Влияние уровня двигательной активности женщин на рост и развитие плода

Автор: Холодков В.А., Щуров В.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Обследованы новорожденные (506) и их матери, имевшие ранее различный уровень повседневной двигательной активности (от мастеров спорта до безработных). Выявлен оптимальный двигательный режим женщин, соответствующий двигательному режиму атлеток 2 спортивного разряда.

Двигательная активность, антропометрия, функциональная зрелость

Короткий адрес: https://sciup.org/142121043

IDR: 142121043

Текст научной статьи Влияние уровня двигательной активности женщин на рост и развитие плода

Для современного общества характерно падение рождаемости. Более того, возникают опасения за сохранение биологического предназначения женщин рожать здоровых детей, в частности, в связи с наблюдающимся освоением женщинами нетрадиционных для них видов «мужских» занятий, более ранним по возрасту началом спортивной деятельности, доминированием представлений о положительном влиянии занятий спортом на здоровье, внешность, привлекательность, коммуникабельность, целеустремленность и собранность женщин [3].

Установлено, что если женщины занимаются физической культурой и спортом регулярно, правильно и рационально, они легче и быстрее рожают, у них реже наблюдаются токсикозы беременности и осложнения в родах, масса и рост детей выше средних показателей [2].

Наряду с этим, имеются статистические данные, свидетельствующие о том, что женщины, занимающиеся не только мужскими видами спорта, но и такими как, например, спортивная гимнастика, имеют некоторые осложнения во время родов. Определена иерархия видов спорта, неблагоприятно влияющих на организм женщин, а также опасных для ее организма [5].

По мнению Ю.И. Савченкова [1980], специфические морфофункциональные перестройки в матке женщин-спортсменок начинаются задолго до начала беременности и оказывают влияние на обеспечение необходимых условий для существования и развития плода. Нарушение ритма менструального цикла, увеличение продолжительности менструации, усиление болей чаще всего (78 %) наблюдаются у спортсменок, ранее болевших воспалительными заболеваниями половых органов [1].

Вопрос о влиянии длительных профессиональных занятий спортом женщин, нацеленных на высшие достижения, на состояние здоровья детей в литературе практически не освещен. Женщины-спортсменки нашей страны являются признанными лидерами во многих видов спорта. Однако мы вправе поставить вопрос о том, что сдерживает от такого увлечения спортом представительниц других развитых стран.

МАТЕРИАЛ И МЕДОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами проведено обследование 506 женщин-рожениц и их детей. Обследуемые женщины были разбиты на различные групп в зависимости от состояния двигательной активности: мастера спорта (10), спортсменки-разрядницы (11), работницы физического труда (94), работницы умственного труда (196), безработные (195). Все материалы обследований обработаны с помощью стандартных статистических компьютерных программ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе продольных размеров и массы тела рожениц не выявлено существенных различий у представительниц разных профессий. Средние значения роста тела женщин, не занимающихся спортом, составили 163±0,4 см, массы тела – 72±0,7 кг. В группах спортсменок продольные размеры тела больше на 4,3 % (р<0,001), а масса тела меньше на 13 % (р<0,001). Следовательно, женщины-спортсменки имели более грациальное сложение тела с относительно менее развитым подкожным жировым слоем, создающим необходимый энергетический резерв.

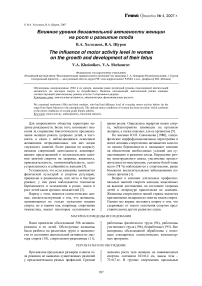

Весоростовой индекс (индекс Кетле) у женщин-рожениц физического труда составляет 0,44, у работниц умственного труда и домохозяек – 0,43, в то время как у спортсменок-разрядниц – 0,38, а у высококвалифицированных спортсменок-рожениц – 0,36 (рис. 1).

Индекс Кетле для здоровых женщин считается нормальным в пределах 0,33-0,38 кг/м, для мужчин – 0,35-0,40 [2]. Масса тела рожениц обычно на 8-10 кг больше, что отражается на значении индекса. Величина индекса Кетле у рожениц, занимавшихся спортом, такая же, как у здоровых нерожавших женщин. Это связано с отставанием увеличения массы тела от роста. Длина тела новорожденных у неспортсменок и спортсменок составила соответственно – 51,7 и 52,4 см, масса тела новорожденных – 3306,5 и 3411,0 кг, обхват головы – 35,11 и 34,56 см.

По мере уменьшения индекса Кетле размер головы новорожденных имеет тенденцию к снижению (рис. 1) Если бы график взаимосвязи индекса Кетле и размеров головы новорожденных носил линейный характер, то при значении этого индекса 0,36 размеры головы новорожденных были бы несовместимы с их жизнедеятельностью. Кстати, менархе у девочек наступает при достижении индексом значения 0,28, что соответствует 0,36 у рожениц. У спортсменок-разрядниц в таком случае дети должны иметь обхват головы новорожденных не 35 см, а 32,5 см. Занятия спортом является фактором, способствующим снижению индекса Кетле без уменьшения размеров головы новорожденных. Тем не менее, у спортсменок-мастеров спорта снижения размеров головы новорожденных избежать не удается.

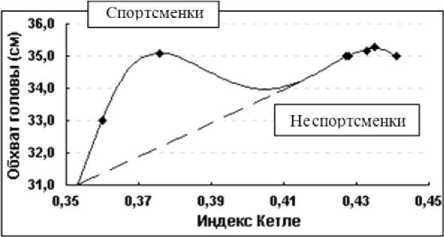

При анализе зависимости обхвата головы новорожденных от двигательной активности обнаружено, что обхват головы практически не меняется до достижения уровня 1 спортивного разряда. Он наибольший у женщин-спортсменок 2 разряда. При дальнейшем росте квалификации спортсменов обхват начинает снижаться (рис. 2).

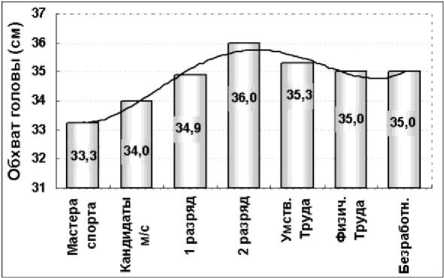

Показатель функциональной зрелости по шкале АПГАР-1 у неспортсменок составил 7,54 ± 0,04, в то время как у мастеров спорта 7,65 ± 0,34, а у спортсменок-разрядниц -

8,18 ± 0,12 (p<0,01). По данным шкалы АПГАР-2, различие между показателями спортсменок и неспортсменок также сохранялось (рис. 3).

Рис. 1. Зависимость обхвата головы новорожденных от величины индекса Кетле у спортсменок (0,360,38) и неспортсменок (0,43-0,44)

Рис. 2. Зависимость обхвата головы новорожденных от уровня двигательной активности женщин различных групп

Рис. 3. Показатель функциональной зрелости по шкале АПГАР-1 и АПГАР-2 у обследуемых (мастеров спорта, спортсменок-разрядниц, людей физического труда, людей умственного труда и безработных)

Следовательно, характер предшествовавшего двигательного режима женщин может повлиять на показатели Апгар как за счет различной степени развития новорожденных, темпа прохождения родовых путей, так и неодинаковой гипоксической устойчивости их мозга.