Влияние условий на процесс железовосстановления в техногенных водных объектах

Автор: Шерышева Н.Г., Плетнева С.Ю.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований процесса биологического железовосстановления донного микробного сообщества в канале условно чистых промышленных стоков предприятий северного узла г. Тольятти. Биологическое восстановление происходило более интенсивно на биотопе «зона смешения» по сравнению с биотопом «сток», что связано со снижением концентрации загрязняющих веществ в результате их разбавления волжской водой на участке поступления стоков из канала в водохранилище. Активность железовосстанавливающих микроорганизмов в техногенных водных экосистемах выше по сравнению с природными. Предполагается, что в промышленных стоках в этот процесс включаются другие эколого-трофические группы, в частности углеводородокисляющие бактерии.

Анаэробное железовосстановление, донное микробное сообщество, техногенные водные экосистемы

Короткий адрес: https://sciup.org/148200325

IDR: 148200325 | УДК: 579:628.3

Текст научной статьи Влияние условий на процесс железовосстановления в техногенных водных объектах

культур железовосстанавливающих бактерий: 10% отобранного материала вводили в герметичные бутылочки с предварительно подготовленной анаэробной питательной средой «А» (20 мл). Приготовленные таким способом образцы донных осадков доставляли в лабораторию и экспонировали в термостате при 30°С в течение двух месяцев. В среде измеряли концентрацию двухвалентного железа и численность бактерий через каждые 6 суток.

Среда «А» для культивирования железоредук-торов, приготовленная с применением техники анаэробного культивирования микроорганизмов, имела следующий состав (г/л дистиллированной воды): Fe 3 (PO 4 ) 2 x8H 2 O - 10 г; NaH 2 PO 4 - 0,6; NH 4 Cl - 1,5; MgSO 4 х 7H 2 O - 0,1; MgCl 2 х 6H 2 O - 0,1; KCl - 0,1; Na 2 MoO 4 x 2H 2 O - 0,001; раствор витаминов - 10 мл; микроэлементов - 3 мл; рН = 7,0-7,5 [7, 13].

Железовосстанавливающую активность бактерий оценивали по накоплению Fe(II) в среде. Концентрацию двухвалентного железа определяли феррозиновым методом спектрофотометрически (СФ-46) при 562 нм после экстракции проб 0,5 н соляной кислотой в течение 15 мин [14].

Химический анализ воды выполнен сотрудниками лаборатории прикладной экологии Института экологии Волжского бассейна РАН.

Численность клеток бактерий определена прямым подсчетом в камере Горяева [11].

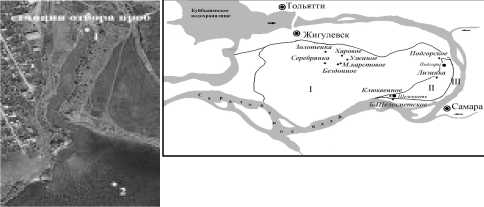

Район исследования. Канал проходит по восточной части Центрального района г. Тольятти через промкомзону Автозаводского района и впадает в Куйбышевское водохранилище ниже села Под-степки. Промышленные стоки через трубы, выведенные из земляной дамбы, сбрасываются в устье канала, сообщающегося с приплотинным плесом водохранилища (рис. 1).

Длина от дамбы (места сброса химстоков из трубы) до выхода в прибрежную зону водоема составляет 270 м. Стенки и дно канала бетонированы, берега покрыты кустарником. Вдоль берега произ- растает высшая водная растительность: рогоз, лопух, череда. На поверхности воды развивается ряска. Дно канала заилено.

Исследования проводились на двух станциях (рис. 1): ст. 1 «сток» - место непосредственного поступления сточных вод из труб в устье канала и ст. 2 «зона смешения», расположенная на участке выхода сточных вод из канала в открытую часть, где они смешиваются с водами Куйбышевского водохранилища.

Рис. 1. Схема устья канала сточных вод северного промузла: ст. 1 «сток» - место непосредственного поступления сточных вод из труб, проходящих через дамбу; ст. 2 «зона смешения» - район выхода вод из канала в открытую часть водохранилища

Рис. 2. Схема расположения озер на территории Национального Парка «Самарская Лука»: I - возвышенность, II - надпойменная терраса, III - Шелехмет-ская пойма

Следует отметить разные источники формирования донных отложений. Осадки в районе выхода труб из дамбы образуются главным образом за счет склонового стока и абразии берегов . Донные отложения на ст. 2, находятся в прибрежной зоне ложа водохранилища и на их формирование, кроме отмеченных факторов, оказывают влияние и другие условия осадкообразования, характерные для водоема в целом: почвообразующие породы, эрозионные процессы, взвеси, осаждающейся детрит, абразивный материал [5].

В работе для сравнения приводятся результаты исследований, проведенных на природных водоемах Самарской Луки (рис. 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристика донных отложений как биотопов . В канале стоков формируются техногенные донные осадки, представленные песком и глиной (табл. 1). Дно канала на участке «сток» покрыто серым песком , содержащим черные техногенные частицы и небольшой слой ила. Песок имеет нейтральную реакцию среды , интенсивный запах нефтепродуктов и сероводорода . В «зоне смешения» донные осадки представлены глиной оранжево-коричневого цвета с примесью песка и характеризуются слабокислой реакцией среды (рН), более низкими значениями температуры , менее интенсивным запахом нефтепродуктов и сероводорода.

Важным свойством донных отложений является физико-химическая поглотительная способность, благодаря которой они адсорбируют из воды значительное количество различных химических соединений [2]. Из результатов химического анализа воды (табл. 2) следует, что донные отложения на «стоке» аккумулируют химические вещества в значительно большей степени , по сравнению с «зоной смешения». Вода в месте поступления из труб содержит на 1-2 порядка больше азота (нитратов, нитритов, аммония), сульфатов, сероводорода, гидрокарбонатов, калия, натрия. Известно, что крайне высокие концентрации отмеченных биогенных элементов угнетают развитие микрофлоры.

Таблица 1. Физико-химические показатели донных осадков канала

|

Место отбора проб |

Глубина отбора, м |

Характер осадка |

Влажность, % |

С |

р Н |

H 2 S* |

|

Сток |

1,5 |

серый илистый песок |

84 |

26,0 |

7, 0 |

+ + |

|

Зона смешения |

2,0 |

оранжевокоричневая глина с песком |

82 |

3,5 |

6, 5 |

+ |

Примечание: * - присутствие сероводорода

В химическом составе стока отмечено высокое содержание алюминия и особо токсичных тяжелых металлов - меди, цинка, никеля. Сосредоточение в донных отложениях высоких концентраций этих веществ может представлять значительную опасность для гидробионтов [1]. На станции «зона смешения» происходит снижение концентраций загрязняющих веществ в результате разбавления сточных вод - процесса, протекающего вследствие перемешивания сточных вод с водной массой водохранилища.

Таким образом, в донных отложениях исследованных участков канала, при рассмотрении их в качестве биотопов, создаются неравнозначные условия обитания для микробного населения. Осадки различны по механической структуре, количественному содержанию компонентов химического состава. Сообщество донных микроорганизмов биотопа «сток» в большей степени подвержено техногенной нагрузке по сравнению с биотопом «зона смешения».

Биологическое восстановление Fe(III) при культивировании техногенных донных осадков на минеральной среде «А» проходило в три стадии и проявило направленность, установленную ранее авторами на накопительных бактериальных культурах, полученных из природных водных экосистем [10, 13], однако интенсивность и количественные характеристики были значительно выше.

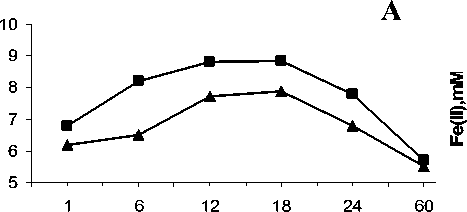

Так, на первой стадии, характеризующейся наибольшей интенсивностью, резкое помутнение сре- ды произошло уже на следующие сутки в результате увеличения численности бактерий. При этом начальные серый и оранжево-коричневый цвета суспензии изменились до черного. Бактериальный рост сопровождался резким увеличением в среде растворенного двухвалентного Fe(II), образующе- гося в результате акцептирования Fe(III) электронов, высвобождающихся при окислении субстрата. Интенсивное восстановление Fe(III) происходило в течение шести суток. Причем, сообщества из исследуемых биотопов проявили разную железовосстанавливающую активность (рис. 2).

Таблица 2. Концентрации химических веществ в воде канала промышленных стоков и озер Самарской Луки

|

Показатель |

Станции канала сточных вод |

Водоемы Самарской Луки* |

|

|

Сток |

Зона смешения |

||

|

Температура, °С |

26,8 |

20 |

10,2 - 21,0 |

|

рН |

8,65 |

7,94 |

5,85 - 7,74 |

|

Растворенный кислород, мл О/м3 |

9,77 |

8,85 |

0 - 10,3 |

|

БПК полн., мг О/м3 |

14,89 |

9,54 |

- |

|

Бихроматная окисляемость, мг О/м3 |

50,5 |

13,1 |

- |

|

Кремний, мг/ м3 |

4,89 |

3,44 |

1,84 - 4,52 |

|

Фосфаты (по Р), мг/м3 |

0,605 |

0,029 |

0,05 - 0,86 |

|

Магний, мг/м3 |

16,4 |

7,77 |

0,9 - 24,4 |

|

Азот минеральный (по N) мг/м3 |

12,40 |

1,54 |

0,49 - 2,01 |

|

Сульфат-анион, мг/м3 |

172,2 |

56 |

3,2 - 59,2 |

|

Железо, мг/м3 |

0,085 |

0,05 |

0,41 - 4,17 |

|

Сероводород, мг/м3 |

0,013 |

не определяется |

0 - 0,026 |

|

Гидрокарбонаты, мг/м3 |

269,38 |

98,12 |

12,4-227,1 |

|

Жесткость, мг+ экв/м3 |

3,6 |

2,2 |

0,57 - 4,53 |

|

Калий, мг/м3 |

1,48 |

0,61 |

- |

|

Натрий, мг/м3 |

480 |

8,9 |

- |

|

Марганец, Mn2+ мг/м3 |

0,031 |

0,014 |

- |

|

Алюминий, мг/м3 |

0,244 |

не определятся |

- |

|

Медь, мг/м3 |

0,0094 |

0,0056 |

- |

|

Цинк, мг/м3 |

0,082 |

0,029 |

- |

|

Никель, мг/м3 |

0,0062 |

0,055 |

- |

Примечание: «-» - нет данных; * - по: [3]

Наибольшая численность клеток (N = 6,6 × 108 кл/мл) и количество восстановленного железа (Fe(II) = 26,3 mM) регистрировались в суспензии, полученной из станции «зона смешения». В образце, полученном из станции «сток», отмеченные показатели имели значения 4 × 107 кл/мл и 13,5

Fe(II) mM, соответственно. На второй стадии (7-12-тые сутки) отмечалось замедление бактериального роста и продукции Fe(II), хотя и достигаются максимальные значения численностей бактерий (4,9 × 107 кл/мл и 7 × 108 кл/мл) и концентраций двухвалентного железа (15,5 mM и 32 mM).

сутки

сутки

сток -■— зона смешения

□ сток □ зона смешения

Рис. 2. Изменение численности бактерий ( А ) и концентрации двухвалентного железа ( Б ) в питательной среде при культивировании микроорганизмов, полученных из донных осадков канала

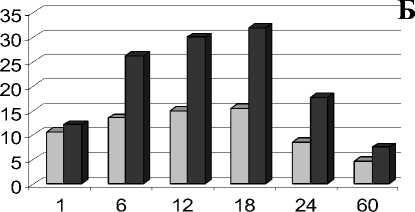

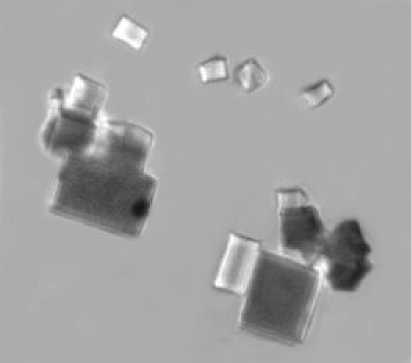

Третья стадия (8-60-тые сутки) отличается от двух предыдущих качественно: происходит резкое снижение титра клеток до ~5 х 105 кл/мл и концентраций двухвалентного железа до 4,6-7,5 mM. В варианте «зона смешения» отмечено осветление среды (рис. 3). Такие изменения вызваны качественным преобразованием формы железа в результате кристаллизации: из растворенного состояния двухвалентное железо переходит в нерастворимые минеральные частицы. В результате этого процесса образуется минеральный осадок, состоящий из нерастворимых соединений двухвалентного железа, который выпадает на дно. Снижение численности бактерий происходит в результате сорбции их на твердой фазе.

При микроскопическом исследовании полученного осадка были обнаружены минеральные час- тицы различных прямоугольных форм (рис. 4). При воздействии на осадок концентрированной соляной кислотой происходило интенсивное выделение сероводорода. Черный цвет осадка, форма кристаллов и результат качественного тестирования указывают на образование сульфидов железа, что наиболее вероятно в присутствии высоких концентраций сульфатов в среде (см. табл. 1).

Рис. 3. Изменение структуры питательной среды под действием Fe(III) восстанавливающих микроорганизмов, полученных из донных осадков : А - стока, Б – зоны смешения

Рис. 4. Образование минеральных частиц в процессе восстановления соединений Fe(III) микробным донным сообществом канала (увеличение х 1000)

Представляется очевидным, что более высокая железовосстанавливающая активность донного сообщества в «зоне смешения» обусловлена снижением негативного воздействия высоких концентраций загрязняющих и токсических веществ в виду их разбавления волжской водой. Важное значение, на наш взгляд, имеет и положение этого биотопа, находящегося в переходной зоне – между каналом и прибрежной зоной водохранилища. Обогащение органическим и биогенным веществом водохранилищных вод способствует проявлению «краевого эффекта», т.е. вовлечению в данном случае в процесс Fe(III) восстановления других популяций микробного населения.

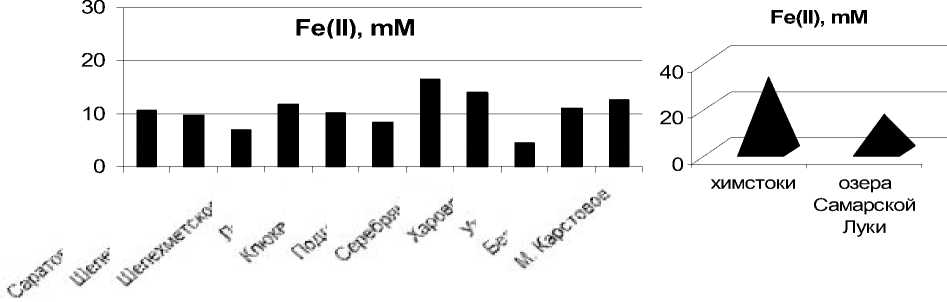

Сопоставление полученных авторами данных с результатами исследований, выполненных ранее по природным водоемам теми же методами [810], показало разный уровень железовосстанавливающей активности донных сообществ. Количество двухвалентного железа в ряду озерных илов оставило 4,5-16 mМ (рис. 5). В образцах же, полученных из техногенных осадков канала железо восстанавливалось бактериями значительно интенсивнее – более чем в 2 раза (Fe(II) = 15-32 mМ) (рис. 5).

Рис. 5 . Концентрации двухвалентного железа в питательных средах при восстановлении пирофосфата Fe(III) микроорганизмами, полученными из донных отложений озер Самарской Луки, Саратовского водохранилища и техногенных стоков

Такие различия обусловлены рядом причин. Как известно, структура сообщества определяется физико-химическими условиями среды обитания. Озера, на которых проводились исследования, располагаются на территории Национального парка «Самарская Лука» (рис. 2) и поэтому не испытывают антропогенной нагрузки. К примеру, вода в них содержит меньше сульфатов, азота (табл. 1).

Одним из определяющих факторов функционирования донного микробного населения является количество, происхождение, состав и доступность органического вещества [4]. В озерных илах органическое вещество, представляющее питание для микроорганизмов, формируется из растительного и животного детрита. В канале донные осадки накапливают техногенное органическое вещество, включающее и производные нефтепродуктов. Наличие углеводородов способствует развитию углеводородокисляющей микрофлоры, активно участвующей в процессах цикла железа.

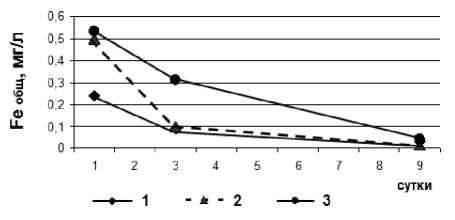

Было установлено, что диссимиляционная редукция Fe(III) является основополагающим процессом в анаэробном окислении органического вещества и в деструкции нефти и нефтепродуктов [10]. Также экспериментально показано, что угле-водородокисляющие бактерии снижают содержание общего железа в ливневых стоках [6]. Причем наиболее активно проявляет себя ассоциация уг-леводородокисляющих и Fe(III) восстанавливающих бактерий (рис. 6).

Рис. 6. Снижение концентрации общего железа в сточной воде при культивировании бактериальных ассоциаций: 1, 2 – углеводородокисляющих бактерии; 3- углеводородокисляющих и железовосстанавливающих бактерий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В техногенных условиях процесс железовос-становления имеет общую направленность: интенсивное накопление ионов двухвалентного железа в среде – качественное изменение форм железа – образование минерального осадка. В целом процесс идет более интенсивно по сравнению с естественными водоемами, что, по-видимому, связано с вовлечением других групп микроорганизмов.

В техногенной экосистеме канала промышленных химических стоков наибольший уровень железовосстановления выявлен в «зоне смешения». Высокую активность сообщества на этом биотопе обуславливает сочетание факторов: генезис донных отложений; снижение токсичного влияния высоких концентраций химических веществ в результате перемешивания сточных и водохранилищных вод; наличие техногенного органического вещества, являющимся пищевым субстратом для определенных экологотрофических групп микроорганизмов; обогащение биогенными элементами, поступающими с водами водохранилища.

Авторы выражают искреннюю благодарность сотруднику Института экологии Волжского бассейна РАН к.г.н. Л.А. Выхристюк за критические и ценные замечания к работе.

Список литературы Влияние условий на процесс железовосстановления в техногенных водных объектах

- Бреховских В.Ф., Казмирук Т.Н., Казмирук В.Д. Донные отложения Иваньковского водохранилища: состояние, состав, свойства. Ин-т вод. проблем РАН. М.: Наука, 2006. 176 с.

- Выхристюк Л.А., Варламова О.Е. Донные отложения и их роль в экосистеме Куйбышевского водохранилища. Самара, 2003. 174 с.

- Жариков В.В., Горбунов М.Ю., Быкова С.В., Уманская М.В., Тарасова Н.Г., Буркова Т.Н., Шерышева Н.Г. Протисты и бактерии озер Самарской области//Под ред. д.б.н. В.В. Жарикова. Тольятти: Кассандра, 2009. 240 с.

- Дзюбан А.Н. Деструкция органического вещества и цикл метана в донных отложениях внутренних водоемов. Ярославль: Принтхаус, 2010. 192 с.

- Куйбышевское водохранилище (научно-информационный справочник)/Отв. ред. Г.С. Розенберг, Л.А. Выхристюк. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2008. 123 с.

- Потехина Ж. С., Шерышева Н. Г., Ракитина Т.А., Поветкина Л.П., Литвиненко М.Н. Снижение содержания солей железа и нефтепродуктов в промышленных ливневых стоках с помощью микроорганизмов/Мат-лы III Всеросс. научно-практ. конф. «Экологические проблемы биодеградации промышленных, строительных материалов и отходов производств». Пенза, 2000. С. 114-116.

- Потехина Ж. С., Шерышева Н. Г., Бычек-Гущина И.А., Готтшалк Г. Анаэробный рост бактерий на метане с Fe(III)восстановлением, как электрон акцептирующим процессом//Известия СНЦ РАН, 2000. Т.2, № 2. С. 371-379.

- Потехина Ж.С., Шерышева Н.Г., Уманская М.В., Поспелова М.Д. Биологическое Fe(III) восстановление в водоемах Самарской Луки//Заповедное дело России: принципы, проблемы, приоритеты: Мат-лы междунар. науч. конф. -Бахилова Поляна, 2003. Т. 1. С. 40-43.

- Потехина Ж.С., Н.Г. Шерышева, Т.А. Ракитина Л.П. Поветкина, Литвиненко М.Н. Биологическое восстановление Fe(III) в разных горизонтах донных отложений озер Самарской Луки//Мат-лы Всеросс. науч. конф. «Современные аспекты экологии и экологического образования». Казань, 2005. С. 284-286.

- Потехина Ж.С. Метаболизм Fe(III) восстанавливающих бактерий. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2006. 225 с.

- Практикум по микробиологии//Под ред. Н.С. Егорова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. 307 с.

- Шерышева Н. Г. Особенности процесса Fe(III) восстановления в донных отложениях озер Самарской Луки//Экологические проблемы бассейнов крупных рек -3: Тез. докл. Междунар. конф. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. С.319.

- Daniel R., Warnecke F., Potekhina J.S., Gottschalk G. Identification of the syntrophic partners in a coculture coupling anaerobic methanol oxidation to Fe(III) reduction//FEMS Microbiol. Lett. 1999. V. 180. P. 197-203.

- Lovley, D.R., Phillips, E.J.P. Organic matter mineralization with reduction of ferric iron in anaerobic sediments//Appl. Env. Microbiol. 1986. V. 51. P. 683-689.

- Lovley D.R. Organic matter mineralization with the reduction of ferric iron//Geomicrob. J. 1987. V. 5, № 314. P. 375-399.