Влияние условий северной тайги на содержание свободных аминокислот группы глутаминовой кислоты в тканях корней сосны обыкновенной и лиственницы сибирской

Автор: Судачкова Н.Е., Милютина И.Л., Романова Л.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучено содержание свободных аминокислот группы глутаминовой кислоты в тканях корней сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в северной и южной подзонах тайги. Показана пониженная доля этих соединений в тканях северных деревьев при высокой вариабельности как отдельных аминокислот, так и всех непротеиногенных аминокислот группы, в зависимости от вида, типа ткани, срока вегетации.

Сосна обыкновенная, лиственница сибирская, свободные аминокислоты, северная тайга

Короткий адрес: https://sciup.org/14082301

IDR: 14082301 | УДК: 582.47;

Текст научной статьи Влияние условий северной тайги на содержание свободных аминокислот группы глутаминовой кислоты в тканях корней сосны обыкновенной и лиственницы сибирской

Основные лесообразующие виды хвойных на территории Средней Сибири – лиственница сибирская и сосна обыкновенная – имеют протяженные в меридиональном направлении ареалы и характеризуются снижением продуктивности и низкой интенсивностью формирования древесины по мере приближения к северным широтам. При круглосуточном освещении в период вегетации в подзоне северной тайги создаются благоприятные условия для фотосинтеза, и дефицит фотоассимилятов углеводной природы не может выступать в качестве фактора, лимитирующего продуктивность, тем не менее в этой зоне доминируют низкобони-тетные насаждения обоих этих видов. Один из наиболее существенных лимитирующих рост факторов на севере – низкая температура почвы, часто сопровождаемая корневой гипоксией.

Как было нами показано ранее, стрессовые воздействия существенно влияют на морфологические характеристики деревьев, изменяя размеры побегов, хвои, ширину годичного кольца древесины и размеры составляющих его элементов [1]. Морфологические изменения сопровождаются формированием стрессового метаболизма, обнаруживаемого по изменению концентраций обычных или появлению новых метаболитов. К стрессовым метаболитам наряду с низкомолекулярными углеводами и полиаминами относятся свободные аминокислоты, активно участвующие в метаболизме азота [2]. Важную роль играют производные глутаминовой кислоты, включающие протеиногенные (использующиеся в синтезе белка) и непротеиногенные (выполняющие резервные, сигнальные и др. функции). К протеиногенным относятся глутаминовая кислота, глутамин, пролин, оксипролин, аргинин, к непротеиногенным – γ-аминомасляная кислота, орнитин и цитруллин. Накопление отдельных аминокислот в тканях растений в ответ на неблагоприятные условия среды поставило вопрос о возможности использования этих соединений для биохимической индикации состояния растений [3].

Цель работы . Выявление адаптивных изменений состава свободных аминокислот, входящих в группу глутаминовой кислоты в тканях корней сосны обыкновенной (вечнозеленого вида) и лиственницы сибирской (листопадного вида) в условиях холодных почв северной тайги.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования были деревья сосны обыкновенной (Pi-nus sylvestris L.) и лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) в возрасте 27-40 лет из разных частей ареала вдоль р. Енисей. Подзона северной тайги представлена насаждениями в районе пос. Туруханск (65 ° с.ш.), на южной границе таежной зоны объектами исследования были молодняки вблизи г. Красноярска (56 ° с.ш.). В начале вегетации в период интенсивной камбиальной деятельности и в конце вегетационного периода после окончания сезона активного роста с 10 деревьев отбирали образцы наружного (луб I) и внутреннего слоя вторичного луба (луб II) и камбиальную зону скелетных корней. Наружный слой вторичного луба сосны представляет собой зону, насыщенную паренхимными элементами и смоловместилищами, внутренний – проводящую часть. Камбиальная зона – это слой клеток, включающий как камбиальные инициали, так и растягивающиеся клетки вторичной ксилемы. Растительный материал фиксировали 80 %-м этанолом. В образцах проводили определение содержания свободных аминокислот на аминокислотном анализаторе ААА-339.

Результаты и обсуждение. В северных насаждениях по сравнению с южными отмечены сниженные ростовые параметры деревьев обоих видов – прирост в высоту и по диаметру меньше примерно вдвое как у сосны, так и у лиственницы (табл. 1).

Таблица 1 Морфометрические характеристики деревьев сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в разных таёжных подзонах

|

Параметр |

Сосна обыкновенная |

Лиственница сибирская |

||

|

Южная тайга |

Северная тайга |

Северная тайга |

Южная тайга |

|

|

Возраст, лет |

27 |

40 |

42 |

27 |

|

Высота, м |

12,1±0,5 |

9,1±0,2 |

8,6±1,7 |

12,1±1,4 |

|

Диаметр корневой шейки, см |

15,7±0,7 |

13,0±0,2 |

13,9±0,7 |

15,5±1,8 |

|

Прирост в высоту, см |

44,8±1,9 |

22,8±0,5 |

20,5±4,0 |

44,9±5,2 |

|

Прирост по диаметру, мм |

5,2±0,3 |

2,9±0,5 |

2,7±0,2 |

5,1±0,7 |

Холодные почвы северных местообитаний, отодвигая начало периода активного роста, неминуемо оказывают влияние и на метаболические процессы, особенно в подземной части растений. Содержание и состав одной из основных групп азотсодержащих соединений – свободных аминокислот группы глутаминовой кислоты в тканях корней – являются важной характеристикой уровня и направленности метаболизма в целом.

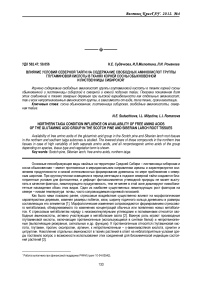

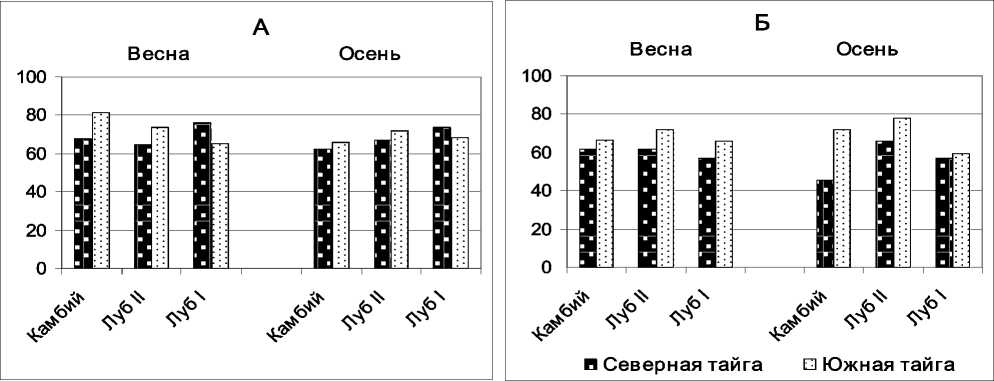

Доля глутаминового семейства (глутаминовая кислота, глутамин, ГАМК, пролин, оксипролин, аргинин, орнитин, цитруллин) в общем пуле свободных аминокислот составляет у сосны 62–81%, у лиственницы 45– 78%, при этом в северных местообитаниях этот показатель, как правило, ниже как весной, так и осенью во всех тканях корней обоих исследованных видов (рис.). Исключением являются ткани запасающего луба у сосны, где в оба срока отмечено его превышение. В корнях сосны из северной и южной тайги различия в доле аминокислот глутаминовой группы не превышают 13%, а у лиственницы доходят до 33%.

Доля аминокислот группы глутаминовой кислоты в общем пуле свободных аминокислот в тканях корней сосны обыкновенной (А) и лиственницы сибирской (Б) из разных таёжных зон, %

Состав свободных аминокислот в тканях корней внутри глутаминовой группы довольно существенно зависит от вида, типа ткани, периода вегетации.

У сосны ГАМК является основной аминокислотой в группе в камбии, где ее доля составляет 76–92%, в лубе она сильно варьирует от 6 до 79%, причем наименьшие значения наблюдаются в северотаежной подзоне осенью, наибольшие – в южной весной (табл. 2).

Доля пролина – низкая в камбии (1,4–3,3%), более заметная в запасающем лубе (21–36%), в проводящем четкое различие по сезону – низкое содержание весной (2–5%) и гораздо более существенное к осени (27–54%). Оксипролин обнаруживается только в лубе осенью у сосны обоих местообитаний, при этом совместная доля пролина и оксипролина в группе глутаминовой кислоты достигает внушительных значений в тканях луба – почти 70% в запасающем и 63% в проводящем.

Глутаминовая кислота имеет в тканях луба северной сосны повышенную долю по сравнению с деревьями из южной тайги, в прикамбиальной зоне различия носят скорее сезонный характер – наблюдается снижение доли с весны до осени. Содержание глутамина во всех вариантах не превышает 3%, цитруллина – 3.6%, доля орнитина еще ниже – максимально 2.1%.

Таблица 2

Состав свободных аминокислот в глутаминовой группе в тканях корней сосны обыкновенной из разных таёжных зон, %

|

Местообитание, ткань |

Северная тайга |

Южная тайга |

||||

|

Камбий |

Луб II |

Луб I |

Камбий |

Луб II |

Луб I |

|

|

Аминокислота |

Начало вегетации |

|||||

|

Глутаминовая кислота |

2,4 |

46,6 |

44,4 |

3,7 |

8,3 |

22,7 |

|

Глутамин |

1,1 |

2,7 |

2,1 |

0,2 |

0,5 |

2,3 |

|

Пролин |

1,4 |

1,8 |

35,8 |

1,7 |

5,1 |

20,9 |

|

Цитруллин |

1,1 |

0,6 |

1,4 |

0,2 |

0,7 |

1,6 |

|

γ-аминомасляная кислота |

91,6 |

47,4 |

15,8 |

92,4 |

79,3 |

50,3 |

|

Орнитин |

0,5 |

0,3 |

0,2 |

0,9 |

0,8 |

0,7 |

|

Аргинин |

1,9 |

0,5 |

0,4 |

1,0 |

5,4 |

1,6 |

|

Оксипролин |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Конец вегетации |

||||||

|

Глутаминовая кислота |

17,3 |

49,3 |

47,4 |

8,1 |

22,6 |

9,2 |

|

Глутамин |

1,9 |

1,7 |

1,0 |

1,6 |

1,4 |

1,6 |

|

Пролин |

2,6 |

27,8 |

28,0 |

3,3 |

54,6 |

35,1 |

|

Цитруллин |

0,0 |

3,6 |

2,5 |

0,0 |

1,4 |

0,0 |

|

γ-аминомасляная кислота |

75,9 |

6,8 |

6,4 |

83,2 |

10,7 |

17,6 |

|

Орнитин |

0,7 |

0,5 |

0,5 |

1,5 |

1,0 |

2,1 |

|

Аргинин |

1,7 |

0,2 |

0,0 |

2,4 |

0,0 |

0,0 |

|

Оксипролин |

0,0 |

10,1 |

14,1 |

0,0 |

8,3 |

34,4 |

Доля аргинина осенью во всех тканях корня не более 2,4%, причем в лубе обнаруживаются лишь следовые количества, весной только в проводящем лубе содержание этой аминокислоты достигает 5,4%, в остальных вариантах не превышая 2%.

Доля протеиногенных в камбии корней меньше четверти от всей глутаминовой группы, весной – меньше 7%, т.е. подавляющее большинство представлено непротеиногенными аминокислотами. В тканях луба корней доля непротеиногенных аминокислот колеблется от 9 до 19% в весенний период и от 17 до 80% осенью, причем наблюдается тенденция к пониженному их содержанию у деревьев из северных насаждений.

У лиственницы сибирской свои особенности – не наблюдается тотального преобладания какой-либо аминокислоты в составе аминокислот глутаминовой группы. Если у сосны содержание ГАМК может превышать 90%-й уровень, то у лиственницы максимальная доля – 65% (табл. 3).

Таблица 3

Состав свободных аминокислот в глутаминовой группе в тканях корней лиственницы сибирской из разных таёжных зон, %

|

Местообитание, ткань |

Северная тайга |

Южная тайга |

||||

|

Камбий |

Луб II |

Луб I |

Камбий |

Луб II |

Луб I |

|

|

Аминокислота |

Начало вегетации |

|||||

|

Глутаминовая кислота |

8,7 |

13,7 |

32,3 |

23,6 |

30,9 |

18,9 |

|

Глутамин |

3,2 |

2,1 |

4,6 |

1,0 |

0,0 |

2,6 |

|

Пролин |

11,9 |

14,2 |

17,9 |

4,0 |

1,9 |

4,6 |

|

Цитруллин |

16,3 |

9,3 |

6,6 |

7,6 |

3,3 |

12,1 |

|

γ-аминомасляная кислота |

13,3 |

32,0 |

28,9 |

48,2 |

35,4 |

46,0 |

|

Орнитин |

3,0 |

0,5 |

2,4 |

1,1 |

0,5 |

1,8 |

|

Аргинин |

21,9 |

24,1 |

7,3 |

7,5 |

28,0 |

13,9 |

|

Оксипролин |

22,0 |

4,2 |

0,0 |

7,2 |

0,0 |

0,0 |

|

Конец вегетации |

||||||

|

Глутаминовая кислота |

14,4 |

37,9 |

59,9 |

9,7 |

50,0 |

42,3 |

|

Глутамин |

1,2 |

2,0 |

2,6 |

0,5 |

1,6 |

2,3 |

|

Пролин |

4,2 |

5,1 |

4,8 |

4,2 |

1,6 |

3,9 |

|

Цитруллин |

5,1 |

9,4 |

5,6 |

2,4 |

4,2 |

11,8 |

|

γ-аминомасляная кислота |

65,7 |

41,1 |

24,6 |

59,8 |

23,7 |

26,2 |

|

Орнитин |

0,4 |

0,8 |

0,3 |

0,5 |

0,3 |

0,5 |

|

Аргинин |

4,6 |

3,6 |

2,1 |

22,7 |

18,5 |

13,0 |

|

Оксипролин |

4,5 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

У ГАМК отмечена наибольшая доля весной в камбии – 60–66%, в тканях луба она варьирует от 23 до 46%.

Пролин составляет максимальную часть в составе глутаминовой группы в тканях корней северной сосны в начале вегетации (12–18%), в остальных вариантах его доля значительно ниже – не более 5,1%. Оксипролин обнаруживается только в прикамбиальной зоне и в проводящем лубе в весеннее время у северной лиственницы. Совместная доля пролина и оксипролина в этот период у деревьев северного местообитания достигает 33% в тканях камбия и 18% в тканях луба.

Глутаминовая кислота осенью слабо представлена в составе своей группы в тканях камбия (9–14%) и более значимо в тканях луба (38–60%), весной ее доля в тканях корней лиственницы из южной тайги близка по значениям (19–31%), у северных деревьев разброс значений больше – от 8,7 до 32 %. Наибольшая доля глутамина обнаруживается в тканях корней лиственницы северного местообитания (2,1–4,6%), у остальных вариантов 2,6% – максимальное значение.

Доля орнитина осенью минимальна – 0,3–0,8%, весной достигая 3% у северной и 1,8% у южной лиственницы. Доля цитруллина значительно выше по сравнению с сосной, максимум 16,3% (при диапазоне варьирования 2,4–16,3%) против 3,6% (в диапазоне 0–3,6%), отмеченных у сосны.

Содержание аргинина в глутаминовой группе минимально осенью (2,1–4,6%), в остальных вариантах его доля варьирует от 7 до 28%, у сосны при этом только в одном варианте зафиксирована доля в 5,4%, в остальных ее значения не превышают 2,4%.

В отличие от сосны, доля непротеиногенных аминокислот в группе глутаминовой кислоты ниже и достигает максимального значения также в камбиальной зоне корней, но варьирует в этой ткани лишь от 32 до 71%. При этом в тканях луба корней колебания этого показателя значительно меньше по сравнению с сосной (28-60%) и не достигают минимальных значений, отмеченных для сосны.

В целом для обоих видов – и вечнозеленой сосны, и листопадной лиственницы – отмечено в большинстве случаев пониженное содержание свободных аминокислот глутаминовой группы в тканях корней у деревьев северных местообитаний, это может свидетельствовать о включении других метаболических путей переноса и депонирования аминогрупп в условиях пониженных температур. Содержание непротеиногенных аминокислот в пуле свободных аминокислот глутаминовой группы носит ярко выраженный видо- и тканеспецифичный характер и сильно зависит от периода вегетации, что не противоречит предполагаемой функции непротеиногенных аминокислот как стрессовых метаболитов и депонентов освобождающихся в процессе метаболизма аминогрупп [4].