Влияние влаго- и теплообеспеченности на ботанический состав и урожайность долголетнего фитоценоза в период последействия удобрений в условиях Привилюйского агроландшафта среднетаежной подзоны Якутии

Автор: Барашкова Наталья Владимировна, Габышева Любовь Кимовна, Федорова Александра Ивановна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель и задача исследований - изучить длительное влияние последействия долголетнего режима минерального питания на ботанический состав и урожайность разнотравно-злакового фитоценоза при сенокосном использовании для производства объемистого корма. Исследования влияния погодных условий на ботанический состав и урожайность долголетних луговых фитоценозов в период последействия применения минеральных удобрений проводили с 2011 по 2019 г. История мониторинговых исследований начинается с закладки «Большого опыта» в 1974 г., где изучали одновидовые посевы костреца безостого сорта Камалинский 14, пырейника волокнистого местной популяции, пырейника сибирского сорта Камалинский 7 и смешанные посевы при внесении различных доз минеральных удобрений. В период с 1974 по 2010 г. исследовались разные уровни минерального питания: минимальный (контроль) - N62P60K11 кг/га д.в., средний - N202P175K43, максимальный - N318P362K189. Через 6-8 лет сеяные травостои переформировались в злаково-разнотравные фитоценозы. В условиях Привилюйского агроландшафта среднетаежной подзоны установлено, что ботанический состав и урожайность в период последействия минерального режима питания главным образом зависели от условий тепло- и влагообеспеченности вегетационных периодов. В период длительного последействия удобрений в травостое разнотравно-злакового фитоценоза сохранились пырей ползучий до 42 %, ячмень короткоостый до 24,3 % с содержанием разнотравья до 38 % СВ. Урожайность долголетнего фитоценоза в период последействия снизилась на 58-81 % в зависимости от погодных условий и последействия различных уровней минерального режима питания. При этом сенокосный корм ранее улучшенных фитоценозов содержал обменной энергии до 8,9-9,1 МДж, кормовых единиц до 0,62-0,65 и переваримого протеина до 80-90 г, что соответствует зоотехнической норме.

Мерзлотные почвы, луговые фитоценозы, сенокосное использование, последействие удобрений, ботанический состав, урожайность, продуктивность, агроландшафт

Короткий адрес: https://sciup.org/140295617

IDR: 140295617 | УДК: 633.123:633.111:631.559:631.8(212.3)(571.56-18) | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-8-12-19

Текст научной статьи Влияние влаго- и теплообеспеченности на ботанический состав и урожайность долголетнего фитоценоза в период последействия удобрений в условиях Привилюйского агроландшафта среднетаежной подзоны Якутии

Введение. Луговое кормопроизводство Якутии выполняет ресурсосберегающую, средообразующую и природоохранную роль, определяет экономический и национальный уклад местного населения как основной источник поддержания аграрного сектора. В центральной части среднетаежной подзоны Якутии лугопастбищные угодья занимают 90 % площади, где сосредоточено более 70 % крупного рогатого скота и 45 % лошадей.

В условиях криолитозоны одним из важных факторов в питании луговых растений являются минеральные удобрения, которые способны оптимизировать процессы роста и развития луговых фитоценозов. В период интенсифи- кации сельского хозяйства появились большие возможности поставки минеральных удобрений на лугопастбищные угодья Якутии [1]. Применение минеральных удобрений связано с их положительным влиянием на биологическую активность мерзлотных почв и минимальным содержанием минерального азота в почвах северных лугов [2]. Азотные удобрения повышают целлюлозолитическую активность мерзлотных почв и заметно ослабляют отрицательное влияние пониженных температур на усвоение удобрений и питательных веществ почвы.

Внесение высоких доз азота может увеличивать в корме содержание небелковых со- единений – нитратов, которые в определенных количествах токсичны для скота.

В качестве минеральных удобрений, используемых для повышения урожайности травостоев, кроме азотных используются фосфорные и калийные удобрения, дозы которых устанавливают в соответствии с уровнем обеспеченности почв подвижными формами фосфора и калия [3, 4].

Рациональное применение минеральных удобрений не только способствует увеличению урожайности луговых трав, но и улучшает качество кормов, снижает их себестоимость, повышает плодородие почв. Следует отметить, что злаковые и бобовые луговые травы имеют существенные различия в требованиях к режиму питания, кроме того, при удобрении лугов необходимо учитывать также долголетие травостоев, интенсивность их использования [5, 6].

Многолетние исследования по применению различных доз минеральных удобрений на агрофитоценозах из адаптивных злаковых трав в условиях Привилюйского агроландшафта среднетаежной подзоны Якутии доказали их высокую эффективность и экологическую флуктуацию в зависимости от условий тепло- и вла-гообеспеченности вегетационных периодов в течение 36-летнего сенокосного использования [7, 8]. Исследования длительного влияния последействия внесения минеральных удобрений на ботанический состав и урожайность сенокосных фитоценозов в условиях мерзлотных, черноземно-луговых почв Привилюйского агроландшафта не проводились.

Цель исследований – изучить влияние погодных условий на ботанический состав и урожайность долголетних луговых фитоценозов в период последействия применения минеральных удобрений.

Материалы и методы. Исследования проводились в период 2011–2019 гг. на Нюр-бинском стационаре ИБПК СО РАН. Согласно адаптивно-ландшафтному районированию рискованного земледелия Якутии, Нюрбинский стационар расположен в Привилюйском агроландшафте. Площадь сельскохозяйственных угодий Привилюйского агроландшафта составляет 379,6 тыс. га, пашен – 13,3, сенокосных угодий – 197,8, пастбищ – 168,5 га, где развито растениеводство и животноводство. Значительную часть территории агроландшафта занимает группа земель ровных и повышенных межала- сий с мерзлотными таежными палевыми осолоделыми и оподзоленными почвами. Площадь данной агроэкологической группы земель составляет 36,3 % от всей территории. В растениеводстве в основном используются земли ровных и повышенных межаласий древних террас р. Вилюй, аласов и эрозионные земли склонов с небольшим уклоном [9].

Климат террасированной равнины Приви-люйского агроландшафта континентальный. Абсолютная минимальная температура воздуха в зимний период в среднем достигает -61– -64 ° С, максимальная в летний период - 3538 ° С. Продолжительность безморозного периода в воздухе длится 56–85 дней. Сумма среднесуточных температур выше 10 ° С в среднем составляет 1376 ° С, что достаточно для выращивания зерновых, картофеля и многолетних трав. В теплый период отрицательно влияют на растения низкие ночные температуры и заморозки. Годовое количество осадков в Приви-люйском агроландшафте составляет 317 мм. Коэффициент увлажнения для террасированной равнины Привилюйского агроландшафта равен 1,08, то есть климат характеризуется как умеренно дефицитный. Засушливость климата, короткий теплый период, слабое разложение органического вещества мерзлотных почв обеспечивают низкое содержание подвижных форм азота, фосфора и среднее – калия. Кормовые растения испытывают недостаток влаги, особенно в засушливые годы. В целом террасированная равнина Привилюйского агроландшафта по термическим условиям умеренно теплая, по увлажненности – умеренно засушливая, летом – острозасушливая. Обеспеченность растений подвижными формами основных питательных элементов по мезоформам рельефа различная, луговые растения в первую очередь испытывают недостаток азотных и фосфорных удобрений, особенно в первой половине лета [10,11].

Почвы опытного участка на Нюрбинском стационаре типичные для Привилюйского агроландшафта аласно-таежной провинции и определены как мерзлотные, черноземно-луговые, слабозасоленные, среднесуглинистые, в пахотном слое содержат гумуса 4,6 %, подвижного фосфора до 255 мг и подвижного калия до 107 мг/кг почвы, рН воды – 7,2 [12]. Полевые исследования в период с 2003 по 2019 г. проводились при естественном увлажнении. Режим использования сенокосный – скашивание тра- востоя в фазу начала цветения. Размер делянок 60 м2, учетная площадь 30 м2, размещение рен-домизированное в четырехкратной повторности. Объектом изучения являлись долголетние фитоценозы (2011–2019 гг.) при сенокосном использовании в период длительного последействия минеральных удобрений.

Учеты и наблюдения исследований проводили в соответствии с методическими указаниями по луговодству и кормопроизводству [13]. Потенциальную продуктивность луговых фитоценозов определяли по сбору обменной энергии, кормовых единиц и сырого протеина с 1 га. Химический состав сенокосного корма (сырая клетчатка, жир, сырая зола, N, Р, Са) определяли в лаборатории биохимии ЯНИИСХ СО РАСХН на инфракрасном анализаторе «Инфранид 61» на основе калибрования.

Результаты и их обсуждение. За период исследований (2011–2019 гг.) погодные условия в Привилюйском агроландшафте отличались по характеру выпадения осадков и температурному режиму, что повлияло на ботанический со- став и формирование урожайности, продуктивности долголетнего фитоценоза в зависимости от длительного последействия разных уровней минерального питания (табл. 1). За период исследований наиболее влажными вегетационными периодами был 2011 г. при ГТК = 1,13 и 2012 г. при ГТК = 0,94, когда осадков выпало соответственно 217 и 181 мм (среднемноголетние – 191 мм).

Переменно-влажными были 2013–2016 гг. с ГТК от 0,62 до 0,87, с неравномерно выпавшими осадками от 124 до 181 мм. Среди переменно-влажных годов выделялся 2016 г. при ГТК=0,87 с теплой весной и жарким летом с обильными дождями, со средней урожайностью сена до 2,15–2,67 т/га. Самый неблагоприятный вегетационный период сложился в 2018 г., когда за сезон выпало только 113 мм при ГТК=0,56 и установилась жаркая, засушливая погода в первой половине лета, что отрицательно повлияло на формирование урожайности 44-летнего сенокосного фитоценоза.

Таблица 1

Метеорологические условия вегетационных периодов в Привилюйском агроландшафте в период 2011–2019 гг. (по данным метеостанции Нюрба)

|

Месяц |

Средние мног. |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

|

Температу |

ра воздуха, °С |

|||||||||

|

Май |

8,7 |

8,6 |

8,3 |

9,7 |

9,1 |

9,1 |

9,9 |

4,0 |

7,1 |

7,2 |

|

Июнь |

15,7 |

15,0 |

15,7 |

17,2 |

15,2 |

15,2 |

19,0 |

17,7 |

17,8 |

18,4 |

|

Июль |

18,2 |

18,8 |

19,1 |

16,3 |

19,2 |

19,3 |

20,3 |

16,3 |

16,6 |

17,7 |

|

Август |

13,5 |

14,8 |

11,7 |

14,3 |

14,2 |

15,3 |

15,4 |

15,2 |

14,8 |

15,7 |

|

Сентябрь |

4,5 |

3,1 |

6,8 |

4,5 |

4,7 |

4,7 |

9,4 |

5,3 |

5,4 |

6,1 |

|

Осадки, мм |

||||||||||

|

Май |

18,9 |

1,6 |

9,9 |

18,2 |

21,6 |

21,6 |

13,2 |

47,4 |

18,4 |

38,9 |

|

Июнь |

36,7 |

25,3 |

52,6 |

22,1 |

67,5 |

56,7 |

32,9 |

31,3 |

6,2 |

29,1 |

|

Июль |

60,2 |

84,6 |

12,5 |

44,6 |

5,7 |

24,8 |

99,3 |

33,0 |

42,2 |

26,0 |

|

Август |

53,5 |

80,4 |

89,6 |

21,8 |

28,9 |

40,8 |

34,7 |

31,9 |

41,1 |

35,0 |

|

Сентябрь |

21,8 |

25,4 |

16,3 |

17,2 |

28,1 |

14,9 |

1,5 |

24,0 |

5,7 |

28,0 |

|

∑ осадков, мм |

191,1 |

217,3 |

180,9 |

123,9 |

151,8 |

158,8 |

181,5 |

167,6 |

113,6 |

157,0 |

|

ГТК |

0,91 |

1,13 |

0,94 |

0,62 |

0,70 |

0,78 |

0,87 |

0,80 |

0,56 |

0,65 |

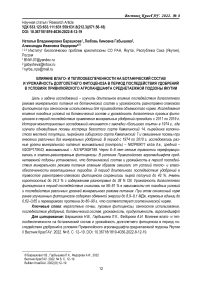

Длительное последействие (2011– 2019 гг.) ежегодного внесения минеральных удобрений в течение 36 лет оказывает существенное влияние на формирование ботанического состава и хозяйственную урожайность долголетнего фитоценоза в зависимости от степени увлажненности вегетационных периодов (рис.).

В последний год внесения минеральных удобрений (2010 г.) изучаемый долголетний фи- тоценоз при минимальном режиме питания (контроль) состоял из дикорастущих злаков: пырея до 23 %, ячменя – 19 , мятлика – 10, лисохвоста – 2 и разнотравья до 44 % СВ (полынь монгольская, лапчатка гусиная, смолевка, сос-сюрея, одуванчик обыкновенный) с урожайностью сена до 2,49 т/га. При среднем режиме питания с урожайностью сена до 3,06 т/га траво- стой состоял из дикорастущих злаков: пырея – до 14 %, ячменя – 47, мятлика – 6, лисохвоста – 3 и разнотравья – до 30 % СВ. При максимальном уровне питания содержание пырея в травостое достигало до 48 %, ячменя до 22, мятлика до 3, лисохвоста до 4 и разнотравья до 23 % СВ с урожайностью сена 3,48 т/га.

и Пырей ползучий и Ячмень короткоостый и Мятлик лугов ой

в Лисохвост тростниковидный ^ Разнотравье

Ботанический состав долголетнего фитоценоза в период последействия минерального режима питания

В среднем за годы исследований ботанический состав контрольного варианта при минимальном режиме питания состоял из основного доминанта – пырея ползучего ( Elytrigia repens (L.) Nevski), который изменял свое долевое участие в травостое в зависимости от степени увлажненности. Так, в среднем варианте свое участие в фитоценозе пырей ползучий сохранил на уровне 29,4–42,1 % СВ в зависимости от последействия уровня питания. Следует отметить, что в течение 9-летнего сенокосного использования пырей ползучий являлся основным доми-нантом разнотравно-злакового фитоценоза независимо от последействия минерального режима питания.

Содоминантом в долголетнем фитоценозе сохранился ячмень короткоостый (Hordeum brevisubulatum (Trin) Link), в течение 9 лет исследований стабильно сохранял свое долевое участие от 14,7–24,3 % в зависимости от тепло-и влагообеспеченности вегетационных периодов. Следующий содоминант мятлик луговой (Poa pratensis) характеризовался стабильностью во влажные годы (6,3–5,0 % СВ) и только в за- сушливые годы снижал свое участие до 2,1 % за счет увеличения доли разнотравья до 33,6– 42,6 % СВ. Участие разнотравья значительно увеличилось в контрольном варианте – до 42,6 % СВ. При среднем уровне питания содержание пырея ползучего и ячменя короткоостого не превышало контрольный вариант.

Длительное последействие максимального уровня питания способствовало высокому сохранению содержания пырея ползучего до 42,1 %, что превышало средний уровень и контроль на 14,8–12,7 % СВ. Последействие максимального уровня режима питания способствует стабильности пырея ползучего в долголетнем фитоценозе. Это свидетельствует о высокой нитрофильности пырея ползучего в период последействия удобрений, накопленных в течение 36-летнего внесения.

В 2011 г. (первый год последействия минерального режима на 36-м году сенокосного использования фитоценозов) урожайность снизилась на контроле от 2,49 до 1,48 т/га сена, т.е. в 1,7 раза (табл. 2).

Таблица 2

Урожайность долголетнего фитоценоза в период последействия минерального режима питания в условиях Привилюйского агроландшафта (среднее за 2011–2019 гг.), т/га СВ

|

Удобрения |

При удобрении |

Последействие минерального режима питания |

|||||||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

Среднее за 2011– 2019 гг. |

|

|

Минимальный N 62 Р 60 К 11 -контроль |

2,49 |

1,48 |

4,45 |

1,35 |

1,72 |

2,74 |

2,15 |

1,57 |

1,02 |

1,25 |

2,03 |

|

Средний N 202 Р 175 К 43 |

3,06 |

2,03 |

3,08 |

1,39 |

1,40 |

2,32 |

1,72 |

1,40 |

1,04 |

1,02 |

1,71 |

|

Максимальный N 318 Р 362 К 189 |

3,48 |

2,02 |

4,83 |

1,60 |

1,46 |

1,83 |

2,67 |

1,53 |

1,05 |

1,34 |

2,04 |

|

НСР 05 |

0,360 |

0,450 |

0,370 |

0,250 |

0,320 |

0,450 |

0,550 |

0,350 |

0,09 |

0,09 |

0,320 |

Аналогичное снижение урожайности отмечалось при среднем и максимальном последействии удобрений от 3,06 до 2,03 т/га и от 3,48 до 2,02 т/га сена, несмотря на то, что в 2011 г. наблюдалась повышенная тепло- и вла-гообеспеченность вегетационного периода (ГТК= 1,13). Так, в среднем за годы исследований на контрольном и максимальном уровнях питания урожайность злаково-разнотравного фитоценоза составила 2,03–2,04 т/га сена, что ниже на 81–58 %, чем в последний год внесения удобрений. Следует отметить, что урожайность долголетних разнотравно-злаковых фитоценозов при последействии контрольного и максимального уровней питания превышала средний уровень на 59 %, или 0,33 т/га сена. В последующие годы осадки выпадали крайне неравномерно и были ниже многолетней нормы, хотя при этом обеспечивали сравнительно одинаковые величины урожайности, сохраняя тенденцию превышения последействия контрольного и максимального уровня питания.

Пониженные показатели продуктивности получены при последействии удобрений среднего уровня питания с 1 га по сбору обменной энергии до 14,0 ГДж, кормовых единиц 970 и сырого протеина 2,2 ц со средней урожайностью сена до 1,58 т/га, что ниже контроля в 1,1 раза (табл. 3).

Таблица 3

Продуктивность долголетнего фитоценоза в период последействия удобрений в условиях Привилюйского агроландшафта (среднее за 2011–2019 гг.)

|

Режим питания |

Средняя урожайность, т/га, СВ |

Произведено с 1 га |

||

|

ОЭ, ГДж |

корм. ед. |

сырого протеина, ц/га |

||

|

Минимальный N 62 Р 60 К 11 – контроль |

2,03 |

16,0 |

1100 |

2,5 |

|

Средний N 202 Р 175 К 43 |

1,71 |

14,0 |

970 |

2,2 |

|

Максимальный N 318 Р 362 К 189 |

2,04 |

16,5 |

1150 |

2,3 |

|

НСР 05 |

0,320 |

|||

Стабильная и повышенная продуктивность сенокосного фитоценоза формировалась при последействии контрольного и максимального уровня питания по сбору обменной энергии до 16,0–16,5 ГДж, кормовых единиц – 1100– 1150 со средней урожайностью сена до 2,3– 2,5 т/га, что выше последействия среднего уровня в 1,4 раза в пределах статистической достоверности. Снижение урожайности злаковоразнотравного фитоценоза при среднем уровне питания свидетельствует о недостаточном количестве элементов питания в мерзлотных почвах без внесения минеральных удобрений.

Заключение. Длительное последействие различных режимов питания в условиях Приви-люйского агроландшафта среднетаежной подзоны показало, что в улучшенном долголетнем травостое в период последействия минеральных удобрений в среднем хорошо сохранился пырей ползучий – от 14 до 48 %, при этом содо-минантами являются ячмень короткоостый (19– 47 %) , мятлик луговой (6–10 %). Длительное

Список литературы Влияние влаго- и теплообеспеченности на ботанический состав и урожайность долголетнего фитоценоза в период последействия удобрений в условиях Привилюйского агроландшафта среднетаежной подзоны Якутии

- Иванов И.А., Винокурова В.С., Игнатьева B.В. Особенности использования удобрений в Якутии. Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2008. 132 с.

- Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология: учеб. для академического бакалавриата. 8-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2018. 428 с.

- Пастушок Р.Т. Эффективность минеральных удобрений на пастбищных травостоях // Мелиорация переувлажненных земель. 2006. № 2 (56). С. 174-179.

- Устинова В.В. Сравнительная оценка выноса питательных элементов с урожаем различными кормовыми культурами при внесении удобрений в условиях Центральной Якутии // Вестник КрасГАУ. 2018. № 4. С. 41-47.

- Лепкович И.П. Современное луговодство. СПб.: Профи-информ, 2005. 424 с.

- Чеботарев Н.Т., Шергина Н.Н. Влияние длительного применения удобрений на продуктивность и качество кормовых культур в условиях Севера // Кормопроизводство. 2020. № 8. C. 15-19.

- Денисов Г.В., Стрельцова В.С. Экология и эволюция сеяных лугов в криолитозоне. Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2005. 240 с.

- Барашкова Н.В., Федорова А.И., Габыше-ва Л.К. Флуктационная изменчивость долголетнего сенокосного фитоценоза при разных уровнях минерального питания в условиях Вилюйской зоны Якутии // Успехи современной науки. 2016. № 4. Т. 1. С. 6-12.

- Система ведения сельского хозяйства в РС (Я) на период 2021-2025 гг.: метод. пособие. Белгород: Изд-во Сангалова К.Ю., 2021. 590 с.

- Иванова Л.С. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия Лено-Амгинского междуречья. Новосибирск, 2004. С.131.

- Иванова Л.С. Агроландшафтное районирование и агроэкологическая группировка земель среднетаежной подзоны Якутии для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Новосибирск, 2018. 113 с.

- Классификация и диагностика почв СССР / сост. В.В. Егоров. М.: Колос, 1977. 223 с.

- Методическое пособие по агроэнергети-ческой оценке технологий и систем кормопроизводства / ред. Б.П. Михайличенко [и др.]. М.: ВНИИК, 2000. 52 с.