Влияние внутрипольной неоднородности почвенного плодородия на выбор элементов методики полевого опыта

Автор: Белоусов А.А., Белоусова Е.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 6, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты внутрипольной неоднородности агрофизических, агрохимических свойств и мощности гумусового горизонта на участке, предназначенном для проведения полевого опыта. Рассчитаны основные статистические и геостатистические параметры пространственного варьирования. Выявлено, что наиболее информативным показателем для оценки пестроты является содержание гумуса и подвижного фосфора.

Полевой опыт, внутрипольная неоднородность, рекогносцировочные посевы, элементы методики полевого опыта

Короткий адрес: https://sciup.org/14083104

IDR: 14083104 | УДК: 631.45

Текст научной статьи Влияние внутрипольной неоднородности почвенного плодородия на выбор элементов методики полевого опыта

Введение. Признавая существование неоднородности почвенного покрова, при анализе опытных данных исследователи стараются избавиться от влияния этой неоднородности, вместо того, чтобы учесть её. С одной стороны, в производственных условиях избавиться от неоднородности практически нельзя, а с другой – теряется очень ценная информация о взаимодействии антропогенных и природных факторов. О необходимости знаний пестроты плодородия перед закладкой стационарных опытов указывали [5, 20]. В Сибири подобные исследования единичны. В связи с необходимостью исследования внутрипольной неоднородности возникает вопрос выбора наиболее диагностически точных параметров, при помощи которых можно оценить уровень изменчивости.

Цель работы. Исследовать статистические параметры и закономерности изменчивости стационарного участка, предназначенного для проведения полевого опыта; разработать оптимальные элементы методики полевого опыта.

Объекты исследований. Исследования проводились на многолетнем полевом стационаре УНПК «Борский», расположенного на территории Сухобузимского района в пределах Чулымо-Енисейского денудационного плато юго-западной окраины Средней Сибири. Его географическое положение определяется координатами 93° в.д. и 56° 30' с.ш.

Объект исследования: комплекс черноземов выщелоченных и обыкновенных тяжелосуглинистых иловато-пылеватых, сформированных на коричнево-бурых тяжелых суглинках; рекогносцировочные посевы овса. Предмет наблюдений – морфологические, агрохимические и агрофизические параметры почвы, предназначенные для диагностирования внутрипольной неоднородности почвенного плодородия. Основные химические и физико-химические параметры почвы представлены в таблице 1.

Таблица 1

|

Глубина, см |

Гу-мус,% |

рН Н2О |

S |

Сa |

Mg |

H r |

ЕКО |

V,% |

Содержание фракций, % |

|

|

мг.экв/100 г |

<0,01 |

<0,001 |

||||||||

|

0-20 |

7,7 |

7,7 |

61,9 |

38,1 |

23,8 |

0,9 |

62,9 |

98,5 |

54,9 |

21,8 |

Показатели химических и физико-химических свойств чернозема выщелоченного

В качестве культуры-индикатора в рекогносцировочных посевах было выбрано полевое растение овес (Avena sativa) сорта Талисман.

Методы исследований. Исследования проводили исходя из представлений об объективно существующих уровнях неоднородности почв и их свойств [15], а также используя методические подходы к изучению сильно варьирующих свойств почв и урожая на близких расстояниях [10]. Учет пространственной изменчивости плодородия почвенного покрова проводился на основе детального отбора проб на всей территории земельного участка по фиксированной сетке площадок размером 10 × 10 м (всего 20). Таким образом, на каждой из двадцати учетных делянок до посева овса из слоя 0-20 см отбирали по 10–15 индивидуальных проб методом конверта. Далее составляли смешанные образцы для исследования агрохимических показателей.

Кроме того, на двух противоположных сторонах участка закладывали прикопки с целью установления нижней границы гумусово-аккумулятивного горизонта и определения агрофизических свойств (n = 18). Чтобы оценить уровень неоднородности показателей почвенного плодородия участка, была выбрана совокупность признаков: в эту группу входили параметры, по которым возможно суждение о варьировании в пространстве свойств основной массы твердой фазы почвы, созданные ходом частных и общих почвообразовательных макропроцессов. Для выявления внутрипольной неоднородности земельного участка, где предполагается организовать полевые исследования, работа начинается с рекогносцировочного изучения территории. Земельный массив был засеян культурой овса и в фазе кущения разбит на квадратные делянки площадью по 100 м2. Учет урожая проводили метровками.

Химические и физико-химические показатели получены по общепринятым прописям современных методов [1]. Плотность сложения определяли буровым методом по Н.А. Качинскому, влажность почвы – термостатно-весовым методом, структурный состав – по методу Н.И. Саввинова. Для всех данных рассчитаны основные статистические характеристики при помощи программ Excel и Statistica.

Результаты и их обсуждение. Почвенный покров – непрерывное (континуальное) тело природы. Оно становится дискретным только тогда, когда мы его начинаем исследовать. В настоящее время установлено, что степень пространственной вариабельности зависит от почвообразовательных процессов и их баланса в пространстве и времени, что и формирует собственно почву. Как видно из рисунка 1, распределение мощности гумусового горизонта отличается неоднородностью в пределах исследуемой территории.

4334 35332628402338364340

Рис. 1. Схема изменения мощности гумусового горизонта чернозема выщелоченного по элементам микрорельефа

Статистические показатели иллюстрируют сильное его варьирование в пространстве (табл. 2). Экстремальные значения мощности гумусового горизонта изменяются в пределах от очень маломощного до мощного. Умеренный отрицательный эксцесс подтверждает включение в выборку гумусовых горизонтов, значительно различающихся по мощности. Обнаруженное, с одной стороны, определяется особенностями бугристо-западинного микрорельефа, с другой, формированием микрокомплексов, связанных с клинообразной карманистостью (языковатостью) почв [6, 9, 11, 19]. Они проявляются и на ровных участках по пологим склонам и вершинам увалов. Карманистость, обусловливая уровень плодородия, проявляется в пестроте роста и развития сельскохозяйственных культур, существенно сказывается на сроках созревания и уровне продуктивности.

Таблица 2

Статистические показатели мощности гумусового горизонта чернозема выщелоченного (n = 18)

|

Почвенный показатель |

x |

lim |

s x |

V, % |

s |

A |

Э |

|

Мощность А пах , см |

41,0 |

23,0-62,0 |

2,5 |

25,8 |

113,3 |

0,1781 |

-0,575 |

В отличие от морфологии гумусового горизонта (его мощности), агрофизические свойства способны изменяться в зависимости от влажности, агротехнического фона, способа обработки. Для пахотного слоя чернозема выщелоченного Красноярской лесостепи значения оптимальной плотности не достигают рекомендуемых для них оптимальных значений 1,1–1,2 г/см3 и колеблются в диапазоне 0,98–1,00 г/см3 [2]. Несколько иной интервал показателя указывается в базе данных по плотности сложения почв земледельческой территории Красноярского края – 0,82–1,30 г/см3 для слоя 0-10 см и 0,83–1,22 г/см3 для слоя 10-20 см [23]. В наших наблюдениях среднестатистическое значение плотности сложения (d v ) в слое 0-10 см составило 0,73 г/см3, глубже (10–20 см) – 0,71 г/см3 и указывает на повышенную рыхлость (низкую плотность почвы). Подобные параметры в пахотных горизонтах обнаруживали в своих наблюдениях [12, 14, 18]. Выявленные заниженные значения плотности являются результатом влияния множества факторов, как генетического, так и методического характера. Роль первого из них, по мнению [3, 4], объясняется периодическим иссушением, рыхлением и длительным пребыванием почвы в мерзлом состоянии, ее растрескиванием, возрастанием пористости. Следует подчеркнуть, что измерение плотности осуществлялось после предпосевной обработки, которая придала почве повышенную рыхлость и пористость. Что касается методической стороны вопроса, то согласно рекомендациям [22], почвенный образец необходимо отбирать при естественном сложении, со всеми присущими почве кавернами, трещинами и пустотами. Он далее поясняет: «Отбирать образец только в межтрещинном пространстве, в почвенных глыбках – неверно, ведь по определению важно учесть и трещины». Поэтому при проведении наблюдений мы стремились следовать этому методическому принципу. И главное, при изучении неоднородности почвенного покрова нельзя выбраковывать даже «сомнительные» значения (0,42 г/см3), так как, во-первых, это противоречит самой идее изучения пестроты плодородия и, во-вторых, не будет отвечать теоретическим и практическим аспектам точного земледелия, которое может стать реальной перспективой в ближайшем будущем.

Таким образом, большую часть времени, особенно после вспашки или предпосевных обработок, плотность почвы может оказываться почти на 20% ниже оптимальной. Это приводит к непроизводительным потерям влаги из поверхностного слоя почвы на физическое испарение. Значительный интервал варьирования плотности сложения в слое 0-10 см (табл. 3) обусловил среднюю степень изменчивости показателя, «хорошую» точность и соответствие распределения кривой Гаусса. Тогда как в слое 10-20 см обнаружено проявление тенденции к отрицательному эксцессу и снижению ошибки наблюдений.

Таблица 3

Статистические показатели агрофизических свойств чернозема выщелоченного (n = 18)

|

Почвенный показатель |

x |

lim |

s x |

V, % |

s |

A |

Э |

|

d v (0-10 см), г/см3 |

0,74 |

0,42-1,01 |

0,03 |

18,2 |

0,13 |

0,22 |

0,04 |

|

d v (10-20 см), г/см3 |

0,72 |

0,52-0,89 |

0,03 |

15,0 |

0,12 |

-0,09 |

-0,46 |

|

W (0-10 см), % |

29,4 |

21,9-36,3 |

0,54 |

10,0 |

2,94 |

-0,28 |

0,74 |

|

W (10-20 см),% |

28,5 |

14,6-33,5 |

0,98 |

14,5 |

4,10 |

2,21 |

7,59 |

|

АЦФ, % |

54,4 |

28,0-82,6 |

4,93 |

27,1 |

14,79 |

0,21 |

1,79 |

Следовательно, пространственная пестрота плотности сложения усложняет движение воды и растворенных в ней веществ, формирует различные по увлажнению, проводимости и доступности влаги зоны. По мнению [21], они представляют сложную систему неравнозначных потоков сорбционных и обменных зон.

Характер распределения влаги в пахотном слое чернозема выщелоченного указывает на слабое варьирование показателя в слое почвы 0-10 см, тогда как с глубиной его значение возрастает (см. табл. 3). Экстремумы полевой влажности для слоя почвы 10-20 см имеют более широкий размах, ассиметрию и эксцесс, нежели в слое 0-10 см. По исследованиям [17], определяющим фактором исходных запасов почвенной влаги являются агрофизические свойства почвы, обусловливаемые предшествующей культурой и перераспределением влаги по элементам микрорельефа. Глубина сезонного промачивания и весенние запасы продуктивной влаги определяются внутрипольным варьированием высоты снежного покрова [13].

Статистические характеристики структурного состава чернозема выщелоченного иллюстрируют значительное его варьирование в пространстве (от «неудовлетворительного» до «отличного»). Среднее содержание агрономически ценных фракций (АЦФ) от 10 до 0,25 мм составляет 54,5% и указывает на удовлетворительную оструктуренность. Распределение показателя соответствует кривой Гаусса, однако точность измерений составила 9,1%, что является неудовлетворительной величиной.

Полученные нами данные пространственного распределения агрохимических свойств почв зафиксировали, что в пахотном слое почвы участка в среднем содержится 7,74% гумуса. Размах варьирования этого показателя представлен значениями, охватывающими две градации: от среднего до высокого содержания. При изучении профильного распределения гумуса [16] выявлено, что его варьирование в разных подтипах чернозема достигает 40%. Очевидно, здесь применим закон Бауэра, по которому живые системы никогда не бывают в равновесии, то есть соблюдается принцип устойчивости неравновесия. Поэтому и пространственную пестроту содержания гумуса в почве следует рассматривать не как отрицательное явление, а использовать в практических целях.

Диапазон колебания суммы обменных оснований достаточно велик, что подтверждается «средним» значением коэффициента вариации. Вершина асимметричного распределения сдвинута к меньшим значениям. Точность измерений составила 3%, что характеризует ее как «хорошую».

Распределение уровня рН водного раствора в 0-20 см слое почвы (табл. 4) указывает на то, что участок достаточно однороден в отношении этого показателя. Однако экстремумы рН представлены значениями от нейтрального до среднещелочного. Отрицательная ассиметрия подтверждает тенденцию к преобладанию на исследуемых площадках слабощелочного рН.

Таблица 4

Статистические показатели агрохимических свойств чернозема выщелоченного (n = 20)

|

Почвенный показатель |

x |

lim |

S X |

V, % |

s |

A |

Э |

|

рН Н2О |

7,7 |

7,0-8,2 |

0,07 |

4,3 |

0,34 |

0,39 |

0,96 |

|

S, мг-экв/100 г почвы |

58,8 |

49,0-94,6 |

1,78 |

15,4 |

9,09 |

2,45 |

9,18 |

|

Гумус,% |

7,7 |

5,9-9,5 |

0,17 |

11,4 |

0,88 |

0,23 |

-0,19 |

|

N-NO 3, мг/кг |

6,1 |

4,0-11,0 |

0,50 |

28,3 |

1,74 |

2,10 |

6,10 |

|

N-NH 4, мг/кг |

8,2 |

3,0-21,8 |

2,05 |

86,5 |

7,12 |

1,33 |

0,32 |

|

N щг , мг/кг |

110,4 |

93,8-137,2 |

4,05 |

12,7 |

14,04 |

0,69 |

-0,22 |

|

P 2 O 5, мг/кг |

196,8 |

130,0-313,0 |

16,1 |

28,3 |

55,70 |

1,00 |

0,32 |

|

K 2 O, мг/кг |

264,9 |

219,0-339,0 |

9,6 |

12,5 |

33,20 |

0,97 |

1,10 |

|

Урожайность овса, г/м2 |

353,7 |

284,0-554,0 |

21,3 |

20,8 |

73,78 |

2,07 |

4,84 |

Потенциальное плодородие почвы поля характеризуется содержанием макроэлементов. Довольно значительное пространственное варьирование азота в почвах земледельческой зоны края отмечено в материалах [7]. Исследования обнаружили, что уровень обеспеченности почвы нитратным азотом варьировал от низкого до среднего и свидетельствовал о крайней неоднородности участка. Высокая степень изменчивости предопределила низкую точность (8,2%). Положительный характер кривой ассиметрии указывает на доминирование малых значений нитратной формы азота.

В свою очередь, содержание аммиачной формы азота входит в пределы градации «низкого» содержания. Размах варьирования находится в интервале от очень низкого до очень высокого и соответствует очень высокой степени пестроты. Отрицательный показатель эксцесса говорит о том, что изучаемая совокупность значений N-NH 4 состоит из нескольких, отличных друг от друга совокупностей, возникших под влиянием различных факторов.

Среднее содержание легкогидролизуемого азота составляет 110,4 мг/кг почвы и соответствует средней потребности растений в азоте. Размах варьирования показателя отражает максимальную концентрацию значений в пределах одной градации. Коэффициент характеризует вариацию признака как близкую к слабому. Точность измерений при этом составила 3,8%, что соответствовало «хорошему» уровню.

Количество легкорастворимых соединений фосфора в среднем составляет 19,6 мг/100 г почвы по методу Чирикова и оценивается как «среднее». Диапазон варьирования показателя лежит в интервале от низкого до очень высокого. Это предопределило высокую степень варьирования и неудовлетворительную точность. Причем в анализируемом вариационном ряду преобладают относительно низкие параметры содержания фосфора (положительная ассиметрия).

Среднее арифметическое содержание обменного калия в пахотном слое поля составило 26,4 мг/100 г почвы (по Чирикову) и характеризуется как очень высокое. Его распределение в пространстве более равномерно, чем подвижного фосфора, и соответствует средней степени варьирования и высокой точности (3,6%). Значения эксцесса и ассиметрии указывают на соответствие распределения значений закону Гаусса.

Следствием неоднородности возделываемого поля является пестрота урожая. Как отмечает [8], между свойствами почвы и растущей на ней растительностью, в силу взаимовлияния разнонаправленного действия факторов, складываются труднодиагностируемые взаимоотношения. Нашими исследованиями установлено, что средняя урожайность овса составила 353,7 г/м2. Диапазон варьирования колеблется от 284 до 554 г/м2, обусловливая высокие значения коэффициента вариации и допустимые значения точности – 6%. Распределение ассиметрии и эксцесса обнаружили выявленную для большинства обсуждаемых параметров тенденцию – стремление к положительной ассиметрии. Таким образом, мы вправе предположить взаимозависимость урожайности полевой культуры и исследуемых почвенных параметров.

Представленные данные важны прежде всего для оценки степени внутрипольной вариации почвенного плодородия. Как известно, на их основе делаются ключевые предположения о выборе элементов методики [5]. Нами были подсчитаны парные коэффициенты корреляции между урожайностью овса и агрохимическими свойствами почвы. Наиболее сильные зависимости обнаружены между урожайностью и содержанием гумуса в почве, а также подвижным фосфором. Для оценки доли участия каждого фактора рассчитаны стандартизированные коэффициенты регрессии (β). Установлено, что варьирование урожайности на исследуемом участке на 61,2% определяется содержанием гумуса и на 38,1% подвижным фосфором. Рассчитанные поделяночные урожаи не все колеблются вокруг средней всего опытного участка, а разности между ними статистически достоверны. Аналогичная ситуация складывается и при анализе существенности различий по распределению гумуса и подвижного фосфора.

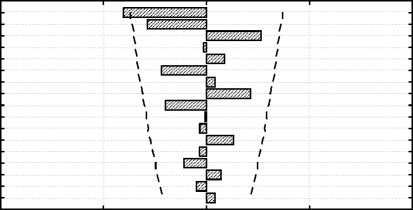

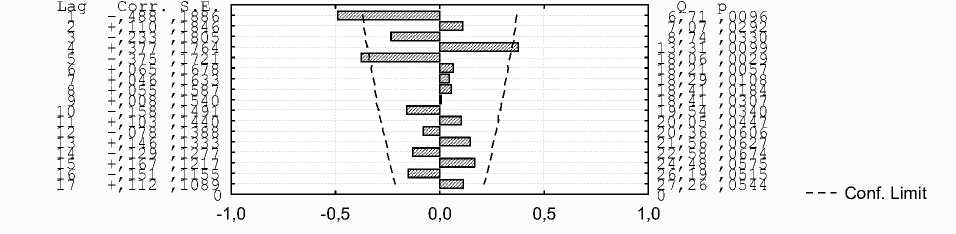

Для увеличения точности пространственно-распределённых данных используются элементы геостатистики. С целью уточнения статистических данных были построены автокорреляционные функции (АКФ) случайно распределенных величин некоторых исследуемых параметров (рис. 2).

Данные рисунка 2 демонстрируют, что автокорреляционная функция с ростом дистанции между точками опробования уменьшается. АКФ распределения гумуса в области первых лагов (шагов) проявляет тенденцию к достоверному отклонению от нуля. Для значений плотности сложения и влажности почвы в слое 0-10 см АКФ достоверна и в области средних лагов. Характеристика урожайных данных рекогносцировочных посевов овса по АКФ отражает ее достоверность во всех точках опробования. Перечисленные аргументы подтверждают закономерный характер внутрипольной неоднородности участка, как по агрохимическим, так и по агрофизическим параметрам. Однако эти данные не следует считать завершенными. Необходимы дополнительные геостатистические анализы, которые будут сделаны в дальнейших исследованиях.

Представленные данные подтверждают значительную внутрипольную неоднородность и непригодность исследуемого участка под полевой опыт без соответствующей подготовки этого массива.

А

Autocorrelation Function

VAR1

(Standard errors are white-noise estimates)

L1ag

11 12

13 14

Corr.

-,188 +,221 -,004 -,172 +,049 +,126 +,076 -,145 -,205 +,263 -,011 -,163 +,156

S.E. 1886 1846 1805 1764 1721 1678 1633 1587 1540 1491 1440

217 0

-1,0

-0,5

0,0 0,5

Б

5,34 5,34 6,42 7,,99 7,99 9,04

9,13 9,76

0,94

2,96

6,55

1,0

p ,,00629039 ,0927 ,,0920 ,1569 ,1715 ,2435 ,2825 ,3502

Conf. Limit

Autocorrelation Function

VAR1

(Standard errors are white-noise estimates)

L1ag

5 6

Corr. -,403 -,287 +,266

0 1 2 3 4 5 6 7

-,219

+,042

+,214

-,,200

,033 +,,130 -,,034 -,,109

S.E. 1886 1846 1805 1764 1721

Q 4,56

9,15 9,16

9,42 1,,13 1,19 3,,02 4,70 4,70 4,75 5,64 5,70 6,44

6,77

p ,0327 ,0304 ,0274 ,,0573 ,,0934

1114 0996 1434 1942 2086 2657 2875 3327

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Conf. Limit

B

Autocorrelation Function

VAR1 (Standard errors are white-noise estimates)

Autocorrelation Function

VAR1

(Standard errors are white-noise estimates)

Lag

Corr. S.E.

-,632 ,2644 +,264 ,2509 -,349 ,2365 +,414 ,2212 -,221 ,2048 +,093 ,1870 -,118 ,1672 0

p ,0169 ,0331 ,0293 ,0140 ,0179 ,0306 ,0443

Conf. Limit

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Рис. 2. Коррелограмма значений гумуса (А), плотности сложения в слое 0-10 см (Б), влажности в слое 0-10 см (В) и урожайности овса (Г): Corr. – коэффициент корреляции; S.E.– стандартная ошибка; Lag – нормированное расстояние между точками опробования; Q, p – вероятность корреляции;

С учетом значения вариации и относительной ошибки трех оцениваемых параметров (урожайности, содержания гумуса и подвижного фосфора) необходимая повторность в опыте должна составлять 12. Эта величина свидетельствует о настолько существенном варьировании плодородия, которое позволяет сделать заключение о необходимости уравнительных посевов в течение 2–3 лет перед закладкой опыта.

Выводы

-

1. Высоким варьированием среди агрофизических параметров характеризуются агрегаты ценного размера, наименьшим – влажность почвы в слое 0-10 см.

-

2. Вариабельность агрохимических показателей отличалась широким размахом: минимальное V = 4,3% для рН Н2О , максимальное V = 86,5% для N-NH 4 .

-

3. Параметрами, сильно связанными с урожайными данными рекогносцировочных посевов, являются содержание гумуса и подвижного фосфора со степенью влияния 62,1 и 38,1% соответственно.

-

4. Автокорреляционные функции исследуемых параметров подтверждают существенное пространственное варьирование почвенного плодородия участка.

-

5. Значительную неоднородность почвенного плодородия следует устранить проведением уравнительных посевов.