Влияние выбросов автотранспорта на напочвенный покров дубравы

Автор: Ширнина Л.В., Казарцева С.Н.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.32, 2023 года.

Бесплатный доступ

В дубраве, пересеченной скоростной магистралью «Москва - Воронеж» («Дон»), подвергающейся круглосуточному воздействию целого комплекса негативных факторов, исходящих от круглосуточно движущихся автомобилей, впервые изучили напочвенный покров с целью выявления видового состава растений, плотности проективного покрытия и биомассы в зависимости от степени загрязнения среды автотранспортными эмиссиями. Материал - напочвенный травяной покров. Методы - закладка и обследование постоянных пробных площадей и площадок для детальных учетов. Установлены: неравномерность распределения растений в травяном покрове и разделение их на группы, различные по отношению к степени загрязнения выбросами автотранспорта, достоверное снижение всех показателей в условиях критического уровня загрязнения (ПДКсо > 100) - сокращение флористического списка в 1,6-2,8 раза, плотности проективного покрытия на 42,5% и биомассы на 41 и 37% по сравнению с контролем. Два вида-эдифткатора напочвенного покрова - осока волосистая и звездчатка ланцетолистная предположительно могут быть биоиндикаторами критического уровня загрязнения автотранспортными эмиссиями.

Дубрава, напочвенный травяной покров, влияние автотранспортных эмиссий

Короткий адрес: https://sciup.org/148328021

IDR: 148328021 | УДК: 504.05+630*182.21 | DOI: 10.24412/2073-1035-2023-10479

Текст научной статьи Влияние выбросов автотранспорта на напочвенный покров дубравы

Развити е1 дорожной сети в Воронежской области является мощным техногенным фактором влияния на окружающую среду. В случае прохождения автодорог через участки лесных насаждений, круглосуточные выбросы токсичных газов, пыли, сажи, технического масла, стирающихся резины и асфальта, а также акустические вибрации и выделение тепла от работающих двигателей, воздействуют на растительные сообщества, изменяют обычные условия произрастания деревьев и трав, что приводит к нарушениям их жизненного состояния (Ширнина и др., 2002). Особенно высокий уровень загрязнения придорожных биогеоценозов, в 2.5 раза,

наблюдается в период вегетации растений, с апреля по октябрь, когда интенсивность движения транспорта по магистральным участкам автодорог составляет более половины годового объема автотрафика (Ширни-на, 2008). Для установления степени и направленности таких изменений необходим длительный мониторинг в градиенте уровня выбросов. Автотранспортные эмиссии негативно воздействуют на все компоненты биогеоценоза, но в особенно сильной степени – на наиболее уязвимые травянистые растения, поскольку распространение выбросов концентрируется в нижнем слое атмосферы, на уровне почвы (Соловьев и др., 1984). Дубравы Центрального Черноземья относят к наиболее ценным лесным насаждениям, со сложной многоярусной структурой и богатым напочвенным покровом. Учитывая большую роль напочвенного покрова в формировании эдафических условий леса, иссле- дования его состояния и состава актуальны.

Цель наших исследований – выявить влияние автотранспортных выбросов на состояние напочвенного покрова дубравы.

В задачи исследований входили: изучение и анализ видового состава травянистых растений дубравы в градиенте автотранспортного загрязнения, а также наиболее важных параметров напочвенного травяного покрова – плотности проективного покрытия и фитомассы.

В регионе исследований (Центральное Черноземье) подобные данные отсутствуют.

Материалы и методы

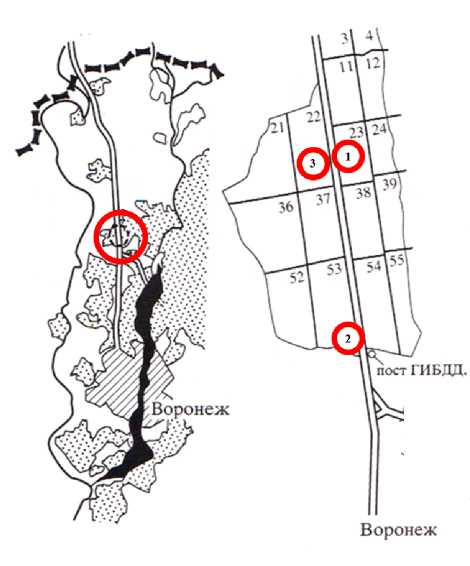

Состав и особенности развития напочвен- ного травяного покрова изучали в северной нагорной дубраве (возраст дуба 75–80 лет), произрастающей в 20 км к северу от г. Воронежа и пересеченной магистральным участком скоростной автотрассы «Москва – Воронеж» (487–492-й км; географические координаты 51.812576°N, 39.225359°E: движение в двух направлениях со среднегодовой интенсивностью 8–12–18 тыс. ед/сут. автотранспорта шести категорий). Для исследований были заложены общепринятыми методами (Уткин, 1974; Анучин, 1985) три постоянные пробные площади (ППП), сходные по составу, возрасту, бонитету, полноте и типу лесорастительных условий (рис. 1).

Рис. 1. Каpта (слева) и схема (справа) pасположения ППП в пpидоpожной дубpаве автотpассы

Москва – Воpонеж на участке 487–492-й км:

– место нахождения участка наблюдений,

– ППП

1, 2, 3.

Fig. 1. A map (on the left) and a layout (on the right) of the permanent study plots in the roadside oak forest next to the Moscow – Voronezh federal road (the 487–492 km section):

– location of the plot, – permanent study plots 1, 2, 3.

Форма пробных площадей прямоугольная, вытянутая по направлению движения транспорта, площадь 0.3, 0.6, 0.64 га. ППП 1 расположена на расстоянии 10 м от дорожного плотна, где регистрируется основной объем поллютантов от автотранспорта. Непрерывный поток автомобилей дает объем выбросов, который мы принимаем за средний. Вторая ППП расположена у поста ГАИ и пункта весового контроля, где повышенный уровень загазованности обусловлен скоплением автомашин, идущих в режиме торможения у поста ГАИ, остановки на пункте весового контроля и последующего разгона при возобновлении движения, в результате чего количество вредных выбросов увеличивается в среднем 5,5-кратно (Евгеньев, 1996), антропогенной нагрузкой – посещением лесного массива пассажирами автобусов, остановка которых расположена рядом. В результате ослабления и довольно активного отпада деревьев на этой ППП периодически проводятся рубки ухода, вследствие чего полнота древостоя на ППП 2 снижена до 5 ед. Контрольная ППП 3 расположена на удалении 210 м от дорожного полотна, то есть в условиях фонового уровня загрязнения (Flűckiger, Oertly, 1978), обеспеченного периферической частью факела суммарных выбросов предприятий города Воронежа.

Наблюдения вели в течение сезона вегетации 1986–1990 гг. (эпизодически), 2002– 2003 гг. (регулярно через 7–15 суток). Учет проективного покрытия вели в рамках сетки - разбивка территории на квадраты 20 × 20 м.

Для детальных учетов в каждом квадрате закладывали по 5 равномерно расположенных (4 по углам и одна в центре) учетных площадок, размером 1 × 1 м (Ярошенко, 1969). На них глазомерно определи общее проективное покрытие травяного покрова. Определение растений производили по В.Ф. Маевскому (2006). Для весового анализа травостоя на каждой учетной площадке срезали острым ножом все растения на площади 0,25 м2, в верхнем правом углу и в матерчатых мешочках доставляли в лабораторию для взвешивания (общее и по фракциям – видам растений) на весах ВЛКТ-500. Статистическую обработку данных производили методом сравнения средних по критерию Стьюдента (Лакин, 1980).

Результаты и обсуждение

Общий список выявленных травянистых растений включает 62 вида, относящихся к 55 родам и 26 семействам (табл. 1).

Таблица 1

Распределение видов растений на ППП

Species' distribution on the permanent study plot

|

Семейство |

Вид |

Номер ППП |

||

|

1 |

2 |

3** |

||

|

Adoxaceae |

Adoxa moschatellina L. |

+ |

– |

– |

|

Aristolochiaceae |

Asarum europeum L. |

+ |

+ |

+ |

|

Boraginaceae |

Myosotis sparsiflora Mican ex Pohl Pulmonaria obscura Dumort. |

+ |

+ |

+ + |

|

Campanulaceae |

Campanula persicifolia L . |

+ |

– |

+ |

|

Caryophyllaceae |

Silene nutans L. Stellaria holostea L. |

+ + |

+ |

+ |

|

Compositae |

Achillea millefolium L. * Arctium lappa L. * A. minus (Hill) Bernh. * Artemisia vulgaris L. * Centaurea sp. * Pyretrum corymbosum (L.) Scop. Tanacetum vulgare L. Taraxacum officinale Wigg. * |

+ + + + + + |

+ + |

+ |

|

Crassulaceae |

Sedum acre L. |

+ |

– |

– |

|

Cyperaceae |

Carex pilosa Scop. C. praecox Schreb. * |

+ + |

+ |

+ |

|

Dipsacaceae |

Knautia arvensis (L.) Coult. * |

+ |

– |

– |

|

Fumariaceae |

Coridalis bulbosa (L.) DC. |

+ |

+ |

– |

|

Geraniaceae |

Geranium silvaticum L. |

+ |

+ |

– |

|

Gramineae |

Agrostis tenuis Sibth. A. gigantean Roth * Dactylis glomerata L. Melica nutans L. Poa annua L. * |

+ + + + + |

–– |

+ + + |

|

Guttiferae. |

Hypericum perforatum L. |

+ |

= |

+ |

|

Labiatae. |

Glechoma hederacea L. |

+ |

+ |

+ |

|

Origanum vulgare L. |

+ |

– |

+ |

|

|

Phlomoides tuberose (L.) Moench |

+ |

– |

+ |

|

|

Stachys officinalis (L.) Trevis. |

+ |

– |

+ |

|

|

Liliaceae |

Convallaria majalis L. |

+ |

+ |

+ |

|

Polygonatum multiflorum (L.) All. |

+ |

+ |

+ |

|

|

Scilla sibirica Haw. |

+ |

+ |

+ |

|

|

Fabaceae |

Astragalus glycyphyllos L. |

+ |

– |

+ |

|

Lathyrus pisiformis L. * |

+ |

– |

– |

|

|

L. vernus (L.) Bernh, |

+ |

+ |

+ |

|

|

Securigera varia (L.) Lassen |

+ |

– |

– |

|

|

Trifolium alpestre L. |

+ |

– |

+ |

|

|

Vicia cracca L. |

+ |

– |

– |

|

|

V. sepium L. |

– |

+ |

+ |

|

|

Polemoniaceae |

Polemonium coeruleum L. |

+ |

– |

– |

|

Poligonaceae |

Rumex acetosella L. * |

+ |

– |

– |

|

Primulaceae |

Primula veris L. |

+ |

+ |

+ |

|

Ranunculaceae |

Anemonoides ranunculoides (L.) Holub |

+ |

+ |

+ |

|

Thalictrum aquilegifolium L. |

+ |

– |

– |

|

|

Ranunculus acris L. * |

+ |

– |

– |

|

|

Rosaceae |

Fragaria vesca L. |

+ |

– |

+ |

|

Geum rivale L. |

+ |

+ |

+ |

|

|

Potentila erecta (L.) Raeusch. |

+ |

– |

– |

|

|

Rubiaceae |

Galium aparine L. * |

+ |

– |

– |

|

G. boreale L. |

+ |

– |

+ |

|

|

G. verum L. * |

+ |

+ |

– |

|

|

Scrophulariaceae |

Scrophularia nodosa L. |

+ |

– |

+ |

|

Verbascum lychnitis L. * |

+ |

– |

– |

|

|

Veronica chamedrys L. |

+ |

– |

+ |

|

|

Umbelliferae |

Aegopodium podagragia L. |

+ |

+ |

+ |

|

Angelica sylvestris L. |

– |

– |

+ |

|

|

Peucedanum oreoselinum ( L.) Moench |

+ |

– |

– |

|

|

Valerianaceae |

Valeriana officinalis L. |

– |

– |

+ |

|

Violaceae |

Viola sp. |

+ |

– |

– |

|

V. sp. |

+ |

+ |

+ |

|

|

Всего видов на ППП |

, шт. (в том числе не лесных, %) |

56 (25) |

20 (15) |

33 (6,1) |

Примечания: * – растения, относящееся к другим фитоценотипам; ** – контроль.

Наиболее насыщен видовой состав на ППП 1 со средним уровнем загрязнения выбросами автомобилей, на втором месте контроль и на третьем – самая загрязненная ППП 2, где список видов самый немногочис- ленный. Основная часть растений в напочвенном покрове представлена видами, обычными для дубрав. Кроме того, установлено присутствие растений других фитоценотипов (табл. 2).

Таблица 2

Количественное распределение растений различных фитоценотипов на ППП Quantitative distribution of the plants on the permanent study plot

|

Название фитоценотипа растений |

Число видов на ППП, % |

||

|

1 |

2 |

3 |

|

|

Лесные |

75 |

84,2 |

85,4 |

|

Луговые, степные, рудеральные |

25 |

15,8 |

6,3 |

Разница в представительстве видов между ППП со средним уровнем загрязнения и контролем объясняется тем, что здесь кромка леса примыкает к открытой обочине (10-метровая полоса отчуждения) с редкими куртинками травянистых слабо развитых растений. Плотность древостоя на этом участке леса несколько ниже (7 ед.), чем в контроле (ППП 3-8 ед.), а подлесок редкий и немногочисленный. Здесь наиболее вероятна возможность беспрепятственного проникновения разными путями растений под полог леса. В частности, 25% видов, согласно классификации Н.С. Камышева и К.Ф. Хмелёва (1974), обычно встречаются на лугах, в степях и рудеральных местообитаниях. О возможности широкого распространения видов растений в другие местообитания и регионы свидетельствуют широкомасштабные исследования А.Я. Григорьевской с соавторами (2004).

Наименьшее число видов зарегистрировано на ППП 2, расположенной у поста ГАИ, в условиях максимальной загазованности. Обочина на этом участке автотрассы покрыта лесом с подлеском, что препятствует свободному проникновению не лесных видов, поэтому относительное их число меньше, чем на ППП 1, при среднем уровне техногенного влияния.

Анализируя распределение видов растений по ППП отмечаем наличие нескольких групп видов. Две из них, почти равновеликие по числу видов (15 и 14), различаются по степени их устойчивости к автотранспортным эмиссиям. В первую можно отнести лесные фитоценотипы, зарегистрированные на всех участках дубрав, разных по степени загазованности: Asarum europeum, Pulmon-aria obscura, Stellaria holostea, Carex pilosa, Glechoma hederacea., Convallaria majalis, Po-lygonatum multiflorum, Scilla sibirica, Latrhy-rus vernus., Vicia sepium, Primula veris, Anemonjides ranunculoides, Geum rivale, Ae-gopodium podagragia., Viola sp. Все эти виды

- типично дубравные и их выносливость, вероятно, обусловлена генотипической устойчивостью.

Вторая группа состоит из растений разных фитоценотипов, как лесных (36%), так и степных (16%), луговых (11%) и рудеральных (11%), которые толерантны до уровня средней степени загрязнения, но не выдерживают условий повышенного загрязнения: Campanula persicifolia, Tanacetum vulgare, Agrostis gigantean, Dactylis glomerata, Poa annua, Hypericum perforatum, Stachys officinalis, Origanum vulgare, Astragalus glycyphyl-los., Trifolium alpestre, Fragaria vesca., Galium boreale, Scrophularia nodosa, Veronica chamedrys. Эти растения произрастают на контрольной ППП 3 и при среднем уровне воздействия изучаемого фактора. Такая структура характерна для дубрав, потерявших свою специфичность и являющихся ам-фиценозами, открытыми для проникновения других ценоморф (Бельгард, 1980). Известно, что антропогенное воздействие способствует уменьшению видового разнообразия за счет более широкого распространения антропо-толерантных видов (Фрей, Оя, 1982).

Третью группу составляют единичные растения, которые не переносят автотранспортных поллютантов и встречаются только в условиях контроля (фонового загрязнения среды): Myosotis sparsiflora, Angelica sylves-tris, Valeriana officinalis.

В четвертую группу вошли два вида, зарегистрированных только в условиях сильного загрязнения: Arctium lappa, A. minus на ППП 2. Скорее всего, причина состоит в антропогенном факторе - непреднамеренное занесение сорных видов.

Остальные виды встречаются только в условиях среднего (25 видов на ППП 1) или среднего и высокого (3 вида на ППП 1,2) уровня автотранспортного загрязнения.

Четкой зависимости структуры напочвенного покрова от уровня выбросов нет.

О реакции напочвенного покрова на автотранспортные выбросы свидетельствуют не только число видов, но и общее состояние травяного покрова, в частности, равномерность его распределения по поверхности почвы, общее проективное покрытие и био масса, отражающая биологическую продуктивность. Подобных данных в литературной информации нами не выявлено.

Развитие напочвенного покрова в придорожной дубраве не равномерно (рис. 2).

ППП 3

|

65 |

45 |

90 |

75 |

|

75 |

50 |

30 |

70 |

|

36 |

90 |

30 |

60 |

|

90 |

95 |

45 |

70 |

ППП 2

|

37 |

30 |

85 |

|

40 |

80 |

60 |

|

50 |

35 |

15 |

|

5 |

45 |

30 |

|

24 |

0 |

12 |

Направление движения автотранспорта на магистральном участке автотрассы «Москва-Воронеж»

ППП 1

60 4060

70 4030

85 6040

60 7080

70 4593

Рис. 2. Распределение напочвенного травяного покрова в придорожной дубраве, % покрытой площади на учетных площадках ППП (разбивка на квадраты 20 × 20 м).

Fig. 2. The herbage cover species’ distribution in the roadside oak forest, % of the covered area on the permanent study plot (with 20 × 20 m grid).

При достижении критического уровня загазованности (на ППП 2 при ПДК со > 100) проективное покрытие травостоя достоверно (t фo,O5 = 3.19) снижается на 42.5%. Биомасса трав убывает с увеличением объемов и токсичности выхлопных газов соответственно на 41 и 37% по сравнению с контролем. Достоверная разница (1 ф0,05 = 2.05, 2.39) по сырому и воздушно-сухому весу трав наблюдалась между ППП в зоне наибольшего количества токсикантов и фоновым уровнем загрязнения.

Показатели проективного покрытия эди-фикаторов напочвенного покрова дубрав -звездчатки ланцетолистной ( Stellaria holostea ) и осоки волосистой ( Carex pilosa ) достоверно ( t ф 0,05 = 2,86; 2,50) снижаются в самой токсичной зоне автотрассы, по сравнению с ППП 1 и 3 на 81 и 57% соответственно. Эти виды явно обладают биоиндика-ционными свойствами и могут применяться для выявления критического уровня автотранспортного загрязнения.

Заключение

В напочвенном покрове дубравы, находящейся под постоянным влиянием автотранспортных эмиссий наблюдаются изменения видового состава, плотности проективного покрытия и биомассы растений. Виды растений различаются по уровню устойчивости к автотранспортным эмиссиям, их распределение неравномерное. Между количеством и составом видов травянистых растений в напочвенном покрове, с одной стороны, и степенью загазованности воздушной среды, с другой, статистически значимая зависимость не выявлена, поскольку она определяется комплексом экологических факторов.

Негативные изменения состава видов, плотности напочвенного покрова и его биомассы отмечены при всех уровнях воздействия - фоновом, среднем и максимальном. Достоверное снижение показателей плотности проективного покрытия и массы травянистых растений регистрируются только при достижении критического уровня автотранспортных эмиссий.

Два вида-эдификатора напочвенного покрова дубравы - осока волосистая и звездчат- ка ланцетолистная обладают свойствами био- индикаторов автотранспортного загрязнения.

Список литературы Влияние выбросов автотранспорта на напочвенный покров дубравы

- Анучин Н.П. Лесная таксация. М.: Лесн. промсть, 1960. 53 с.

- Бельгард А.Л. К вопросу об экологическом анализе и структуре лесных фитоценозов в степи // Вопросы биологической диагностики лесных биоценозов Присамарья: Тр. компл. эксп. Днепропетровск: ДГУ, 1980. С. 12-43.

- Григорьевская А.Я., Стародубцева Е.А., Хлызова Н.Ю., Агафонов В.А. Адвентивная флора Воронежской области: исторический, биогеографический, экологический аспекты: Монография. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. 320 с.

- Камышев Н.С., Хмелев К.Ф. Растительный покров Воронежской области и его охрана. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1974. 184 с.

- Лакин Г.Ф. Биометpия: Учеб. пособие для биол. специальностей вузов. 3 изд., пеpеpаб. и доп. М.: Высшая школа, 1980. 293 с.

- Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части России. М., 2006. 600 с.

- Соловьев В.А., Алексеев А.С., Лепнинский Ю.И., Лайранд И.И. Влияние загрязнения атмосферы на лесные экосистемы. Лекции. Л.: ЛТА, 1984. 48 с.

- Уткин А.И. Изучение лесных биогеоценозов // Программа и методика биогеоценологических иследований. М.: Наука, 1974. С. 281-317.

- Фрей Т., Oя Т. Возможности экологического прогнозирования состояния окружающей среды // Проблемы современной экологии (экологические аспекты охраны окружающей среды в Эстонии): тезисы II республиканской экологической конференции. Тарту, 1982. С. 31-33.

- Шиpнина Л.В., Киpина М.В., Казаpцева С.Н. Состояние придорожных дубрав в Воронежской области // Лесоведение. 2002. № 6. С. 29-35.

- Ярошенко П.Д. Геоботаника. М.: Просвещение, 1969. 200 с.