Влияние загрязненного атмосферного воздуха на межклеточные взаимодействия в периферической крови у практически здоровых детей

Автор: Коричкина Любовь Никитична, Есипова Анна Валерьевна, Баженов Дмитрий Васильевич

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучено состояние ауторозеткообразования (АРО) в периферической крови под воздействием загрязненного приземного атмосферного воздуха крови у практически здоровых детей, обучающихся в школах расположенных на территориях с различным индексом загрязнения атмосферы (ИЗА) и в условиях их обычной жизни. Установлено, что загрязненный атмосферный воздух является фактором риска для здоровья школьников, при этом на неблагополучие в их организме указывает увеличение в периферической крови числа лейкоцитарных ауторозеток (АР) с их расширением по морфотипу и появление большого количества тромбоцитарных агрегатов (ТАГ) с лизисом.

Лейкоциты, ауторозетки, морфотип

Короткий адрес: https://sciup.org/143177122

IDR: 143177122

Текст научной статьи Влияние загрязненного атмосферного воздуха на межклеточные взаимодействия в периферической крови у практически здоровых детей

Известно, что приземный атмосферный воздух, содержит токсические вещества, и входящие в его состав выхлопные газы автомобильного транспорта (диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, формальдегид, бензин, керосин и др.) оказывают патогенное влияние на человека. При этом наиболее существенные нарушения возникают в организме детей. Известно, что на различные, чуждые организму вещества очень чутко и быстро реагирует система крови. С этих позиций особый интерес вызывает феномен эндогенного АРО в периферической крови. У здоровых лиц его интенсивность незначительная и резко увеличивается под воздействием различных эндогенных и экзогенных факторов [1, 2, 3], в частности, под влиянием заболеваний [3, 4, 5], лекарственных препаратов [1, 2], токсических веществ [6]. В связи с этим представляется актуальным исследование АРО в крови у практически здоровых школьников под воздействием загрязненного атмосферного воздуха.

Цель исследования – оценить состояние АРО в периферической крови у школьников, обучающихся в школах расположенных на территориях с различным индексом загрязнения атмосферы (ИЗА) и в условиях их обычной жизни.

Материал и методы исследования. Обследовано 613 школьников, обучающихся в школах, расположенных в районах с различной экологической обстановкой. Они были разделены на 2 группы. В первую вошли школьники (198 детей, мальчиков - 93, девочек - 105, возраст от 10 до 18 лет) I-II группы здоровья (Приказ № 621 МЗ РФ от 30.12.2003 г.) из школ, расположенных в районах относительного экологического благополучия с ИЗА равным 1,94-1,97 (в среднем 1,96). Вторую группу составили учащиеся I-II группы здоровья (415 детей, мальчиков - 203, девочек - 212, возраст от 10 до 18 лет), обучающиеся в условиях неблагоприятной экологической обстановки с ИЗА равным 7,59 - 5,97 (в среднем 6,78). Группу сравнения составил 31 здоровый ребенок дошкольного возраста (17 мальчиков, 14 девочек, возраст 6,6 года) без определения ИЗА места жительства. Основными загрязнителями атмосферного воздуха на пришкольных территориях были продукты выхлопа автомобильного транспорта (оксид угле-

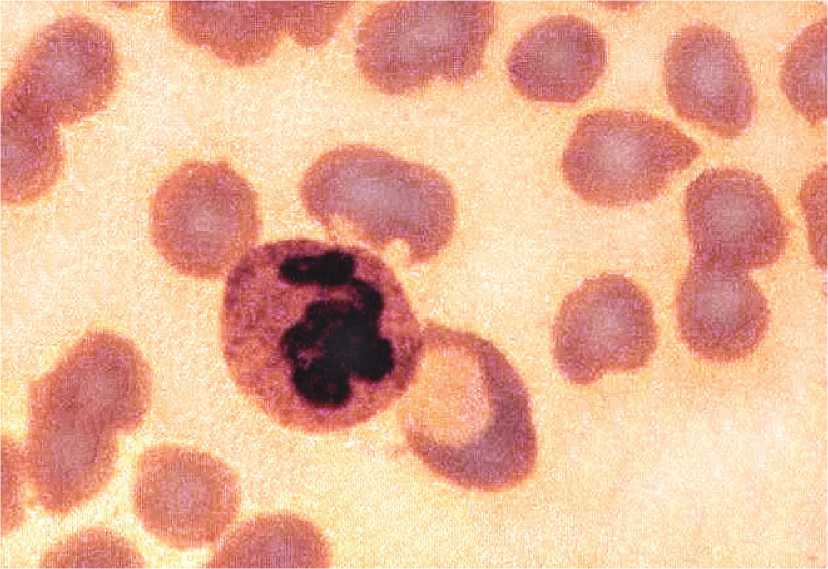

Рис. Ауторозетка , образованная нейтрофилом, с лизисом эритроцитов. Окраска по Романовскому – Гимзе. Ув. 100.

рода, диоксид азота, углеводороды, фенол, ксилол, хлористый водород, бенз(а)пирен, аммиак и формальдегид). Исследование атмосферного воздуха по загрязняющим веществам проводилось химической лабораторией ЗАО «НИТцентр» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЭК83 от 28.03.2008 г.), в соответствии с «Методикой определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов», утвержденной приказом Госкомэкологии России № 66 от 16 февраля 1999 г. [7] и включенной Минприроды России в «Перечень методик, используемых в 2010 г.». Определение химических веществ осуществлялось согласно «Руководству по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89 – М., 1991 г.). Для комплексной гигиенической оценки факторов среды обитания использовались методические рекомендации «Комплексное определение антропотехногенной нагрузки на водные объекты, почву, атмосферный воздух в районах селитебного освоения» (№ 01-19/17-17 от 26.02.1996 г), разработанные в Федеральном научном центре гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана. Рассчитывали единичные индексы загрязнения атмосферы (ИЗА) по отдельным веществам и определяли комплексный ИЗА равный сумме единичных индексов по всем веществам, по которым велось наблюдение [8]. Увеличение комплексного ИЗА указывало на неблагоприятную экологическую обстановку прилегающей к школе территории.

Обследование детей проводилось в рамках плановых диспансерных осмотров, согласно Приложению N 1 к «Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации N 1346н от 21 декабря 2012 г., совместно с врачами и педагогами детских учреждений на основе информированного добровольного согласия родителей или законных представителей детей. Специально следует отметить, что у обследованных антропометрические показатели и общее состояние на момент обследования не различались. Тема и порядок проведения научной работы был одобрен Этическим комитетом ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава РФ (2012 г.).

У всех детей забирали капиллярную кровь в стандартных условиях, в мазках крови (окраска по Романовскому-Гимзе) подсчитывали общее количество АР и АР с лизисом. Определяли общее количество лейкоцитов (Л, автоматический анализатор MEK-6400J/K фирмы Nihon Kohden, Япония), подсчитывали число АР (на 200 Л с перерасчетом на 100) и АР с лизисом эритроцитов (Э). За АР принимали клеточную ассоциацию, состоящую из Л и плотно прикрепленных к его поверхности трех и более Э (рис.). Подсчитывали агрегаты, образованные тромбоцитами с

Таблица.

Содержание общего числа лейкоцитов (х109/л), ауторозеток и ауторозеток с лизисом (х109, на 100 лейкоцитов и %) у школьников, обучающихся в школах расположенных на территориях с различным индексом загрязнения атмосферы и в группе сравнения (М±SD)

|

Показатель |

Группа сравнения (n=31) |

1-ая группа (n=198) |

2-ая группа (n=415) |

|

Индекс загрязнения атмосферы |

- |

1,96 |

6,98* |

|

Лейкоциты (абс.) |

6,3±1,58 |

7,68±0,67* |

7,8±0,75* |

|

Общее число ауторозеток (абс.) |

0,259±0,15 |

0,288±0,9 |

0,872±0,89# |

|

- на 100 Л |

2,57±2,2 |

3,7±1,7* |

11,4±6,7 *# |

|

Ауторозетки с лизисом (абс.) |

0,012±0,02 |

0,117±0,09* |

0,421±0,12*# |

|

- на 100 Л |

0,19±0,39 |

1,5±0,9* |

5,4±1,8*# |

|

- % от их общего числа |

8,0% |

40,5%* |

47,4%* |

Примечание: * - статистически значимое различие между группой сравнения, 1-й и 2-й группой, # - статистически значимое различие между 1-й и 2-й группой, Л – лейкоциты, абс. – абсолютное число.

прикрепленными к ним Э. Оценку мембраны Э проводили по классификации (1984), предложенной В.Н. O’Conner [9]. К пойкилоцитам относили Э с измененной формой. К обратимо деформированным Э относили эхиноциты и стоматоциты, к необратимо деформированным – сфероциты, кодоциты, дакриоциты, планоциты. Использовали бинокулярный микроскоп «Биолам Х5Z-H» (фирма «Ломо», Россия).

Статистическую обработку проводили с использованием пакета программы «StatSoft Statistica versio 6.0», «Biostat». Данные представлены в виде М (средней)±SD (стандартного отклонения). Нормальность распределения оценивали по критерию Шапиро – Уилка. В зависимости от нормальности распределения количественных показателей при их сравнении применяли t-критерий Стъюдента, критерий Вилкоксона.

Работа выполнена в порядке реализации государственного задания по разделу «Наука» на тему «Проблемы формирования здоровья детей подросткового возраста, как социально-репродуктивного резерва общества».

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты показали (табл.), что у здоровых детей дошкольного возраста общее число Л находилось в физиологических пределах, выявлялись единичные АР и АР с лизисом (8,0 % от общего числа АР). Доминировали АР, образованные нейтрофилами (НАР, 90,3 %), менее часто моноцитами (МАР, 3,5 %). Помимо лейкоцитарных АР в незначительном количестве отмечались ТАГ без лизиса Э (6,23 % от общего числа АР).

У школьников первой группы, обучающихся в школах с относительным экологическим благополучием пришкольной территории, по отношению к группе сравнения, выявлено увеличение общего числа Л в 1,22 раза (р=0,001), количества

АР в 1,1 раза (р=0,001), АР с лизисом в 9,75 раза (абс. р=0,001). При этом наблюдалось снижение процентного содержания НАР (73,0 %,) за счет повышения МАР (9,3 %), ТАГ (17,0 %) и появления АР (0,7 %,), образованных эозинофилами (ЭАР). Во всех ТАГ наблюдался лизис Э.

У школьников второй группы, обучающихся в школах, расположенных в районах с высоким ИЗА (6,98), по отношению к группе сравнения, отмечено увеличение общего числа Л в 1,23 раза (абс. р=0,001), количества АР в 3,37 раза (абс. р=0,001), АР с лизисом в 35 раз (абс. р=0,001). Наблюдалось уменьшение процентного содержания НАР (61,4%) за счет увеличения числа МАР (10,0 %), ТАГ (27,22 %), появления ЭАР (1,2 %) и АР, образованных базофилами (БАР; 0,18 %). Во всех ТАГ выявлен лизис Э.

По отношению к первой группе (ИЗА=1,96), у школьников второй группы общее число Л не различалось. При этом количество АР в периферической крови у них было больше в 3,0 раза (абс. р=0,001), АР с лизисом - в 3,6 раза (абс. р=0,001). Наблюдалась тенденция к снижению процентного содержания НАР (на 11, 6 %), увеличению ЭАР (на 0,5 %) и ТАГ (на 10,22 %), количества МАР (на 0,7 %). Впервые у этих школьников появились АР, образованные БАР (0,18 %).

У всех обследованных детей морфотип образованных АР зависел от характера розеткообразующей клетки, различали нейтрофильные, моноцитарные, эозинофильные АР. К розеткообразующим клеткам присоединялись измененные Э: стоматоциты, эхиноциты, шлемовидные клетки, дакриоциты, овалоциты и с другими формами. На рис. 1 видно, что к розеткообразующему нейтрофилу плотно прикреплен один эхиноцит и 2 пойкилоцита. В цитоплазме лейкоцита в местах плотного контакта с Э наблюдается большое количество гранул, а в местах уже проходящего лизиса выявляется разрушение мембраны Э и вакуолизация их цитоплазмы. Чаще лизис наблюдался в АР, образованных нейтрофилами. Розеткообразующие тромбоциты организовывали мелкие, средние и крупные агрегаты и осуществляли лизис прикрепленных Э. Вокруг образованных АР группировались трансформированные Э. Установлено, что размеры АР и тромбоцитарных агрегатов значительно превышают (в 3-5 раз) размеры единичных клеток крови.

Представленные результаты показали, что у здоровых детей дошкольного возраста в периферической крови выявляются единичные АР, регистрируются в основном нейтрофильные АР, реже МАР и незначительно ТАГ без лизиса Э. Интенсивность АРО у школьников существенно изменяется в зависимости от содержания техногенных загрязнителей в атмосферном воздухе на территории школ. Во всех случаях у них отмечалось статистически значимое повышение числа АР, наиболее выраженное у школьников 2-й группы. Отмечено, что морфотип лейкоцитарных АР зависел от вида розеткообразующей клетки. Преобладали НАР, реже отмечались МАР, еще реже ЭАР и только во второй группе наблюдались единичные БАР. Помимо перечисленных АР выявлялись ТАГ с лизисом, наиболее часто во второй группе. Установлено, что к розеткообразующим клеткам присоединяются морфологически измененные Э, это позволяет полагать, что пусковым моментом активации розеткообразующих клеток является наличие в гемоциркуляции большого количества модифицированных Э. Вероятно, присоединяя к себе токсичные вещества, они становятся ан-тигенно чужеродными [10], распознаются Л и тромбоцитами, присоединяются к их поверхности и удаляются из циркуляции. Установлено, что у здоровых школьников в периферической крови расширение лейкоцитарных АР по морфотипу, увеличение их общего числа, с лизисом и нарастание ТАГ отмечалось параллельно увеличению показателя ИЗА. Размеры образованных АР (рис. 1) превышали размеры единичных клеток крови. Предполагается, что нарастание количества первых затрудняет или блокирует микрокровоток и может быть одним из механизмов нарушения микроциркуляции [11]. Полученные данные позволяют считать, что усиление интенсивности эндогенного АРО в крови с повышением ИЗА отражает воздействие на организм школьников токсических веществ, содержащихся в приземном атмосферном воздухе, является чутким показателем изменения эндоэкологического состояния организма и может быть одним из ранних критериев, характеризующим здоровье школьников.

Таким образом, установлено, что загряз- ненный атмосферный воздух является фактором риска для здоровья школьников, при этом на неблагополучие в их организме указывает увеличение в периферической крови числа лейкоцитарных АР с их расширением по морфотипу и появление большого количества ТАГ с лизисом. Также повышение частоты АРО в крови можно рассматривать дополнительным биологическим маркером увеличения числа модифицированных эритроцитов в гемоциркуляции.

Список литературы Влияние загрязненного атмосферного воздуха на межклеточные взаимодействия в периферической крови у практически здоровых детей

- Коричкина Л.Н., Тофило Е.Л. Эндогенное ауторозеткообразование в периферической крови у молодых лиц // Экология человека - 2011. - № 9. - С. 31-35

- Коричкина Л.Н., Волков В.С. Изменения межклеточных соотношений в периферической крови у кардиологических больных под влиянием лекарственной терапии // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. - 2009.- № 1.- С. 69-72.

- Бельченко Д.И., Кривошеина Е.Л., Есипова А.В. Межклеточные взаимодействия в периферической крови детей с неотложной патологией // Клиническая физиология кровообращения. - 2005. - № 3. - С. 27 - 31.

- Кузник Б.И., Долина А.Б., Вишнякова Т.М. Лейкоцитарно-эритроцитарно-тромбоцитарные взаимоотношения у детей, страдающих инфекционным эндокардитом // Тромбоз, гемостаз и реология. - 2008. - № 3. - С. 31-38.

- Малежик Л.П., Карпова Н.И., Малежик М.С., Корешкова Г.Н. Феномен эндогенного ауторозеткообразования в крови при острой респираторно-вирусной инфекции у детей носителей полиморфизма генов То11-4 (Аsp299Gly) и То11-4 (Ser249Pro) рецепторов // Забайкальский медицинский вестник. - 2012. - №1. - С. 60-64.

- Волков В.С., Коричкина Л.Н. О феномене эндогенного ауторозеткообразования в крови и его роли в патогенезе токсической анемии // Медицина труда и промышленная экология. - 2006. - № 11. - С. 39-41.

- Приказ Госкомэкологии России № 66 от 16 февраля 1999 г. «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов».

- Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89.- М.: Изд-во Госкомгидромета. - 1991.- 693 с.

- O'Conner, B.H. A color Atlas and Instruction Manual of reripheral Blood cell. morphology. - Baltimore, USA. 1984. 428 s.

- Бельченко Д. И. Нелимфоидные клетки в поддержании антигенного гомеостаза системы крови // Гематология и трансфузиология. - 2011. - №3. - С.36-40.

- Коричкина Л.Н. Проблема эндогенного ауторозеткообразования в микроциркуляции у больных артериальной гипертонией // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. - СПб. - 2007. - № 1(21). - С. 78-80