Влияние занятий лыжным спортом на морфофункциональные и психофизиологические показатели здоровья юношей

Автор: Гиренко Лариса Александровна, Головин Михаил Сергеевич, Колмогоров Алексей Борисович, Айзман Роман Иделевич

Журнал: Science for Education Today @sciforedu

Рубрика: Биологические, химические, медицинские науки

Статья в выпуске: 1 (5), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты морфофункционального и психофизиологического обследования юношей 17−21 года, занимающихся лыжным спортом, и студентов НГПУ, занимающихся физической культурой в основной медицинской группе. Показано, что занятия лыжным спортом способствуют повышению показателей физического развития, функциональных резервов организма, гармонизации психического состояния и адаптированности в социуме.

Спортсмены, физическое развитие, функциональные резервы, адаптация, психофизиологические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/147137368

IDR: 147137368 | УДК: 612

Текст научной статьи Влияние занятий лыжным спортом на морфофункциональные и психофизиологические показатели здоровья юношей

Организация учебного процесса, основанная на его интенсификации и преобладании статических нагрузок, способствует искусственному сокращению объема двигательной активности учащихся и, как следствие, снижению естественной сопротивляемости организма, нарушению процессов развития. Очевидно, что сложившаяся ситуация со здоровьем населения, особенно молодежи, требует серьезных преобразований, поскольку именно подрастающее поколение определяет качество кадрового потенциала, будущее экономики страны, ее обороноспособность, здоровье будущих поколений россиян. Обращение к физической культуре и спорту предполагает формирование защитных механизмов, упреж- дающих дальнейшее развитие негативных тенденций в состоянии здоровья подрастающего поколения нашей страны и в профилактике преждевременного старения человека [3].

В связи с этим, целью исследования явилось изучение морфофункциональных и психофизиологических показателей здоровья юношей, занимающихся лыжным спортом и незанимающихся спортивной деятельностью.

Группа обследованных состояла из юношей, занимающихся спортом по направлению «лыжные гонки» (43 спортсмена), и студентов НГПУ, занимающихся физической культурой в основной медицинской группе в возрасте 1721 год (21 студент) – контрольная группа. Количество часов тренировочных занятий в неделю составляло: 18-24 часов у лыжников и

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

4 часа у студентов - неспортсменов. Группа лыжников состояла из юношей, имеющих I-й взрослый разряд (22 чел.) и спортсменов со званием КМС (кандидат в мастера спорта) -21 чел. Обследование проводилось в сентябре-октябре 2010 года.

Методы исследования

Обследование включало: 1) антропометрию - определение массы и длины тела, ОГК, кистевой и становой силы, индекс Кетле, определение толщины кожножировых складок методом калиперметрии (J. Parizkova, 1961, 1970) [6; 8]; 2) оценку соматотипа по методике Б. Х. Хит и Дж. Е. Л. Картер (1969) с учетом выраженности компонентов телосложения: экто- мезо и эндоморфии [7]; 3) определение функционального состояния и резервов кардиореспираторной системы по жизненной емкости легких (ЖЕЛ), жизненному индексу (ЖИ), максимальной скорости потока воздуха на вдохе и выдохе (МСПВ вд., выд), ЧСС, АД, двойному произведению (ХИП), индексу восстановления и физической работоспособности (ФР) с помощью степ-эргометрического тестирования (PWC 170 ). Для расчета относительной физической работоспособности (ФР/кг) использовали формулу, предложенную В. Л. Карпманом с соавт.(1988) [2; 4; 5; 6] . Максимальное потребление кислорода (МПК) определяли по номограмме Astrand P., Ryhming I. (1954). При расчете МПК учитывали пол и масса тела испытуемого, фактическое потребление кислорода, ЧСС в конце нагрузки [2; 6].

Диагностика психофизиологического состояния обследуемых подростков проводилась с помощью компьютерной программы Айзмана Р.И. и др. «Методика комплексной оценки здоровья спортсменов» (2009) [1]. Программа включала оценку уровня социально-психологической адаптации

(по А.К. Осницкому), стрессоустойчивости, конфликтность во взаимоотношениях (по Томасу), состояние агрессии (по Басса – Дарки), темперамент (по Айзенку), оценку сенсомоторных реакций (время простой и сложной зрительно-моторной реакции, реакцию на движущийся объект), определение профиля моторной функциональной асимметрии мозга (по рукости), самооценку психических состояний (по Айзенку), определение ситуативной и личностной тревожности (по Ч.Д. Спилбергу, Ю.Л.Ханину), уровня внимания и объёма кратковременной памяти [1].

Результаты исследования

Антропометрическое исследование лыжников и незанимающихся спортом юношей выявило, что спортсмены обладают более габаритными размерами тела. Так, физическое развитие лыжников характеризовалось большими значениями длины тела, чем неспортсменов, соответственно, 180,2±1,5 и 174,8± 1см. Так же занимающиеся в СДЮШОР превосходили юношей из группы контроля по показателю массы тела, соответственно 69,0±1,1 и 63,0±1,1 кг и ОГК (93,1±0,8 и 89,2±1,5 см, соответственно). Более плотным телосложением обладали спортсмены, так как у них Индекс Кетле больше, чем у неспортсменов, соответственно 21,6±0,3 и 20,8±0,4 кг/м2.

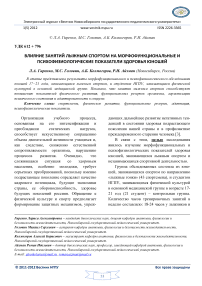

При изучении мышечной силы обследованных юношей оказалось, что более высокие показатели относительной кистевой динамометрии выявлены у лыжников, по сравнению с их сверстниками неспортсменами, соответственно 0,72±0,01 и 0,64±0,03 кг/кг. Показатели становой силы у лыжников также более выражены, чем у неспортсменов, соответственно 2,1±0,03 и 1,8±0,05 кг/кг (Рис.1а,б).

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

Рис. 1(а, б). Показатели мышечной силы занимающихся спортом юношей и неспортсменов

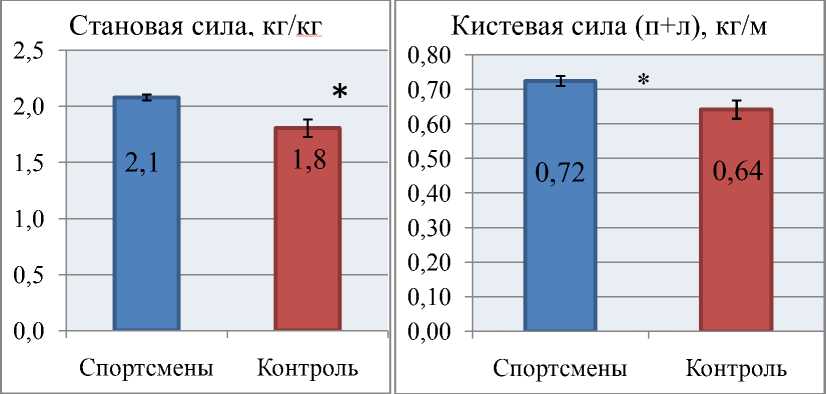

Более высокое % содержание резервного жира имели ребята группы контроля, чем лыжники-гонщики, соответственно, 15,9±1,2% и 12,5±0,5%, тогда как по активной массе тела спортсмены превосходили неспортсменов, соответственно, 60,9±1,2 и 53,7±0,9 кг (Рис.2 а,б).

Спортсмены Контроль

Рис.2(а, б). Компонентный состав тела юношей.

Примечание: «*» - достоверные различия между группами обследованных юношей.

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

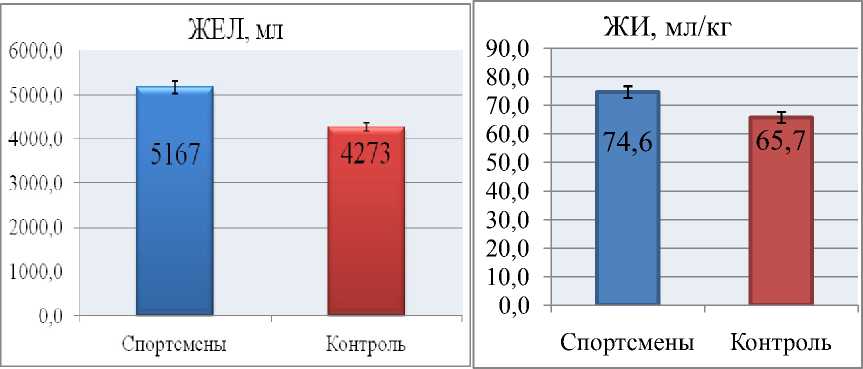

Показатели абсолютной и относительной жизненной емкости легких у лыжников имели более высокие значения, чем у незанимающихся спортом юношей. Так лыжники имели жизненный индекс 74,6±2,0, тогда как неспортсмены - 65,7±1,9 мл/кг Рис.4 (а,б).

Рис.4 (а, б). Возможности дыхательной системы лыжников и незанимающихся спортом юношей.

Примечание: «*» - достоверные различия между группами обследованных юношей.

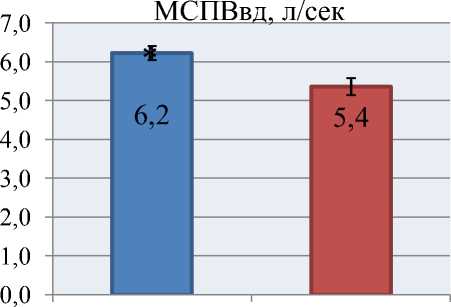

При изучении силы дыхательных мышц выявлено, что у лыжников значения максимальной скорости потока воздуха на вдохе выше, чем у неспортсменов, соответственно, 6,2±0,2 и 5,4±0,2 л/сек (Рис 5.).

Спортсмены Контроль

Рис.5. Сила дыхательных мышц обследованных юношей.

Примечание: «*» - достоверные различия между группами обследованных юношей.

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

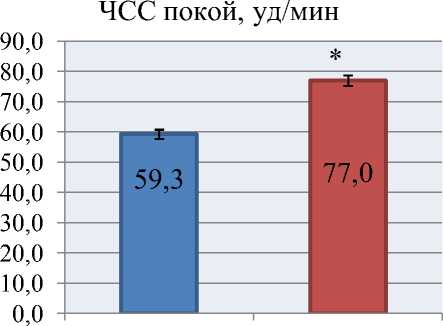

Изучение показателей сердечнососудистой системы в условиях относительного покоя и при стандартной стэпэргометрической нагрузке мощностью 10 кГм/мин*кг показало, что юноши из группы контроля отличались более высокими значениями артериального давления и пульса в покое по сравнению с лыжниками -77±1,7 и 59,3±1,5 уд/мин, соответственно (Рис.6).

Спортсмены Контроль

Рис.6. Показатели пульса у юношей в условиях относительного покоя и при стандартной степэргометрической нагрузке.

Примечание: «*» - достоверные различия между группами обследованных юношей.

Также у лыжников выявлены более низкие значения АД и ЧСС при дозированной степ-эргометрической нагрузке, чем у неспортсменов, 150,7±1,6 и 168,4±2,4 уд/мин. Это свидетельствует о более экономичном и рациональном расходовании резервов миокарда, что и отразилось в более высоких значениях индекса восстановления у лыжников, соответственно 25,7±0,7 и 17,6±0,6 ед. С возрастом и по мере тренированности ИВ увеличивался и составлял у хорошо подготовленных спортсменов 22-26 ед. и более. Эти данные свидетельствуют о том, что занимающиеся спортом юноши относятся к хорошо подготовленным спортсменам.

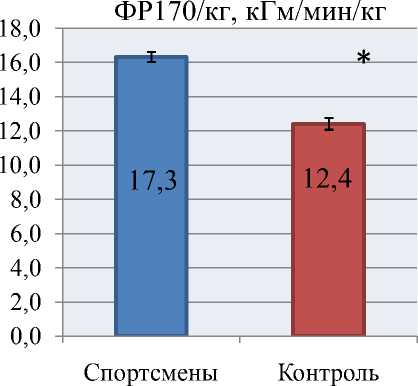

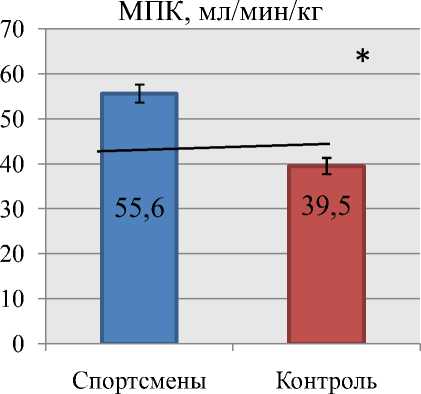

Относительная физическая работоспособность лыжников оказалась выше, чем у неспортсменов, соответственно, 17,3±0,3 и 12,4±0,3 кГм/мин/кг. Параллельно этому относительные значения максимального потребления кислорода (МПК), которые являются важным показателем физической работоспособности, были достоверно больше у лыжников, чем у неспортсменов (55,6±1,3 и 39,5±1,3 мл/мин/кг) (Рис.7 а, б).

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

Рис.7. (а, б). Физическая работоспособность и максимальное потребление кислорода.

Примечание: «*» - достоверные различия между группами обследованных юношей.

Таким образом, лыжники по всем показателям физического здоровья имели более высокий уровень, чем их сверстники неспортсмены.

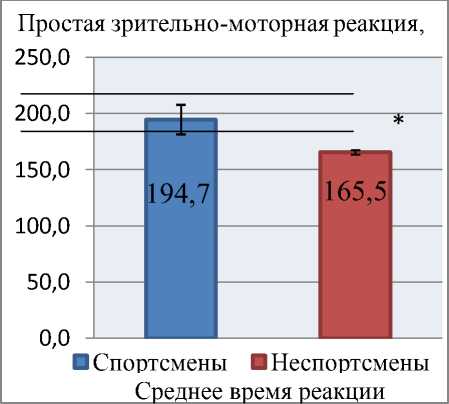

При оценке психофизиологического состояния оказалось, что уровень умственной работоспособности, коэффициент подвижности нервных процессов и их продуктивность в обеих группах была практически одинаковой. Однако время простой зрительно-моторной реакции у лыжников был выше (194±13,1 и 165±1,8 мсек), и качество лучше – они допускали меньше ошибок, чем незанимающиеся спортом юноши (0,6±0,2 и 1±0,2, соответственно) (Рис. 8).

Рис.8. Простая зрительно-моторная реакция юношей

Примечания: «________» - линия верхней и нижней границ нормы,

«*» - достоверные различия между спортсменами и неспортсменами.

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

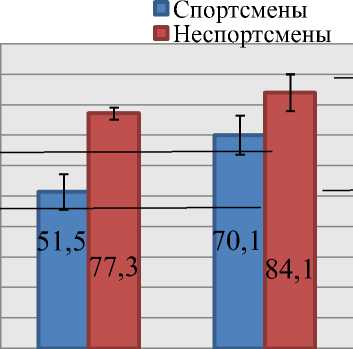

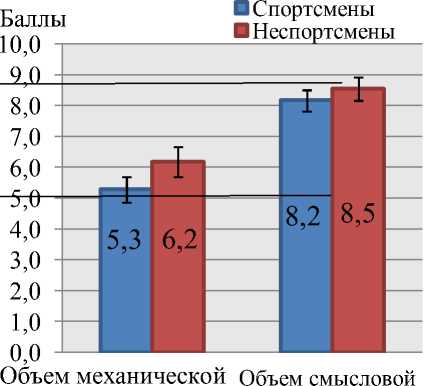

Объем механической и смысловой видов памяти оказался меньше у лыжников по сравнению с незанимающимися спортом сверстниками. Вместе с тем, спортсмены затрачивали меньше времени на выполнение механич еского (51,5±5,8 и 77,3±2,0 сек.) и

Сек 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Время выполнения Время выполнения

смыслового задания (70,1±6,4 и 84,1±6,0 сек.), чем группа контроля. При этом уложиться в границы нормативных значений смогли только лыжники при оценке механической памяти (Рис. 9 а, б).

Рис.9 (а, б). Объем памяти у лыжников и незанимающихся спортом юношей. Примечания: «________» - линия верхней и нижней границ нормы,

«*» - достоверные различия между спортсменами и неспортсменами.

Значения реактивной и личностной тревожности (33,0±1,9 и 39,1±1,1 баллов) у спортсменов ниже, чем у незанимающихся спортом, и показатели стрессоустойчивости у лыжников оказались в пределах нормы.

Социально – психологическая адаптированность (по А.К. Осницкому) у обследованных в группе неспортсменов характеризовалась более высокими показателями адаптации (69,1%), самопринятия (79%), принятия других (67,8%), эмоциональной комфортности (74,8%), интернальности (74%) и стремления доминировать (68,6%) по сравнению с лыжниками (66; 77,8; 65,8; 66,3; 70; 57,9%, соответственно).

Диагностика стратегий поведения в конфликтном взаимодействии выявила, что спортсмены уступают незанимающимся спортом юношам в показателях сотрудничества, соперничества, избегания и приспособления, однако превосходят их в желании найти компромисс. Все показатели обеих обследованных групп были в пределах возрастно-половых норм.

Мотивация к успеху оказалась выше у лыжников, чем у их незанимающихся спортом сверстников (20,8±0,4 и 18,9±0,4 баллов) и превышала нормативные значения (от 11 до 16 баллов).

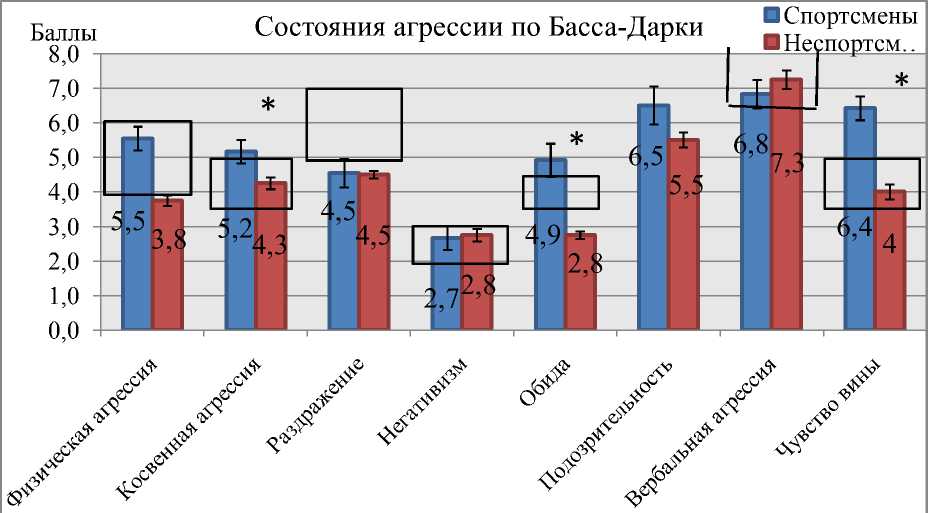

Показатели физической и косвенной агрессии, обиды, подозрительности и чувства вины у спортсменов оказались более выражены. Группа контроля, в свою очередь, имела более высокие показатели вербальной агрессии (6,8±0,4 и 7,3±0,2) и раздражительности (Рис. 10).

Все права защищены

ISSN 2226-3365

1(5) 2012

Рис. 10. Состояние агрессии по Басса-Дарки у обследованных юношей.

Примечания: «________» - линия верхней и нижней границ нормы,

«*» - достоверные различия между спортсменами и неспортсменами.

При изучении отношения к ЗОЖ у спортсменов получены более высокие баллы по эмоциональной (45,9±5,8 и 13,3±2,1 баллов) и практической (75,5±3,8 и 15±0,6 баллов) шкалам здоровья.

Заключение

Таким образом, обследованные спортсмены по тотальным размерам тела (ДТ, МТ, ОГК, ИК) превосходили незанимающихся спортом юношей и обладали более выраженными значениями кистевой и становой силы. Телосложение спортсменов характеризовалось более высокими показателями АМТ, тогда как незанимающиеся спортом отличались большим содержанием резервного жира. Показатели системы внешнего дыхания (ЖЕЛ, ЖИ) и показатели МСПВвд, характеризующие силу дыхательных мышц, имели более высокие значения у лыжников. У лыжников в состоянии относительного покоя и при нагрузке наблюдалась экономизация деятельности миокарда и эффективность процесса адаптации к физической нагрузке (ЧСС, ХР, ИВ, ФР, МПК).

По показателям подвижности нервных процессов, концентрации внимания, баланса возбудительных и тормозных процессов спортсмены опережали неспортсменов. Спортсмены оказались также больше мотивированы на успех, у них ярче выражена физическая агрессия, что важно для победы, тогда как незанимающиеся спортом юноши -более стрессоустойчивы, но с выраженной вербальной агрессией и негативизмом, что может проявиться в конфликтных взаимодействиях. Большая склонность к компромиссу у спортсменов, вероятно, является результатом взаимоотношений в команде и формирования групповых целей. Юноши, занимающиеся спортом, естественно, проявили больший интерес в практической

Все права защищены

1(5) 2012

ISSN 2226-3365

реализации здорового образа жизни и его только в улучшении физического, но и эмоциональном восприятии. Таким образом, психического здоровья. занятия лыжным спортом проявляются не

Список литературы Влияние занятий лыжным спортом на морфофункциональные и психофизиологические показатели здоровья юношей

- Айзман Р.И., Айзман Н.И., Лебедев А.В., Рубанович В.Б. Методика комплексной оценки здоровья учащихся общеобразовательной школы. -Новосибирск. -2008. -124 с.

- Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Медицина, 1990. -192с.

- Дубровский В.И. Спортивная медицина: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. -2-е изд., доп. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 2002. -512 с.

- Ендропов О.В. Аэробная производительность подростков как фактор функциональных систем в онтогенезе//Интеграция функциональных систем в онтогенезе: межвуз. сб. научных трудов. -Новосибирск, 1990. -С. 105-112.

- Научные чтения «Спортивная медицина и исследования адаптации к физическим нагрузкам», посвященные 80-летию со дня рождения профессора В. Л. Карпмана, 27 апреля 2005 г. -282с.

- Рубанович В.Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой: учебное пособие. -2-е изд., доп и переработ. -Новосибирск. -2003. -262с.

- Хит Б.Х., Картер Дж.Е.Л. Современные методы соматотипирования. Модернизированный метод определения соматотипов//Вопросы антропологии. -М., 1962. -Вып. 9

- Parizkova J. Body composition and build as a critition of phisical fitness during growth and development//Phisical fitness and its Laboratory Assessment, Universitat Carolina Pragensis, 1970. -P. 66.