Влияние жизнедеятельности бобров (Castor fiber L.) на физико-химические свойства почвы и воды

Автор: Пилипко Елена николаевнА.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (137), 2013 года.

Бесплатный доступ

Отмечена роль средообразующей деятельности бобра речного на биогеоценоз посредством особенности жизнедеятельности данного вида грызуна: строительство плотин и жилища. Рассмотрено влияние бобра на некоторые физико-химические показатели почв и параметры воды в Устюженском районе Вологодской области. Для достижения данной цели был изучен количественный и возрастной состав бобрового поселения, проанализировано влияние бобров на среду обитания, в частности на некоторые параметры физико-химических показателей почвы. Дана оценка влияния бобров на водную среду обитания. Были использованы стандартные методики маршрутного обследования, визуального исследования и анализ в лабораторных условиях проб почвы и воды. В результате исследований было выявлено, что деятельность бобровой семьи способствует существенному повышению органического вещества почвы и комплекса NPK. На показатели воды жизнедеятельность бобра практически не оказывает значительного влияния. Повышение органической части почвы способствует возобновлению фитоценоза на оставленной после переселения бобров территории. Таким образом, измененная бобровой семьей среда обитания имеет способность и возможность к восстановлению.

Средопреобразующее влияние, физико-химические свойства почвы, параметры воды

Короткий адрес: https://sciup.org/14750558

IDR: 14750558 | УДК: 574.2

Текст научной статьи Влияние жизнедеятельности бобров (Castor fiber L.) на физико-химические свойства почвы и воды

Речной бобр ( Castor fiber L., 1758) – представитель зооценоза, влияющий на весь пойменноболотный комплекс своего местообитания. Появление и последующая жизнедеятельность бобров в водоеме влечет за собой существенные изменения всего прибрежного биогеоценоза. Прежде всего меняются растительность, характер берегов, рельеф, плодородие почв и даже ландшафты [1], [2], [8].

Влияние бобра на биогеоценозы сопряжено с его строительной деятельностью. Строительство плотин бобрами и образование бобровых запруд существенно меняют растительность пойм. Наиболее быстрым изменениям подвержена травянистая растительность. В результате запруживания водоема бобрами происходит подъем уровня воды, что вызывает переувлажнение прилегающих территорий. По истечении некоторого времени переувлажнение вызывает постепенную гибель фитоценоза. Подъем уровня грунтовых вод отрицательно влияет на корневую систему деревьев. Погибшие деревья падают в русло, создавая завалы. Ветровальные процессы приводят к угнетению наземного растительного покрова под упавшими стволами и к разрушению почвы в местах выворотов.

После ухода бобров на освободившейся от подтопления территории формируется совершенно новый тип фитоценоза [4].

Строительство бобрами плотин воздействует не только на сукцессионный ход прибрежной растительности, оно также меняет физикохимические показатели воды и почвы.

Жизнедеятельность бобров – мощный фактор почвообразования. В значительных масштабах наблюдается изменение почв, связанное с увеличением их гидроморфности.

Таким образом, жизнедеятельность бобров является своего рода движущей силой сукцессионных преобразований.

Целью исследований является оценка изменений физико-химических свойств почвы и воды под влиянием жизнедеятельности бобра речного. Для решения поставленной цели предусматривалось выполнение следующих задач : 1) изучение количественного и возрастного состава бобрового поселения; 2) анализ влияния бобров на физико-химические показатели почв; 3) оценка влияния бобров на водные показатели.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Выявление бобрового поселения и его осмотр проводились осенью путем маршрутного обследования всего ручья Безымянный. Производились визуальное наблюдение за деятельностью бобра, определение численности и масштабов средопреобразующей деятельности животного. Маршрут прокладывался в соответствии с картографическими материалами и сообщениями местных охотоведов Устюженского района Во- логодской области. Для определения количественного состава бобровой семьи использованы принципы методики, разработанной А. В. Федюшиным (1935) [9], Л. С. Лавровым (1952) [5] и дополненной Ю. В. Дьяковым (1975) [3].

Определялись границы затопленной территории, площадь кормовой базы и общая площадь поселения с помощью 50-метровой мерной ленты.

С целью выяснения особенностей изменений химических свойств почв, вызванных строительной деятельностью бобров в Устюженском районе, был произведен отбор почвенным буром (на глубину пахотного слоя 0–20 см) двух вариантов почвенных проб: первый вариант – два вида почвенных проб на территории, где была зафиксирована активная деятельность бобровой семьи, – на расстоянии не более 1 м от уреза воды (опыт), второй вариант – за пределами кормовой базы поселения, то есть на расстоянии 60 м от воды (контроль). Пробы отбирались согласно ГОСТ 28168-89 в 4-кратной повторности. Почвенные лабораторные анализы были произведены в Федеральном государственном учреждении государственного центра агрохимической службы «Вологодский» в аккредитованной испытательной лаборатории.

Содержание органического вещества определялось по И. В. Тюрину (ГОСТ 26213-91), рH солевой вытяжки – по методу ЦИНАО (ГОСТ 26483–85).

Для выявления влияния бобра на акватори-альную часть среды обитания брались две разовые пробы воды 3 раза за год во все сезоны, кроме зимы, по методике ПНД Ф 12.15.1-08 [6]. Проба № 1 (контроль) отобрана выше расположения бобрового поселения, то есть там, где деятельность бобров не обнаружена, проба № 2 (опыт) – вниз по течению, недалеко от хатки. Пробы воды были переданы на микробиологический анализ (БПК5) в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (г. Череповец), на остальные рассматриваемые физико-химические показатели воды (NO3; NO2; NH4; PO4; Fe) – в аккредитованный испытательный лабораторный центр, в обособленное подразделение (г. Устюжна).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Нами проведены исследования влияния на местообитание одной бобровой семьи на ручье Безымянный Устюженского района. По результатам измерений резцов было определено, что в поселении обитает 4 особи – две взрослые и две молодые.

Хатка находится на расстоянии 1 м от берега, размеры 7 х 7 м, высота над уровнем воды (до вершины хатки) 3 м. Надводная часть хатки состоит из обломков ветвей, наваленных вразнобой деревьев, на хатке видны следы вылазов бобров, примятая трава, свежий ил. Площадь затопления составляет 2,46 га (обследовано на лодке). В 15 м от хатки нами была обнаружена небольшая плотина, она перегораживала ручей Безымянный ниже по течению. Плотина состояла из ветвей, обрезков сучьев, листьев, травы, перемешанных с грязью и илом.

По мнению некоторых исследователей, сукцессионные изменения растительности, вызванные строительной деятельностью бобров, имеют следующие этапы:

-

• стадия действующих поселений, идет элиминация древесно-кустарниковой и формирование водно-болотной растительности;

-

• луговая стадия либо стадия сообществ болотного типа, образующихся на месте оставленных животными поселений;

-

• лесная стадия – возобновление древеснокустарниковой растительности на месте оставленных бобрами поселений [8].

На первом этапе сукцессионных изменений, кроме появления водно-болотной растительности, представленной по большей части кубышкой желтой, таволгой, гравилатом, камышом и хвощами, происходит отмирание леса. Это постоянный процесс, поскольку различные виды растений обладают разной устойчивостью к переувлажнению.

ВЛИЯНИЕ СРЕДООБРАЗУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОБРА НА ПОЧВУ

Почвообразовательной деятельности бобров посвящено немало работ. Это прежде всего исследования, связанные с изучением роющей деятельности зверей, которая, с одной стороны, способствует формированию микро- и нанорельефа, меняет температурный и водный режим, выполняет дренажную функцию в прибрежной зоне, влияет на направление почвообразовательных процессов [4].

Гибель хвойных пород, вызванная переувлажнением, отмечается через 2–3, а лиственных – через 3–4 года (рис. 1).

Рис. 1. Постепенное отмирание прибрежного древостоя вследствие затопления территории – местообитания бобра

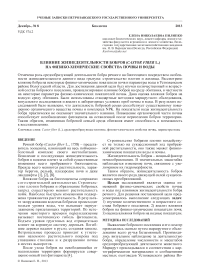

Рис. 2. Агрохимические и физико-химические показатели почвы (контроль – нет деятельности бобров, опыт – 1 м от уреза воды в месте поселения): рН – кислотность солев.

солевой вытяжки, ед. рН; рН(Н О) – кислотность водной вытяжки, ед. рН; органиче2 ское вещество – %

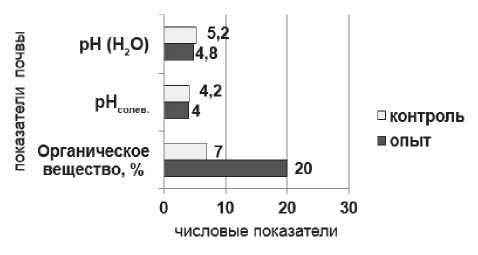

Рис. 3. Содержание минеральных элементов в почве:

NH4 – аммиачный азот, мг/100 г абсолютно сухой почвы;

Р2О5 – оксид фосфора, мг/100 г абсолютно сухой почвы;

К2О – оксид калия, мг/100 г абсолютно сухой почвы

Другая часть работ посвящена влиянию подтопления на почвы, в результате чего наблюдаются усиление процессов оглеения и тор-фонакопления, увеличение гумуса, изменение физико-химических свойств почвы и т. д. [8].

На основании проведенных анализов было выявлено местообитание бобров (опыт), характеризующееся более кислыми почвами, чем в местах их отсутствия (контроль) (рис. 2).

На территории, освободившейся от подтопления (опыт), происходит резкое, почти трехкратное увеличение содержания органических веществ в почве (20 % к 7 %) (рис. 2).

Средние данные по содержанию минеральных элементов в почве представлены на рис. 3.

Было зафиксировано (см. рис. 3) заметное увеличение содержания в почве основных элементов питания растений – фосфора на 16 %, калия на 8 %, что не противоречит данным некоторых исследователей Северо-Западного региона (П. И. Данилов, В. Я. Каньшиев, Ф. В. Федоров). Данные авторы отмечают повышение кислотности почвы – практически 10-кратное увеличение содержания органического вещества, а также повышение содержания нитратного азота, фосфора и калия. П. И. Данилов (1970) и Ф. В. Фе- доров (2000) связывают факт повышения минеральных элементов с накоплением ила и других отложений в период существования бобров на данной территории.

Концентрация аммиачного азота выше в почвах на территории, где нет бобров, однако содержание в почве доступного для растений свободного азота, по всей видимости, сократилось.

ВЛИЯНИЕ БОБРА НА ВОДУ

В 2011 году были проведены исследования пробы воды, взятой выше территории проживания бобровой семьи (контроль) и ниже по течению, возле местообитания семьи (опыт). Для изучения динамики качества воды пробы отбирались 3 раза в год – весной, летом и осенью. Нами представлены результаты проб воды, отобранной осенью, то есть в период наибольшей активности животных и учетных работ. В результате было проанализировано несколько физико-химических свойств воды. Показатели физических свойств и минерализации воды представлены на рис. 4.

числовые показатели

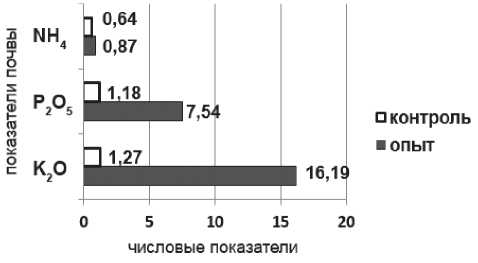

Рис. 4. Физические свойства и минерализация воды (контроль – 50 м выше по течению, опыт – 200 м ниже (после хатки)): t – температура, ° C; О2 – кислород; рН – кислотность; взвешенные вещества, мг/дм³; минерализация (Cl – хлориды, мг/дм³; SO4– сульфаты, мг/дм³)

В начале октября 2011 года произошли изменения качества воды, а именно: кислород в бобровом поселении снизился на 70 %, что, возможно, связано с перегниванием древесных материалов, доставленных в воду бобром.

Жизнедеятельность бобров оказывает влияние и на взвешенные вещества, что, очевидно, связано с взмучиванием ила со дна в толщу воды. Увеличение содержания взвешенных частиц составило более 100 %.

Показатели минерализации воды увеличились: хлориды – на 2 мг/дм³, а сульфаты – на 16,4 мг/дм³, но существенных изменений на качество воды не оказали. Мы предположили, что содержание взвешенных веществ увеличилось из-за активной подготовки бобровой семьи к зиме.

Показатели температуры и кислотности практически остались без изменений.

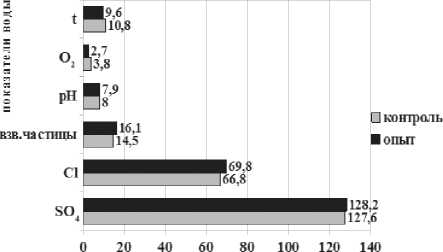

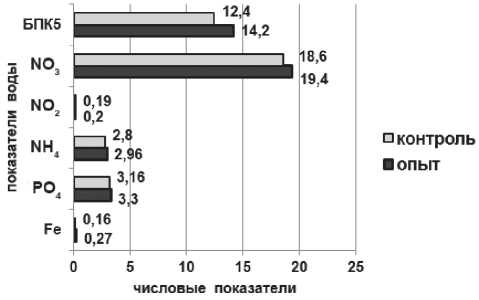

Рис. 5. Химические свойства воды (контроль – 50 м выше по течению, опыт – 200 м ниже (после хатки)):

БПК5 – количество кислорода в мг, израсходованное микроорганизмами на окисление жиров, белков, лактозы на 1 л воды, мг/дм³; NO3 – нитраты, мг/дм³; NO2– оксид азота, мг/дм³; NH4 – аммиачный азот, мг/дм³; PO4– оксид фосфора, мг/дм³; Fe – железо, мг/дм³

Существенная динамика выявлена в основном в химических показателях воды (рис. 5). Так, БПК5 (количество кислорода в 1 мг, израсходованное микроорганизмами на окисление жиров, белков, лактозы на 1 л воды) повышается почти на 2 мг/дм³. Это связано с появлением ряски и другой болотной растительности в застойных местах затопления. Содержание нитритов, нитратов, фосфатов, железа и аммиачного азота изменяется в сторону увеличения под влиянием бобра несущественно.

Таким образом, строительная деятельность бобра определяет различные виды разнообразия прибрежных биогеоценозов – флористическое, фаунистическое и эколого-топологическое. На месте прибрежного лесного фитоценоза формируются болотные сообщества, представляющие собой мозаичную структуру с разными типами растительности и характерами водно-минерального питания, химическими и физическими параметрами среды. Все это ведет к изменению в составе почвенной и наземной мезофауны [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бобр является видом-эдификатором, то есть видом, обладающим сильно выраженной средообразующей способностью [1], [8].

Преобразования посредством грызущей и строительной деятельности бобра претерпевают не только растительные сообщества, но и другие компоненты биогеоценоза – почва и водная среда. Было выявлено, что в результате жизнедеятельности бобров происходит обогащение почвы органическим веществом и комплексом NPK. Аналогичные результаты исследования были описаны в [1], [8]. Увеличение содержания данных почвенных показателей способствует повышению плодородия почв и созданию необходимых условий для восстановления прибрежного фитоценоза.

Изменения водной среды носят периодический характер и связаны исключительно с особенностью жизнедеятельности бобра как биологического организма. Так, например, выявлены снижение кислорода и увеличение содержания взвешенных частиц. Изменение других водных параметров незначительно и носит сезонный характер – появление водной растительности, повышение температуры при прогревании воды и т. д. Таким образом, бобры, заселяющие акваторию водоема и прибрежные территории, в течение некоторого периода (в среднем за 6 лет), благодаря грызущей деятельности и затоплению территории, активно способствуют превращению лесного биоценоза в болотный. Но после ухода со своего местообитания и снижения уровня воды физико-химические и агробиологические свойства почвы значительно улучшаются, что способствует постепенному восстановлению прибрежного фитоценоза. Сроки восстановления указать трудно, так как это зависит от многих факторов – климатических, микрорельефа и условий местопроизрастания разных пород и видов древесно-кустарниковых и травянистых растений.

Список литературы Влияние жизнедеятельности бобров (Castor fiber L.) на физико-химические свойства почвы и воды

- Данилов П. И. Роль речного бобра в биоценозах//Средообразующая деятельность животных. М., 1970. С. 82-83.

- Дежкин В. В., Дьяков Ю. В., Сафонов В. Г. Бобр. М., 1986. 255 с.

- Дьяков Ю. В. Методы и техника количественного учета речных бобров//Тр. Воронежского гос. заповедника. Воронеж, 1975. Т. 1. Вып. XXI. С. 160-175.

- Завьялов Н. А., Бобров А. А. Влияние жизнедеятельности бобра на организацию и динамику фитоценозов Дарвинского заповедника//Проблемы сохранения и оценки состояния природных комплексов и объектов: Материалы научно-практ. конф., посвящ. 70-летию Воронежского государственного биосферного заповедника. Воронеж, 1997. С. 159-160.

- Лавров Л. С. Количественный учет речных бобров методом выявления мощности поселения//Методы учета численности и географического распространения наземных позвоночных. М., 1952. С. 147-155.

- ПНД Ф 12.15.1-08. Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод. М.: ФГУ «ФЦАО», 2008. 34 с.

- Синицын М. Г., Русанов А. В. Воздействие речного бобра на фитоценозы и почвы долин малых рек Ветлужско-Унженского полесья//Бюл. МОИП. 1989. Вып. 5. 215 с.

- Фёдоров Ф. В. Оценка экологических последствий жизнедеятельности бобров в прибрежных биоценозах средней тайги//Сохранение биоразнообразия и рациональное использование биологических ресурсов: Первая науч. молодежная школа и конф. Москва. 27-30 сентября 2000 г. М., 2000. С. 101.

- Федюшин А. В. Речной бобр. М., 1935. 356 с.