Внедрение инновационных протоколов инвазивных процедур с использованием ультразвукового контроля, как фактора обеспечения безопасности пациента в реанимационно-анестезиологической практике

Автор: Диомидова Валентина Николаевна, Конькова Мария Владимировна

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.8, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены и систематизированы главные особенности ультразвуковой навигации на различных этапах проведения инвазивных вмешательств на основании анализа результатов 212 процедур.

Минимально инвазивные манипуляции, ультразвуковая навигация, протоколы выполнения

Короткий адрес: https://sciup.org/140188255

IDR: 140188255 | УДК: 616-089.5+616-036.882-08:534.004.5:681.3

Текст научной статьи Внедрение инновационных протоколов инвазивных процедур с использованием ультразвукового контроля, как фактора обеспечения безопасности пациента в реанимационно-анестезиологической практике

Минимально инвазивные хирургические технологии с использованием ультразвукового контроля в режиме реального времени на сегодняшний день стали методом выбора в лечении целого ряда заболеваний различных органов и систем [1, 4]. Актуальность рассматриваемой проблемы характеризуется неуклонным ростом заболеваемости населения и расширением показаний для использования минимально инвазивных технологий лечения, что обусловлено стремлением повысить эффективность лечения пациентов и сократить число возможных осложнений [2, 5]. С большим успехом указанные методики применяются в хирургии, урологии, анестезиологии и реаниматологии, маммологии и ряде других отраслей здравоохранения [3, 6, 7]. Современное здравоохранение идет по пути создания унифицированных стандартов оказания медицинской помощи населению, порядка оказания медицинских услуг и проведения манипуляций. В рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы на базе ФГБОУ ВПО «Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова» реализуется проект «Разработка и внедрение инновационных протоколов выполнения инвазивных манипуляций с использованием ультразвукового контроля в режиме реального времени».

Целью данного проекта была оценка эффективности внедрения в клиническую практику отделений анестезиологии и реанимации инновационных протоколов выполнения инвазивных вмешательств с использованием ультразвукового контроля в режиме реального времени. В ходе исследования нами был создан комплект протоколов проведения МИМ в реанимационно-анестезиологической практике с использованием метода ультразвуковой навигации в режиме реального времени, эффективность и результативность которых представлена в данном сообщении.

Материал и методы исследования

Материал для проведения исследования, разработки протоколов и оценки эффективности их применения собран в результате клинико-эпидемиологического исследования и ретроспективного анализа медицинских карт пациентов реанимационно-анестезиологического отделения БУ «Городская клиническая больница № 1» МЗ и СР ЧР (г. Чебоксары) в 2011–2012 годах.

В основу работы положены результаты исследования 212 пациентов (средний возраст 40,4 ± 3,8 лет, р < 0,005), среди них лиц мужского пола было 111 (52,3%), а женского – 101 (47,6%). Для сравнительного анализа полученных результатов все обследованные пациенты были подраз-

Диомидова В.Н., Конькова М.В.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОТОКОЛОВ ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ, КАК ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА В РЕАНИМАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ делены на 2 подгруппы в зависимости от способа выполнения манипуляции: I подгруппа – больные, которым КВП выполнена по анатомическим ориентирам (n1 = 152; средний возраст 42,5 ± 4,8 лет); II подгруппа – больные, которым КПВ выполнена с использованием разработанного протокола – метода КПВ с использованием ультразвуковой навигации в режиме реального времени (n2 = 60, средний возраст 38,2 ± 3,1 лет).

Во всех случаях у пациентов было получено письменное информированное согласие на использование медицинских данных для включения в исследование и публикацию в литературе.

Стандартный набор исследования включал комплексное ультразвуковое исследование в режимах двухмерной серой шкалы, цветового и энергетического допплеровского картирования, объемной эхографии. Ультразвуковые исследования проводились на ультразвуковых сканерах ACCUVIX V10 (Medison, Корея) и Nemio XG SSA-580A (Toshiba Medical Systems, Япония) с использованием датчиков микроконвексного и линейного типов от 5 до 12 МГц, начиная с уровня 2D визуализации. Технологии 3D (трехмерной) реконструкции ультразвукового изображения в режиме реального времени проводились с помощью объемного датчика частотой 4–8 МГц с использованием возможностей пред- и постобработки ультразвуковой информации в различных форматах.

Результаты исследований и их обсуждение

Как в отечественной, так и в зарубежной литературе мы не встретили поэтапного описания методики КПВ с использованием ультразвуковой навигации. Вероятно, это связано с мнением большинства авторов о невозможности использования УЗ навигации для сосудов, расположенных между двумя костными образованиями.

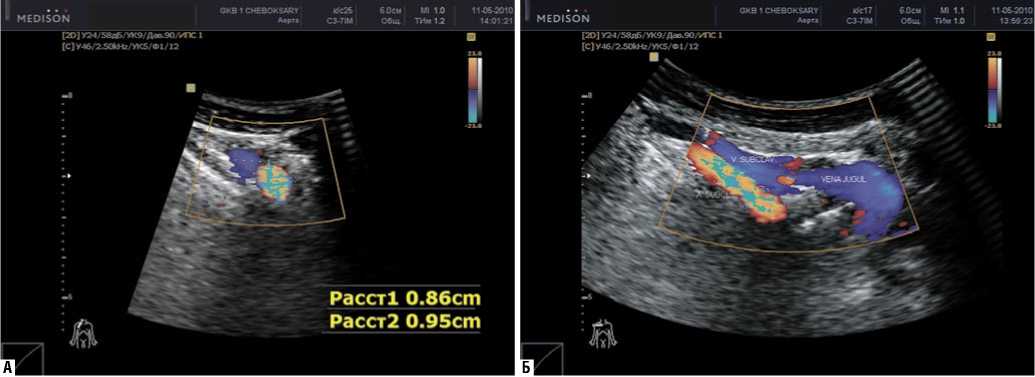

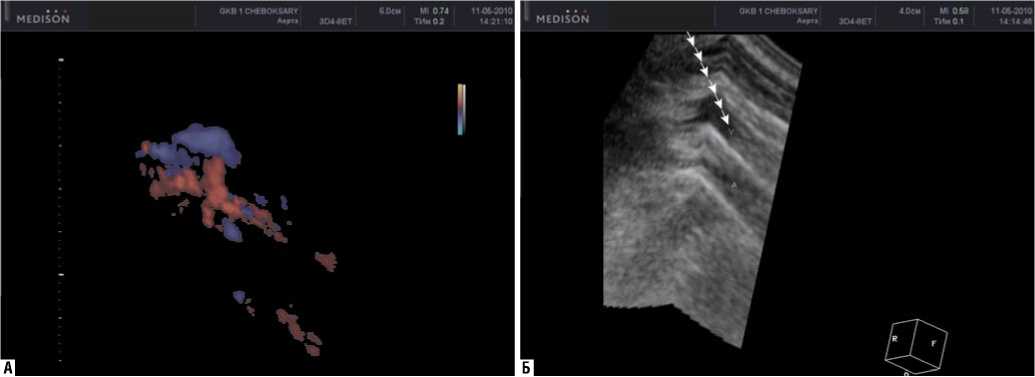

С помощью усовершенствованной нами методики комплексной эхографии подключичной области, расширенной режимами объемного многоплоскостного сканирования, производилась оценка состояния мягких тканей, топографии сосудистого пучка, глубины расположения ПВ, диаметра и взаимного расположения ПВ и артерии, направления хода сосудов и протяженности доступно видимого отдела ПВ с оценкой качественных и количественных показателей кровотока (рис. 1–2). Использование предложенной методики обеспечило возможность получения тонких срезов в произвольно заданных плоскостях с возможностью получения пространственно точной информации о топографии и эхоа-натомии сосудистого пучка подключичной области. Ниже представлен предложенный нами протокол выполнения КВП с использованием метода ультразвуковой навигации в режиме реального времени (табл. 1).

Результаты клинико-анатомического исследования позволили сформулировать ряд клинических показаний для использования протокола выполнения катетеризации подключичной вены с использованием ультразвуковой навигации в режиме реального времени [4–5]:

-

• Деформация костей грудной клетки в месте предполагаемой пункции (последствия травм, оперативных вмешательств, ожогов).

-

• Больные онкологическими заболеваниями (когда

увеличенные лимфатические узлы нарушают нормальное анатомическое расположение сосудов), а также последствия лучевой терапии (постлучевые рубцы).

-

• Сопутствующие заболевания: заболевания крови (коагулопатии), ХОБЛ, эмфизема легких и другие.

-

• Ситуации, когда пациент находится на ИВЛ.

-

• Избыточный вес или кахексия.

-

• Брахиморфный или долихоморфный тип телосложения.

-

• Больные, которым катетеризация подключичной

вены выполняется в плановом порядке.

Нами во всех случаях КПВ произведена из подключичного доступа по проводнику, по методике, предложенной Г. Сельдингером (1952 г.) – «катетеризация по

Рис. 1. Эхограммы сосудов правой подключичной области в режиме ЦДК (правый венозный угол Пирогова): а – продольное, б – поперечное сканирование

Рис. 2. Трехмерная эхография сосудов подключичной области справа: а – в режиме ЦДК; б – в серошкальном режиме, стрелками указано направление иглы при пункции подключичной вены

Табл. 1. Протокол выполнения катетеризации подключичной вены с использованием метода ультразвуковой навигации в режиме реального времени

Этапы

1-й

Последовательность манипуляций

Обзорное ультразвуковое сканирование подключичной области

Ультразвуковая допплерография подключичных сосудов Выбор места пункции, обезболивание

2-й

3-й

4-й Проведение катетеризации подключичной вены под контролем ультразвука в реальном времени

5-й Ультразвуковой мониторинг за состоянием катетера проводнику» с применением специальных наборов для катетеризации центральных вен («Certofix», B. Braun). В случае, если не удавалось установить катетер в выбранную вену с трех попыток, ситуация считалась незавершенной попыткой КВП и процедура катетеризации прекращалась. При возникновении подобных ситуаций предпринималась КПВ с другой стороны, либо другой центральной вены (внутренней яремной, бедренной). Контроль наличия осложнений во всех случаях КПВ, кроме предусмотренных стандартом исследований (клинический осмотр и рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции на 2-е сутки после завершения процедуры) включал в себя УЗИ подключичной области, которое проводилось через 1 час, 6 часов, на 2-е сутки после завершения процедуры.

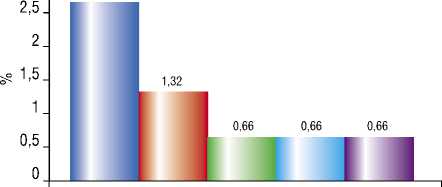

При оценке результативности КПВ в первой подгруппе пациентов, которым КПВ была выполнена по анатомическим ориентирам (n1 = 152), выявленное общее количество осложнений составило 5,92% (9 случаев), (рис. 3).

Анализ частоты осложнений КПВ по анатомическим ориентирам в зависимости от стороны катетеризации показал, что осложнения чаще встречались при катетеризации левой ПВ и составили 66,6% (6 случаев). Наиболее частыми осложнениями стали формирование подкожной

2,63

I ■ Формирование гематомы

I ■ Некорректная позиция катетера

I ■ Пункция подключичной артерии

Узлообразованиепроводника

I ■ Пневмоторакс

Рис. 3. Структура осложнений при КПВ по анатомическим ориентирам гематомы, а также некорректная позиция установленного подключичного катетера.

Во второй подгруппе пациентов (n = 60), которым КПВ была выполнена по разработанному нами протоколу с использованием метода ультразвуковой навигации, лишь в одном случае ввиду анатомических особенностей (неравномерно извитого хода подключичной вены у пациента брахиморфного типа телосложения), процедура катетеризации завершена не была. После трехкратной неудачной попытки катетеризации правой ПВ, была предпринята попытка катетеризации левой ПВ с использованием ультразвуковой навигации (была успешно завершенная с первой попытки). При объективном динамическом наблюдении, контрольной рентгенографии и УЗИ подключичной области, как справа, так и слева, осложнений от проведенной манипуляции КПВ с эхона-вигацией зарегистрировано не было.

Сравнительная оценка эффективности использования разработанной методики (отношения числа успешно завершенных процедур катетеризации к общему числу

Диомидова В.Н., Конькова М.В.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОТОКОЛОВ ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ, КАК ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА В РЕАНИМАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ катетеризаций), а также количество процедур катетеризации с первого вкола иглы (результативность катетеризации) отражена в табл. 2.

При КПВ использование ультразвуковой навигации позволило повысить эффективность манипуляции до 98,3% (без каких-либо осложнений при этом), результативность внедренной методики составила 86,6%. Эти же показатели при КПВ по анатомическим ориентирам были ниже и составили соответственно 84,2% и 61,2%.

По результатам клинического материала выявлено, что возникшие при КПВ по анатомическим ориентирам технические трудности требовали в большинстве случаев многократных попыток пункции, а в ряде случаев заканчивались безрезультатно или приводили к осложнениям. При этом имели место как объективные причины (взаимосвязь особенностей телосложения и топографии подключичной вены), так и субъективные причины осложнений (тяжесть состояния пациента). При анализе количества попыток пункции ПВ выявлено, что ультразвуковой контроль позволил снизить и количество многократных попыток пункции при КПВ: 86,6% процедур КПВ под контролем УЗ выполнено с первой попытки (первого вкола иглы), тогда как при катетеризации по анатомическим ориентирам – только в 61,2%.

Выводы. Внедрение протоколов выполнения малоинвазивных вмешательств под ультразвуковой навигацией в режиме реального времени в клиническую практику отделения анестезиологии и реаниматологии позволило оптимизировать выполнение инвазивной манипуляции КПВ. С целью профилактики и снижения количества осложнений при катетеризации центральных венозных сосудов, предложенный протокол КПВ под ультразвуковым контролем может быть рекомендован для использования в клинической практике не только при проведении самой процедуры катетеризации и ее отдельных этапов, но и в последующем для динамического наблюдения и уточнения расположения катетера и выявления возможных последующих осложнений.

Табл. 2. Эффективность и результативность использования различных методик выполнения катетеризации подключичной вены

|

Варианты КПВ |

Всего |

Успешно завершенные процедуры |

Выполнено с первого вкола иглы |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

По анатомическим ориентирам |

152 |

128 |

84,2 |

96 |

61,2 |

|

С использованием ультразвуковой навигации |

60 |

59 |

98,3 |

52 |

86,6 |

Список литературы Внедрение инновационных протоколов инвазивных процедур с использованием ультразвукового контроля, как фактора обеспечения безопасности пациента в реанимационно-анестезиологической практике

- Артемьева Н.Н., Саврасов В.М., Никончук Н.П., Лисочкин Б.Г. Чрескожные вмешательства (пункции, дренирование) при кистах и абсцессах печени//Новые технологии в хирургической гепатологии: материалы III конф. хирургов-гепатологов (14-16 июня 1995 г.). -СПб.: Ин-т хирургии, 1995. С. 216-217.

- Борсуков А.В., Мамошин А.В. Малоинвазивные вмешательства под ультразвуковым контролем при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы: практическое руководство для последипломной профессиональной подготовки врачей. М.: МЕДПРАКТИКА-М, 2007. 128 с.

- Борсуков А.В., Лемешко З.А., Сергеев И.Е., Момджян Б.К. Малоинвазивные вмешательства под ультразвуковым контролем в клинике внутренних болезней: учеб.-метод. пособие/под общ. ред. В.П. Харченко. Смоленск: Изд-во СМГА, 2005. 192 с.

- Конькова М.В. Оптимизация методики катетеризации подключичной вены с использованием ультразвуковой навигации/М.В. Конькова//Медицинская визуализация, 2010. -№ 5. -С. 11-14.

- Конькова М.В. Катетеризация подключичной вены с использованием ультразвуковой навигации/М.В. Конькова//Казанский медицинский журнал. -2010. -№ 3. -С. 414-416.

- Современные инвазивные и неинвазивные методы диагностики. Ультразвук, электрофизиология/под ред. В.А. Сандрикова. М.: Аир-Арт, 2000. 112 с.

- Старков Ю.Г., Шишин К.В. Интраоперационное ультразвуковое исследование в эндоскопической хирургии. М.: Русский путь, 2006. 120 с.