Внедрение природоохранных ресурсосберегающих технологий на основе почвозащитных систем земледелия в Республике Тыва

Автор: Жарова Татьяна Федоровна

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Рубрика: АПК и сельское хозяйство региона

Статья в выпуске: 1-1 (49), 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ динамики использования посевных площадей в Республики Тыва за период 1976-2008 гг. Выявлена на основании анализа состояния пахотных земель в Республике Тува, сложившихся экономических условий хозяйствования, необходимость совершенствования отдельных элементов системы земледелия, разработки и внедрения основ природоохранных ресурсосберегающих технологий на основе почвозащитных систем земледелия с максимальным использованием возможностей культур в севообороте. Приведены результаты внедрения природоохранных ресурсосберегающих технологий в Республике Тува в период 2007-2014 гг.

Республика тува, природоохранные ресурсосберегающие технологии, сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственное землепользование

Короткий адрес: https://sciup.org/14323011

IDR: 14323011

Текст научной статьи Внедрение природоохранных ресурсосберегающих технологий на основе почвозащитных систем земледелия в Республике Тыва

Современное состояние пахотных земель в республике Тува, сложившиеся экономические условия хозяйствования диктуют необходимость совершенствования отдельных элементов системы земледелия, разработки и внедрения основ природоохранных ресурсосберегающих технологий на основе 2/11

почвозащитных систем земледелия с максимальным использованием возможностей культур в севообороте. Учитывая ограниченное производство грубых и сочных кормов в севооборотах, дефицит органических и минеральных удобрений нами предлагается расширение посевов бобовых парозанимающих культур.

В период острого дефицита обеспечения хозяйств традиционными удобрениями, а также в связи с развитием биологизации земледелия [11,12], в целях регулирования эколого – экономической обстановки в сельскохозяйственном производстве весьма актуальным становиться рациональное использование возобновляемых ресурсов. Возделывание бобовых (донника, однолетних трав, гороха) на полях может стать наиболее эффективным средством решения многих земледельческих проблем (дешевый источник азота и кормового белка, фактор повышения плодородия почв и защита их от разрушения).

В исследованиях ряда авторов в степной и лесостепной зонах Сибири, республиках Хакасия и Тыва в последние годы изучено влияние чистых, сидеральных и занятых паров на сохранение и восстановление плодородия почвы, процессы дефляции, эрозии и урожайности сельскохозяйственных культур [13-15].

В наших исследованиях была поставлена цель — установить экономическую целесообразность природоохранных ресурсосберегающих технологий на основе почвозащитных систем земледелия, в частности использования занятых и сидеральных паров на темно-каштановых почвах.

Изменение структуры сельскохозяйственных угодий и систем земледелия в Республике Тува в период 19822008 гг.

По данным управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Тува на 01.01.2006 г., общая площадь республики составляет 16 860,4 тыс. га [4]. На земли сельскохозяйственного назначения в 1976 г.

приходилось 29 % от всей площади, а в 2008 г. — 9,4 %. Сокращение произошло на 3341 тыс. га. Эта категория земель перешла в земли лесного фонда, особо охраняемые природные территории, земли госзапаса и залежные.

Сельскохозяйственные угодья в Туве на 01.01.2008 г. занимали около 1243 тыс. га, или 7,4 % от общей площади региона. Доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий в настоящий период составляет 4,8 %, сенокосов — 2,6, пастбищ — 91,8 %. Около 60 % пахотных угодий сосредоточено в более благоприятной для земледелия Улуг-Хемской котловине (Каа-Хемском, Тандинском и Улуг-Хемском районах). Небольшая часть (около 9 % в 1990 г. и 25 % в 2008 г.) пашни орошается.

Сельскохозяйственные угодья за анализируемый 30-летний период сократились на 3380,6 тыс. га (почти в 4 раза), в том числе пашня на 433,1 тыс. (в 8 раз), сенокосы на 74,5 тыс. (в 3 раза), пастбища на 2876 тыс. га (в 3,5 раза).

Особенно сильное сокращение пахотных массивов, сенокосов и пастбищ началось с 1995 г. в результате спада сельскохозяйственной деятельности, сильного проявления процессов деградации и резкого снижения биопродуктивности почв. Сельскохозяйственные угодья к 1995 г. уменьшились к уровню 1976 г. в 1,5 раза, в том числе пашня в 1,4 раза, сенокосы в 2 и пастбища в 1,5 раза. В 2005 г. к уровню 1995 г. сельскохозяйственные угодья уменьшились в 3,6 раза, пахотные массивы в 7, сенокосы в 2,7 и пастбища в 3,5 раза.

Выбывшие из сельскохозяйственного оборота угодья перешли в земли государственного земельного запаса и залежные. Прирост залежи в 2000 г. по сравнению с 1976 г. составил более 43 тыс. га. С 2006 г. началось увеличение сельскохозяйственных угодий, особенно сенокосов и пастбищ.

Уменьшение посевных площадей не способствует нормальному обеспечению местного населения зерном. Производство зерна на душу населения составляет лишь 84 кг вместо необходимых для нормального жизнеобеспечения 254 кг. По расчетам специалистов Сибирского федерального округа, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тува и Агрохимической службы «Тувинская», площади должны быть увеличены до 100-120 тыс. га за счет плодородных земель (черноземов и темно-каштановых почв), подвергнутых консервации. Потенциал пашни Тувы достаточно высок, чтобы на наиболее плодородных участках и неиспользуемой пашне (70 тыс. га) получать достаточные для местного потребления валовые сборы зерновых и кормовых сельскохозяйственных культур [5].

До начала земельной реформы сельскохозяйственное землепользование республики осуществляли крупные государственные хозяйства на земле, находящейся в государственной собственности (72 совхоза на 01.01.1991 г.). Они были главными производителями сельскохозяйственной продукции и вели сельское хозяйство согласно зональным системам земледелия на 3559 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Посевная площадь по всем категориям хозяйств составляла 282 тыс. га, в том числе 99,2 % находилось в совхозах [6,7].

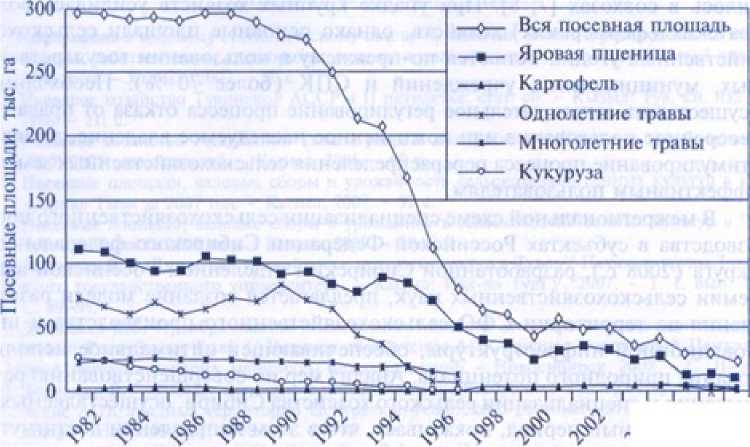

В течение 1982-2008 гг. размеры площади под сельскохозяйственными культурами Тувы изменялись (см. Рисунок 1). В 1982 г. общая посевная площадь составляла 296,5 тыс. Га. Незначительно изменяясь далее, она сохранялась до 1989 г, а после 1990 г. начала резко сокращаться и к 2008 г. равнялась лишь 22 тыс. га [8-10].

В 1990 г. посевная площадь составляла 279 тыс. га, к 1995 г. она уменьшилась в 1,7 раза (167 тыс. га), 2000 г. — в 6 раз (43), 2008 г. — в 13 раз (22 тыс. га).

Рисунок 1 — Динамика посевных площадей в Туве

Посевные площади под зерновыми культурами, в том числе под яровыми, сократились за 1990-2008 гг. в 9 раз, под одно- и многолетними травами – в 6 раз.

Внедрение природоохранных ресурсосберегающих технологий в Республике Тува в период 2007-2014 гг.

Условия, материалы и методы. Опыты заложены в 2006 году на опытноэкспериментальных участках ФГБНУ «Тувинский НИИСХ», развернуты во времени и пространстве. Заложены в трехкратной повторности, размещение вариантов на делянках внутри повторений систематическое, учетная площадь 515 м2, почва опытного участка темно-каштановая, гумус по Тюрину перед закладкой опыта составлял 3,3%, общий азот – 0,20%, фосфор и калий по Мачигину – 16 и 224 мг/кг. Опыт включает звенья севооборота: Пар-пшеница, горох – пшеница; донник – пшеница. Запашку донника в качестве сидерата проводили в фазу цветения, гороха – образования стручков. В звене с занятым паром зеленую массу донника убирали в фазе бутанизация – начало цветения. Агротехника возделывания общепринятая для зоны. Высевали яровую пшеницу сортов Кантегирская 89 (2006-2010) и Чатытай (2012-2015 гг), донник – Карабалыкский, горох Укосный.

Во время проведения исследований погодные условия вегетационного периода существенно различались по годам. За исследуемый период сумма осадков за вегетационный период составляла 205-320 мм, сумма активных температур выше 10˚С – 1577-1924˚С, сумма эффективных температур выше 5˚С – 1198-1899˚С.Сумма осадков за вегетацию 2012 г.- 195,5 мм, 2013 г – 314,4 мм, 2014 – 187,3 мм.

Результаты исследований полученных данных проводили согласно методик полевого опыта [1,2,3].

Агротехника опыта соответствовала зональной системе земледелия Республики Тува. Донник желтый (Карабалыкский) норма высева 18 кг/га, высевали во второй декаде мая. Уборку зеленой массы проводили в фазу начала цветения (II декада июня), затем вспашка на 20-22 см и по мере появления сорняков — культивации. Горохо-овсяную смесь (овес сорта Крупнозерный — 2,5 млн всх. зерен/га и горох

Укосный — 0,5 млн всх.зерен/га) высевали после предпосевной культивации во второй декаде мая с последующим прикатыванием. Уборку зеленой массы проводили в начале цветения гороха и при выметывании метелки овса во второй декаде июля, затем вспашка на 20-22 см и по мере появления всходов сорняков культивация. Горох Укосный норма высева 0,8 млн. всхожих семян/га посев во второй декаде мая. До и после посева — прикатывание. Уборку на семена проводили в третьей декаде августа в начале сентября.

В зависимости от погодных условий в период вегетации парозанимающих культур урожайность зеленой массы варьировала в широких пределах. Так, в горохоовсяном пару урожайность колебалась от 18,2 до 32,6 т/га (табл. 1). По донниковому пару (22,3- 36,7 т/га) и в гороховом (0,4- 5,8 т/га). Однако в среднем за 4 года наблюдений различия по урожайности зеленой массы и семян парозанимающих культур сглаживались и оказывались не существенными.

Таблица 1 — Урожайность зеленой массы и семян парозанимающих культур, т/га

|

предшественник |

среднее |

||||

|

Горох+овес |

30,8 |

18,2 |

28,5 |

32,6 |

27,5 |

|

донник |

22,6 |

26,3 |

30,2 |

36,7 |

29,0 |

|

НСР 05 |

4,2 |

2,1 |

2,3 |

2,3 |

0,9 |

|

горох |

4,0 |

4,6 |

5,2 |

5,8 |

4,9 |

|

НСР 05 |

0,2 |

0,2 |

0,9 |

0,9 |

0,2 |

Средняя урожайность зерна пшеницы первой культурой после чистого пара составила 2,5 т/га (табл. 2). Близкие результаты и после занятого донникового пара — 2,1 т/га. После горохо-овсяного и горохового паров снижение урожайности зерна было на 0,7-0,6 т/га, что уже существенно. Наиболее ранняя уборка зеленой массы у донника в сравнении с другими парозанимающими культурами (II декада июня) способствовала улучшению водного и питательного режимов почвы.

Таблица 2 — Урожайность зерна яровой пшеницы первой культурой после паровых

6/11

предшественников, т/га

|

Вид пара |

среднее |

||||

|

чистый |

1,8 |

1,75 |

2,68 |

3,66 |

2,5 |

|

Занятый горохо-овсяный |

1,24 |

0,95 |

2,61 |

2,48 |

1,82 |

|

Занятый донниковый |

1,02 |

1,02 |

2,69 |

3,45 |

2,1 |

|

Занятый гороховый НСР |

0,9 |

1,73 |

2,60 |

2,44 |

1,92 |

Таблица 3 — Экономическая эффективность зернопаровых севооборотов среднее (2007-2014 гг).

|

Показатели |

Вид пара |

|||

|

чистый |

занятый |

занятый |

занятый |

|

|

пар |

горохоовсяный |

донниковый |

гороховый |

|

|

выход с 1 га пашни,т |

1,65 |

1,38 |

1,47 |

1,34 |

|

зерна, к.ед |

1,95 |

2,48 |

3,68 |

1,65 |

|

затраты на 1 га пашни, руб |

3840 |

4770 |

4372,1 |

4775,0 |

|

себестоимость 1 т.к ед., руб |

1520 |

1370 |

1116 |

1303 |

|

чистый доход с 1 га пашни,руб |

2176 |

7067 |

8542 |

8028 |

|

Рентабельность,% |

56,7 |

148,2 |

195,4 |

168,1 |

Замена чистого пара на занятые приводила к увеличению затрат на 1 га пашни до 4372,1 руб. в севообороте с донниковым паром и до 4775 руб. — с гороховым и горохо-овсяным -4770 руб. Затраты на семена в севооборотах с занятыми парами возрастали за счет посева парозанимающих культур. Увеличивались, соответственно, затраты в денежном исчислении на амортизацию и общие производственные нужды. Экономическая эффективность севооборотов оценивалась по целому ряду показателей. Так, выход зерна с 1 га пашни был выше в севообороте с чистым паром — 1,65 т (табл. 3). С интервалом в 0,18 т располагался севооборот с занятым донниковым паром и в 0,27 т с горохоовсяным и гороховым паром 0,3 т., по выходу кормовых единиц в севообороте с чистым паром этот показатель составлял 1,95 т, то с горохо-овсяным —2,48, гороховым —1,65 и донниковым —3,68 т, то есть почти в 2 раза больше.

Увеличение производства продукции в севооборотах с занятыми парами, по сравнению с чистым, несмотря на большие затраты на 1 га способствовало увеличению чистого дохода и рентабельности в два раза и более. В условиях проведения опыта эффективнее оказался севооборот с занятым донниковым паром. Чистый доход с 1 га пашни возрастал на 6366 руб., а рентабельность — на 138,7%, по сравнению с севооборотом с чистым паром. На второй позиции оказался севооборот с гороховым паром и затем горохо-овсяным.

Заключение

-

1. В структуре земельного фонда Тувы за 1976-2008 гг. площадь сельскохозяйственныхугодий уменьшилась в 4 раза, пашни — в 8, сенокосов в 3 и пастбищ — в 3,5 раза. При этом сельскохозяйственные угодья, пашнясенокосы и пастбища с 1976 г. к 1995 г. сократились в 1,5-2 раза. В 2005 г.уровню 1995 г. сельскохозяйственные угодья уменьшились в 3,6 раза, пашня — в 7, сенокосы — в 2,7 и пастбища — в 3,5 раза. Особенно сильное скрашение сельскохозяйственных угодий произошло в 1995-2005гг. С 2006 г. площадь их начинает постепенно увеличиваться, особенно сенокосов и пастбищ.

-

2. В настоящее время пашня региона составляет 60 тыс. га. Оптимальная для республики площадь пашни 100-120 тыс. га, которая может бытувеличена за счет плодородных законсервированных земель, что достаточно для обеспечения местного населения продуктами питания.

-

3. Полученные данные позволяют сделать вывод о целесообразности введение в полевые севообороты бобовых культур.

-

4. Введение парозанимающих культур будет способствовать созданию зеленого конвейера. Донник поставляет зеленую массу во второй декаде июня, горохоовсяная смесь — в июле и горох получение семян в конце августа.

Список литературы Внедрение природоохранных ресурсосберегающих технологий на основе почвозащитных систем земледелия в Республике Тыва

- Земледелие/Воробьев С.А., Буров Д.И., Егоров В.Е., Груздев Г.С. -М.: Колос, 1972. -512 с.

- Доспехов Б.А., Васильев И.П., Туликов А.М. Практикум по земледелию/Б.А. Доспехов, И.П. Васильев, А.М. Туликов. -М.: Колос, 1977. -368 с.

- Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв/А.Ф. Вадюнина., Корчагина З.А. -М.: Агропромиздат, 1986. -416 с.

- Информация к годовому статистическому отчету «О наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям» по состоянию на 1 января 2006 года. -Кызыл, 2007. -10с.

- Жуланова В.Н. Использование земель сельскохозяйственного назначения в Туве/В.Н. Жуланова//Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. -2011. -№2. -С. 22-27.

- Долмажап B.C. Преобразования и изменения в системе земельно-имущественных отношений Республики Тыва//Научное обеспечение АПК аридных территорий Центрально-Азиатского региона: материалы междунар. конф. -Новосибирск, 2008. -С. 31-35.

- Долмажап B.C. Земельно-имущественный комплекс Республики Тыва//Научное обеспечение АПК аридных территорий Центрально-Азиатского региона: материалы междунар.конф. -Новосибирск, 2008. -С. 36-40.

- Сельское хозяйство Республики Тыва в разрезе кожуунов и г. Кызыл, г. Ак-Довурак за 2000-2005 годы: стат. сб. -Кызыл, 2006. -69 с.

- Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в Республике Тыва за 2007 год. -Кызыл, 2007. -92 с.

- Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в Республике Тыва за 2009 год. -Кызыл, 2009. -89 с.

- Жученко А.А. Научные приоритеты развития растениеводства в XXI веке//Вестник РАСХН. -2000.-№ 2. -С. 9-13

- Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. -М.: Колос, 1996. -365 с.

- Чебочаков Е.Я., Едимеичев Ю.Ф., Романов В.Н., Шпагин А.И. Биологизация земледелия в природных зонах Средней Сибири. Достижения науки и техники АПК. -М., 2013, №6 -С. 40-42.

- Сотпа А.С. Влияние видов паров на свойства темно-каштановых почв Тывы и урожайность пшеницы/А.С. Сотпа//Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. -2014. -№ 3. -С. 12-18.

- Жарова Т.Ф. Влияние предшественников на агрохимические свойства темно-каштановой почвы и урожайность яровой пшеницы/Т.Ф. Жарова//Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. -№ 3. -С. 102-105.