Внедрение сетевой модели координации деятельности и управления развитием малых предприятий

Автор: Рарок А.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-2 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье предложена разработка и внедрение сетевой модели координации деятельности и управления развитием малых предприятий будет способствовать переходу от конкурентной концентрации производства и командно административных методов управления к олигополистичной, что осуществляется на равных правах для определенной группы предприятий на основе вступления участников сети в ее стратегические, финансовые, технологические и рыночные доли.

Малые предприятия, сетевая модель, стратегические альянсы, кластеры

Короткий адрес: https://sciup.org/140106781

IDR: 140106781

Текст научной статьи Внедрение сетевой модели координации деятельности и управления развитием малых предприятий

На современном этапе ощущается острый дефицит в координации и управлении развития малых предприятий на селе как в рамках отдельного региона, так и государства в целом. Это негативно влияет на их функционирование и развитие, поскольку отсутствие скоординированных и плановых действий каждого субъекта хозяйственной деятельности часто приводит к непроизводительным расходам и нежелательных результатов. В таких условиях последствия производственной деятельности малых предприятий не всегда могут в достаточной мере удовлетворить как самого производителя продукции, так и ее потребителя, особенно в случаях, когда речь идет не об отдельный населенный пункт или малый регион, а о более широкие масштабы. Кроме этого, ограниченность производственных и финансовых ресурсов в отдельно взятом малом предприятии на селе также является серьезной причиной торможения экономического развития в условиях недостаточной поддержки со стороны государственных и местных органов. В связи с этим возникает потребность в самоорганизации управления и координации деятельности малых предприятий, которая, на наш взгляд, может быть успешно решена путем введения сетевой модели.

Сетевой моделью в широком смысле называется экономикокомпьютерная модель, отражающая комплекс работ (операций) и событий, связанных с реализацией некоторого проекта (научно-исследовательского, производственного и т.п.), в их логической и технологической последовательности и связи [1].

Под сетевой моделью в сфере хозяйствования понимается сетевая организация, сетевые формы организации, межфирменные сети, организационные сети, гибкая специализация, квази-фирма и т.д. Главным признаком, по которому следует относить ту или иную организационную форму к сетевой, следует считать автономность экономических агентов, которые вступают в повторяющиеся акты обмена, но между ними существует взаимозависимость в получении собственных выгод [11].

Основным фактором существования сетевых структур является взаимное доверие. Любое нарушение договоренностей может наказываться исключением из сетей межфирменного взаимодействия субъектов хозяйствования. По мнению А. Портеса, малые предприятия, мобилизуя сетевые связи, увеличивают гибкость, сокращают расходы и могут накапливать капитал. В новой институциональной теории сети рассматриваются как особая, "горизонтальная" организация структуры, которая является альтернативой рынкам и иерархиям [7]. Этот подход характерен для западных исследований организационных структур. Чем больше в организации вертикальных связей, тем более иерархической и формализованной она есть. Чем больше горизонтальных связей, тем более гибкой и адаптивной будет организация. Современные западные исследования экономически успешных субъектов хозяйствования показывают, что иерархия все больше проигрывает сетевой организации [3].

Глобализация экономики, трансформация хозяйственных систем породила для большинства стран мира, в том числе и для Украины, организацию как особую производственную систему, основанную на стратегических альянсах и сотрудничества временными проектами между субъектами предпринимательской деятельности. Сетевая структура способствует переходу от конкурентной концентрации производства в равноправною на основе вступления участников сети в ее стратегические, финансовые, технологические и рыночные доли, или вступив в альянс с крупным игроком сети. «...В итоге сетевые предприятия приобретают новой формы экономической власти в современной экономике, ограничивая конкуренцию ...» [9].

Конкурентная борьба в рыночных условиях для малых предприятий создает условия, когда для выживания необходимо искать пути, отвечающие требованиям рынка, новые формы взаимодействия, союзничества, возможности работать в системе большого бизнеса. Одними из основных форм организационно-правового объединения малых предприятий, по нашему мнению, являются производственные и потребительские кооперативы (кластеры), в которых незначительные по объему активы трансформируются в объединенные предприятия значительной конкурентоспособности, способны эффективно участвовать на рынке. В то время, на опыте многих стран убеждаемся, что наиболее эффективной формой выживания малых предприятий является их взаимодействие с крупным бизнесом на основе субподряда, франчайзинга, сетевой организации, аутсорсинга, которые можно назвать основными хозяйственными формами экономики.

Предпринимательские сети предоставляют экономике организационного характера, превращая конкурентные системы хозяйствования с присущими им стихийными механизмами самовоспроизводства, в системы с сознательным, доверительным кооперированием деятельности, которые, сосуществуя друг с другом, по-разному регулирующих экономические процессы. Результат сети - это результат всех участников сети, между которыми существует постоянная взаимозависимость по всем видам деятельности. Одновременно отметим, что сети - это не только поток товаров и услуг, это еще поток управленческих решений, направленных на экономическую зависимость друг от друга всех участников сети, что стимулирует появление так называемого «внутреннего предпринимательства», рядом с предпринимательством каждого из участников сети. Отсюда вывод -реализация индивидуальных экономических интересов участников сети возможна при условии их согласованных действий, которые обеспечивают выгоду всем и каждому участнику отдельно.

На первый план в современном бизнесе выступают не формальные механизмы координации, создания бюрократической иерархии и правил, а координация, основана на неформальных нормах. В последние десятилетия роль доверия в создании эффективных структур экономических обменов крайне актуальна, характеристика института доверия имеет очень существенное значение для раскрытия сущности экономических сетей. «Доверие, которое представляет собой уверенное ожидание благоприятного результата потенциально незащищенных взаимодействий с другими агентами, неизбежно связана с тем фактом, что социальные отношения носят временный и условный характер. Под неопределенностью понимается как состояние окружающего мира, что порождает потребность в доверии, так и разрыв в его осмыслении, преодолен благодаря доверительным отношениям. Доверие, как предполагается, выступает гарантом того, что желаемый ход событий будет иметь место в непознаваемое будущее, если бы он был гарантирован в известном прошлом» [4].

Установление деловых связей не сводится лишь к расчета затрат и выгод, но и к работе более тонких механизмов выявления избирательной родства - выявление совпадающих или сходных элементов технической, экономической и личностной свойства. Взаимодействия в экономических сетях строятся на том, что «участники рынка исходят не из узкоегоистичного интереса, принципы «здесь и сейчас», но на принципах взаимности, когда выгода может быть получена в будущем, причем в другой, неэквивалентной форме, и к тому же, от других агентов сетевого сообщества». Правила обмена наполняют деловые сети конкретным содержанием, значительная часть которого имеет неэкономический характер. Доверительные отношения становятся частью сетевого мира. Формируется институт доверия, который значительно зависит от специфики кооперации.

В противовес института доверия существует институт недоверия , который представляет собой совокупность норм, правил и образов поведения, приписывают экономическому субъекту не доверять правительству, государственным и судебным органам, банкам и другим институтам, а также партнерам, компаньонам, и людям, причастным к этому. Однако, становление института недоверия не может охватить весь круг потенциальных взаимодействий. Недоверие к институту государства означает поиск определенных схем и методов, которые вписываются в категорию внесистемной (теневой) экономики. «Наибольший эффект зачастую дают не новые технологии, а новые типы социальной организации, которые ищут наугад». По словам Шумпетера: значение имеет не ценовая конкуренция, а конкуренция новых благ, новых технологий, новых ресурсов, новых типов организации. С институциональной точки зрения сети образуют рамки, облегчающих взаимодействие субъектов, которые разделяют определенные ценности [12].

Природа сетевых связей в экономике имеет определенные особенности: сети в экономике появлялись как неформальные связи (институты) между образованными формальными отношениями, дополняя и усиливая их; назначение сетей в экономике - смягчить существующую систему экономических отношений, придать ей гибкости, внутренней мотивации (срочность, обязательность, доверие); сетевая экономика сделала более гибкой систему отношений управления экономическими процессами, соединив формальные и неформальные уровне отношений. Преимущества сетевой формы следующие: 1) усвоение навыков или знаний происходит лучше в сетевой организации, поскольку она сохраняет лучше разнообразие процедур поиска, чем иерархия, и обеспечивает участников богаче и комплекснишой информации, чем рынок. Это происходит за счет стимулирования обучения и быстрого распространения полезной информации и синтеза новых знаний, информации на основе уже существующей у членов организации; 2) легитимность или статус сетевой организации в большей степени, чем в традиционной организации определяется статусом ее членов и наоборот, статус сетевой организации легко распространяется на ее членов. Это предполагает в первую очередь определенные экономические преимущества для участников, связанные, например, с его выживанием, ростом и прибыльностью; 3) сетевая форма организации имеет экономические преимущества в некотором снижении транзакционных издержек по сравнению с традиционной командноиерархической форме. Это в первую очередь качественные изменения, а не стоимостные; 4) возможность сетевых организаций ослаблять внешние ограничения или неопределенность путем усиления своих связей с конкретными источниками, от которых эти ограничения зависят. Сетевая организация по сути представляет сеть малых фирм или производителей, что обеспечивает большую автономность, меньшее неравенство в распределении богатств и усиливает дух сообщества. Для взаимодействия между субъектами бизнеса, в том числе и при сетевой организации производства, необходимо рассмотреть понятие «связи». «Экономические связи как основа экономической системы являются динамическими и подлежат трансформации... формируются под определенным действием частного интереса... именно данный характер... и является квинтэссенцией производственной структуры» [2]. Связи являются не чем иным как привлечением к процессу, они несут смысловую нагрузку. Субъекты устанавливают связи для возможности решения одноразовых проблем. Значение связей предполагает в конечном итоге полученные выгоды, как результата взаимодействия, наличии взаимного экономического интереса. Экономические связи предусматривают необходимость взаимодействий, без которых теряется смысл понятия экономических сетей. «Действие - тип связи вещей, который заключается в изменении состояния по меньшей мере одной из них в результате наличия данного связи». «Взаимодействие» в философском понимании - всеобщая форма связи тех или иных явлений, которая реализуется в их взаимном изменении, в отличие от действия. Взаимодействие есть не что иное как прямой или опосредованный контакт членов между организационных сетей, что может быть применено к субъектам малого предпринимательства.

Межорганизационные сети позволяют действовать всем актерам -участникам сети. Это, в свою очередь, позволяет вести бизнес в благоприятном режиме за расходами, условиями ведения, места - «ниши» того или иного типа бизнеса, как участника межорганизационных сетей. Существующая сегодня форма управления деятельностью малых предприятий на селе со стороны государственных органов различного уровня в большинстве случаев является несовершенной и малоэффективной. Это объясняется в первую очередь тем, что отсутствует полномасштабное планирование их деятельности в пределах определенного региона и финансово-кредитная поддержка, что иногда приводит к нескоординированных действий малых предприятий в производственной деятельности, перенасыщении местного рынка одной продукцией и дефицитом другой. То же самое касается малых предприятий непроизводственной сферы: возможно нерациональное размещение этих предприятий по территориальному признаку или плотностью населения региона может привести к их концентрации в одном месте и недостачи в другом. Внедрение сетевой модели с координационным органом управления малыми предприятиями позволит в определенной степени устранить указанные недостатки в их деятельности и развития.

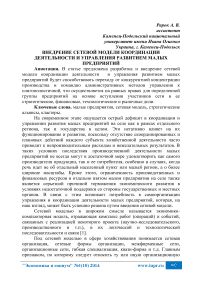

Делая выводы из вышесказанного, отметим, что сетевая форма, ее появление не противоречит рыночной, а наоборот, дополняет ее, делает возможным существование различных форм координации и управления развитием малых предприятий (рис. 1).

Проанализировав возможные преимущества и недостатки создания и функционирования сетевых структур, можно выделить основные условия эффективного формирования межхозяйственных отношений, а именно: определение и согласование целей партнеров, разработки в процессе интерактивного взаимодействия стратегии формирования и развития взаимоотношениями, организации контроля и мониторинга эффективности взаимоотношений.

Рис. 1. Схема приоритетов сетевой модели координации деятельности и управления развитием малых предприятий

Сетевая модель является одной из самых эффективных форм управления и организации хозяйственной деятельности в условиях и имеет ряд особенностей и преимуществ над обычным командноадминистративной. Сетевые структуры используют общие активы нескольких малых предприятий, работающих в различных звеньях ценностной цепочки, в отличие от старых организационных структур, которые пытаются максимально единолично удерживать контроль над ресурсами. В сетевых структурах значительно лучше отлаженное движение информационных потоков между участниками сети, они кооперируются друг с другом, поставляют продукцию для того, чтобы удерживать определенное место в ценностном цепи. Важным преимуществом сетевой модели является добровольное объединение на договорных условиях. Как показывает опыт, такое поведение участников сети не только улучшает конечные результаты, но и способствует выполнению контрактных обязательств. Сети представляют собой объединение организаций, основанное на кооперации и взаимное владение акциями участников группы - производителей, поставщиков, торговых и финансовых компаний [8].

Рассматривая сетевую организацию бизнеса, остановимся подробнее на взаимодействии субъектов хозяйствования в режиме кластеров как территориальных локализаций участников сети. Важной особенностью кластеров является то, что они объединяют вокруг себя и формируются в большинстве из предприятий малого бизнеса, способствуют финансовой устойчивости предприятий, их перспективе развития. Территориальные кластеры могут занимать разное положение. Это значительно зависит от экономической развитости региона, наличия природных ресурсов и многих других причин, «...границы кластеров совпадают с политическими границами, они могут выходить за пределы штатов или даже государств, особенно в небольших странах и штатах ...» [5].

Исследуя систему управленческих отношений субъектов малого бизнеса на уровне кластеров, отметим, что в этом случае ведения бизнеса отличается от обычных форм кооперацыонно-хозяйственных взаимодействий малого, среднего и крупного бизнеса. Так, по мнению Е.М. Бухвальда [10], им свойственны такие отличия: наличие крупного предпринимателя-лидера, определяющего долговременную хозяйственную, инновационную и иную стратегию всей системы; территориальная локализация основной массы хозяйствующих субъектов - участников кластерной системы; долговременная координация взаимодействия участников системы в рамках ее воспроизводственных программ, инновационных процессов, основных систем управления, контроля качества и другой устойчивости хозяйственных связей хозяйствующих субъектов -участников кластерной системы, доминирующим значением этих связей для большинства ее участников. Значение кластеров в современной экономике большое.

Концепция кластеров базируется на широком, более динамичному ведении процесса конкуренции между фирмами и регионами. Обмен в кластере, взаимовыгодные связи дают больший результат, чем масштабы работы отдельных малых предприятий. М. Портер указывает, что «...Может створит впечатление, что усиление роли кластеров усугубляет нездоровую специализацию в регионе, но совершенствование всех кластеров вместо искусственного выбора среды в них помогает этого избежать. Более того, кластеры выступают как мощные источники зарождения новых сфер деятельности, и новые кластеры часто возникают из уже существующих. Кроме этого, присутствие кластеров способна облегчать приспособления местных предприятий в изменяющихся экономических условий, скорее уменьшает риск для местной экономики, а не повышает его. В широком смысле кластеры представляют собой новый, что обеспечивает дополнительные возможности, способ структурирования и понимание экономики, организации теории и практики экономического развития, а также установление государственной политики...» [6].

Считаем, что кластерная модель объединения организаций предлагает новый способ получения преимуществ от таких факторов, как географическое расположение, сотрудничество, специализация, кооперация, инновация и т.д. Развитие малых предприятий на основе использования концепции кластеров требует новых подходов к определению политики поддержки предпринимательства органами власти и их вмешательство в систему его регулирования. Создание конкурентоспособных кластеров позволит развить эффективную межотраслевую и межрегиональную интеграцию. Формирование межотраслевых и межрегиональных кластеров позволит постепенно заменить действующий механизм перераспределения между регионами на механизм развития регионов.

Таким образом, формирование конкурентоспособных межрегиональных и межотраслевых кластеров будет способствовать эффективному развитию региона, выравниванию развития территорий не за счет механизма перераспределения, а за счет механизма развития. Использование различных механизмов в реализации кластерной политики может стать катализатором межрегиональной интеграции и повышения устойчивости функционирования региональных экономик.

Введение на региональном уровне сетевой модели в виде кластерной системы управления основными направлениями деятельности субъектов производственно-хозяйственной деятельности в сочетании с экономикогеографическим положением позволит, в первую очередь, малому предпринимательству выйти на высший уровень развития. С учетом мировой практики, кластерный подход станет средством достижения цели хозяйственной политики региона и в первую очередь даст возможность структурных изменений и роста инноваций. Это послужит эффективным инструментом для стимулирования регионального развития, в первую очередь в росте отчислений в бюджет, увеличение занятости, рост уровня доходов населения, повышение уровня устойчивости и конкурентоспособности малых предприятий.