Внематочная беременность: клинико-патогистологические зарисовки казуистических случаев

Автор: Шляпников Михаил Евгеньевич, Ларина Татьяна Викторовна, Прохорова Лилия Васильевна, Петров Максим Геннадьевич, Кияшко Ирина Сергеевна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1 (21), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приведено описание казуистических случаев внематочной беременности, представлены динамические особенности клинической картины заболевания, патогистологические характеристики операционного материала. Изложенный материал может быть использован в повседневной клинической практике для максимально актуального расширения дифференциально-диагностического поиска в случаях редких, а, порой, казуистических локализаций эктопической беременности.

Внематочная беременность, редкие формы заболевания

Короткий адрес: https://sciup.org/14344178

IDR: 14344178 | УДК: 618.31:616-039.42-071

Текст научной статьи Внематочная беременность: клинико-патогистологические зарисовки казуистических случаев

Проблема эктопической беременности на протяжении многих лет остается в центре внимания специалистов акушеров-гинекологов [1–3] во многом благодаря сочетанию рутинности настоящей патологии в повседневной клинической практике и большому количеству осложнений, представленных состояниями различной степени тяжести – начиная с формирования спаечного процесса тазовых органов, наиболее часто приводящего к манифестации синдрома хронической тазовой боли или трубно-перитонеальному бесплодию и заканчивая фатальными случаями внематочной беременности, ежегодно регистрируемыми в структуре материнской смертности в результате дефектов лечебно-диагностических мероприятий, атипично протекающих и тяжелых форм с формированием объемного гемоперитонеума, резистентного геморрагического шока на фоне, как правило, недиагностированной ранее или декомпенсированной экстрагенитальной патологии. Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание наличие общепринятой классификации данного заболевания, единых диагностических и тактических подходов к ведению пациенток с часто встречаемыми формами внематочной беременностью [4], выявление и клиническое описание редких вариантов настоящей патологии имеет большое научно-практическое значение.

Целью настоящего исследования явилось критическое осмысление и изложение клинико-инструментальных, лабораторных и патоморфологических особенностей случаев редко встречающихся, казуистических случаев эктопической беременности, успешно диагностированных и излеченных в гинекологических отделениях ГБУЗ СО ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова г.о. Самара в 2015 году.

Наблюдение № 1. Пациентка Д., 32 лет, поступила по направлению из поликлиники по месту жительства в гинекологическое отделение городской клинической больницы с диагнозом: тубоовариальный абсцесс справа. Пельвиоперитонит. При осмотре в приемном отделении стационара выявлено, что больная предъявляет жалобы на постоянного характера боли внизу живота, больше справа, в течение последних 3 суток, появившихся сразу после окончания менструации, пришедшей в срок и прошедшей без особенностей. Кроме того, последние 2 суток отмечено повышение температуры тела до фебрильных цифр (максимально – 38 градусов в день обращения). Из анамнеза выявлено, что в течение последнего года пациентка излечена от генитальной хламидийной инфекции, последние 5 лет страдает хроническим ад-некситом, не реже одного раза в год проходит стационарное лечение в связи с обострением воспалительного процесса, год назад проводилось оперативное лечение по поводу наружновнутреннего геморроя, с последующим бужированием ануса, в анамнезе 2 беременности, од- на из которых закончилась оперативными родами – кесарево сечение по поводу дистоции шейки матки (неосложненное течение пуэрпериума) и один артифициальный аборт (без осложнений) в сроке 8 недель гестации. В беседе выяснено, что пациентка крайне заинтересована в дальнейшей реализации репродуктивной функции, от беременности не предохраняется. При осмотре и наружном физикальном исследование клинически значимой патологии не выявлено, при бимануальном влагалищном осмотре в проекции правых придатков матки обнаружено опухолевидное образование, без четких контуров, размерами до 6 см. в диаметре, плотно-эластической консистенции, умеренно болезненное при пальпации, фиксированное по правому краю плотной, безболезненной, не увеличенной в размере матки. Из лабораторных обращает на себя внимание повышение количества лейкоцитов в общем анализе крови и двукратное повышение уровня СРБ в крови, других отклонений в общеклинических, биохимических показателях и коагулограмме не выявлено. В результате УЗ сканирования тазовых органов, в проекции правого яичника, плотно прилегая к матке, обнаружено жидкостное образование размерами 50×48 мм с толстой капсулой, неоднородным содержимым, гиперэхогенными включениями, М-эхо – 7 мм, структура эндометрия однородная (заключение специалиста УЗД – «УЗ-признаки тубоовариального абсцесса»).

В результате анализа жалоб, анамнеза заболевания, данным осмотра и дополнительных методов обследования пациентке выставлен диагноз «Обострение хронического аднексита. Тубоовариальное воспалительное образование справа», назначено лечение (сочетанная системная антимикробная химиотерапия – цефтриаксон в сочетании с метронидазолом парентерально), планируется проведение лечебно-диагностической лапароскопии.

В следующие сутки, при нормализации температуры тела на фоне проводимого лечения, достаточного объема клинико-лабораторного и инструментального обследования, выполнена диагностическая лапароскопия. При визуализации тазовых органов выявлено, что в проекции правых придатков матки определяется единый конгломерат, состоящий из пряди большого сальника, правой маточной трубы и яичника, с вовлечением инфильтрированных тканей связочного аппарата. При попытке разрушение конгломерата обнаружено, что прядь сальника фиксирована рыхлыми висцеро-висцеральными спайками с поверхностью правого края матки, участком правой круглой маточной связки, листком висцеральной брюшины переднего Дугласова пространства, фимбриями правой маточной трубы, ткань сальника в центре воспалительной опухоли инфильтрирована, покрыта фибрином. При «раскручивании» пряди сальника – в центре конгломерата обнаружено свободно лежащее образование, размерами 4×4 см, темно-вишневого цвета, неоднородной структуры, с наличием по периферии мутного выпота в малом количестве, при нарушении целостности найденного образования – «прожилки» фиброзной ткани и фрагменты, напоминающие хорион. Правая маточная труба с незначительными изменениями воспалительного характера по типу перипроцесса со стороны серозной оболочки, фимбрилярный отдел свободен, слегка выраженная венозная гиперемия слизистой оболочки. После проведения интраоперационного консилиума верифицирован диагноз «Инфицированная сальниковая беременность», с учетом минимальных воспалительных изменений тканей, составлявших конгломерат в проекции правых придатков, решено ограничить объем операции разъединением спаек, эвакуацией плодного яйца, санацией и дренированием малого таза. Выполненное на следующие сутки исследование крови на β – ХГЧ выявило нулевые показатели данного маркера. В вагинальных мазках – признаки дис-биоза влагалища (большое количество эпителиальных клеток, единичные лейкоциты, обнаружен лептотрикс).

Течение послеоперационного периода без осложнений на фоне курсовой антимикробной терапии в начатом ранее объеме и физиотерапевтической реабилитации – локальная магнито-лазеротерапия, коррекции вагинального биоценоза. Пациентка выписана под наблюдение врача женской консультации и продолжение физиотерапевтического лечения на 8 сутки после операции.

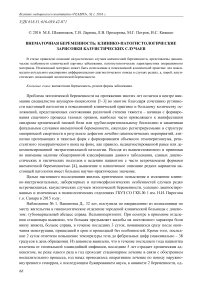

В результате патоморфологического исследования операционного материала (рис. 1) обнаружено, что удаленное образование представлено организованным свертком крови с наличием некротизированных ворсин хориона и минимальными воспалительными изменениями.

Рис. 1. В свертке крови комплексы клеток трофобласта и единичные некротизированные ворсины хориона. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х400, х250

Таким образом, в результате анализа представленного клинического случая, можно сделать вывод о наличии у пациентки неклассифицируемого, согласно существующей на сегодняшний день систематизации [4], варианта эктопической беременности. Наиболее близкое состояние по действующей классификации – вторичная брюшная эктопическая беременность, которая развилась в результате полного трубного аборта, однако, отсутствие макроскопических и гистологических признаков имплантации хориона в ткани органов брюшной полости не позволяет в полной мере применить данное определение в конкретном клиническом случае. Возможным вариантом верификации заключительного диагноза можно предложить «Тубоовариальное воспалительное образование справа в результате полного трубного аборта неуточненного срока», что может соответствовать шифру О08.0 по МКБ-Х. Именно такой вариант формулировки заключительного диагноза позволяет не только акцентировать патогенетические особенности в конкретной клинической ситуации, но и с должной аргументацией объяснить объемы оперативного пособия и медикаментозного обеспечения в период госпитализации.

Больная К., 24 лет, поступила в экстренном порядке в отделение оперативной гинекологии с жалобами на обильные кровянистые выделения из половых путей. Из анамнеза выяснено, что с момента окончания последней менструации прошло 2 месяца, 2 недели назад в связи с первым эпизодом маточного кровотечения была госпитализирована в гинекологическое отделение другой городской больницы, где после обследования было проведено выскабливание полости матки, верифицирован диагноз «Неразвивающейся беременности малого срока», спустя неделю после операции выписана домой в удовлетворительном состоянии после УЗ-контроля состояния полости матки.

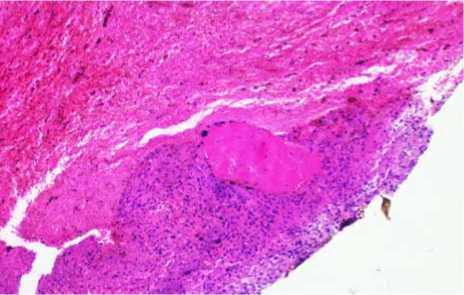

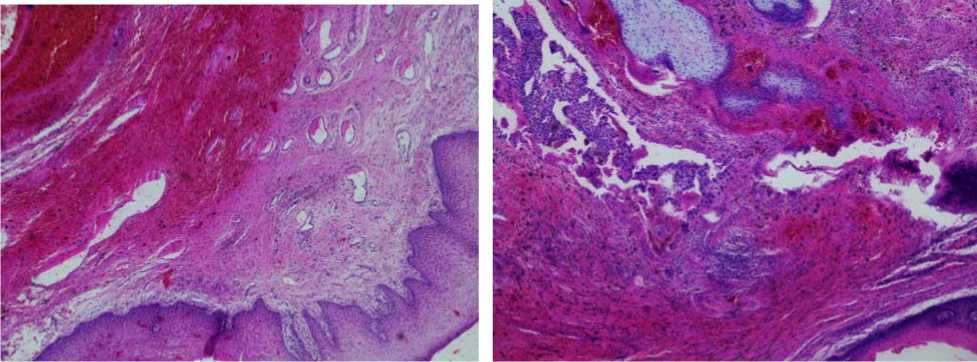

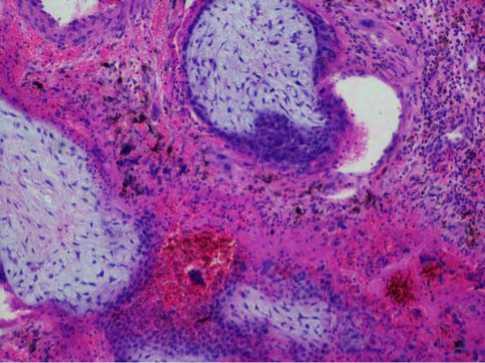

На момент поступления при вагинальном исследовании выявлено незначительное увеличение матки, отсутствие патологических изменений со стороны придатков матки, параметральной клетчатки. С учетом наличия обильного кровотечения из половых путей, УЗ-исследование не проводилось, пациентка из приемного покоя на каталке доставлена в операционную, где, после минимального лабораторного обследования (общеклинический анализ крови и определение группы крови и резус-фактора) и проведения периоперационной антибиотикопрофилактики ей было проведено reabrasio cavi uteri. Получен умеренный соскоб из полости матки, который был отправлен на гистологическое исследование. В послеоперационном периоде больная получала утеротоническую терапию, препараты железа в связи с развившейся постгеморрагической анемией (Hb – 85 г/л). Во время осмотра, при попытке осмотра шейки матки в зеркалах и вагинального исследования на 3 сутки после операции, у пациентки отмечен рецидив кровотечения из половых путей. Обнаружено, что в средней трети влагалища слева имеется неполная перегородка, длиной около 3 см, между латеральной стенкой которой и левой стенкой влагалища имеется образование плотно-эластической консистенции, шаровидной формы, диаметром 3,5 см, с обильно кровоточащим участком деструкции, размером до 0,5 см. Выставлен предварительный диагноз «Подозрение на трофобластическую болезнь с метастазом в стенке влагалища на фоне аномалии его развития – неполной перегородки влагалища». С учетом продолжающегося кровотечения из половых органов выполнено иссечение стенки влагалища и его перегородки в пределах здоровой ткани. При проведении срочного патоморфологического исследования операционного материала выявлено, что образование представляет собой стенку влагалища с наличием участков плацентации и участков кровоизлияний различной степени давности, что в дальнейшем нашло свое полное подтверждении при верификации заключительного патологоанатомического диагноза (рис. 2–4). Цитологическое исследование мазка-отпечатка с образования стенки влагалища выявило гиперкератоз плоского эпителий. При гистологическом изучении соскоба из полости матки, полученного при reabrasio cavi uteri обнаружен эндометрий с картиной обратного развития после нарушенной беременности, рассеянной и очаговой лимфоидной инфильтрацией. Пересмотр препаратов операционного материала, полученного при первом выскабливании полости матки выявил отсутствие в соскобе элементов плодного яйца, материал представлен исключительно некротизированной децидуальной тканью с рассеянной лимфоидной инфильтрацией. Динамический контроль уровня β – ХГЧ показал диагностически значимое двукратное снижение показателя в интервале 48 часов [4] после проведенного оперативного лечения в объеме иссечения стенки влагалища. Пациентка К., выписана на 5 сутки после проведенного оперативного лечения, под наблюдение врача женской консультации и рекомендациями по продолжению приема препаратов железа и рациональной контрацепции.

Анализируя представленную клинико-инструментальную, лабораторную и патоморфо-логическую характеристику данного случая, с учетом отсутствия данных за первоначальную локализацию плодного яйца в полости матки, лабораторную динамику β – ХГЧ в послеоперационном периоде и специфические морфологические маркеры имплантации в стенке влагалища, у данной пациентки был верифицирован заключительный диагноз «Внематочная беременность с локализацией имплантации плодного яйца в стенке влагалища на фоне аномалии его развития – неполной перегородки влагалища», что может соответствует шифру О00.8 по МКБ-Х.

Таким образом, представленные случаи внематочной беременности следует верифицировать как казуистические, не включенные в имеющиеся на сегодняшний день общепризнанные клинические и клинико-статистические систематизации болезней. Кроме того, последовательное изложение и особенности клинико-диагностических и лечебных мероприятий позволит в дальнейшем оптимизировать тактику ведения пациенток с атипично протекающими вариантами внематочной беременности.

Рис. 3. Врастание ворсин хориона в стенку влагалища. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х250

Рис. 2. Стенка влагалища, выстланная МПЭ, наличием большого количества сосудов и очаговым кровоизлиянием на периферии зоны имплантации. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х250

Рис. 4. Ворсины хориона (тот же препарат). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х400

Список литературы Внематочная беременность: клинико-патогистологические зарисовки казуистических случаев

- Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Шахламова М.Н., Белоцерковцева Л.Д. Внематочная беременность. -М.: Медицина, 2001. -221 с.

- Гаспаров A.C., Каушанская Л.В., Хилькевич Е.Г., Довлетханова Э.Р. и др. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии//Краткое руководство для врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, ординаторов, студентов медицинских вузов, врачей скорой медицинской помощи/под редакцией акад. РАМН В.Н. Серова. -М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. -245 с.

- Каушанская Л.В. Внематочная беременность: патогенез, клиника, диагностика, отдаленные результаты лечения: автореф. дис. … д.м.н. -М., 2010. -39 с.

- Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -1024 с.