Внимание граждан к политике в Европе и России: социальное структурирование и институциональный контекст

Автор: Сафронов Вячеслав Владимирович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социально-политические исследования

Статья в выпуске: 6, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию различий в европейских странах внимания людей к политике, обусловленных как их положением в социальной и демографической структурах общества, так и общественным макро контекстом — состоянием в этих странах экономики и демократии, развитием социального государства и работоспособностью государственных структур. Анализ репрезентативных опросных данных, полученных в 28 государствах в ходе четвертого раунда Европейского социального исследования в 2008-2009 гг., и статистических материалов Мирового банка и других источников, фиксирующих их контекстуальные особенности, осуществлялся с помощью статистических методов двухуровневого линейного моделирования. Результаты свидетельствуют, что сокращению различий политического внимания между малообразованными и хорошо образованными слоями способствует в первую очередь эффективная работа политических и государственных институтов. Политика приобретает для людей смысл в тех странах, где они способны посредством этих институтов оказывать на нее влияние. В России черты демократического гражданина, подразумевающие его заинтересованность и компетентность в политике, все еще не получили такого распространения, как в стабильных западных демократиях, а политические неравенства проявляются с большей отчетливостью, чем в наиболее развитых европейских странах. Причина этого — низкая эффективность российских псевдодемократических институтов, о которой говорят и процветающая коррупция, и распространенное беззаконие, и нерешенность важнейших общественных проблем.

Внимание к политическим сообщениям сми, социальные различия и влияние на них макро контекста, европейское социальное исследование, двухуровневые линейные модели

Короткий адрес: https://sciup.org/142182048

IDR: 142182048

Текст научной статьи Внимание граждан к политике в Европе и России: социальное структурирование и институциональный контекст

В 2000-е годы при президенте и премьере В.В. Путине российская политическая система все больше отступала от принципов демократии. Согласно Freedom House, после 2004 г. Россия утрачивает статус "частично свободной" страны — превращается в недемократическое, "несвободное" государство. Сегодня, в 2013 г., определение ее политического устройства — "консолидированный авторитарный режим" (см. . Наряду с устремлениями кремлевской элиты к монополизации власти, коррозии российской демократии могла способствовать неразвитость демократической политической культуры в нашем обществе. Демократическая культура подразумевает не только усвоение широкими общественными слоями демократических ценностей и поддержку ими демократических установлений, но и стремление граждан участвовать в политической жизни. Проблемы российской демократии в определенной мере были обусловлены, как предполагается в настоящем исследовании, отстраненностью многих наших сограждан от политики, отсутствием у них черт, которые считаются необходимыми для демократического гражданина. Среди этих черт — вовлеченность в политику, компетентность в политических вопросах и активное в ней участие. В 2000-е гг. политическое безразличие и пассивность могли распространяться в нашем обществе вследствие выстраивания российскими властными элитами псевдодемократического режима, в котором политические решения мало связаны с интересами массовых социальных сил, а также из-за неэффективности государственного управления, несоблюдения законности и широкого распространения коррупции.

Одна из важнейших характеристик, свидетельствующая о формировании гражданских черт, — появление у людей интереса к политическим вопросам и стремления наблюдать за политикой по сообщениям средств массовой информации. В представленном ниже исследовании проверяется предположение о невысоком интересе многих российских граждан к политике. С этой целью показатели внимания людей к политической информации ТВ, радио и газет, зафиксированные в России, сопоставляются с данными, характеризующими многие другие страны Европы. Рассматривается демографическое и соци- альное структурирование такой политической вовлеченности в разных европейских странах, и анализируется влияние контекстуальных факторов, свидетельствующих об особенностях экономического развития этих стран и эффективности их государственных институтов, на выраженность в них социальной дифференциации политического внимания.

Гражданские аттитюды и политическое участие: состояние дел и новые направления анализа

Демократическая форма правления предполагает участие граждан в политике, и для этого они должны ею интересоваться, следить за событиями политической жизни и уметь в них разбираться. В классическом исследовании политической культуры Г. Алмонд и С. Верба писали: "Наблюдение за правительственными и политическими делами и внимание к политике свидетельствуют лишь об ограниченной гражданской ориентации, и все же без них не было бы гражданской культуры" (Almond and Verba 1989: p.53). "Минимальная степень политического интереса среди граждан является важной предпосылкой устойчивости и развития демократических политических обществ" (Van Deth, Elff 2004: p.502). Заинтересованность общественными делами — ключевой признак демократического гражданства и "важнейшая предпосылка более активных и коллективных форм (политического — ВС) участия" (Martin and van Deth 2007: p.303). Так, например: "Решение голосовать или не голосовать зависит от многих соображений, — отмечает А. Блэ в обзоре исследований, посвященных участию в выборах, — однако два самых важных из них — интересуется ли человек политикой или нет, и считает ли он голосование гражданским долгом" (Blais 2007: p. 633).

С конца 90-х годов в теоретических и методологических подходах, связанных с изучением гражданских убеждений и политического участия граждан, происходили существенные изменения (Norris 2007).

Согласно концептуальной модели, разработанной на основе американских исследований С. Вербой и его коллегами (Verba and Nie 1972; Verba, Schlozman, Brady 1995; Burns, Schlozman, Verba 2001), политическая активность индивида зависит от его социально-экономического статуса — повышается с ростом образования, доходов, профессионального поло- жения. Это связано с влиянием статуса — через различные социальные институты, от семьи до работы — на аккумуляцию ресурсов, необходимых для занятия политикой — денег, свободного времени и "гражданских навыков" организационной и коммуникативной деятельности. Важную роль играют и другие социальные различия — например, мужчины более активны, чем женщины, активность нарастает с продвижением по стадиям жизненного цикла. Более высокое социальное положение способствует также психологической вовлеченности в политику — формированию у человека интереса к ней, уверенности, что на нее можно повлиять, чувства гражданского долга, политических знаний, и предполагает его нахождение в социальной среде, способствующей политическому рекрутированию, и именно благодаря такой вовлеченности и возможности мобилизации увеличивается вероятность его участия в политике (дальнейший углубленный анализ таких детерминаций и его расширение за счет изучения социальных неравенств в политической деятельности не только индивидов, но и организаций см. Schlozman, Verba, Brady 2012). Кроме того, политическое поведение может зависеть от макро контекста — общие закономерности, определяющие политические неравенства, проявляются в разных странах с неодинаковой отчетливостью (Verba, Nie, Kim 1978).

Развитие этой модели в последнее время было связано с растущим интересом как раз к контекстуальным факторам. "Существующие объяснения политического участия, — замечает П. Норрис, — обычно сосредоточиваются на социальных неравенствах <…>, а также на культурных аттитюдах, таких как политический интерес и доверие. Однако самих по себе этих факторов недостаточно для раскрытия отчетливых контрастов в политическом активизме на национальных уровнях. Важно также учитывать более широкий контекст, определяемый социетальной модернизацией, институциональным дизайном и мобилизующими организациями" (Norris 2002: p.4). В литературе по сравнительному изучению политического участия происходило соответствующее смещение акцентов — в сторону "повышенного внимания к социальным процессам, посредством которых организации, такие как партии, ассоциации и объединения жителей, мобилизуют граждан, а также к более широкому контексту институциональных правил, определяющих формы участия" (Norris 2007: p.643).

Концептуальный подход, нацеленный на выявление зависимостей политического поведения от институциональных особенностей устройства политических систем, получил наибольшее развитие в исследованиях электорального поведения. Примером может служить проект Сравнительного изучения электоральных систем (CSES — Comparative Study of Electoral Systems, см. , в котором сведения о поведении граждан на выборах в нескольких десятках стран, полученные в репрезентативных опросах, анализируются совместно с широким кругом показателей политического устройства этих стран.

Результаты первого этапа ("модуля") проекта, отмечает Г.-Д. Клингеманн, подтверждают в определенной мере предположение о влиянии институтов на политические взгляды и электоральное поведение граждан (Klingemann 2009: p.26). Приведем несколько примеров. Так, в интересующей нас области изучения политических аттитюдов, Ж. Томассен и Х. ван дер Колк обнаружили, что удовлетворенность граждан тем, как работают в стране демократические институты, выше в старых демократиях по сравнению с новыми: эта удовлетворенность обусловлена восприятием людьми состояния дел в экономике, причем в новых демократиях такой эффект более заметен, чем в старых (Thomassen and Van der Kolk 2009). Согласно другому исследованию, поддержка демократии, выражающаяся в позитивном мнении граждан о ее работе, связана с двумя макро переменными — положительно с ВВП (валовой внутренний продукт) и отрицательно с интенсивностью этнического конфлик- та, однако отчетливых эффектов, свидетельствующих о влиянии институциональных факторов, определяющих неодинаковые возможности представительства социальных интересов или подотчетности властей, выявить не удалось (Listhaug, Aardal and Ellis 2009). Решение граждан об участии в выборах, как установили С. Бандуччи и Дж. Карп, зависит от их убежденности в том, что голосование способно привести к действительному изменению в политике, а это в свою очередь связано с особенностями электоральной и партийной систем — "PR системы (с пропорциональным представительством — ВС) укрепляют такую убежденность, преимущественно — у сторонников небольших партий, обеспечивая пропорциональные результаты. Однако коалиционные правительства, которые также являются следствием PR систем, вызывают ее снижение, особенно в том случае, когда формируется широкая коалиция" (Banducci and Karp 2009: p.127). Политические знания участников опросов, по заключению другого исследования (Grоnlund and Milner 2006), зависят от полученного ими образования, а сила этой связи — от экономического перераспределения в стране и особенностей ее электоральной системы. В эгалитарных странах осведомленность в политике слабее связана с образовательными различиями, чем в обществах с выраженными неравенствами. Образовательные различия с большей отчетливостью проявляются в мажоритарных демократиях по сравнению со странами с пропорциональным представительством.

Последующий Сравнительный анализ избирательных систем (информация второго "модуля") — его отличало систематическое применением статистических методов многоуровневого моделирования — свидетельствует, что "многие из основных предикторов индивидуального поведения действуют сходным образом даже в сильно различающихся демократиях из CSES <…> контекстуальные факторы скорее модифицируют эти общие (индивидуального уровня) процессы электорального выбора, чем вызывают совершенно от них отличные процессы" (Anderson and Dalton 2011: p.243). В том числе они изменяют характер зависимостей между гражданскими аттитю-дами и политическим поведением. Проиллюстрируем это положение несколькими примерами. По результатам М.К. Кит-тилсона и К. Андерсона (Kittilson and Anderson 2011), решение граждан об участии в голосовании зависит от степени поляризации партийной системы, причем этот контекстуальный фактор действует в сочетании с переменной индивидуального уровня, фиксирующей их уверенность в том, что со сменой руководства можно добиться изменений в политике и что участие в голосовании имеет значение. Так, "граждане, уверенные, что их голос имеет значение, с большей вероятностью примут участие в выборах, если они живут в странах, где партии представляют более поляризованные профили политики. Напротив, граждане, не разделяющие этой уверенности о своем участии, гораздо реже голосуют, когда политические партии располагаются идеологически дальше друг от друга" (там же: p.3334). Многие избиратели, голосуя за определенную политическую партию, ориентируются, как выяснил Р. Далтон, на соответствие — в спектре Левый-Правый — ее идеологической позиции своим взглядам, и эта зависимость обусловлена как информированностью человека о политике, так и контекстом — степенью выраженности в стране партийной поляризации, а также интеракцией этих факторов (Dalton 2011). "При недостатке в политическом контексте сведений о позициях партий (поляризации партийной системы), знание <…> становится особенно важным для идентификации избирателем партийных позиций и соединения его предпочтений с партийным выбором. Когда такие сведения оказываются более доступными — в сильно поляризованных системах, — различия в голосовании между индивидами с высоким и низким уровнями знаний сокращаются" (там же: p.120-121).

Углубленное изучение социетального контекста и его значения для формирования гражданских аттитюдов затронуло и интересующую нас в этой работе предметную область — интереса людей к политике.

Согласно данным, собранным в опросах "Евробарометр" с 1970 по 1998 г., между странами Европы обнаруживаются отчетливые и устойчивые различия по показателям политической вовлеченности граждан (частоты обсуждения ими политических вопросов), которые не сводятся к особенностям композиции населения — они сохраняются и при контроле социальной демографии (Van Deth, Elff 2000). В этом исследовании были не только подтверждены известные факты о том, что женщины меньше интересуются политикой, чем мужчины, как и молодые люди в отличие от зрелых и пожилых, а также — образованные по сравнению с теми, кто не получил хорошего образования, но и показано, что такие расхождения по образованию были сходными в разных частях Европы, тогда как выраженность гендерной и возрастной дифференциации была неодинаковой. Для объяснения таких различий, согласно общему выводу работы, наряду с переменными индивидуального уровня следует рассматривать и контекстуальные факторы, описывающие расхождения между странами (Van Deth, Elff 2000: p.24).

Соображение о дифференцированном для разных слоев значении контекста подтверждает исследование зависимости между политической ангажированностью граждан (анализ серии опросных данных для развитых индустриальных демократий за ряд лет) и степенью выраженности в обществе экономических неравенств (Solt 2008). Многоуровневое моделирование, в котором учитывались интеракции между переменными индивидуального и социетального уровней, продемонстрировало, что с повышением в стране доходных неравенств заметно снижается интерес людей к политике, частота политических дискуссий, а также электоральное участие, причем такое снижение происходит во всех доходных стратах, кроме самой верхней. "Рост экономического неравенства, — пишет Ф. Солт, — все сильнее искажает демократию в интересах самых богатых граждан, вследствие чего многие другие люди склоняются к мнению, что в политические игры попросту не стоит играть" (Solt 2008: p. 58).

Таким образом, предшествующие исследования свидетельствуют, что интерес граждан к политике — важное условие демократического правления, способствующее, как и другие гражданские аттитюды, их участию в выборах и политической активности в других формах. Этот интерес, как и политическое участие, социально структурирован: он заметно выше в верхних социальных стратах — у людей с высоким уровнем образования, доходов, профессионально статуса, у мужчин по сравнению с женщинами, в старших возрастных когортах по отношению к младшим. В то же время, степень заинтересованности человека политикой обусловлена не только его положением в социальной структуре, но и тем, в каком обществе он живет. В области сравнительного изучения политической вовлеченности одно из важных современных направлений — исследование влияния на нее контекстуальных факторов. Такое исследование предполагает совместный анализ данных массовых опросов и сведений о контексте, например, об уровне социально-экономического развития стран или устройстве их политических институтов, который осуществляется с применением статистических методов многоуровневого моделирования. Согласно полученным результатам, гражданские аттитю-ды играют важную роль при объяснении электорального поведения — их влияние на него может заметно меняться при изменении политической среды.

Однако лишь в отдельных работах рассматривались многоуровневые модели, в которых интерес к политике или другие из этих аттитюдов служили в качестве зависимых переменных. Так, было показано, что высокий уровень экономического развития страны способствует повышению заинтересованности граждан политикой. При сокращении в обществе экономических неравенств политика все больше привлекает к себе менее обеспеченные слои населения — обездоленные люди начинают обретать уверенность в возможности отстаивания с ее помощью своих интересов. Продолжая эти пока немногочисленные исследования, настоящая работа направлена на дальнейшее прояснение вопроса о том, в каких экономических и политических контекстах сокращаются социальные различия в проявлениях интереса к политике и при каких социетальных условиях они, наоборот, увеличиваются. Установив эти общеевропейские закономерности, можно будет лучше понять и ситуацию с развитием гражданских ориентаций в нашей стране — выяснить причины сдерживания этого развития и установить, связано ли оно с особенностями устройства и функционирования российских государственных и политических институтов.

Внимание к политике в европейских странах: задачи и методы исследования

Теоретическая ориентация представленного ниже исследования, опирающаяся на концепцию многоуровневой детерминации вовлеченности людей в политику и на идеи о политизации общества, предполагает, что проявление гражданами разных стран интереса к политике, выступающее важной предпосылкой демократического правления, зависит не только от их положения в социальной структуре общества, но и связано с макро контекстом, отличающим одно общество от другого по экономическим, социальным и политическим параметрам. Политические неравенства в проявлении этого интереса обусловлены социальными различиями — политика в большей мере привлекает внимание тех людей, которые обладают необходимыми знаниями, навыками, ресурсами, приобретаемыми благодаря более высокому положению в социальной структуре, жизненному опыту или закрепленным гендерным ролям.

Главные ее цели — описать степень заинтересованности граждан ряда европейских стран и России политикой, выяснить, насколько отчетливо она в них структурирована по социальным и демографическим основаниям, и установить, какие экономические, социальные и политические условия, отличающие эти страны между собой, способствуют повышению интереса общественности к политике и сокращению таких структурных неравенств. Свидетельством политической заинтересованности граждан будет служить в данной работе показатель их внимания к политическим сообщениям средств массовой коммуникации (СМИ). Аналитические шаги, ведущие к указанным целям, подразумевают решение ряда конкретных задач и проверку гипотез, которые можно объединить в следующие три блока.

Первый включает три задачи:

-

1) Сравнение европейских стран по степени внимания их граждан к политике и

-

2) выяснение того, какую роль в неодинаковой заинтересованности людей политическими вопросами играют различия между ними, связанные с положением в социальной структуре

общества, и какую — отличия между странами, в которых они живут.

-

3) Проверка предположения о неодинаковом социальном структурировании политического внимания в европейских обществах — больших расхождениях между социально-демографическими стратами в одних из них, меньших — в других.

Второй блок задач связан с изучением экономического макро контекста:

-

4) Попытка подтверждения результатов предшествующих исследований о повышении интереса к политике в странах с высоким уровнем экономического развития. Изучение влияния контекстуального фактора, фиксирующего различия между странами по состоянию экономики и потенциалу развития человека, на социальное структурирование внимания к политике. Можно допустить, что аккумуляция ресурсов человеческого развития на уровне страны способствует сглаживанию этого структурирования. В обществе с развитой экономикой, образованным и здоровым населением нормой становится политическое поведение, характерное для более обеспеченных и образованных слоев, и для удовлетворения их повышенных запросов в системе массовой информации политика начинает занимать более важное место. Нормативные требования, расширение информационного предложения и возросшие возможности отстаивания гражданами своих интересов в таком обществе могут побудить и представителей нижних слоев обратиться к политике, вследствие чего и будет наблюдаться указанное сглаживание.

-

5) Анализ зависимости социального структурирования внимания к политике от контекстуальной выраженности экономических неравенств, направленный на поиск дополнительных фактов, способных подтвердить утверждение, согласно которому сокращение доходных неравенств в обществе способствует большему равенству в политической вовлеченности граждан. В странах с сильно выраженными неравенствами многие представители менее благополучных слоев перестают верить в политические средства отстаивания своих интересов и следить за происходящим в политике, полагая, что она служит только целям элиты. С обретением этими людьми веры в политику в эгалитарных обществах, интерес к ней в их рядах, согласно предположению, будет усиливаться.

-

6) Рассмотрение охарактеризованной выше (п. 5) зависимости при учете фактора социально-экономического развития. Поскольку с повышением последнего доходные неравенства, как правило, сокращаются, описанная зависимость может оказаться обусловленной именно этим фактором, а не тем, насколько отчетливым является разделение общества на бедных и богатых.

Третий блок исследовательских вопросов имеет дело с политическим контекстом — здесь предполагается проанализировать социальные различия в заинтересованности людей политикой, складывающиеся в странах с разной степенью политизации общественности. Некоторые из важных факторов такой политизации, рассматриваемые в рамках настоящей работы, связаны с развитием демократии в стране, устройством ее политической системы и эффективностью работы государственных и демократических институтов. Основное внимание уделяется трем из этих факторов, охарактеризованным в следующих задачах этого блока:

-

7) Сопоставление социально-демографического структурирования интереса к сообщениям СМИ в странах, отличающихся по длительности существования в них демократии и накопленному гражданами опыту поведения в демократической системе. Предполагается, что в стабильных демократических режимах навыки политического участия, включая умение разбираться в политике, интерес к ней и стремление следить за тем, что в ней происходит, вырабатываются в той или иной мере у граждан из любых социальных страт. В странах с большим демократическим опытом будет, вероятно, не только выше уро-

- вень внимания к политике, но и менее выражена социальная дифференциация этого внимания. Длительность научения способна компенсировать людям дефицит необходимых для вовлечения в политику ресурсов, который обостряется по мере понижения их социального статуса.

-

8) Продолжение исследования демократического контекста, предполагающее смещение акцента с опыта знакомства европейских обществ с демократией на степень развития в них демократических институтов — различий между странами в отношении соблюдения политических прав и свобод и подотчетности властей перед обществом. Можно предположить, что большие возможности оказания гражданами политического влияния в развитых демократиях (связанные со свободой слова, объединений, СМИ и честно проводимыми выборами) — важное условие их вовлечения в политику. Не только те, у кого есть ресурсы вследствие высокого социального положения, оказываются при этом условии связанными с политикой. Она может привлекать и непривилегированные слои, получающие при более демократическом политическом режиме средства защиты своих интересов.

-

9) Изучение эффективности работы государственных и демократических институтов как контекстуального обстоятельства, определяющего интересующие нас политические неравенства. Неэффективная деятельность руководства, усугубляемая несоблюдением законов и коррупцией, способны усилить отчуждение общества от политики и привести к расширению лага между нижними и верхними общественными слоями, в большей мере отторгая от нее тех, кто, не обладая навыками и ресурсами, перестает надеяться на возможность решения своих проблем через политиков и государственные органы.

Эмпирические сведения, которые анализировались при решении приведенных задач, включают данные репрезентативных массовых опросов населения (в возрасте 15 лет и старше), проводившихся в 28 странах по программе 4-го раунда Европейского Социального Исследования в конце 2008 — начале 2009 гг. (European Social Survey … 2008; далее — ESS), а также статистические показатели для этих стран, представленные в материалах Мирового банка (World Bank, , Программы развития ООН (UNDP, , Евростата (Eurostat, eurostat/home) и Polity IV . В число государств, изучавшихся в этом раунде, входят: Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Кипр, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. Общее число опрошенных составляет пятьдесят с лишним тысяч человек, самая маленькая из выборок — на Кипре — насчитывает 1215 респондентов, средняя — около 2000, а наибольшая, в Германии, — 2751 человек.

В отличие от упомянутых ранее исследований, о заинтересованности человека политикой мы будет судить не по его оценке своего к ней отношения (subjective political interest) и не по частоте обсуждения политических вопросов с другими людьми, а, как отмечалось, по показателю внимания к политической информации, распространяемой СМИ. В ESS опросах участникам исследования предлагалось ответить на следующие три вопроса:

-

a) "Из всего времени, которое Вы проводите у телевизора в обычный будний день, сколько времени Вы смотрите новости или передачи о политике и текущих событиях?"

-

b) "Из общего количества времени, которое Вы слушаете радио в обычный будний день, сколько времени Вы слушаете новости или программы, посвященные политике и текущим событиям?"

-

c) "Из общего количества времени, которое Вы проводите за чтением газет в обычный будний день, сколько времени

уходит у Вас на чтение материалов, посвященных политике и текущим событиям?"

Порядковые градации ответов на эти вопросы (0 — Нисколько/ совсем не делаю этого, 1 — Менее получаса, 2 — От получаса до часа, 3 — От одного часа до полутора часов, 4 — От полутора до двух часов, 5 — От двух до двух с половиной часов, 6 — От двух с половиной до трех часов, 7 — Более трех часов) преобразовывались нами в метрическую шкалу. Вместо этих градаций респондентам приписывалось время в минутах, в течение которого они обычно смотрят, слушают, читают политические сообщения, — средние значения временных интервалов, указанных в том или ином варианте ответа (нулевые значения получили не только те, кто этого не делает, но и люди, вообще не читающие газет, не слушающие радио, не смотрящие ТВ; "более трех часов" преобразовывалось в минуты по общему для всех вариантов ответа правилу: нижняя граница диапазона плюс 15 минут). Три полученных таким образом показателя использовались для конструирования обобщающего индекса внимания участника опроса к политике, значения которого были получены в результате суммирования времени, которое он в обычный будний день посвящает знакомству с политикой по сообщениям ТВ, радио и газет. Следует отметить, что сегодня многие люди следят за политикой, обращаясь к Интернету. К сожалению, рассматриваемые материалы ESS не содержат сведений о потреблении политической информации, циркулирующей в Сети. Тем не менее, можно допустить, что респонденты, которые пользуются Интернет версиями газет, ТВ и радио программ, принимали их в расчет при ответах на приведенные анкетные вопросы.

Интерес к политике, согласно имеющимся фактам, существенно повышается по мере роста уровня образования человека, увеличивается при продвижении по стадиям жизненного цикла от молодых возрастов к старшим, выше он и у мужчин по сравнению с женщинами. Такие зависимости систематически выявлялись в исследованиях, проводившихся с конца 40-х гг. прошлого века (см. ссылки в Van Deth, Elff 2000: pp. 7-8). "Попытки расширить набор объяснительных факторов политического интереса в Европе после учета образования, пола и возраста оказываются по преимуществу безуспешными" (Van Deth, Elff 2000: p.10). В нашей работе социальные и демографические различия также фиксировались с помощью этих трех переменных — формального образования, измеренного по общему числу лет, в течение которых респондент учился в том или ином образовательном учреждении (школе, училище, институте, университете и т.п.), возраста (в годах) и гендерной дихотомии. Хотя предварительный анализ позволил обнаружить заметные зависимости между индексом внимания к политике и некоторыми другими переменными социальной демографии, как, например, тип или размер населенного пункта, в котором живет респондент, такие различия, несмотря на статистическую значимость (вследствие очень большого числа опрошенных), с содержательной точки зрения были невелики и в последующем не рассматривались.

При отборе переменных индивидуального уровня нами учитывалось еще одно важное обстоятельство. Полевая стадия ESS опросов могла растягиваться на несколько месяцев (с осени 2008 г. до весны 2009 г.) и приходиться для некоторых респондентов из тех или других стран на время политической мобилизации, связанной с проведением национальных выборов. В связи с этим, на основе информации из анкеты о дате проведения опроса и сведений о ближайших парламентских или президентских выборах, предшествующих этой дате и за ней следующих (о времени проведения выборов в разных странах см. Psephos Adam Carr's Election Archive, , нами был сконструирован показатель электоральной мобилизации, указывающий, проводилось ли анкетирование с данным респондентом в течение шести месяцев, предшествующих выборам, или двух месяцев после их окончания (ког- да внимание к политике могло повышаться в ходе предвыборных баталий и во время формирования нового правительства). Оказалось, что это обстоятельство не играет существенной роли при оценке того, сколько времени в день индивид следит за политикой. Зафиксированная указанным образом электоральная мобилизация действительно ведет к увеличению этого времени, однако оно было очень небольшим — различия между респондентами, опрошенными в период мобилизации и за его границами (при контроле социальной демографии и неодинакового ее влияния в разных странах на политическое внимание) оказались статистически незначимыми. Этот факт подтверждается и специальным исследованием — также на данных ESS — проблемы влияния выборов на интерес к политике: "Результаты показывают, что промежуток времени от последних выборов и время до следующих выборов не связаны с изменениями в уровнях интереса к политике" (Solvak 2009: p.316). Таким образом, наш показатель внимания к политике фиксирует устойчивые практики знакомства с нею посредством СМИ, отражающие скорее особенности политической культуры разных европейских стран и социальных слоев, чем ситуативные реакции на текущие события политической жизни (даже такие важные, как общенациональные выборы).

В число основных контекстуальных факторов, описывающих различия между 28 изучавшимися странами по характеристикам экономического, социального и политического развития, входят следующие показатели (ряд дополнительных переменных будет представлен при изложении результатов):

-

1) Индекс развития человека (или индекс развития человеческого потенциала), 2008 г. — Human Development Index, HDI (UNDP — United Nations Development Program). Измеряет уровень социально-экономического развития страны с помощью композитного показателя, учитывающего не только размер национального дохода, но и ожидаемую продолжительность жизни населения и его образование ( http://hdrstats.undp.org/en/tables/ ).

-

2) Коэффициент Джини, 2008 г. (в отдельных случаях ближайшие годы) — Gini coefficient of equivalised disposable income (Eurostat, SILC — основной источник, и другие данные). Свидетельствует о выраженности доходных неравенств в европейских странах. ( anguage=en&pcode=tessi190&plugin= 0).

-

3) Протяженность демократического правления: число лет между 1946 и 2008 г., в течение которых политический режим в стране был демократией — когда значения индекса, рассчитываемого в проекте Polity IV, составляли для нее от +6 до +10 ( http://www.systemicpeace.org/ polity/polity4.htm).

-

4) Развитие демократических прав и свобод, 2008 г. — Voice and Accountability, Worldwide Governance Indicators, WGI (World Bank). Обобщенный индикатор неодинаковых в разных странах возможностей участия граждан в избрании властей, степени соблюдения в них свободы выражения мнений, свободы ассоциаций и независимости СМИ ( http://info.world-bank.org/governance/wgi/ ).

-

5) Эффективность государственного управления, 2008 г. — Government Effectiveness, WGI (World Bank). Показатель позволяет судить о качестве работы государственных служащих и их независимости от политического давления, качестве услуг, оказываемых государством населению, о способности властей вырабатывать политические решения и проводить их в жизнь, приверженности принятому курсу ( http://info.world-bank.org/governance/wgi/ ).

-

6) Соблюдение законности, 2008 г. — Rule of Law, WGI (World Bank). Индикатор свидетельствует о доверии законам и об их соблюдении в стране — оценивает качество работы полиции и судов, меру соблюдения прав собственности и выполнения контрактных обязательств, вероятность преступления и насилия ( http://info.worldbank.org/governance/ wgi/).

-

7) Контроль коррупции, 2008 г. — Control of Corruption, WGI (World Bank). Композитный показатель, входящий в состав Worldwide Governance Indicators, говорит о способности общества и государства справляться с коррупцией ( http://info.worldbank.org/governance/ wgi/).

Данные массовых опросов и статистика для стран образуют двухуровневую иерархическую структуру: сведения о внимании респондентов к политике, об их образовании и демографических характеристиках, полученные в ESS, относятся к первому уровню, представленному индивидами, а контекстуальные переменные, характеризующие страны, — ко второму уровню, надстроенному над первым. Анализ подобных иерархически упорядоченных данных осуществляется в политологических и социологических исследованиях последнего десятилетия с помощью специально разработанного для этих целей математического аппарата многоуровневого моделирования. В нашей работе использовался специализированный статистический пакет, созданный для конструирования такого рода моделей, — HLM-6 (Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling by Stephen Raudenbush, Anthony Bryk, and Richard Congdon, см. . С его помощью осуществлялось построение двухуровневых линейных моделей (Raudenbush, Bryk 2002: Chapters 2-5), в которых неодинаковое внимание участников опросов к политической информации СМИ объяснялось с помощью как переменных индивидуального уровня — пола, возраста и образования, так и контекстуальных факторов — того или иного из приведенных выше показателей социально-экономического развития и политических особенностей изучавшихся в 4-ом раунде ESS стран. При изложении результатов моделирования нами будут использоваться обозначения, принятые в указанной книге.

Результаты моделирования, полученные на предварительной стадии исследования, связанной с проверкой статистических допущений, показали, что некоторые из важных предположений, нарушение которых способно привести к неадекватной оценке параметров модели, можно соблюсти только при преобразовании зависимой переменной, устраняющем характерную для большинства стран вытянутость распределения в сторону высоких значений. В связи с этим во всех рассмотренных ниже моделях анализируется преобразованная (в соответствии с одним из признанных способов устранения отклонений распределения от нормального) зависимая переменная — она представляет собой квадратный корень из описанного ранее индекса внимания к политическим сообщениям СМИ.

Поскольку главные задачи исследования предполагают выяснение того, как в разных социетальных контекстах меняется влияние социальной демографии на внимание к политике, основная разновидность рассматриваемых моделей описывается уравнениями со случайными коэффициентами для переменных первого уровня и интеракциями между этими переменными и контекстуальными факторами.

Внимание в Европек политическим сообщениям СМИ

Граждане европейских государств проявляют неодинаковый интерес к политике. Согласно результатам А.В. Андреенковой (ESS, 3-й раунд, осень 2006 г. — начало 2007 г.), в странах Средиземноморья его самооценки ниже, чем в Северной и Центральной Европе, как ниже они и в "странах, которые находятся на этапе трансформации политической системы", чем в "старых развитых демократиях" (Андреенкова 2009: с.100-107; 2010: с.49-55). Россия по этому показателю схожа со многими новыми демократиями Восточной Европы — она "находится в середине списка европейских стран по уровню интереса к политике" (43% хотя бы отчасти ею интересуются) (Андреенкова 2009: с.102). Наш анализ трех временных срезов ESS (раунды 3,

4 и 5, охватывающие соответственно конец-начало 2006-2007, 20082009 и 2010-2011 гг.) также показывает, что об интересе к политике в Российской Федерации заявляет заметно меньшая доля граждан, чем во многих стабильных западных демократиях, — менее половины участников опроса (для ряда посткоммунистических и менее развитых стран этот показатель был еще ниже).

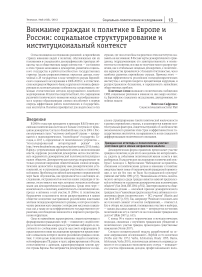

Описанная картина воспроизводится (в общем, но с важными особенностями) и при рассмотрении нашего показателя внимания к политике — времени, уделяемого типичным гражданином той или другой страны политическим сообщениям СМИ. Как видно на рисунке 1, это время сильно варьирует — от минимального значения в Греции, равного 48 минутам, до наибольшего показателя, относящегося к Дании, — 112 минут. В нижней половине списка, упорядоченного по мере сниже-

Рис. 1. Потребление политической информации ТВ, радио и газет в Европе (ESS, 4-й раунд, 2008-2009 гг., N = 53867)

ния внимания в стране к политике, располагаются, как правило, относительно менее развитые социально и экономически новые демократии, к числу которых относятся и многие посткоммунистические государства. На последних позициях оказались Греция (48 мин.), Кипр (63 мин.), Россия (64 мин.) и Чехия (67 мин.) (но также — Швейцария), далее следуют Испания, Хорватия, Венгрия, Болгария, Украина, Португалия и Латвия (от 72 до 77 мин.). В верхней части этого списка с большей вероятностью можно встретить стабильные европейские демократии, страны с высоким уровнем развития экономики и социального государства. К ним относятся Дания (112 мин.), Норвегия (111 мин.), Израиль (106 мин.) (но и посткоммунистические Эстония и Румыния), а также Финляндия, Нидерланды, Великобритания и Швеция (от 100 до 89 мин.).

Приведенные средние оценки могут в определенной мере завышать время, уделяемое типичным гражданином той или иной страны политике, поскольку едва ли ни в каждой из них есть сравнительно небольшие страты, которые посвящают ей много часов. В связи с этим приведем вкратце результаты сопоставления стран по другому показателю — доле участников опросов, которые потребляют политическую информацию в течение не менее одного часа (общее для респондентов из всех стран среднее значение). В этом случае внизу окажутся Греция (32%), Россия (44%), Турция (49%), Чехия, Испания, Украина, Кипр (50-52%), а наверху — Дания (82%), Норвегия (78%), Эстония (76%) и Финляндия, Нидерланды, Швеция (73-67%).

Таким образом, во всех изучавшихся в ESS странах люди систематически следят за событиями политической жизни, но при этом в некоторых из них уровень внимания к политике на- много выше, чем в других. В России он — один из самых низких. Такие различия, скорее всего, не случайны. Поиску стоящих за ними факторов посвящены последующие параграфы — в каждом из них будут рассматриваться вопросы, соответствующие описанным ранее трем блокам задач.

Знакомство с политикой в СМИ: социально-демографические различия и значение социетального контекста

В европейских обществах, как было показано, политике уделяется неодинаковое внимание. Это может быть вызвано, согласно нашим предположением, социально-экономическими и политическими различиями между странами. Однако причиной могут служить и отличия демографических и социальных структур населения этих обществ: если в одной стране больше доля мужского населения, выше средний возраст или уровень образования, чем в другой, то — в силу позитивного влияния этих переменных на интерес к политике — следует ожидать, что в первой внимание в среднем будет выше, чем во второй. Поэтому прежде чем обратиться к анализу экономических и политических социетальных факторов, нам предстоит выяснить, не исчерпываются ли расхождения между странами по уровню внимания к политике такими композиционными особенностями. Кроме того, нужно убедиться, сохраняются ли при рассмотрении переменной внимания к политическим сообщениям известные зависимости (на уровне индивидов) между социальной демографией и гражданскими аттитюдами. Принципиальное предположение, из которого мы исходили при формулировке задач исследования, заключается в том, что расхождение между социальными стратами по выраженности интереса к политической жизни проявляется в одних странах с большей отчетливостью, чем в других. Это предположение нам также нужно будет проверить.

Результаты двухуровневого линейного моделирования, позволяющие вынести заключение по всем перечисленным проблемам, приводятся в таблице 1. В ней даются характеристики двух моделей. Одна из них — это так называемая "нулевая" модель, которая описывается уравнением, не содержащим ни переменных индивидуального уровня, ни контекстуальных факторов. Она дает возможность оценить дисперсию показателя политического внимания для единиц второго уровня — изучавшихся европейских стран. Эта дисперсия (см. в таблице тау для Intercept'а) оказалась статистически значимой на высоком уровне, что подтверждает впечатление о значительных расхождениях между странами по интересующему нас показателю, появившееся при их сопоставлении в предшествующем разделе.

Приведенные в таблице 1 значения дисперсий для первого (R) и второго уровней (тау) нулевой модели позволяют рассчитать "коэффициент внутриклассовой корреляции" (Intraclass Correlation Coefficient, ICC), который указывает на долю вариации зависимой переменной, приходящейся на различия между странами (коэффициент подсчитывается как процентное отношение дисперсии intercept'а к общей дисперсии 1-го и 2го уровней). Коэффициент невелик и равняется всего лишь 5%: преобладающая часть различий между участниками опросов по показателю времени, которое они уделяют политике, связана с индивидуальными характеристиками — принадлежностью к тем или иным социальным слоям, демографическим стратам, профессиональным группам, личностными особенностями и т.п., хотя определенную роль играет и контекст — страны, в которых они живут. Однако роль контекста может оказаться гораздо более важной, если окажется, что зависимости индивидуального уровня меняются по мере его изменения. В этом мы вскоре убедимся, рассматривая другую модель в таблице 1.

Это — модель 1, в которой учтены три переменные индивидуального уровня, фиксирующие социальные и демографические особенности людей, участвовавших в опросах. При контроле неодинаковой композиции населения в национальных выборках по образованию, полу и возрасту (для этого переменные 1-го уровня были центрированы относительно общих для всех респондентов средних значений — grand-mean centering, об этом см. Raudenbush, Bryk 2002: p. 31-35, 142) дисперсия зависимой переменной, свидетельствующая о различиях между странами, заметно снижается по сравнению с ее оценкой, полученной в нулевой модели (на 12%). Значит, неодинаковое внимание к политике в европейских обществах отчасти обусловлено особенностями социально-демографического состава их населения. Но, несмотря на снижение, оставшаяся дисперсия все же явно говорит о неслучайных расхождениях на 2-ом уровне этого показателя (p<0.000).

Пол, возраст и образование, как показывают положительные и статистически высоко значимые гамма-коэффициенты,

Таблица 1. Потребление политической информации СМИ: значение социальной демографии и различий между странами Европы (Двухуровневые линейные модели)

|

ПЕРЕМЕННЫЕ: |

Модель 0 |

Модель 1 |

||

|

УРОВЕНЬ 1: |

Y |

Sig. |

Y |

Sig. |

|

Intercept |

8.282 |

.000 |

8.337 |

.000 |

|

Пол (Ж=0, М=1) |

0.794 |

.000 |

||

|

Возраст (лет) |

0.071 |

.000 |

||

|

Образование (лет обучения) |

0.147 |

.000 |

||

|

ДИСПЕРСИЯ,УРОВЕНЬ 1: |

R |

R |

% Explained |

|

|

15.19382 |

13.19796 |

13% |

||

|

ДИСПЕРСИИ, УРОВЕНЬ 2: |

т |

Sig. |

т |

Sig. |

|

Intercept |

0.86900 |

.000 |

0.76719 |

.000 |

|

Влияние пола |

0.11648 |

.000 |

||

|

Влияние возраста |

0.00030 |

.000 |

||

|

Влияние образования |

0.00496 |

.000 |

||

N1 (уровень 1, индивиды) = 52884, N2 (уровень 2, страны) = 28.

являются важными факторами, влияющими на уровень внимания людей к политике (хотя они — в общем — объясняют 13% дисперсии нашего показателя на уровне индивидов, в некоторых странах это значение в несколько раз выше, а в других, наоборот, ниже). Мужчины к ней более внимательны, чем женщины, с возрастом и по мере роста уровня образования увеличивается время, которое человек уделяет наблюдению за политическими событиями. Эти результаты подтверждают выявленные во многих исследованиях связи между социальной демографией и интересом к политическим вопросам (их длинный список можно найти в Van Deth, Elff 2000). Образование повышает интерес к политике, поскольку наделяет человека когнитивными навыками и знаниями, позволяющими ему разбираться в политических вопросах и оценивать их значимость для общества и его собственной жизни. Связь с возрастом показывает, что политические решения, принимаемые правительством, приобретают все большую значимость для гражданина по мере его психологического и социального взросления — когда он поступает на работу, начинает платить налоги, приобретает жилье, заводит семью, получает право на социальные льготы. В современных демократиях с возрастом зависимость человека от государства усиливается, поскольку оно берет на себя ответственность за обеспечение широкого спектра социальных гарантий. В силу этого при продвижении по стадиям жизненного цикла увеличивается и его заинтересованность политикой. Гендерные различия по показателям интереса к политике и политических знаний, указывают П. Пакстон и ее коллеги, — надежно установленный факт: "Неоднократно было обнаружено, что и в развитых, и в развивающихся странах мужчины больше интересуются политикой и лучше с ней знакомы, чем женщины" (Paxton, Kunovich, and Hughes 2007: p.267). Эти различия имеют важные поведенческие последствия: женщины меньше участвуют в политике по сравнению с мужчинами из-за того, что слабее психологически вовлечены в нее — не так сильно ею интересуются, хуже информированы и не уверены, что от них что-то в политике зависит (Burns, Schlozman, Verba 2001: p.9). Разница в психологической вовлеченности может быть связана с дефицитом у женщин социально-экономических ресурсов, с возложением на них львиной доли семейных обязанностей, не оставляющих ни времени, ни сил на политику, или социализацией в соответствии с традиционными представлениями о гендерных ролях, согласно которым политика — не женское дело (Burns, Schlozman, Verba 2001; Verba, Burns, Schlozman 1997). Наши результаты также указывают на значение укорененных в культуре гендерных воззрений: даже имея одинаковый с мужчинами уровень образования (и принадлежа к одной возрастной когорте), женщины все же уделяют мень- ше времени знакомству с политической информацией.

Сходные зависимости между социальной демографией и политическим интересом фиксировались и при анализе материалов ESS 3-го раунда, при этом было обнаружено, что корреляции между ними в разных европейских обществах были неодинаковыми (Андреенкова 2010). Полученные нами с помощью модели 1 факты позволяют утверждать, что степень влияния всех трех переменных — пола, возраста и образования — на политическое внимание действительно сильно варьирует в странах Европы. В этой модели коэффициенты для переменных первого уровня были сделаны "случайными" — допускалось их различие для единиц второго уровня. Как видно в таблице 1, дисперсии для каждого из них (тау , говорящие о влиянии пола, возраста и образования) оказались статистически высоко значимыми (p<0.000).

Таким образом, представленные модели показывают, что внимание к политике социально структурировано на уровне индивидов — в соответствии с известными закономерностями, описывающими демографические и образовательные особенности политического интереса. Это внимание в европейских обществах — даже при контроле их социально-демографической композиции — сильно варьировало. Кроме того, оказалось, что общие закономерности индивидуального уровня проявляются в одних странах Европы с гораздо большей отчетливостью, чем в других. Такие различия, согласно нашим предположениям, обусловлены контекстуальными — социально-экономическими и политическими — факторами. Теперь можно приступить к их проверке.

Контекст, влияющий на внимание к политике: социально-экономическое развитие и доходные неравенства

Достаточно высокий уровень экономического развития страны — важное условие демократического правления, как было впервые показано С.М. Липсетом в конце 50-х гг. (Lipset 1981: Ch.2) и подтверждено многими последующими работами, хотя интерпретация этой зависимости остается спорной. Р. Инглехарт и К. Велцел полагают, что развитие экономики, связанное с процессами модернизации и постмодернизации, способствует изменению культуры общества — все большему распространению в нем стремления к свободному самовыражению, а это в свою очередь укрепляет у многих людей желание жить при демократии и побуждает их действовать ради достижения этой цели, и в результате такие культурные сдвиги способствуют переходу к демократии в тех странах, где ее не было, и укреплению демократических институтов, если они уже существовали (Inglehart, Welzel 2005). Сильное воздействие душевого ВВП на интерес в стране к политике (с повышением первого растет и второй), которое, как отмечалось ранее, нивелирует значение контекстуальной "политизации" (Van Deth, Elff 2004), может считаться одним из

Таблица 2. Потребление политической информации СМИ: демографические и социальные различия в странах Европы, отличающихся по степени социально-экономического развития и величине доходных неравенств (Двухуровневые линейные модели)

|

ПЕРЕМЕННЫЕ: |

Модель 2 |

Модель 3 |

Модель 4 |

|||

|

УРОВЕНЬ 1: |

Y |

Sig. |

Y |

Sig. |

Y |

Sig. |

|

Intercept |

8.339 |

.000 |

8.338 |

.000 |

8.339 |

.000 |

|

Пол (Ж=0, М=1) |

0.794 |

.000 |

0.791 |

.000 |

0.789 |

.000 |

|

Возраст (лет) |

0.071 |

.000 |

0.071 |

.000 |

0.071 |

.000 |

|

Образование (лет) |

0.147 |

.000 |

0.147 |

.000 |

0.148 |

.000 |

|

УРОВЕНЬ 2: |

||||||

|

HDI (Индекс чел.развития) |

4.019 |

.159 |

3.922 |

.265 |

||

|

Джини-коэффициент |

-2.536 |

.399 |

-0.197 |

.957 |

||

|

ИНТЕРАКЦИИ: |

||||||

|

Пол х HDI |

-2.163 |

.075 |

-0.138 |

.915 |

||

|

Возраст х HDI |

0.156 |

.005 |

0.165 |

.014 |

||

|

Образование х HDI |

-0.794 |

.000 |

-0.633 |

.010 |

||

|

Пол х Джини |

3.703 |

.002 |

3.634 |

.012 |

||

|

Возраст х Джини |

-0.080 |

.188 |

0.018 |

.780 |

||

|

Образование х Джини |

0.674 |

.005 |

0.294 |

.224 |

||

|

ДИСПЕРСИИ, УРОВЕНЬ 2: |

т |

% Explained |

т |

% Explained |

т |

% Explained |

|

Влияние пола |

0.10437 |

10% |

0.07452 |

36% |

0.07738 |

34% |

|

Влияние возраста |

0.00022 |

27% |

0.00029 |

0% |

0.00023 |

23% |

|

Влияние образования |

0.00282 |

43% |

0.00359 |

28% |

0.00274 |

45% |

% Explained - в соотнесении с соответствующей дисперсией в Модели 1. N1 (уровень 1, индивиды) = 52884, N2 (уровень 2, страны) = 28.

проявлений этой общей закономерности.

В нашем исследовании, согласно перечню задач, предполагается не только проверить эту зависимость, но и выяснить, в каких социальных стратах наблюдается наибольший прирост интереса к политике по мере повышения уровня социальноэкономического развития страны. В качестве контекстуального показателя нами использовался Индекс развития человека (Human Development Index, HDI), учитывающий расхождения между странами не только по развитию экономики, но и по ресурсам образования населения и состояния его здоровья. Наибольшие его значения в Европе (в порядке снижения) у Норвегии, Нидерландов, Германии (от 0.941 до 0.902), а также — Швеции, Швейцарии, Дании и Финляндии (от 0.900 до 0.883). В нижней части относительно менее развитых обществ (по возрастанию значений) располагаются Турция, Украина, Россия (0.691 — 0.748), чуть выше — Болгария, Румыния, Хорватия и Португалия (0.765 — 0.802).

Результаты двухуровневого анализа, в котором контекстуальным фактором выступал HDI и рассматривались его интеракции с тремя переменными социальной демографии индивидуального уровня, представляет Модель 2. С ней можно познакомиться, обратившись к таблице 2. Согласно этой модели, с повышением уровня социально-экономического развития страны, как показывает положительный коэффициент гамма для индекса развития человека, граждане начинают уделять политике все больше времени, следя за нею по сообщениям СМИ. Правда, оценки статистической значимости этого коэффициента не соответствуют общепринятым критериям, но зато гаммы для интеракций индекса с переменными возраста и образования полностью им удовлетворяют (p<0.005 и p<0.000 соответственно), а для интеракции с признаком пола — близки к ним (p<0.075). Это говорит о дифференцированном влиянии контекстуального фактора на внимание людей к политике: оно зависит от положения индивида в социально-демографических структурах.

Отрицательная гамма, характеризующая интеракцию HDI и переменной образования, свидетельствует о том, что с повышением уровня социально-экономического развития страны происходит постепенное сокращение различий между людьми с низким и высоким образованием — они все меньше отличают- ся по показателю времени, уделяемого на знакомство с политикой в СМИ. Возрастные различия по мере роста индекса развития человеческого потенциала, как показывает положительный коэффициент для интеракции соответствующих переменных, не только не уменьшаются, но, напротив, заметно увеличиваются.

Кроме того, с ростом HDI происходит некоторое сокращение гендерных различий — в наиболее развитых странах Европы женщины уделяют политике почти столько же времени, сколько мужчины (отрицательная гамма, однако немного "не дотягивающая" до общепринятого критерия статистической значимости). Анализируя World Values Surveys, Р. Инглехарт и П. Норрис обнаружили, что гендерные различия (большая заинтересованность политикой мужчин, чем женщин, и их более частое участие в ее обсуждении) особенно отчетливо проявляются в менее развитых, аграрных обществах, тогда как в обществах постиндустриальных они существенно сокращаются (Inglehart, Norris 2003: pp.108-109). Учитывая большую однородность стран по уровню развития в нашем европейском исследовании, можно сказать, что его результаты вполне согласуются с этим заключением.

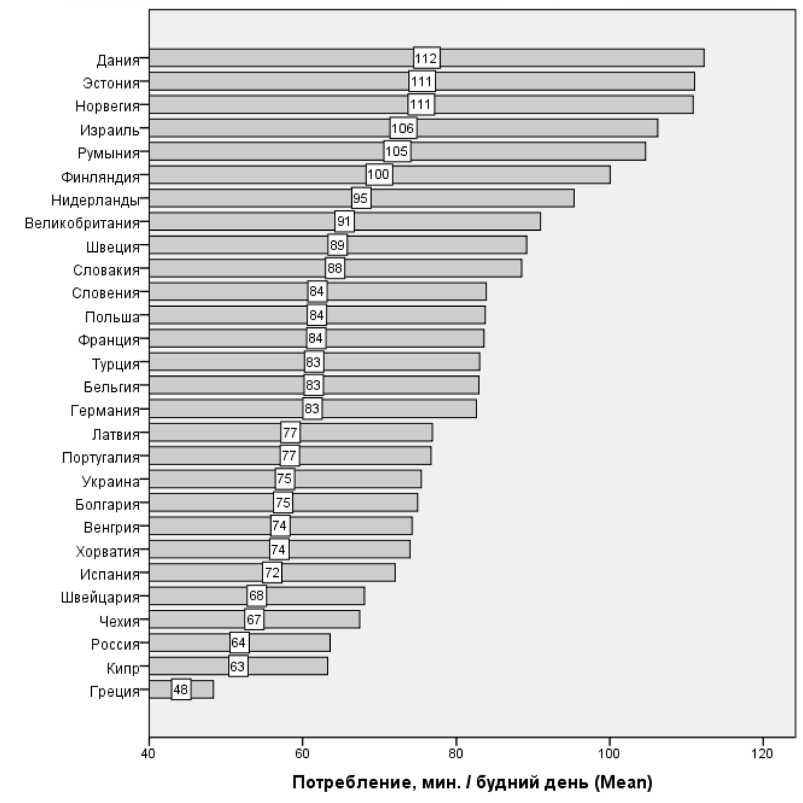

Характер описанных зависимостей — интеракций индекса развития человеческого потенциала с образованием и возрастом, оказавшихся статистически значимыми, — позволяют уточнить рисунки, построенные с использованием уравнения модели 2.

На одном из них — рисунок 2 — показано, как отличается потребление политической информации в пяти образовательных срезах (длительность обучения 8 лет, 10, 12, 14 и 16 лет) при учете уровня социально-экономического развития страны (и средних значениях других демографических переменных). Между этими срезами видны отчетливые различия: чем больше лет участники опросов посвятили получению формального образования, тем выше у них показатель политического внимания. С повышением уровня развития страны этот показатель также увеличивается. Образовательные различия особенно велики в странах со сравнительно невысоким значением индекса развития человека, и по мере его роста постепенно начинают сглаживаться, хотя и остаются отчетливо выраженными. Контекстуальный фактор, как видно на рисунке 2, оказывает незначительное воздействие на представителей наиболее образованных слоев, но чем ниже мы опускаемся по ступеням образовательной стратификации, тем его влияние становится все более заметным. Сокращение образовательных различий, сопровождающее экономическое и социальное развитие страны, происходит за счет особенно заметного повышения внимания к политике в нижних, менее образованных слоях населения.

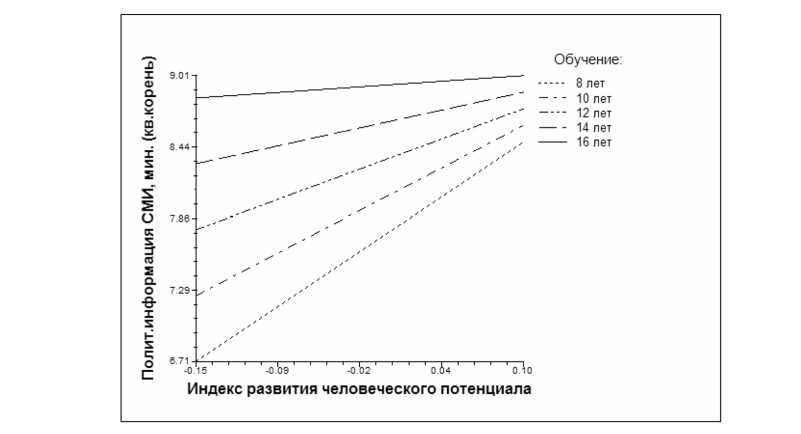

На рисунке 3 отражены зависимости, позволяющие судить о взаимодействии HDI с переменной возраста, представленной тремя младшими категориями (15, 25 и 35 лет) и тремя старшими (55, 65 и 75 лет) (при среднем времени формально-

Рисунок 2. Знакомство с политикой в СМИ: различия по образованию в зависимости от уровня социально-экономического развития страны (Human Development Index)

При построении рисунка использовалась Модель 2, представлены различия по образованию у респондентов среднего возраста (47 лет), в среднем для мужчин и женщин. Индекс развития человеческого потенциала центрирован относительно среднего значения для изучавшихся стран.

го обучения, в среднем для мужчин и женщин). Общая для всех стран закономерность, как уже отмечалось ранее, состоит в том, что внимание к политике возрастает по мере продвижения человека по этапам жизненного цикла: самые низкие показатели потребления политической информации — у 15-ти летних, а самыми высокими они становятся в 75 лет. Уровень потребления политических сведений, характерный для младших когорт, мало меняется от страны к стране при изменении контекстуального индекса. Однако в трех других когортах при его росте происходят существенные перемены — люди старших возрастов все больше погружаются в мир политики. Вследствие этого в наиболее развитых странах — по отношению к менее развитым — лаг между возрастными группами становится еще более выраженным.

В нижней части таблицы 2 приведены три дополнительных характеристики обсуждаемой модели — это остаточные дисперсии, говорящие о вариациях влияния пола, возраста и образования на нашу зависимую переменную после контроля их взаимодействия с индексом развития человека. Эти дисперсии заметно уменьшаются по сравнению с соответствующими статистиками в "случайной" части модели 1 (таблица 1): при учете HDI удается объяснить 43% различий между странами в структурировании внимания к политике по образованию, заметно меньше — 27% — по возрасту (лишь 10% — по полу, гамма статистически незначима) (доля объясненной дисперсии вычисляется по формуле: (тау(Модель 1)-тау(Модель 2))/тау(Модель 1), см.: Raudenbush, Bryk 2002: p. 85).

С целью проверки фактов, полученных с помощью второй модели, нами был проведен аналогичный анализ с использованием вместо HDI другого широко применяемого показателя экономического (и общественного в целом) развития страны — ВВП на душу населения (GDP per capita, 2008, current US$, см. ; значения преобразованы в шкалу натуральных логарифмов). Полученная модель (результаты не приводятся) подтверждает описанную зависимость между уровнем развития общества и стратификацией политического внимания по образованию: чем выше в стране ВВП, тем больше представители менее образованных слоев вовлекаются в политику, вследствие чего сокращаются политические неравенства между наиболее и наименее образованными слоями (доля объясненной дисперсии — 46%). Но на возрастную и гендерную дифференциации этот фактор никак не влиял. Так что более информативная модель получается при включении в уравнение индекса развития человека.

Итак, результаты моделирования показывают, что в странах с сильной экономикой, образованным и здоровым населением социальные неравенства, связанные с потреблением политических сведений СМИ, сокращаются — представители менее образованных слоев все больше вовлекаются в политическую жизнь, существенно отличаясь в этом отношении от таких же слоев в менее развитых частях Европы. Возрастные различия, напротив, увеличиваются — если молодежь сравнительно мало интересуются политикой в любом конце Европы, пожилые люди особенно пристально следят за ней в наиболее развитых странах.

Сглаживание образовательных различий могло, вероятно, происходить в развитом обществе вследствие давления на нижние социальные слои норм политического участия, характерных для хорошо образованной и все большей части такого общества, расширения информационного предложения политики в СМИ, отвечающего этому нормативному сдвигу, и увеличения возможностей отстаивания гражданами своих интересов с помощью политических средств, появившихся в процессе продолжающейся демократизации под давлением наиболее образованного сегмента продвинутых европейских стран. Повышенное внимание к политике пожилых людей в этих странах является, по-видимому, следствием развитой системы государственных социальных гарантий, непосредственно связывающей их интересы с изменением политического курса, но также и значительных ресурсов у них свободного времени при сохранении здоровья в хорошем состоянии (Русинова, Сафронов 2013), благодаря которым они продолжают вести активную жизнь, в том числе участвовать в политике.

Следующая задача связана с исследованием еще одного контекстуального фактора — экономических неравенств. Согласно единственной известной нам работе, посвященной его изучению в интересующем нас плане, по мере нарастания в обществе доходных неравенств интерес к политике у представителей непривилегированных слоев и их участие в ней снижаются: при концентрации богатства в руках узкой элитной группы политика в значительной мере направляется ее интересами, и для тех, кто в нее не входит, отслеживание политических событий или участие в голосованиях утрачивает какой-либо смысл (Solt 2008).

Это заключение позволяет проверить модель 3, представленная в приведенной выше таблице 2. Наряду с социальной демографией первого уровня, уравнение этой модели включает в качестве контекстуального показателя коэффициент Джини, а также его интеракции с переменными пола, возраста и образования. Изучавшиеся нами общества сильно отличаются друг от друга по выраженности социально-экономических неравенств. Самые большие значения Джини-коэффициента, указывающие на неравное распределение доходов, были у таких

Рисунок 3. Знакомство с политикой в СМИ: возрастные различия в зависимости от уровня социальноэкономического развития страны (Human Development Index)

Рисунок построен по Модели 2 и отражает возрастные различия у респондентов со средним уровнем образования (время обучения около 12 лет), в среднем для мужчин и женщин. Индекс развития человеческого потенциала центрирован относительно среднего значения для изучавшихся стран.

стран, как Турция (0.448) и Россия (0.422), несколько ниже они (в порядке убывания) в Израиле, Латвии, Румынии, Болгарии, Португалии (0.392 — 0.358), а самые маленькие (по возрастанию коэффициента) — в Словении, Словакии, Швеции, Чехии, Норвегии и Дании (0.234 — 0.251).

"Фиксированная" часть модели 3, в которой приведены гаммы для переменных первого и второго уровней и их интеракций, позволяет увидеть, что фактор Джини действительно меняет социальные различия политического внимания. Статистически значимым оказался коэффициент гамма для интеракции этого фактора с полом (p<0.002): с увеличением доходных неравенств потребление политической информации женщинами все больше отстает от уровня мужчин. Показатель Джини воздействует и на стратификацию внимания к политике по признаку образования (p<0.005) — положительная гамма (для интеракции этих переменных) в этом случае говорит о меньших образовательных отличиях в эгалитарных странах и больших — в странах с отчетливо неравным распределением доходов.

Процентные доли объясненной дисперсии, приведенные в "случайной" части модели 3 (рассчитываются аналогичным образом тому, как это делалось для предыдущей модели), позволяют заметить, что экономические неравенства гораздо сильнее влияют на гендерные различия политического внимания, чем индекс развития человека (36% и 10% соответственно), но слабее — на различия по образованию (28% и 43%).

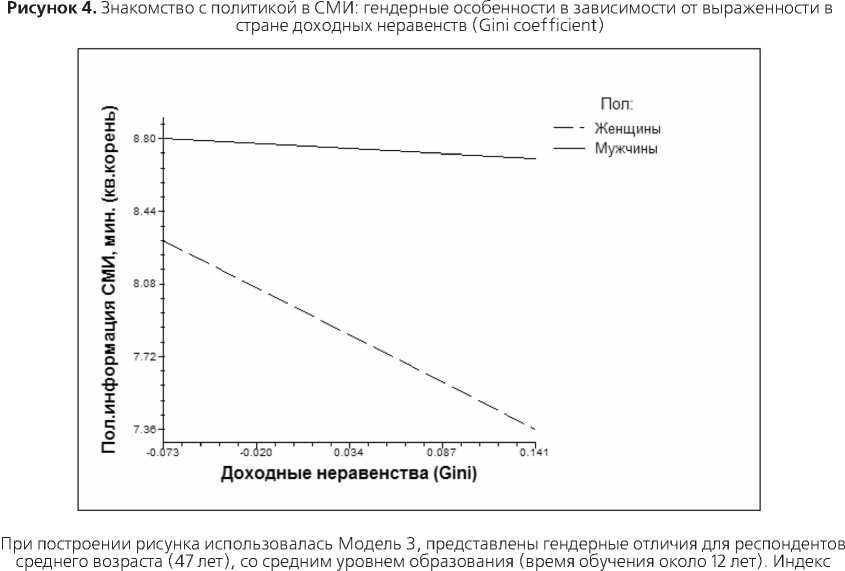

Иллюстрацией этих гендерных различий является рисунок 4. Для его построения использовалось уравнение модели 3 при условии, что переменные возраста и образования принимают средние значения (около 47 лет и 12 лет). Как видно на рисунке, меньшая заинтересованность политикой женщин по сравнению с мужчинами отчетливо проявляется в странах с высокими коэффициентами Джини (справа на горизонтальной оси). По мере уменьшения доходных неравенств (двигаясь влево по этой оси) гендерный лаг начинает сокращаться — женщины все больше вовлекаются в политику и уделяют ей в эгалитарных странах почти такое же внимание, как мужчины.

Эффекты, зафиксированные третьей моделью, могут быть, однако, обусловлены не доходными неравенствами, а описанным прежде фактором социально-экономического развития страны, и проявляться вследствие достаточно тесной взаимосвязи этих переменных. Корреляция (Pearson's r) между индек- сом развития человека и показателем Джини для наших 28 стран составляет -0.57 (p<0.002) — в менее развитых из них неравенства выше, а для более продвинутых стран (с точки зрения экономического благополучия, состояния образования и здоровья населения) характерна, наоборот, эгалитарная тенденция.

Проверка этого утверждения осуществлялась с помощью модели 4 (с ней можно познакомиться все в той же таблице 2): в уравнение были включены на втором уровне как HDI, так и фактор Джини и все интеракции каждого из них с тремя социально-демографическими признаками. В этом случае гамма-коэффициент, характеризующий влияние Джини на образовательную стратификацию политического внимания, становится статистически незначимым, тогда как соответствующий коэффициент для индекса развития человека сохраняет свою значимость. Сохраняется воздействие этого индекса и на структурирование возрастных различий, выявленное второй моделью (поскольку Джини на них, согласно третьей модели, влияния вообще не оказывает).

Однако, согласно четвертой модели, фактор доходных неравенств все же важен — он определяет размах гендерной дифференциации внимания к политике, как это было описано выше при рассмотрении модели 3 и рисунка 4. Поскольку отставание женщин от мужчин проявляется и при контроле их социального положения (по образованию и возрасту), его причины лежат, скорее всего, в сфере культуры — устоявшихся традиционных представлений о социальных ролях каждого из полов: политика — мужское, а не женское дело. Согласно полученным нами фактам, экономические неравенства способствуют сохранению таких представлений, вызывая большую отчужденность от политики женщин. В ряды немногочисленных элит, концентрирующих в своих руках значительную долю общественного богатства, входят, скорее всего, по большей части мужчины. Они и направляют политику, обеспечивая удовлетворение своих интересов, так что у женщин нет ни предрасположенности, ни особых резонов в нее вмешиваться. При большем равенстве в распределении богатства (что характерно, как правило, для постиндустриальных стран с высоким уровнем экономического развития) гендерная культура начинает меняться — и тоже в эгалитарном направлении (ср. Inglehart, Norris 2003). Женщины обретают уверенность в возможности защиты своих интересов и одновременно оказываются в большей зависимости от государства, осуществляющего социальное перераспределение ресурсов, и, в конечном счете, сильнее вовлекаются в политическую жизнь.

Контекстуальные различия внимания к политике: демократические институты и эффективность государственного управления

Социальные неравенства в политической заинтересованности, как указывалось в разделе, посвященном задачам и гипотезам исследования, могут сокращаться и под воздействи-

Джини центрирован относительно среднего значения в рассматриваемых странах.

ем контекстуальных факторов, свидетельствующих о развитии в стране демократии, длительности работы демократических институтов и их эффективности. Расширение возможностей отстаивания гражданами своих интересов, связанное с укреплением в обществе демократических прав и свобод и подотчетности властей перед избирателями, накопление ими опыта участия в демократической политике, а также эффективная деятельность государственных структур способны повысить внимание к происходящему не только в относительно благополучных слоях, но и у тех, кто из-за невысокого социального статуса был не склонен следить за политическими событиями.

Анализ, направленный на верификацию этих предположений, проводился с использованием трех контекстуальных переменных (см. описание факторов (3) — (7) в методологическом разделе): (а) демократического опыта страны, (б) соблюдения демократических прав и свобод, а также (в) эффективности политических и государственных институтов (дополнительно рассматривались и другие характеристики стран, ведущие предположительно к повышению политизации общества).

Первая из этих переменных свидетельствует о длительности существования в стране демократии за период после окончания Второй мировой войны. Этот период охватывает годы жизни преобладающей части нынешнего европейского населения, так что показатель позволяет оценить неодинаковые возможности научения демократической политике в разных странах. Европа разделена по этому показателю на старые демократии, сложившиеся еще до войны, демократии среднего возраста и новые. К первым относятся Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Швеция, (значение индекса — 63 года) и Израиль (61 год). Следом идут (по убыванию лет) Германия, Франция, Турция и Кипр (от 54 до 49 лет). Затем — Греция, Португалия, Испания (от 36 до 31 года), а далее уже многие посткоммунистические государства: Чехия, Венгрия, Эстония, Болгария, Латвия, Словения, Польша, Словакия, Украина (от 21 года до 17 лет). Последние позиции, указывающие на самый маленький демократический опыт, занимают Румыния (12 лет) и Россия с Хорватией (лишь по 7 лет).

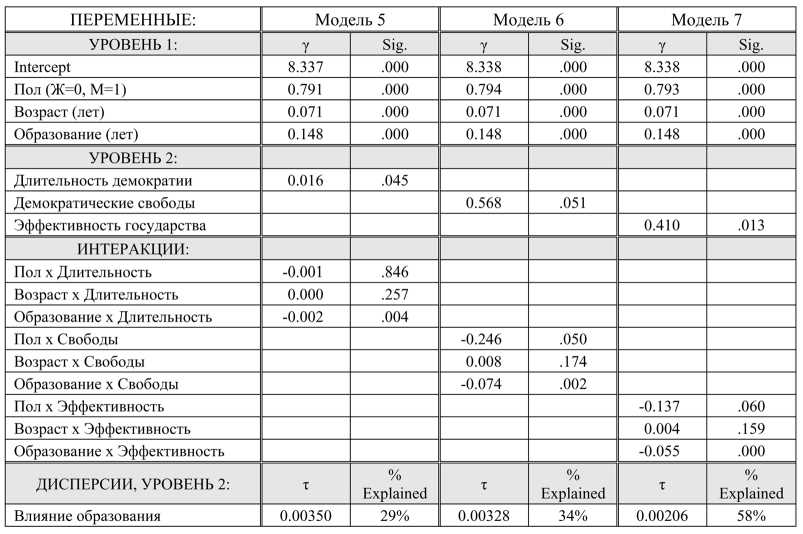

Роль этого фактора "длительности демократии" позволяет прояснить модель 5, приведенная в таблице 3. Как и при анализе экономического контекста, эта модель включает социаль- ную демографию первого уровня, фактор второго уровня и интеракции между ними. Как показывает модель, опыт жизни при демократии учит людей тому, что политика не бесполезное для них дело и ей стоит уделять время: чем больше значения нашего индекса, тем — как показывает положительная гамма (p<0.045) — больше времени граждане страны посвящают политике. Важно, что такое понимание приходит к представителям нижних социальных слоев, менее образованных людей — об этом говорит отрицательный коэффициент гамма (p<0.004) для интеракции переменных "образование" и "годы при демокра-

Таблица 3. Внимание к политике: социальные различия в странах Европы, отличающихся по степени развития демократии и эффективности государственных институтов (Двухуровневые линейные модели)

% Explained - в соотнесении с соответствующей дисперсией в Модели 1. N1 (уровень 1, индивиды) = 52884, N2 (уровень 2, страны) = 28.

тии". Вследствие этого в старых демократиях разница между людьми с высоким и низким уровнем образования по показа-

p<0.002). По объяснительной силе (различий политического внимания по образованию в разных странах) этот фактор чуть

телю времени, уделяемому политике, оказывается менее выраженной, чем в странах со скромным демократическим опытом. Отметим также, что наш контекстуальный фактор не объясняет неодинаковой в разных странах демографической дифференциации внимания (ни по полу, ни по возрасту — гаммы для соответствующих интеракций незначимы). Но и на образовательную стратификацию он влияет гораздо слабее, чем индекс развития человека, описанный в предшествующем разделе (объясненные дисперсии 29% и 43% соответственно).

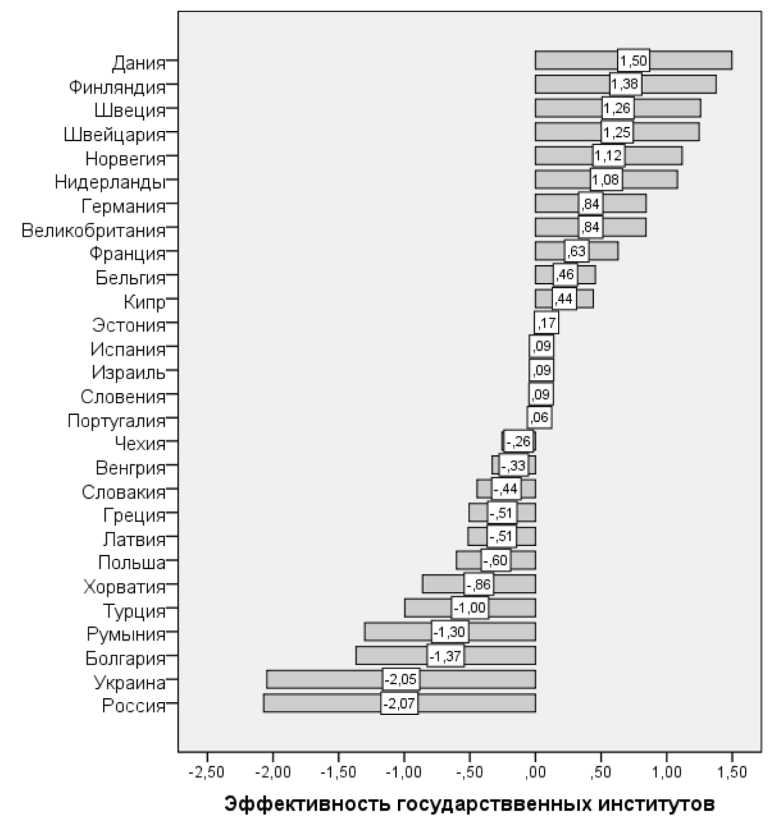

Следующий контекстуальный фактор — развитие политических прав и свобод. Состояние этих прав и свобод в изучавшихся странах, согласно Freedom House , мало варьирует — почти все они относятся к категории "свободная" страна, т.е. к полноценным демократиям, не считая "частично свободной" Турции и "несвободной" России. Тем не менее, между европейскими политическими режимами можно провести различия, учитывая, как это делает используемый нами композитный показатель (Voice and Accountability, WGI, World Bank), неодинаковые возможности участия граждан в избрании властей, степени соблюдения в них свободы выражения мнений, свободы ассоциаций и независимости СМИ. Согласно этому индикатору, наиболее продвинулись в направлении демократического идеала Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция, Нидерланды и Финляндия, а дальше всех от него — Россия, а также Турция и Украина, к ним примыкают Румыния, Хорватия, Болгария.

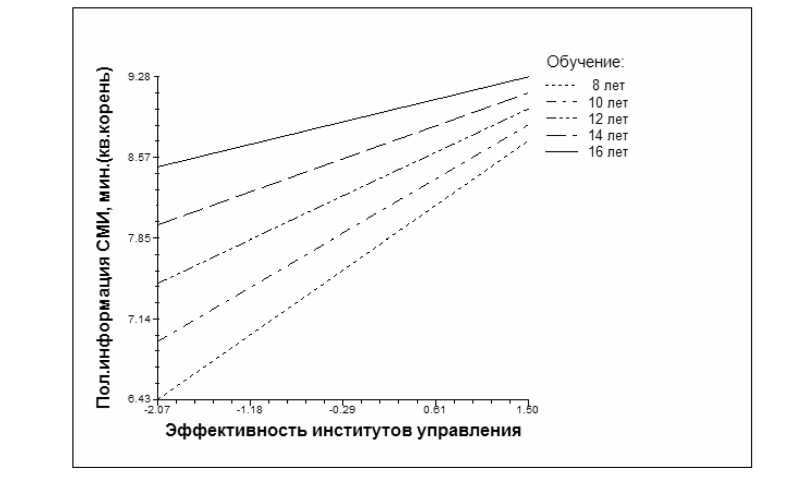

Фактор "состояние демократических прав и свобод" был включен в уравнение модели 6 (таблица 3), которое строилось по уже знакомому нам образцу — социальная демография, переменная второго уровня и интеракции. Результаты моделирования говорят о том, что при продвижении страны в сторону укрепления принципов демократии интерес ее граждан к политике постепенно повышается, особенно заметно — у людей с невысоким социальным статусом (отрицательная гамма для интеракции "образование" на "демократические свободы", превосходит индекс демократического опыта страны, охарактеризованный в пятой модели (дисперсия снижается на 34% вместо 29%), но все же заметно уступает показателю социально-экономического развития (HDI во второй модели, снижение на 43%). Особенности структурирования внимания к политике в разных частях Европы по полу и возрасту с демократизацией связаны слабо — отметим сопровождающее ее небольшое сокращение гендерных различий (отрицательная гамма для соответствующей интеракции, p<0.050).

Кроме рассмотренных контекстуальных переменных, которые указывают на состояние демократии в европейских странах, политизации общества может способствовать и целый ряд других обстоятельств. Прежде всего — это особенности институционального дизайна: президентской или парламентской формы правления, пропорциональной или мажоритарной избирательной системы, двух или многопартийности, коалиционного правительства или однопартийного кабинета и т.п. Как показал А. Лейпхарт, за многообразием такого рода формальных и неформальных правил обнаруживается принципиальное деление демократических политических систем на два базовых типа — мажоритарную демократию и демократию консенсуса (Lijphart 1999). Консенсусный тип, указывает Лейпхарт, имеет преимущество перед мажоритарным по "качеству демократии и демократическому представительству, а также по тому, что я называю доброжелательностью и мягкостью (kindness and gentleness) в ориентациях государственной политики" (p.301). Можно предположить, что именно консенсусные демократии способствуют политизации и вовлечению людей в политику. Простейший способ их атрибуции — наличие совместно двух признаков: избирательной системы с пропорциональным представительством и парламентской формы правления (Lijphart 1999: p.303). Руководствуясь этим правилом, мы сконструировали дихотомический индекс, разделяющий наши страны на демократии консенсуса и мажоритарные или смешанные (удовлетворяется только одно условие) демократии (к ним были соответственно отнесены 17 и 11 стран). (Сведения о типе демократического режима и электоральной системы см. Comparative Study of Electoral Systems — CSES, Module 3: 2006-2011, , а также PARLINE database: "Parliamentary oversight" module на сайте InterParliamentary Union, и в этой же базе данных "Electoral system" module, Тип электоральной системы также см. Electoral System Design Database на сайте The International Institute for Democracy and Electoral Assistance — International IDEA, .

Моделирование с использованием описанного индекса, а также — в отдельных моделях — одного и другого признака, из которых он был сконструирован (парламентское / президентское, смешанное правление и PR / мажоритарная, смешанная избирательная система), предположение не подтвердило — эти факторы институционального устройства не оказывали никакого влияния на политического внимание.

Еще одно условие политизации — развитое социальное государство. Повышение интереса к политике в непривилегированных слоях может происходить из-за принятия государством на себя широкого спектра социальных гарантий, отвечающих их жизненно важным потребностям. Исследование этого

Таблица 4. Взаимосвязь факторов качества государственного управления в Европе (корреляционный и факторный компонентный анализ)

|

ФАКТОРЫ: |

Эффективность управления |

Соблюдение законности |

Факторные веса |

|

Эффективность управления |

.99 |

||

|

Соблюдение законности |