Внутреннее устройство втулок кельтов раннего железного века Сибири

Автор: Ненахов Дмитрий Алексеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

В раннем железном веке на территории Сибири складывалась технология тонкостенного литья «слепой» втулки бронзовых кельтов. В настоящей работе рассмотрена проблема устройства втулок таких кельтов на основе следов, оставленных от сердечников. Анализ более 300 единиц изделий позволил выделить десятки разнообразных признаков, 6 типов внутреннего оформления втулки и более 20 вариантов изготовления сердечников на территории Западной и Средней Сибири. Проведен морфологический анализ сердечников, разработана их типологическая схема. В итоге мы учитываем в устройстве втулок кельтов раннего железного века «шипообразные» выступы, встречающиеся на дне, поперечную перегородку, «уголок», «полозья», расположенные на широких стенках. Для нескольких экземпляров кельтов отмечено сразу несколько признаков. Это позволяет выделить «комбинированный» способ оформления сердечника. В рамках исследования удалось вычленить признаки, несущие территориальный характер, выявить преемственность некоторых технологических приемов изготовления полой втулки.

Западная сибирь, средняя сибирь, ранний железный век, кельты, типология, морфология

Короткий адрес: https://sciup.org/147219915

IDR: 147219915 | УДК: 902.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-3-111-122

Текст научной статьи Внутреннее устройство втулок кельтов раннего железного века Сибири

Развитие литейного производства с древнейших времен до современности шло в двух направлениях: поиск новых литейных сплавов и новых металлургических процессов, а также совершенствование технологии и механизации производства [Емельянова, 1986. С. 3]. Мастера раннего железного века Сибири не только владели устойчивыми и достаточными навыками литья, но и применяли определенные новации при изготовлении различных бронзовых предметов. В данной работе рассматриваются некоторые особенности многочастных литейных форм для отливки бронзовых кельтов на территории Сибири в это время.

Вопросы изготовления литейных форм и отливки кельтов раннего железного века Сибири рассматривались такими авторами, как М. П. Грязнов, Ю. С . Гришин, И. А. Дураков, С. В . Кузьминых, А. О. Пронин, Я. И. Сун-чугашев, В. Н. Чернецов, Е. Н. Черных и др. Проведена серия экспериментов (И. Г. Глушков и В. Г. Васильев [1994]) по отливке кельтов и вариантов работы с ними. Некоторые исследователи считали, что сибирские кельты отлиты с применением единых технологических приемов [Гришин, 1960. С. 153; Максименков, 1960. С. 148]. Тем не менее, не освещенными остаются еще немало проблем, которые требуют специального рассмотрения.

Обозначим ряд моментов для целостного восприятия процесса изготовления литейной формы и отливки в ней бронзового кельта.

Прежде всего речь пойдет о песчано-глиняных (порой и тальковых) многочастных одноразовых формах с литейным стержнем (сердечником). После подготовки формовочной смеси будущей формы методом ручной или модельной формовки в ней изготавливалась полость. Чаще всего для этих целей применялся оттиск по модели с последующей ручной доводкой (ушки, орнамент и пр.). Формовка происходила на земле или на «модельной плите». После изготовления из створки литейной формы удалялась матрица и процесс повторялся. Далее между створками зажимался глиняный сердечник. После усыхания (усадки) сердечник подрабатывали – подгоняли, укорачивали, налепляли упоры и т. п., затем снова зажимали между створками и обмазывали все глиной. Сверху устанавливали керамическую воронку, через которую впоследствии заливали металл, иногда сам сердечник оснащали литниковым каналом. Жидкий металл проникал в полость литейной формы, заполняя ее между стенками и сердечником. После отливки такую форму чаще всего разбивали. Особенно мелко приходилось разбивать сердечник, чтобы изъять его из втулки орудия. Возможно, именно поэтому сердечники – самый малочисленный предмет в археологических комплексах [Чернецов, 1947; Грязнов, 1956. С. 90–91. Табл. XXIII; Дураков, 1995].

Именно благодаря сердечнику получались полая втулка и тонкостенное литье. Из-за того, что сердечник был полностью окружен расплавленным металлом, на него приходилась большая нагрузка. В литейной форме металл, охлаждаясь, уменьшался в объеме. Сердечник оказывал сопротивление усадке металла, особенно при недостаточной податливости. Это вызывало в отливках внутреннее напряжение металла, которое могло вызвать трещины или коробление формы [Емельянова, 1986. С. 13].

На отлитых предметах (кельтах) с внутренней стороны втулки порой фиксируются выступы различных форм. Ю. С. Гришин упоминал о наличии горизонтальных «полозьев» на некоторых изделиях как результат применения многочастных сердечников для изготовления полой втулки [1960. С. 153]. Действительно, анализ коллекции минусинских кельтов (тагарских), а также опубликованных материалов с территории Западной и Южной Сибири показал, что существует большое количество различных выступов внутри втулок кельтов (рис. 1). Все они поя- вились за счет дополнительных манипуляций с сердечником при его формовке. Разнообразие форм и размеров этих элементов, фиксируемых во втулке, требует систематизации и классификации, что в дальнейшем позволит выявить причины их происхождения и реконструировать процедуру отливки. В качестве основания для классификации применяется морфологический анализ, позволяющий формализовать признаки исследуемого объекта [Клейн, 1987; Каменский, 1990]. Новизна исследования состоит в систематизации и классификации вариантов оформления сердечника и оставшихся элементов на внутренней стороне втулки кельта после отливки предмета. Упоры, крепившиеся на сердечник, в данной классификации не учитываются, поскольку это тема отдельного исследования.

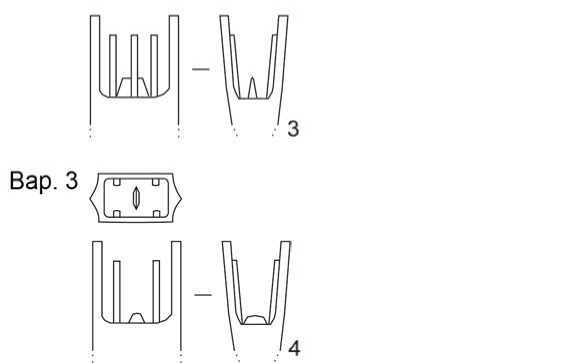

Классификационная схема поделена на 4 таксономических кластера (ячейки): группа, тип, подтип, вариант. Нижняя ступень классификационной пирамиды будет содержать максимальный набор вариантов внутреннего устройства втулки. Этим вариантам присвоен сквозной порядковый номер. В кластере «группа» материал разделен по набору и соотношению признаков, выделяемых во втулке кельта. Все признаки можно поделить на три группы.

Группа 1 объединяет кельты с «чистой» втулкой, в которых не обнаружено ни одного свидетельства манипуляций с сердечником. Группа 2 характеризуется наличием одного уникального признака (вдавление, процарапывание, надрез и пр.). В изделиях 3-й группы фиксируется сразу несколько признаков во втулке, которые возможны только при комбинировании технологий (вдавле-ние + надрез).

Тип определен технологией изготовления выделяемого признака. Подтип объединяет элементы, отражающие геометрию признака (трапеция, конус, треугольник и пр.) и его расположение – на дне или стенке втулки.

Вариант отражает количество элементов на одном предмете и их взаиморасположение, а также размеры выделяемого признака.

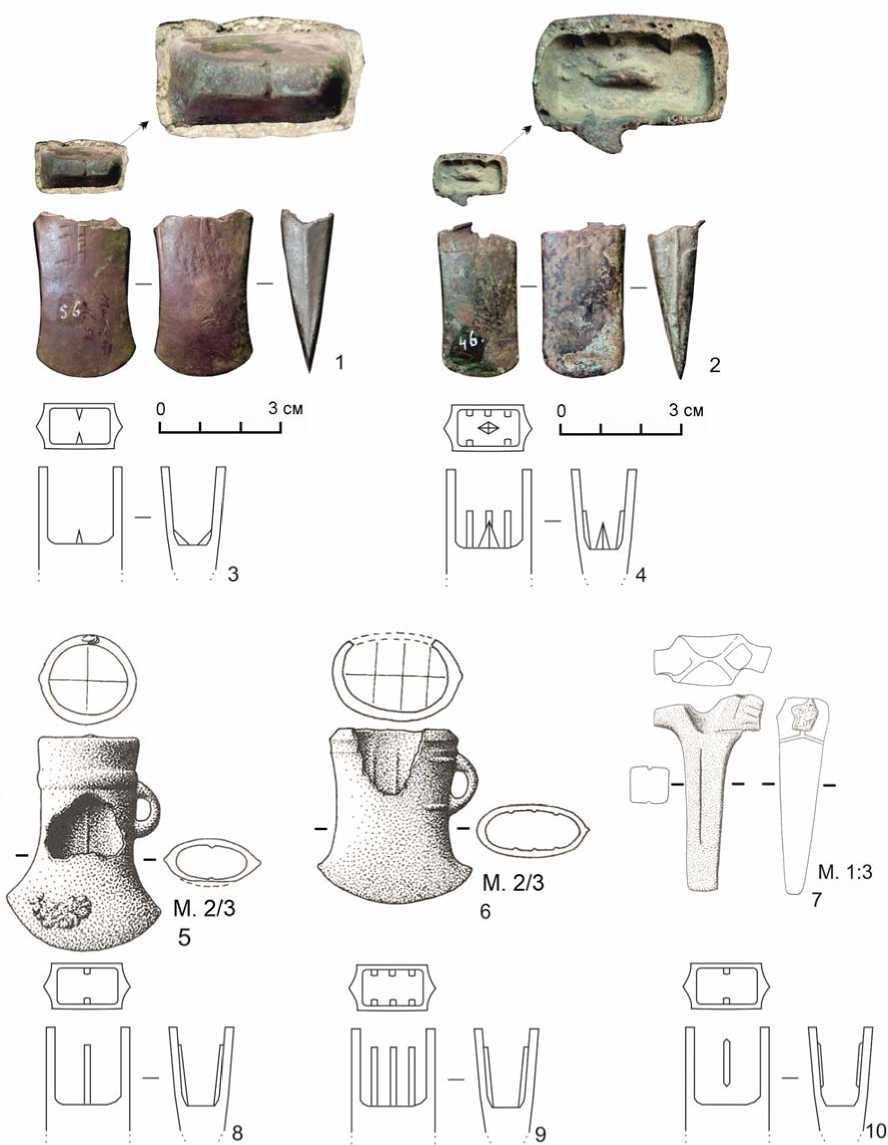

Кельты первого типа, входящие в первую группу (рис. 2), встречались на всей территории Сибири на протяжении раннего железного века.

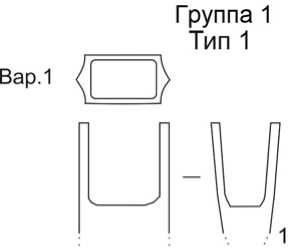

Тип 2 включает «шипообразные» выступы (19 экз.) (рис. 3). На дне втулки фикси-

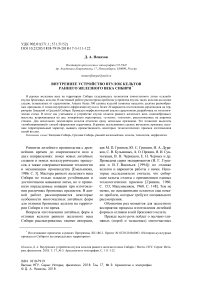

Рис. 1 . Внутреннее устройство втулки (примеры):

1 (фото) – кельт из Минусинского уезда (г. Минусинск), случайная находка; тип 4, вариант 2а, признак № 10; 2 (фото) – кельт из с. Саянское (Минусинский район), случайная находка; тип 6, вариант 1а, признак № 29; 3 – схематический рисунок признака № 10; 4 – схематический рисунок признака № 29; 5 – кельт из Ballyna-granagh, County. Clare (Ирландия), случайная находка; тип 5, подтип 2, вариант 1, признак № 18; 6 – кельт из County Fermanagh (Ирландия), случайная находка; тип 5, подтип 2, вариант 6, признак № 24; 7 – сердечник из Witkovo, Gde. Smoldzino (Польша), случайная находка; тип 5, подтип 4, вариант 1, признак № 27; 8 – схематический рисунок признака № 18; 9 – схематический рисунок признака № 24; 10 – схематический рисунок признака № 27 ( 1 , 2 – бронза, хранятся в музее им Н. М. Мартьянова, г. Минусинск (ранее не публиковались); 5 , 6 – бронза, хранятся в Национальном музее Ирландии (г. Дублин) (по: [Eogan, 2000. Fig. 1342, 1812]); 7 – бронза, хранится в музее г. Штральзунда (Германия) (по: [Eogan, 2000. Fig. 558])

Рис. 2 . Схема устройства втулки типа 1: 1 – схематический рисунок признака № 1

руются небольшие (0,2–0,5 см) выступы цилиндрической (подтип 1) (рис. 3, 1), четырехгранной (подтип 2) (рис. 3, 2, 3) и трапециевидной (подтип 3) (рис. 3, 4) форм. Последний расположен по длинной оси втулки. Чаще выступы встречаются по одному и расположены на дне в центре втулки кельта, однако имеются и парные элементы (подтип 2, вариант 2) (см. рис. 3, 3). Элементы такого типа могли появиться во время формирования сердечника до его высыхания и усадки. По сырой глине в нижней части сердечника заостренной палочкой (или костью) делали небольшие углубления. С точки зрения литейного производства эти углубления позволяли вытеснять скопившийся газ и увеличивать площадь взаимодействия поверхности с металлом. После отливки они могли являться неким фиксатором для рукояти во втулке, компенсируя качание при усыхании дерева. Встречались такие элементы на кельтах III и IV типов по классификации М. П. Грязнова [1941. С. 249, 257, 259].

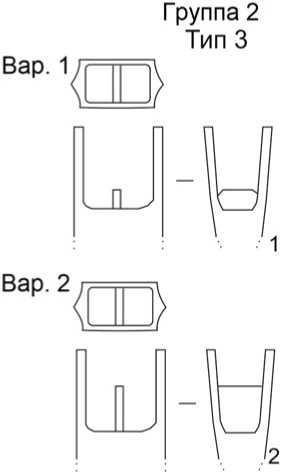

Тип 3 отличает тонкая поперечная перегородка (более 50 экз.) (рис. 4), расположенная во втулке кельта перпендикулярно его широким граням. Разделяется данный тип только по высоте перегородки. Высокая перегородка (подтип 1) (рис. 4, 1 ) занимает 2/ 3 или половину объема втулки. По мнению В. Н. Чернецова [1947], перегородка могла расклинивать рукоять во втулке кельта, тем самым укрепляя его насад и делая инструмент более прочным при эксплуатации за счет внутреннего ребра жесткости [Дураков, 1995]. Такой подтип встречался у кельтов западносибирского типа, выделенного В. Н. Чернецовым.

Рис. 3 . Схема устройства втулки типа 2. Схематический рисунок:

1 – признака № 2; 2 – признака № 3; 3 – признака № 4; 4 – признака № 5; 5 – признака № 6

Высота перегородки во втором подтипе (11 экз.) (рис. 4, 2 ) – не более 0,3 см. На некоторых перегородках данного подтипа встречается признак свободного натяжения металла, а это значит, что часть полости имела завоздушенность и перегородка на сердечнике была гораздо выше. Изделия второго подтипа встречались на территории Минусинской котловины.

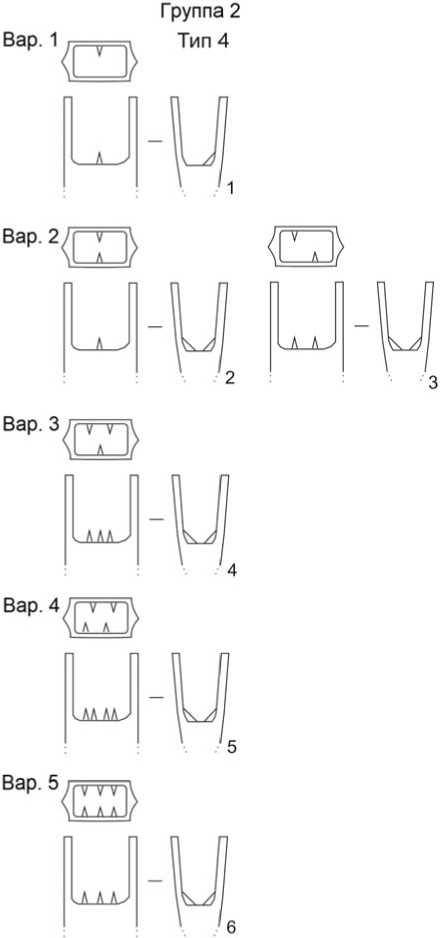

Тип 4 – это «уголок» (23 экз.) (рис. 5). Во втулке кельта фиксируется элемент, соединяющий нижнюю часть стенки и дно втулки. Минимальное количество «уголков» – один (вариант 1) (рис. 5, 1 ), максимально во втулке их фиксировалось шесть, по три на каждой стороне (вариант 5) (рис. 5, 6 ). «Уголки» порой расположены параллельно друг другу, иногда смещены (варианты 2а, 2б, 3, 4) (рис. 5, 2 – 5 ). Такие элементы появились за счет нанесения на нижнюю часть сердечника небольших насечек заостренной палочкой. О заострении палочки свидетельствует тот факт, что после отливки «уголок» имел клиновидную форму. Определить предназначение данного типа с точки зрения технологии литья достаточно сложно, однако после отливки «уголки» позволяли укрепить насад и уменьшить смещение рукояти во втулке после незначительного ее усыхания.

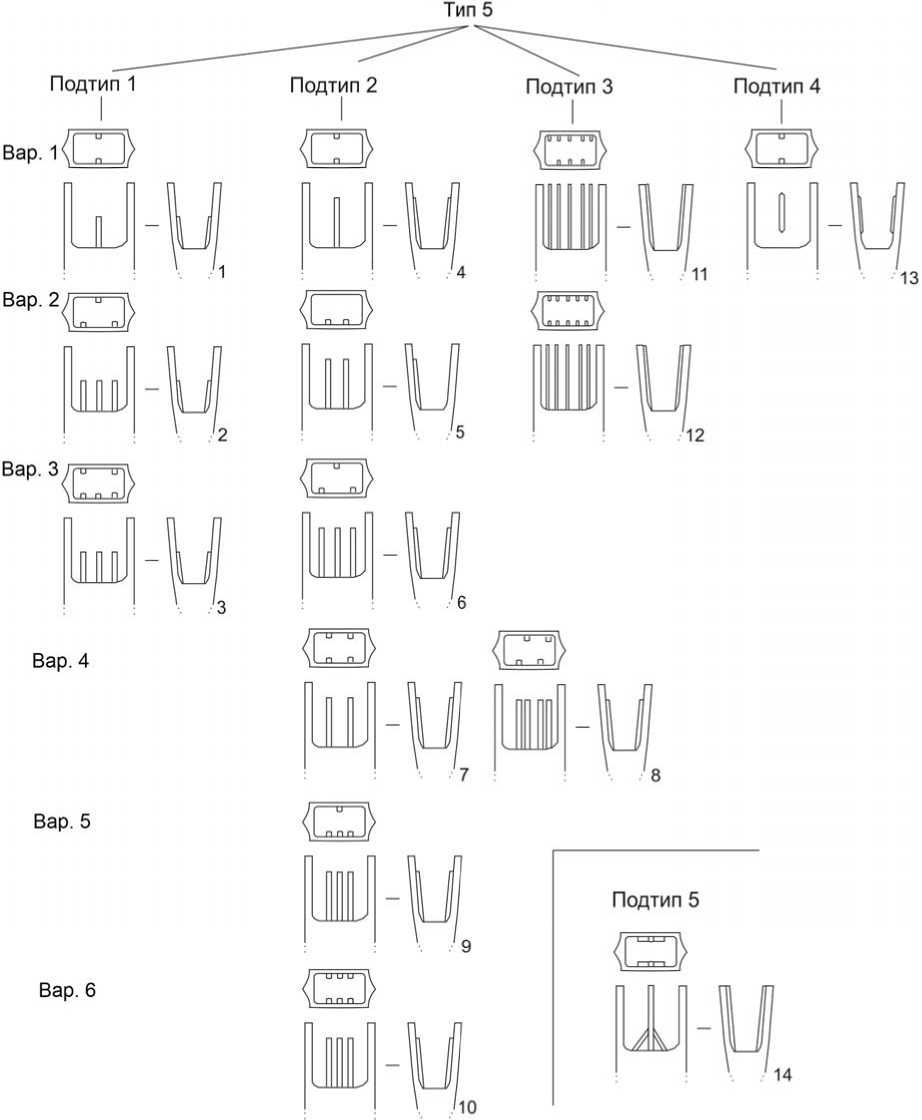

Тип 5 включает в себя «полозья» (13 экз.) (рис. 6). На широких стенках втулки встречаются параллельные выступы толщиной до 0,1 см. Высота «полозьев» составляет 1/ 3 высоты втулки (подтип 1) (рис. 6, 1 – 3 ), 2/ 3 высоты (подтип 2) (рис. 6, 4 – 10 ), или они занимают всю высоту втулки от устья до дна (подтип 3) (рис. 6, 11 ). Количество «полозьев» колеблется от 2 до 5. Некоторые из них имеют вид треугольника или прямоугольника, при этом направлены вершиной внутрь втулки. Форму сечения других линий определить не представляется возможным. Такие изделия распространены на территории Минусинской котловины.

«Полозья» первого и второго подтипов, возможно, получены от складывания многочастного сердечника. Место соединения частей сердечника и оставляет такой след после отливки. Этот момент упоминал также Ю. С. Гришин, рассуждая о многочастных сердечниках у тагарских кельтов [1960. С. 153].

В связи с данными технологическими аспектами возникает много технических во- просов. Так, очевидно, что составной сердечник сильно усложняет процесс изготовления предмета, но при этом действительно облегчает его изъятие из готового изделия. Но если сердечник составной, то почему полоса его шва проецировалась не на всю втулку, а лишь на 1/3 (подтип 1) или 2/3 (подтип 2) ее высоты? На многих изделиях линия шва не проходила по дну втулки. Возможно, в процессе литья разрезы на сердечнике служили дополнительным литником и газоотводом, а после отливки «полозья» могли являться элементом крепления рукояти во втулке кельта, предохраняя от прокручивания. Практически все кельты с данными признаками происходят из музея им. Н. М. Мартьянова (Минусинск).

У одного экземпляра обнаружены сходные признаки с предыдущими подтипами, однако есть несколько существенных отличий, что позволяет нам выделить его в подтип 3 (рис. 6, 12 ). По сырой глине во время формирования сердечника по всей его длине прорезали полосы кончиком заостренной палочки (костью). В отличие от предыдущих подтипов эти «полозья» неровные, более тонкие, порой пересекающиеся, а главное, они проходят по всей втулке, включая дно. Выявить функции такого сердечника и определить функциональное назначение прорезанных полос пока не представляется возможным.

Рис. 4 . Схема устройства втулки типа 3. Схематический рисунок: 1 – признака № 7; 2 – признака № 8

Рис. 5 . Схема устройства втулки типа 4. Схематический рисунок: 1 – признака № 9; 2 – признака № 10; 3 – признака № 11; 4 – признака № 12; 5 – признака № 13; 6 – признака № 14

Отметим, впрочем, что именно признаки третьего подтипа более всего подходят для обоснования наличия многочастного сердечника – высота полозьев во всю втулку, проходят через дно, в разрезе имеют следы стыков. Однако на данный момент автору не удалось обнаружить предмета с такими характеристиками.

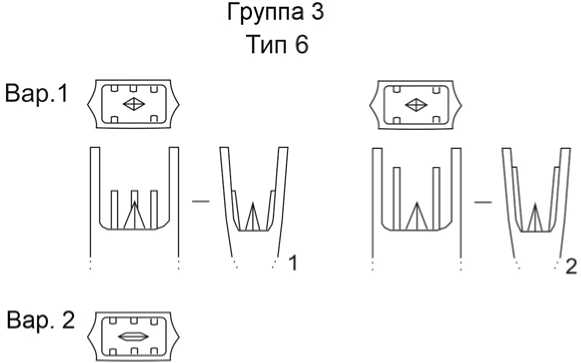

Тип 6 – комбинированный (рис. 7), присущ изделиям третьей группы. На стенках втулки встречаются сразу несколько при- знаков. На всех зафиксированы «полозья» в 2/3 длины втулки, на дне у двух кельтов четырехгранный шип (рис. 7, 1–2), у третьего трапециевидный (рис. 7, 3). Типологически кельты предлежат III или IV типу по классификации М. П. Грязнова.

Особый интерес вызывает кельт западносибирского типа (рис. 7, 4 ). Предмет происходит из памятника баитовской культуры Кош-Карагай [Матвеева, 1994. С. 7. Рис. 1, 3 ]. На стенках втулки фиксируются «полозья», характерные для изделий тагарского круга, а на дне небольшая поперечная перегородка (или шип трапециевидной формы?). По рисунку достаточно сложно судить о форме выступа и высоте «полозьев». Удивительно, что кельт по морфологическим признакам принадлежит к изделиям западносибирского типа, но при этом имеет признаки, распространенные только на территории Восточной Сибири.

Большинство находок с территории Западной Сибири были проанализированы автором по публикациям, представленным в виде фотографий и прорисовок. Конечно, не все прорисовки фиксировали внутреннее устройство втулок кельтов и не все авторы при описании изделий обращали внимание на столь невыразительные признаки. Дальнейшая работа с непосредственными источниками может качественно и количественно увеличить типологическую схему вариантов обработки сердечника и дополнить представление о технологии литья в целом.

Технология литья была узко профилированным и консервативным явлением в жизни общества и в раннем железном веке достигла расцвета. В целом, кельты изготавливались по сходной технологии во всех регионах Евразии. Различия проявлялись, прежде всего, в зависимости от требований к специализации предмета, от функциональных предпочтений, особенностей орнамента и пр., что составляло своего рода культурный код. Во всем остальном технология литья была универсальна. Кельты с оригинальными признаками во втулке составляют не более 10–15 % от общего количества материала, происходящего с территории Сибири. Вероятнее всего, речь не идет о специализированных школах и каких-то направлениях в бронзолитейном производстве Сибири. Скорее всего, мы зафиксировали лишь попытки усовершенствования отдельных элементов производства.

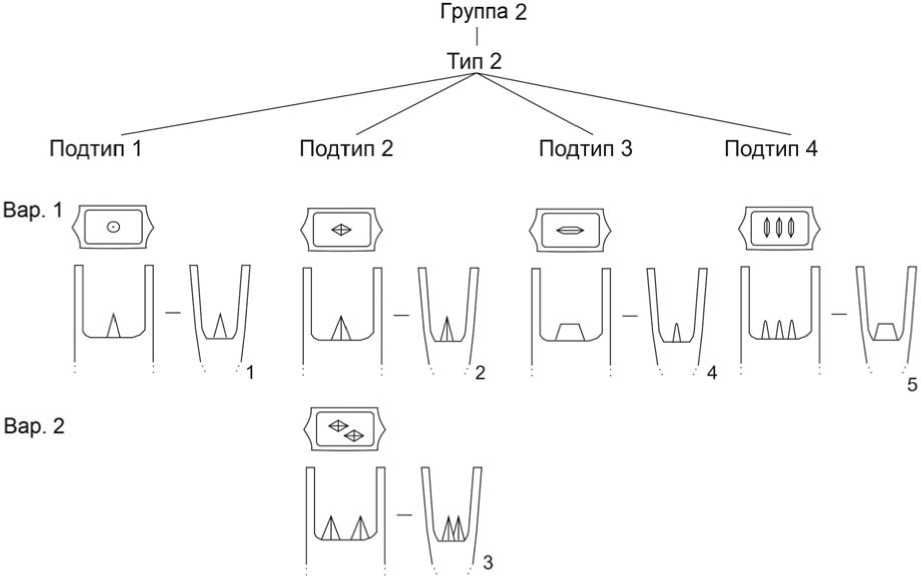

Группа 2

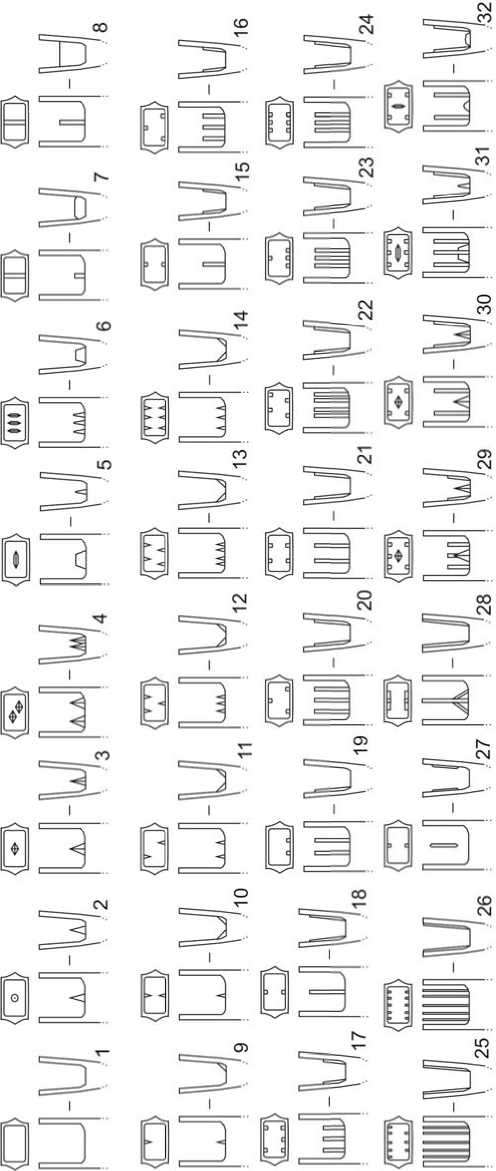

Рис. 6 . Схема устройства втулки типа 5. Схематический рисунок:

1 – признака № 15; 2 – признака № 16; 3 – признака № 17; 4 – признака № 18; 5 – признака № 19; 6 – признака № 20; 7 – признака № 21; 8 – признака № 22; 9 – признака № 23; 10 – признака № 24; 11 – признака № 25; 12 – признака № 26; 13 – признака № 27; 14 – признака № 28

Ю. С. Гришин, характеризуя тагарское бронзолитейное дело, отметил, что встречается огромное количество изделий с порис- тым металлом [1960. С. 142]. Этот факт можно объяснить тем, что форма была плохо прогрета, металл имел недостаточную

Рис. 7 . Схема устройства втулки типа 6. Схематический рисунок: 1 – признака № 29; 2 – признака № 30; 3 – признака № 31; 4 – признака № 32

температуру заливки. Все это приводило не просто к нарушению прочности изделия, а к высокой вероятности брака (недоливам, газовым и усадочным раковинам и т. д.). Металл успевал остыть, прежде чем он заполнял форму. Примеров подобных явлений довольно много. Количество бронзовых изделий в раннем железном веке, безусловно, выросло многократно по сравнению с прошлыми эпохами. Возможно, мастера-литейщики, увеличивая количество предметов, начинали терять в качестве и вынуждены были прибегать к технологическим новациям, позволяющим отлить предмет быстро и эффективно. Видимо, поэтому мы и наблюдаем такое количество разнообразных приемов, нацеленных на ускорение и облегчение процесса литья, дающих при этом возможность сохранить качество изделия.

Дополним нашу классификацию несколькими примерами втулок европейских кельтов, где встречались экземпляры с внутренней перегородкой (тип 3, вариант 1) (см. рис. 4, 2). Перегородка такого же облика, что и на тагарских кельтах, – высота ее не превышает 0,3 см. Встречен один экземпляр, который имел три шипообразные выступа (см. рис. 3, 5). Встречались и «полозья». Длина линий читается как по всей втулке (подтип 3) (см. рис. 1; 6, 12) [Eogan, 2000. Plate 97], так и на 2/3 ее длины (подтип 2). Однако набор вариантов несколько иной (см. рис. 6, 4, 7, 10). Отличительной чертой этих «полозьев» является симметрия и попарное расположение. Данные признаки значительно отличают втулки тагарских экземпляров, у которых «полозья» в большинстве случаев не симметричные и не парные. В единичном случае обнаружен кельт с территории Западной Германии, на стенке которого сохранились «полозья» в виде литникового канала [Gedl, 2004]. Это треугольник

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Рис. 9 . Устройство втулок кельтов раннего железного века Сибири ( 1 – 32 – порядковый номер признака)

высотой в 1/ 3 камеры втулки, через вершину которого проходит полоса, соединяющая устье и дно втулки (см. рис. 6, 14 ).

Представленная классификация морфологических элементов (рис. 8) насчитывает 32 варианта оформления сердечника (рис. 9). При всем разнообразии приводимых признаков можно выделить и некоторые закономерности. Только первый признак (см. рис. 2; 9, 1 ) присутствовал на всех кельтах исследуемой территории – это кельты с «чистой» втулкой.

Есть признаки, которые несут территориальные черты. Они присущи только конкретной территории и не выходят за ее пределы. Так, например, тип 4 (уголки) (см. рис. 5; 9, 9–14 ) присутствовал только в изделиях из Восточной Сибири, а длинная поперечная перегородка (признак № 7) (см. рис. 4, 1 ; 9, 7 ), встречалась лишь на предметах из Западной Сибири. Полоса на стенках втулки, которая не касается устья и дна, встречалась только на территории Европы (преимущественно в Германии).

Остальные признаки можно объединить по одинаковому способу оформления сердечника и, как следствие, набору схожих морфологических элементов внутри втулки.

Удалось выявить и преемственность некоторых технологических приемов, например появление «полозьев» во втулке баитовского кельта, описанного выше. Поперечная перегородка, закрепившаяся как признак западносибирской металлургической традиции (см. рис. 4, 1 ; 9, 7 ), появилась в изделиях, относящихся к тагарской культуре.

Возможно, дальнейшие исследования дополнят картину проникновения технологических признаков производственных традиций с территории Восточной Сибири в Западную Сибирь и наоборот.

Список литературы Внутреннее устройство втулок кельтов раннего железного века Сибири

- Глушков И. Г., Васильев В. Г. Экспериментальные бронзовые кельты // Экспериментальная археология. Тобольск, 1994. Вып. 3. С. 119-126.

- Гришин Ю. С. Очерки по истории производства в Приуралье и Южной Сибири в эпоху бронзы и раннего железа. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 208 с. (МИА, № 90).

- Грязнов М. П. Древняя бронза Минусинских степей // Труды отдела истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа. Л.: [Б. и.], 1941. Т. 1. С. 237-271.

- Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 228 с. (МИА, № 48).

- Дураков И. А. К вопросу о технологии производства полого литья кулайской культуры // Археология вчера, сегодня, завтра. Новосибирск, 1995. С. 107-112.

- Емельянова А. П. Технология литейной формы: Учебник для техникумов цветной металлургии. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1986. 224 с.

- Каменский И. С. К определению дискретности качественных признаков // КСИА. М.: Изд-во АН СССР, 1990. № 201. С. 23-31.

- Клейн Л. С. Классификация и типология // Исторические чтения памяти М. П. Грязнова. Омск: [Б.и.], 1987. Ч. 1. С. 33-35.

- Максименков Г. А. Бронзовые кельты красноярско-ангарских типов // СА. 1960. № 1. С. 148-162.

- Матвеева Н. П. Ранний железный век Приишимья. Новосибирск: Наука, 1994. С. 6-11.

- Чернецов В. Н. Опыт типологии западносибирских кельтов // КСИИМК. М.: Изд-во АН СССР, 1947. Вып. 17. С. 65-78.

- Eogan G. The Socketed Bronze Axes in Ireland // Prähistorische bronzefunde. Mainz: Akademie derWissenschaften und der Literatur, Abteilung IX, 2000. Bd. 22. 240 S. Plates.

- Gedl M. Die Beile in Polen IV // Prähistorische bronzefunde. Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Abteilung IX, 2004. Bd. 24. 134 S. Plates.