Внутренние морские перевозки в Японии XIX века: суда Китамаэ-Бунэ

Автор: Фролова Евгения Львовна, Аратакэ Кэньитиро

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Тема статьи - внутреннее морское судоходство в Японии (вдоль побережья Японского моря) в историческом аспекте. Японское море долгое время называли «морем торговли». Тем не менее, из-за ограничений внешней политики Японии с начала XVII века, прибрежная торговля Японии в основном была сосредоточена на внутреннем бартере. С этого времени и до XIX века здесь активно курсировали так называемые суда китамаэ-бунэ. До конца эпохи Эдо (1868 г.) на территории префектуры Ниигата находились две провинции: Этиго и Садо (остров Садо). Их порт процветал благодаря многочисленным судоходствам по маршруту китамаэ-бунэ, который соединял западную Японию, особенно регион Кансай, с северо-восточным регионом Тохоку и далее с удаленным северным островом Хоккайдо (порт Отару). Перемещаясь между Осакой, экономическим центром того времени, перевозя товары из разных регионов Японии, суда китамэ-бунэ способствовали культурному обмену между ними. В XVIII-XIX веках такие купцы, как Такадая Кахеи, которые первыми открыли морской путь к северным промыслам у побережья Курильских островов, существовали во всех частях Японии и в значительной степени способствовали складыванию внутренней торговли товарами и внутренним хозяйством японских регионов. галстуки. Купцы Японии особенно обратили внимание на богатство водной рыбалки Хоккайдо. Корабли Китамаэ-бунэ были большими, что делало их очень зависимыми от погоды, поэтому до середины XIX века они прекращали судоходство в осенне-зимний период. После 1855 года Япония возобновила торговые отношения с Западом, и когда появилась возможность импортировать товары из-за границы, китамэбунэ использовались не только для внутренних, но и для внешних перевозок. Стремительный социальный и технический прогресс периода Мэйдзи (1868-1925), в частности появление пароходов, строительство железных дорог и развитие рынка труда, привели к полному исчезновению судов китамаэ-бунэ уже в начале ХХ века. Статья опубликована в рамках образовательного и научного сотрудничества Новосибирского государственного университета и Университета Тохоку. Этот материал частично был представлен профессором К. Аратаке во время цикла лекций «Япония и Азия» в октябре 2013 г. на кафедре востоковедения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

Короткий адрес: https://sciup.org/147220321

IDR: 147220321 | УДК: 94

Текст научной статьи Внутренние морские перевозки в Японии XIX века: суда Китамаэ-Бунэ

После 1640 г. Япония значительно ограничила торговлю с зарубежными государствами. Международный товарообмен осуществлялся только в некоторых пунктах, например в Нагасаки, и с ограниченным числом стран – Голландия, Китай и Корея. Свободная внешняя торговля прекратилась даже в Японском море, которое на протяжении долгих лет носило неофициальное название «море торговли», но взамен этого внутренний товарообмен значительно оживился [Макино, 1964; 1969].

В XVII–XVIII вв. существовали две основные модели компаний морских перевозок. Первая модель – так называемая тарифная. Сейчас она фактически является преобладающей в Японии. Например, некто А из Осака хочет послать саке некому В из Эдо и просит об этом перевозчика С, который курсирует на торговом судне между Осака и Эдо. Стоимость пере- возки оплачивает А либо по договоренности В. Собственник судна С, получив оплату по установленному тарифу, осуществляет рейс. Тарифная модель перевозок эффективно работала при доставке определенных грузов на небольшие расстояния и при наличии налаженных торговых связей между торговцами регионов.

Однако при перевозке грузов на большие расстояния с заходом в разные порты выгоднее работала другая логистическая система. Ее возникновение связывают с появлением больших грузовых судов китамаэ-бунэ ( ^#Ш , букв. «суда, идущие на север»), которые с середины периода Эдо (1603–1867) и вплоть до начала периода Мэйдзи (1868–1925) курсировали от Осака до Эдзо (Хоккайдо), заходя на своем пути в различные порты Внутреннего японского моря и побережья Японского моря [Като, 2002].

Суда китамаэ-бунэ перевозили товары на основании так называемой модели «заложенной прибыли». Собственник судна закупал на свои деньги большое количество товаров и загружал на судно. Судно заходило в разные порты, где товары продавались по цене выше закупочной, принося прибыль владельцу судна. Например, в Осака приобреталось саке на 1 000 000 иен и погружалось на судно. Оно доставлялось до Хиросимы и там продавалось уже за 1 500 000 иен. В Хиросиме закупался рис на 1 000 000 иен, загружался на судно, перевозился до Ниигата и продавался за 1 500 000 иен. В Ниигата закупалась соль на 1 000 000 иен и перевозилась в порт Хакодатэ на о. Хоккайдо. Когда в Хакодатэ соль продавалась за 1 500 000 иен, у владельца судна оставалось 2 500 000 иен. За вычетом издержек за один рейс от Осака до Хоккайдо владелец получал прибыль минимум в 1 500 000 иен. Регулярно осуществляя рейсы, судовладельцы получали большие капиталы и имели возможность приобретать новые суда или вкладываться в другие предприятия.

Одним из известных «морских купцов» того времени был Такадая Кахэй (1769–1827). Он родился в семье крестьян, занимался ловлей рыбы и мечтал стать моряком. Считается, что именно Кахэй первым открыл северный морской путь к рыбным промыслам у берегов Курильских островов. Начав в 1796 г. бизнес по модели «заложенной прибыли» и удачно вложившись в торговлю с Хоккайдо, Кахэй быстро стал одним из ведущих грузоперевозчиков в Японии, владельцем многих судов. Он разбогател благодаря торговле, завозя саке, соль, рис и другие продукты питания в Эдзо (часть о. Хоккайдо, контролируемая японцами) и вывозя с севера сельдь, лосося и ламинарию на Хонсю. Ему принадлежит заслуга преобразования маленького торгового поселения на северном японском острове Хоккайдо в процветающий город Хакодатэ. Примечательно, что в 1812–1813 гг. Кахэй способствовал освобождению начальника русской гидрографической экспедиции Василия Головнина из японского плена. Недавно вышло исследование Икута Митико «Такадая Кахэй», где его жизнь и деятельность воссоздана на основе японских и российских документальных свидетельств [Икута, 2012].

В XVIII–XIX вв. коммерсанты, подобные Такадая Кахэй, существовали во всех регионах Японии и во многом способствовали формированию внутреннего товарообмена, внутри-японских экономических связей.

Значительная часть сделок по купле и продаже товаров, перевозимых судами китамаэ-бунэ вдоль побережья Японского моря, совершалась в усадьбе купца Одзава в г. Ниигата (рис. 1). В XIX в. она служила своего рода логистическим центром, куда стекались товары из окрестностей Ниигата (например, рис и ткани) и приезжали перекупщики со всего японского архипелага. В настоящее время в усадьбе открыт «Музей эпохи китамаэ-бунэ» - исторический музей, где представлены торговые документы и предметы быта семьи Одзава.

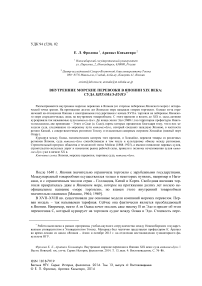

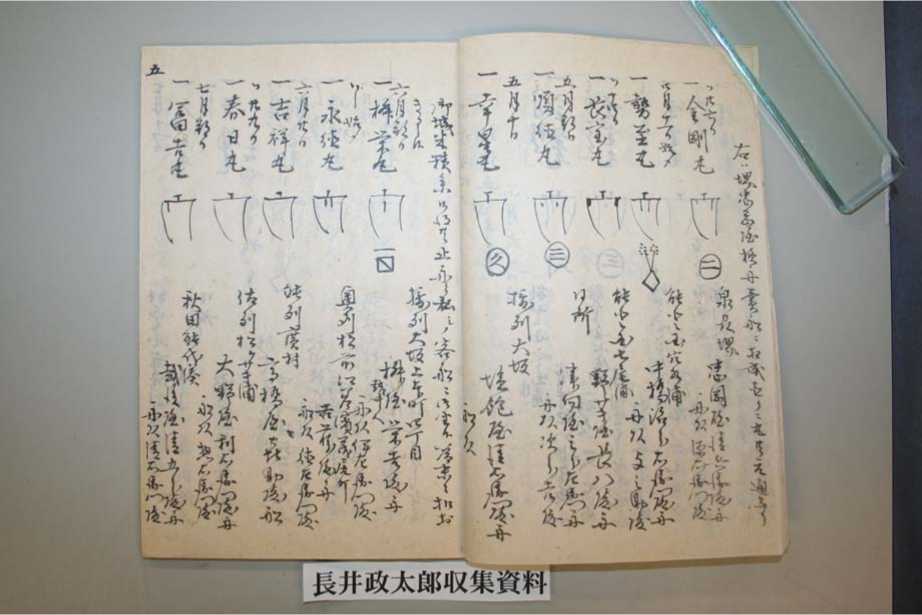

Реестр судов, сохранившийся среди бумаг купца Нагаи Масатаро, – один из документов, имеющих отношение к перевозкам по Японскому морю, – находится в Музее префектуры Ямагата (рис. 2). В нем содержатся подробные данные о каждом судне: дата захода в порт, название судна, изображение паруса, символ купца или торговой компании ( Ж№ ядзируси «торговая марка»), порт приписки, имя владельца судна, имя капитана и т. д. Например, во втором столбце справа сообщается, что 26 апреля в порт Тобисима зашло судно Конго-мару. Владелец судна – Тадаокая Сэйбэй, порт приписки – Сакаи в провинции Идзуми (совр. г. Сакаи в преф. Осака). Капитана судна звали Гэнъуэмон. Такая подробная информация была необходима, поскольку все суда, заходившие в порт, тщательно проверялись специальными службами. Кроме того, она служила для облегчения установления связей между торговцами.

Рис. 1. Усадьба Одзава – памятник культуры г. Ниигата

Рис. 2. Реестр судов, заходивших в порт Тобисима провинции Дэва (совр. преф. Ямагата)

Благодаря этим записям современные историки могут достоверно определить, суда из какой местности заходили в тот или иной порт, сколько судов в год бывало в порту, в какие сезоны их было больше или меньше и т. п.

Например, в порт Тобисима в XIX в. заходили суда практически из всех портов Японского и Восточно-Китайского морей: от Хоккайдо до Кюсю. Наибольшее количество судов прибывало из соседней Ниигата и региона Хокурику, а также областей Аояма и Акита региона То-хоку, расположенных на побережье Японского моря. В год порт Тобисима принимал свыше 100 судов.

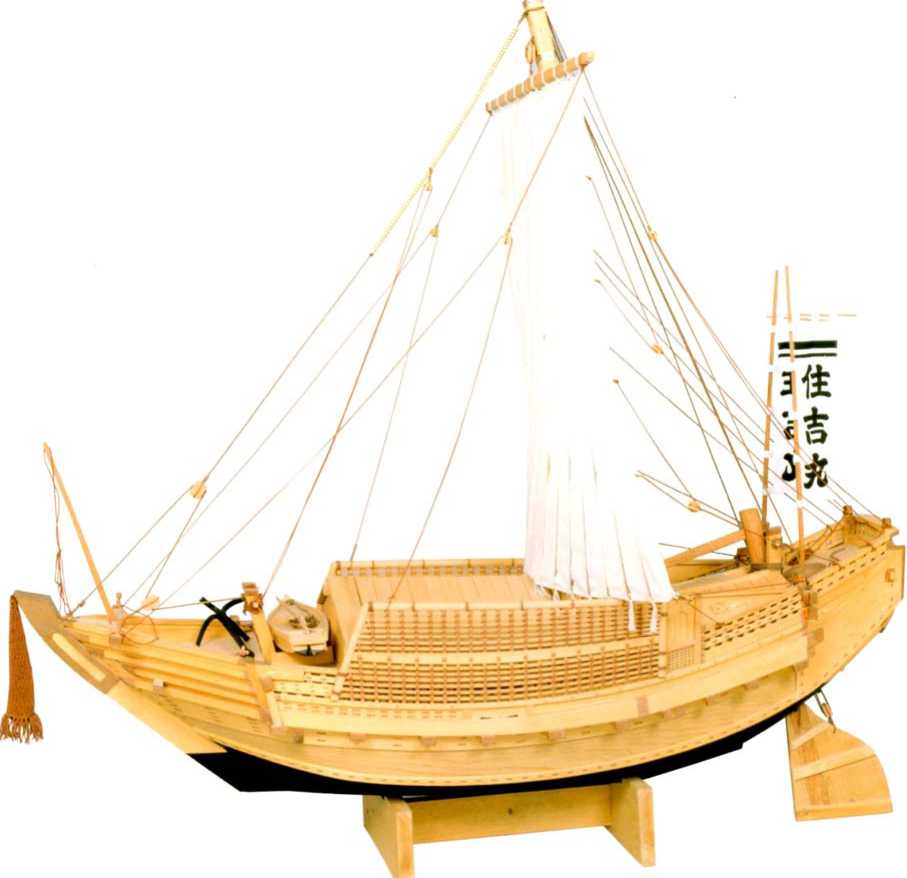

На основании подобных реестров можно выяснить и вопрос о сезонном судоходстве. До появления паровых судов по маршруту китамаэ-бунэ курсировали японские парусные суда (рис. 3). Они были сделаны из дерева, в центральной части располагалась мачта с парусом, а под кормой – ходовой руль, который помогал судну маневрировать. Достаточно вместительные, эти парусники были больших размеров, что делало их очень зависимыми от погоды. В акватории Японского моря с октября по март дуют сильные ветры, которые поднимают высокие волны, что делает передвижение по морю в этот сезон затруднительным и очень опасным. Владельцы судов и торговцы вполне осознавали риск мореплавания в осенне-зимнее время, поэтому до середины XIX в. на этот сезон судоходство прекращалось. Доказательства этому можно найти в реестрах судов, подобных приведенному на рис. 2.

Согласно сохранившимся запискам о судне Кантоку-мару, приписанном к порту Ниигата, в 1876 г. владелец судна: 1) закупил товары местного производства в регионе Внутреннего японского моря, на Сикоку и Кюсю (соль, стружку сушеного тунца, сахар) и продал их в Ниигата; 2) закупил в Ниигата и прилегающих районах рис и продал его на Хоккайдо; 3) закупил на Хоккайдо удобрение из сельди и икру и продал в Осака [Ниигата минато-но ханъэй…, 2011].

Таким образом, видно, что с помощью одного только судна Кантоку-мару был произведен активный торговый обмен между достаточно отдаленными регионами страны – от Хоккайдо до Осака. Особенность деятельности судна Кантоку-мару состояла в том, что основная часть сделок проводилась в порту Ниигата, однако товары производства Внутреннего японского моря, Сикоку и Кюсю, а также рис продавались с максимальной для владельца выгодой в портах, куда судно заходило по пути следования [Наканиси, 1998].

В период со второй половины XVIII в. до середины XIX в. для успешного ведения бизнеса по системе «заложенной прибыли» на побережье Японского моря существовало много предпосылок, и количество «морских купцов» – судовладельцев китамаэ-бунэ в это время значительно увеличилось. Наиболее важный фактор успешного бизнеса – умение правильно оценить товар с точки зрения наличия или отсутствия его в данной местности.

Для Японии в то время Хоккайдо был источником новых ресурсов и материалов. Купцы Японии особенно обращали внимание на богатства водного промысла Хоккайдо. У берегов Хоккайдо добывали водоросли комбу (ламинарию), а также малочисленные в других регионах сельдь, лосось и форель. Сейчас эти виды рыб являются достопримечательностью Хоккайдо, но в то время их не столько употребляли в пищу, сколько использовали в качестве удобрения в сельском хозяйстве в Западной Японии и в регионе Осака. В сельскохозяйственных целях с XVII в. в регионе Кансай в больших количествах использовались удобрения, полученные из сушеных сардин ( иваси ), что позволяло в большом количестве выращивать рис, овощи и хлопок.

Поскольку площадь сельскохозяйственных земель в Японии ограничена, высококачественные удобрения, полученные из такого сырья, как сушеная рыба, содействовали эффективности сельского хозяйства. Промысел сардины иваси был сосредоточен на Кюсю и в регионе Канто, но из-за слишком высокого спроса морские запасы сардины ко второй половине XVIII в. истощились.

Промысловые объединения обратили внимание на добычу сельди в водах Хоккайдо. Сельдь стали использовать для производства высококачественного удобрения, практически аналогичного по своим характеристикам получаемому из сардин. Удобрение из сельди перевозили морем на судах китамаэ-бунэ с Хоккайдо в экономический центр того времени – Осака, и продавали фермерам, которые нуждались в удобрении. С другой стороны, из Осака на Хоккайдо везли рис, соль, хлопок, сахар, саке, сырьем для которого является рис, и даже

Рис. 3. Макет судна китамаэбунэ эпохи Эдо (XVIII-XIX вв.) [Китамаэбунэ, 2004]

снадобья китайской медицины, завезенные из Китая через Рюкю. Другими словами, в Осака имелись хлопок, рис, саке и сахар, но не хватало удобрений. Хоккайдо, напротив, был богат водными ресурсами, но рис и остальное было в дефиците. Поэтому суда китамаэ-бунэ , курсируя между двумя регионами, фактически заложили основы нового бизнеса.

Сельдь в XIX в. использовали в основном в качестве удобрения, но ее также употребляли и в пищу. Сейчас в Киото есть знаменитый местный продукт нисин-соба . Это соба (гречневая лапша), которая подается с сельдью, но известно, что сельдь в Киото не вылавливают. Блюдо нисин-соба появилось благодаря тому, что стала доступна сельдь с Хоккайдо. Также в Осака популярно блюдо сио-комбу - соленая ламинария. Это блюдо тоже появилось благодаря тому, что сушеные водоросли доставляли с Хоккайдо и доводили до готовности уже в Осака с ее высокой влажностью. Таким образом, благодаря продуктам, которые перевозились на судах китамаэ-бунэ , изменениям подвергались не только экономика, но и культура питания целых регионов.

Мореплавание в XIX в. было очень рискованным занятием. Владельцы судов и купцы, беспокоясь о безопасности груза и команды, возносили молитвы богам и совершали подно- шения синтоистским храмам. В частности, бытовали специальные молельные таблички (дощечки) фуна-эма (рис. 4), которые преподносились владельцем судна храму с просьбой, чтобы плавание прошло благополучно. Отличает их от обычных эма немного больший размер и красочные изображения кораблей, выполненные в цвете. Фуна-эма специально заказывали у профессиональных рисовальщиков за деньги [Адати, 2004].

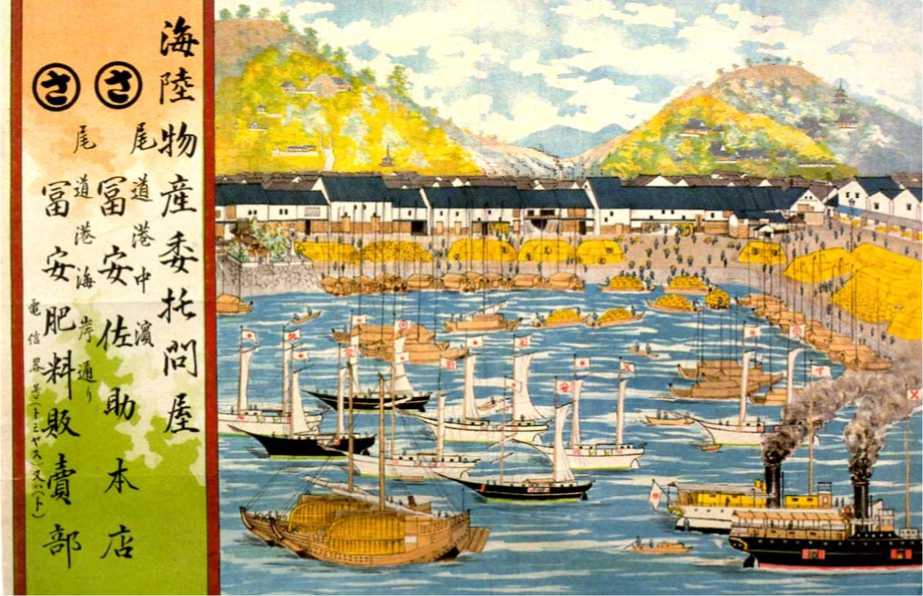

Рекламируя свои услуги, владельцы судов китамаэ-бунэ и торговцы в большом количестве выпускали цветные рекламные листовки хики-фуда (рис. 5), которые являются ценными материалами для историка. Например, на листовке, выпущенной купцом Томиясу, изображен порт Ономити (преф. Хиросима). Кроме деревянных японских парусников мы видим европейский пароход, изрыгающий клубы дыма (справа внизу). Год выпуска листовки неизвестен, но, судя по изображению парохода, это вторая половина XIX в.

В 1855 г. Япония и Россия подписали «Договор о торговле и границах» (Симодский трактат), а в 1858 г. – «Договор о торговле и мореплавании» 1, согласно которым торговля между русскими и японцами должна была производиться свободно, по взаимному соглашению, без вмешательства властей обоих государств. В этот же период Япония заключила аналогичные соглашения с другими державами: США, Великобританией, Францией, и торговые от-

Рис. 4. Табличка фунаэма, подношение синтоистскому храму [Китамаэбунэ, 2004]

Рис. 5. Рекламная листовка хикифуда (вторая половина XIX в.) [Китамаэбунэ, 2004]

ношения, ограниченные до этого времени, возобновились с новой силой. Это постепенно повлекло за собой изменения в бизнесе владельцев судов китамаэ-бунэ . Они строили свой бизнес на сделках по внутренним морским перевозкам, но, когда стал возможен ввоз импортных товаров из-за рубежа, суда китамаэ-бунэ стали использоваться не только для внутренних, но и для внешних морских перевозок.

Например, по деловым документам семьи Укон, проживавшей в небольшом городе Коно (преф. Фукуи), которая занималась перевозками на судах китамаэ-бунэ , можно установить, что в 1889 г. с Хоккайдо в Осака доставляли сельдь, а из Осака на Хоккайдо – импортные товары: немецкое пиво, вино, кофе и т. п. (табл. 1, 2).

Конечно, на корабли, идущие на Хоккайдо, грузили и рис, и саке, и сахар, но ясно, что во второй половине XIX в. торговля с зарубежными странами оказывала большое влияние на ассортимент товаров [Нихон фукуси…, 1997].

Товары, закупленные домом Укон в 1889 г.

Таблица 1

|

Наименование |

Количество |

Стоимость (в иенах) |

|

Пиво |

2 упаковки |

19,70 |

|

Немецкое пиво |

6 ящиков |

19,00 |

|

Импортное красное вино |

4 ящика |

14,40 |

|

Импортное красное вино |

4 ящика |

14,40 |

|

Фотографический аппарат |

1 шт. |

2,70 |

|

Декоративная шпилька для волос |

1 шт. |

0,65 |

|

Декоративная шпилька для волос |

1 шт. |

0,33 |

|

Подставка для фотографии |

50 шт. |

12,00 |

Товары, проданные домом Укон в 1889 г.

Таблица 2

|

Наименование |

Количество |

Стоимость единицы товара (в иенах) |

Общая стоимость (в иенах) |

|

Немецкое пиво |

8 дюжин |

3,12 |

24,96 |

|

Немецкое пиво |

8 дюжин |

3,22 |

25,76 |

|

Вино |

4 дюжины |

4,20 |

16,80 |

|

Бренди |

4 дюжины |

4,20 |

16,80 |

|

Игрушки |

5 шт |

0,30 |

1,50 |

|

Фотографический аппарат |

1 шт |

3,30 |

3,30 |

|

Золотые рыбки |

200 |

0,014 |

2,80 |

|

Золотые рыбки |

14 |

0,87 |

|

|

Декоративная шпилька для волос |

1 шт |

0,58 |

|

|

Декоративная шпилька для волос |

2 шт |

0,90 |

|

|

Кофе |

17 упаковок |

0,08 |

1,36 |

|

Фотографии |

170 шт |

0,0203 |

3,45 |

|

Фотографии |

23 шт |

0,021 |

0,46 |

|

Подставка для фотографии |

10 шт |

0,20 |

2,00 |

|

Игральные карты |

1 колода |

1,00 |

|

|

Сямисэн |

1 шт |

2,50 |

В табл. 1 отражены товары, которые торговый дом Укон закупил в Осака и в других портах, куда судно заходило по пути следования, и направил на Хоккайдо. В табл. 2 отражены продажи этих товаров на Хоккайдо и в других портах. В списке фигурируют импортное немецкое пиво, европейское виноградное вино и бренди. Импортными товарами, по всей видимости, также являются фотоаппарат и игральные карты. Из табл. 1 видно, что закупленные товары продавались по более высокой цене. На первый взгляд, маржа не очень большая, но в данной статье приведена лишь небольшая часть списка товаров, поэтому выручка от общих продаж получилась немалая. Из этой суммы выплачивалось жалование команде судна и капитану, остальная часть (за вычетом необходимых издержек – провиант, ремонт судна) составляла выручку дома Укон.

В списке фигурируют не только импортные товары, но и товары из различных регионов Японии: декоративные золотые рыбки, сямисэн 2 . Однако по документам видно, что уже в 1889 г. импортные товары составляли значительную часть товарооборота во внутренней торговле Японии [Аратакэ, 2014].

Вопрос о сроках окончательного прекращения перевозок на судах китамаэ-бунэ в настоящее время является дискуссионным. Компании, обслуживающие маршрут китамаэ , существовали во многих регионах, и владельцы судов не исчезли разом в одно и то же время [Адати, 2001]. Можно предположить, что они полностью свернули свой бизнес в самом начале ХХ в. В пользу этой даты говорят три веских довода.

Во-первых, основной объем перевозок грузов в Японии сместился с парусных судов на пароходы. С 1870-х по 1880-е гг. в Японии появились крупные судоходные компании, нацеленные на международные морские перевозки, поэтому вслед за ними на внутренних морских линиях также произошло увеличение размеров судов. Японские парусные корабли могли пройти по маршруту китамаэ-бунэ только один раз в год (с учетом отмены мореплавания в осенне-зимний сезон). С появлением в Японии паровых судов европейского производства, меньше зависящих от погодных условий, стало возможным осуществлять до четырех торговых поездок в год [Наканиси, 1998].

2 Японский музыкальный инструмент.

Во-вторых, в наземном транспорте происходили стремительные и кардинальные изменения. До 1860-х гг. в Японии перевозка больших объемов товаров производилась в основном по морю. Наземные перевозки осуществлялись с помощью лошадей, поэтому они не подходили для того, чтобы перевозить товары в большом количестве. Однако в 1869 г. в Японии началось строительство первой железной дороги, и в 1872 г. был запущен поезд, связавший станцию Симбаси в Токио с Иокогамой. Японию охватил «железнодорожный бум»: уже в 1890-х гг. было построено множество линий, соединяющих все регионы на островах. Под влиянием этих изменений бизнес судов китамаэ-бунэ, где использовались преимущественно парусные суда, пошел на убыль. Другими словами, получив технологии из Европы, транспортная система Японии значительно изменилась, и поэтому суда китамаэ-бунэ исчезли [Такацуки, 2012].

В-третьих, с изменением транспортной системы значительно изменились требования рабочих к условиям труда и сам рынок рабочей силы. Бывшие владельцы судов китамаэ-бунэ были вынуждены изменить модель управления собственной компании или найти работу в других отраслях промышленности, например, в железнодорожных компаниях. Члены команды торговых судов, как и их владельцы, уходили в рыболовный промысел или в другие сферы бизнеса. Таким образом, общество в целом менялось, и суда китамаэ-бунэ сыграли в этом изменении свою историческую роль.

Список литературы Внутренние морские перевозки в Японии XIX века: суда Китамаэ-Бунэ

- Адати Хироюки. Нихон-но фунэ-но кэнкю - нихон рэтто-о мусунда самадзамана фунэ [安達裕之. 日本の船の研究 -日本列島をむすんださまざまな船 ] Исследования по японским кораблям - различные корабли, объединявшие японский архипелаг. Токио: Попурася, 2001. 48 с.

- Адати Хироюки, Исии Кэндзи. Фунээма нюмон [安達裕之、石井謙治. 船絵馬入門 ] Собрание табличек эма с изображением кораблей. Токио: Научный музей кораблестроения, 2004. 91 с.

- Аратакэ Кэньитиро. Кинсэй-киндай-ни окэру нихон рэтто-но энкай сякай то кайун [荒武賢一朗編. 近世・近代における日本列島の沿海社会と海運 ] Морские перевозки и прибрежные регионы Японского архипелага в Новое и Новейшее время. Осака: изд-во ун-та Кансай, 2014.

- Икута Митико. Такадая Кахэй [生田美智子. 高田屋嘉兵衛 ] Токио: изд-во Минерва сёбо, 2012. 384 с.

- Като Тэйдзэн. Китамаэбунэ - кикоти то коэки-но моногатари [加藤貞仁. 北前船-寄港地と交易の物語 ] Суда китамаэбунэ - порты захода и торговля. Токио: Мумэйсясюппан, 2002. 241 с.

- Такацуки Ясуо. Кинсэй бэйсидзё-но кэйсэй то тэнкай - бакуфу сихо то Додзима бэйсидзёно хаттэн [高槻泰郎. 近世米市場の形成と展開 -幕府司法と堂島米市場の発展 -] Изменения в структуре торговли с Западом в Новое время - указы военного правительства бакуфу и развитие торговли в Додзима. Нагоя: Изд-во Ун-таНагоя, 2012. 410 с.

- Наканиси Сатору. Кинсэй-киндай нихон-но сидзё кодзо [中西聡. 近世・近代日本の市場構造] Структура торгового рынка Японии в Новое и Новейшее время. Токио: Изд-во Токийского ун-та, 1998. 387 с.

- Ниигата минато-но ханьэй - минато то томо-ни икита мати, хито // Ниигатасихэн [新潟湊の繁栄-湊とともに生きた町・人-. 新潟市編] Расцвет порта Ниигата - жизнь людей и города // Альбом "Ниигата". Ниигата: Ниппо дзигёся, 2011. 204 с.

- Нихон фукуси дайгаку титаханто согокэнкюдзёхэн. Китамаэбунэ то нихонкай-но дзидай. [北前船と日本海の時代. 日本福祉大学知多半島総合研究所編 ] Суда китамаэбунэ и эпоха Японского моря: Сб. тр. объединенного НИИ п-ова Тита Ун-та благосостояния Японии: Адзэкурасёбо. 1997. 259 с.

- Китамаэ-бунэ то соно дзидай - Томоноура-но нигиваи. Фукуяма томоноура рэкиси миндзоку сирёканхэн [北前船とその時代 -鞆の津のにぎわい. 福山市鞆の浦歴史民俗資料館編 ] Суда китамаэбунэ и их эпоха - процветание Томоноура. Собрание историко-этнографического музея Томоноура, г. Фукуяма. URL: http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/ 2004/ 00084/contents/0001.htm, 2004 (дата обращения 02.10.2014).

- Макино Рюсин. Китамаэ-бунэ [牧野隆信. 北前船] Суда-китамаэ. Токио: Хакусёбо, 1964. 228 c.

- Макино Рюсин. Китамаэ-бунэ-но кэнкю [牧野隆信. 北前船の研究] Изд-во Ун-та Хосэй, 1989. 443 c.