Внутренний контроль в государственном секторе: рекомендации интосаи и российская практика

Автор: Канкулова Маржинат Ильясовна, Алфименко Светлана Сергеевна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Финансовый сектор экономики

Статья в выпуске: 5 (113), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования развития нормативной базы и практики внутреннего финансового контроля в секторе государственного управления РФ, в том числе в контексте анализа учета в них рекомендаций ИНТОСАИ. Сформулированы выводы о негативном влиянии отсутствия единых и понятных требований к порядкам внутреннего финансового контроля на реализацию его законодательно регламентированного функционального назначения, о необходимости закрепления таких требований в федеральной правовой базе. Выявлена лучшая практика внутреннего контроля в органах исполнительной власти РФ. Сформулированы предложения, реализация которых будет способствовать наиболее полному достижению назначения внутреннего контроля как инструмента управления рисками в системе менеджмента, в том числе финансового, в органах исполнительной власти, нацеленного на эффективность использования бюджетных средств и результативность реализации государственных функций.

Внутренний финансовый контроль, внутренний финансовый аудит, финансовый менеджмент в секторе государственного управления, риск-менеджмент, бюджетный процесс, казначейские риски

Короткий адрес: https://sciup.org/148320039

IDR: 148320039

Текст научной статьи Внутренний контроль в государственном секторе: рекомендации интосаи и российская практика

Маржинат Ильясовна Канкулова – доктор экономических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Светлана Сергеевна Алфименко – аспирант кафедры государственных и муниципальных финансов Санкт-Петербургского государственного экономического университета, начальник аналитического отдела Комитета финансов Санкт-Петербурга.

Статья поступила в редакцию 11.09.2018.

Наличие действенной системы внутреннего контроля, как системы мер, осуществляемых в организации с целью наиболее эффективного выполнения должностных обязанностей работников при совершении хозяйственных операций, является неотъемлемой предпосылкой достижения эффективности и результативности. В государственном секторе внутренний контроль активно внедряется с 1992 года с момента предложения Рекомендаций по стандартам внутреннего контроля Международной организации высших органов финансового контроля ИНТОСАИ (далее – рекомендации ИНТОСАИ) [3, 4].

Принимая во внимание особенности организаций государственного сектора, ИНТОСАИ не претендовала на создание собственно стандартов, подлежащих внедрению в государственных органах. Была предложена общая структура, в рамках которой могли разрабатываться конкретные алгоритмы, средства и методы внутреннего контроля, исходя из непосредственных задач социальной или политической направленности, координации с бюджетным циклом, широкой сферы государственной подотчетности.

Необходимость реализации внутреннего контроля в одном из возможных его аспектов – финансовом – в секторе государственного управления Российской Федерации законодательно закреплена с появлением в Бюджетном кодексе РФ статьи 160.2-1 [1]. Именно в этом контексте, исходя из обозначенных выше рамочных рекомендаций ИНТОСАИ, разрабатывался и был утвержден постановлением Правительства Российской Федерации № 193 от 17.03.2014 г. Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля (далее – постановление № 193) [11].

Следуя логике ИНТОСАИ, Правительство видело своей задачей закрепление некоторых общих принципов для поименованных в названии документа участников бюджетного процесса (которых мы далее будем обобщенно называть администраторами бюджетных средств), причем только федерального уровня. Предполагалось, что дорабатывать систему внутреннего финансового контроля каждый администратор будет самостоятельно, исходя из специфики своей деятельности, штатной численности и полномочий. С момента появления соответствующей нормативной правовой базы внутренний финансовый контроль (ВФК) и внутренний финансовый аудит (ВФА) не раз становились темой горячих дискуссий на различных конференциях, организуемых контрольными и финансовыми органами государственной власти России.

Нерешенными до конца являются ключевые вопросы в рассматриваемой сфере. Если ВФК является внутренним делом администратора средств бюджета, должен ли кто-то контролировать его осуществление? Если ВФА осуществляется на основе функциональной независимости, то как его реализовать, оставаясь в пределах имеющейся штатной численности органа власти? Почему ВФК направлен на выполнение только бюджетных процедур и не охватывает другие аспекты управления государственными органами и подведомственными им учреждениями? Почему ВФК распространяется непосредственно только на участников бюджетного процесса, а не на все организации и учреждения в пределах используемых ими бюджетных средств (автономные и бюджетные государственные учреждения, государственные унитарные предприятия, акционерные общества, получающие бюджетные инвестиции)?

На некоторые из приведенных выше вопросов ответили разработанные Минфином России методические рекомендации, утвержденные приказом Минфина России от 07.09.2016 г. № 356 (далее – методические рекомендации) [5], призванные обеспечить единообразный подход к осуществлению ВФК. В частности, в методических рекомендациях более подробно раскрывалось, что должно войти в порядок осуществления ВФК (но не ВФА), что подразумевается под результатом выполнения внутренних бюджетных процедур, какие бюджетные и коррупционные риски необходимо принимать во внимание, какие решения принимает руководитель администратора бюджетных средств по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля. Кроме того, приведены примеры заполнения форм карт ВФК, журналов ВФК.

Но, к сожалению, методические рекомендации не всегда могут служить достаточным основанием для разработки и совершенствования правовой базы, поскольку при определении контрольных функ- ций структурных подразделений органов власти юристы как правило опираются на полномочия, однозначно прописанные в законах и постановлениях. Поэтому постановление № 193 явилось если не основой, то главным ориентиром для разработки порядков осуществления ВФК и ВФА субъектов России.

Авторами проанализированы порядки осуществления внутреннего финансового контроля шести субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербурга, Кировской, Волгоградской, Самарской, Орловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. За исключением Санкт-Петербурга, остальные регионы были отобраны случайным образом. Анализ показал существенную разницу между перечисленными регионами в подходах к организации как внутреннего финансового контроля, так и, в меньшей степени, внутреннего финансового аудита.

Например, Постановление Правительства ХМАО – Югры от 21.02.2014 г. № 59-п «О Порядке осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» содержит право, но не обязанность главных администраторов средств бюджета автономного округа принимать правовые акты об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, подразумевая, что они могут руководствоваться только общим порядком, который в той или иной степени повторяет постановление № 193 [15].

Порядок осуществления ВФК Кировской области предписывает «обеспечить внесение в правовые акты органа исполнительной власти Кировской области полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также внесение в должностные регламенты должностных лиц положений о правах и обязанностях, связанных с осуществлением внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» [7].

В Санкт-Петербурге же каждый главный администратор бюджетных средств (ГАБС) обязан установить отдельный регламент осуществления внутреннего финансового контроля, не противоречащий постановлению Правительства Санкт-Петербурга [14].

В разных регионах различается перечень направлений, по которым ГАБС могут принимать решения по рассмотрении результатов ВФК: от 4 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 10 в Санкт-Петербурге. Количество внутренних бюджетных процедур, в отношении которых администраторы бюджетных средств осуществляют внутренний финансовый контроль также может отличаться. Например, в Санкт-Петербурге их 13, это количество остается неизменным с тех пор, как постановление № 193 было принято в марте 2014 года. Кировская область ограничилась 17 бюджетными процедурами, не включая в перечень осуществление действий, направленных на обеспечение соблюдения получателями бюджетных инвестиций условий, целей и порядка их предоставления, а также осуществление действий, направленных на обеспечение адресности и целевого характера использования ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета.

В основном же субъекты РФ стараются оперативно транслировать в свои правовые акты все изменения в перечне бюджетных процедур, в отношении которых осуществляется внутренний финансовый контроль администраторами федерального бюджета. В частности, в постановлениях Волгоградской [9] и Орловской [10] областей об утверждении порядка осуществления ВФК перечислены все 19 бюджетных процедур, причем в первоначальный перечень Волгоградской области внесены изменения менее, чем через полгода после принятия нового перечня для распорядителей федерального бюджета – в сентябре 2015 года. В связи с этим можно сделать вывод о том, региональные порядки осуществления ВФК и ВФА меняются во многом с оглядкой на постановление № 193, поэтому перечень бюджетных процедур было бы более целесообразным, с точки зрения удобства для всех, формировать с использованием числовых, а не буквенных обозначений.

В то же время, как показывает сравнительный анализ, приведенный в таблице, у каждого субъекта Российской Федерации есть свои особенности порядков осуществления ВФК и ВФА, проистекающие из различного понимания их смысла и масштабов. Даже предмет регулирования определяется по-разному, либо вовсе не определен четко, что вполне объяснимо, учитывая, что долгое время Правительство РФ нормативно не закрепляло определение внутреннего финансового контроля.

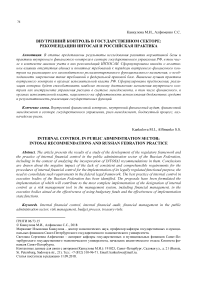

Таблица

Сравнительный анализ некоторых аспектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устанавливающих порядок осуществления внутреннего финансового контроля

|

Субъект РФ |

Что устанавливает правовой акт |

Определение предмета ВФК |

Что должно быть предусмотрено в локальном правовом акте |

Количество бюджетных процедур |

Количество направ лений решений |

Особенности |

|

Санкт-Петербург |

Требования к организации, подготовке, проведению и рассмотрению результатов ВФК |

Внутренние бюджетные процедуры и составляющие их операции |

Порядок взаимодействия должностных лиц администратора по ВФК, процедуры подготовки к осуществлению ВФК, формы систематизации и анализа информации о результатах ВФК, выявления и разработки предложений по минимизации бюджетных рисков, контроля выполнения решений, принятых по рассмотрению информации о результатах ВФК, порядок формирования, утверждения и актуализации карт ВФК |

13 |

10 |

Включает мониторинг как один из методов проведения ВФК (наряду с самоконтролем, контролем по уровню подчиненности, подведомственности и смежным контролем) |

|

Кировская область |

Правила осуществления ГАБС ВФК и ВФА |

Ссылка на статью 160.2-1 БК РФ |

Полномочия по осуществлению ВФК и ВФА, а также права и обязанности должностных лиц, связанные с осуществлением ВФК и ВФА |

17 |

9 |

ВФК направлен, в том числе, на соблюдение стандартов и процедур при осуществлении государственных закупок |

|

Самарская область [8] |

Единые подходы к осуществлению главными администраторами средств бюджета ВФК и ВФА |

Соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения областного бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета ГАБС, подведомственными администраторами и получателями средств бюджета |

Порядок проведения проверок по ВФК и оформления их результатов |

Не приведены |

Не приведены |

Включает только порядки осуществления ВФК и ВФА «контролирую-щими органами» (не перечисленными, определение отсутствует) |

Окончание табл. 1

|

Субъект РФ |

Что устанавливает правовой акт |

Определение предмета ВФК |

Что должно быть предусмотрено в локальном правовом акте |

Количество бюджетных процедур |

Количество направ лений решений |

Особенности |

|

Волгоградская область |

Систему и последовательность работы по осуществлению главными администраторами ВФК и ВФА |

Соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения областного бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета ГАБС, подведомственными администраторами и получателями бюджетных средств |

Не определено |

19 |

9 |

Предусмотрено, что ВФК и ВФА осуществляются только в пределах установленной предельной численности и фонда оплаты труда работников |

|

Орловская область |

Процедуру осуществления ГАБС ВФК и ВФА |

Соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения областного бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета ГАБС, подведомственными администраторами и получателями бюджетных средств |

Порядок формирования и направления информации о результатах внутреннего финансового контроля устанавливается администратором средств бюджета |

19 |

9 |

Распространяется на Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области |

|

ХМАО-Югра |

Правила осуществления главными администраторами средств бюджета ВФК и ВФА |

Бюджетные процедуры и составляющие их операции |

Порядок осуществления ВФК и ВФА, но это право администратора бюджетных средств, а не обязанность |

13 |

4 |

Включает мониторинг качества исполнения бюджетных процедур как один из методов ВФК, и последующий контроль, как одна из форм ВФК |

В условиях существования подобного разброса подходов к ВФК с точки зрения его предмета, методов и форм осуществления трудно полагаться на достоверность его результатов. При этом результаты осуществления ВФК претендуют на серьезную роль в системе управления государственным сектором, поскольку к ним относятся как к важной составляющей мониторинга качества финансового ме- неджмента; основе для составления планов проверок на основе риск-ориентированного подхода; источнику информации для принятия управленческих и кадровых решений в органах власти.

Следовательно, установление единых требований к правовому акту, утверждающему порядок осуществления ВФК и ВФА, – необходимое условие формирования у Минфина России и у всех публично-правовых образований единого понимания границ применения его результатов. Вряд ли такая обязательность будет болезненно воспринята главными администраторами средств региональных и местных бюджетов, учитывая, что постановление № 193 давно служит для них определенным ориентиром, как было показано выше.

Очередные изменения в постановление № 193 внесены 24 марта 2018 года. Ожидая, что многие субъекты РФ постараются отразить изменения в своих порядках осуществления ВФК и ВФА, будет полезно проанализировать, насколько новая редакция отвечает принципам, провозглашенным в рекомендациях ИНТОСАИ.

Во-первых, постановление № 193 стало заметно объемнее. В первую очередь разработчики дали определение ВФА и уточнили понятие ВФК, закрепив, что ВФК – это непрерывный процесс. Это исключает понимание ВФК как некоего мероприятия, выполняемого с определенной периодичностью, чтобы его «провести и отчитаться». Рекомендации ИНТОСАИ на эту тему говорят: «Внутренний контроль – это не одно событие или обстоятельство, а последовательность действий, охватывающая всю деятельность организации. Такие действия предпринимаются во время работы организации на постоянной основе». Кроме того, и здесь разработчики новой редакции постановления № 193 идут даже дальше методических рекомендаций Минфина, предусматривается, что ВФК осуществляется не только должностными лицами администратора бюджетных средств, организующими и выполняющими бюджетные процедуры, но и должностными лицами, обеспечивающими соблюдение внутренних процедур. Это сообразуется с рекомендацией ИНТОСАИ о том, что «руководство и сотрудники на всех уровнях» участвуют в организации внутреннего контроля.

Во-вторых, отдельного рассмотрения заслуживает новый пункт 12.1 приложения к постановлению № 193 – об оценке рисков, которая предшествует внесению операций в карты ВФК. Разработчики новой редакции сочли нужным перенести наиболее важные аспекты оценки риска из методических рекомендаций, включая оценку вероятности наступления риска и степени его влияния. Несколько неожиданным является перенос из методических рекомендаций в постановление № 193 понятия кор-рупционно опасных операций, информация о которых должна служить основанием для оценки рисков. Дается пояснение, что к коррупционно опасным операциям относятся операции:

Список литературы Внутренний контроль в государственном секторе: рекомендации интосаи и российская практика

- Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ.

- Демидов А.Ю. Система внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном казначействе: практика и перспективы // ЭТАП: Экономическая теория, анализ, практика. 2014. № 1/10. С. 61-70.

- Международный стандарт для высших органов финансового контроля «ISSAI 9100 - Руководства к стандартам внутреннего контроля в государственном секторе».

- Международный стандарт для высших органов финансового контроля «ISSAI 9130 - Руководства к стандартам внутреннего контроля в государственном секторе - дополнительная информация по управлению риском в организации».

- Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля: Приказ Минфина России от 07.09.2016 г. № 356.