Внутренняя форма текста и способы ее экспликации

Автор: Ионова С.В.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Развитие и функционирование русского языка

Статья в выпуске: 6, 2007 года.

Бесплатный доступ

Исследование проводится в рамках гранта № 07-04-20401 а/В при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Администрации Волгоградской области.

Короткий адрес: https://sciup.org/14969223

IDR: 14969223

Текст научной статьи Внутренняя форма текста и способы ее экспликации

Понятие внутренней формы называют термином-хамелеоном, приобретающим новые оттенки в рамках разных целостных концепций, однако не теряющим общей мысли, общего замысла идеи во всех своих трактовках 1. Сегодня данный термин применяется не только к анализу семантики слова, но и к исследованию содержательной стороны других лингвистических единиц. Настоящая статья посвящена рассмотрению эвристической ценности данного понятия в применении к тексту.

В отношении текстов идея о внутренней форме имеет познавательное значение в связи с большими вариативными возможностями крупных коммуникативных единиц при вербализации замысла говорящих. Вопрос о соотношении внешней и внутренней форм речевых произведений составляет основу изучения текста как способа хранения информации и как средства порождения новых смыслов. Проблема сохранения базовых характеристик текста и степени его интерпретируемости является актуальной как в теоретическом, так и в практическом отношении. Теоретически она касается классического вопроса изучения деривативных возможностей лингвистических единиц: особенности текстовой деривации сегодня рассматриваются в одной исследовательской парадигме с вопросами словообразовательной и лексико-семантической произ-водности. Умение использовать, порождать и понимать многообразные функциональные варианты текста, позволяющие реализовать различные коммуникативные цели автора, определяет практическое значение изучения производных речевых произведений в аспекте выявления их внутренней формы.

В силу многозначности термина «внутренняя форма» при обращении к нему принято оп- ределять объем его содержания. Опираясь на традиции изучения внутренней формы (Аристотель, Платон, А.А. Потебня, Л.В. Выготский, Г.Г. Шпет, В. Фон Гумбольдт, А.Ф. Лосев и др.), философы и психологи выявляют сущностные черты данного понятия, которые соотносят его с категориями внешней формы и содержания. Внутренняя форма материализует функцию предмета (явления): «это его устройство, структура», внешняя оболочка объекта, его облик; внешняя форма может быть создана искусственно, она выполняет конкретную задачу – коммуникативную, эстетическую и др.2 Роль внутренней формы сводится в основном к реализации акта понимания: А.А. Потебня определяет внутреннюю форму как «отношение содержания мысли к сознанию»3; внешние формы мыслятся в пространственных категориях, поэтому данное понятие ассоциируется с пространственной статикой: «внутренняя форма, как умозрительная категория, не может быть мыслима в пространственных категориях, но лишь в категориях длительности, времени, деятельности»4.

Н.Д. Голев и Н.В. Сайкова, говоря о возможных степенях деривационности текста, предлагают в качестве объяснительного принципа использовать понятие внутренней формы текста 5. Категория внутренней формы связывается с такими понятиями, как тождество и различие. Внутренняя форма производного текста является свидетельством тождества, генетического родства соотносимых текстов, ее утрата влечет за собой потерю связи между текстами. Вне такой связи вторичное речевое произведение перестает восприниматься в формальном и содержательном единстве со своим прототипом, обретает отдельность и самостоятельность.

* Исследование проводится в рамках гранта № 07-04-20401 а/В при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Администрации Волгоградской области.

Таким образом, внутренняя форма понимается как определенная область, соединяющая внешнюю форму и содержание. По словам Р. Барта, это «соединение того, что означает, и того, что означается», это «не форма и не содержание, а связующий их процесс»6. Область между содержанием и внешней формой, о которой писал Р. Барт, в межтекстовом взаимодействии базового и производного текстов предстает в виде комплекса форм. В этой промежуточной области сливаются внешняя форма текста и его содержание, которые в единстве предстают в качестве основания для формирования содержания производного, или вторичного, текста. Внутренняя форма вторичного текста может пониматься как «след», память, «сбережение впечатлений» об определенном элементе текста-основы, которые находят выражение (в преобразованном виде) в форме текста-деривата. Та часть этого сложного комплекса (форма-содержание), которая мотивирует создание производного речевого произведения и находит выражение в единицах внешней формы, понимается нами как его внутренняя форма.

Существует представление о структуре форм объекта как о выстраивании содержательно-формальных комплексов в иерархию: формы, «лежащие на более низком иерархическом уровне, являются внешними по отношению к формам более высокого уровня, то есть внутренним»7. Для того, чтобы приобрести определенность, внутренняя форма должна быть воплощена во внешней форме: значение внешних форм и состоит в их способности придавать всему определенность, «увековечивать в форме»8. В таком случае внешние формы, «увековеченные» в единицах поверхностной структуры текстов, позволяют исследовать глубинные области бытования внутренних форм и содержания.

Данное методологическое положение определяет основной подход в исследовании внутренней формы текста, предпринятый в нашей работе: от поверхностных структур – к глубинным семантическим структурам. Материалом для наблюдения послужили вторичные тексты, построенные на базе текста-основы с изменением его семантической структуры. В соответствии с принятым определением вторичные тексты являются про изводными речевыми произведениями, которые генетически связаны с текстом-основой, то есть сохраняют внутреннюю форму, в определенной степени соответствующую первичному тексту 9; в процессе функционирования вторичные тексты соотносятся с текстом-основой (происходит постоянное соизмерение степени соответствия их внутренней формы), в результате чего выявляются значимые смысловые приращения производного текста. Соотнесение текста-основы и его деривата позволяет акцентировать внимание как на чертах сходства, так и на чертах различия речевых произведений, именно сочетание данных черт определяет область подобия между сопоставляемыми лингвистическими единицами или фазами изменения одной и той же текстовой единицы.

Методика анализа текстов с целью установления их генетического единства основывается на выявлении значимых соответствий между текстами, учитывающими не случайные совпадения единиц сопоставляемых текстов, а закономерные повторы их соотносимых компонентов. Для выявления границ соответствий, характеризующих весь массив отобранных нами текстов, было проведено сканирование поверхностной структуры речевых произведений разных коммуникативных типов и их вторичных форм. Было выявлено, что в качестве способов представления этих соответствий (повторов) могут использоваться различные лингвистические единицы: лексические, фразовые и текстовые совпадения базового текста и его деривата.

Руководствуясь только языковой (текстовой) компетенцией на основе наблюдения за текстовым материалом, можно сказать о том, что некоторые из производных текстов в большей степени соответствуют тексту-основе, а другие обнаруживают лишь черты отдаленного сходства. Например:

Оказавшись на необитаемом острове, Робинзон трудится, пытается наладить свой быт. Он занимается охотой, ловит рыбу, приручает диких коз, начинает обрабатывать землю. Робинзон сооружает лодку, выращивает и собирает свой первый урожай. Он достает с разбитого корабля оружие, порох, бумагу, чернила. А вскоре появляется Пятница...10

Робинзон, попав на остров после кораблекрушения, создает для себя удобные условия жизни,

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ не утрачивая навыков, приобретенных в обществе. Вначале он живет в «естественных» условиях, затем совершенствует свое хозяйство. Появляется раб, устанавливается договор с дикарями, образуется колония...11

В качестве маркеров внутренней формы в нашей работе рассматривались единицы разного типа: лексемы, синтаксические единицы, сверхфразовые единства и их комплексы. Слова являются воплощением познавательно-клас-сифицирующей функции сознания. Как «свернутые ситуации» (по М.М. Бахтину) они выступают в качестве имен содержательных единиц текста и обеспечивают его цельность. Как имена признаков, характеризующих категориальные ситуации, слова выступают в качестве конкретизаторов типичной информации о фрагменте изображаемой действительности, они маркируют детали описания, которые обеспечивают многообразие способов выражения категориальных ситуаций. В то же время слова являются кодифицированными, воспроизводимыми единицами языка, которые могут рассматриваться в виде «строительного материала» любых текстов, но не определяющих его структурного единства.

Синтаксические единицы (словосочета-ни качестве показателей свойства связности. Словосочетания, законченные, оформленные предикативные единицы или их фрагменты, в отличие от слов, обнаруживают принципы грамматической сочетаемости и являются показателем связности текста, закономерности и мотивированности используемых единиц.

Для удобства все единицы такого типа мы называем фразами (от греч. phrasis – выражение, способ выражения) 12.

Сверхфразовые единства и их объединения в более крупные единицы членения текста дают представление о соединении свойств цельности и связности и демонстрируют возможность переноса целых микротекстов текста-основы в ткань производного текста.

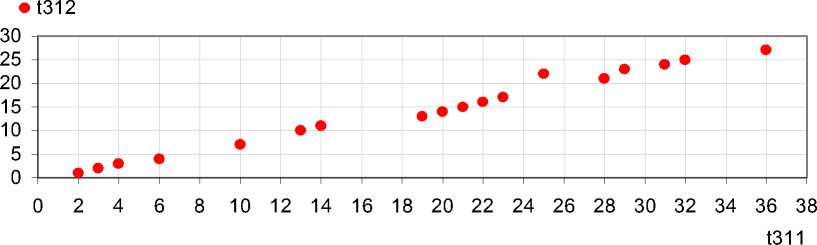

Проведенный сопоставительный анализ вторичного текста и текста-основы показал, что степень соответствия этих текстов заметно различается (см. рис. 1, 2). В ходе исследования текстов при помощи данной методики нами были установлены максимально высокий и максимально низкий процент совпадений единиц исследуемых текстов разных коммуникативных типов, определены верхняя и нижняя границы соответствий. Нижним по-ень- ни-

Рис. 2. Сравнение номеров совпадающих предложений в текстах

руемых текстов не показал), верхний порог – 82 % (максимальное число совпадений в наиболее приближенных к оригиналу вариантах вторичных текстов) 13. Совпадения исчислялись исходя из количества повторов корневых морфем слов и составляющих компонентов предикативных единиц. Данный вид совпадений (буквальные повторы) можно назвать точными соответствиями 14.

Проанализировав вторичные тексты, относящиеся к разным функциональным типам – репродуктивному , адаптирующему , интерпретирующему , имитирующему , – мы можем сделать выводы относительно характера соответствий производных текстов их прототипам. Среди точных повторов мы выделили фразовые и лексические соответствия. Усредненное количество фразовых соответствий (которые были представлены совпадающими предикативными единицами и сочетаниями слов) составило 39 % текстов, усредненное количество лексических совпадений составило 53 % от числа значимых единиц текста. Расхождения в представленных данных здесь варьировались во вторичных текстах разных жанров (см. таблицу).

Как видно из таблицы, минимальный процент лексических, фразовых и текстовых совпадений характерен для текстов краткого изложения текста-основы (краткий пересказ, аннотация), целью которых является вычленение и представление смысла исходного речевого произведения. Например:

В деревню, к матери приехал сын с семьей, кандидат технических наук, и по этому поводу пригласил соседей. Пришел и Глеб Капустин, начитанный и ехидный краснобай. И в завязавшемся разговоре начал задавать приезжему нелепые вопросы, состоящие из набора ничего не значащих в данном случае научных и технических терминов и понятий. В ответ на вежливые попытки ученого узнать, в чем, собственно, состоит смысл нелепого вопроса, Глеб Капустин победоносно отмечал недостаточную эрудицию городского гостя. А сидящие за столом соседи, понятия не имевшие о теме разговора, по торжествующему тону и наукообразным словам балабона удивлялись, как ловко «срезал» кандидата их односельчанин 15.

В тексте краткого пересказа информация представлена преимущественно понятий-но, языковые средства реализации заданного содержания можно рассматривать как «внешние» по отношению к средствам языка текста-основы. По мнению А.И. Новикова, вычленение концептуального содержания текста и представление его в сжатой форме сопровождается переходом реципиентов текста на особый метаязык, или «смысловой код»16, при помощи которого устанавливается значимость текста как соцально-речевого явления. В этом случае автор нового текста занимает метапозицию по отношению к первичному тексту и рассматривает его содержание в терминах более широкой структуры (интертекстового пространства, социального пространства, пространства культуры). Этот процесс маркируется на языковом уровне использованием во вторичном тексте лексики, которая является «внешней» по отношению к единицам текста-основы – экзолексикой 17, а не единицами, извлеченными из текста-основы, поэтому число точных совпадений в таких текстах резко сокращается.

Большой процент фразовых и лексических совпадений характерен для имитационных текстов, направленных на сохранение единиц поверхностной структуры текста-основы, ко-

Количественные показатели совпадений в текстах (%)

|

Вид соответствия |

Усредненное количество |

Виды вторичных текстов |

|||

|

Краткое изложение |

Подробное изложение |

Тексты адаптации |

Имитационные тексты |

||

|

Лексические соответствия |

53 |

26 |

67 |

41 |

79 |

|

Фразовые соответствия |

39 |

19 |

49 |

36 |

52 |

|

Текстовые соответствия |

38 |

1 |

59 |

39 |

54 |

торое обеспечивает узнавание текста-прототипа как обязательное условие адекватного восприятия имитационного текста.

Для произведений подобного типа характерно формирование языковой ткани производного текста преимущественно средствами языка, «извлеченными» из текстов-источников. Таким образом, процент фразовых и лексических совпадений в сопоставляемых текстах является достаточно высоким.

Лексические, фразовые и текстовые точные соответствия проанализированных текстов по-разному представлены статистически.

Лексические соответствия в разных типах вторичных текстов представлены в диапазоне от 12 до 81 % единиц. Наиболее типичными и частотными являются тексты, в которых встречается 38–68 % совпадающих слов. Чаще всего это развернутые, связные тексты (в отличие от аннотаций, заголовочных комплексов, текстов-примитивов), которые используют лексику, извлеченную из текста. См., например, подробный пересказ фрагмента из рассказа М. Шолохова «Родинка»:

На столе валяются патроны , баранья кость , полевая карта , сводка , уздечка , краюха хлеба . За столом сидит Николка Кошевой , командир эскадрона , он заполняет анкету . По виду зеленый мальчишка , но сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водил эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира. Николка ненавидит свой возраст , стыдится его. Отец Николки – казак , и сам Николка тоже казак . Он вспоминает, как лет в пять-шесть сажал его отец на коня , приучал к верховой езде . В «германскую» отец сгинул . Мать умерла . От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неимоверную отвагу и родинку с голубиное яйцо на левой ноге выше щиколотки. В пятнадцать лет Николка ушел с красными на Врангеля 18.

Достаточно высокий процент лексических соответствий здесь является закономерным. В нашем анализе учитывались только значимые единицы (служебные слова: союзы и союзные слова, предлоги, частицы – в нем не представлены), которые, несмотря на устойчивость и повторяемость, отражают принципы отбора автором таких единиц, которые наиболее точно выражают его интенцию.

Фразовые точные соответствия проанализированных текстов представлены в диапа- зоне 9–72 %, где наиболее типичной является представленность фраз первичного текста в его вторичном варианте в объеме 17–52 % от всех фразовых образований.

Высокий процент фразовых соответствий характерен для вторичных текстов, нацеленных на буквальное воспроизведение значимых не только в содержательном, но и в формальном плане фрагментов вторичного текста. Такая задача является актуальной, например, для текстов юридического дискурса, в которых «чистота формулировок» имеет большое значение, в текстах конспектов цитатного типа, в политических документах и др. Например:

«О средствах массовой информации».

Статья 3. Недопустимость цензуры

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, – не допускается 19.

Изложение закона

«О средствах массовой информации» в СМИ:

Действующий закон понимает под цензурой массовой информации, во-первых, требование от редакции средства массовой информации со стороны как государственных органов , так и общественных объединений предварительно согласовывать все готовящиеся к печати сообщения и материалы (сюда не относятся случаи, когда должностное лицо выступает в качестве автора или интервьюируемого ), во-вторых, наложение запрета на распространение каких-либо материалов 20.

Примечательно, что имитационные тексты, которые образуются в соответствии с семасиологической моделью вторичного тек-стообразования 21, то есть путем использования готовой ткани первичного текста с частичной заменой ключевых лексем, в результате нарушения цельности текста-основы (так как устраняются его смысловые доминанты) предстают как тексты, состоящие из готовых фраз, но не готовых фрагментов текста-основы. Сравним текст официального документа и пародийный текст:

Статья 2. Каждый человек должен обладать всеми правами и свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит...22

Статья 2. Права и свободы нормальных людей зависят от расы , цвета кожи , пола , языка , религии , политических и иных убеждений , национального или социального происхождения , имущественного , сословного или иного положения , от политического , правового или международного статуса семьи, к которой нормальный человек принадлежит 23.

В текстах переложений и пародий значимым является воссоздание не столько лексических примет идиостиля автора, сколько сохранение элементов прототипа как связных и последовательно воспроизводимых единиц.

Текстовые точные соответствия (микротексты и сверхфразовые единства) могут занимать от 0 до 76 % текстовой ткани вторичных текстов. Речевые произведения репродуктивного типа, целью которых является воспроизведение текста-основы в неизменном виде (диктант, переписывание, чтение вслух написанного текста), в нашем анализе не использовались, хотя они нами рассматриваются также в качестве вторичных текстов с максимальным числом буквальных соответствий. Характер аппроксимации таких текстов связан с факторами, которые требуют специального теоретического обоснования и, возможно, подтверждения экспериментальными данными, так как связаны с рассмотрением фундаментальных вопросов о соотношении устной и письменной реализации текста, о влиянии «шумов», внешних раздражителей на восприятие и другие психические процессы, связанные с усвоением текста, о формах репрезентации текста и др. Для целей нашего исследования было важно учитывать вторичные тексты, которые в нашей работе рассматриваются как производные речевые образования, формирующиеся на базе первичного текста с преобразованием его семантической структуры. Для таких вторичных речевых произведений, по нашим данным, максимальное количество соотносимых текстовых фрагментов составляет около 76 %.

Такие тексты имеют большое распространение и относятся к разным жанрам вторичных текстов. Вторичных текстов, включающих большие фрагменты текста-основы, не слишком много, большая часть текстовых соответствий занимает 18–40 % текстовой ткани вторичного текста. Больший процент соответствий встречается чаще всего во вторичных текстах интерпретирующего характера, в которых базовый текст изменяется путем введения в его структуру комментирующих элементов, в отдельных жанрах репродуктивных текстов (конспект, реферат и изложение цитатного типа), например:

Сейм Литвы сегодня практически единогласно (против голосовал лишь один депутат) принял заявление «Об оценке последствий в Европе Второй мировой войны». В документе говорится, что «Вторая мировая война потребовала, прежде всего, миллионных жертв от Советского Союза, убиты и миллионы людей из других государств. В годы войны особенно пострадал еврейский народ, подвергнутый кровавому геноциду. Трагические последствия война имела и для Литвы: многие жители были вывезены на принудительные работы в Третий рейх, часть их погибла, воюя в нацистском подполье. Поэтому нет сомнения по поводу исторического значения победы». Вместе с тем в заявлении указывается, что «только историческая правда в оценке последствий Второй мировой войны является лучшим доказательством, что война стала уроком. И пришло время всем государствам доброй воли, в том числе и России, стремящейся к сближению с объединенной и демократической Европой, увидеть и признать как разгром нацизма, так и аспект оккупации стран Балтии, помянуть не только жертв нацизма, но и большевизма»24.

Минимальный процент соответствий сопоставляемых речевых произведений, представленных в форме микротекстов, характерен для вторичных текстов резюмирующего характера, имитационных текстов пародий. Вторичные тексты, в которых не использовано ни одного связного текстового фрагмента, встречаются гораздо чаще, чем те, в которых большие фрагменты текста-основы составляют основную часть вторичного текста. Отчасти это связано с тем, что в случаях, когда важно буквальное воспроизведение текста (например, юридического, политического документа), обращаются к самому тексту-источнику, а не к его вторичной форме.

Таким образом, производные тексты с точки зрения сохранения внутренней формы текста-основы предстают как такие речевые произведения, в которых имеется не менее 9 % и не более 76 % общих единиц поверхностной структуры текста.

Список литературы Внутренняя форма текста и способы ее экспликации

- Демьянков В.З. Интерпретация, понимание и их моделирование на ЭВМ. М., 1989.

- Мисонжников Б.Я. Феноменология текста: соотношение содержательных и формальных структур печатного издания. СПб., 2001. С. 30.

- Потебня А.А. Мысль и язык. Собрание трудов. М., 1999. С. 29.

- Кудряшова Т.Б. Онтология языков познания. Ч. 1. Иваново, 2005. С. 35.

- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 233.

- Голев Н.Д., Сайкова Н.В. К основаниям деривационной интерпретации вторичных текстов//Языковое бытие человека и этноса: психолингвистические и когнитивные аспекты. Вып. 3. Барнаул, 2001. С. 20-27.

- Методические рекомендации к урокам литературы. М., 1989.

- Большая литературная энциклопедия М., 2004. С. 251.

- Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 558.

- Ионова С.В. Аппроксимация содержания вторичных текстов. Волгоград, 2006.

- В. Шукшин. «Срезал»//Все произведения школьной программы. М., 2004. С. 198.

- Новиков А.И. Доминантность и транспозиция в процессе осмысления текста//Прикладное языкознание. М., 2002. С. 160.

- Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. 13 февр. (№ 7). Ст. 300.

- Законы о печати//Администратор. 2000. № 2.

- Всеобщая декларация прав нормального человека. Режим доступа: http://www.snarky.com

- Вести. 2006. № 6. Режим доступа: http://www.vesti.ru