"Внутренняя мотивация" студенчества и персонала

Бесплатный доступ

В настоящей статье рассматриваются вопросы внутренней мотивации на примере студентов и рабочего персонала.

Внутренняя мотивация, студенчество, деятельность, формирование мотивации

Короткий адрес: https://sciup.org/140279497

IDR: 140279497

Текст научной статьи "Внутренняя мотивация" студенчества и персонала

Практически вся человеческая деятельность определена реально существующими потребностями и появляющимися на их основании мотивами. Люди хотят или чего-то избежать, или, что чаще, чего-то достичь.

Студенты, будучи субъектами учебной деятельности, не могут обладать соответствующей мотивации в их учёбе. «Студенческая молодежь является ресурсом современного общества, его образовательным и интеллектуальным потенциалом. Студенчество можно рассматривать как социальную группу, которая, с одной стороны, является субъектом профессионального становления, с другой – студенческий период является определенным этапом в социокультурном созревании личности»1 Проблема формирования и развития мотивации в любой учебной деятельности вовсе не нова, но она снова становится актуальной при внедрении последних стандартов обучения, которые базируются на компетентностном, вариативном и системно-деятельностном подходах. И становление комплекса компетенций, и надобность делать выбор (форм, методов, содержания и сроков обучения) неосуществимы, если студенты не начнут в процессе обучения действовать целенаправленно, ответственно и активно, а как раз мотивы являются целеобразующей и смыслообразующей функциями в деятельности.

Потребность – это состояние необходимости человека в предметах, условиях, объектах, без которых жизнедеятельность невозможна или такой кажется.

Мотив (от лат. movere – толкать, приводить в движение) – это побуждающий и обусловливающий выбор направления деятельности, т.е. психологическая причина, находящаяся в основе выбора поступков и действий личности.

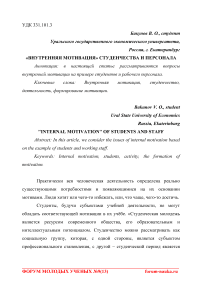

Мотивация определяется как динамический процесс формирования мотива, т.е. основания для действия (поступка). Рассматриваемая как процесс, она теоретически может включать шесть стадий (см. рисунок 1). Подобное разграничение весьма условно, поскольку в настоящей жизни изолированных процессов мотивации и разделения её на стадии нет.

Порядок мотивационного процесса 2 .

-

1. « Возникновение потребностей

-

2. Поиск путей устранения потребностей

-

3. Определение направления действия

-

4. Осуществление действия

-

5. Получение за осуществление действия вознаграждение

-

6. Устранение потребности»

На сегодняшний день в литературе представлено достаточно большое количество различных теорий мотивации, стремящихся объяснить этот феномен. Среди теорий мотиваций выделяют:

-

1) теории содержания мотивации (теория двух факторов Герцберга, теория иерархии потребностей А. Маслоу, теория FRG К. Альдерфера, теория приобретенных потребностей МакКлелланда и пр.);

-

2) процессуальные теории мотивации (теория ожидания К. Левина, предпочтения и ожидания В. Врума, теория «X» и «Y» Дугласа Макгрегора, теория подкрепления Б.Ф. Скиннера, модель выбора риска Д. Аткинсона, теория справедливости Портера-Лоулера (авторы теории – Л. Портер и Э. Лоулер) и др.) » .

Исследования отечественных ученых (А. Н. Леонтьева, В. П. Рожина, А. Г. Здравомыслова, Л. С. Бляхмана, Н. Ф. Наумовой, И. Ф. Беловой, А. Г. Ядова и др.) рассматривают потребности, процесс развития и функции мотивации, выделяют смыслоформирующую мотивацию трудовой деятельности.

Различают « внутреннюю (порыв к деятельности обусловливаться личными целями субъекта – потребностями, ценностями, интересами) и внешнюю мотивацию (порыв к деятельности устанавливается целями, заданными снаружи, путем принуждения, психологического влияния для создания тех же целей, что и у руководителя, договора об обмене на блага результатов деятельности работника)»3.

В нашей работе мы рассматриваем особенности формирования внутренней мотивации. Внутренняя мотивация доминирует как в развитии творческого начала индивидуума и личности, так и для развития в целом коллектива. У системы внутренней мотивации есть специфические особенности, выражающиеся даже в наименее продвинутых её проявлениях. Она является базой таких категорий потребностей, которые соответствуют наивысшим уровням в их совместной иерархии. Более того, основополагающие мотивы (самоактуализация, самоутверждение, самодетерминация) кажутся наиболее характерными искусству управления. Чаще всего их присутствие и высокий уровень развития обусловливают выбор, определяют личностную привлекательность управленческой деятельности, а также профессиональное преуспевание в её осуществлении.

Людям со сформированной внутренней мотивацией свойственна поглощенность самим протеканием работы; интерес к её процессу, а не только лишь к результатам. Позитивный результат становится необычным средством усиления и укрепления интереса личности к самой деятельности.

Очевидно, что максимальный уровень мотивации труда может быть достигнуты лишь при условии «включения» обоих (внутренней и внешней) мотивационных систем, а практическое осуществление функции мотивирования должно быть построено на основании учета как внешних, так и внутренних мотивов персонала. В случае нарушения гармонии, происходит снижение общей мотивации.

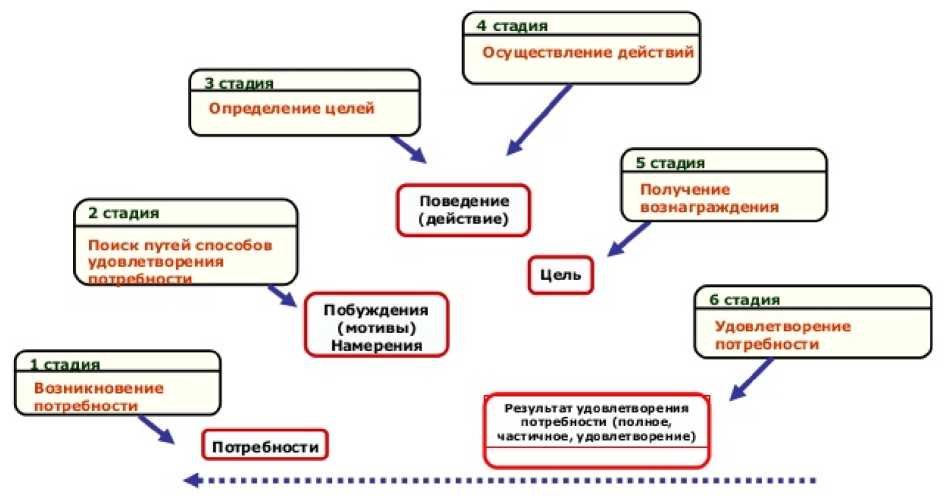

Процесс внутренней мотивации можно изобразить схематично (см. рисунок 3) 4.

Внутреннее вознаграждение работника – это психологическое состояние работника, устанавливаемое чувствами удовлетворения от работы, осознанием значимости своей деятельности, радости созидательного творческого труда. Внутреннее удовлетворение наступает в результате:

-

- достижения грандиозной цели;

-

- осознания своей сопричастности важному делу;

-

- признание деятельности и заслуг работника в коллективе;

-

- принесения пользы обществу и т. п.5.

Рисунок 3 – Процесс внутренней мотивации

В современной экономической ситуации факторы нематериальной мотивации стали играть важную роль и, часто, обеспечивают эффективное воздействие на устремления трудового персонала к увеличению производительности труда.

Специфика нематериального мотивирования состоит в том, что методы необходимо подбирать с учетом индивидуальных особенностей каждого сотрудника, т.к. в основе трудовой мотивации разных личностей могут лежать абсолютно различные, специфические принципы6.

Безусловно, что мотивация нужна не только в работе, но и на предыдущем этапе активной деятельности будущего профессионала – студенчестве. Так как учёба – это тоже труд, а в случае получения стипендии, за который ещё и платят, то все теоретические аспекты, рассмотренные выше, вполне подходят для анализа мотивационных установок студентов. «Для периода ранней взрослости, помимо материальных ценностей, актуальна тема самореализации, нахождения себя в различных формах деятельности. Современный молодой человек пытается примерить на себя «одежду» взрослого и непременно приходит к вопросу об актуальности выбранной будущей профессии. Перед ним стоят требования, диктуемые обществом, - приобрести социально важный навык, умение, ремесло, быть адаптированным специалистом»7.

Однако есть определённые условия мотивации студентов:

-

1. Мотивация студентов вырабатывается в ходе осознания необходимости освоения знаний для их будущей жизни. В процессе обучения студент может создавать личную систему знаний (так называемые когнитивные схемы), обнаруживать смысл учебного процесса, осмысленно определять цели и задачи обучения, включая и будущую профессиональную деятельность.

-

2. Познавательные процессы, как и формирование целостной системы знаний, в основе своей являются стимульными. Значит, в ходе обучения в равной мере важно использовать и различные органы чувств (слух, зрение, тактильные ощущения), и эмоции (удивление, раздражение, недоумение, любопытство и пр.). Применение разных каналов восприятия усиливает эффективность приобретения и обработки знаний, необходимо при этом основываться не на пассивном запоминании, а на активной деятельности студентов.

-

3. Мотивация обучения и мотивация достижения, обычно, являются следствием комплекса взаимодействующих ценностей и целей, которые есть собственно у самого субъекта обучения, его окружения и культуры – социальной, и в целом – национальной.

-

4. Мотивация учебной деятельности и познания в целом повышается в случае, когда студентам не выдают «готовое знание», а им необходимо самостоятельно трудиться для создания единой картины знания.

-

5. Процесс обучения, который рассматривается в более обширных контекстах становления и развития личности ответственного члена общества, проходит благоприятнее, если в учебной заведении сформирована соответственная образовательная атмосфера и среда8.

Перечисленные условия, на наш взгляд, выступают основными психологическими факторами, позитивно сказывающимися на развитии мотивации в учебной деятельности студентов, которые стремятся само реализоваться не только в процессе учебной деятельности, но и в своей будущей профессиональной деятельности. Они помогают студенческой молодежи постигнуть целесообразность собственной учебной и будущей профессиональной деятельности и стать полноправными и активными участниками социума.

«Становление будущего профессионала начинается еще в период обучения в вузе, когда студент впитывает в себя профессионально важные знания, умения и навыки, осваивает профессиональную этику, профессиональные категории, с которыми впоследствии он будет сталкиваться»9.

Следовательно, мотивация в работе, учёбе является совокупностью внешних и внутренних движущих сил, направляющих людей к выполнению определенных видов деятельности, определяющих границы и формы работы, задают данной деятельности вектор, направленный на достижение установленных конкретных целей. Мотивация оказывает влияние на поведение человека, находится в зависимости от различных факторов, являющихся, по большей части, индивидуальными, и может изменяться под влиянием обратной связи со стороны человека.

Список литературы "Внутренняя мотивация" студенчества и персонала

- Будинайте Е. Построение системы мотивации и стимулирования персонала [Электронный ресурс] URL: http://www.b-news.narod.ru/personnel/ppostroenie_4.htm (дата обращения: 19.06.2017)

- Елисеев В. Основы мотивации труда [Электронный ресурс] URL: http://www.slideshare.net/Viteliseev/ss-5607685 (дата обращения: 19.06.2017).

- Кибанов А. Я., Баткаева И. А., Митрофанова Е. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник. - М.: Инфра-М, 2010. - 524 с.

- Мылтасова О.В. Особенности учебной мотивации современных студентов // Современные тенденции в образовании и науке сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 14 частях. - Тамбов, 2014. - С. 110-111.

- Мылтасова О.В. Особенности ценностных ориентаций студентов разных форм обучения // Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации материалы научно-практической конференции (заочной) с международным участием. - Ульяновск, 2014. - С. 432-437.

- Мылтасова О.В. Специфика российского студенчества // Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования. - Екатеринбург, 2017. - С. 845-856.

- Родионова Е. А. Мотивация и стимулирование персонала в организации [Электронный ресурс] URL: http://kafpsy.spbstu.ru/index.php?mod= articles3_items_more&id_item=42&id_cat_prec=70 (дата обращения: 19.06.2017).

- Росовецкий А. Внутренняя мотивация: скрытый резерв эффективности // Менеджмент и менеджер. - 2013. - № 3. - С. 15-19.

- Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом: Учебное пособие для вузов. - СПб.: «Питер», 2000. - 575 с.

- Скопыталов И. А., Ефремов О. Ю. Управление персоналом: учебник. - М.: Издательство Смольного университета, 2000. - 578 с.

- Цимлякова А.С., Мылтасова О.В. Динамика мотивационно-ценностных установок в среде современной молодежи // Актуальные проблемы социологии культуры, образования, молодежи и управления. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Екатеринбург, 2016. - С. 1071-1076.

- Чернявская А. П. условия развития мотивации учебной деятельности студентов // Ярославский педагогический вестник. - 2012. - Т. 2. - № 2. - С. 313-315.

- Чертков А.Е., Мылтасова О.В. Эффективные технологии образования в современном обществе // Психология труда, экономика и управление в современной России: организационная структура и предпринимательство материалы заочной международной научно-практической конференции. - Екатеринбург, 2016. - С. 161-167.