Внутрибрюшная гипертензия-интегральный показатель прогрессирования перитонита с развитием абдоминального компартмент-синдрома

Автор: Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить прогностическую ценность ВБГ у больных распространенным гнойным перитонитом, как предиктора развития послеоперационных осложнений и абдоминального компартмент-синдрома. Материалы и методы: проведено исследование с участием 130 больных, лечившихся в ГКБ СМП г. Владимира с 2019–2024 гг. с клинической картиной распространенного перитонита. Мужчин было 72 (55%), женщин 58 (44%). Средний возраст пациентов составил 56,2±11,3 лет. Степень органной дисфункции определяли по шкале SOFA. Для оценки прогноза и тяжести перитонита применяли Мангеймский индекс перитонита (МИП), шкалу APACHE-II. Мониторинг ВБД выполняли в 100% наблюдениях. Оперативные вмешательства были выполнены 125 (96%) пациентам. Результаты: исходя из этиологии перитонита, сформированы 4 группы. 1 группа (n-41) (31,5%) больные с острым гангренозно-перфоративным аппендицитом и распространенным гнойным перитонитом. Показатели интегральных шкал АРАСНЕ-II, SOFA, МИП, лактата плазмы крови, С-реактивного белка крови отражали зависимость между тяжестью течения внутрибрюшной инфекции и нарастанием ВБД. 2 группа (n-15) (11%) представлена больными деструктивным панкреатитом. В 8 (6,1%) случаях панкреонекроз был алкогольный, у 7 (5,3%) билиарный панкреатит. Результаты изучения ВБГ у этой категории больных показали взаимосвязь увеличения ВБД с ростом показателей ПОН по шкалам АРАСНЕ-II и SOFA, при этом нарастали явления системной воспалительной реакции вплоть до развития септического шока. 3 группа (n-53) (40%) пациенты с перфорацией дивертикула ободочной кишки, осложненной распространенным перитонитом. В 7 (5,3%) наблюдениях у больных распространенным каловым перитонитом выполнена лапаростома. Наименьшие показатели ВБГ были у пациентов, которым выполнена назоинтестинальная интубация тонкой кишки зондом Миллера-Эббота. В группах пациентов, ведение которых проходило с формированием лапаростомы и применением VAC-систем отрицательного давления, развитие компартмент-синдрома не отмечалось. 4 группа – (n-21) (16%) пациенты с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью. Летальных исходов не было. Уровень ВБГ III и IV ст. на пятые сутки после операции, отмечен в 4 (3%) случаях. Это состояние было признаком развития абдоминального компартмент-синдрома. Заключение: абдоминальный компартмент-синдром – это клинико-морфологическая сущность перитонита в токсической и терминальной фазах его развития. Интраоперационная и послеоперационная декомпрессия желудка и кишечника с проведением внутрикишечного лаважа, использование тактики «открытого» живота, тщательный контроль за объемом и характером инфузионной терапии, раннее применение методов экстракорпоральной детоксикации – вот интегральные пути предотвращения развития этого грозного осложнения перитонита, которые должны выполняться всегда у пациентов данной категории, независимо от этиологических причин и пусковых моментов вторичного распространенного перитонита.

Острые хирургические заболевания органов брюшной полости, внутрибрюшная гипертензия, перитонит

Короткий адрес: https://sciup.org/140310620

IDR: 140310620 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_3_74

Текст научной статьи Внутрибрюшная гипертензия-интегральный показатель прогрессирования перитонита с развитием абдоминального компартмент-синдрома

Перитонит является наиболее частым и грозным осложнением острых воспалительных заболеваний органов брюшной полости. Летальность при перитоните со- ставляет 20–30% [1; 2]. Вопреки появлению современных хирургических технологий и успехов фармакотерапии, лечение больных вторичным распространенным гнойным перитонитом остается актуальной проблемой медицины

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ВНУТРИБРЮШНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПЕРИТОНИТА С РАЗВИТИЕМ АБДОМИНАЛЬНОГО КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМА

[3; 4]. Несмотря на более чем вековую историю лечения перитонита, он является причиной 95–97% летальных исходов, по причине развития различных осложнений, включая полиорганную недостаточность и септический шок [5]. Распространенный вторичный перитонит в 25% случаев осложняет течение ургентной патологии органов брюшной полости [6]. Общее количество больных распространенным послеоперационным перитонитом не снижается, а показатели летальности, как и прежде, остаются высокими и составляют, по данным некоторых авторов, от 30 до 70% [7; 8]. По обобщенным данным зарубежных исследователей внутрибрюшные инфекции в виде распространенного перитонита являются основными причинами летальных исходов в хирургических клиниках всего мира, за исключением посттравматической летальности [9; 10]. Важным звеном патогенеза перитонита и одной из причин развития полиорганной недостаточности (ПОН) и неудовлетворительных исходов хирургического лечения является развитие вну-трибрюшной гипертензии (ВБГ), которая, при отсутствии хирургического контроля, приводит к синдрому абдоминальной компрессии (САК), или «abdominal compartment syndrome» [11–13].

Внутрибрюшное давление (ВБД) – это сложное физиологическое явление, слагающееся из степени напряжения и веса брюшной стенки, тонуса мускулатуры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и степени его наполнения, объема сосудистого русла и патологических процессов в брюшной полости [14]. В человеческом организме выделяют четыре компартмента (четыре «отсека») – череп, грудная клетка, брюшная полость и мышечная ткань. Внутри каждого «отсека» системы саморегуляции организма поддерживают давление, оптимальное для работы заключенных в них органов. Повышение или снижение его может привести к очень серьезным последствиям [14].

Органы живота, благодаря растяжимости передней брюшной стенки, находятся в более выгодном положении, чем содержимое других «отсеков», заключенное в ригидный костный или соединительнотканный каркас [14]. Тем не менее некоторые патологические процессы способны вызвать ВБГ, которая не только нарушает функцию органов брюшной полости, но и оказывает отрицательное влияние на весь организм [14]. Синдром ВБГ-это симптомокомплекс, развивающийся вследствие повышения давления в брюшной полости и характеризующийся стремительным развитием ПОН [14].

В последнее время большое значение при распространенном перитоните придается абдоминальному компартмент-синдрому и его составляющим – внутри-брюшной и внутрипросветной кишечной гипертензии, являющихся предикторами ПОН и развития генерализованной абдоминальной инфекции [15–18]. Установлено, что распространенный перитонит, кишечная непроходимость, панкреонекроз, оперативные вмешательства по поводу больших вентральных грыж и инсуфляция газа в брюшную полость во время лапароскопических операций, – являются непосредственной причиной повышения ВБД и развития синдрома ВБГ [19–23].

Одним из важнейших факторов, определяющих механизмы развития и степень тяжести ВБГ, является повышение интралюминарного давления в тонкой кишке, вследствие наличия синдрома энтеральной недостаточности при перитоните и послеоперационной паралитической кишечной непроходимости [24]. ВБГ возникает как следствие отека брюшины, забрюшинной клетчатки, скопления патологического экссудата в брюшной полости и паралитической кишечной непроходимости, которая неизбежно развивается в раннем послеоперационном периоде [25; 26]. Считается, что повышение внутрипросветного давления, резкое расширение петель тонкой кишки и ее гипоксия приводят к нарушению барьерной функции стенки кишки и запуску процессов бактериальной транслокации из просвета кишечника [26–28].

Клинически этот синдром проявляется значительным увеличением размера живота в сочетании с дыхательной, сердечно-сосудистой, печеночно-почечной недостаточностью и энцефалопатией [29–31]. Патологические процессы при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости, таких как перитонит, панкреонекроз, кишечная непроходимость, служат причиной повышения ВБД у 65–80% больных, что в отдельных наблюдениях при ВБД более 30 мм рт. ст. приводит к синдрому ВБГ [32–34]. Учитывая, что брюшная полость представляет собой замкнутое пространство, повышение ВБД можно рассматривать как проявление воспалительного процесса. Следовательно, значительному повышению ВБД способствуют: выраженное воспаление брюшины с экссудацией, прогрессирующий обширный отек тканей с развитием перитонита и прогрессированием пареза тонкой кишки, развивающийся генерализованный висцеральный отек, вследствие синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), а также неизбежная, в данной ситуации, массивная инфузионная терапия [6; 8; 9]. Результатом ВБГ в этом случае является ишемия тканей с прогрессирующими микроциркуляторными нарушениями.

Уже ни у кого не вызывает сомнений корреляция ВБД с развивающимся воспалительно-деструктивным процессом, локализующимся в брюшной полости или забрюшин-но. Однако, по-прежнему остаются не до конца понятными отдельные звенья патогенеза этого сложного патологического процесса [34]. Поэтому исследованию и динамике ВБД в течение последних десятилетий уделяют все большее внимание [35]. Учитывая многообразие морфологических форм ВБД, фазность течения заболевания, неоднородность клинических проявлений, а также трудности лечения пациентов с тяжелой формой перитонита, вопрос о значении ВБГ остается открытым и актуальным.

Цель: изучить прогностическую ценность ВБГ у больных распространенным гнойным перитонитом, как предиктора развития послеоперационных осложнений и абдоминального компартмент-синдрома.

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ВНУТРИБРЮШНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПЕРИТОНИТА С РАЗВИТИЕМ АБДОМИНАЛЬНОГО КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМА

Материалы и методы

Проведено исследование с участием 130 больных, лечившихся в ГКБ СМП г. Владимира с 2019–2024 гг. с клинической картиной распространенного перитонита. Мужчин было 72 (55%), женщин 58 (44%). Средний возраст пациентов составил 56,2±11,3 лет.

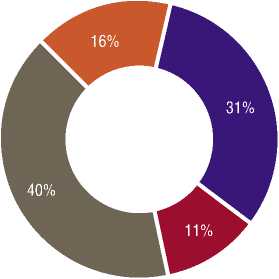

Этиологические факторы развития ВБГ были представлены: в 41 (31%) случае острым аппендицитом с распространенным перитонитом, 15 (11%) – деструктивным панкреатитом, 53 (40%) – перфорацией дивертикула ободочной кишки, 21 (16%) острой спаечной кишечной непроходимостью (Рис. 1).

В обязательную диагностическую программу входили: общеклинические исследования, УЗИ брюшной полости, малого таза, у женщин трансвагинальное УЗИ, КТ брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, диагностическая эндовидеолапароскопия.

Степень органной дисфункции определяли по шкале SOFA (Sepsis organ failure assessment). Для оценки прогноза и тяжести перитонита применяли Мангеймский индекс перитонита (МИП), шкалу APACHE-II. В качестве маркера развития генерализованной абдоминальной инфекции определяли бактериемию, уровень лактата плазмы крови, С-реактивного белка, прокальцитонина и лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) Кальф-Калифа.

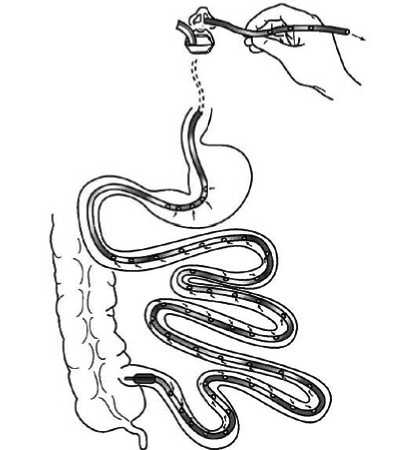

В нашем исследовании оценку ВБГ проводили всем пациентам согласно рекомендациям Всемирного общества по изучению ВБГ (WSACS) путем измерения давления в мочевом пузыре по методике I. Kron (1998). При измерении больной находился в положении лежа на спине, использовалось непосредственное соединение уретрального катетера Фолея с системой для внутривенной инфузии. В мочевой пузырь вводили 25 мл 0,9% изотонического раствора натрия хлорида в качестве среды, преобразующей показания. На катетер Фолея перед выходным портом накладывали зажим. Систему для инфузии поднимали вертикально над лонным сочленением на 30–40 см, затем зажим снимали. ВБД регистрировали в мм вод. ст. (Рис. 2).

Оперативные вмешательства были выполнены в 125 (96%) наблюдениях, которые были направлены на устранение источника перитонита, санацию и дренирование брюшной полости. В 5 (3%) наблюдениях, у больных с острым панкреатитом была произведена видеолапароскопия, санация, дренирование брюшной полости. Назоинтестинальная интубация тонкой кишки зондом Миллера-Эббота выполнена у 71 (54%) пациента. Лапаростома сформирована в 15 (11%) случаях. Зафиксировано 5 (3%) летальных исходов.

Результаты и обсуждения

Исходя из этиологии перитонита больные были разделены на 4 группы:

1 группа (n-41) (31,5%) больные с острым гангренозно-перфоративным аппендицитом и распространенным гнойным перитонитом. Во всех наблюдениях давность

^™ Острый аппендицит ^^™ Острый панкреатит ^—ДБТК — оскн

Рис. 1 Структура причин развития перитонита с ВБГ.

Рис. 2. Методика измерения ВБД (по Kron I.).

заболевания составляла 24–72 часа. Этим больным проводилась предоперационная подготовка в условиях ОРИТ. Объем оперативного вмешательства заключался в лапаротомии, аппендэктомии, санации и дренировании брюшной полости.

В 25 (20%) случаях была выполнена назоинтестинальная интубация тонкой кишки зондом Миллера-Эббота, у 8(7%) пациентов операция была завершена формированием лапаростомы.

Анализ распределения пациентов по степени ВБГ (Табл. 1) у больных с деструктивным аппендицитом показал минимальное количество пациентов с нормальными показателями ВБД, и наибольше количество с ВБГ III и IV ст. – 17% наблюдений.

Табл. 1. Распределение больных 1 группы по степени ВБГ

|

Показатели ВБД |

Абс. |

% |

|

|

ВБД менее 12 мм рт. ст. (16,3 см вод. ст.) |

4 |

3 |

|

|

ВБГ |

I стадия (12–15 мм рт. ст.) (16,3–20,4 см вод. ст.) |

6 |

5 |

|

II стадия (16–20 мм рт. ст.) (21,8–27,2 см вод. ст.) |

9 |

7 |

|

|

III стадия (21–25 мм рт. ст.) (28,5–34 см вод. ст.) |

12 |

10 |

|

|

IV стадия (>25 мм рт. ст.) (>35 см вод. ст.) |

10 |

8 |

|

|

Всего |

41 |

31,5 |

|

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ВНУТРИБРЮШНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПЕРИТОНИТА С РАЗВИТИЕМ АБДОМИНАЛЬНОГО КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМА

Табл. 2. Динамика значений МИП и степени ВБГ у пациентов 1 группы

|

МИП |

ВБГ I ст. |

ВБГ II ст. |

ВБГ III ст. |

ВБГ IV ст. |

||||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

15–20 баллов |

4 |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

21–29 баллов |

– |

– |

3 |

2,3 |

3 |

2,3 |

9 |

6,9 |

|

>29 баллов |

3 |

2,3 |

3 |

2,3 |

7 |

5,3 |

9 |

6,9 |

|

Всего |

7 |

5,3 |

6 |

4,6 |

10 |

7,6 |

18 |

13,8 |

По МИП больные разделились следующим образом: 15–20 баллов – 4 (3%) случай, 21–29 баллов – 15 (12%), и более 29 баллов – 22 (17%). В нашем исследовании зафиксирована четкая корреляция показателей МИП и степени ВБГ (Табл. 2).

По шкале АРАСНЕ-II больные были распределены следующим образом: менее 10 баллов – 2 (1,5%) больных; 10-19 баллов – 18 (8,4%) больных; 20–29 баллов – 15 (11,5%) больных; 30 и более – 6 (4,6%) больных.

По шкале SOFA нами определялись наличие и степень ПОН. Больные разделились следующим образом: 0 баллов – 15 (12%) пациентов, 1 балла – 11 (8,4%) пациентов, 2 балла – 9 (6,9%) пациентов, 3 балла – 6 (4,6%) пациентов.

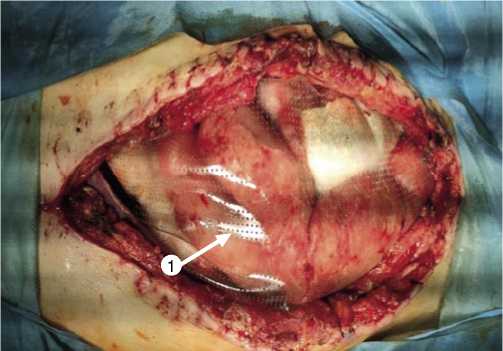

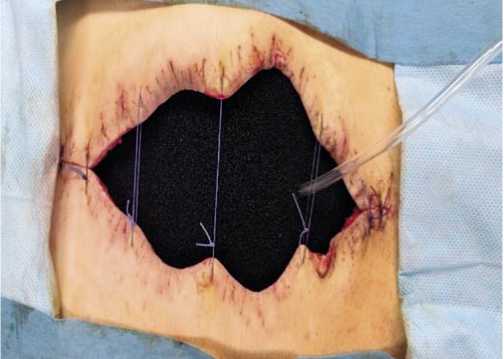

В случаях ВБГ-III и IV ст. мы наблюдали МИП от 21 до 29 баллов, по шкале АРАСНЕ-II сумма баллов составляла в среднем 20–25 баллов, SOFA 1-2 балла. Эти больные на этапах предоперационной подготовки, оценивались как наиболее тяжелые. В 25 (20%) наблюдениях была выполнена назоинтестинальная интубация тонкой кишки, а в 8 (6,1%) случаях после оперативного вмешательства была сформирована лапаростома (Рис. 3).

У пациентов с нарастающей ВБГ в послеоперационном периоде, и с целью исключения прогрессирования абдоминальной инфекции проводилось исследование лактата плазмы крови и С-реактивного белка. Эти исследования, в совокупности с данными ВБД, показателями интегральных шкал, предоставляли наиболее точно выявить прогрессирование инфекционного процесса в брюшной полости, что позволяло вовремя применить комплекс лечебно-диагностических мероприятий, направленных на купирование воспаления в брюшной полости (выполнение санационных релапаротомий по требованию).

Показатели интегральных шкал АРАСНЕ-II, SOFA, МИП, лактата плазмы крови, С-реактивного белка крови отражали зависимость между тяжестью течения внутри-брюшной инфекции и нарастанием ВБД (Табл. 3).

Уровень лактата плазмы крови и СРБ имели тенденцию к росту, вместе с нарастанием ВБГ. У больных с ВБГ I и II степени из методов декомпрессии ЖКТ выполняли назогастральное зондирование и дренирование брюшной полости. В послеоперационном периоде, в условиях ОРИТ, проводилась инфузионная, противоотечная терапия, медикаментозная стимуляция кишечника, устанавливался длительный эпидуральный блок, в некоторых случаях осуществляли продленную ИВЛ.

Рис. 3. Лапаростома у пациента 1 группы с временным покрытием кишечника полипропиленовой антиатгезивной пленкой. 1 – cтерильная перфорированная антиатгезивная пленка.

Табл. 3. Показатели интегральных шкал, концентрации лактата крови, СРБ и ВБГ у пациентов 1 группы

|

Показатели |

Внутрибрюшная гипертензия |

|||

|

I |

II |

III |

IV |

|

|

АРАСНЕ–II |

9±1,2 |

15±2,4 |

20±1,2 |

29±2,1 |

|

МИП |

15±0,8 |

19±2,1 |

21±2,3 |

>29 |

|

SOFA |

0 |

0 |

1 |

2 |

|

ВБД |

12±2,0 |

19±2,0 |

20±2,0 |

>24 |

|

Лактат плазмы крови (ммоль/л) |

0–0,8 |

0–1,3 |

1,5–2,0 |

>2,5 |

|

СРБ (мг/л) |

0–5 |

5–12 |

15–35 |

>45 |

У пациентов с ВБГ III и IV степени, в обязательном порядке выполняли назоинтестинальную интубацию тонкой кишки, при необходимости – декомпрессию ободочной кишки толстым кишечным зондом с целью дополнительной профилактики абдоминального компартмент-синдрома. От послойного ушивания послеоперационной раны у данной категории больных воздерживались. Швы накладывались только на кожу. В случаях распространенного фибринозно-гнойного перитонита с явлениями тяжелого абдоминального сепсиса, септического шока оперативное вмешательство завершалось, помимо декомпрессии тонкой кишки, открытой лапаростомой. Летальных исходов в исследуемой группе не зафиксировано.

2 группа (n-15) (11%) представлена больными деструктивным панкреатитом. Мужчин было 10 (7,6%), женщин 5 (3,8%). Средний возраст от 25 до 75 лет. В 8 (6,1%) случаях этиология панкреонекроза была алкогольной, у 7 (5,3%) – билиарный панкреатит.

Диагноз острого деструктивного панкреатита (панкреонекроза) был установлен на основании данных лабораторных исследований (острый анализ крови, мочи, активность липазы, амилазы крови и мочи, определение СРБ, лактата плазмы крови, уровень всех фракций билирубина, щелочной фосфатазы), инструментальных

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ВНУТРИБРЮШНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПЕРИТОНИТА С РАЗВИТИЕМ АБДОМИНАЛЬНОГО КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМА

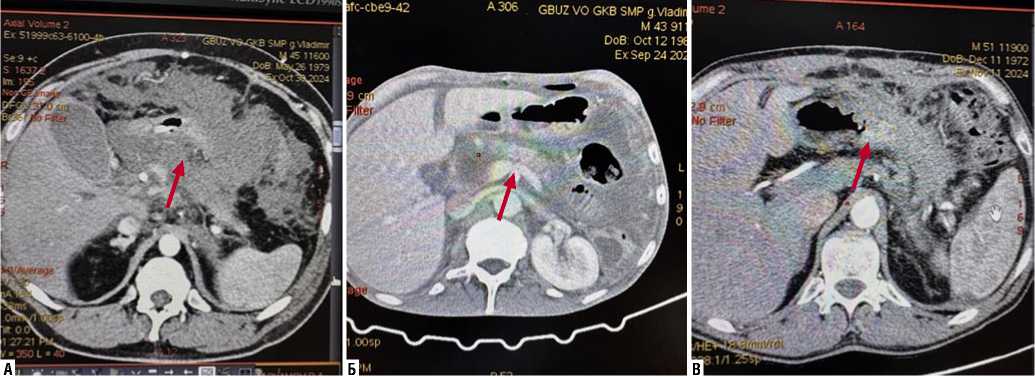

Рис. 4. Степень поражения поджелудочной железы по КТ-исследованию у пациентов 2 группы. А – острый отечный панкреатит; Б – массивный панкрео-некроз; В – тотальный панкреонекроз.

исследований (УЗИ, ФГДС, КТ). Все больные поступали преимущественно в тяжелом состоянии и были сразу госпитализированы в ОРИТ.

Лечение пациентов начинали с внутривенного введения цитостатиков, сандостатина, проведения форсированного диуреза. Парентерально вводили блокаторы Н2-рецепторов гистамина, выполняли коррекцию водно-электролитных нарушений, применяли парентеральное и раннее энтеральное питание. Антибактериальную терапию начинали с первых часов госпитализации. Использовали антибиотики широкого спектра действия, легко проникающие в ткань ПЖ и забрюшинную клетчатку. Хирургическая тактика лечения состояла из двух этапов. На первом этапе по показаниям использовали методы миниинвазивного дренирования (лечебно-диагностическая лапароскопия, пункция жидкостных образований под РТВ и УЗИ наведением). На втором этапе, при прогрессировании панкреонекроза и деструктивного процесса, выполняли лапаротомию для санации и дренирования гнойных очагов в брюшной полости и забрюшинной клетчатке.

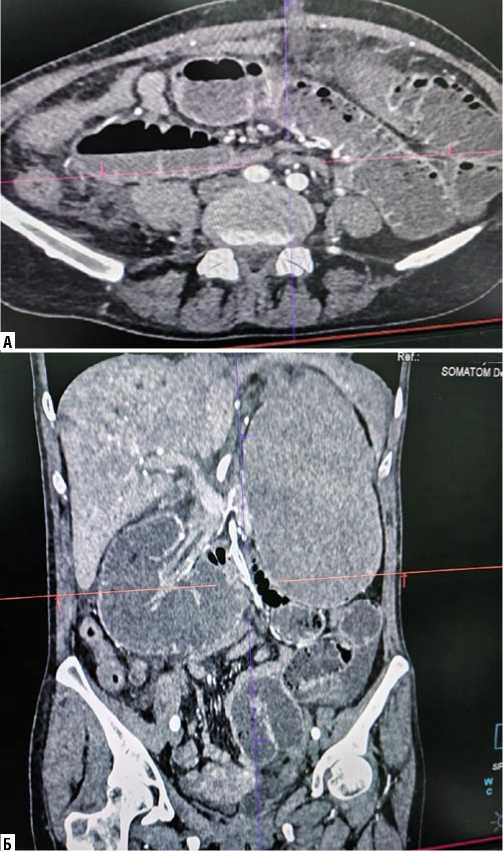

КТ брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием выполняли на 3–6 сутки от начала заболевания. КТ оценивали в соответствии с КТ-индексом тяжести Balthazar [36]. Исходя из результатов КТ-исследований больные были разделены на 3 подгруппы: I подгруппа-поражение поджелудочной железы <30% (очаговый панкреонекроз) – 3 (2,3%) пациента, II подгруппа-поражение 30–60% ткани железы (массивный панкреонекроз) – 7 (5,3%) пациентов, III подгруппа-поражение >60% ткани железы (тотально-субтотальный панкреонекроз) – 5 (3,8%) пациентов (Рис. 4 А–В).

По степени ВБГ и тяжести панкреонекроза по Balthazar больные разделились следующим образом:

-

1 подгруппа – в 2 (1,5%) случаях – ВБГ I ст., у 1 (0,7%) больного – ВБД II ст., ВБГ III и IV ст. не выявлена.

-

2 подгруппа – ВБГ I ст. не было выявлено, ВБГ II ст. – 2 (1,5%) случая, ВБГ III ст. – 4 (3%) случая, ВБГ IV ст. 1 (0,7%) случая.

-

3 подгруппа – ВБГ I и II ст. не было, у 3 (2,3%) больных ВБГ III ст., и в 2 (1,5%) наблюдениях ВБГ IV ст.

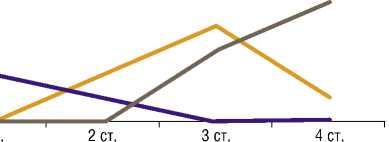

Результаты исследования ВБД у больных с различными стадиями течения панкреонекроза показали взаимосвязь с его увеличением и объемом поражения паренхимы поджелудочной железы (Рис. 5).

По шкале АРАСНЕ-II больные разделились следующим образом: менее 10 баллов – не регистрировались; 10–19 баллов – 3 (2,3%) больных; 20–29 баллов – 8 (6,1%) больных; 30 и более – 4 (3%) больных.

По шкале SOFA нами определялась степень ПОН: 0 баллов – не выявлено, 1 балла – 5 (3,8%) пациентов, 2 балла – 7 (5,3%) пациентов, 3 балла – 3 (2,3%) пациентов.

Результаты изучения ВБГ у этой категории больных показали взаимосвязь увеличения ВБД с ростом показателей ПОН по шкалам АРАСНЕ-II и SOFA, при этом нарастали явления системной воспалительной реакции вплоть до развития септического шока. Имелась четкая корреляция нарастающей ВБГ с развитием тяжелых осложнений панкреонекроза. Уровень ВБГ II ст. достоверно свидетельствовал о продолжающемся воспалительном процессе в брюшной полости,

5_

4_

3_

2_ _

0_

-

1 CT

— 1 группа — 2 группа — 3 группа

Рис. 5. Взаимосвязь ВБГ и тяжести панкреонекроза у пациентов 2 группы.

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ВНУТРИБРЮШНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПЕРИТОНИТА С РАЗВИТИЕМ АБДОМИНАЛЬНОГО КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМА а именно прогрессировании эндотоксикоза с развитием ферментативного перитонита и динамического пареза кишечника. ВБГ III и IV ст. достоверно указывала на инфицирование панкреонекроза с развитием флегмоны забрюшинной клетчатки, перитонита и сепсиса.

В 3 (2,3%) наблюдениях у больных на фоне нарастающей ВБГ до 20–25 см вод. ст. была выполнена диагностическая видеолапароскопия с эвакуацией панкреатического выпота, санацией и дренированием брюшной полости и сальниковой сумки. Лечебно-диагностическая манипуляция позволила купировать явления эндотоксикоза и добиться клинического улучшения пациентов.

В 4 (3%) случаях, после формирования отграниченных объемных образований в забрюшинной парапан-креатической клетчатке было выполнено пункционное дренирование под УЗИ и РТВ наведением, с последующей динамической заменой дренажей.

У 2 (1,5%) пациентов наблюдали нарастание ВБГ до более 26 см вод. ст. По результатам КТ была выявлена флегмона забрюшинной клетчатки с формированием гнойных затеков в парапанкреатической клетчатке. Им произведена лапаротомия, вскрытие затеков, некрсекве-стрэктомия, санация и дренирование брюшной полости и забрюшинной клетчатки. Состояние этих больных осложнилось развитием острой печеночно-почечной недостаточности что потребовало проведения 3 сеансов экстракорпоральной детоксикации.

Летальные исходы в 2 (1,5%) наблюдениях. В этих случаях была констатирована ВБГ III и IV ст. с развитием абдоминального компартмент-синдрома и септического шока.

3 группа (n-53) (40%) пациенты с перфорацией дивертикула ободочной кишки осложненного распространенным перитонитом. Во всех этих случаях давность заболевания составляла 24–72 часа. Этим больным проводилась предоперационная подготовка в условиях ОРИТ. Мужчин было 38 (29,2%), женщин 15 (11,5%). Средний возраст от 32 до 85 лет.

В 43 (33%) случаях имел место острый дивертикулит сигмовидной кишки с перфорацией, этим больным выполнена обструктивная резекция сигмовидной кишки по Гартману. У 10 (7,6%) пациентов перфорация располагалась в нисходящей кишке, им была выполнена обструктивная резекция нисходящей кишки. В 7 (5,3%) наблюдениях, у больных с распространенным каловым перитонитом, выполнена лапаростома. В 22 (16,9%) выполнена назоинтестинальная интубация тонкой кишки зондом Миллера-Эббота.

По МИП больные разделились следующим образом: 15–20 баллов – 11 (8,4%) случай, 21–29 баллов – 30 (23%), и более 29 баллов – 12 (9,2%).

По шкале АРАСНЕ-II: менее 10 баллов – 10 (7,6%) больных; 10–19 баллов – 18 (13,8%) больных; 20–29 баллов – 13 (10%) больных; 30 и более – 12 (9,2%) больных. Больные по шкале АРАСНЕ-II более 28 баллов были представлены случаями распространенного калового либо гнойного перитонита с явлениями септического шока уже при поступлении в стационар.

Табл. 4. Взаимосвязь между ВБГ и ПОН у пациентов 3 группы

|

ВБД |

Интегральные показатели |

||||

|

МИП |

APACHE–II |

SOFA |

Лактат крови (ммоль/л) |

СРБ (мг/л) |

|

|

I ст. |

16±2,2 |

9±1,8 |

0 |

0–0,8 |

0–5 |

|

II ст. |

19±2,8 |

15±3,0 |

0 |

0–1,3 |

6–14 |

|

III ст. |

21±2,8 |

20±2,1 |

1 |

1,5–2,0 |

15–35 |

|

IV ст. |

>29 |

29±2,1 |

2 и более |

>3 |

>45 |

По шкале SOFA нами определялась степень ПОН. Больные разделились следующим образом: 0 баллов – 8 (6,1%) случаев, 1 балла – 20 (15,3%) пациентов, 2 балла – 18 (13,8%) пациентов, 3 балла – 7 (5,3%) пациентов.

При измерении ВБД: ВБГ I ст. – 6 (4,6%) пациентов, ВБГ II ст. – 21 (16,1%), ВБГ III ст. – 18 (13,8%), ВБГ IV ст. – 8 (6,1%) пациентов.

По результатам исследования, установлена взаимосвязь между увеличением ВБГ и прогрессированием ПОН. Это отражалось в результатах балльной оценки по шкалам APACHE-II, SOFA и увеличением концентрации лактата в плазме крови и С-реактивного белка (Табл. 4).

Наиболее тяжелую группу составляли пациенты с ВБГ III–IV ст. Особенностью этой категории больных был тяжелый распространенный гнойный или каловый перитонит, с высокой степенью эндогенной интоксикации. Мы не наблюдали прогрессирования ВБГ у больных, которым была выполнена назоинтестинальная интубация тонкой кишки и наложена лапаростома.

В 5 (3,8%) случаях распространенного гнойного перитонита была сформирована VAC-ассистированная лапа-ростома (Рис. 6) и назоинтестинальная интубация тонкой кишки (Рис. 7). У этих больных во время предоперационной подготовки ВБД составляло 28–30 см вод. ст., уровень лактата плазмы крови 3,5 ммоль/л, СРБ более 50 мг/л. У 2 (1,5%) больных, с целью лечения сепсиса был проведен курс ультрагемофильрации.

Рис. 6. VAC-ассистированная лапаростома у пациентов 3 группы.

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ВНУТРИБРЮШНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПЕРИТОНИТА С РАЗВИТИЕМ АБДОМИНАЛЬНОГО КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМА

Рис. 7. Назоинтестинальная интубация у пациентов 3 группы.

Рис. 8. Рентгенограмма острой спаечной тонкокишечной непроходимости у пациентов 4 группы.

В 4 (3%) случаях, через 2 дня после обструктивной резекции сигмовидной кишки по Гартману, констатировали прогрессирование ВБД до 28–32 см вод. ст., увеличение лактата и СРБ. При инструментальной диагностике (УЗИ, КТ брюшной полости) выявлены экссудативные затеки и скопления жидкости в брюшной полости. Этим больным выполнена релапаротомия, санация, дренирование брюшной полости, назоинтестинальная интубация тонкой кишки, лапаростома. С целью купирования острого почечного повреждения выполнялись сеансы гемодиализа.

Летальные случаи отмечали в 3 (2,3%) наблюдениях, при ВБГ III и IV ст. с развитием абдоминального компар-тмент-синдрома и инфекционно-токсического шока на фоне распространенного калового перитонита и декомпенсации тяжелой сопутствующей патологии.

Анализируя результаты полученных данных, мы пришли к выводу что наименьшие показатели ВБГ были у пациентов, которым выполнена назоинтестинальная интубация тонкой кишки зондом Миллера-Эббота. А в группах пациентов, ведение которых проходило с длительным эпидуральным блоком, формированием лапаростомы и применением VAC-систем отрицательного давления в лечении распространенного перитонита, развитие компартмент-синдрома не отмечалось.

4 группа – (n-21) (16%) пациенты с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью. Мужчин было 15 (11,5%), женщин 6 (4,6%). Средний возраст от 35 до 74 лет. Летальных исходов не было.

В 18 (13,8%) наблюдениях имела место острая спаечная тонкокишечная непроходимость, оперативное вмешательство у этих больных выполнялось в сроки 18–24 часа (Рис. 8).

У 3 (2,3%) имела место картина внутреннего ущемления тонкой кишки с высокой тонкокишечной непроходимостью (Рис. 9 А; Б).

Рис. 9. КТ странгуляционной тонкокишечной непроходимости у пациентов 4 группы. А – переполненный желудок с перерастянутой двенадцатиперстной кишки; Б – перерастянутые петли тощей кишки.

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ВНУТРИБРЮШНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПЕРИТОНИТА С РАЗВИТИЕМ АБДОМИНАЛЬНОГО КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМА

Табл. 5. Уровень ВБГ у больных 4 группы

|

ВБД |

При поступлении |

1-е сутки |

3-е сутки |

5-е сутки |

|

I ст. |

10 |

2 |

10 |

16 |

|

II ст. |

3 |

16 |

6 |

1 |

|

III ст. |

7 |

2 |

3 |

1 |

|

IV ст. |

1 |

1 |

2 |

3 |

У этих пациентов оперативное вмешательство произведено в сроки от 2 до 4 часов. Назоинтестинальная интубация тонкой кишки выполнена в 15 (11,5%) случаях.

Больным этой подгруппы измерение ВБД проводилось сразу при поступлении, и на 1, 3, 5 сутки после операции (Табл. 5).

Наибольшее количество случаев с ВБГ I ст. отмечалось у больных при поступлении, на 3-е и 5-е сутки после операции. Это связано с благополучным послеоперационным периодом и снижении уровня ВБД.

ВБГ III и IV ст. при поступлении, констатировались в случаях запущенной тонкокишечной непроходимости, с давностью заболевания более 48 часов, по шкале SOFA-2 балла, APACHE-II-более 25 баллов, что было показанием для предоперационной подготовке больных в условиях ОРИТ. В этих случаях имелся тотальный спаечный процесс в брюшной полости, что потребовало выполнения назоинтестинальной интубации.

В первые сутки послеоперационного периода наибольшее количество больных было с ВБГ II ст. Это явление объяснялось «ранним» послеоперационным парезом ЖКТ. Как правило, проводимая консервативная терапия и эпидуральный блок позволяли купировать явления пареза кишечника.

Наибольшее практическое значение уровня ВБГ выражалось на третьи сутки после операции. В 5 (3,8%) случаях отмечали ВБГ III и IV ст., что подтверждало диагноз ранней спаечной тонкокишечной непроходимости. Это потребовало релапаротомии, рассечения спаек, назоинтестинальной интубации, декомпрессии ободочной кишки. В послеоперационном периоде проводилась противоотечная, антибактериальная терапия, медикаментозная стимуляция кишечника, устанавливался длительный перидуральный катетер, проведено более 5 сеансов вено-венозной ультрафильтрации.

Уровень ВБГ III и IV ст. на пятые сутки после операции, отмечен в 4 (3%) случаях. Это состояние было признаком развития абдоминального компартмент-син-дрома, что потребовало выполнения релапаротомии, с назоинтестинальной интубацией тонкой кишки. От послойного ушивания раны воздерживались, накладывали швы только на кожу с целью профилактики повторного повышения ВБД.

Заключение

Абдоминальный компартмент-синдром – это клинико-морфологическая сущность перитонита в токсической и терминальной его фазах. Основные причины его развития кроются в механизмах патогенеза перитонита, как воспалительного эндотоксикоза и системной воспалительной реакции организма, независимо от этиологических пусковых моментов. Преимущество выделения компартмент-синдрома в том, что по величине ВБД можно судить в динамике о фазе развития патологического процесса в брюшной полости при перитоните, а также достаточно точно оценивать эффективность проводимого лечения и прогнозировать ситуацию. Поэтому контроль за уровнем внутриабдоминального давления должен быть обязательным в отделении интенсивной терапии на всем протяжении пребывания больного в процессе лечения распространенного перитонита.