Внутрифирменные трансакции и процессы

Автор: Сомов Максим Михайлович

Журнал: Экономический журнал @economicarggu

Рубрика: Наука и практика

Статья в выпуске: 1 (17), 2010 года.

Бесплатный доступ

связующего элемента - понятия «процесса» с предлагаемым операциональным определением на основе дополненного понятия «трансакция». Тогда фирма может рассматриваться как процесс, состоящий из последовательных внутрифирменных трансакций, где каждая из них будет содержать координационно-производственные элементы и обладать количественными и временными характеристиками.

Теория фирма, трансакции, количественные модели, внутрифирменные процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/14914915

IDR: 14914915

Текст научной статьи Внутрифирменные трансакции и процессы

Термин «фирма» естественным образом присутствует в формулировках основных вопросов микроэкономики. Достаточно перечислить лишь часть из них:

-

• производственная функция фирмы и ее максимизация;

-

• причины и границы существования фирмы;

-

• сущность контрактной основы фирмы;

-

• соотношение принципов управления и организационной иерархии фирмы.

Кроме терминологии приводимые вопросы проистекают из единого семантического представления о фирме, что также характерно и для теоретичес- ких направлений микроэкономики, рассматривающих данные проблемы. «Фирма» применяется как самодостаточное понятие, при использовании которого либо не возникает необходимости в его детализации, либо круг ее отдельных составляющих жестко задан (предприниматель или некая координирующая структура, работник, организационно-контрактная структура).

Цель данной работы: показать, что такой единообразный подход не является достаточным и теоретически целостным, следовательно, требует соответствующих дополнений.

Задача решается в несколько этапов. Изначально на базе обозначенных теоретических направлений доказывается однородность их представлений о внутреннем мире фирмы, выделяются общие нерешенные теоретические аспекты1 . В частности, показывается, что ключевым теоретическим ограничением является трудно применимое и одностороннее определение трансакции.

Сделанные в данной работе выводы, с одной стороны, обозначают некий теоретический пробел, с другой, — обосновывают включение в теорию фирмы дополнительного связующего элемента — понятия «процесс» с предлагаемым операциональным определением на основе дополненного понятия «трансакция».

Вопросы производственной функции разрабатываются в классическом и неоклассическом направлениях микроэкономики. Здесь все однозначно: f(x), где хп — требуемые виды ресурсов для создания нового продукта, добавочной стоимости, a f(xn) — производственная функция2. В этих теориях, соответственно, присутствует один тип решений — максимизация производственного результата f(xn) в ценовом выражении при возможных комбинациях хп3. Субъект внутри фирмы существует только один — центр принятия таких решений, в действительности отождествляемый с самой фирмой, в лучшем случае — с предпринимателем4. Остальное (например, труд, материалы, производство, капитал) рассматривается как ресурсы, те. предмет выбора единственного субъекта — самой фирмы5. Причем будучи предметом, ресурс не способен принимать решения внутри фирмы6.

Таким образом, все вопросы производственной эффективности обезличены и автократичны, если говорить в терминах неоинституционализма. Кроме того, теории производственной функции не ставят задачу проникнуть внутрь фирмы, а лишь рассматривают ее как целостный субъект на фоне субъектов такого же уровня и масштаба — других фирм.

Центром таких теорий является производство, выражаемое соответствующей функцией. При этом любая модель, построенная на подобной функции, будет представлять собой набор дискретных значений, не отражая динамику производства7. Иными словами, производственная функция теоретически не может быть привязана ко времени как к критерию последовательности производственных действии8. В итоге можно считать, что неоклассическая фирма рассматривается как набор статичных результирующих показателей f(x ), полученных в результате определенных максимизирующих действий самой фирмы.

Следующий приведенный выше вопрос — о причинах и границах фирмы — общепризнанно впервые формулируется Коузом. Не имеет смысла лишний раз говорить, что размер фирмы оптимален, пока предельная стоимость организации каждой новой трансакции внутри фирмы меньше или равна аналогичной рыночной стоимости, тогда как существование фирмы объясняется именно принципиальной возможностью такой ценовой разницы одной и той же трансакции9. Для данной работы наибольший интерес представляют следующие два момента.

Фирма по-прежнему представляется как единый центр трансформации ресурсов с четкой координирующей функцией, воплощенной в лице предпринимателя.

Постулируется тезис о переходе трансакции из рынка внутрь фирмы. Этот переход во многом носит мистический характер, ибо реализация самой трансакции, будучи внутри фирмы, не рассматривается10, а лишь указывается, что фактор организации будет иметь после перехода решающее значение.

Необходимо также рассмотреть само определение фирмы у Коуза11, а именно: фирма — «система отношений, возникающих, когда направление ресурсов начинает зависеть от предпринимателя»12. При таком определении может показаться, что это попытка рассмотреть фирму изнутри. Но если следовать Коузу, то станет заметно, что данное определение в основе имеет два тезиса: во-первых, «внутри фирмы рыночные трансакции устранены», во-вторых, «направление ресурсов в границах, определяемых контрактом, начинает зависеть от покупателя»13. Таким образом, под системой отношений понимаются исключительно внешние отношения фирмы с поставщиками\потребите-лями, так как трансакции (т.н. «трансакции обмена») рассматриваются только внешние (см. выше) и контракты рассматриваются тоже в основном внешние14.

Уже на данном этапе анализа приводимых теорий, с одной стороны, очевидна их определенная преемственность (автократичность решений, производственная направленность), а с другой — их предметная и инструментальная ограниченность во внутрифирменном направлении. Подобно тому как неоклассики не рассматривают последовательности производства, динамику, так и при трансакционном подходе не анализируется внутрифирменняя трансакция15.

Далее обратимся к теории контрактов, раскрывающей изначально приводимый вопрос о сущности контрактной основы фирмы. Ядро теории, что отличает ее от рассмотренных выше, сформулировано как «стратегические вопросы». Под ними понимают следующее: индивидуумы организуют политические структуры для более эффективной защиты своих личных интересов, что невозможно в исходных рыночных условиях. В результате в рамках данных структур вырабатываются правила игры, на основе которых, в свою очередь, создаются и модифицируются координационные структуры, например фирмы как подтип координационных структур, с целью более эффективного обслуживания трансакций определенного вида16. Вряд ли нужно пояснять, что и координационные, и политические структуры закрепляются и формализуются при помощи контрактов и что предметом контрактов остаются трансакции, «забираемые» данными структурами из рынка17.

Для нас ключевыми понятиями будут не контракты, а индивидуумы, личные интересы и координационные структуры (фирмы), поясняемые следующим образом:

-

• индивид, т.е. работник, получает определение в новой плоскости — политической. Теперь он не только ресурс для производственной функции, которая по-прежнему сохраняется, но и некий элементарный центр координации (предмет координации будет раскрыт далее), что в той же степени равносильно и для предпринимателя;

-

• личные интересы. Любые потребности индивида признаются экономическими, поскольку он будет пытаться их удовлетворить в рамках своей экономической активности, т.е. к исключительно классическим интересам как максимизации вознаграждения за труд и пр., что по-прежнему остается в плоскости производственной функции, прибавляются интересы политические, например власть, карьера, оппортунизм18;

-

• координационная структура как результирующая совокупных координационных действий индивидов, вовлеченных в фирму, с целью лучшей адаптации к трансакциям и параллельно — как поле удовлетворения других личных интересов индивидов.

Если данные понятия обозначить как детали контрактной теории, то общее можно выразить следующим образом. Фирма — это единая координационная структура, обеспечивающая определенные трансакции, причем более эффективно, чем рынок, а также обладающая механизмом самоадап-тации посредством результирующих совокупных адаптационных действий индивидов внутри фирмы.

Таким образом, контрактная теория расшифровывает координационную функцию прежде предпринимателя и индивидуализирует ее. Теперь это множество субъектов с личными интересами. При этом наследуются принципиальные свойства фирмы (см. выше) из предшествующих теорий: производственный фундаментальный базис (фирма по-прежнему трансформирует ресурсы), необходимость координационного центра, рассматриваемого на более индивидуальном уровне, внешнее (к фирме) представление о трансакциях.

Вопрос о соотношении принципов управления и организационной иерархии фирмы получает развитие в теории организации. На основе предпосылок трансакции, предложенных Коммонсом19, и более «социологического» представления об индивиде теория рассматривает взаимное влияние координационной структуры и поглощаемых фирмой трансакций. В итоге связываются организационно и получают дальнейшее развитие такие характеристики, как уровень контроля в организации, оппортунизм, ограниченная рациональность индивида, самовоспроизводство и самодостаточность организации, контролируемая адаптация к рынку, внутрифирменная «судебная система»20.

Задействованный в теории организации «микроаналитический»21 инструментарий позволяет максимально глубоко проникнуть внутрь постулируемой ранее координационной структуры фирмы. При этом, что принципиально важно, по-прежнему действует в рамках исходного представления о самих трансакциях22. Очевидно также, что в фокусе теории, в конечном счете, находятся вопросы управления на «микро-микро уровне» (порядка индивид-индивид) либо координации-адаптации на уровне фирма-внешний рынок23. Иными словами, производственная составляющая теории остается на уровне неоклассической «ортодоксии»24.

Рассмотренные выше теоретические подходы к фирме естественным образом формируют некую линию развития внутрифирменных представлений. Так, производственная функция и маржиналистский аппарат по сути исчерпывают вопросы производственного и ценового механизмов, субъектно выделяя при этом предпринимателя. Далее, теория трансакций через способности предпринимателя замещать рыночные механизмы и тем самым экономить на трансакционных издержках, объясняет границы фирмы. Теория контрактов детализирует предпринимателя как результирующую стремлений отдельных индивидов, достигающих личные интересы. Теория организации заполняет картину деталями и прописывает иерархию координационного центра фирмы.

|

Сфера координации |

Предприниматель |

Границы фирмы |

Индивидуумы и их интересы |

Иерархии координации |

|

Сфера производства |

f(x) |

|||

|

Производственная функция (неоклассики) |

Трансакционный подход (Коуз) |

Теория контрактов |

Теория организации |

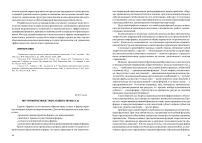

Рис. 1. Схема основных теоретических взглядов на теорию фирмы

Подобно схеме Вильямсона25, описанную выше линию развития можно представить так, как показано на рис. 1, где прослеживается превалирующая тенденция микроэкономической теории — эволюционирующее детальное изучение «политической» плоскости фирмы, тогда как производственная основа в силу различных причин остается мало востребованной теоретически26. Принципиально также то, что данное разграничение подходов к фирме (либо это производственная функция, либо координационно-трансакционная парадигма) становится общепринятым27. Если быть более точным, то при современном уровне детализации координационного центра фирмы (см. выше)

возникает необходимость проследить механизмы связи каждого субъекта координационного центра непосредственно с самим производством.

Приведенная схема подтверждает, что, проистекая во многом из теории трансакций изначально в коузовском определении, рассмотренные теории наследуют общие методические моменты, следовательно, передают друг другу теоретические ограничения данных методов и инструментария.

На основе проведенного анализа указанных теорий выделим общие ограничения.

Фирма — «черный ящик». Как было показано, даже направления, которые нацелены на объяснение внутренней сущности фирмы, по сути по-прежнему эксплуатируют исключительно «индивидуальную» специфику координационной плоскости фирмы. На практике такое объяснение чаще всего выражается в сравнительном анализе наиболее доступных характеристик координационных структур рассматриваемых фирм28. Будет вполне уместно охарактеризовать это как приоткрытый «черный ящик» фирмы29.

Сложность моделирования фирмы в рамках координационной структуры становится серьезным препятствием для микроэкономики30. На базе изначальных представлений трансакционных теорий сложно смоделировать внутренние механизмы фирмы, в частности, с точки зрения временных последовательностей. Эмпирически вопросы динамики либо не рассматриваются (присутствуют лишь дискретные модели), либо вовсе не входят в проблематику исследований. Кроме того, моделирование затрудняет недостаточно операциональные представления о внутрифирменных трансакциях (см. ниже), с одной стороны, и принцип неограниченности интересов индивидов — с другой.

Кроме того, очевидные различия в предметах двух микроэкономических направлений31 (см. рисунок: производство и трансакции) напрямую влияют на прикладное моделирование. Первое направление рассматривает трансформацию материальных ресурсов, второе не рассматривает материальные ресурсы и концентрируется в «координационной» области32. Это представляется неким экономическим водоразделом33. В итоге на практике такое разграничение выражается в неотъемлемой однобокости моделей фирмы в двух подходах, тяготеющих либо к производственной функции, либо к координационно-контрактной структуре. При этом при построении модели производственной функции, как правило, не испытывают трудностей в количественных показателях. Между тем трансакционные модели практически всегда описываются не количественно, а качественно34.

Внутрифирменные трансакции. Центральным свойством контрактного направления является то, что под трансакциями подразумеваются бывшие части рыночного механизма, адаптированные фирмой в результате решений «делать или покупать»35. При этом обозначенный выше «мистицизм» понятия выражается в том, что рассматриваемая ex ante трансакция получает достаточное теоретическое обоснование (ее субъекты очевидны, предмет верифи- цируем, свойства определяемы, в известной степени она формализуема). Рассматриваемая ex post трансакция полностью «растворяется» в координационной структуре фирмы36. С одной стороны, очевидно, что внутри фирмы эти трансакции существуют37, с другой — все рассматриваемые трансакции являются внешними для фирмы трансакциями обмена38.

Можно предположить, например, что ex post определение трансакции является очевидным и напрямую отражается в свойствах координационной структуры фирмы, ибо известна их взаимозависимость. Но тогда будет крайне сложно теоретически проследить обратное вычленение трансакции из фирмы при сокращении последней. Данное противоречие во многом раскрывает недостаточность операционального определения трансакции.

Нет связи с производством. Указанные проблемы определения трансакции практически исключают возможность теоретически показать связь сферы координации со сферой производства. На практике данная связь предельно понятна: менеджер координирует производство, разрешая возникающие исключительные или форс-мажорные обстоятельства. Но теоретически опять возникает некий разрыв, затронутый выше в вопросе о моделировании. Трансакционные направления не рассматривают производство, но основываются на необходимости его внутрифирменного координирования, тогда как теории производственной функции подходят к производству как к «черному ящику», те. оно происходит по строго заданной технологии и, следовательно, не нуждается в координации.

На основании изложенного можно утверждать, что теория фирмы по-прежнему не имеет ответов на следующие вопросы:

-

1. Каким образом координационный центр участвует в трансформации ресурсов?

-

2. Что представляют собой трансакции, поглощенные фирмой из рынка?

-

3. Как эти поглощенные трансакции обмена соотносятся с трансформацией ресурсов?

Нетрудно заметить, что наиболее полные ответы на данные вопросы можно сформулировать только при использовании термина «трансакций». Начиная с 1930-х годов, микроэкономика генерирует все новые определения трансакции. Очевидная причина этого — отсутствие изначального операционального определения — позже признает сам Коуз39. При этом, появившись в экономической теории при ответе на вопрос о размерах фирмы, трансакция сегодня будет дополняться такими причинами, как специализация технологии и работников, получение и развитие знаний40. Наиболее вероятно, что с развитием микроэкономики список причин будет расти. И чем больше будет список, тем более актуальным будет вопрос операционального определения каждой из причин. Совершенно понятно, что именно трансакция обладает максимальной сравнительной операциональностью и наибольшим потенциалом для количественных оценок41.

В действительности мы имеем два наиболее операциональных определения трансакции: минимальная единица деятельности (определение Коммон-са) и действие по использованию механизма цен или по координации ресурсов внутри фирмы (определение Демсеца).

Выше были рассмотрены основные недостатки этих определений. Чтобы их преодолеть, необходимо еще раз обратиться к самой фирме и воспользоваться примером расширения ее границ за счет включения новой трансакции. Фирма будет добавлять к имеющемуся производству некий смежный этап в результате принятого решения не «покупать», а «делать». Очевидно, что в этом случае в силу зависимости координационной структуры от обслуживаемых трансакций42 за изменениями в производстве последуют изменения в координации. В итоге при включении новой трансакции поменяются обе плоскости фирмы. Значит, для внутрифирменного мира сущность трансакции будет равносильна разнице в состояниях до включения трансакции и после, которая реализуется в двух известных плоскостях: координации и производства.

Исходя опять из принципа неразрывности и взаимозависимости координации и производства, их можно определить как две составные части трансакции.

На первый взгляд, в таком определении можно найти противоречия с классическими определениями. Во-первых, такая трансакция достаточно велика для «минимальной» единицы, и, во-вторых, очевидно выражается не единственным действием, а их совокупностью. Противоречия рассеиваются при обращении к принципу иерархичности структуры координации43. Действие данного принципа наглядно выражается на примере расширения фирмы.

Итак, фирма расширяется. На верхнем уровне координации (предположим, совете директоров) это практически будет означать начало производства исходного сырья для уже существующего производства. То же самое на среднем уровне координации (предположим, уровне директора регионального подразделения) будет означать покупку соседнего завода, на котором это сырье раньше покупалось, а теперь будет просто включено в технологическую цепочку. То же самое на нижнем уровне координации (например, для начальника отдела логистики) будет означать, что теперь исходное сырье не будет покупаться на рынке, а будет отгружаться со склада соседнего завода.

Как видим, и сама структура координации может рассматриваться в разном масштабе44. Трансакция, содержащая совокупность взаимозависимых частей производства и координации, также будет масштабируема. Иными словами, и «действие», и «минимальная единица анализа» будут уместны для предложенного определения трансакции.

Преимуществом данного определения трансакции является его опера-циональность, поскольку, во-первых, оно обладает наименьшей степенью абстрактности (масштабируя трансакцию, можно описать любые внутрифирменные действия); во-вторых, логично объединяет производство и координацию (по сути обозначает связанные, взаимозависимые их части); в-третьих оно поддается количественной оценке и легко выражается математически (содержит и «трансакционные» издержки координации, и трансформационные издержки производства)45. Данное определение приближает теории к ответу на поставленные выше три вопроса, а именно.

-

1. Каким образом координационный центр участвует в трансформации ресурсов? Каждая конкретная трансакция на требуемом уровне масштаба будет показывать конкретную связь координационных решений и соответствующих им частей производства (см. примеры выше).

-

2. Что представляют собой трансакции, поглощенные фирмой из рынка? Совокупность любой отдельной части координационной структуры и соответствующей ей части производственной структуры (см. математическое описание выше).

-

3. Как эти поглощенные трансакции обмена соотносятся с трансформацией ресурсов? Внутрифирменная трансакция содержит координационную и производственную части на основе принципа их взаимозависимости.

Последней нерешенной проблемой остается выше обозначенная сложность моделирования фирмы в динамике. Так как основная причина данной проблемы (недостаточно операциональное определение трансакции) была решена, еще раз обратимся к «динамике», воспользовавшись представлениями о целях фирмы.

Фирма как экономический субъект стремится максимизировать прибыль, продавая на рынке производимый продукт. Фирма как координационная структура в рамках неинституционализма позволяет вовлеченным индивидам также достигать иные «политические» цели, кроме прибыли. Для внутрифирменного мира это означает, что все действия внутри фирмы подчинены достижению определенных целей. Они могут быть и экономическими и «политическими», те. кроме очевидной последовательности и взаимозависимости действий внутри фирмы в обеих плоскостях, обе будут иметь направление в виде заданной цели. Поскольку все действия для своего исполнения требуют какого-то времени, можно сказать, что вся последовательность действий также будет существовать во времени и обладать некой временной характеристикой. Например, зная необходимые параметры последовательности, можно ожидать, что в определенный момент будет выполняться определенное действие, в следующий момент — следующее и т.д. Таким образом, внутрифирменные действия можно представить как процесс, те. набор последовательных взаимозависимых действий, привязанных ко времени.

Как было показано, действия внутри фирмы — это трансакции на разном уровне детализации или масштаба. Значит, фирма может быть представлена как процесс, состоящий из последовательных внутрифирменных трансакций, где каждая из них будет содержать координационно-производственные элементы и обладать количественными и временными характеристиками. Таким образом, в этом определении фирма может быть представлена как динамическая модель. Универсальность предложенного подхода позволяет в динамике описывать процессы, связывающие фирму с внешним миром, поскольку операциональное определение трансакции будет действительно и для рыночных трансакций обмена.

Предложенные подходы к определению трансакции и к определению фирм как процессов, с одной стороны, позволяют решить массу теоретических проблем в микроэкономике, с другой — очевидно не подпадают целиком под инструментарий какого-либо отдельного теоретического направления. С некоторых позиций это может показаться принципиальным недостатком сделанных предложений. Однако в долгосрочной перспективе, когда предлагаемые определения получат эмпирическую проверку, они смогут стать объединяющим элементом микроэкономических теорий и подходов.

Список литературы Внутрифирменные трансакции и процессы

- Robinson J. The Production Function and the Theory of Capital. Review of Economic Studies. 1953. Vol. XXI. P. 81-106

- Williamson O. E. The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract/Journal of Economic Perspectives. 2002. Vol. 16(3). P. 171-195.

- Demsetz H. The Firm in Economic Theory: A Quiet Revolution. The American Economic Review. 1997. Vol. 87. Is. 2. Р. 426-429

- Coase R. The Nature of the Firm//Economica. 1937. V. 4 (16). Р. 386-405.

- Коуз Р.Г. Природа фирмы//Вехи экономической мысли/Под ред. В. Гальперина. СПб.: «Экономическая школа», 2000. С. 19.

- Macher J.T., Richman B.D. Transaction Cost Economics: An Assessment of Empirical Research in the Social Sciences. Business and Politics. 2008. 10(1). Article 1.

- Smith Vernon L. Microeconomic Systems as an Experimental Science. American Economic Review. 1982. 72 (5): 923-955. P. 924-926.

- Walker G.. Weber D. A transaction Cost Approach to Make-or-buy Decisions. Administrative Science Quarterly. 1984. 29(3). Pp. 373-391.

- Coase R. The Institutional Structure of Production: Nobel Lectures Economics 1991-1995. Editor Torsten Persson. World Scientific Publishing Co., Singapore, 1997