Внутрикорпоративная конкуренция как угроза для безопасности бизнеса

Автор: Маслов О.Н.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Новые информационные технологии

Статья в выпуске: 4 т.10, 2012 года.

Бесплатный доступ

Конкуренция внутри коллектива корпорации рассматривается как возможная угроза ее экономической безопасности. Представлены вербальные и математические модели риска, связанного с внутрикорпоративной безопасностью.

Корпорация, угроза безопасности, внутренняя конкуренция, критерии риска, моделирование риска

Короткий адрес: https://sciup.org/140191586

IDR: 140191586 | УДК: 681.518:

Текст научной статьи Внутрикорпоративная конкуренция как угроза для безопасности бизнеса

Перечислим основные термины и определения, относящиеся к рассматриваемой предметной области. Под конкуренцией (лат. concurrere – состязаться, сталкиваться) – будем понимать соперничество, борьбу за достижение лучших результатов на любом избранном поприще. В бизнесе условимся различать внутрикорпоративную (ВКК) и межкорпоративную конкуренцию – по аналогии с традиционной внутриотраслевой и межотраслевой конкуренцией, а также с конкуренцией, возникающей между монополиями.

Корпорация (лат. corporatio – объединение, сообщество) – это любая группа лиц, объединяемых общностью профессиональных интересов (в частности, лиц, принимающих решения – ЛПР) в рассматриваемой бизнес-структуре. С точки зрения теории систем и системного анализа [1-4], корпорация представляет собой сложную (сверхсложную) систему организационно-технического (холонического, по терминологии [2]), типа – далее СС, где ЛПР являются активными действующими элементами (акторами).

Примеры коллизий, связанных с ВКК, хорошо известны из практики управления социальными и экономическими СС. Избранный новый руководитель подчеркнуто выделяет достоинства ЛПР подразделения (отдела, кафедры), которым продолжает руководить, – в результате коллеги из других подразделений начинают испытывать к ним столь недружеские чувства, что это лихорадит половину коллектива. Заключенный компанией контракт сулит большие бонусы – между филиалами разгорается такая борьба за участие в нем, что проект находится под угрозой и может закончиться не начавшись. Дизайнер демонстри- рует настолько яркий и впечатляющий вариант выполнения заказа, что его наперебой приглашают и заказчики, и компаньоны – а в родной фирме представляют к увольнению. Внутри научной школы соперничают группировки, которые так близки друг другу по взглядам, что разобраться, в чем причина конфликта, непосвященным лицам трудно. Причины ВКК многочисленны и многообразны, последствия обычно неутешительны. Поэтому есть все основания считать ВКК одной из внутренних угроз для безопасности бизнеса любой корпорации.

Несмотря на важность субъективных факторов, аналогичных перечисленным, представляют интерес поиск и исследование объективных причин, приводящих к ВКК, – что в первую очередь связано с онтологическим моделированием обстановки, в которой ЛПР осуществляют коллективное руководство СС. Онтология (греч. ontos – сущее) – совокупность понятий (концептов) и отношений между ними в рассматриваемой предметной области (как реального, так и абстрактного – виртуального мира). Персональные (индивидуальные) онтологии основаны на априорных аксиологических знаниях ЛПР, групповые онтологии создаются из их фрагментов путем достижения взаимопонимания между ЛПР – в результате чего формируется онтологическая модель ситуации (ОМС) [2]. В составе ОМС фигурируют явные знания, признаваемые всеми ЛПР, – тогда как их неявные знания (предзнания в виде убеждений, личного опыта, гипотез и т.д.) являются источником неопределенности и риска конфронтации между ЛПР. Представляется, что именно эти неявные знания наряду с субъективными факторами (завышенная самооценка, мнительность, недостаток интеллекта ЛПР и др.) создают предпосылки для ВКК.

Согласно [3] формула риска представляет собой RS = P ( A ) АS , где P ( A ) – вероятность наступления в СС события A ; АS – его «стоимость» для владельца СС, выраженная в денежных или других условных единицах (баллах). В экономических СС стоимость риска в кавычках не нуждается, поскольку величина АS явно выражается в денежных единицах.

Безопасность СС является как бы «зеркальным отражением» риска и непосредственным образом связана с ним (опыт показывает, например, что чем больше «запас безопасности» у корпорации, тем смелее ее ЛПР идут на риск – и напротив, ощущая приближающуюся опасность, начинают проявлять осторожность). Цель статьи – анализ и моделирование с применением критерия риска и понятия безопасности СС условий возникновения ВКК, а также последствий ее проявления в рамках коллективных инновационных проектов, реализуемых корпорацией.

Критерии оправданности риска

Приемлемый риск призван минимизировать суммарные потери (затраты) для рассматриваемой СС (организации, фирмы, физического лица и т.д. [1; 3-4]), связанные с достижением поставленной цели. Пусть субъект Sn , принадлежащий совокупности n [1; N ], рассматривает K вариантов своих действий (сценариев развития событий), направленных на достижение указанной цели как некоего важного для него позитивного эффекта (выигрыша) F k , который может быть им лично достигнут с вероятностью pF при затратах, равных Gk , которые могут быть лично им обеспечены с вероятностью pG . Если субъектом Sn является злоумышленник, для него выигрыш F k = Сk , то есть определяется рисковой стоимостью КИ. При этом Sn полагает, что k -ый сценарий приводит к достижению цели с вероятностью pk , которая характеризует некие объективные (зависящие не только от него лично как внешние, так и внутренние) обстоятельства. Тогда в качестве критерия эффективности k -го сценария им может быть выбрана расчетная величина

Qk = pk ( pF Fk – pG Gk ), (1)

м

Q=PS (Kv-RS^-R, (PfFs -P^RS,

M Nm

= Ps(PFFs-PMyP„^PCl m=\ n=\ где k [1; K], которая и является в данном случае прогнозируемой и оправданной (по его мнению) мерой риска – условимся именовать ее индивидуальным критерием оправданности риска (КОР).

Внешняя вероятность pk в (1) очевидным образом зависит от pG Gk: поскольку пока субъект Sn не решится на действия, связанные с достижением поставленной цели, и не пойдет для этого на затраты Gk , получение выигрыша Fk = Сk для него весьма маловероятно, тогда как по мере увеличения pG Gk эта вероятность должна возрастать. Зависимость pk от pG Gk согласно [1; 4] определим в виде экспоненциальной функции pk = 1 – exp (–pG Gk /G0), (2)

где G 0 – затраты, связанные с реализацией основного (базового) сценария, условно принятого за «единицу отсчета». Заметим, что из (2) следует pk ≈ 0 при Gk << G 0 или pG << 1; и pk ≈ 1 при Gk >> G 0 и pG ≈ 1. Подставим (2) в (1) и сформируем индивидуальный КОР в окончательном виде

Qk = [1 – exp (– pG Gk / G 0)] ( pF Fk – pG Gk ). (3)

Аналогичным образом рассмотрим более сложный случай определения коллективного риска при коалиционной игре [4], сочетающей непротивоположные и противоположные интересы N участников корпоративного проекта (объединенных в М кластеров), нацеленного на получение общего выигрыша FS .

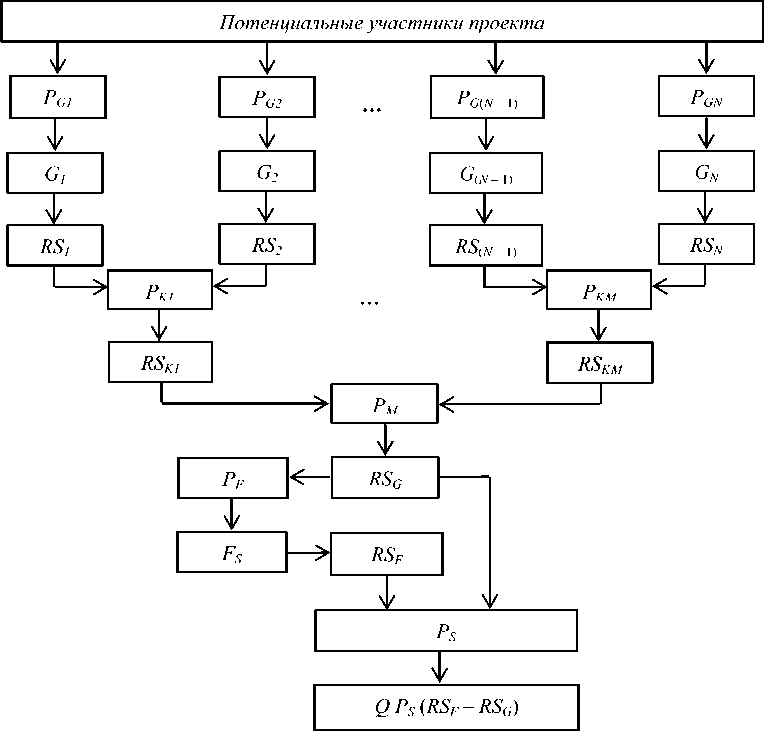

На рис. 1 представлена иерархическая схема формирования КОР Q , который является прогнозируемой мерой оправданности коллективного риска и соответствует развернутой записи формулы следующего вида:

M N

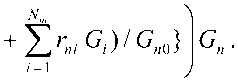

.)=Ps GnV где RS„ =PGnG„ – индивидуальный риск для n-го участника проекта, n [1; N]; RS^P^RS,, – коллективный риск для Nm участников проекта из m-го кластера, m [1; M] и N= ^N,,-, RSF = PF Fs «позитивная часть» риска проекта в виде возможного выигрыша FS для всех N участников; RS^P^RS – «негативная часть» риска проекта в виде возможного проигрыша (потери ресурсов, невозврата затрат и т.п.) для всех N участников; РS – вероятность успеха проекта: достижения выигрыша FS за счет внешних факторов; PF – вероятность достижения выигрыша FS за счет внутренних факторов; PM – вероятность успешного объединения ресурсов всех N участников проекта; Pm – вероятностный «вес» коллективного вклада в проект для участников из m-го кластера; PGn – вероятностный «вес» вклада Gn для n-го участника проекта. Рис. 1. Иерархическая схема формирования КОР Q Оценка последствий ВКК Анализ (3) позволяет определить правила работы с риском RS, соответствующие принципам теории СС. Во-первых, процедура определения коллективного риска имеет в виду не просто суммирование индивидуальных рисков (даже при условии их взаимной независимости), а сложение с некоторым (в общем случае вероятностным) весом. Во-вторых, указанные весовые коэффициенты будут иметь смысл условных вероятностей, если при формировании риска проекта RS речь идет о зависимых друг от друга случайных событиях. С учетом изложенного перепишем (3) как м q=pc (rsf -rSq^ pc (pffc- pm Yrs,,, ) = M N M N,„ =pc (pF fc - p„ ya, Y-rs. >=p= ^ pc - p« Тр- £р»G. > - где обозначения имеют смысл (3), но теперь уже при наличии ВКК. Воспользуемся схемой (2) формирования условной вероятности PGn в составе КОР (4) с помощью функции вида PCn=\-exp(-PnGn/Gn0), (5) где Рn – вероятность участия n-го субъекта в проекте; Gn – затраты субъекта, связанные с участием в проекте; Gn0 – затраты, связанные с основным (базовым) сценарием реализации проекта, условно принятого за «единицу отсчета». Будем считать, что влияние ВКК на КОР (4) можно учесть путем изменения условной вероятности PGn с помощью подстановки в (5) значения GnK ≠ Gn, где GnK – индивидуальный вклад n-го участника в ресурсы проекта с учетом ВКК (нижний индекс K отражает факт наличия ВКК), который в данном случае равен G„K=G„ + ^r,„G,. (6) Z = 1 где Gi – затраты i-го субъекта; rni – коэффициент корреляционного взаимодействия n-го и i-го субъектов; n; i [1; N]. Область значений rn i [–1; 1] учитывает, что возможны три типовых механизма взаимодействия: аддитивизм (при rn i = 0), синергизм (rn i > 0) и антагонизм (rn i< 0), по-разному сказывающихся на ресурсах n-го субъекта. С учетом этого ^. = 1 - ехр[-Л(С. + ^r. G,)/GM],m Z = 1 и индивидуальный риск n-го участника с учетом ВКК есть RSnK = Pr G„ = UK kin и = {l-exp[-7;,(G„ + £^G,)/G„„]}G„. /=1 Аналогичным образом суммарный ресурс участников m-го кластера с учетом ВКК, который определяет значение вероятности PmK в КОР (4), представляет собой N„, N,„ M G„k-BS.*lZ-GiV2>-<5« • I») » = 1 Z=1 5 = 1 где GsK – суммарный ресурс s-го кластера с учетом ВКК; rms – коэффициент корреляционного взаимодействия m-го и s-го кластеров; m; s [1; M]. По аналогии с (5) условная вероятность N„, M P 1 mK = 1 -exp{-P„[£(G„ + £r„, G,) + £r,„ G,a.]/G„0}, (Ю) ZZ = 1 / = 1 5 = 1 что дает коллективный риск для m-го кластера RS„,K 1-ехрИ,[£(С„ N,„ М £'-„,б,)+Е-'„,б,1]/с,„о1 Z = 1 5 = 1 l-exp{-^[(G, (Н) Поскольку общий ресурс для M кластеров с м учетом ВКК равен GMK = 2 G™k , а вероят- ность Рм—1 ехр( PnGmk! GM0Y где PN – вероятность согласия участвовать в проекте всех N участников, формула КОР принимает окончательный вид: Q = PC KPfFc - [I - exp(-P„ У G„, /G„„)] x м N,„ x£[l - exp(-P„G„A./G„0)]2[l - m = \ и = 1 где сохранены прежние обозначения: GmK зависит от rni; rms и соответствует (9); GnK зависит от rni и определяется (6); ресурсы Gn0; Gm0 и GM0 связаны со сценариями, условно принятыми за «единицу отсчета» – соответственно, для n-го субъекта (участника проекта); m-го кластера и совокупности всех M кластеров (всех N участников проекта); значения Рn; Рm и РN характеризуют вероятность участия в проекте n-го субъекта; m-го кластера и всех N участников; РС – вероятность успеха проекта (достижения выигрыша FС) за счет внешних факторов; PF – вероятность достижения выигрыша FС за счет внутренних факторов. eM-P^JG^G.^ Примеры вербальных моделей ВКК Анализ (12) позволяет в количественном виде оценить влияние характера взаимодействия субъектов (путем варьирования значений rni) и кластеров (с помощью значений rms) на КОР в условиях ВКК. Ввиду «прозрачности» модели риска (4)-(12) видно, что синергизм взаимодействия как субъектов, так и кластеров (при rni > 0; rms > 0) ведет к росту ресурсов GnK и GmK, тогда как антагонизм (rni < 0; rms < 0), напротив, приводит к снижению ресурсов – что связано в первом случае с ростом вероятностей PGn; Pm и увеличением Q; во втором случае – с их уменьшением. Что конкретно следует понимать под ресурсами субъектов и кластеров в каждой рассматриваемой ситуации, можно ли использовать максимально простые модели типа (4)-(5) в данном конкретном случае – зависит от предметной области моделирования и следует из вербальной модели исследуемого объекта. Рассмотрим первый пример из недавнего (лет 30-40 тому назад) прошлого, ценный тем, что анализ воздействия на rni данных факторов ВКК сегодня мало кому интересен в конкретном отношении. В государственном таксопарке водители, работая «на подсадке», привозили со смены достаточно крупные денежные средства, не учтенные показаниями счетчиков (подсадка предусматривала обслуживание пассажиров-попутчиков с индивидуальным расчетом, когда показания счетчика оплачивались дважды, а то и трижды – по негласной договоренности между пассажиром и водителем). Возвращаясь в парк с карманами, полными «лишних» денег, таксист знал, что не все они принадлежат ему лично, – немалую часть он сразу отдавал начальству за поддержание режима наибольшего благоприятствования, другую часть тратил на оплату услуг автомойки, слесарей, диспетчеров и т.д. – с тем, чтобы, во-первых, профессионально и социально утвердиться в их глазах, а во-вторых, стимулировать их для получения услуг по возможности лучшего качества. Выезжать на линию по неудобному графику, на плохо обслуженной, старой и грязной машине для него означало почти наверняка лишиться и официального, и неофициального заработка. Система запретов, юридических и этических ограничений начинала действовать здесь лишь при явном переборе полномочий отдельными ЛПР или в чрезвычайных ситуациях. Поэтому данный способ распределения доходов, опасно близкий в то время к другим криминальнокоррупционным схемам обогащения, с точки зрения достижения цели в холонической СС согласно рис. 1 достаточно прочно обеспечивал согласование индивидуальных целей субъектов при rni > 0. Второй пример близок нам по времени: даже в такой традиционно нравственной и чувствительной к морально-этическим перекосам сфере деятельности, как народное образование, мы имеем сегодня два разных типа креативных руководителей – подвижников и удачливых бизнесменов. Первые продолжают «зажигать» подопечных неустанной тягой к знаниям, бескорыстием и благородством. Вторые – выгодно для себя продают образовательные услуги (обычно среднего качес- тва) в условиях повышенного комфорта и безопасности. Первых порой и подросшие ученики, и их родители попрекают тем, что «вы такие умные и такие бедные», за вторых состоятельные клиенты на сайтах Internet стоят горой: «для наших детей нам денег не жалко, а с быдлом равняться вы нас не заставите». Очевидно, что, в отличие от ситуации в таксопарке, здесь для данных двух кластеров значение rms < 0. Анализируя с помощью (12) аналогичные ситуации, можно достаточно точно установить, когда ВКК способна наиболее негативным образом воздействовать на величину КОР и какие элементы на схеме рис. 1 будут самыми слабыми звеньями конкретных бизнес-структур с точки зрения влияния ВКК [1; 4]. Заключение При разработке инновационных проектов важное значение имеют два метода теории СС: метод сценариев и метод функционально-стоимостного анализа. Первый метод помогает выстроить цепочки событий, прогнозируемых в рамках реализации разных вариантов проекта, второй метод – произвести расчет минимальной стоимости каждого такого варианта с применением теории риска. Использование в качестве критерия для оценки сравнительной эффективности указанных вариантов КОР (12) позволяет выявить и проанализировать последствия ВКК между отдельными ЛПР и их кластерными образованиями (командами ЛПР), принимающими участие в реализации проекта. Обеспечение синергетического взаимодействия участников (rni > 0) и команд (rms > 0) эквивалентно многократному увеличению ресурсов, выделенных на реализацию проекта; при антагонистическом взаимодействии (rni< 0; rms< 0), напротив, ресурсы, вложенные в проект, соответствующим образом уменьшаются. В последнем случае ВКК представляет собой угрозу для комплексной (экономической, организационнотехнической, информационной) безопасности корпорации, реализующей инновационный проект [1; 4]. Важное значение имеет изучение условий возникновения и закономерностей проявления ВКК в типовых бизнес-структурах и других СС, что необходимо для экспертной оценки параметров и переменных, входящих в (12) и формирующих значения КОР для разных вариантов и на разных стадиях выполнения конкретных проектов.

Список литературы Внутрикорпоративная конкуренция как угроза для безопасности бизнеса

- Маслов О.Н. О моделировании риска принятия решений в области обеспечения информационной безопасности//Защита информации. №4, 2011. -С. 16-20; №5, 2011. -С. 12-15.

- Виттих В.А. Организация сложных систем. Самара: Изд. СНЦ РАН, 2010. -66 с.

- Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений. Пер. с нем. М.: Мир, 1990. -208 с.

- Маслов О.Н. Реинжиниринг бизнес-процесса обеспечения корпоративной безопасности//Защита информации. №6, 2011. -С. 18-28.