Внутриматочная левоноргестрел-рилизинг система: альтернативный подход к терапии различных форм гиперплазии эндометрия

Автор: Чернуха Г.Е., Могиревская О.А., Шигорева Т.В., Силакова А.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лекции

Статья в выпуске: S1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14054616

IDR: 14054616

Текст статьи Внутриматочная левоноргестрел-рилизинг система: альтернативный подход к терапии различных форм гиперплазии эндометрия

В структуре доброкачественных заболеваний матки, манифестирующихся маточными кровотечениями, одно из ведущих мест занимает гиперплазия эндометрия (ГЭ), которую относят к факторам риска формирования неопластических процессов в эндометрии. Известно, что риск раковой трансформации эндометрия определяется формой ГЭ и наличием признаков цитологической атипии [2, 4, 22]. С этих позиций важное значение имеет правильная верификация морфологического диагноза и выбор рациональной тактики ведения, которые способствовали бы не только регрессу ГЭ, но и профилактике ее рецидивов. Для лечения простой ГЭ традиционно применяют комбинированные оральные контрацептивы (КОК) или прогестагены в циклическом режиме, для лечения сложной и атипической ГЭ – аГнРГ или прогестагены в непрерывном режиме [9, 16]. Эффект проводимой терапии во многом зависит от дозы используемых препаратов и длительности их применения, которая при системном введении экзогенных стероидных гормонов ограничивается возникновением целого ряда нежелательных лекарственных реакций [1, 21]. В связи с этим возникает необходимость в дальнейшей разработке адекватных схем лечения и профилактики ГЭ.

Накопленный опыт эффективного лечебного воздействия внутриматочной левоноргестрел-рили-зинг системы (ЛНГ-ВМС) «Мирена» при аденомиозе и дисфункциональных маточных кровотечениях послужил основанием для проведения исследований, направленных на дальнейшее изучение ее лечебных эффектов. В литературе появились единичные публикации по результатам исследований успешного применения ЛНГ-ВМС при гиперплазии и аденокарциноме эндометрия, выполненных на небольшом числе клинических наблюдений [7, 22]. Показано, что локальное выделение левоноргестрела, обеспечивающее его высокую концентрацию в эндометрии и низкую – в системном кровотоке, позволяет достичь атрофии железистого компонента эндометрия и ми- нимизировать нежелательные системные влияния. Однако многие позиции, касающиеся возможности применения ЛНГ-ВМС при ГЭ, требуют уточнения. В частности, вопросы о том, может ли ЛНГ-ВМС являться методом лечения ГЭ и зависит ли лечебный эффект от морфологической формы ГЭ. Для ответа на эти вопросы было проведено исследование, целью которого явилась оценка эффективности применения ЛНГ-ВМС «Мирена» при различных формах гиперплазии эндометрия.

Проведено клинико-лабораторное обследование и лечение 112 больных (средний возраст - 40,8 ± 7,02 года, средний ИМТ – 28,7 ± 7,1 кг/мІ) с ГЭ. Согласно классификации ВОЗ, у 70 (62,5 %) из них была диагностирована простая (железисто-кистозная) ГЭ (ПГЭ), у 25 (22,3 %) – сложная (аденоматозная) (СГЭ), у 17 (15,2 %) - атипическая (АГЭ). В структуре нарушений менструального цикла доминировала олигоменорея, сменяющаяся менометроррагиями, выявленная у 62,5 % больных, меноррагии – у 28,5 %, олигоменорея – у 3,6 %, у 5,4 % больных ГЭ клинически не манифестировалась. У 66,1 % больных ГЭ сочеталась с аденомиозом, у 48,2 % – с миомой матки. В большинстве случаев (60,7 %) ГЭ имела рецидивирующий характер, среднее количество произведенных диагностических выскабливаний составило 4,1 ± 0,21. Анализ ранее проведенной терапии показал, что у 41,5 % больных с целью лечения ГЭ были использованы КОК, у 83,1% – прогестагены (преимущественно дюфастон и 17-ОПК), у 43,4% – а-ГнРГ.

После гистологической верификации диагноза всем больным с целью лечения ГЭ вводили ЛНГ-ВМС «Мирена», содержащую 52 мг левоноргестрела, скорость высвобождения которого составляет 20 мкг / сут. Критериями исключения служили противопоказания для введения гормоновыделяющих ВМС (ВОЗ).

Исходно и каждые 3 мес на фоне лечения проводилось ультразвуковое исследование органов малого таза на аппарате Aspen (фирмы «Acuson» США) и

Aloka-SSD 5500 (Япония) с использованием мульти-частотного 4–8 МГц трансвагинального датчика. Толщину эндометрия измеряли как самую толстую часть в продольном сечении, включая оба слоя эндометрия, структура в яичниках диаметром > 2,5 см, наполненная жидкостью, трактовалась как киста. Содержание эстрадиола (Е2) в сыворотке крови определяли радиоиммулогическим методом с использованием тест-систем Immunotech (Чехия) исходно на 2– 3-й день цикла, а также через 3 и 6 мес терапии.

По истечении 6 мес от момента введения ЛНГ-ВМС больным с простой рецидивирующей, сложной и атипической ГЭ производилась контрольная гистероскопия и кюретаж эндометрия, больным с впервые выявленной ПГЭ – вакуум-аспирация эндометрия, полученные образцы ткани эндометрия подвергали гистологическому исследованию, частично – иммуногистохимическому. Были использованы моноклональные антитела производства фирмы Daco Cytomation (Дания) и Novocastra (Великобритания) к эстрогеновым (1:35) и прогестероновым (1:50) рецепторам. Интенсивность экспрессии оценивали путем измерения площади среза, занятой положительной реакцией с антителами к рецепторам эстрогена (ЭР) и прогестерона (ПР), к общей площади, занимаемой эндометрием в срезе. Анализ изображения и фотодоку- ментацию проводили с использованием программного обеспечения фирмы «Karl Zeiss» (Германия).

У подавляющего большинства больных (81,2 %) на фоне ЛНГ-ВМС отмечались ациклические кровянистые выделения из половых путей. В 1-й мес лечения среднее число дней с кровянистыми выделениями составило 17,5 ± 9,02, в 3-й – 11,8 ± 8,38, к 6-му сократилось до 6,87 ± 5,65. Ультразвуковой мониторинг за состоянием эндометрия к концу 6 мес терапии не позволил выявить уменьшения толщины эндометрия (0,48 ± 0,15 см) по сравнению с исходными значениями (0,46 ± 0,19 см) (р > 0,05). Не отмечено динамики объема матки, который до начала терапии составил 83,7 ± 4,08 см3, через 3 мес – 82,7 ± 3,95 см3, через 6 мес – 80,9 ± 3,92 см3 (р > 0,05).

Проводимое лечение часто ассоциировалось с возникновением ретенционных образований в яичниках, имевших эхографические признаки фолликулярных кист, их диаметр варьировал от 2,5 до 6,1 см . До введения ЛНГ-ВМС кисты были обнаружены у 15,2 % больных, через 3 мес – у 25,2 %, через 6 мес – у 30,1 %. Кисты в яичниках имели бессимптомное течение, длительность их персистенции без применения какой-либо дополнительной медикаментозной терапии, как правило, варьировала от 1 до 3 мес. При наличии исходных кист в яичниках средняя концентра-

атр.жел. д/под.реак.стр. ОГЭ+атр.ж ел. д/под.реак.стр ст.прол.+лим.инф.энд.

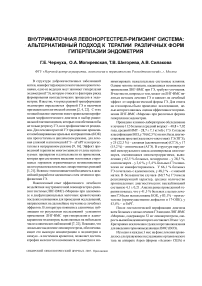

Рис. 1. Морфологическое состояние эндометрия у больных с различными формами гиперплазии после 6 мес применения ЛНГ-ВМС

ция Е2 в сыворотке крови составила 647,1 ± 51,2 пмоль/л, что почти в 2 раза превышало ее значения у больных без кист – 335,3 ± 29,5 пмоль/л (р < 0,05). На фоне ЛНГ-ВМС в обеих группах отмечалась тенденция к снижению уровня Е2, который к 6 мес терапии на фоне кист в яичниках составил в среднем 438,4 ± 24,5 пмоль/л, при их отсутствии – 253,8 ± 14,7 пмоль/л (р ≥ 0,05).

Эффективность лечебного воздействия ЛНГ-ВМС на эндометрий была проанализирована через 6 мес терапии у 109 из 112 больных (1 выбыла из исследования в связи с ростом миомы матки, 2 – по причинам, не связанным с осложнениями ЛНГ-ВМС). У 96,3 % больных наблюдался полный регресс ГЭ, у 4 (у одной с ПГЭ и 3 с АГЭ) сохранялись очаги гиперплазированного эндометрия, при этом ни у одной из них на фоне проведенного лечения не было фолликулярных кист в яичниках и повышения уровня Е2. Полный морфологический эффект от проведенного лечения при ПГЭ был получен у 98,5 % больных, при СГЭ – у 100 %, при АГЭ – у 82,4 % (рис. 1).

За исключением одной больной, у которой после экспульсии ВМС был диагностирован эндометрий стадии пролиферации, во всех случаях под воздействием ЛНГ-ВМС были выявлены однотипные структурные изменения как в железистом, так и в стромальном компоненте эндометрия. Морфологическая картина характеризовалась наличием узких желез с однорядным эпителием без признаков функциональной активности. Строма эндометрия подвергалась децидуоподобным изменениям, отмечались отек, полнокровие сосудов, рассеянная и очаговая лимфоидная инфильтрация.

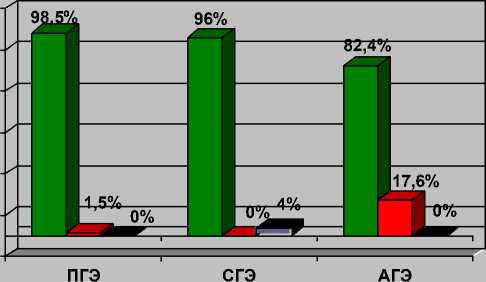

Применение иммуногистохимического метода позволило оценить влияние ЛНГ-ВМС на рецепторный аппарат эндометрия. Исходно во всех исследованных образцах гиперплазированного эндометрия была выявлена экспрессия ЭР и ПР. Согласно результатам количественного определения экспрессии ЭР в эндометрии, до введения ЛНГ-ВМС достоверной разницы между группами выявлено не было. Хотя можно отметить тенденцию к снижению экспрессии ЭР при АГЭ по сравнению с ПГЭ (соответственно 35,23 ± 3,11 % и 30,57 ± 4,61 %). На фоне медикаментозной терапии экспрессия ЭР при ПГЭ снизилась в 26,2 раза, при СГЭ – в 16,8 раза, тогда как при АГЭ – лишь в 3,2 раза. В связи с этим у больных с АГЭ после 6 мес применения ЛНГ-ВМС сохранялась более высокая экспрессия ЭР, чем у больных с ПГЭ и СГЭ (рис. 2).

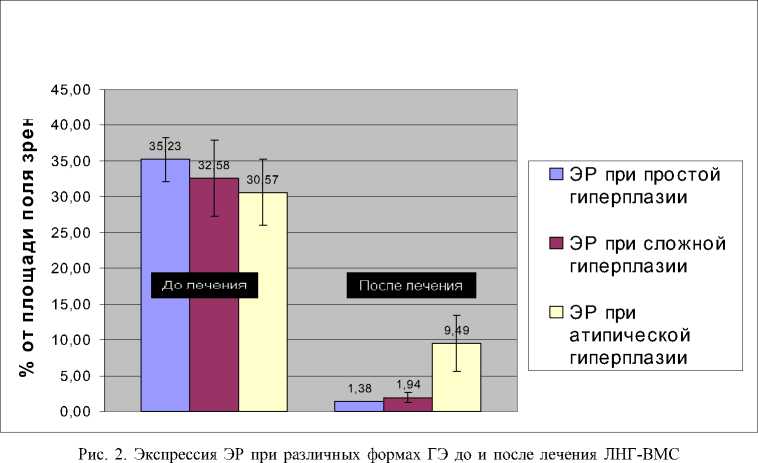

Как видно из данных, представленных на рис. 3, подобная закономерность наблюдалась и при исследовании экспрессии ПР в эндометрии. Установлено

значительное снижение ее после лечения ПГЭ (в 10,6 раза) и СГЭ (в 13,7 раза), тогда как менее выраженный результат (снижение в 2,5 раза) был получен при лечении АГЭ.

Последующая тактика ведения больных, пролеченных по поводу ГЭ, зависела от возраста и планируемой беременности. Учитывая высокую вероятность рецидивов ГЭ, 76 больным, не заинтересованным в беременности, с целью сохранения полученного эффекта в настоящее время проводится противорецидивное лечение путем повторного использования ЛНГ-ВМС. Эхографический мониторинг (1 раз в 6 мес) и ежегодная гистологическая оценка образцов ткани эндометрия, полученных при вакуум-аспирации, свидетельствуют об отсутствии патологических изменений и характерной для ЛГН-ВМС морфологической трансформации слизистой оболочки матки.

В настоящее время стандартом медикаментозной терапии ГЭ является применение различных режимов прогестагенов, назначаемых как перорально, так и в виде депо-инъекций [8, 9, 16, 19]. Внутрима-точное введение левоноргестрела имеет определенные преимущества по сравнению с системным назначением прогестагенов. Во-первых, левоноргестрел является более активным прогестагеном, чем нату- ральный прогестерон и его производные, во-вторых, его концентрация в эндометрии при использовании ЛНГ-ВМС почти в тысячу раз превышает таковую в сыворотке крови [6, 21], что имеет важное значение при лечении гормонозависимых заболеваний матки. ЛНГ-ВМС исключает необходимость ежедневного приема лекарственных средств, вместе с тем обеспечивает четкое соблюдение режима дозировки.

Накопленный опыт свидетельствует о высоком контрацептивном и лечебном эффекте ЛНГ-ВМС, хотя указывает на возможность возникновения нерегулярных кровянистых выделений из половых путей [5, 11, 17]. Согласно полученным данным, наибольшая частота ациклических кровянистых выделений (81,2 %) была зарегистрирована в 1-й мес после введения ЛНГ-ВМС, с последующим уменьшением их продолжительности и частоты, которая к концу 6-го мес составила 8,8 %. Механизмы возникновения так называемых кровотечений «прорыва», часто возникающих при непрерывном применении прогестагенов, до конца не ясны. Наиболее вероятной причиной их появления являются морфологические изменения сосудистого компонента эндометрия, характеризующиеся увеличением объема сосудов, их расширением в поверхностных слоях, с истончением стенок и, соответственно, увеличением хрупкости [13, 14]. Эти особенности могут быть обусловлены нарушениями ангиогенеза, о чем свидетельствует увеличение экспрессии в эндометрии адреномедуллина, сосудисто-эндотелиального и фибробластного факторов роста, возникающих под действием ЛНГ-ВМС [10, 15, 20].

Ультразвуковой мониторинг не позволил выявить уменьшения толщины эндометрия на фоне ЛНГ-ВМС по сравнению с его исходными значениями, что противоречит данным ряда других авторов [11, 18]. Однако проведенное исследование подтвердило ассоциацию ЛНГ-ВМС с появлением функциональных кист в яичниках, отмеченную примерно у каждой третьей-четвертой из пролеченных больных. Как уже указывалось, все кисты имели бессимптомное течение и самостоятельно исчезали в течение 1–3 мес без проведения какой-либо медикаментозной терапии. Среднее содержание Е2 в сыворотке крови больных с кистами превышало таковое у больных с их отсутствием на всех этапах лечения. Это указывает на то, что фолликулярные кисты в яичниках могут быть источником избыточной секреции Е2 эпителиальной выстилкой кисты. Однако высокое содержание левоноргестрела в эндометрии обеспечивает протектив-ный эффект от транзиторного воздействия повышенных концентраций Е2 на эндометрий, о чем свидетельствуют данные о высокой эффективности (96,3 %) проведенной терапии. Локальный эффект левоноргестрела приводит к атрофии железистого компонента и децидуоподобной реакции стромы эндометрия, в ряде случаев сопровождающейся лимфоидно-гис-тиоцитарной инфильтрацией, очагами обызвествления и гранулематозной реакцией.

Применение ЛНГ-ВМС оказалось эффективным методом лечения различных форм ГЭ. Хотя результаты морфологического исследования образцов эндометрия, полученных после 6-месячного воздействия ЛНГ-ВМС, указывают на более высокую эффективность ее использования при ПГЭ (98,5 %) и СГЭ (100%), чем при АГЭ (82,4 %). Собственные наблюдения, как и большинство приведенных в литературе данных [2, 3, 12, 21], указывают на изменение количества ЭР и ПР в сторону их уменьшения. Выраженное снижение экспрессии ЭР и ПР можно рассматривать в качестве одного из возможных механизмов реализации антипролиферативного влияния

ЛНГ-ВМС на эндометрий. Исходя из этих позиций логично предположить, что меньшая эффективность ЛНГ-ВМС при АГЭ может быть связана со значительно менее выраженным ингибирующим воздействием ее на экспрессию ЭР и ПР, по сравнению с тем, которое наблюдалось при ГЭ без признаков ати-пии. Возможно, это связано с нарушением механизмов регуляции ЭР и ПР в результате искажения эпителиально-стромальных взаимодействий при АГЭ. Эта позиция требует дальнейшего изучения в плане исследования регуляторных механизмов межклеточных взаимодействий и рецепторного фенотипа стромального и эпителиального компонентов эндометрия.

В целом, результаты проведенного исследования позволяют сделать заключение о том, что ЛНГ-ВМС можно рассматривать в качестве альтернативного метода терапии ГЭ, который оказывает эффективное лечебное и профилактическое воздействие на эндометрий. Эффект терапии не зависит от наличия кист в яичниках, ациклических кровянистых выделений и толщины эндометрия, однако определяется формой ГЭ. Использование ЛНГ-ВМС может быть рекомендовано при ПГЭ и СГЭ, тогда как при АГЭ, сопряженной с высоким риском раковой трансформации эндометрия, окончательное заключение можно сделать лишь после проведения исследований на большом клиническом материале.