Водяное перемирие

Автор: Алексашенко Сергей

Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii

Рубрика: Глобальный масштаб

Статья в выпуске: 5 (85), 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142169115

IDR: 142169115

Текст статьи Водяное перемирие

Водяное

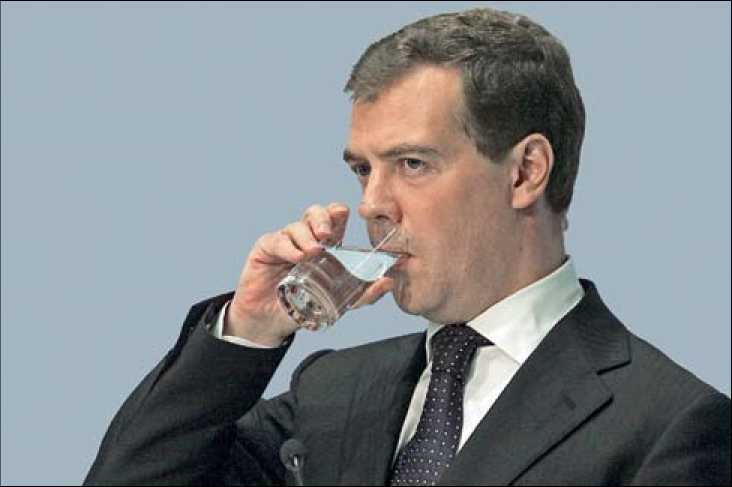

Итоги саммита «Группы 20» (G 20), собравшегося в апреле в Лондоне для определения антикризисных мер, проанализировал Сергей Алексашенко.

— Насколько важны итоги саммита «Группы 20» для борьбы с кризисом?

— Содержание итогового заявления саммита «Группы 20» было ожидаемым и прогнозируемым. В частности, было принято решение об увеличении ресурсов МВФ и Азиатского банка развития для оказания помощи развивающимся странам, наиболее сильно пострадавшим от кризиса. Кроме того, участники саммита согласились заняться укреплением системы глобального финансового надзора — вместо действующего Форума финансовой стабильности будет создан новый международный орган — Совет по финансовой стабильности (FSB), в функции которого войдут координация и методологическая часть надзора за финансовыми институтами и транснациональными финансовыми потоками и организациями, системными рисками.

Невозможно было ожидать от этого саммита чего-то большего — «каждая семья несчастлива по-своему», и каждая страна по-своему борется со свойственными ей проявлениями кризиса. При этом лидеры «двадцатки» осознают недопустимость публичных противоречий, демонстрации несогласия и отсутствия единства, которые могут дестабилизировать мировую экономику.

В этой связи меня несколько удивила позиция России, которая отказалась участвовать в наращивании ресурсов МВФ. Как известно, перед саммитом наша страна заявляла о необходимости реформирования международной финансовой архитектуры, а также о целесообразности повышения роли стран БРИК и других разви-

В G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также Евросоюз, представляемый страной-председателем.

вающихся рынков в управлении МВФ. Очевидно, что не бывает прав без обязанностей и ответственности. Но когда все страны (в их числе Китай, Канада, США, Япония, Саудовская Аравия и др.) высказались за увеличение ресурсов МВФ — Россия осталась в стороне. Такая позиция не очень понятна — членство в международной организации предполагает действия в ее рамках. Но каких-либо объяснений от российских представителей на эту тему не было. По неофициальным данным, Россия не считает правильным выделять средства для финансирования таких стран, как Латвия и Украина.

— Обсуждалась ли на встрече тема смены руководства Международного валютного фонда и его реформирования?

— Эта тема не обсуждалась. Правда, итоговое заявление «двадцатки» содержит фразу о том, что руководители международных финансовых организаций в дальнейшем будут назначаться с учетом их профессиональных качеств. Таким образом, участники встречи признали, что назначение на должность директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана, профессионального французского политика без опыта работы в финансовой сфере, похоже, было ошибкой.

— Ангела Меркель называет коммюнике саммита документом действий.

— Ни один лидер из стран «двадцатки» не может назвать решения провальными. Но можно ли их квалифицировать как исторические? Увеличение ресурсов МВФ — решение глобальное, но нельзя его назвать

Венера

КАРПИНСКАЯ

перемирие

историческим. Как известно, МВФ — достаточно специфическая организация, созданная для поддержки стран, теряющих стабильность в результате внешних шоков. Организация в течение двух — трех лет предоставит 20–50 странам $500–600 млрд. в виде кредитов для поддержки экономических программ. Основная масса этих средств пойдет на выплату внешнего долга, то есть на стабилизацию платежного баланса, на расчеты с кредиторами.

Других решений, определяющих конкретные действия, в итоговом документе не содержится.

— Какие изменения в соотношении сил участников продемонстрировал саммит?

— Он показал, что в дальнейшем мир в существенной мере будет зависеть от взаимоотношений между США и Китаем. Симбиоз этих стран напоминает сегодня сиамских близнецов: вместе — неудобно, порознь — плохо.

Как известно, США — страна, которая долгие годы жила без сбережений, импортируя капитал из-за границы. Одним из основных его поставщиков выступал Китай. Вкладывая свои ЗВР в американские бумаги, он становился заложником поведения американского финансового рынка. США в условиях низкой нормы сбережений не могут отказаться от китайских инвестиций. Перекос в последние годы достиг огромных размеров, очевидно, что такая ситуация не носит устойчивого характера, но выхода из нее пока не видит никто.

Ясно одно, мир ожидают серьезные макроэкономические сдвиги и в Китае, и в Америке. Хорошо, если они будут согласованы. Тогда масштаб потрясений для всего мира будет не столь значительным. Но ясно, что экономическая карта мира будет перестраиваться.

— Что означает для развития этих взаимоотношений заявление Китая о необходимости создать новую мировую резервную валюту?

— По моему мнению, это заявление сделано в рамках «артиллерийской подготовки» Китая к переговорам с Америкой. Не более. Этим Китай дал понять, что не желает вкладывать большую часть своих резервов только в доллар, не имея какого-то рода гарантий со стороны США. Китай предложил создать новую резервную валюту на основе SDR (Special Drawing Rights — специальные права заимствования, выпускаемые МВФ в качестве его расчетных единиц). Но резервная валюта — это не только денежная расчетная единица. Сегодня SDR рассчитываются на основании курсов четырех валют: доллара (вес в корзине составляет 44%), евро (34%), иены (11%) и фунта стерлингов (11%). И, в принципе, ничто не мешает Китаю разместить свои резервы в названных четырех валютах в тех же пропорциях — получится СДР. Обретение той или иной валютой статуса резервной возможно только в том случае, если за ней стоит развитый и глубокий рынок финансовых инструментов, в которые можно инвестировать резервы. А таких рынков (не считая американского) в мире, практически, нет — даже в евро емкость рынка несопоставимо мала по сравнению с долларовым.

Я бы пока серьезно не воспринимал это заявление, поскольку «двадцатка» не обсуждала тему наднациональной резервной валюты. По общему мнению, этот вопрос теоретически может быть интересным, но сегодня он преждевременный.

— Насколько преждевременный?

— В качестве аналога можно проанализировать процесс создания европейской валюты. Как известно, в 1951 году было сформировано Европейское сообщество угля и стали (ЕОУС) — первое из европейских сообществ — предшественников ЕС. Но только в конце 1980-х Европейский союз начал использовать европейскую валюту (экю) в качестве расчетной единицы. Таким образом, на переход к экю потребовалось более 30 лет и еще 10 лет понадобилось для перехода к евро — полноценной валютной единице, используемой на первом этапе при безналичных расчетах, впоследствии — при наличных. Таким образом, если Европе на создание своей валюты понадобилось 40 лет, то всем странам на формирование новой валюты потребуется не менее 100 лет (но я не говорю о необходимости движения в эту сторону). Кроме того, единая валюта в Европе стала результатом экономической и политической интеграции.

Однако, как мне кажется, без учета позиции США невозможно обсуждать тему наднациональной валюты, какой-либо валюты, которая будет использоваться в международных расчетах. Америка — страна, лидирующая по объему ВВП, один из крупнейших торговых партнеров в мире, ее доля в производстве мировой технологической продукции составляет 40%. И сегодня США устраивает доллар в качестве мировой валюты, хотя, и это следует подчеркнуть, никакого специального решения на этот счет не принималось и американцы никого силой в долларовые активы не загоняют.

— Как вы думаете, с какой целью Россия выступила с аналогичным предложением?

— Не знаю. Я расцениваю такие заявления как симптом детской болезни. За месяц до саммита я участвовал в обсуждении возможных тем, которые российская сторона могла бы инициировать на саммите. Все участники, не представлявшие администрацию и правительство, сделали заключение о том, что данная тема не актуальна, ее не стоит поднимать. Тем не менее российская команда решила эту тему затронуть. Но любые действия на встречах на уровне глав государств должны быть подготовлены и предварительно обсуждены с партнерами. В многосторонних переговорах с участием 20 стран с разным экономическим весом важное условие обсуждения предложения — наличие его сторонников.

Кстати, даже Америка на встрече «двадцатки» не стремилась во что бы то ни стало «продавить» свои позиции. На предварительном этапе США пытались настоять на необходимости использования всеми странами пакетов мер, стимулирующих экономики, но отказались от включения специального пункта в итоговое заявление, встретив сопротивление других участников переговоров.

Таким образом, даже Америка понимает, что нужно договариваться, необходим компромисс. А Россия решила выйти с экспромтом, не обсудив его и не получив предварительно поддержки других участников, даже Китая, который вроде бы сделал похожее заявление.

— Но министры финансов и главы Центробанков стран СНГ одобрили предложения, кото-

Предложения Общественной антикризисной инициативы по выходу России из кризиса

Мы считаем, что в нынешней ситуации власти должны предпринять следующие шаги.

-

• Направить самые решительные усилия на формирование новой конкурентоспособной экономики, не пытаясь сохранить и законсервировать старую структуру методами «ручного управления». Скорость и качество выхода из кризиса прямо зависят от качества работы основных институтов, прежде всего судов, процедур банкротства и гражданского контроля.

-

• Перенести акцент в антикризисной политике с поддержки предприятий и их собственников на поддержку спроса, на создание стимулов для развития бизнеса и поддержку социально незащищенных слоев граждан. В нынешней ситуации государство должно показательно снизить основные виды формальной и неформальной государственной нагрузки на бизнес, объявить «водяное перемирие», направленное на снижение административной, налоговой и коррупционной нагрузки на бизнес.

-

• Определить и объявить приоритеты технологического перевооружения российской экономики с предоставлением налоговых преференций инвесторам. Следует отменить импортные пошлины на ввоз технологического оборудования и предоставлять налоговые каникулы по уплате НДС на ввозимое оборудование, отложив уплату налога до начала производственной деятельности.

-

• Нельзя сводить реформу к простому повышению налоговой нагрузки. Нужно реформировать всю систему социальных гарантий и выплат без повышения налогового давления на экономику.

-

• Разработать и реализовать новую программу дебюрократизации отношений между бизнесом и властью, ориентированную на облегчение процедур создания и регистрации бизнеса. В частности, следует пойти на замену для бизнеса большинства видов госли-цензирования страховыми платежами или регистрацией в саморегулируемых организациях бизнеса; перейти к принципу «единого окна» при сдаче отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды и к предоставлению всей налоговой (и аналогичной) отчетности по электронной почте; объявить налоговые каникулы для предприятий среднего бизнеса и полностью освободить от налогов и проверок предприятия с числом занятых до 10 человек сроком не менее чем на два года; повысить до 100 млн. руб. уровень оборота компаний, относимых к юридическим лицам, имеющим право на льготный режим налогообложения.

-

• Сформулировать реально действующий нацпроект по строительству доступного жилья. При этом упор должен делаться на комплексное освоение территорий и малоэтажное строительство с применением современных энергосберегающих решений с бесплатным предоставлением в собственность жителям новых поселений земельных участков. Государство должно активно использовать такие инструменты, как субсидирование ставок по ипотечным кредитам, госзаказ на жилье для бюджетников,

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

увольняемых в запас военнослужащих, отселяемых жителей моногородов, бесплатное предоставление обустроенных земельных участков под застройку компаниям, государственные гарантии застройщикам, субсидирование ставок по кредитам застройщикам.

-

• Укреплять финансовую и банковскую системы, стимулируя консолидацию банков, развивая систему гарантирования межбанковских кредитов для оживления рынка межбанковского кредитования и отменив практику необоснованных преференций для госбанков.

-

• Дать реализоваться позитивной роли кризиса, который должен произвести санацию неэффективной части экономики. В этой связи следует прекратить спасение олигархов за счет налогоплательщиков и отказаться от предоставления любых форм господдержки (бюджетные средства или гарантии, средства госкорпораций, кредиты госбанков) собственникам российских компаний; опубликовать полные тексты кредитных договоров, на основании которых «Банк развития» (ВЭБ) выдавал кредиты заемщикам на погашение внешнего долга, и отказаться от пролонгации или реструктуризации данных кредитов, добившись возврата предоставленных средств в установленные сроки; опубликовать весь перечень кредитов, превышающих $100 млн., и условия, на которых госбанки выдавали (реструктурировали, пролонгировали) их российским и иностранным лицам под залог ценных бумаг в период с 1 сентября 2008 года.

-

• Прекратить расходование средств Фонда национального благосостояния, передать все средства этого фонда Пенсионному фонду РФ.

-

• Заморозить тарифы естественных монополий, как минимум до середины 2010 года. Недопустимо улучшать финансовое положение монополистов за счет перераспределения средств населения и бизнеса в их пользу.

-

• Отказаться от предоставления господдержки строительным и девелоперским компаниям. Им не следует предоставлять деньги и гарантии или прощать долги, а следует оказать на них такое давление, чтобы они выставляли на продажу объекты незавершенного строительства, что приведет к падению цен на недвижимость и сделает жилье более доступным.

-

• Последовательно реализовать активную антимонопольную политику, признав, что развитие российской экономики невозможно при той степени ее монополизации, которая навязана действиями государства (в том числе и в ходе создания госкорпораций).

-

• Разработать и ввести до 1 июля 2009 года прозрачную систему торгов по определению подрядчиков и поставщиков товаров и услуг для нужд государства и компаний, в капитале которых РФ и госкомпании участвуют не менее чем на 30%. Свободно допускать к этим торгам все заинтересованные российские и зарубежные компании.

-

• Проводить эффективную антикоррупционную политику, опирающуюся на свободное распространение информации в обществе, включая отказ от госконтроля над электронными СМИ.

рые Россия собиралась представить на саммите «двадцатки».

— Страны СНГ не входят в «двадцатку». На мировом экономическом пространстве страны СНГ (за исключением Казахстана и Украины) мало заметны.

— Чем были обусловлены позиции Европы на саммите?

— Европа представляет собой три части. С одной стороны, это европейская комиссия, занимающая нейтральную позицию, с другой — Англия, сильно пострадавшая от кризиса, традиционно выступающая в блоке с США. Третья сторона — Франция и Германия — страны, пока не ощутившие на себе сильных ударов кризиса (по крайней мере, рост безработицы здесь в отличие от США, не очень значительный). Кроме того, в Германии через полгода пройдут выборы в парламент, значимые для действующего немецкого правительства. Это правительство опасается брать на себя какие-либо обязательства, которые могут попасть под удар критики населения и политических оппонентов. Поэтому Франция и Германия очень жестко выступили против каких-либо дополнительных расходных обязательств.

Другая тема, выдвинутая двумя этими странами (по ней не было споров), — необходимость изменить принципы надзора за финансовым сектором. Франция требовала немедленного решения. Но мало заявить: «Мы будем надзирать за всем финансовым сектором», нужно объяснить, в чем суть этого надзора. Есть актуальные задачи на национальных уровнях, например, как включить в орбиту надзора таких участников рынка, как хедж-фонды, инвестиционные фонды, страховые организации, а также производные финансовые инструменты (деривативы) и т.д. Но вот что следует предпринять на глобальном уровне, пока не очень ясно. Эта тема так и осталась нераскрытой, поскольку она очень сложна, к ней надо готовиться. Существующий сегодня интеллектуальный набор идей недостаточен для принятия

REUTERS

каких-либо решений. Тем не менее Франция считала необходимым возглавить этот процесс, хотя бы объявить о договоренностях в этом направлении.

Появилось заявление о создании Совета по финансовой стабильности. Я расцениваю этот документ как декларативный. Предстоит большая работа над его содержанием. Пройдет не один саммит, прежде чем выяснится, в чем смысл этого органа.

— На саммите было решено бороться с офшорами. Насколько такие меры могут быть эффективными во время кризиса?

— Вопрос о налоговых убежищах к кризису не имеет никакого отношения. В течение многих лет правительства крупных стран, в первую очередь Германии, пытались бороться с таким явлением, как налоговые гавани. Россия с такой проблемой столкнулась в 90-е годы, тогда граждане, получавшие высокие доходы, считали, что существовавший в стране уровень налогообложения (ставка подоходного налога 30–35%) неоправданно высок. Только после снижения ее до 13% люди стали платить налоги. И сегодня подоходный налог — второй источник доходной части консолидированного бюджета.

Германия не идет на столь радикальное изменение налоговой шкалы, поэтому там все чаще выходят сообщения об оттоке частного капитала в такие государства, как Австрия, Лихтенштейн, Люксембург, Швейцария. Немцы рассчитывают, что отмена банковской тайны позволит им увеличить доходы бюджета. Эта тема популярна и в России, и в Германии: «Заставим богатых платить больше!».

Не думаю, что такие предложения позволят какой-либо стране решить задачу увеличения доходной части бюджета. Решение о налоговых убежищах лишь спровоцирует отток капитала в страны, не вошедшие в черный список ОЭСР. Налоговые убежища остались. Так, например, офшорные зоны действуют на острове Джерси (Великобритания).

Это тема, которую немецкое правительство хочет разыграть на внутриполитических выборах, и к борьбе с кризисом она не имеет какого-либо отношения.

Американцы давно решили эту проблему. Граждане США обязаны уплачивать подоходный налог с любых доходов, независимо от того, где они получены (в офшорных или не в офшорных зонах, на родине или за границей).

Видеть причины наших проблем лишь в низких нефтяных ценах ошибочно.

Американцы жестко борются с уклонением от уплаты налогов. Суровое наказание неплательщиков дает свои результаты. Страна добивается уплаты налогов без ликвидации налоговых гаваней. По этой причине я не отношу эту проблематику к теме борьбы с кризисом.

— Россия входит в число участников G-20, пострадавших от кризиса в наибольшей степени. В чем, по вашему мнению, должна состоять особенность российских антикризисных мер?

— По такому показателю, как экономический рост, среди стран «Группы 20» Россия упала сильнее всех (во всем мире падение только двух стран — Украины и Латвии — оказалось глубже российского). И видеть причины наших проблем лишь в низких нефтяных ценах ошибочно. В «Группу 20» входит Саудовская Аравия, темпы роста экономики которой также снизились, но они положительные (в этом году ожидается около 0,5%). Таким образом, дело не только в нефти.

Кризис продемонстрировал, что созданная в нашей стране экономическая система наименее эффективна, в ней не работают базовые институты, доминируют монополии и властвует коррупция. Российская экономическая и политическая элита должна хорошо задуматься на этот счет. Кризис — это время расплачиваться за ошибки, время, когда политикам легче проводить реформы. В такой период ставится диагноз: в чем проблема страны.

Знаете, что такое тришкин кафтан? Когда вы латаете-латаете, кафтана уже не осталось, есть одни только заплатки. Дискуссия по поводу антикризисных мер напоминает мне этот кафтан: правительство всерьез обсуждает, какую заплатку лучше поставить — круглую или квадратную, желтую или зеленую. А кризис показал, что нужно шить новый кафтан, потому что старый уже износился.

— Вы считаете, что в обществе есть запрос на реформы?

— Пока я такого запроса не вижу. Общество пока готово поддерживать правительство, которое говорит: «Давайте вдохнем, глубже нырнем, а скоро и отлив начнется». Возможно, это связано с политической апатией — общество устало от 20 лет реформ. А возможно, накопленные в «тучные годы» запасы пока смягчают для многих негативные воздействия кризиса. е

РИА-НОВОСТИ