Водные ресурсы Республики Коми: их использование в прошлом, настоящем и будущем

Автор: Коковкин А.В., Братцев А.А.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 (27), 2016 года.

Бесплатный доступ

Дана оценка водных ресурсов на территории Республики Коми, их место и значимость в социально-экономическом развитии региона, её экологической инфраструктуре. Раскрыты некоторые исторические и современные проблемы водопользования.

Водные ресурсы, речной сток, подземные воды, водопользование, водные проблемы

Короткий адрес: https://sciup.org/14992844

IDR: 14992844 | УДК: 556.

Текст научной статьи Водные ресурсы Республики Коми: их использование в прошлом, настоящем и будущем

Республика Коми (РК) располагает развитой гидрографической сетью и значительными ресурсами природных вод, основу которых составляет речной сток. Это является следствием избыточного увлажнения территории, отражённом в существенном преобладании количества выпадающих на её поверхность атмосферных осадков над испарением, а также влиянием особенностей геологического строения и рельефа – в чередовании горных и возвышенных областей с обширными низменными участками. Речная сеть на её территории относится к бассейнам Баренцева (р. Печора), Белого (Вычегда, Луза, Мезень), Каспийского (Летка, Кобра, Берёзовка) и Карского (левые притоки р. Кара) морей.

Плотность (густота) гидрографической сети здесь варьирует в значительных пределах. Наибольшие её значения (0,9 – 1,1 км на 1 км2 территории) отмечаются в верховьях рек Вычегды и Вашки, а наименьшие (до 0,3 – 0,5 км/км2) – в районах распространения карстовых пород (Тиманский кряж, Урал) и в бассейнах рек Большеземельской тундры. В пределах территории РК находится исток и 92% площади водосбора р. Печоры – самой крупной по водности среди рек Европы, относящихся к бассейну Северного Ледовитого океана.

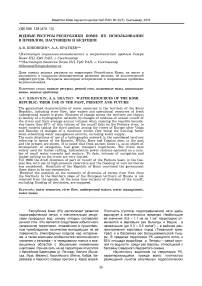

Изученность водотоков на территории РК, характеризующаяся, прежде всего, плотностью размещения пунктов регулярных гидрологических наблюдений, которые в основном расположены в обжитых районах, довольно неравномерна. В последние годы число таких пунктов несколько сократилось. В настоящее время один пункт наблюдений за речным стоком приходится в среднем на 4600 км2 рассматриваемой территории. При этом свыше трети стоковых постов имеют продолжительность наблюдений более 30 лет, а на гидрологическом посту, расположенном в верховьях р. Печоры вблизи д. Якша, наблюдения ведутся 103 года. О плотности гидрографической сети на территории РК и гидрологической изученности региона можно судить по карте (рис. 1) [1].

мируется в пределах республики, а остальные 7% поступают с сопредельных территорий, в основном из Ненецкого АО Архангельской обл. по рекам Большеземельской тундры – Колве, Шапкиной, Адзьве и др. Более 67% годового объёма стока рек РК приходится на р. Печору. Средний за многолетний период объём стока в её устье оценивается в 130 км3. По этому показателю р.Печора занимает третью позицию среди рек Европы после Волги и Дуная, средние объёмы годового стока которых равны, соответственно, 254 и 211 км3 [4]. Северная Двина, среднегодовой сток которой оценивается в 103 км3/год, является четвёртой по водности рекой

Рис. 1. Плотность гидрографической сети и гидрологическая изученность территории Республики Коми.

В средний по водности год через границы РК по водотокам проходит 180 км3 воды; это 4% среднегодового объёма поверхностного стока РФ, величина которого оценивается в 4324 км3 [3] и 30% общего объёма водных ресурсов рек СевероЗападного Федерального округа (607,4 км3) [4]. Из общего объёма речного стока, проходящего через административные границы РК, 165 км3 за год фор-

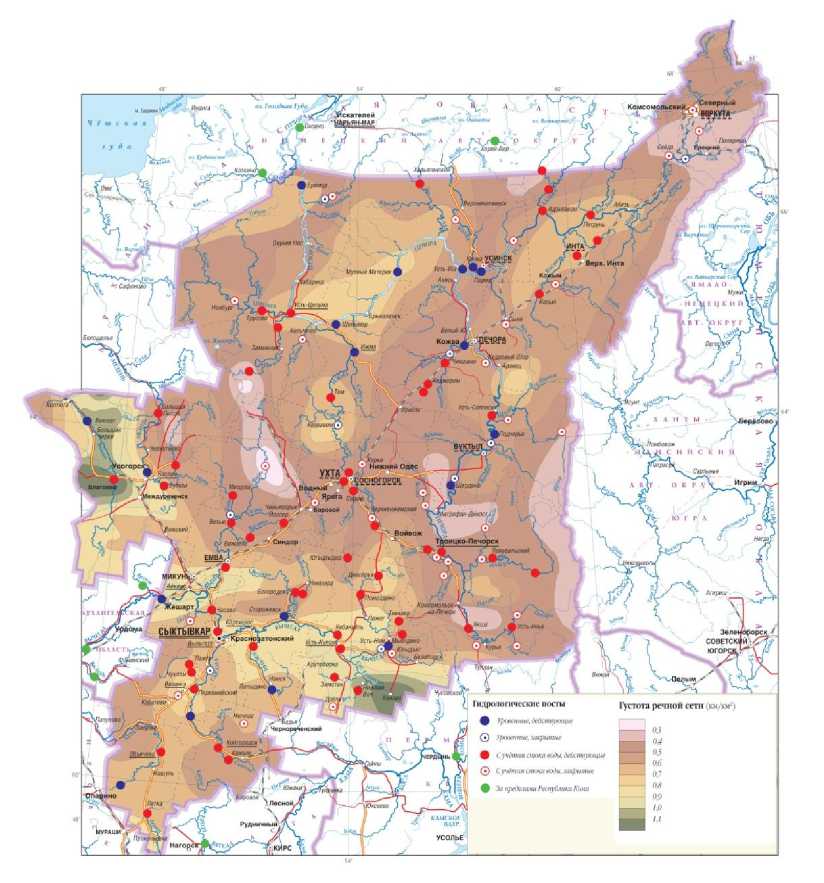

Европы. Характер распределения средних за многолетний период годовых объёмов речного стока, формирующегося на территории РК и проходящих через её границы, а также особенности изменения по территории РК [2] модулей среднегодового стока рек представлены на карте (рис. 2).

На территории РК насчитывается более 78 тыс. озёр. По ландшафтным особенностям это та-

подземных вод

Рис. 2. Распределение годового стока по бассейнам морей и территории Республики Коми.

ёжные, тундровые, пойменные и горные (каровые) озёра; по генезису – реликтовые, карстовые, термокарстовые, торфяные и ледниковые. Общая площадь их водной поверхности – около 4,5 тыс. км2, а объём воды в них оценивается в 6,91 км3, в т. ч. в бассейне р. Печоры – до 5,8 км3 (83,9%), Вычегды – до 0,29 км3 (4,2%), Лузы – менее 0,02 км3 (0,3%) и Мезени – 0,80 км3 (11,6%). Подавляющее большинство озёр (98%) имеют площадь водного зеркала до 0,5 км2. Наиболее крупными по площади водного зеркала являются реликтовые озёра, образовавшиеся после схода древних ледников: Ямозеро (истоки р. Печорская Пижма, площадь водного зеркала – 31,1 км2), Синдорское (бассейн р.Вымь, 28,5 км2), Большое Харбейты (бассейн р. Усы, 21,0 км2), Донты (бассейн р. Вычегды, 4,6 км2).

Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод, расположенных в зоне активного водообмена, оцениваются в 22,65 км3/ год (62,1 млн. м3/сут.) [5]. Распределение этих вод по административным районам РК неравномерное. Наиболее обеспеченным этой категорией природных вод является МО МР «Усть-Цилемский» (9,3 млн. м3/сут.), наименьшими ресурсами этих вод располагает МО ГО «Сыктывкар» (0,2 млн. м3/сут.). Около 1/3 их объёма сосредоточено в пределах Усть-Цилемского, Троицко-Печорского и Печорского районов.

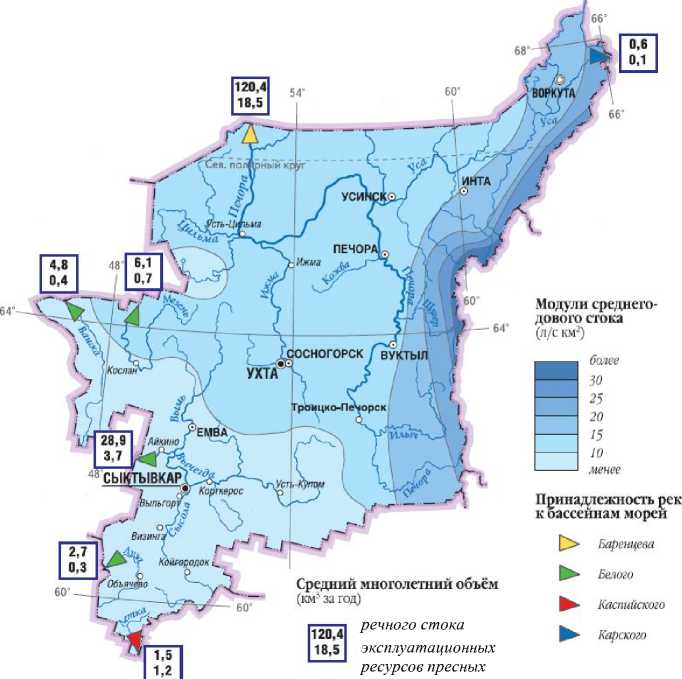

Как видно из вышеизложенного, РК располагает значительными ресурсами поверхностных и подземных вод и развитой гидрографической сетью. В 2014 г. использовано на хозяйственно-питьевые и производственные нужды лишь 0,24% от общего среднегодового объёма этих ресурсов [5]. Однако в зимний период, длящийся пять–шесть месяцев, когда реки полностью переходят на подземное питание, а на севере республики небольшие водотоки и озёра перемерзают, проблема с водообеспечением может стоять достаточно остро. По рис. 3 можно судить о характере распределения по территории республики средних многолетних модулей минимального 30-ти суточного зимнего стока (в л/с. км2). Экстремально их низкие значения типичны для рек, протекающих в области распространения многолетнемёрзлых пород (Большезе-мельская тундра), а наиболее высокие – для некоторых рек Тимана и Урала, в бассейнах которых распространены карстующиеся породы. При этом надо учитывать, что в маловодные годы значения минимального зимнего стока 75-и 95%-ной обеспеченности ниже его средних величин соответственно на 16 и 44%. Поэтому согласно нормативам [6] при планировании водохозяйственной деятельности, в т. ч. речных водозаборов, необходимо определять значения минимально допустимых расходов воды в реках, которые должны в них оставаться, соответ-

Рис. 3. Карта средних многолетних модулей минимального 30-ти суточного зимнего стока, л/с. км2.

ствуя экологическим и санитарным требованиям, а также потребностям в воде других водопользователей, расположенных ниже по течению. При оценке потенциально возможного к использованию речного стока следует ориентироваться на минимальный средний за 30 суток зимней межени расход воды 95% -ной обеспеченности. При этом его величина принимается в качестве исходного показателя для дальнейших расчётов и ограничений при использовании стока данного водного объекта.

В прошлом и в настоящее время проблемы водоснабжения хозяйственных объектов и населения на рассматриваемой территории там, где это было необходимо, решались путём создания прудов и водохранилищ, сезонного и многолетнего регулирования речного стока. В последние годы общий объём воды, содержащийся в водохранилищах республики, оценивается не многим более 80 млн. м3. Наиболее крупные из них: водохранилище при Печорской ГРЭС, расположенное в долине р. Печоры в 872 км выше её устья (полезный объём 27,5 млн. м3); Кажимское и Нювчимское водохранилища, созданные в середине XVIII в. при металлургических заводах и в настоящее время реконструированные (их полезные объёмы соответственно 20,7 и 6,0 млн. м3); гидроузел на р. Усе в 43 км от её устья, предназначенный для водоснабжения г. Воркуты (полезный объём 16,0 млн. м3); водохранилища на р. Воркуте при ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 объёмом 1,5 и 6,2 млн. м3, соответственно.

В прошлые века многие малые реки на рассматриваемой территории использовались в энергетических целях. На них местное население строило водяные мельницы; в разное время их было построено более 130 [7]. На металлургических заводах Кажима, Нючпаса и Нювчима, располагавшихся в бассейнах правых притоков р. Сысолы, со времён их основания и до 30-х гг. XX в. гидроэнергия водотоков использовалась для приведения в действие водно-силовых установок. Согласно плану ГОЭРЛО, утверждённому в 1921 г. на Всероссийском съезде советов, уже в конце 20-х гг. на базе существовавших плотин на притоках рек Сысолы и Вычегды началось строительство ГЭС. В довоенный период на территории республики было построено три небольших ГЭС (на реках Нювчим, Чов-Ю и Соп-Ю). После завершения Великой Отечественной войны работы по развитию гидроэнергетики в регионе были продолжены. В период с 1946 по 1970 гг. в республике действовало от 15 до 20 малых ГЭС [7, 8]. В процессе развития региональной энергосистемы и централизации энергоснабжения малые ГЭС оказались нерентабельными и были закрыты. В обозримой перспективе использование гидроэнергетического потенциала рек на территории республики маловероятно.

Ещё в недалёком прошлом многие реки республики (в основном р. Вычегда и её притоки, а также средний участок р. Печоры с её левыми притоками) интенсивно использовались в качестве объектов лесосплава. На значительных участках рек Печоры и Вычегды и их основных притоках осуществлялось регулярное судоходство; согласно «Перечню внутренних водных путей РФ», утверждённому 27.02.2010 г. [9], их границы и протяжённость в основном остались прежними. Следует отметить, что эти два направления водопользования (судоходство и лесосплав) в прежние времена развивались в условиях взаимодействия соответствующих органов власти в решении вопросов управления русловыми процессами (дноуглубления, укрепления речных русел, их расчистки и т. д.) в целях обеспечения благоприятных условий судоходства и лесосплава. В последние десятилетия в связи с разобщённостью институциональных структур управления природопользованием, а также конфликта интересов между отдельными территориями и водопользователями практическая деятельность в этих направлениях ведётся в весьма ограниченных объёмах. В результате этого сплав заготовленного леса по воде на перерабатывающие предприятия стал производится только в период половодья, в ограниченных объёмах и сроках, а судоходство, как и проведение дноуглубительных работ, в основном ограничиваются участками речных переправ. В значительной мере это связано с развитием дорожной сети в регионе, в т.ч. в районах проведения лесозаготовительных работ и доставки сырья на лесоперерабатывающие предприятия. Однако при этом всё острее становятся проблемы, связанные с сохранностью и ремонтом дорог, так как с целью экономии средств автотранспорт, перевозящий заготовленный лес, как показывает весовой контроль на дорогах, как правило, сильно перегружен, что приводит к разрушению дорожного покрытия и дополнительным затратам на его ремонт. В последнее время наметилась тенденция полного прекращения лесосплава по р. Вычегде, что следует из логистики Монди СЛПК [10]. Под вопросом находятся также перспективы развития судоходства на реках РК. Положительный с экологических позиций эффект от снижения техногенной нагрузки на водные объекты очевиден. Однако социально-экономические последствия вы-шеотмеченных преобразований до сих пор не получили должной оценки. В настоящее время в Правительстве РК и руководством Монди СЛПК рассматриваются вопросы возможности возобновления лесосплава и развития судоходства с учётом привлечения средств для развития водной транспортной инфраструктуры со стороны федерального центра [11].

Как отмечалось в начале статьи, гидрографическая сеть на рассматриваемой территории относится к бассейнам четырёх морей – Баренцева, Белого, Карского и Каспийского. Поэтому с древних времён реки и озёра данного региона служили в качестве основных транспортных магистралей, соединяющих западные и южные районы Рос- сии с её северными и восточными окраинами. По мере развития альтернативных форм и направлений коммуникаций межрегиональная транспортная значимость гидрографической сети утрачивалась. В связи с разработкой и реализацией планов ГОЭРЛО и необходимостью решения проблем, связанных с повышением гидроэнергетического потенциала Волжско-Камского каскада, дефицитом воды в южных областях, а также со снижением уровня воды в Каспийском море, уже в 20-х гг. прошлого века в правительстве, проектных учреждениях и научных кругах СССР начал рассматриваться вопрос о необходимости переброски части стока рек Печоры и Вычегды в бассейн р. Волги (Каспия). С середины 50-х гг. до 1986 г., когда правительством страны было принято решение о прекращении проектных и подготовительных работ по переброске стока северных рек, учёными Коми филиала АН СССР под руководством Л.А. Братцева, В.А. Витя-зевой, В.П. Подоплелова, А.П. Братцева проводились всесторонние углублённые исследования по оценке возможного воздействия намечаемых мероприятий на природную среду и социально-экономические условия развития региона. Уже на первом этапе исследований по данной проблеме учёными были обозначены негативные с эколого-экономических позиций аспекты влияния гидротехнических сооружений (гидроузлов, водохранилищ и соединительных каналов) на хозяйственные объекты и природные комплексы [12]. К ним отнесены: а) изменение климатических условий; б) затопление ряда перспективных нефтегазоносных структур; в) значительные потери в лесозаготовительной отрасли; г) заболачивание больших участков территории и нанесения тем самым ущерба сельскому и лесному хозяйству и ряд других. Дальнейшие исследования позволили предоставить правительственным органам дополнительные аргументы по нецелесообразности реализации существовавших в то время проектов переброски части стока рек Печоры и Вычегды в бассейн Каспия.

Следует отметить, что проблемы, связанные как с дефицитом водных ресурсов на Южных склонах Европейской территории России (ЕТР), так и ухудшением условий водопользования (в т. ч. судоходства, снижения качественных характеристик природных вод, неблагоприятными тенденциями развития русловых деформаций и т. д.) не сокращаются; в перспективе следует ожидать их обострения. Поэтому вопрос о необходимости искусственного частичного перераспределения избыточного стока рек Северного склона с переброской его на Южный склон ЕТР не снимается с повестки дня [13], хотя и не афишируется, как это было в доперестроечные времена. Разумеется, реализация та-кого перераспределения речного стока допустима лишь при условии неухудшения (а возможно и улучшения) экологических и социально-экономических показателей в бассейнах рек-доноров. Такой вариант переброски стока возможен: а) при исключении из её инфраструктуры сооружений, приводящих к затоплению равнинных территорий; б) при учёте водохозяйственных и экологических требований, регла- ментирующих объём забора воды в периоды зимней межени [6]. Реализация этих требований возможна, как показано в работе С.Л. Вендрова [14], по каналам и трубопроводам из низовьев северных рек; при этом они должны проектироваться и рассматриваться как элементы единой водопроводной системы страны.

Список литературы Водные ресурсы Республики Коми: их использование в прошлом, настоящем и будущем

- Плотность гидрографической сети//Атлас Республики Коми. М.: Феория, 2011. С. 119.

- Коковкин А.В., Обедкова Н.П. Водные ресурсы (карта)//Атлас Республики Коми. М.: Феория, 2011. С. 118.

- Водные ресурсы России и их использование/Под ред. проф. И.А. Шикломанова. СПб.: Государственный гидрологический институт, 2008. 600 с.

- Ресурсы поверхностных и подземных вод//Водный кадастр Российской Федерации. СПб.: ART-Xpress, 2010. 152 с.

- Ануфриев А.Ф., Супряга Я.А. Энергетические ресурсы Коми АССР. М.: Изд. АН СССР, 1963. 67 с.

- Колобов Ю.А., Чайка Л.В. Малая гидроэнергетика в системе энергоснабжения Республики Коми. Сыктывкар, 2001. 140 с.

- О влиянии переброски стока северных рек в бассейн Каспия на народное хозяйство Коми АССР/Редакция Л.А. Братцева, В.А. Витязевой, В.П. Подоплелова. Л.: Изд. «Наука», 1967. 208 с.

- Ладыгин В.Ф., Богомолов Ю.Г., Голубев С.М. Проблемы эффективности водохозяйственного использования водных объектов на территории европейской части России//Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России». 2015. № 6. С. 17 -23.

- Вендров С.Л. Проблемы преобразования речных систем. Л.: Гидрометиздат, 1970. 236 с.