Водоэкстрагируемое органическое вещество и микробиологическая активность агродерново-подзолистых почв под основными сельскохозяйственными культурами Нечерноземья с разным фоном минерального питания

Автор: Холодов В.А., Зиганшина А.Р., Данченко Н.Н., Никитин Д.А., Данилова-Данильян Е.А., Семенов М.В., Кутовая О.В., Крысанов С.А., Григорьева И.И., Данилин И.В., Иванова Е.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 124, 2025 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время актуальна проблема восстановления потенциала обрабатываемых земель Нечерноземья России. В связи с этим важно изучение основных факторов, влияющих на плодородие и устойчивость почв этой зоны. Одним из ведущих факторов, оказывающих влияние на плодородие, равновесие и устойчивость почв, является органическое вещество (ОВ). Его наиболее активная и лабильная во времени и пространстве составляющая – растворенное органическое вещество (РОВ). РОВ активно взаимодействует с живым веществом почв и взаимосвязано с проявлениями биологической активности (БА). Целью работы было оценить оптические свойства водоэкстрагируемого органического вещества (ВЭОВ) и выявить связь с БА агродерново-подзолистых почв под основными сельскохозяйственными культурами с разным фоном элементов минерального питания. Для характеристики оптических свойств использовали спектры поглощения и флуоресценции. БА оценивали по базальному и субстрат-индуцированному дыханию. В результате показано, что оптические свойства ВЭОВ во многом зависят от структуры микробного сообщества. При этом содержание углерода в ВЭОВ зависело от уровня БА, которая, в свою очередь, во многом определялась присутствием минеральных элементов питания. Внесение удобрений стимулировало микроорганизмы к переработке ОВ. При этом ВЭОВ становилось более разнообразно и более гумусированно.

Органическое вещество почв, водоэкстрагируемое органическое вещество почв, растворённое органическое вещество, базальное дыхание, субстрат-индуцированное дыхание, флуориметрия, спектрофотометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/143184851

IDR: 143184851 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-124-224-253

Текст научной статьи Водоэкстрагируемое органическое вещество и микробиологическая активность агродерново-подзолистых почв под основными сельскохозяйственными культурами Нечерноземья с разным фоном минерального питания

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда No 23-26-00107,

The studies were carried out with the financial support of the Russian Scientific Foundation, grant No. 23-26-00107,

1ФИЦ “Почвенный институт им. В.В. Докучаева”, Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер, 7, стр. 2, *, e-mail: , **, ***, ****, *****, ******, *******, ********, *********

*********, **********

7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, *, e-mail: , **, ***, ****, *****, ******, *******,

********,

*********, **********

Агродерново-подзолистые почвы Европейской части России несут в себе огромный потенциал увеличения общей урожайности в стране. Многие из них, заброшенные в 90-е годы, сейчас возвращаются или планируются к вовлечению в сельскохозяйственное производство (Митин и др., 2024; Национальный доклад..., 2023). С учетом задач экологизации сельскохозяйственного производства стратегическое сельскохозяйственное планирование должно включать обоснование рационального природопользования (Кирюшин, 2023). Одним из основных факторов, поддерживающих почвенное плодородие и экологическое равновесие, является почвенное органическое вещество (ОВ) (Холодов и др., 2023). При этом его наиболее подвижная часть – растворенное органическое вещество (РОВ) – активно взаимодействует с твердой частью почвы, микробным сообществом, участвует в переносе веществ (Kalbitz et al., 2000; Караванова, 2013). Таким образом, РОВ активно участвует в круговороте углерода и формировании гомеостаза почвенных систем. Состав РОВ очень сложный, оно содержит более тысячи соединений: в нем определены аминокислоты, протеиноподобные вещества, углеводы, растворимые фенольные соединения, низко- и высокомолекулярные органические кислоты (карбоновые и ароматические), амиды, альдегиды, кетоны, спирты, а также специфические вещества – гуминовые и фульвокисло-ты (Караванова, 2013). РОВ играет важную роль в круговороте углерода (Kalbitz et al., 2000), оказывает влияние на подвижность питательных веществ и тяжелых металлов, органических ксенобиотиков, радионуклидов, наночастиц (Караванова, 2013; Куликова, 2020; Чеботина, 1975; Bengtsson et al., 2018; Chantigny, 2003; Li et al., 2019; Rodrigues et al., 2016; Stockdale et al., 2013; Toosi et al., 2014). Также наблюдается и обратная зависимость РОВ от процессов, протекающих в почве (Gmach et al., 2020). Эта фракция почвенного ОВ наиболее отзывчива на вид использования почв, особенности обработки культур, чем ОВ в целом или его другие фракции (Roper et al., 2010). Например, было показано, что РОВ позволяет выявить переход от лесной почвы к агроэкосистеме и отражает факт возделывания пропашных культур (Van Gaelen et al., 2014). Внесение растительных остатков оказывает влияние на РОВ, его контроль позволяет отслеживать процессы их разложения (Chang et al., 2017). Все это делает РОВ весьма перспективным индикатором состояния ОВ в почве, и особенно его лабильной, доступной микроорганизмам, части. При этом в агроландшафтах Нечерноземной зоны России РОВ изучено недостаточно.

При изучении РОВ обычно рассматривают водную вытяжку почв, поэтому исследователь имеет дело с водоэкстрагируемым органическим веществом (ВЭОВ). Перспективным подходом для изучения ВЭОВ является изучения его оптических свойств. С одной стороны, это экспрессный и малозатратный анализ, с другой – достаточно информативный, например, при исследовании многолетних опытов на черноземах были продемонстрированы зависимости оптических свойств ВЭОВ от вида использования и размеров агрегатов (Холодов и др., 2017; Холодов и др., 2020; Куликова и др., 2024).

Целью было оценить оптические свойства ВЭОВ и выявить их связь с биологической активностью агродерново-подзолистых почв под основными сельскохозяйственными культурами с разным фоном элементов минерального питания. В работе использо- вали почвы многолетних полевых опытов, проводимых Всероссийским НИИ мелиорированных земель.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Образцы агродерново-подзолистой легкосуглинистой глее-ватой почвы отбирали на опытных площадках Всероссийского НИИ мелиорированных земель Калининского района Тверской области (56°46'29" N, 36°05'22" E). Содержание подвижного фосфора 120–240, калия (по Кирсанову) – 150–200, минеральных форм азота – 9.2–48.0 мг/кг почвы, гумуса – 2.09–2.38 % (по Тюрину), рН сол . – 4.4. Объемная масса пахотного слоя почвы близка к оптимальному (1.25–1.35 г/см 3 ) на легкосуглинистых почвах. Поля осушены закрытым гончарным дренажом (междренное расстояние – 20 м, глубина заложения дрен – 0.9–1.2 м). В исследованиях использовали четырехпольный плодосменный севооборот: пшеница с подсевом клевера; клевер; озимые зерновые (рожь или тритикале); картофель. Данный опыт также описан в работах Петровой и др. 2020 и 2021 г. Исследованы варианты с применением удобрений и без них. Нормы внесения удобрений: под яровую пшеницу – N 90 Р 90 K 90 ; под картофель – компост многоцелевого назначения 10 т/га + N 70 K 180 ; под клевер – KCl (60); под озимые зерновые (рожь) – N 90 P 30 K 90 . Образцы отбирали осенью, после уборки сельскохозяйственных культур. Дополнительно отобрали образцы расположенной в 180 м от делянок залежи. Отбор образцов проводили в трехкратной повторности из слоя 0–10 см пахотного горизонта в октябре 2022 г. после уборки урожая. Образцы хранили в холодильной камере при температуре +4 °С.

Получение водной вытяжки, определение в ней растворенного углерода и азота, характеристика оптических свойств ВЭОВ ранее были использованы для черноземов и стратоземов (Kholodov et al., 2024).

Получение водной вытяжки проводили ультрачистой водой первого типа с удельным сопротивлением > 18 MOм. Массовое отношение почва вода было 1 : 5. Суспензию встряхивали 8 часов на орбитальном шейкере Biosan PSU-20i со скоростью 180 об./мин, затем отделяли ВЭОВ от осадка центрифугированием при 11 135 × g в течение 10 мин, фильтровали через целлюлозную мембрану с диаметром пор 0.2 мкм. Образцы, предназначенные для определения растворенного углерода, подкисляли до рН 2 соляной кислотой для вытеснения CO2.

Определение содержания растворенного органического углерода и азота проводили в полученной водной вытяжке на анализаторе Shimadzu ТОС-L CSN (ISO 8245:1999).

Оптические исследования ВЭОВ осуществляли методом УФ-видимой спектроскопии и спектрофлуоресценции. УФ-видимые спектры были получены на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 в диапазоне 200–800 нм, раствором сравнения служила ультрачистая вода, использованная для экстракции. На основе полученных данных рассчитывали основные оптические показатели: SUVA254, а254, E2/E3, E4/E6, a350, S275_295, S350_400,

S300_700 и SR. SUVA254 рассчитывали как оптическую плотность при длине волны 254 нм, нормированную на содержание углерода, S275_295 – это крутизна (спад) графика оптической плотности на участке от 275 до 295 нм; S350_400 и S300_700 – аналогичные показатели для участков 350–400 нм и 300–700 нм соответственно; SR – отношение S275_295 к S350_400 (Helms et al., 2008; Murphy et al., 2013).

Спектры флуоресценции получали при спектре возбуждения 230–500 нм с шагом 2 нм, спектр эмиссии фиксировали при длинах волн от 250 до 750 нм. Ширина щели возбуждения и эмиссии – 5 нм. Съемку проводили на спектрофлуориметре Shimadzu Rf 6 000, скорость сканирования 60 000 нм/мин. Для обработки спектров использовали пакет StaRdom для языка R. Обработку проводили согласно рекомендациям для обработки матрицы возбуждения-эмиссии флуоресцентных спектров (https://cran.r- ; Murphy et al., 2013). Она включала в себя инструментальную коррекцию спектра, вычитание растворителя (ультрачи-стая вода), коррекцию на внутренний фильтр по данным спектров поглощения, нормализацию на Рамановские единицы, вычитание Рамановского и Рэлеевского рассеяния, интерполяцию и расчет дескрипторов. После обработки спектров их разлагали на флуоресцирующие компоненты методом параллельного факторного анализа (PARAFAC), модель валидировали с помощью split-half analysis.

Базальное и субстрат-индуцированное дыхание оценивали согласно Приходько, Сиземской (2015). Для определения активности микробного базального дыхания (БД) навеску свежей почвы (3 г) помещали в пенициллиновые флаконы, герметично закрывали резиновыми пробками и инкубировали в течение суток при температуре 24 ºС. Затем из флаконов шприцем отбирали пробу (0.5 мл) и измеряли количество выделившегося СО 2 на газовом хроматографе “М-3700”. Скорость БД выражали в мкг С–СО 2 / (г почвы ⋅ ч). Измерение активности субстрат-индуцированного дыхания (СИД) проводили аналогично, за исключением того, что в начале инкубации добавляли к пробе раствор глюкозы (0.2 мл / г почвы).

Статистическая обработка данных проводилась в программной среде R и программе Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

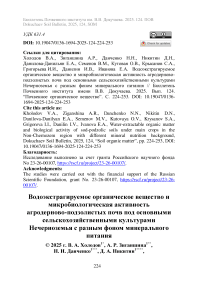

Основные количественные показатели ВЭОВ и БА почв показаны на рисунке 1.

Для оценки влияния сельскохозяйственных культур и применения удобрений на показатели ВЭОВ и БА был проведен двухфакторный дисперсионный анализ, в котором рассматривали факторы “вид культурной растительности” и применение или нет удобрений. Для оценки отличий залежного варианта применялся однофакторный дисперсионный анализ (фактором выступал каждый вариант опыта) с оценкой отличий по критерию Тьюки.

Результаты анализа показали, что содержание углерода в ВЭОВ зависело только от применения удобрений, а сельскохозяйственная культура влияния не оказала. Кроме того, содержание водоэкстрагируемого С в варианте залежь также значимо не отличалось от других неудобряемых вариантов. Азот ВЭОВ, напротив, зависел как от вида возделываемой культуры, так и от факта вне-сения/невнесения удобрений, а в залежи этот показатель был значимо ниже по сравнению со всеми вариантами.

Рис. 1. Основные показатели ВЭОВ: содержание органического углерода (С, мг/кг), азота (N, мг/кг), отношение С / N и биологической активности (БА) в почвах: базальное (БД, мгк С/г/ч) и субстрат-индуцированное дыхание (СИД, мгк С/г/ч).

Fig. 1. Main WEOM indices: organic carbon content (C, mg/kg), nitrogen content (N, mg/kg), C / N ratio and soil biological activity: basal (BD, mgC/g/h) and substrate-induced respiration (SIR, mgC/g/h).

Варианты

-

■ С удобрениями

-

■ Без удобрений

Отношение С / N значимо изменялось только в зависимости от сельскохозяйственной культуры, удобрения на показатель влияния не оказывали, в залежи этот показатель был значимо выше среди всех вариантов.

Таким образом, содержание С зависит только от дозы и типа применяемых удобрений. Вероятно, элементы питания стимулируют микробиологическую активность, которая ускоряет переработку ОВ и перевод его в растворимую форму. В пользу этого говорят относительно низкие показатели С / N, по сравнению с залежью, снижение С/N обычно указывает на более переработанное ОВ (Grandy et al., 2007, Hatton et al., 2012).

Зависимость азота ВЭОВ от вида возделываемой культуры и от факта применения удобрений указывает на разную потребность растений в элементах питания. Кроме того, вероятно, на уровень азота ВЭОВ влияют не только сами растения, но и их ризосферное окружение. На это указывает зависимость базального дыхания только от видов культур, в то же время субстрат-индуцированное дыхание зависит как от вида растений, так и от применения удобрений. Таким образом, при индуцировании микробиологической деятельности несколько вырастает СИД в варианте “с удобрениями”, очевидно, активируя акцессорное (лабильное) микробное сообщество (Тхакахова и др., 2015), которое получает импульс к развитию при внесении легкодоступного субстрата на фоне относительного избытка минеральных элементов.

При этом корреляционный анализ между показателями ВЭОВ и микробиологической активностью выявил положительные значимые связи содержания водоэкстрагируемого углерода с БД и СИД (r = 0.42 и 0.52 соответственно при n = 27), для азота подобных зависимостей выявлено не было. Отсутствие прямой связи между уровнями БА и содержанием азота указывает, что не во всех рассматриваемых ценозах этот элемент является лимитирующим фактором.

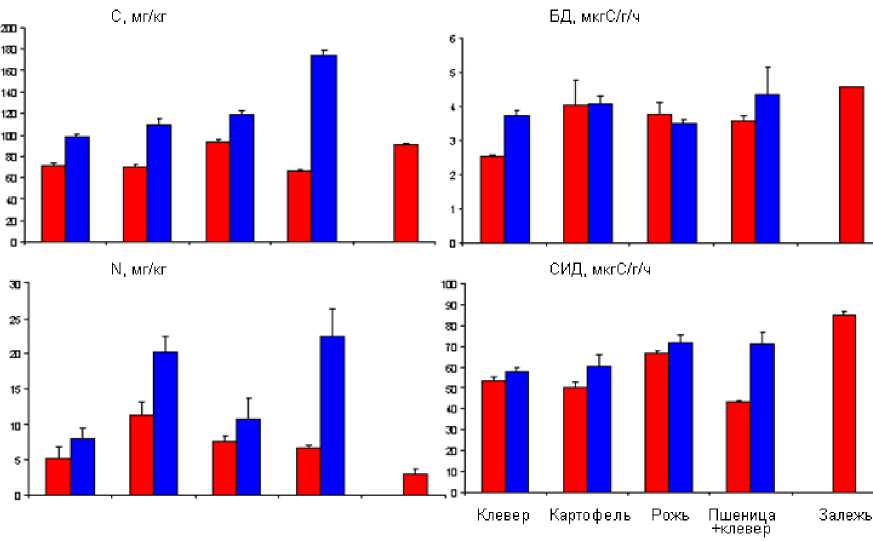

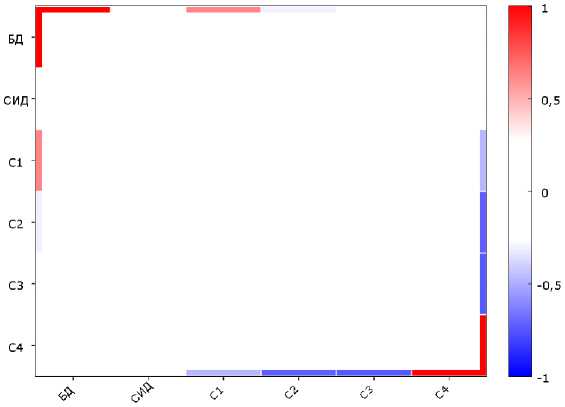

Качественные различия в ВЭОВ оценивали по их оптическим свойствам. Отличия в индексах спектров поглощения в зависимости от возделываемых растений и внесения удобрений показаны на рисунке 2.

Варианты опыта

( ^ С удобрениями + Клевер

\___7 * Картофель

I I Без удобрений п Рс'жь

I___I I Пшеница+клевер х Залежь

Рис. 2. Классификация ВЭОВ в пространстве главных компонент в зависимости от индексов спектров поглощения.

Fig. 2. WEOM classification in principal component space depending on the indices of absorption spectra.

Первая главная компонента (ГК1) описывает 70% отличий, вторая главная компонента (ГК2) – 21%. Все варианты опыта достаточно хорошо кластеризуются по вариантам. Сельскохозяйственные культуры хорошо отделяются по первой компоненте, причем все варианты также разнесены по оси ГК1 в вариантах “с удобрениями” и “без удобрений”, исключение – вариант “Пшени-ца+клевер”, который по ГК1 не различается. По второй компоненте четко видны различия, обусловленные применением удобре- ний: все варианты с удобрениями расположены в отрицательной части ГК2, а без удобрений – в положительной. Особняком стоит кластер варианта “Залежь”, он расположен в области вариантов с удобрениями. Однако для данного варианта характерно отсутствие дефицита питательных элементов, так что его расположение в зоне объектов с применением удобрений оправдано. Примечательно, что нельзя выделить область, зависящую от формы внесения удобрений: компост или минеральные вещества в разных сочетаниях, виден только факт применения удобрений.

Собственные векторы с максимальными модульными значениями использовали для оценки вклада индексов в различия ВЭОВ. Сдвиг в положительную область по ГК1 происходит с увеличением E2/E3, S300_700 и S350_400. Эти показатели отражают индивидуальные особенности ВЭОВ в опытных вариантах. Сдвиг по ГК2 в отрицательную область сопровождается увеличением индексов SR и а254 и переходом от неудобряемых вариантов к удобряемым. Увеличение SR отражает снижение микробной продукции в ВЭОВ с удобрениями (Helms et al., 2008) и увеличение ее ароматичности, что сопровождается возрастанием а254 (Mann et al., 2016). Таким образом, внесение удобрений способствует трансформации ВЭОВ в сторону более ароматических соединений.

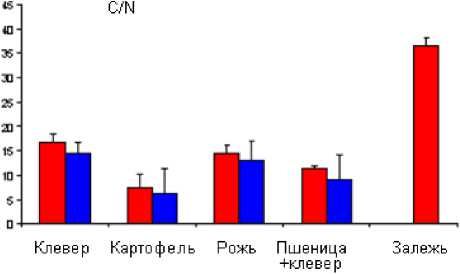

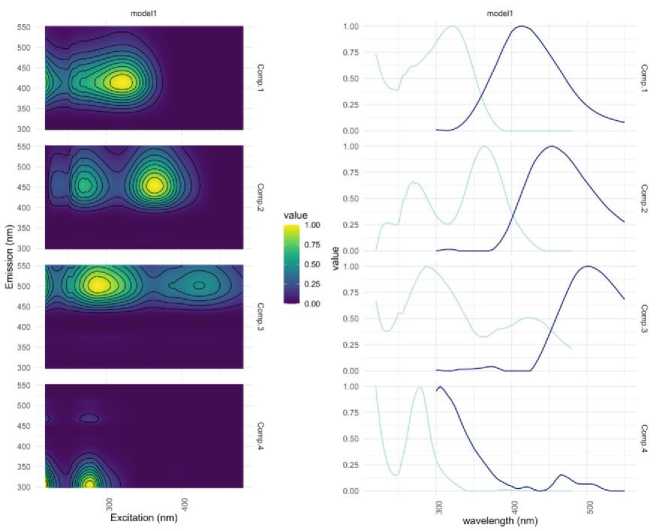

Данные о флуоресценции РОВ были обработаны параллельным факторным анализом (PARAFAC). Из полученных трехмерных спектров возбуждения-эмиссии были выделены 4 флуоресцирующих компонента С1–С4 (рис. 3).

Выделенные PARAFAC компоненты были сопоставлены с открытой базой данных OpenFluor, позволяющей соотнести их показатели флуоресценции со свойствами или происхождением флуоресцентных составляющих РОВ, описанных в предыдущих исследованиях. Для сопоставления использовали ранее описанные компоненты со степенью совпадения не менее 95% (табл. 1).

Компонент С1 интерпретируется в литературе как “гуминовые вещества микробного происхождения”, т. е. новообразованное (прогуминовое) вещество, являющееся промежуточным продуктом микробной трансформации опада. Спектральные характеристики компонентов С2 и С3 схожи, вследствие чего их интерпре- тация также практически одинакова – их связывают с наземным конденсированными гуминовыми веществами, но С2, предположительно, имеет больше ароматических фрагментов в своем составе.

Рис. 3. Выделенные методом PARAFAC флуорофоры в составе ВЭОВ; слева – матрицы возбуждения-эмиссии компонентов, справа – соответствующие спектры возбуждения (бледно-синий) и испускания (темносиний).

Fig. 3. Fluorophores isolated by the PARAFAC method as part of WEOM; excitation-emission matrices of the components on the left, and the corresponding excitation (pale blue) and emission (dark blue) spectra on the right.

Таблица 1. Индивидуальные флуоресцирующие компоненты ВЭОВ, идентифицированные с помощью

PARAFAC-моделирования, и их предположительные свойства

Table 1. Individual fluorescent components, identified with PARAFAC-modeling, and their suggested features

|

Компонент |

Длина волны возбуждения, нм |

Длина волны эмиссии, нм |

Интерпретация |

|

С1 |

320 |

415 |

Пик M (Coble, 2007), гуминовое вещество микробного происхождения (Chen et al., 2016; Chen et al., 2018; Gamrani et al., 2023; Gao et al., 2017; Yamashita et al., 2013) |

|

С2 |

270, 365 |

455 |

Пики A, C (Coble, 2007), ароматическое наземное гуминовые вещества (Begum et al., 2022; Gao et al., 2018; Yamashita et al., 2013) |

|

С3 |

290, 425 |

500 |

Наземные гуминовые вещества (Gullian-Klanian et al., 2021; Schittich et al., 2018; Wunsch et al., 2017), подверженное биодеградации гидрофобное гуминовое вещество (Sharma et al., 2017) |

|

С4 |

280 |

305 |

Пики B, T (Coble, 2007), продукт трансформации белков (Chen et al., 2016; Gao et al., 2018; Imbeau et al., 2021; Kida et al., 2019; Pucher et al., 2021; Romero et al., 2017; Zhuang et al., 2021) |

Компонент С4 связывается с флуоресценцией триптофана (в меньшей степени – тирозина) и, таким образом, присутствием в жидкой фазе продуктов неполной деструкции белковых молекул.

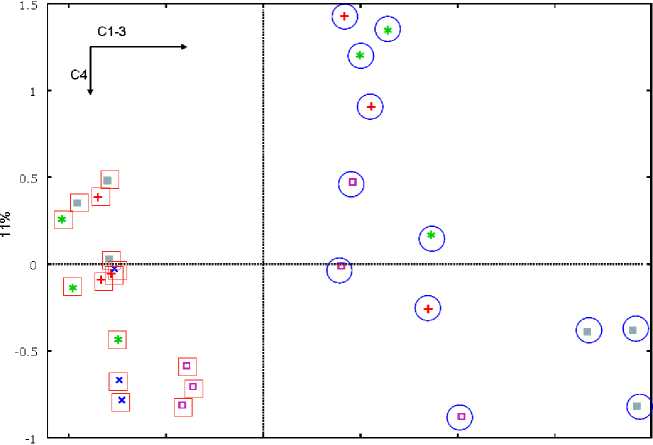

Распределение объектов согласно флуоресцирующим компонентам, выделенным PARAFAC в пространстве главных компонент, показано на рисунке 4.

Варианты опыта

С удобрениями + ^леве^

* Картофель

I I Без удобрений ° ^ожь

II • ■ Пшеница+клевер х Залежь

-2-10123

89%

Рис. 4. Классификация ВЭОВ в пространстве главных компонент в зависимости от величин флуоресцирующих компонентов.

Fig. 4. WEOM classification in principal component space depending on the magnitudes of fluorescent components.

По ГК1 четко отделены варианты с удобрениями (положительная часть оси) от вариантов без удобрений (отрицательная часть). В этом случае “Залежь” попала в область опытных вариантов без удобрений. За разделение по оси ГК1 отвечают компоненты С1–С3: они все возрастают при внесении удобрений. Таким образом, удобрения увеличивают разнообразие ВЭОВ, обогащая его соединениями различной степени трансформированности.

Компонент C4 обеспечивает варьирование по второй главной компоненте. По видам сельскохозяйственных культур можно выделить несколько кластеров: кластер, объединяющий образцы залежи и всех культур без внесения удобрений, за исключением ржи; кластер ржи без удобрений; кластер пшеницы и клевера с внесением удобрений; и кластер ржи, клевера и картофеля с внесением удобрений.

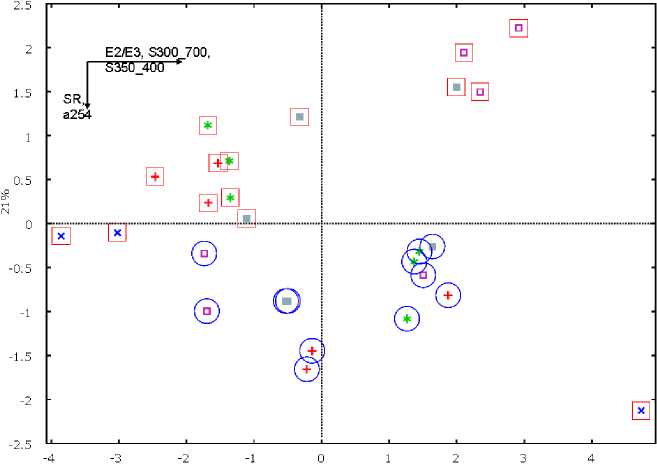

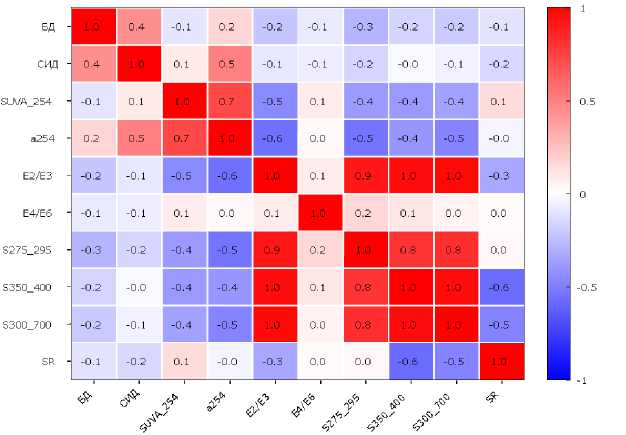

Выше было отмечено, что показатели биологической активности – БД и СИД – положительно коррелировали с содержанием углерода в ВЭОВ. Для выявления связей между оптическими свойствами ВЭОВ и биологической активностью их почв был проведен мультикорреляционный анализ, в котором БД и СИД сопоставляли с показателями поглощения и флуоресценции ВЭОВ (рис. 5).

Среди всех индексов поглощения только а254 значимо положительно коррелировал с СИД. Для других индексов взаимосвязи показано не было. Среди флуоресцентных показателей С1 (гуминовые вещества микробного происхождения) значимо коррелировал с БД. Корреляция а254 с СИД указывает на обогащение ВЭОВ ароматической составляющей при интенсивной, индуцированной внесением субстрата, переработке ОВ микроорганизмами. Вполне вероятно, что помимо растворенного ОВ, в этот процесс вовлекается и ОВ, находящееся в нерастворимом состоянии. В пользу этого говорит описанная выше корреляция между СИД и содержанием углерода в ВЭОВ. Весьма интересна связь между БД и С1. Базальное дыхание, фиксируемое без стимуляции микробиологической деятельности, в первую очередь, должно отражать переработку доступных субстратов, С1 – свежеобразованное ОВ (см. табл. 1). Таким образом, флуоресцирующий компонент С1 обогащает ВЭОВ за счет микробного преобразования доступных субстратов, скорее всего, растительного опада.

А

Б

Рис. 5. Корреляционные матрицы для показателей биологической активности и индексов поглощения (А); и флуоресцирующих компонентов (Б). Fig. 5. Correlation matrices for biological activity and uptake indices (A); and fluorescent components (Б).

|

1.0 |

0.2 |

0.6 |

-0.3 |

-0.1 |

-0.1 |

|

0.2 |

1.0 |

0.3 |

-0.4 |

0.0 |

0.1 |

|

0.6 |

0.3 |

1.0 |

0.0 |

0.0 |

-0.5 |

|

-0.3 |

-0.4 |

0.0 |

1.0 |

0.4 |

-0.7 |

|

-0.1 |

0.0 |

0.0 |

0.4 |

1.0 |

-0.7 |

|

-0.1 |

0.1 |

-0.5 |

-0.7 |

-0.7 |

1.0 |

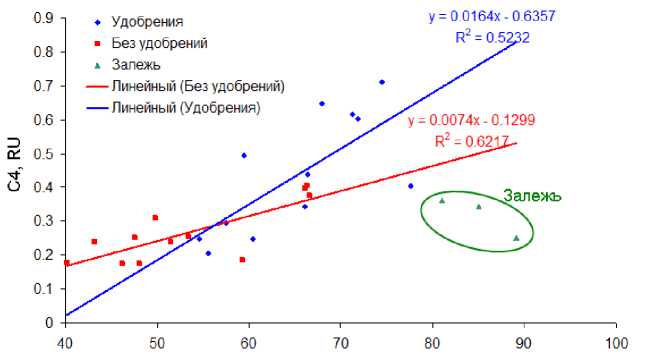

При планировании работ мы ожидали, что С4 будет связан с показателями биологической активности, в первую очередь с СИД. Это объясняется тем, что С4 отражает содержание в ВЭОВ флуоресцирующих составляющих аминокислот и, соответственно, белков, и должен быть связан с микробной биомассой, а следовательно, и с СИД. Однако ожидаемой связи выявлено не было, поэтому было подробно исследовано корреляционное поле зависимости С4 от СИД. Для этого на графике зависимости С4 от СИД были отдельно выделены варианты с удобрениями, без удобрений, а также залежь, и для них построены линейные тренды (рис. 6).

СИД, мкгС/г/ч

Рис. 6. Зависимость флуоресцирующей компоненты С4 ВЭОВ от субстрат-индуцированного дыхания.

Fig. 6. C4 WEOM fluorescent component dependence on substrate-induced respiration.

При рассмотрении в отдельности вариантов с удобрениями и без таковых видны четкие линейные зависимости С4 от СИД. Коэффициенты аппроксимации соответствуют коэффициентам корреляции 0.79 и 0.72, которые являются значимыми для α = 0.01. Таким образом, внесение удобрений существенно изменяет взаимосвязи между биомассой (которая жестко связанна с СИД) и попадающими в раствор белковыми компонентами. С4 возникает в результате лизиса клеток, т. е. белковая компонента в составе живых клеток не присутствует в ВЭОВ, для их перехода туда необходим лизис клеток (Холодов и др., 2022). Лизаты – ценный субстрат, поэтому они достаточно быстро поглощаются биотой. Вероятно, возникает равновесие между биомассой и лизатами в ВЭОВ. Однако уровни, на которых устанавливается равновесие, могут быть разные в зависимости от особенностей микробного сообщества, поэтому связь между СИД и лизатами в ВЭОВ можно обнаружить для сообществ близких по своей структуре. Следовательно, внесение удобрений в агродерново-подзолистую почву вызывает существенное изменение структуры микробного сообщества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержание углерода в ВЭОВ зависело от уровня микробиологической активности, которая, в свою очередь, во многом определялась присутствием минеральных элементов питания. Внесение удобрений стимулировало микроорганизмы к переработке ОВ. При этом ВЭОВ становилось более разнообразно и более гумусированно. В нем возрастало содержание флуоресцирующих компонент, связанных с переработанным ОВ, и повышалась ароматичность (согласно показателю а254). При этом сопоставление с залежью указывает на то, что внесение удобрений стимулирует микроорганизмы к переработке ОВ, и способствует его переходу из твердой фазы почвы в РОВ. В то же время в залежи, на фоне достаточно высоких показателей БД и СИД, уровень С в ВЭОВ достаточно низкий – близок к показателю вариантов без удобрений. Таким образом, в равновесных условиях (залежь) высокий уровень биологической активности не способствует переработке почвенного ОВ и перевода его в РОВ. Вероятно, это связано с низким уровнем минеральных элементов питания в этой почве и, как следствие, иной структурой микробного сообщества.

В целом в работе показано, что оптические свойства ВЭОВ во многом зависят от структуры микробного сообщества. Однако требуется дальнейшее накопление данных для выяснения проис- хождения и судьбы этой наиболее лабильной части почвенного ОВ.