Водоплавающие птицы дельты р. Селенги: избирательность гнездовых стаций при различных уровнях воды

Автор: Мельников Ю.И.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Байкальский регион, Россия

Статья в выпуске: 2 (3), 2017 года.

Бесплатный доступ

На основе многолетних исследований (1972-1982) рассматривается один из малоизвестных аспектов гнездовой экологии водоплавающих птиц - избирательность гнездовых стаций. Работа выполнена в дельте р. Селенги на протяжении 11-летнего климатического цикла, включающего три разных уровня обводнения территории - высокий, средний и низкий, с продолжительностью каждого периода 3-4 года. Обследование стаций проводилось пропорционально их соотношению в дельте. Основные работы выполнены на ключевом участке площадью около 150 км2, расположенном в центральной ее части (между основным руслом р. Селенги и протокой Колпинная). Учет гнезд проводился на протяжении полного гнездового сезона на контрольных площадках с ежегодной учетной площадью ~ 5,0 км2. Они сильно отличались по площади и конфигурации, но наименьший размер площадки не был менее 1,0 га. В разные годы наблюдений количество площадок колебалось от 18 (высокие уровни воды) до 45 (низкие уровни воды), без учета колоний, которые обрабатывались отдельно и также содержали некоторое количество гнезд водоплавающих птиц. В течение сезона они обрабатывались три раза, что позволяло выявлять все гнезда птиц, включая и повторные, появляющиеся после гибели первых кладок. Найденные гнезда описывались по стандартной схеме [Скрябин, 1975], позволяющей вполне определенно относить их к тому или иному типу местообитаний. За время работы получены материалы по биотопическому распределению 13 видов наиболее обычных гнездящихся водоплавающих птиц дельты р. Селенги. Специальный анализ позволил выделить группы птиц, использующих только определенные типы местообитаний, явно отличающиеся при разных уровнях воды. Рассматриваются причины выявленной избирательности стаций, особенно четко проявляющейся при различных уровнях обводненности дельты Селенги. Общий объем собранного материала составляет около 2500 гнезд. Все собранные материалы обработаны общепринятыми методами параметрической и непараметрической статистики [Закс, 1976; Песенко, 1982; Рунион, 1982].

Водоплавающие птицы, дельта р. селенги, 11-летний климатический цикл, распределение по биотопам

Короткий адрес: https://sciup.org/148317981

IDR: 148317981 | УДК: 598.4:061.62(571.53) | DOI: 10.18101/2542-0623-2017-2-21-33

Текст научной статьи Водоплавающие птицы дельты р. Селенги: избирательность гнездовых стаций при различных уровнях воды

Водоплавающие птицы — одна из наиболее изученных групп видов охотничьих птиц. Тем не менее многие вопросы их экологии до сих пор мало известны. К такой проблеме относится и избирательность гнездовых стаций в различ- ных частях их ареалов. Предпочтение определенных стаций отдельными видами уток отмечалось многими исследователями экологии данной группы птиц [Мед-нис, 1968; Сагитов, 1977; Мельникова, Клименко, 1979а; 1979б; 1979в; Миханть-ев, 1980; Фефелов и др., 1995; Фефелов, 1996; Подковыров, 1997; Mel’nikov, 1998; Мельников, 2000а; Мельников, Мельникова, 2005 и др.]. Однако особенности избирательности гнездовых стаций, так же как и ее проявление в посезонно отличающихся условиях гнездования, до сих пор не известны. Данная работа посвящена изучению избирательности местообитаний различными видами водоплавающих птиц в динамичных условиях водно-болотных экосистем дельты р. Селенги.

Район работ, материал и методика

Физико-географическая характеристика дельты р. Селенги достаточно хорошо освещена в ряде публикаций [Мельникова, Клименко, 1979а; Фефелов и др., 2001; Подковыров, 1997]. В данном случае мы обращаем внимание только на наиболее важные ее особенности. Прежде всего необходимо отметить, что для данного региона характерен горно-пойменный водный режим, с сильными, но кратковременными весенними паводками и неоднократными летними наводнениями (от 2 до 7 раз за сезон). В результате перепады уровня воды на протяжении гнездового сезона в большинстве случаев и определяют успешность размножения птиц. Общий уровень обводнения территории определяется циклической динамикой климата, связанной с солнечной активностью. Здесь хорошо известен 11-летний климатический цикл, на протяжении которого уровень обводнения территории меняется от высокого до крайне низкого. Достаточно четко выделяются границы между сезонами с высоким, средним и низким уровнями воды, с продолжительностью каждого такого периода 3–4 года. Каждому из уровней воды соответствует вполне определенное соотношение площадей разных типов местообитаний. Это позволяет провести полноценный анализ избирательности стаций разными видами водоплавающих птиц. Кроме того, особенности выбора определенных стаций в достаточно хорошо различающиеся по уровню обводнения сезоны дают возможность правильно выявить причины таких предпочтений.

Сбор материала по избирательности стаций водоплавающими птицами проводился в течение полного 11-летнего климатического цикла 1973–1982 гг. Обследование стаций проводилось пропорционально их соотношению на контрольном участке площадью около 150 км², расположенном в центральной части дельты р. Селенги (между ее основным руслом и протокой Колпинная). Учет гнезд проводился на протяжении полного гнездового сезона на контрольных площадках разной площади и конфигурации. Все найденные гнезда описывались по стандартной схеме [Скрябин, 1975], позволяющей вполне определенно относить их к тому или иному типу местообитаний.

Статистическая обработка материала проводилась с использованием стандартных подходов, изложенных в ряде специальных монографий [Закс, 1976; Пе-сенко, 1982; Рунион, 1982]. Оценивались следующие параметры: равномерность распределения видов по местообитаниям; степень относительной биотопической приуроченности; доля особей конкретного вида, обитающих в каждом местообитании; предпочтение определенных стаций; характер стациального распределения разных видов. Последний показатель оценивался с помощью критерия λ (лямбда) Колмогорова – Смирнова [Песенко, 1982].

За время исследований получены материалы по биотопическому распределению 13 видов водоплавающих птиц: кряква Anas platyrhynchos , шилохвость A. acuta , широконоска A. clypeata , чирок-свистунок A. crecca , чирок-трескунок A. querquedula , черная кряква A. poecilorhyncha , серая утка A. strepera , свиязь A. penelope , касатка A. falcata , луток Mergus albellus , красноголовая Aythya ferina, хохлатая A. fuligula чернети и лысуха Fulica atra . Общий объем собранного материала составляет около 2500 гнезд. В ряде случаев к гнездовым стациям очень редких и малочисленных видов уток нами были отнесены участки, на которых они отмечались постоянно и характер поведения указывал на несомненное их гнездование в этом месте. В дальнейшем такие наблюдения подтверждались обнаружением в данных местах выводков утят этих видов.

Несмотря на то что лысуха включена в список изученных птиц, материалы по данному виду не рассматриваются. Основная причина этого связана с тем, что относительная биотопическая приуроченность и ее степень могут быть выявлены только по отношению ко всему населению изучаемых видов. Местообитания лысухи полностью идентичны пластинчатоклювым птицам и поэтому их совместный анализ вполне правомерен. Однако по своей экологии она резко отличается от других водоплавающих птиц и в рамках данной статьи мы не включили ее в общую систему анализируемых видов.

Результаты

Характеристика водно-болотных угодий дельты р. Селенги. Классификация водно-болотных угодий данного региона проведена нами на основе общепринятой в России [Водно-болотные..., 1998]. Угодья дельты р. Селенги относятся к классу равнинных и группе дельт на озерах и водохранилищах. Здесь как нашими работами, так и по материалам других исследователей, четко выделяется пять стаций: реки и крупные протоки, мелкие протоки, внутриостровные калтусные озера, межозерные калтусы и разливы [Дмитриев, 1972; Скрябин, 1975; Мельников, Мельникова, 2005]. Достаточно подробная характеристика этих местообитаний приведена нами в предыдущей работе [Мельников, Мельникова, 2005]. Поэтому мы считаем необходимым привести здесь только особенности их изменений на протяжении полного 11-летнего климатического цикла.

Высокий уровень воды характеризуется резким увеличением площади внут-риостровных калтусных озер, межозерных калтусов и разливов. Обводненные мелкие протоки встречаются только в средней и верхней частях дельты, поскольку на нижних участках они полностью залиты водой. Береговые валы крупных проток представлены узкими полосами, почти сразу переходящими в межозерные калтусы. Одновременно на нижних ее участках резко сокращается площадь суши, но значительно увеличиваются заросли тростника южного Phragmites australis , а также лавочногорного Scirpus tabernaemontani и укореняющегося S. radicans камышей. На временно обводненных территориях формируются обширные заросли колоскового Glyceria spiculosa и трехцветкового G. triflora манников, хвоща топяного Equisetum fluviatile, носатой Carex rostrata , дернистой C. caespitosa и вздутоносой C. rhynchophysa осок. Высокие острова заняты обширными формациями вейника пурпурного Calamagrostis purpurea с примесью бекмании восточной Beckmannia syzigachne и щучки дернистой Deschampsia caespitosa. Большинство растительных ассоциаций сформировано чистыми мо-нодоминантными сообществами.

Типичная водная растительность хорошо развита только на мелководных участках. Для нее характерно куртинное зарастание озер и разливов. Явно преобладают уруть колосистая Myriophyllum spicatum , пузырчатка обыкновенная Utricularia vulgaris и рдест пронзеннолистный Potamogeton perfoliatus . Растения с плавающими листьями представлены куртинами болотноцветника щитолистного Nymphoides peltatum и кубышки малой Nuphar pumila .

Средний уровень воды сопровождается резким увеличением количества смешанных сообществ, отличающихся небольшой площадью (сложный микрорельеф). При этом структурная сложность растительных сообществ значительно возрастает. Наблюдается заметное осушение верхних и средних участков дельты. Здесь перестают функционировать мелкие протоки (за исключением наиболее глубоковрезанных) и, соответственно, заметно снижается площадь внутриост-ровных калтусных озер, а межозерные калтусы встречаются значительно реже. Обводненность нижних участков дельты снижается, а разливы и тростниковые крепи начинают уменьшаться в размерах. Резко увеличивается площадь межозерных калтусов, прежде всего за счет сокращения площади внутриостровных калтусных озер. Обнажаются береговые валы мелких проток, и они становятся привлекательными для гнездования некоторых видов уток. Площадь береговых валов крупных проток заметно увеличивается, хорошо отграничиваясь от межозерных калтусов.

Значительно улучшается развитие растений, полностью погруженных в воду. На большинстве озер подводное зарастание является сплошным (за исключением глубоководных участков). Местами рдесты и пузырчатка покрывают все мелководья. Увеличивается зарастание прогреваемых водоемов болотноцветни-ком щитолистным, и отдельные его куртины сливаются в сплошной ковер, а заросли кубышки малой, наоборот, уменьшаются в размерах.

Общая площадь гнездовых стаций водоплавающих птиц сильно возрастает, а качественная их структура заметно изменяется за счет увеличения сложности и комплексности растительности. На мелководьях проток и озер появляются крупные куртины (до нескольких гектаров) перечного Polygonum hydropiper , птичьего P. aviculare и щавелелистного P. lapathifolium горцев. Низкие острова разливов, образовавшиеся в нижней части дельты в результате заметного снижения уровня воды, зарастают монодоминантными и практически чистыми сообществами хвостника обыкновенного Hippuris vulgaris . Высокие острова разливов покрываются вейником пурпурным, колосковым и трехцветковым манниками, бекманией восточной и осоками, а прилегающие отмели — хвостником обыкновенным и горцами.

Низкий уровень воды сопровождается резким увеличением суши на нижних участках дельты, зарастающих по низким участкам хвостником обыкновенным, а на повышенных — вейниками (преимущественно на небольших кочках), манниками и бекманией восточной, хотя многие участки обсохших разливов не покрыты растительностью. Значительно изреживается и усыхает большая часть тростниковых крепей. Практически прекращают функционирование мелкие протоки. Высокие острова средней и высокой части дельты заметно остепняются, и здесь начинают встречаться типичные степные виды растений. Пониженные участки таких островов зарастают сообществами осоки безжилковой C. enervis . Береговые валы крупных проток остепняются даже на нижних участках дельты Селенги.

Практически все мелководья крупных озер и разливов полностью зарастают рдестами и пузырчаткой. Внутриостровные калтусные озера покрыты ковром из листьев болотноцветника щитолистного, а куртины кубышки малой встречаются только на отдельных глубоководных участках. Появляются небольшие по площади, но встречающиеся по всем подходящим мелководным участкам дельты куртины шелковника волосистолистного Batrachium trichophyllum , стрелолиста плавающего Sagittaria natans , ежеголовника злакового Sparganium gramineum и сусака зонтичного Butomus umbellatus.

Резко сокращается площадь межозерных калтусов, а значительная часть мелких внутриостровных калтусных озер полностью высыхает и зарастает сорной растительностью, преимущественно крестовником болотным Senecia palu-stris . В первый год после резкого падения уровня воды днища обсохших озер представляют практически непроходимые грязи. Несмотря на резкое увеличение суши, общая площадь гнездовых стаций, особенно наиболее ценных для водоплавающих птиц, сильно уменьшается.

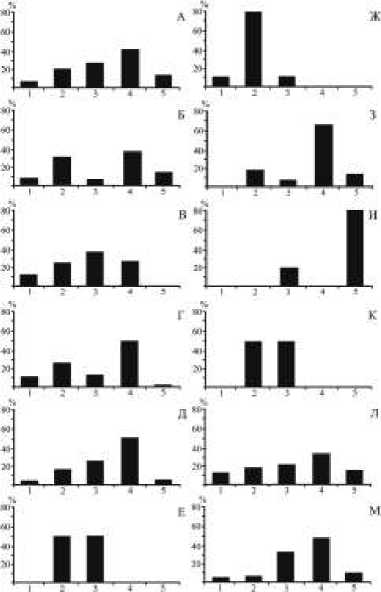

Распределение водоплавающих птиц по местообитаниям. Высокий уровень воды характеризуется значительной численностью и плотностью населения птиц этой группы. Это, в первую очередь, определяется относительно небольшой площадью гнездовых стаций, но возрастанием площади местообитаний, пригодных для остановок во время весенних, линных и осенних миграций. Основная часть птиц гнездится на внутриостровных калтусных озерах и межозерных кал-тусах. Заметно меньше гнезд водоплавающих птиц (в 1,5–2,0 раза) расположено по берегам мелких проток в средней части дельты и по островам разливов. В небольшом количестве гнезда птиц этой группы отмечаются и по берегам рек и крупных проток (рис. 1).

Распределение гнезд различных видов водоплавающих птиц по местообитаниям при высоком уровне воды крайне неравномерно, что было обнаружено нами еще в первом анализе [Мельников, Мельникова, 2005]. Фактически у всех видов уток распределение гнезд по биотопам, оцененное с использованием критерия х2, достоверно отличается от равномерного (уровень значимости P < 0,01). Только у редких и малочисленных для дельты р. Селенги видов (чирок-свистунок, черная кряква, свиязь, касатка, луток) значения χ² не достигали критических значений. Это указывает на существование четкой относительной био-топической приуроченности этих видов к конкретным местообитаниям [по: Пе-сенко, 1982], т. е. определенной избирательности стаций (рис. 1).

Степень такой биотопической приуроченности (от -1 при полном избегании до +1, когда все гнезда найдены в одной стации) существенно различается у разных видов уток. Несмотря на существование явной избирательности определенных местообитаний, у многих видов уток степень относительной биотопической приуроченности низкая и не превышает 0,3-0,4 (кряква, шилохвость, широконоска, чирок-свистунок, чирок-трескунок, красноголовая и хохлатая чернети). В то же время у них явно выражено избегание определенных стаций (на уровне от -0,4 до -0,6).

Рис. 1. Избирательность гнездовых стаций водоплавающими птицами в дельте р. Селенги при высоком уровне воды

Стации: 1 — реки и крупные протоки, 2 — мелкие протоки, 3 — внутриостровные калтусные озера, 4 — межозерные калтусы, 5 — разливы.

Виды уток: А — кряква (n=92), Б — шилохвость (n=73), В — чирок-свистунок (n=15), Г — чирок-трескунок (n=11), Д — широконоска (n=33), Е — свиязь (n=8), Ж — касатка (n=8), З — серая утка (n=22), И — черная кряква (n=6), К — луток (n=2), Л — красноголовая чернеть (n=95), М — хохлатая чернеть (n=68)

Распределение по местообитаниям достоверно различается (на основе критерия λ “лямбда” Колмогорова – Смирнова) у серой утки и чирка-свистунка (P < 0,05), а также хохлатой чернети, шилохвости, свиязи и касатки (P < 0,01). Кроме того, оно явно не совпадает у всех редких и малочисленных видов, но в ряде случаев основной причиной этого, несомненно, является очень низкая численность данных видов. Это еще раз подчеркивает существование избирательности определенных стаций у большинства видов уток.

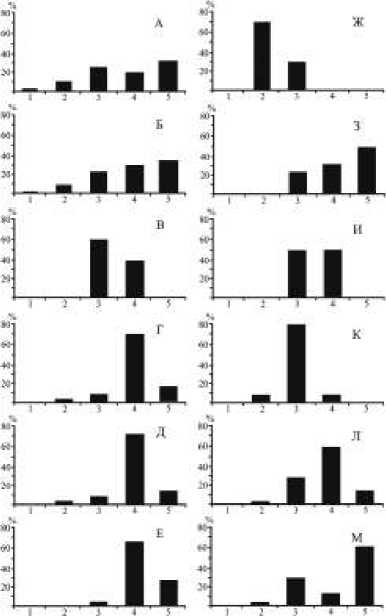

Средний уровень воды отличается значительным увеличением площади гнездовых стаций и, соответственно, численности и плотности гнездования наиболее массовых видов водоплавающих птиц. В это время наибольшее количество птиц гнездится на межозерных калтусах (около 40%). Высокое их обилие отмечено также в разливах и на внутриостровных калтусных озерах. Небольшое количество птиц используют для гнездования берега мелких проток, а на реках и крупных протоках отмечаются лишь единичные гнезда (рис. 2). Распределение основной части видов (кроме малочисленных и редких уток) достоверно отличается от равномерного (P < 0,01).

Степень относительной биотопической приуроченности разных видов водоплавающих птиц, по сравнению с высоким уровнем воды, заметно изменяется. Средний уровень предпочтения определенных стаций (от 0,4 до 0,7) зафиксирован у кряквы, шилохвости, широконоски, чирка-свистунка, чирка-трескунка, черной кряквы, свиязи, красноголовой и хохлатой чернетей. Низкий уровень (до 0,4) относительной биотопической приуроченности выявлен у серой утки, а высокий (до 0,9) — у касатки. Слабая степень избегания определенных стаций (от -0,2 до -0,4) отмечена у кряквы, шилохвости, широконоски, чирка-трескунка, серой утки, а средняя степень (от -0,5 до -0,7) — у свиязи, красноголовой и хохлатой чернетей. Следовательно, в это время избирательность определенных стаций разными видами уток выражена сильнее, чем при высоком уровне воды (рис. 2).

Рис. 2. Избирательность гнездовых стаций водоплавающими птицами в дельте р. Селенги при среднем уровне воды

Стации: 1 — реки и крупные протоки, 2 — мелкие протоки, 3 — внутриостровные калтусные озера, 4 — межозерные калтусы, 5 — разливы.

Виды уток: А — кряква (n=95), Б — шилохвость (n=100), В — чирок-свистунок (n=12), Г — чирок-трескунок (n=73), Д — широконоска (n=154), Е — свиязь (n=22), Ж — касатка (n=14), З — серая утка (n=86), И — черная кряква (n=4), К — луток (n=6), Л — красноголовая чернеть (n=192), М — хохлатая чернеть (n=175)

Распределение водоплавающих птиц по местообитаниям достоверно отличается у широконоски от кряквы, шилохвости и чирка-свистунка, а у чирка-трескунка — от кряквы и чирка-свистунка. Характер использования разных биотопов явно различен у серой утки и широконоски, чирка-свистунка и чирка-трескунка. Распределение касатки отличается от всех изученных видов, кроме черной кряквы, а у красноголовой чернети оно достоверно отличается от кряквы, шилохвости, серой утки и касатки. Очень специфичное распределение по гнездовым биотопам отмечено для хохлатой чернети, у которой достоверных различий нет только с черной кряквой и серой уткой. Во всех случаях достоверность различий не менее P < 0,05.

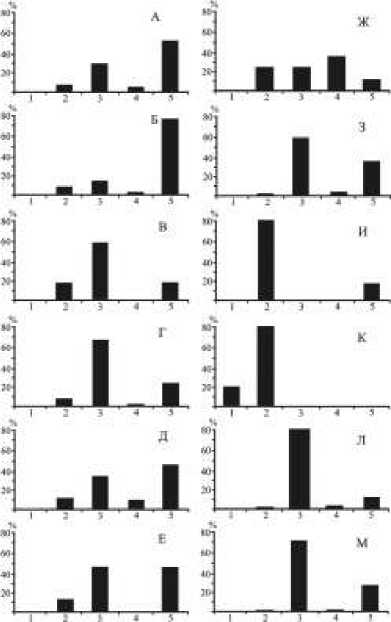

Рис. 3. Избирательность гнездовых стаций водоплавающими птицами в дельте р. Селенги при низком уровне воды

Стации: 1 — реки и крупные протоки, 2 — мелкие протоки, 3 — внутриостровные калтусные озера, 4 — межозерные калтусы, 5 — разливы.

Виды уток: А — кряква (n=60), Б — шилохвость (n=96), В — чирок-свистунок (n=8), Г — чирок-трескунок (47), Д — широконоска (n=136), Е — свиязь (n=15), Ж — касатка (8), З — серая утка (n=56), И — черная кряква (n=3), К — луток (3), Л — красноголовая чернеть (n=106), М — хохлатая чернеть (n=192)

Низкий уровень воды сопровождается значительным увеличением площади суши, но резким сокращением площади всех гнездовых стаций. Более половины водоплавающих птиц в это время гнездятся на внутриостровных калтусных озе- рах (более 50%) (рис. 3). Около трети птиц селятся на разливах, и в наименьшей степени (по 5%) они занимают для гнездования межозерные калтусы и берега мелких проток. Распределение основной части видов водоплавающих птиц, как и в предыдущих периодах, достоверно отличается от равномерного (P < 0,01).

Степень относительной биотопической приуроченности заметно отличается от предыдущих периодов. Низкий уровень предпочтения (от 0,2 до 0,4) определенных стаций (рис. 3) зафиксирован у кряквы, широконоски, чирка-трескунка, свиязи и хохлатой чернети. Средняя степень предпочтения (от 0,4 до 0,7) отмечена у чирка-свистунка и красноголовой чернети, а высокая (от 0,7 до 1,0) — у касатки и лутка. В то же время степень избегания отдельных местообитаний слабо выражена (от -0,2 до -0,4) у кряквы, широконоски, чирка-свистунка, чирка-трескунка и свиязи. Средняя степень избегания определенных биотопов (от -0,4 до -0,7) характерна для шилохвости, серой утки и касатки, а высокая (от -0,7 до -1,0) — для черной кряквы, лутка, красноголовой и хохлатой чернетей. Эти материалы дополнительно подтверждают высокую степень избирательности стаций в данной группе птиц.

Характер распределения различных видов уток по стациям относительно периода со средним уровнем воды резко изменяется. В это время достоверно различается распределение шилохвости и кряквы, а также шилохвости, широконоски и чирка-свистунка. Различия в распределении у чирка-трескунка не достоверны только с чирком-свистунком, а у серой утки такие различия недостоверны со всеми видами, кроме шилохвости. Достоверные отличия в распределении по местообитаниям нырковых уток (красноголовой и хохлатой чернетей) от речных уток установлены для кряквы, шилохвости и широконоски. Уровень различий в большинстве случаев очень высокий (не ниже P < 0,001).

Обсуждение

Анализ имеющихся материалов показывает, что избирательность стаций водоплавающими птицами меняется при различных уровнях воды. Наименьшая площадь гнездовых стаций наблюдается при низком уровне воды, когда резко увеличивается доля фактически не используемых местообитаний (обнажившиеся днища озер и разливов). Здесь гнездятся только одиночные особи шилохвости и, крайне редко, широконоски. Определенное ограничение площади гнездовых стаций наблюдается и во время высоких уровней воды. В этот период резко увеличиваются размеры разливов и внутриостровных калтусных озер, а межозерные калтусы имеют максимальную обводненность и по своим условиям, во многих случаях, приближаются к мелководьям озер. Отличные гнездовые условия в это время создаются для красноголовой чернети, лысухи и поганок, а у остальных видов водоплавающих птиц качественные различия между гнездовыми биотопами сглаживаются и эти виды птиц встречаются фактически во всех местообитаниях.

Средний уровень обводненности территории отличается максимальной площадью стаций, пригодных для гнездования водоплавающих птиц. Одновременно за счет высокой комплексности и разнообразия видового состава растительности, обусловленных сложным микрорельефом, резко увеличивается их качественное разнообразие. В этих условиях у водоплавающих птиц в наибольшей степени проявляется избирательность стаций, свойственная практически всем их видам (рис. 1, 2, 3). В данном случае за счет более высокой возможности выбора наиболее предпочитаемых местообитаний избирательность гнездовых стаций проявляется наиболее четко. В результате этой избирательности распределение основной части водоплавающих птиц по гнездовым стациям, вне зависимости от их площади, соотношения разных местообитаний и уровня обводнения, всегда отличается от равномерного.

В то же время разные уровни обводненности территории существенно различаются по степени относительной биотопической приуроченности птиц данной группы. Несмотря на существование достоверных различий в доле выбранных для гнездования местообитаний, разные виды уток в меньшей степени предпочитают определенные стации, но в значительно большей степени избегают некоторых из них. Следовательно, избирательность стаций в наибольшей степени проявляется в избегании определенных стаций, в то время как в остальных они гнездятся явно более часто, лишь иногда формируя на них очень крупные гнездовые концентрации.

Формирование плотных гнездовых агрегаций различными видами водоплавающих птиц — одна из наиболее характерных особенностей их экологии в дельте р. Селенги [Мельников, 2004]. Они образуются в районах интенсивного осаждения взвешенных влекомых материалов, где нередко создаются седиментационные пятна различных размеров. Поскольку такие пятна, в зависимости от рельефа местности и уровня воды, могут появляться в любых местообитаниях, они нарушают общие закономерности формирования пространственной структуры птиц этой группы, связанные с существованием избирательности гнездовых биотопов. Именно этим обусловлено менее выраженное предпочтение определенных стаций, по сравнению с явным избеганием других, где такие пятна, в силу особенностей рельефа местности и уровня ее обводненности, не образуются.

В связи с этим степень относительной биотопической приуроченности водоплавающих птиц при различных уровнях воды в этом регионе может существенно меняться. Необходимо подчеркнуть, что меняется именно ее степень, а не сама биотопическая приуроченность, проявляющаяся более четко и часто имеющая у многих видов уток достоверные различия, при слабой степени предпочтения определенных местообитаний. Основная причина этого — высокая достоверность различий (на уровне P < 0,001) при большом объеме выборки, фиксирующаяся даже при очень слабой степени предпочтения определенного биотопа.

Относительная биотопическая приуроченность — термин, введенный Ю. А. Песенко [1982]. Он подчеркивает, что речь идет не о плотности населения вида в конкретном местообитании, а только о доле птиц, использующих его для гнездования, вне зависимости от площади соответствующего биотопа. Данный термин позволяет достаточно уверенно говорить об избирательности разными видами конкретных биотопов и оценивать ее степень относительно всего населения конкретной изучаемой группы животных.

Существование определенной избирательности стаций подчеркивается и особенностями общего стациального распределения разных видов водоплавающих птиц. Несмотря на существенные и высокодостоверные различия в их распределении при различных уровнях воды (не ниже P < 0,05), хорошо выявляется использование определенными видами только свойственных им стаций, а в случае их резких изменений под влиянием условий окружающей среды, наиболее близких по экологическим условиям. В большинстве случаев общий тип распределения разных видов хорошо различается, прежде всего, при среднем уровне воды, когда имеются все условия для выбора наиболее предпочитаемых местообитаний. Достоверные различия не выявлены только у тех редких и малочисленных видов водоплавающих птиц, по которым были получены незначительные выборки (для них P > 0,05).

Выводы

-

1. У всех изученных нами видов водоплавающих птиц выявлена хорошо выраженная избирательность гнездовых местообитаний, проявляющаяся в преимущественном использовании ими только определенных стаций.

-

2. Основой данной избирательности являются различные требования этих видов к качеству используемых местообитаний.

-

3. Основной тип распределения всех видов водоплавающих птиц по территории может существенно изменяться при различных уровнях воды, однако в любом случае выбираемые ими стации очень близки друг к другу по экологическим условиям.

Список литературы Водоплавающие птицы дельты р. Селенги: избирательность гнездовых стаций при различных уровнях воды

- Водно-болотные угодья России. Т. 1. Водно-болотные угодья международного значения. Москва: Wetlands International Publication, 1998. № 47. 256 с

- Дмитриев Б.А. Черты морфологии и экологии ондатры в дельте р. Селенги (юго-восточное Прибайкалье): автореф. дис.... канд. биол. наук. Иркутск: ИСХИ, 1972. 21 с

- Закс Л. Статистическое оценивание. Москва: Статистика, 1976. 598 с

- Меднис А.А. Влияние растительного покрова на видовой состав и размещение гнездящихся уток на островах оз. Энгурес // Экология водоплавающих птиц Латвии. Рига: Зинатне, 1968. С. 71-83

- Мельников Ю.И. Касатка в Восточной Сибири: распространение, численность, биология // Казарка. № 6. 2000. С. 261-282