Водоросли планктона малых водоёмов юга лесостепного Поволжья (альгофлора: сравнительная характеристика озёр по составу планктона)

Автор: Горохова Ольга Геннадьевна, Паутова Валентина Николаевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 4-1 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В данной работе представлена сравнительная характеристика альгофлоры планктона малых водоёмов охраняемых территорий юга лесостепного Поволжья.

Средне-волжский биосферный резерват, малые водоёмы, альгофлора, сравнительная характеристика

Короткий адрес: https://sciup.org/148203845

IDR: 148203845 | УДК: 581.9+582.26

Текст научной статьи Водоросли планктона малых водоёмов юга лесостепного Поволжья (альгофлора: сравнительная характеристика озёр по составу планктона)

Статья является продолжением публикации, касающейся изучения водорослей планктона малых водоёмов юга лесостепного Поволжья [1]. В предыдущей работе были подробно описаны материалы и методы исследований фитопланктона разнотипных малых водоёмов, находящихся на охраняемых территориях Самарской области в пределах Средне-Волжского биосферного резервата (СВБР), дана гидрологическая характеристика озёр, представлены результаты изучения таксономической структуры и разнообразия альгоф-лоры их планктона. Цель настоящей работы – дать сравнительную характеристику альгофлоры планктона озёр.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительная характеристика видового богатства и структуры альгофлоры озёр.

Видовое богатство альгофлоры планктона исследованных водоёмов варьировало в очень широких пределах: от 64 видов, разновидностей и форм (что составляет 7% от общего списка видов водорослей) до 343 (38%). Число видов и внутривидовых таксонов в озёрах НП «Самарская Лука» изменялось от 76 до 340, Жигулёвского заповедника – от 64 до 211, в болотных водоёмах на территории памятника природы «Рачейский бор» – от 185 до 343 (табл. 1).

Низкое число видов было зарегистрировано в некоторых озёрах национального парка – пересыхающих Опкан (80 таксонов внутривидового ранга) и Ужиное (83), мелеющем оз. Лизинка (115) и карстовом оз. Золотянка (76). В заповеднике невысоким флористическим разнообразием выделялись два ацидных водоёма – Гудронное 3 (92 вида и внутривидовых таксона) и Гудронное 4 (64). Наиболее богата флора водорослей болотных озёр Узилово (343 внутриро-довых таксонов), Моховое (280) и некоторых

водоёмов национального парка: пойменного Шелехметское (340), озера надпойменной террасы Клюквенное (312), пруда Подгорское (234) и мелководного карстового оз. Серебрянка (234).

В целом сравнение видового богатства и структуры альгофлор планктона озёр показало что они различались по степени насыщенности флор таксонами различного ранга. Число классов варьировало в небольших пределах (11-15). Наиболее сложной таксономической структурой по числу порядков (23-24), семейств (5862), родов (125-139), видов и внутривидовых таксонов (280-343) отличались экологически различные озёра, имеющие самые богатые флоры. Упрощение структуры альгофлоры и снижение числа таксонов наблюдалось в пересыхающих и ацидных водоёмах: число порядков в них составило 13-20, семейств – 26-34, родов – 38-46, видов и внутривидовых таксонов – 64-92. В табл. 1 показана таксономическая структура альгофлоры планктона исследованных нами водоёмов.

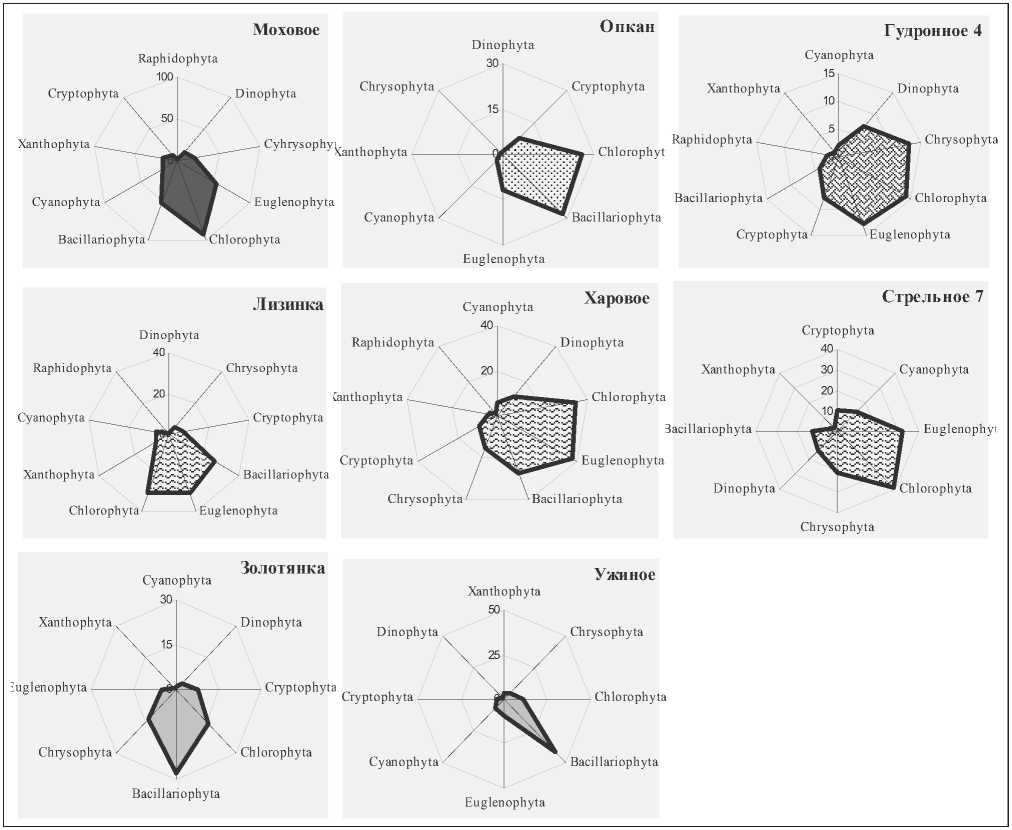

Сравнение характерных черт альгофлор отдельных водоёмов выявило сохранение рангового положения ведущих отделов: основу видового богатства (как и во флоре в целом) формировали зелёные, диатомовые и эвгленовые водоросли (табл. 2, рис. 1). На первом месте, как правило, зелёные (в основном хлорококковые), лишь в пяти озёрах основу видового состава в близких пропорциях с ними формировали эвгленовые (Харо-вое, Стрельное 7), диатомовые (Опкан), эвглено-вые и диатомовые (Лизинка), эвгленовые и золотистые (Гудронное 4). В двух озёрах – Золотянке и Ужином на первом месте были диатомовые водоросли. В целом вклад зёленых и диатомовых в общее флористическое разнообразие менялся в широких пределах – от 13,3 до 56,9% и от 6,3 до 50,6% соответственно, тогда как у эвгленовых этот диапазон был ýже: 6,2-27,0%.

В планктоне озёр с небольшим разнообразием зёленых, эвгленовых и диатомовых водорослей усиливалась роль других отделов, чаще золоти- стых или цианопрокариот (табл. 2, рис. 1). Например, золотистые водоросли в двух водоёмах (Гудронное 4 и Стрельное 8) были на втором месте по числу видов, в шести – на третьем (Зо-лотянка, Гудронное 3, Стрельное 6, Стрельные 7, Моховое, Шелехметское). Участие цианопрокариот в формировании видового богатства наиболее заметно в трёх водоёмах (Гудронное 2, Бездонное и Подгорское), где они занимали третье ранговое место, и еще в трёх (М. Карстовое, Стрельное 6 и Шелехметское) практически делили его с диатомовыми или золотистыми водорослями.

Фитофлагелляты, кроме эвгленовых и золотистых, редко занимали лидирующее положение. Так, в ранжированном ряду отделов на третьем месте в олигоацидных полигумозных водоёмах Гудронное 4 и Лизинка были криптофитовые водоросли, а динофитовые – в оз. Стрельное 8. Вклад водорослей отдела желто-зелёных в общее видовое богатство низок, число видов его заметно выше лишь в двух болотных оз. Моховое и Узилово, где они занимали 5-6 место, представленные 17-19 внутриродовыми таксонами (в других озёрах не более 9). Из рафидофитовых водорослей 1-2 вида встречены в 7 водоёмах.

Таблица 1. Таксономическая структура альгофлоры планктона водоёмов

|

Водоёмы |

Число |

Число таксонов |

||||||

|

классов |

порядков |

семейств |

родов |

видовых |

внутривидовых |

определено до рода |

общее |

|

|

пойменное озеро (ландшафт волжской поймы), «НП Самарская Лука» |

||||||||

|

Шелехметское |

13 |

23 |

62 |

136 |

304 |

19 |

17 |

340 |

|

озё |

ра в местах староречий (ландшафт надпойменной террасы), «НП Самарская Лука» |

|||||||

|

Клюквенное |

13 |

23 |

56 |

125 |

273 |

21 |

18 |

312 |

|

Опкан |

11 |

16 |

26 |

46 |

71 |

3 |

6 |

80 |

|

Лизинка |

14 |

20 |

37 |

54 |

102 |

7 |

6 |

115 |

|

пруды (ландшафт карстующихся возвышенностей), «НП Самарская Лука» |

||||||||

|

Подгорское |

13 |

21 |

52 |

105 |

214 |

8 |

12 |

234 |

|

Верхний |

12 |

16 |

39 |

70 |

146 |

8 |

6 |

160 |

|

Харовое |

14 |

19 |

43 |

69 |

124 |

6 |

16 |

146 |

|

карстовые озёра (ландшаф |

т карстующихся возвышенностей), «НП Самарская Лука» |

|||||||

|

Бездонное |

14 |

21 |

49 |

88 |

169 |

14 |

17 |

200 |

|

М.Карстовое |

12 |

19 |

43 |

84 |

156 |

15 |

10 |

181 |

|

Серебрянка |

13 |

22 |

56 |

103 |

197 |

23 |

14 |

234 |

|

Золотянка |

12 |

15 |

28 |

41 |

64 |

4 |

8 |

76 |

|

Ужиное |

13 |

20 |

34 |

46 |

69 |

6 |

8 |

83 |

|

техногенные водоёмы (ландшафт Жигулёвских гор), Жигулёвский заповедник |

||||||||

|

Гудронное 1 |

13 |

18 |

47 |

86 |

171 |

14 |

12 |

197 |

|

Гудронное 2 |

14 |

23 |

53 |

100 |

180 |

12 |

19 |

211 |

|

Гудронное 3 |

11 |

13 |

30 |

44 |

75 |

4 |

13 |

92 |

|

Гудронное 4 |

11 |

15 |

26 |

38 |

49 |

3 |

12 |

64 |

|

Стрельное 5 |

12 |

19 |

43 |

88 |

148 |

8 |

17 |

173 |

|

Стрельное 6 |

12 |

18 |

47 |

84 |

145 |

7 |

15 |

167 |

|

Стрельное 7 |

12 |

16 |

37 |

63 |

123 |

7 |

13 |

143 |

|

Стрельное 8 |

11 |

20 |

38 |

68 |

100 |

3 |

18 |

121 |

|

болотные водоёмы (ландшафт верховых болот), памятник природы «Рачейский бор» |

||||||||

|

Узилово |

15 |

24 |

62 |

139 |

288 |

28 |

27 |

343 |

|

Моховое |

15 |

23 |

58 |

125 |

237 |

24 |

19 |

280 |

|

Журавлиное |

14 |

20 |

44 |

83 |

158 |

9 |

18 |

185 |

Таблица 2. Число видов, разновидностей и форм водорослей в отделах альгофлоры планктона озёр

Шелехметское I 29 I 30 -и 74 I 8 I 13 I - I 14 Ц 21 | 151

озёра в местах староречий (ландшафт надпойменной террасы), «НП Самарская Лука»

|

Клюквенное |

32 |

18 |

54 |

9 |

13 |

- |

8 |

39 |

139 |

|

Опкан |

3 |

1 |

28 |

1 |

8 |

- |

1 |

12 |

26 |

|

Лизинка |

6 |

5 |

26 |

7 |

7 |

1 |

1 |

31 |

31 |

|

пруды (ландшафт карстующихся возвышенностей), «НП Самарская Лука» |

|||||||||

|

Верхний |

11 |

13 |

16 |

6 |

7 |

- |

4 |

38 |

65 |

|

Подгорское |

26 |

7 |

35 |

4 |

11 |

- |

9 |

24 |

118 |

|

Харовое |

6 |

15 |

27 |

4 |

9 |

1 |

11 |

38 |

35 |

|

карстовые озёра (ландша |

т карстующихся возвышенностей), «НП Самарская Лука» |

||||||||

|

М.Карстовое |

15 |

6 |

16 |

4 |

8 |

- |

3 |

35 |

94 |

Окончание таблицы 2

|

Узилово |

29 |

25 |

45 |

18 |

6 |

2 |

17 |

71 |

130 |

|

Моховое |

19 |

21 |

53 |

17 |

8 |

2 |

14 |

53 |

93 |

|

Журавлиное |

15 |

17 |

35 |

3 |

6 |

2 |

11 |

20 |

76 |

Ранжированные по видовому богатству списки порядков (табл. 3), как в альгофлоре в целом, возглавляли Chlorococcales (в 15 озёрах на первом месте), Euglenales (в 5) и Raphales (в 3). Вклад представителей Chlorococcales в общее видовое богатство достигал 34-44% в группе водоёмов сравнительно глубоких или имеющих постоянное пространство открытой воды (Шелехметское, Подгорское, Бездонное, М. Карстовое, Гудронное 1, Гудронное 2, Стрельное 5, Клюквенное, Верхний). Значительно ниже (6-24%) доля Chlorococcales была в пересыхающих и мелеющих озёрах Опкан, Ужиное Лизинка, а также оз. Золотянка. В этих озёрах на первом месте по разнообразию был порядок Raphales, с наиболее высокой для него долей во флоре: 27-32%, в других водоёмах его вклад составлял 5-17%. Положение порядка Euglenales – одно из ведущих во всех водоёмах: в спектре порядков он занимал, как правило, 1-4 места. Доля представителей Euglenales в альгофлоре планктона чаще составляла 10-27%, и была меньше (6-9%) в оз. Шелехметское, Гудронное 2 и Золотянка, что, по-видимому, связано с относительной глубоко-водностью станции отбора проб в них, а также в оз. Стрельное 6 и Стрельное 8, при этом высокое ранговое место Euglenales в основном сохранялось.

На третьей, реже второй позиции к перечисленным порядкам присоединялись некоторые другие. В олигоацидном полигумозном водоёме Гудронное 4, на фоне самого низкого среди всех озёр видового разнообразия, второе место занимал порядок Cryptomonadales. Порядок Chromulinales был на втором месте в оз. Стрельное 8 и на третьем в озёрах Шелехметское, Золотянка, Стрельное 6, Стрельное 8 и пруду Верхний. Наибольший вклад Chromulinales в общее разнообразие водорослей отмечен в оз. Золотянка (13%). В четырёх озёрах (М. Карстовое, Бездонное, Гудронное 1, Гудронное 2) на третьем месте порядок Chlamydomonadales. Реже на третьем месте по числу таксонов были порядки Peridiniales (Стрельное 8), Heterococcales (Моховое), Araphales (Ужиное), Desmidiales

(Стрельное 6). Число видов порядка Desmidiales и его ранговое место было выше в водоёмах с богато развитой водной растительностью и в озёрах с цвéтной водой (три болотных водоёма, оз. Лизин-ка, Серебрянка, Стрельное 6).

Максимальной насыщенностью ведущих порядков видами и внутривидовым таксонами отличались 4 озера, имеющие и наиболее богатую флору в целом: Узилово, Шелехметское, Клюквенное, Моховое. В пойменном оз. Шелехметское отмечено самое высокое видовое разнообразие в порядках Chlorococcales (116 внутриродовых таксона), Chromulinales (22), Chlamydomonadales (21), Araphales (18), Cryptomonadales (13), Oscillatoriales (12). В болотном оз. Узилово обнаружено максимальное число видов Euglenales (71), Desmidiales (22), Peridiniales (15), Oscillatoriales (12), в оз. Моховое – Raphales (47). Порядки Chroococcales (18) и Cryptomonadales (13) наиболее разнообразно были представлены в оз. Клюквенное.

Спектры семейств гораздо более различны: только 7 семейств представлены во всех водоёмах. На первой позиции среди семейств чаще были Euglenaceae (в 16 водоёмах), а вторую и третью позиции в половине озёр делили Chlorellaceae и Scenedesmaceae (семейство не представлено лишь в пересыхающем оз. Ужиное). К наиболее значимым часто относились также семейства Oocystaceae, Chlamydomonadaceae, Oscillatoriaceae, Fragillariaceae, Nitzschiaceae (табл. 3). Наиболее разнообразно ведущие семейства также были представлены в группе озёр с максимальным флористическим богатством. В оз. Клюквенное отмечено самое высокое число внут-риродовых таксонов в семействах Scenedesmaceae (33), Chlorellaceae (25), Cryptomonadaceae (13), в оз. Моховое – Naviculaceae (19), в оз. Узилово – Euglenaceae (67), Chlamydomonadaceae (14) и Oscillatoriaceae (12), в оз. Шелехметское – Oocystaceae (16), Fragillariaceae (16) и Nitzschia-ceae (8).

Бездонное

Гудронное 1

Подгорское

Dinophyta 120 Xanthophyta

Euglenophyta

Xanthophyta

Chrysophyta

Bacillariophyta

Cryptophyta

Cryptophyta

Cyanophyta

Dinophyta 100

Chlorophyta

Dinophyta

Xanthophyta

Cryptophyta

Bacillariophyta

Chlorophyta

Xanthophyta

Raphidophyta

Cryptophyta

Euglenophyta

Cyanophyta

Xanthophyta

Cryptophyta

Euglenophyta

Xanthophyta

Cyanophyta

Cryptophyta

М.Карстовое

Chrysophyta

Xanthophyta

Cyanophyta

Chrysophyta

Euglenophyta

Cyanophyta

Стрельное 6

Dinophyta

Chrysophy

Xanthophyta

Chrysophyta

Bacillarioph

Chlorophyta

Шелехметское

Dinophyta 160

Cyanophyta

Chrysophyta

Chrysophyta

Cyanophyta

Xanthophyta

Bacillariophyta

Cryptophyta 120

Chlorophyta

Cryptophyta 150

Euglenophyt

Chlorophyta

a

Chrysophyta

Cryptophyta

Euglenophyta

Raphidophyta

BacillariophyXanthophyta

Chlorophyta

Dinophyta

Гудронное 2

Dinophyta

Raphidophyta

Cryptophyta Euglenophyta

Bacillariophyta

Клюквенное

Cyanophyta

Cyanophyt

Cryptophyta

Cyanophyta

Dinophyta

Euglenophyta

Cyanophyta

Xanthophyta

Euglenophyta

Xanthophyta

ryptophyta

Bacillarioph

Chlorophyta

Журавлиное

Cyhrysophyta

Dinophyta

Dinophyta

Bacillariophy

Xanthophyta

Euglenophyta

Cyanophyta

Bacillariophy

Chlorophyta

Стрельное 5

Dinophyta

Chrysophyta

Chlorophyta

Серебрянка

Cyanophyta 110

Chrysophyta

Bacillariophyta

Cryptophyta

Bacillariophyta

Euglenophyt

Chlorophyta

Верхний

Chrysophyta

Euglenophyt

Chlorophyta

Гудронное 3

Dinophyta

Bacillariophyta

Raphidophyta

Chrysophyta

Euglenophy

Chlorophyta

Cryptophyta

Xanthophyta

Узилово

Dinophyta

Cyanophyta

Chrysophyta

Xanthophyta

Euglenoph

Cyanophyta

Chlorophyta

Bacillariophyta

Euglenophyta

Рис. 1. Звездчатые диаграммы альгофлор озёр

Стрельное 8

Cryptophyta

Bacillariophyta

Dinophyta

Chrysophyt

Chlorophyta

Рис. 1. (продолжение)

Таблица 3. Состав, число видов и доля в альгофлоре

|

порядков, семейств и родов общих для всех озёр |

|||

|

Таксономический ранг |

Число видов и внутривидовых таксонов |

Доля во флоре, % |

|

|

порядки |

Chlorococcales |

5-116 |

6-44 |

|

Euglenales |

5-71 |

6-27 |

|

|

Raphales |

3-47 |

5-32 |

|

|

Chromulinales |

1-22 |

1-14 |

|

|

Chlamydomonadales |

2-21 |

2-9 |

|

|

Peridiniales |

1-15 |

1-12 |

|

|

Cryptomonadales |

4-13 |

2-12 |

|

|

семейства |

Euglenaceae |

5-70 |

4-26 |

|

Chlorellaceae |

1-25 |

1-11 |

|

|

Naviculaceae |

1-19 |

0,6-7 |

|

|

Dinobryaceae |

1-18 |

1-13 |

|

|

Chlamydomonadaceae |

1-14 |

1-7 |

|

|

Cryptomonadaceae |

4-13 |

2-12 |

|

|

Nitzschiaceae |

1-9 |

1-8 |

|

|

роды |

Trachelomonas |

1-26 |

1-10 |

|

Phacus |

2-18 |

1-8 |

|

|

Euglena |

2-15 |

1-8 |

|

|

Cryptomonass |

4-11 |

2-12 |

|

|

Chlamydomonas |

1-10 |

0,6-5 |

|

|

Nitzschia |

1-9 |

1-7 |

|

К группе лидирующих (занимающих первые 3 позиции) в некоторых озёрах относились Anabae-na, Chlamydomonas, Monoraphidium, Navicula, Pinnularia, Gomphonema. Выделяется группа родов, виды которых встречены почти во всех водоёмах, за исключением одного-двух. Так, род Sce-nedesmus разнообразно представлен в большинстве озёр, кроме пересыхающих: число его видов было минимально в оз. Лизинка, Опкан, а в оз. Ужиное виды этого рода не отмечены. Число видов рода Trachelomonas было максимально в полигумозных оз. Клюквенное, Лизинка, Серебрянка, Узилово, Моховое. Число видов рода Anabaena выше в нейтрально-щелочных оз. Шелехметском, Подгорском, Бездонном, М. Карстовом, Гудронном 2. В водоёмах с гумозно-ацидными условиями в структуре родового спектра увеличивается значимость родов Eunotia, Pinnularia, Cosmarium. Кроме того, в большинстве озёр представлены роды Lepocinclis (за исключением Золотянка и Подгорское), Gom-phonema (не встречен в оз. Гудронное 4 и Стрель-ное 8), Dinobryon (отсутствует в пересыхающем оз. Опкан). К числу родов, представленных в отдельных озёрах 10 и более внутриродовыми таксонами, относятся Trachelomonas – до 26, Scenedesmus – 24,

Euglena – 18, Phacus – 15, Cryptomonas – 11 и Chlamydomonas – 10. Их ранговые позиции в озёрах варьировали от первой до седьмой-девятой.

Наиболее разнообразны озёра по видовому составу: почти треть (29%) видов и внутривидовых таксонов водорослей встречены только в каком-либо одном водоёме. Общими для всех 23 озёр были лишь два вида – Trachelomonas volvocina Ehr. и Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm. Более чем в половине озёр отмечено 47 видов: из зелёных – 23, диатомовых и криптофитовых по 7, динофитовых – 4, золотистых и цианопрокариот по 3. Из их числа часто встречались: Microcystis pulverea (Wood) Forti em. Elenk., Planktolyngbya limnetica (Lemm.) Kom.-Legn. et Cronb., Coelosphaerium pusillum van Goor, Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Kom.,

Imhof, D. sertularia Ehr., Cryptomonas ovata Ehr., C. curvata Ehr., C. reflexa (Marsson) Skuja, C. marssonii Skuja, Ceratium hirundinella (O.F. Müll.) Schrank,

Euglena acus Ehr., Trachelomonas hispida (Perty) em. Defl., Dictyosphaerium pulchellum Wood, Chlorella vulgaris Beij., Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn., M. minutum (Näg.) Kom.-Legn., Westella botryoides (W.West) De-Wild., Koliella longiseta (Vischer) Hind.

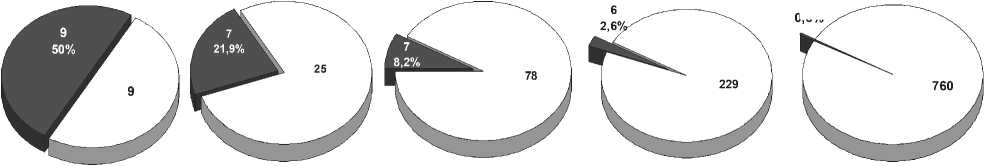

Таким образом, сравнительный анализ показал, что по мере снижения систематического ранга происходило уменьшение доли общих таксонов (рис. 2) и усиление различия состава и структуры альгофлор, что отражает экологическую специфику рассматриваемых озёр .

Chrysococcus biporus

Skuja, Dinobryon divergens

2 0,3%

классов

порядков

семейств

родов

видов**

Рис. 2 Доля (%) общих таксонов различного ранга в альгофлоре планктона озёр ** видов и внутривидовых таксонов, цифры - абсолютные величины

Группирование озёр по флористическому составу планктона

Сравнение альгофлоры озёр по соотношению крупных таксономических категорий, позволило выделить водоёмы со сходными и со специфичными соотношениями в распределении видов по отделам. Так, в 9 озёрах (Клюквенное, Серебрянка, М. Карстовое, Верхний, Гудронное 1, Стрель-ное 5, Узилово, Моховое, Журавлиное) основу флоры формировали зелёные, эвгленовые и диатомовые водоросли. Доля зелёных в них составляла от 41 до 51% (в болотных Узилово и Моховое – 38 и 33). Вклад эвгленовых от 14 до 24%, (в оз. Клюквенное, Стрельное 5 и Журавлиное – от 10 до 12). Диатомовые водоросли в этой группе из 9 озер формировали 10-19% флористического состава (табл. 1, 2).

Во второй, сравнительно небольшой группе из 4 озёр (Шелехметское Подгорское, Бездонное и Гудронное 2), в альгофлоре планктона преобладали зелёные, диатомовые и цианопрокариоты. Роль отдела зелёных здесь наиболее значима – 4457%, диатомовых – 11-22%, как и в первой группе озёр, доля цианопрокариот составила 9-11%. В целом, фитопланктон этих двух групп разнотипных водоёмов отличался высоким видовым богатством (от 160 до 343 внутриродовых таксонов) и наиболее сложной таксономической структурой (табл. 1, 2).

В каждом из других 10 озёр пропорции веду- щих по видовому богатству отделов были специфичными, таксономическая структура более простая, число видов изменялось в пределах 64-167 таксонов внутриродового ранга (табл. 1). Так, в четырех мелководных озёрах: Харовое, Опкан, Ужиное, Лизинка преобладали, как и в первой группе из 9 водоёмов, эвгленовые, зелёные и диатомовые водоросли, но в других соотношениях. На первом месте в пересыхающих оз. Опкан и Ужиное были диатомовые водоросли, представленные в основном видами бентоса, в оз. Харовое и Лизинка – эвгленовые. Флора зелёных водорослей, в частности наиболее богато представленного в остальных озёрах порядка Chlorococcales, в этой группе водоёмов обеднена, а доля диатомовых и эвгленовых самая высокая: соответственно 19-51 и 11-27%. В мезоацидном олигогумозном оз. Гудронное 3 и в олигоацидном полигумозном оз. Гудронное 4 по числу видов преобладали зелёные, эвгленовые и золотистые водоросли (табл. 1). В оз. Гудронное 3 их соотношение – 39, 20 и 12%, в оз. Гудронное 4 вклад этих отделов почти одинаков: по 20-22%. В карстовом оз. Золотянка ведущие позиции принадлежали диатомовым, зелёным и золотистым водорослям. В составе фитопланктона озёр Стрельные 6, 7, 8 преобладали зелёные водоросли, на втором и третьем месте по видовому разнообразию в оз. Стрельное 6 – диатомовые, а также золотистые в равной пропорции с цианопрокариотами, в оз. Стрельное 7 – эвгле- новые и золотистые, в оз. Стрельное 8 – золотистые и динофитовые.

В целом для этих 10 водоёмов характерно меньшее разнообразие зелёных водорослей (1343%) и высокий вклад фитофлагеллят в альгоф-лору планктона, за исключением пересыхающих, где основная роль принадлежала диатомовым. Кроме того, в озёрах с ацидными условиями отмечено низкое разнообразие цианопрокариот, что является одной из особенностей закисленных водоёмов.

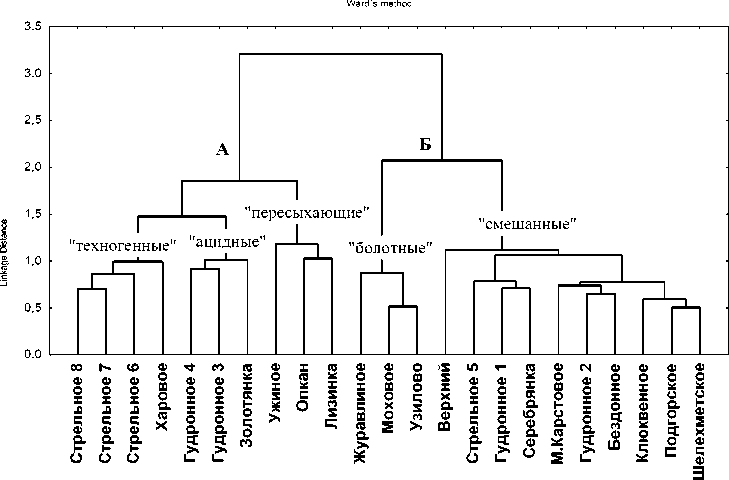

Применение другого метода классификации водоёмов – кластерного анализа на основе сравнения степени общности видового состава, оцененной по коэффициенту Сёренсена-Чекановского [2, 3] дало близкие результаты: выделено две группы кластеров А и Б (рис. 3).

Рис. 3. Дендрограмма флористического сходства планктона озер

В группе Б те же 13 водоёмов со сходными пропорциями распределения видов по отделам (см. выше), они составили два кластера. В один из них, хорошо обособленный, выделились болотные озёра (рис. 3). В другой вошли водоёмы разные по происхождению, уровню рН (от ацидно-нейтральных до олигощелочных), цветности (от олиго- до полигумозных), минерализации (от очень малой до средней), этот кластер условно назван «смешанные». Нейтральные и олигоще-лочные озёра, входящие в него (Шелехметское, Клюквенное, Подгорское, Бездонное), выделялись бóльшим разнообразием цианопрокариот и сходством их состава. Ацидно-нейтральные озёра Серебрянка и Гудронное 1 имели много общих видов из отделов зелёных, динофитовых и золотистых водорослей. Для многих озёр этого кластера характерно сравнительное разнообразие диатомовых класса Centrophyceae. Пруд Верхний, вошел в этот кластер, имея со всеми меньшее сходство, что может быть связано с его происхождением и местоположением – запрудный водоём на окраине села, активно используемый местными жителями, чем, вероятно, обусловлена особенность его альгофлоры: богатство и индивидуальность состава эвгленовых водорослей.

В группу А вошли 10 водоёмов со специфичными альгофлорами (рис. 3). Это озёра с тем же диапазоном цветности и минерализации, что и в группе Б. В большинстве из них наблюдалось действие таких неблагоприятных факторов как: неустойчивый водный режим, низкие значения рН. Озёра распределились по трем кластерам «ацидные», «пересыхающие», «техногенные». Характерной особенностью большинства из них (кроме пересыхающих) был высокий вклад фи-тофлагеллят из разных отделов в состав альгоф-лоры планктона.

В кластер «ацидные» выделились озёра Гудронные 3, 4 и Золотянка с сульфатным типом минерализации. Они имеют самый бедный видовой состав, сходство которого обусловлено общностью флор золотистых водорослей и некоторых других групп фитофлагеллят. Для озёр Стрельные 6, 7, 8 и Харовое кластера «техногенные» также характерен близкий видовой состав фитофлагел-лят, прежде всего динофитовых и золотистых и невысокое разнообразие зелёных и диатомовых водорослей во флоре. Кластер «пересыхающие» образовали озёра Ужиное, Опкан и Лизинка, особенностью которых было разнообразие диатомовых.

В целом дендрограмма так же передает невысокую степень сходства альгофлор, связанную с индивидуальностью сочетания условий в исследованных озёрах. Для водоёмов кластеров «бо- лотные» и «смешанные» характерно объединение на бóльшем уровне сходства, в кластерах «пересыхающие» и «ацидные» оно минимально.

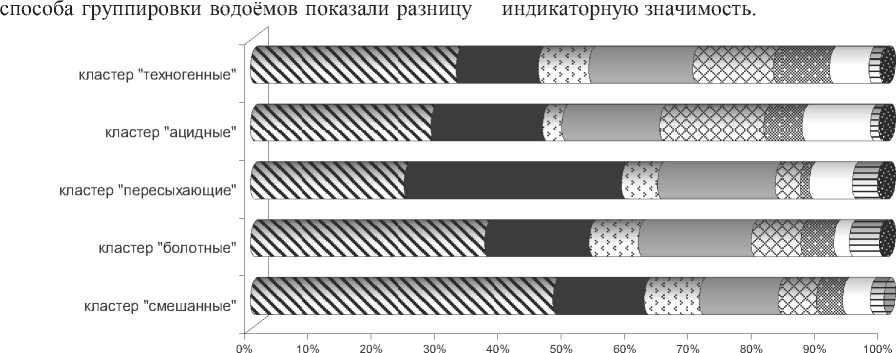

На рисунке 4 показано соотношение в распределении видов по отделам в кластерах озёр: в кластерах «болотные» и «смешанные» оно сходно, в остальных более индивидуально. Это хорошо согласуется с выделением групп озёр по соотношению отделов водорослей. Кроме того, оба альгофлор для озёр одного происхождения и ландшафтного положения. Из группы «Стрель-ных озёр», сходных по гидрохимическому составу воды [4], резко выделяется по всем характеристикам фитопланктона озеро Стрельное 5; «Гудронные озёра», более разнородные по химизму вод, так же попадают в разные кластеры. Все это отражает высокую чувствительность фитопланктона к состоянию среды обитания и его большую

Cyanoprokaryota

Chlorophyta

Bacillariophyta

Chrysophyta

Cryptophyta

Dinophyta

Euglenophyta

Xanthophyta

Raphidophyta

Рис. 4. Соотношение в распределении видов по отделам в кластерах водоёмов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, сравнение локальных альгоф-лор по видовому богатству и структуре позволило выявить:

– отличия в степени насыщенности альгофлор отдельных озёр таксонами различного ранга с упрощением структуры и снижением числа таксонов в пересыхающих и ацидных водоёмах;

– сохранение рангового положения ведущих отделов в альгофлорах озёр: основу видового богатства (как и во флоре в целом) формировали зелёные, диатомовые и эвгленовые водоросли, на первом месте, как правило, были зелёные;

– ведущую роль порядков Chlorococcales, Euglenales и Raphales в ранжированных по видовому богатству списках порядков локальных аль-гофлор;

– разнообразие спектров ведущих семейств, с наиболее значимой ролью во всех озёрах семейств Euglenaceae, Chlorellaceae, Scenedesmaceae, Oocystaceae, Fragilariaceae и Oscillatoriaceae;

– существенное различие структуры родовых спектров альгофлор, в которых наиболее значимы роды Trachelomonas, Phacus, Euglena,

Cryptomonas, Scenedesmus, Chlamydomonas, Nitzschia;

– крайнее разнообразие видового состава аль-гофлор отдельных водоёмов;

– уменьшение доли общих таксонов и усиление различия состава и структуры альгофлор по мере снижения систематического ранга, отражающее экологическую специфику рассматриваемых озёр.

Результаты сравнения альгофлор озёр по соотношению крупных таксономических категорий (отделов) и по видовому составу позволили выделить группы водоёмов и охарактеризовать особенности их альгофлор. Водоёмы со сходными и со специфичными соотношениями в распределении видов по отделам хорошо отличаются друг от друга по ряду характеристик:

– озёрам первой группы свойственна наиболее сложная структура флоры водорослей и её высокое видовое богатство, а так же наиболее значимая роль отдела зёленых;

– для водоёмов второй группы характерны специфичные пропорции ведущих отделов, более простая таксономическая структура, видовое богатство ниже, меньшее разнообразие зелёных водорослей, высокий вклад фитофлагеллят в аль- гофлору планктона за исключением пересыхающих, где основная роль принадлежала диатомовым; в озерах с ацидными условиями отмечена минимальная доля сине-зеленых;

– результаты кластеризации водоёмов по видовому составу согласуются с выделением групп озёр по соотношению отделов водорослей: выделились две группы кластеров, состоящих из озёр со сходными пропорциями распределения видов по отделам, и водоёмов со специфичными аль-гофлорами;

– объединение озёр в группы и кластеры демонстрирует зависимость видового состава и структуры альгофлоры от влияния жестких факторов (неустойчивый водный режим, низкие значения pH).

Список литературы Водоросли планктона малых водоёмов юга лесостепного Поволжья (альгофлора: сравнительная характеристика озёр по составу планктона)

- Горохова О.Г. Водоросли планктона малых водоемов юга лесостепного Поволжья (Альгофлора: таксономическая структура)//Известия Самарского научного центра РАН. 2014. Т. 16, № 5. С. 249-257.

- Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчётов. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. М.: Наука, 1973. 256 с.

- Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М.: Наука, 1982. 287 с.

- Номоконова В.И. Трофическое состояние исследованных озер на территории Самарской области и в Низовье реки/Фитопланктон малых озер в бассейне Нижней Волги//Ресурсы экосистем Волжского бассейна. Т. 1. Водные экосистемы. Тольятти: ИЭВБ РАН. «Кассандра», 2008. С. 117-119.