Водоросли планктона малых водоёмов юга лесостепного Поволжья (количественная характеристика фитопланктона)

Автор: Горохова Ольга Геннадьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-1 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены количественные и структурные показатели альгоценозов планктона в малых эвтрофных водоёмах юга лесостепного Поволжья. Охарактеризована динамика фитопланктона и особенности состава групп водорослей, её определяющих.

Фитопланктон, количественные показатели, малые водоёмы, охраняемые территории, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148205331

IDR: 148205331 | УДК: 574.583

Текст научной статьи Водоросли планктона малых водоёмов юга лесостепного Поволжья (количественная характеристика фитопланктона)

Настоящая статья продолжает серию публикаций, посвященных изучению водорослей планктона малых водоёмов юга лесостепного Поволжья, находящихся на охраняемых территориях Самарской области. В предыдущих работах [1, 2, 3] была дана гидрологическая характеристика исследованных озёр, представлены результаты изучения таксономической структуры, разнообразия водорослей планктона и сравнительная характеристика альгофлоры; оценено трофическое состояние водоёмов по показателям фитопланктона. В данной статье рассмотрены особенности количественного развития и динамики альгоценозов озёр, состав преобладающих групп водорослей. Динамика и обилие фитопланктона определяются комплексом взаимосвязанных факторов – изменением световых и температурных условий, гидрохимическими особенностями, степенью обеспеченности биогенными элементами, морфометрией водоёмов и рядом других [4-7]. Исследования малых водоёмов юга лесостепного Поволжья, актуальны в связи с их локализацией вне зоны непосредственного антропогенного воздействия, а также с рассмотрением количественных и структурных особенностей фитопланктона озёр высокой трофности с различным сочетанием цветности и рН [1]. Трофические условия являются одним из основных факторов, определяющих степень развития фитопланктона и состав доминантов, а уровень цветности и рН – специфику структурной организации альгоценозов [5, 7-9].

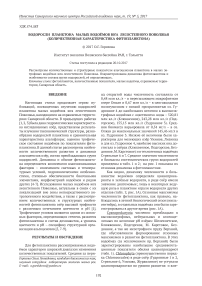

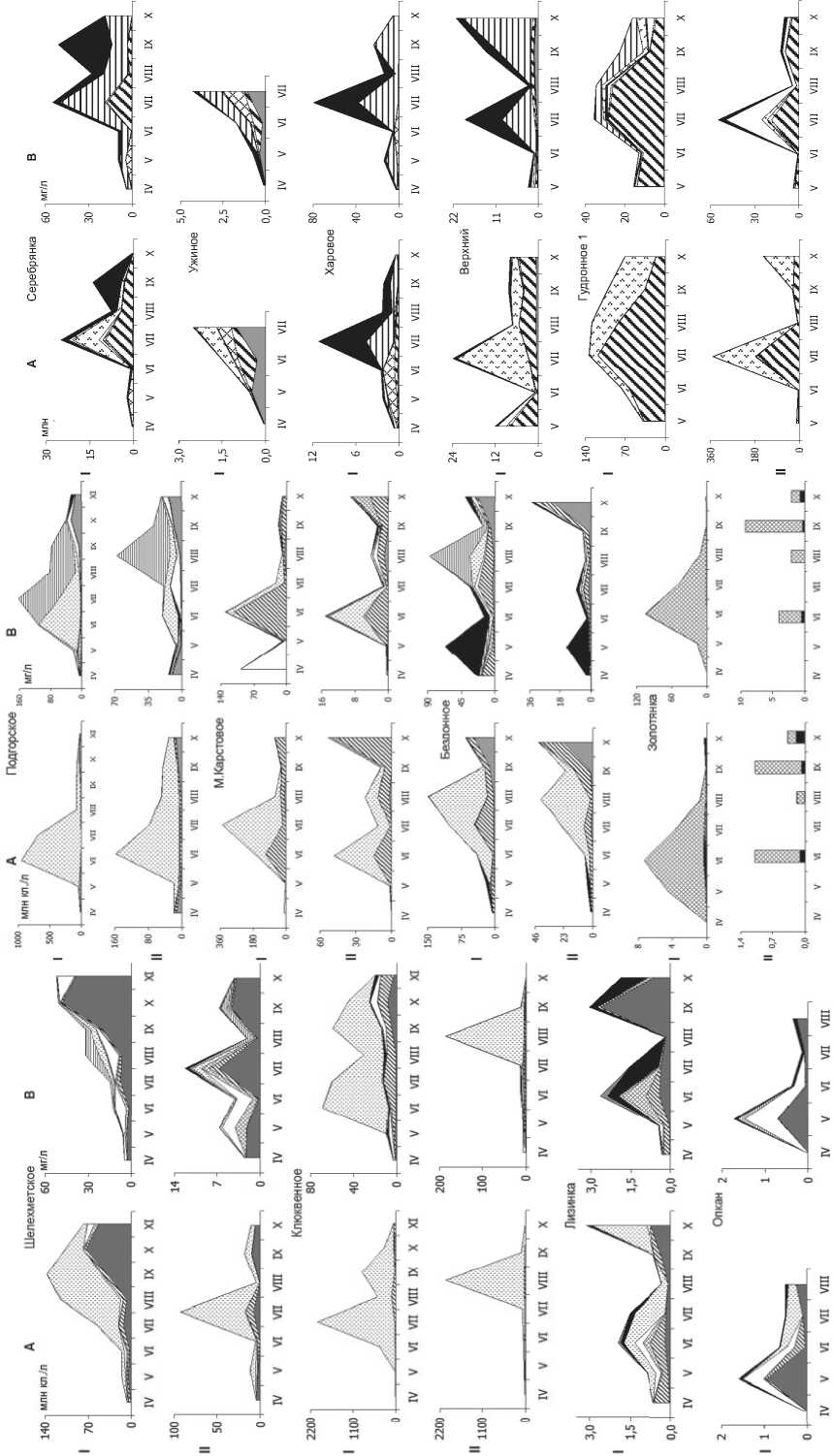

од открытой воды численность составляла от 0,48 млн кл./л – в пересыхающем макрофитном озере Опкан и 0,67 млн кл./л – в олигоацидном полигумозном с низкой прозрачностью оз. Гудронное 4 до наибольших величин в высокоэвтрофных водоёмах с «цветением» воды – 520,81 млн кл./л (Клюквенное), 243,28 млн кл./л (Подгорское), 155,15 млн кл./л (Гудронное 3). Средняя биомасса варьировала от 0,54 мг/л – в оз. Опкан до максимальных значений 145,46 мг/л в оз. Гудронное 3. Низкие её величины были характерны для мелеющих озёр Ужиное, Лизинка и для оз. Гудронное 4, наиболее высоких она достигала в озёрах (Клюквенное, Подгорское, Бездонное, М. Карстовое) и в техногенных водоёмах Стрельные 6 и 7. Средние значения численности и биомассы систематических групп водорослей приведены в табл. 1 и 2; на рис. 1 показана их сезонная динамика в фитопланктоне.

Как видно, динамику численности в большинстве водоёмов определяли цианопрокариоты и зелёные водоросли, в ряде озёр имели значение диатомовые; лишь в некоторых ведущую роль в планктоне играли водоросли других отделов (табл. 1; рис. 1А). Сезонные максимумы численности фитопланктона, как правило, наблюдались в летний биологический сезон (июль-сентябрь), в отдельных водоёмах они были зарегистрированы в другое время (рис. 1А).

Cyanoprokaryota численно преобладали в высокоэвтрофных, нейтральных и олигоще-лочных по величине рН озёрах: Шелехметское, Клюквенное, Подгорское, М. Карстовое, Бездонное, а так же мезотрофном пруду Верхний, где обусловливали формирование сезонных максимумов в развитии фитопланктона. В этих водоёмах (за исключением пр. Верхний) были зарегистрированы наибольшие средневегетационные показатели обилия цианопрокариот (табл. 1). Chlorophyta (преимущественно порядка Chlorococcales) в ряде озёр (Гудронные 1 и 2, Стрельное 6, Узилово, Журавлиное) не уступали цианопрокариотам по уровню развития и вме-

Таблица 1. Средняя численность (млн кл./л) основных систематических групп водорослей и суммарная численность фитопланктона

|

Cyanopro-karyota |

Chryso-phyta |

Bacillario-phyta |

Crypto-phyta |

Dino-phyta |

Eugleno-phyta |

Chloro-phyta |

Общая |

|

|

пойменное озеро (ландшафт волжской поймы), «НП Самарская Лука» |

||||||||

|

Шелехметское |

33,27/14,09* |

1,61/0,21 |

23,90/4,31 |

3,10/0,40 |

0,06/0,02 |

0,09/0,05 |

4,27/2,02 |

66,34/21,10 |

|

озёра в местах староречий (ландшафт надпойменной террасы), «НП Самарская Лука» |

||||||||

|

Клюквенное |

478,02/370,33 |

1,14/0,38 |

4,31/1,44 |

1,49/0,83 |

0,02/0,03 |

0,28/0,25 |

35,52/12,95 |

520,81/386,21 |

|

Опкан |

0,14 |

0,01 |

0,26 |

0,15 |

0,004 |

0,04 |

0,07 |

0,67 |

|

Лизинка |

0,59 |

0,05 |

0,23 |

0,09 |

0,001 |

0,08 |

0,24 |

1,30 |

|

пруды (ландшафт карстующихся возвышенностей), «НП Самарская Лука» |

||||||||

|

Верхний |

4,46 |

0,27 |

0,38 |

0,53 |

0,07 |

0,36 |

3,88 |

9,99 |

|

Подгорское |

225,12/45,90 |

3,82/0,51 |

8,25/5,35 |

0,82/0,66 |

0,50/0,15 |

0,16/0,15 |

4,59/3,82 |

243,28/56,55 |

|

Харовое |

0,03 |

0,44 |

0,05 |

0,10 |

0,83 |

1,35 |

0,23 |

3,04 |

|

карстовые озёра (ландшафт карстующихся возвышенностей), «НП Самарская Лука» |

||||||||

|

Бездонное |

32,95/9,73 |

0,41/0,001 |

9,61/3,85 |

0,56/0,10 |

0,19/0,01 |

1,28/0,47 |

13,86/6,28 |

58,89/20,25 |

|

М.Карстовое |

59,96/8,52 |

0,72/0,62 |

1,52/0,35 |

1,52/0,03 |

0,03/0,01 |

0,14/0,07 |

34,67/11,20 |

98,60/20,82 |

|

Золотянка |

0,00/0,00 |

2,19/0,57 |

0,02/0,01 |

0,01/0,01 |

0,01/0,00 |

0,13/0,10 |

0,04/0,00 |

2,39/0,68 |

|

Серебрянка |

1,65 |

0,49 |

0,10 |

0,24 |

0,33 |

2,06 |

2,36 |

7,27 |

|

Ужиное |

0,28 |

0,17 |

0,45 |

0,01 |

0,01 |

0,02 |

0,22 |

1,16 |

|

техногенные водоёмы (ландшафт Жигулёвских гор), Жигулёвский заповедник |

||||||||

|

Гудронное 1 |

32,22/50,94 |

0,26/0,23 |

0,08/0,09 |

0,25/0,75 |

0,26/0,02 |

0,08/0,18 |

58,26/38,28 |

91,36/90,45 |

|

Гудронное 2 |

14,94/17,19 |

1,02/0,44 |

4,29/1,47 |

1,16/0,49 |

0,21/0,01 |

0,12/0,05 |

18,29/14,48 |

40,07/34,15 |

|

Гудронное 3 |

0,03/0,49 |

0,04/0,03 |

0,02/0,03 |

0,02/0,07 |

0,01/0,00 |

0,42/2,24 |

18,32/152,29 |

18,86/155,15 |

|

Гудронное 4 |

0,17/0,00 |

0,20/0,24 |

0,02/0,00 |

0,10/0,16 |

0,02/0,01 |

0,04/0,02 |

0,13/0,05 |

0,68/0,48 |

|

Стрельное5 |

1,52/1,02 |

3,73/0,15 |

0,31/0,07 |

0,54/0,22 |

0,25/0,01 |

0,07/0,12 |

21,25/23,59 |

27,74/25,22 |

|

Стрельное6 |

2,51/26,85 |

0,53/1,19 |

0,06/0,79 |

0,19/0,38 |

0,38/0,58 |

0,02/0,07 |

2,87/18,15 |

6,55/48,04 |

|

Стрельное7 |

4,01/7,70 |

0,56/4,03 |

0,03/0,02 |

0,82/0,49 |

2,94/1,41 |

0,24/0,37 |

0,94/6,18 |

9,53/20,20 |

|

Стрельное8 |

0,44/0,43 |

0,44/2,07 |

0,02/0,01 |

0,56/0,61 |

0,40/0,24 |

0,09/0,01 |

0,91/0,73 |

2,84/4,10 |

|

болотные водоёмы (ландшафт верховых болот), памятник природы «Рачейский бор» |

||||||||

|

Узилово |

13,88/17,04 |

0,54/2,40 |

0,19/0,10 |

0,36/0,34 |

0,52/0,09 |

0,64/0,32 |

5,47/3,74 |

21,61/24,03 |

|

Моховое |

0,25 |

0,46 |

0,11 |

0,25 |

0,03 |

0,23 |

5,62 |

6,97 |

|

Журавлиное |

6,25/8,72 |

0,91/0,53 |

0,07/0,11 |

0,61/0,11 |

0,34/0,11 |

0,10/0,03 |

12,04/8,91 |

20,59/18,74 |

* Примечание. Цифры над чертой – в поверхностном горизонте, под чертой – в придонном сте с ними обусловливали ход сезонной динамики численности в течение периода открытой воды, а в оз. Моховое и Стрельное 5 представители этого порядка всецело его определяли (рис. 1А). Средняя за сезон численность хлорококковых водорослей достигала наибольших значений в оз. Гудронное 1 (52,43 млн кл./л). Сезонные максимумы численности в озёрах с обильным развитием планктонных видов цианопрокариот (родов Microcystis, Aphanocapsa, Anabaena) наблюдались во время наибольшего прогрева воды (июнь-август); коэффициент корреляции численности этих видов с температурой наиболее высок (0,91) в глубоких стратифицированных водоёмах Гудронные 1 и 2, М. Карстовое, Бездонное. В озёрах, где к числу ведущих групп относились зелёные хлорокок- ковые водоросли (Chlorococcales), подъёмы численности фитопланктона, связанные с их интенсивным развитием, также отмечались в летний период. В некоторых озерах (Стрельное 5, М. Карстовое, Бездонное) сезонный количественный максимум с их участием формировался в сентябре-октябре (рис. 1), что, вероятно, связано с полным разрушением стратификации и обогащением воды биогенными элементами.

Bacillariophyta имели наибольшее значение для характеристики фитопланктона пойменного озера Шелехметское, где они формировали подъём численности в сентябре-ноябре (рис. 1). В этом водоёме развивался целый комплекс мелкоразмерных диатомей класса Centrophyceae, которые являются доминантами планктона и в Волжских водохранилищах [10, 11]. Роль видов класса Cen-

Bacillariophyta Cyanoprokaryota Chlorophyta Cryptophyta Dinophyta

Euglenophyta Chrysophyta Raphidophyta Xanthophyta

Рис. 1. Сезонная динамика численности (А) и биомассы (В) фитопланктона в поверхностном (I) и придонном (II) горизонтах воды озер

trophyceae выражена и в планктоне карстового оз. Бездонное, где с их участием был сформирован октябрьский подъём численности, а так же в оз. Подгорское и Гудронное 2 (рис. 1А). В озере Ужиное из представителей класса Centrophyceae в составе доминирующего комплекса, как по численности, так и по биомассе зарегистрирована Aulacoseira italica [11]. Максимальная среднесезонная численность диатомовых была отмечена в оз. Шелехметское (табл. 1), что на порядок-два выше, чем в других водоёмах.

Удельный вклад Bacillariophyta в суммарную численность был высоким в пересыхающем оз. Опкан, и мелководном оз. Лизинка (рис 1А), где комплексы массовых видов диатомей лишь отчасти представлены истинно планктонными видами, и более многочисленны были бентосные формы класса Pennatophyceae. В целом, в планктоне большинства озёр диатомовые водоросли имели лишь второстепенное значение. Это может быть связано, с наличием в ряде водоёмов стратификации и отсутствием динамики водных масс, к которой планктонные виды диатомовых достаточно требовательны [5, 12]. Например, в стратифицированном карстовом оз. Бездонное, интенсивное развитие и пик численности диатомовых в планктоне зарегистрированы в сентябре-октябре в условиях полного перемешивания при гомотермии, а в пойменном оз. Шелехметское, с отсутствием выраженной стратификации, диатомовые развивались в толще воды весь период наблюдений. Кроме того, в озёрах, где развивались планктонные виды диатомовых, установлена обратная связь их обилия с температурой (коэффициент корреляции по численности 0,46-0,92, по биомассе

Таблица 2. Средняя биомасса (мг/л) основных систематических групп водорослей и суммарная биомасса фитопланктона

|

Cyanopro-karyota |

Chryso-phyta |

Bacillario-phyta |

Crypto-phyta |

Dino-phyta |

Eugleno-phyta |

Chloro-phyta |

Общая |

|

|

пойменное озеро (ландшафт волжской поймы), «НП Самарская Лука» |

||||||||

|

Шелехметское |

1,56/0,38 |

0,86/0,56 |

15,99/2,89 |

4,07/0,70 |

2,03/0,45 |

0,27/0,15 |

0,88/0,36 |

25,66/5,51 |

|

озёра в местах староречий (ландшафт надпойменной террасы), «НП Самарская Лука» |

||||||||

|

Клюквенное |

24,02/32,40 |

0,39/0,28 |

2,68/1,44 |

2,20/1,38 |

0,29/0,56 |

1,19/0,87 |

6,56/2,038 |

37,40/38,97 |

|

Опкан |

0,01 |

0,001 |

0,22 |

0,21 |

0,04 |

0,05 |

0,01 |

0,54 |

|

Лизинка |

0,03 |

0,14 |

0,61 |

0,05 |

0,001 |

0,41 |

0,17 |

1,45 |

|

пруды (ландшафт карстующихся возвышенностей), «НП Самарская Лука» |

||||||||

|

Верхний |

0,10 |

0,08 |

0,10 |

0,15 |

6,17 |

2,69 |

0,52 |

9,84 |

|

Подгорское |

21,65/4,51 |

0,85/0,13 |

6,99/4,37 |

2,12/1,98 |

23,26/9,42 |

1,21/0,93 |

1,07/0,71 |

57,14/22,05 |

|

Харовое |

0,001 |

0,87 |

0,08 |

0,17 |

11,19 |

8,13 |

0,12 |

20,58 |

|

карстовые озёра (ландшафт карстующихся возвышенностей), «НП Самарская Лука» |

||||||||

|

Бездонное |

3,94/0,64 |

0,75/0,001 |

5,12/3,52 |

2,01/0,49 |

9,91/0,27 |

10,41/2,84 |

8,34/2,31 |

40,48/10,07 |

|

М.Карстовое |

5,04/1,33 |

0,72/0,62 |

0,86/0,17 |

14,61/0,25 |

0,92/0,19 |

0,79/0,20 |

19,79/1,93 |

42,73/4,69 |

|

Золотянка |

0,00/0,00 |

25,61/3,93 |

0,06/0,01 |

0,01/0,001 |

0,13/0,00 |

0,51/0,38 |

0,01/0,00 |

26,32/4,32 |

|

Серебрянка |

0,06 |

0,67 |

0,05 |

0,34 |

12,94 |

7,83 |

3,17 |

25,09 |

|

Ужиное |

0,03 |

0,38 |

0,40 |

0,01 |

0,56 |

0,16 |

0,18 |

1,71 |

|

техногенные водоёмы (ландшафт Жигулёвских гор), Жигулёвский заповедник |

||||||||

|

Гудронное 1 |

1,67/0,86 |

0,50/0,51 |

0,04/0,06 |

1,20/5,37 |

3,83/0,07 |

0,59/1,37 |

14,97/6,09 |

22,84/14,35 |

|

Гудронное 2 |

4,84/2,53 |

4,99/1,26 |

1,73/1,00 |

6,83/3,34 |

3,93/0,24 |

1,11/0,17 |

6,42/4,21 |

29,91/12,75 |

|

Гудронное 3 |

0,01/0,04 |

0,05/0,04 |

0,11/0,04 |

0,07/0,01 |

0,10/0, 00 |

2,11/10,97 |

13,69/134,36 |

16,14/145,46 |

|

Гудронное 4 |

0,01/0,00 |

0,10/0,05 |

0,04/0,00 |

0,36/1,00 |

0,42/0,05 |

0,15/0,07 |

0,21/0,03 |

1,33/1,20 |

|

Стрельное5 |

0,09/0,04 |

9,43/0,22 |

0,29/0,18 |

1,21/0,53 |

6,85/0,46 |

0,35/1,16 |

4,16/3,07 |

22,44/5,65 |

|

Стрельное6 |

0,26/4,59 |

0,62/3,55 |

0,18/2,62 |

0,56/2,48 |

3,82/26,46 |

0,11/0,41 |

1,20/6,53 |

6,74/46,66 |

|

Стрельное7 |

0,12/0,57 |

0,63/3,31 |

0,01/0,10 |

1,91/1,84 |

40,72/34,32 |

1,40/3,60 |

0,33/3,61 |

45,13/47,36 |

|

Стрельное8 |

0,03/0,03 |

0,82/1,41 |

0,01/0,003 |

1,86/2,19 |

9,78/12,56 |

0,45/0,04 |

0,39/0,29 |

13,35/16,52 |

|

болотные водоёмы (ландшафт верховых болот), памятник природы «Рачейский бор» |

||||||||

|

Узилово |

0,34/1,30 |

0,72/3,14 |

0,19/0,06 |

0,62/0,71 |

8,92/4,36 |

3,49/1,64 |

1,90/0,65 |

16,42/11,86 |

|

Моховое |

0,01 |

0,44 |

0,70 |

0,46 |

0,45 |

1,35 |

1,24 |

4,77 |

|

Журавлиное |

0,26/0,47 |

1,27/0,78 |

0,42/0,45 |

0,79/0,12 |

1,58/0,58 |

0,32/0,11 |

2,60/1,77 |

13,71/10,18 |

0,45-0,96). Возможно, в некоторых водоёмах Жигулевского заповедника, где сбор проб начинался только в мае, ранневесеннее развитие диатомовых в планктоне было пропущено.

В остальных водоёмах основу фитопланктона формировали представители других отделов, часто в сочетании обусловливая подъёмы численности в разные периоды вегетационного периода (рис. 1А). Так, в ряде водоёмов (в основном искусственного происхождения) были многочисленны фитофлагелляты . Например, в полигумозном олигоацидном оз. Гудронное 4 развивались почти исключительно жгутиковые формы, в фитопланктоне оз. Стрельные 7 и 8 – различные виды динофитовых, золотистых, а так же криптофитовых водорослей преобладали почти весь период открытой воды, в оз. Харовое динамику сезонных изменений численности определяли эвгленовые, золотистые и динофитовые (рис 1А).

Преобладание в планктоне фитофлагеллят рассматривают как адаптивную стратегию к ряду факторов: световым условиям, закислению и повышенной цветности вод, уровню трофии, степени биодоступности элементов минерального питания [8, 9, 13, 14]. Обилие жгутиковых в исследованных озёрах определялось несколькими условиями: знáчимое положение эвгленовых – высокой трофностью, малой минерализацией, мелководностью большинства водоёмов. В условиях стратифицированных озёр прослеживалось преобладание крупноклеточных видов динофитовых и криптофитовых водорослей, а в болотном – рафидофитовых. Преимуществу многих видов фитофлагеллят способствовала и повышенная цветность воды ряда озёр. Фи-тофлагелляты в озёрах были представлены в основном широко распространёнными видами, но сочетание разных условий сформировало индивидуальные для каждого водоёма комплексы массовых видов жгутиковых [2, 15]. Наиболее специфичен состав массовых форм фитофла-геллят в планктоне оз. Золотянка и Гудронное 3, где зарегистрировано продолжительное развитие одного-двух видов, которые формировали монодоминантные сообщества и обусловливали динамику обилия фитопланктона на протяжении нескольких месяцев (рис. 1). Так, фитопланктон мезоацидного сульфатного, оли-гогумозного оз. Гудронное 3 характеризовался доминированием (май-июль) представителя зелёных водорослей порядка Chlamydomonadales (Chlamydomonas cf. reinchardtii), массовое развитие которого придало воде зелёный цвет. После прекращения его вегетации численность водорослей значительно снизилась, и далее её определяли также в основном фитофлагелляты. Максимальная средневегетационная численность жгутиковых отдела Chlorophyta была зареги- стрирована именно в этом озере (133,96 мг/л). Массовое развитие в ацидных озёрах видов порядка Chlamydomonadales наблюдается нередко [13, 14]. В ацидно-нейтральном сульфатном, мезо-полигумозном карстовом оз. Золотянка, в массе развивались 1-2 вида золотистых водорослей (Dinobryon, Mallomonas), определяя ход сезонной динамики фитопланктона. Сезонные максимумы численности в озёрах с преимущественным развитием фитофлагеллят отмечались – с участием золотистых в мае-июне, других групп жгутиковых – чаще летом (рис. 1).

Таким образом, в большинстве озёр уровень и динамика численности зависели в основном от развития двух групп водорослей: цианопрокариот и зелёных (Chlorococcales), что нередко наблюдается в эвтрофных нейтральных водоёмах умеренной зоны [5, 6, 9]. Преобладание по численности фитофлагеллят в оз. Золотянка, Серебрянка, Гудронные 3 и 4, является, вероятно, особенностью этих ацидно-нейтральных водоёмов с сульфатным типом минерализации (в трёх из них в сочетании с повышенной цветностью). Знáчимое участие жгутиковых форм в планктоне озёр техногенного происхождения Стрельные 7 и 8 позволяет сделать предположение о действие факторов неблагоприятных для вегетации некоторых групп водорослей, в особенности Chlorococcales, которые обильны в большинстве озёр, в частности в оз. Стрельное 5 из этой же группы, что вероятно обусловлено спецификой происхождения Стрельных озёр [1].

Особенности динамики биомассы фитопланктона и состав определяющих её групп водорослей в исследованных озёрах подробно рассмотрены ранее [3, 15]. В целом цианопрокариоты и зелёные водоросли, численно преобладающие в большинстве озёр, в суммарной биомассе имели гораздо меньшее значение. Так, Cyanoprokaryota полностью определяли изменения биомассы лишь в гиперэвтрофном оз. Клюквенное, а зелёные хлорококковые водоросли имели значение в отдельных водоёмах (рис 1В). Доля диатомовых в формировании биомассы наиболее знáчима в тех озёрах, где они были компонентом доминирующего комплекса по численности. Основная же роль в создание суммарной биомассы принадлежала крупноклеточным видам фитофлагеллят, из которых наибольший вклад вносили динофитовые; кроме них компонентом доминирующего комплекса в большинстве озёр были эвгленовые, золотистые, криптофитовые водоросли (в болотном озере – рафидофитовые). Биомасса фитофла-геллят нередко достигала десятков мг/л, что обусловливало формирование сезонных максимумов суммарной биомассы фитопланктона (рис 1В). В среднем вклад жгутиковых в биомассу составлял от 54 до 99 %, лишь в отдельных озёрах меньше. В сезонном аспекте максимум биомассы фитопланктона часто приходился на летний период, однако в целом ряде озёр отмечены ее ранне-весений или осенний подъемы, по уровню сравнимые с летним, реже превосходящие его (рис. 1В), что характерно для эвтрофных вод. Для отдельных водоёмов установлена крайне высокая биомасса планктонных водорослей, достигающая 500 мг/л (рис. 1В).

Отмечена разница структурных и количественных показателей фитопланктона поверхностного и придонного горизонтов в исследованных озёрах (рис. 1). В некоторых водоёмах, где численность определяли цианопрокариоты и зелёные водоросли (Подгорское, Бездонное, М.Карстовое, Журавлиное), её сезонные изменения имели идентичный характер в поверхностном горизонте и у дна. В то же время в неглубоких озёрах (Клюквенное, Стрельное 6) подъёмы численности этих двух групп не совпадают, что связано как с распределением водорослей в толще воды, так и с разницей в составе доминирующих на разных горизонтах видов. Уровень численности и биомассы в ряде озёр с доминированием планктонных видов цианопрокариот выше в поверхностном горизонте (рис. 1). В тех озёрах, где по численности хорошо выражена роль фитофлагеллят, формируемые ими подъёмы отражаются и в суммарной численности фитопланктона. Динамика и величины биомассы в различных озёрах более индивидуальны: специфика связана с особенностями вертикального распределения доминирующих видов фитофла-геллят, различные группы которых принимают основное участие в создание биомассы.

Несмотря на широкий диапазон изменений количественных показателей фитопланктона в исследованных озёрах, группы водоёмов, выделившиеся при кластеризации [2], хорошо различались по среднему уровню численности, биомассы (табл. 3) и структурными характери- стикам. Низкой была средняя численность фитопланктона в кластерах озёр «пересыхающие» и «ацидные» (исключение – оз. Гудронное 3), высокий уровень численности характерен для водоёмов кластера «смешанные», с максимальными значения в высокоэвтрофных озёрах с «цветением» воды. Минимум средних значений биомассы зарегистрирован в кластере «пересыхающие», высоких величин она достигала в водоёмах, составляющих кластер «смешанные»; не уступал им уровень биомассы в кластере «техногенные», абсолютный же максимум был зарегистрирован в ацидном оз. Гудронное 3.

Средние значения биомассы фитопланктона в озёрах обоих групп кластеров изменялись (в отличие от численности) в более близком диапазоне. Это связано с разницей размерной структуры доминирующих групп водорослей: в озёрах с преобладанием крупных фитофлагел-лят средний (за период открытой воды) ценоти-ческий объём клеток был выше. Так, в кластере «техногенные» он составил 4308 и 2448 мкм3 (в поверхностном и придонном горизонтах соответственно), в кластере «ацидные» 4610 и 3267 мкм3. В озёрах других кластеров, с обильным развитием мелкоклеточных цианопрокариот и зелёных водорослей (Chlorococcales), эти величины на порядок меньше: в кластере «болотные» 704 мкм3 в поверхностном и 493 в придонном горизонтах, «смешанные» – 805 и 283 мкм3 соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для количественных показателей альгоце-нозов планктона исследованных водоёмов характерно изменение в очень широком диапазоне значений: средней за период открытой воды численности от 0,48 млн кл./л (в пересыхающих и ацидных озёрах) до 520,81 млн кл./л (в высокоэвтрофных водоёмах с «цветением воды»),

Таблица 3. Средняя численность и биомасса фитопланктона в кластерах озер

|

Кластеры озёр |

Численность, млн кл./л |

Биомасса, мг/л |

||

|

О м |

дно |

О м |

дно |

|

|

«техногенные» |

5,49 2,84-9,53 |

20,71 4,10-37,84 |

21,449 6,74-45,13 |

35,309 16,52-45,05 |

|

«аридные» |

1,53 (18,86) 0,68-2,39 |

0,58 (155,15 ) 0,48-0,68 |

13,83 (16,14) 1,33-26,32 |

2,76 (145,46) 1,20-4,32 |

|

«пересыхающие» |

1,04 0,67-1,30 |

- |

1,23 0,54-1,71 |

- |

|

«болотные» |

16,39 6,97-21,61 |

21,39 18,74-24,03 |

11,645 4,77-16,42 |

11,02 10,18-11,86 |

|

«смешанные» |

116,44 7,27-520,81 |

81,87 20,82-386,21 |

31,35 9,849-57,14 |

14,38 4,69-38,97 |

Примечание. Цифры над чертой – средние значения для кластера, под чертой – диапазон средних значений в озёрах, входящих в кластер. Средние значения в кластере «ацидные» даны без учета данных для озера Гудронное 3, которые приведены в скобках.

биомассы – от 0,54 до 145,46 мг/л. Уровень и динамику численности в большинстве озёр определяют цианопрокариоты и зелёные хлорококковые водоросли, участие диатомовых в планктоне выражено лишь в отдельных озёрах, а наиболее значимо для пойменного. Сезонные максимумы численности, как правило, наблюдаются в летний биологический сезон (июль-сентябрь). Установлено, что величины биомассы и её изменения зависят преимущественно от развития крупноклеточных видов фитофлагеллят, в основном динофитовых, эвгленовых, а также криптофитовых и золотистых водорослей. В сезонном аспекте максимум биомассы водорослей планктона часто приходится на летний период, в то же время, во многих озёрах отмечены её ранневесенний или осенний подъёмы, по уровню сравнимые с летним или превосходящие его, что характеризует водоёмы как высокоэвтрофные. Для альгоценозов планктона озёр установлены различия размерной структуры. Отмеченная разница количественных показателей фитопланктона поверхностного и придонного горизонтов в исследованных озёрах связана с составом доминирующих видов и особенностями их вертикального распределения.

Список литературы Водоросли планктона малых водоёмов юга лесостепного Поволжья (количественная характеристика фитопланктона)

- Горохова О.Г., Паутова В.Н. Водоросли планктона малых водоёмов юга лесостепного Поволжья (Альгофлора: таксономическая структура)//Изв. Самарского НЦ РАН. 2014. Т.16. № 5. С. 249-256.

- Горохова О.Г., Паутова В.Н. Водоросли планктона малых водоёмов юга лесостепного Поволжья (Альгофлора: сравнительная характеристика озёр по составу планктона)//Изв. Самарского НЦ РАН. 2015. Т.17, № 4. С. 194-202.

- Горохова О.Г. Характеристика трофического состояния малых водоёмов Средне-Волжского биосферного резервата по фитопланктону//«Вода: химия и экология». 2013 г. № 11. С. 46-53.

- Михеева Т.М. Сукцессия видов в фитопланктоне: определяющие факторы. Минск: Изд-во БГУ, 1983. 70 с.

- Трифонова И.С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона. Л., 1990. 184 с.

- Никулина В.Н. Методы оценки качества вод по структурным и функциональным характеристикам альгофлоры//Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем. Тез. докл. междунар. конф. СПб., 2006. С.111-112.

- Лаврентьева Г. М. Фитопланктон малых удобряемых озер. М., 1986.103 с.

- Корнева Л.Г. Закономерности изменения структурной организации фитопланктона при эвтрофировании и ацидификации пресных вод//VIII съезд ГБО РАН: Тез. докл. Калининград, 2001. Т. 1. С.167-168.

- Охапкин А.Г., Воденеева Е.Л., Юлова Г.А. Фитопланктон водоёмов заповедника «Керженский» (Нижегородская область)//Бот. журн. 2004. Т. 89, № 8. С. 1264-1275.

- Генкал С.И. Атлас диатомовых водорослей планктона реки Волги. СПб. Гидрометеоиздат, 1992. 128 с

- Генкал С.И., Горохова О.Г. Материалы к флоре диатомовых водорослей (Centrophyceae) водоёмов Самарской Луки//Изв. Самарского НЦ РАН. 2008. Т. 10, № 5/1. С. 205-215.

- Быковский В.И. Движение водных потоков и фитопланктон//Гидробиол. журн. 1978. Т. 14, № 2. С. 40-47.

- Fyson A., Nixdorf B., Kalin M. The acidic lignite pit lakes of Germany -microcosm experiments on acidity removal through controlled eutrophication//Ecological Engineering. 2006. V. 28. Р. 288-295.

- Beulker C., Lessmann D., Nixdorf B. Aspects of phytoplankton succession and spatial distribution in an acidic mining lake (Plessa 117, Germany)//Acta Oecol. 2003. N 24. P. 2-31.

- Горохова О.Г. Фитофлагелляты в планктоне водоёмов охраняемых территорий Самарской области//тез. IV Международного симпозиума «Экология свободноживущих простейших наземных и водных экосистем». Тольятти, 2011. С. 20.