Военная кампания 1705 г. в Ломбардии. Наступление Евгения Савойского и форсирование р. Ольо

Автор: Кутищев А.В.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: История

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается военное искусство периода войны за испанское наследство (1701-1714 гг.). В центре исследования - боевые действия в Северной Италии в 1705 г. Целью статьи стало выявление на примере отдельной кампании особенностей военного искусства начала XVIII в. Научная новизна работы заключается в том, что в ней представлен выделенный период европейской военной истории с привлечением до сих пор не отраженных в отечественной историографии источников. Статья актуализирует вопрос о компаративном анализе военного искусства периода войны за испанское наследство (1701-1714 гг.) и Великой Северной войны (1700-1721 гг.). В результате исследования автор пришел к выводу, что в военных действиях в Ломбардии в 1705 г. проявились как общие, так и отличительные черты военной стратегии эпохи. Последние обнаружились в активном и решительном характере боевых действий, в настойчивости и целеустремленности военачальников. Типичными чертами стали: сковывающий методизм управления, доминирование логистики над оперативными действиями, преобладание маневра над полевым боем, позиционный характер военных действий.

Война за испанское наследство (1701-1714 гг.), западноевропейское военное искусство xviii в, евгений савойский, герцог вандом, маневренная и позиционная тактика

Короткий адрес: https://sciup.org/149148131

IDR: 149148131 | УДК: 94(44).033 | DOI: 10.24158/fik.2025.4.19

Текст научной статьи Военная кампания 1705 г. в Ломбардии. Наступление Евгения Савойского и форсирование р. Ольо

Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург, Россия, ,

Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg, Russia, , https://orcid org/0000-0001-6921-3344

кризиса мировых цивилизаций. Претендующий на экзистенциальность, он не только привел в действие прикладные военно-политические практики, но и активизировал рефлексию глубинных цивилизационных смыслов. В этой связи особый интерес приобретает профессиональный и культурноисторический анализ военного искусства как неотъемлемой части западноевропейской и русской цивилизаций. Настоящая работа продолжает серию статей, посвященных войне за испанское наследство (1701–1714 гг.) – крупнейшему военно-политическому конфликту с участием ведущих западноевропейских держав, проходившему одновременно с Великой Северной войной (1700– 1721 гг.) (Кутищев, 2023; 2024; 2025 и др.). Только одно это совпадение вызывает естественное желание провести параллели между войнами начала XVIII в., сравнить военную культуру России и передовых европейских держав эпохи позднего феодализма. При этом военное дело рассматривается как своеобразие цивилизационной ойкумены, в котором Запад и Восток обречены на историческое сосуществование. Исследование войны за испанское наследство (1701–1714 гг.) позволяет глубже проникнуть в европейскую культуру накануне Нового времени с ее нравственной, политической и сословно-общественной рефлексией; способствовать глубокому пониманию сущностных истоков культурных противоречий, содействовать попыткам формирования механизма их предупреждения и разрешения – такова, по большому счету, задача настоящего исследования.

Методологической базой исследования выступил историко-системный подход, который предполагает анализ объекта исследования как целостного комплекса взаимосвязанных элементов.

Практическая значимость настоящей статьи заключается в том, что материал, представленный в ней, особенно интересен в свете компаративного сопоставления этой общеевропейской войны и «нашей», Великой Северной войны 1700–1721 гг. Анализ военного дела России и Западной Европы начала XVIII в. может стать новым импульсом в историософском дискурсе об отечественной цивилизационно-культурной идентичности.

Теоретическая база исследования . Северная Италия, лакомый кусок в династических притязаниях и Бурбонов, и Габсбургов, являлась одним из главных театров войны за испанское наследство (1701–1714 гг.). Военные действия здесь отличались как масштабностью замыслов, так и решительностью их осуществления. Сюда были привлечены значительные силы и средства. В них были задействованы видные военачальники эпохи: принц Евгений Савойский, герцог Л.-Ж. Вандом, граф Г. Штаремберг и др.

Война в Италии привлекала пристальное внимание как современников, так и военных исследователей. Поэтому ее историография, в том числе и военной кампании 1705 г., довольно обширна и разнообразна. Среди источников, прежде всего, следует упомянуть военную корреспонденцию Людовика XIV, принца Евгения Савойского и герцога Вандома. Собранная и систематизированная такими исследователями, как Ж. Ламберти, Ф. Хеллер, Ф. Во и Ж. Пеле, она раскрывает самый широкий спектр аспектов войны в Италии – от общих стратегических до самых обыденных рутинных1. Подробные записки оставили потомкам шевалье Кенси и Фолар, генералы Сент-Илер и Фекьер2. Любопытны воспоминания весьма осведомленных придворных короля-солнца – маркизов Сюрша и Донжо, а также известного жизнеописателя эпохи, герцога Сен-Си-мона3. Военно-профессиональный нарратив статьи основывается на многотомном академическом труде австрийского генштаба конца XIX в. «Feldzuge des Prinzen Eugen von Savoyen», 7 том которого подробно освещает боевые действия 1705 г.4 Общий обзор военных действий с детальным оперативно-тактическим анализом заимствован у таких европейских историков, как А. Арнет, Х. Перини, Н. Хендерсон, Дж. Линн (Arneth, 1864; Périni, 1900; Henderson, 1965; Lynn, 1999). Особый интерес вызывает освещение событий отечественными военными историками Н.С. Голицыным, А.З. Пузыревским (Голицын, 1873; 1875; Пузыревский, 1889).

Исследования и результаты. Военные поражения Людовика XIV в 1704 г. обеспечили Великому альянсу превосходство в Южной Германии и на Рейне, но практически не отразились на ситуации в Италии. Здесь, в общем, все шло по инерции предыдущих кампаний. Франко-испанские Бурбоны продолжали владеть стратегической инициативой. В Пьемонте они уверенно одолевали Виктора – Амадея Савойского, шаг за шагом занимая его города и территории. В Северной Италии они оттеснили имперские войска в предгорья Альп на побережье озера Гарда, надежно контролируя выходы на плодородные равнины Ломбардии. Герцог Савойский из последних сил сопротив- лялся, отчаянно взывая о помощи к Вене, Лондону и Гааге. Громкая победа при Бленхейме 16 августа 1704 г. в некоторой степени внушила ему определенную надежду. В Италию начали прибывать подкрепления из Германии. Но главное – во главе имперских войск в 1705 г. был поставлен самый талантливый и опытный военачальник Империи Габсбургов – принц Евгений Савойский1. Перед ним была обозначена достойная его полководческого гения трудная задача – спасти от полной катастрофы Савойю, шансы которой уменьшались с каждым днем.

Она действительно была трудновыполнимой – принцу Евгению предстояло преодолеть от р. Адиже до Турина около 300 км по территории, контролируемой французами. Каждый шаг необходимо было оспаривать в тяжелых боях, причем противник располагал значительными силами и в любой момент мог усиливаться за счет резервов (табл. 1, 2). В Пьемонт пролегали два маршрута: через Ломбардию, между южными склонами Альп и р. По и правым берегом р. По. Оба варианта имели положительные и отрицательные стороны. Выбор в любом случае зависел от конкретно складывающейся обстановки.

Таблица 1 – Силы противников в Ломбардии к началу кампании 1705 г.2

Table 1 – Enemy forces in Lombardy by the Start of the 1705 Campaign

|

Армия Евгения Савойского |

Франко-испанская армия Великого приора |

||||

|

пехота |

кавалерия |

всего |

пехота |

кавалерия |

всего |

|

23 296 |

7 973 |

31 269 |

23 100/54 бтн. |

8 160/68 эск. |

31 260 |

Таблица 2 – Силы противников в Пьемонте и Савойе к началу кампании 1705 г.3

Table 2 – Enemy Forces in Piedmont and Savoy by the Start of the 1705 Campaign

|

Армия Виктора-Амадея Савойского |

Франко-испанская армия герцога Вандома |

||||

|

пехота |

кавалерия |

всего |

пехота |

кавалерия |

всего |

|

9–10 000/ 26 бтн. |

5–6 000/ 19 полков |

15–16 000 |

24 000/60 бтн. |

6 300/67 эск. |

30 300 |

Стратегия франко-испанской армии сводилась к следующему: герцог Вандом4, главнокомандующий всеми силами в Италии, должен был усиливать давление на Виктора – Амадея Савойского и осадить его столицу, Турин, в то время как его брат, Великий приор5, должен был предотвратить попытки Евгения Савойского прорваться на помощь Савойе. Две французские армии обладали преимуществом: они занимали центральное положение по отношению к противнику и в зависимости от обстоятельств могли перебрасывать подкрепления друг другу. И наоборот, их противники должны были сражаться врозь против объединенных армий6. Кроме того, франко-испанская коалиция обладала численным превосходством (см. табл. 1).

Подготовка к кампании. Зиму 1704–1705 гг. имперские войска провели на западном берегу оз. Гарда в окрестностях Сало, Торболе и Ривы. Штаб-квартира располагалась в Говардо. В письме Людовику XIV Вандом так оценивал занятый неприятелем плацдарм: «Позиции проходят по возвышенности, к которым было очень трудно подобраться. Перед ними располагаются пять или шесть хорошо укрепленных деревень. Все дома оборудованы бойницами и сообщаются между собой посредством окопов, блокировавших друг друга»7. Позиция была безупречной, чего нельзя сказать о личном составе корпуса, который после суровой зимы находился в жалком состоянии. Прибыв в конце апреля в Роверето и ознакомившись с реальным положением армии, Евгений Савойский не мог скрыть крайней озабоченности перед императором: «Я понимаю, что нужно спешить, но с голодными и полураздетыми солдатами, без денег, палаток, хлеба, повозок и артиллерии это просто невозможно. Куда ни бросишь взгляд, кругом слышны одни лишь стенания, и ничего кроме нищеты и страданий… Если в поход выступит отряд, скажем, в 100 солдат, то через полчаса 50 из них выйдут из строя из-за отсутствия обуви… Дезертирство достигло невероятных размеров – около 50 человек ежедневно»1. Практически целый месяц ушел на восстановление боеспособности армии, встречу и размещение прибывающих из Баварии подкреплений. Собрав войска, в мае Евгений Савойский попытался пробиться к Гвардо, центру расположения имперской армии, кратчайшим путем, но был отражен Вандом на р. Минчио2. Пришлось идти трудным маршрутом вокруг оз. Гарда. Обремененные множеством груженых повозок и артиллерией узкими горными дорогами войска почти месяц буквально пробивались к цели. Сосредоточение сил завершилось только к концу мая. Численность имперской группировки в Говардо достигла 24 тыс. пехоты и 8 тыс. кавалерии3.

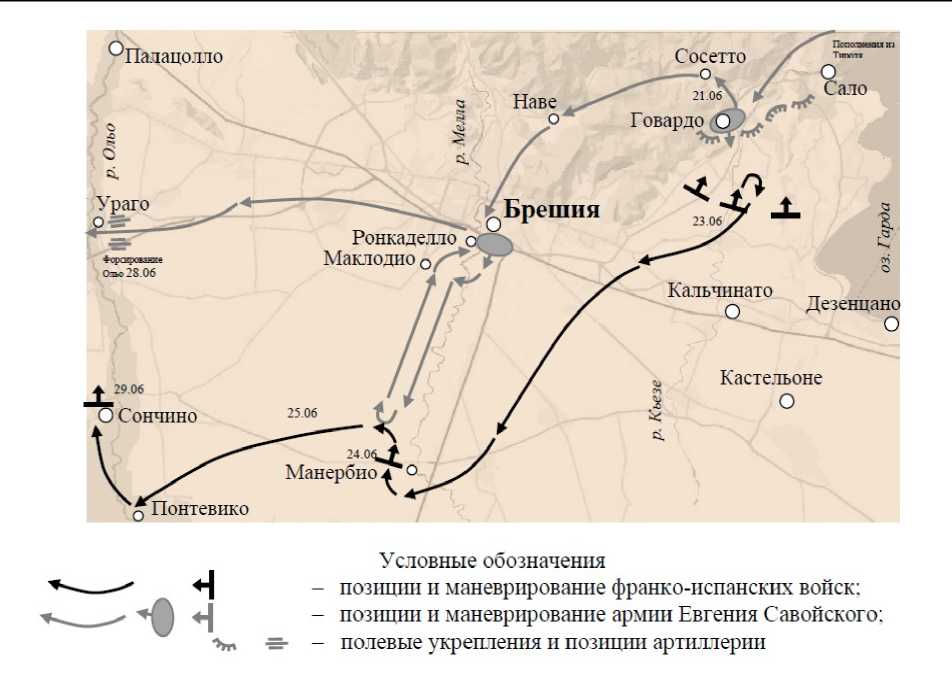

Французы широкой полосой расположились от Дезенцано до Палаццоло на р. Ольо, блокируя все выходы из предгорий на равнину Ломбардии. Главной своей задачей герцог Вандом считал не допустить прорыва имперских войск из горных узостей Гавардо на плодородную равнину Брешии. Считая южное направление наиболее вероятным для прорыва, он предпринял все меры для создания здесь непреодолимой обороны. Вся территория от горно-лесистого массива, непосредственно прилегающего к Брешии, до оз. Гарда была превращена в единый укрепленный район: лесистые отроги гор, высоты и деревни усилены полевыми фортификациями и артиллерией, горные тропы и лесные дороги перекопаны рвами или завалены засеками. Маршал считал эту позицию непреодолимой, о чем не без самодовольства писал 24 мая Людовику XIV: «Я не могу представить себе, чтобы враги были настолько могущественны и самоуверенны, чтобы отважиться нас атаковать, но если они все же осмелятся на это, я уверяю Ваше Величество, они потерпят жестокое поражение»4. Своими укреплениями французы буквально заперли имперцев в их лагере5: «мы стеснили их до крайности, практически лишив возможности добывать корм для людей и лошадей, в то время как у нас его в изобилии»6. Позиции армии Вандом считал вполне надежными и 28 мая убыл в Пьемонт, поручив командование своему брату, Великому приору.

Прорыв принца Евгения к Брешии . Альтернативным выходом из теснин Говардо на равнины Брешии был окружной путь вокруг горного массива, через Сопрапонте, Сосето и Наве. Это направление считалось непроходимым для армии с тяжелой артиллерией и многочисленными обозами. Дорога от деревни Сопрапонте к Сосетто представляла собой узкий проселок, пересекавший многочисленные лесные распадки и неглубокие овраги. Его чрезмерная узость, затяжные подъемы и пологие спуски делали движение повозок и артиллерии чрезвычайно сложным делом. Это понимали французы и ограничились выставлением здесь постов наблюдения. Великий приор видел в ней «единственную сторону, из которой принц Евгений еще может добывать пропитание, не рассчитывая больше на местность перед лагерем, которую я отнял у него ... Я считаю, что ему не хватает многого, без чего армия не может двинуться в поход. По-видимому, он ожидает всего этого, а также подкрепления войск, из Германии»7. Он явно недооценивал Евгения Савойского, который все чаще обращал внимание на дорогу Сосетто – Наве. Постепенно мысли об обходном маневре, какое-то время существовавшие в виде гипотезы, оформились в конкретный план действий. В конце концов было решено прорываться именно на этом направлении. Чтобы подольше держать противника в неведении, условлено было покидать лагерь постепенно и небольшими отрядами. Уже 1 июня со строгим соблюдением секретности отряд в «500 лошадей и столько же пеших солдат» убыл в направлении Сосетто с целью взять под контроль горные дефиле. С 4 июня в том же направлении потянулись полковые обозы, тяжелая артиллерия и понтонный парк. Одновременно гусарские отряды и легкая конница развернули активную разведывательно-поисковую деятельность вдоль дороги Гавардо – Брешия, чтобы укрепить уверенность противника в том, что именно здесь готовится наступление. Тем не менее полностью скрыть массовую перегруппировку не удалось, но Великий приор упрямо не придавал этому серьезного значения. Он был уверен, что сумеет быстро отреагировать на любую неожиданность со стороны врага. От его доклада королю от 17 июня веет пренебрежением к Евгению: «До сих пор противник довольствовался лишь отправкой своих обозов и несколько отрядов пехоты в Наве… Ему, должно быть, многого не хватает, раз он еще не двинулся с места. В то же время я готов немедленно последовать за ним вверх по Ольо … Я так хорошо подготовил все дороги, что ничто не помешает мне покинуть этот лагерь, совершив форсированный марш, если в этом будет необходимость»8.

В ночь на 22 июня вся имперская армия в полном молчании покинула лагерь и выступила на Сосетто. Движение проходило медленно, часто из-за многочисленных повозок случались заторы и задержки. Тем не менее к вечеру 23 июня основная масса войск спустилась с лесистых предгорий и вышла на оперативный простор, заняв позицию западнее Брешии у Ронкаделло. Хотя французы предвидели такие события, внезапность изменения обстановки в пользу противника стала для них неприятным сюрпризом (Arneth, 1865: 315).

Великий приор не был новичком в военном деле. Он справился с первым замешательством и предпринял контрмеры. Своей главной задачей теперь он считал оборону рубежа р. Ольо, естественного препятствия на пути Евгения на запад. 23 июня французы двинулись на Геди и Монти-роне, на следующий день перешли р. Меллу и заняли сильную позицию между Манербио и Бас-сано1, «причем фронт боевой линии… прикрывался большим каналом, берущим начало в Мелле и впадавшим прямо в Ольо ниже Понтевико2. Тем самым Великий приор прикрыл путь Евгению на юг, к р. По и одновременно угрожал его правому флангу, если тот решит форсировать р. Ольо.

В это время обессиленная после трудного перехода армия Евгения отдыхала у Ронкаделло, поджидая артиллерию и многочисленных отставших. Узнав поздно вечером 24 июня о приближении противника, Евгений поднял армию в ружье. По данным разведки, движение французов проходило «в достаточно беспорядочном состоянии»3, чем решено было воспользоваться и атаковать неприятеля на марше. Но на этот раз в войну неожиданно вмешалась природа. Из-за начавшихся дождей окрестности вскоре превратились в грязевые болота. Дорога была «разбитой и узкой: чтобы хоть как-то продвигаться, приходилось постоянно наводить мосты слева и справа через каналы и разлившиеся ручьи»4. Чем ближе к противнику, тем идти становилось все труднее. Пехота буквально выбивалась из сил, двигаясь по колено в грязи. Великий приор так описывал последующие события: «Принц Евгений, который, по-видимому, пришел атаковать арьергард, … видя, что я спокойно жду его на превосходной позиции, с наступлением ночи отступил, и мне только что сообщили …, что он возвращается в Ронкаделло по той же дороге, по которой пришел»5.

Форсирование имперцами р. Ольо . Несмотря на то, что все говорило в пользу наступления Евгения Савойского на запад к Ольо, Великий приор не разделял этих взглядов. Вопреки мнению генералитета и разведки он был уверен, что Евгений будет прорываться к По. Его отступление он считал временным, для пополнения запасов, после чего имперцы вновь повторят попытку прорыва. Наступление противника к Ольо он считал маловероятным, так как в этом случае Евгений подставлял под удар свой правый фланг и тыл. Тем более что разлившаяся после непрерывных дождей Ольо теперь представляла собой весьма серьезную преграду6. Поэтому Великий приор решил остаться на позиции у Манербио7, хотя, по словам шевалье Кенси, почти все в лагере понимали, что «положение наше было весьма выгодно, и нам было бы желательно, чтобы принц Евгений напал на нас здесь, но у него был другой план – форсировать Ольо»8. Оборона реки теперь становилась второстепенной задачей, которая была возложена на испанский корпус генерала Торальбы. Он располагал всего 7 батальонами и 7 эскадронами, но этого, как считал Великий приор, вполне достаточно, чтобы продержаться до прибытия помощи. Для быстрой связи с Торральбой у Понтевико были возведены 2 понтонных моста.

Этим заблуждением, если не сказать – оплошностью, как нельзя лучше воспользовался Евгений. Игнорируя угрожающее фланговое положение французов, 27 июня имперская армия в трех колоннах устремилась прямо к Ураго (рис. 1).

Пока имперская пехота спешила к переправе, Евгений «установил на холме недалеко от берега» 40 орудий и открыл шквальный огонь по противоположному берегу9. Не выдержав обстрела, солдаты Торальбы очистили противоположный берег. «Тогда принц приказал гренадерам переправиться на подручных средствах, занять позицию на другом берегу и только затем заняться наведением моста»10. Одновременно напротив Кальчо и Пумененго были разведаны броды, по которым пехота перешла реку и отбросила французские посты от берега. К полудню 28 июня большая часть имперской армии была уже на правом берегу и окапывалась у Кальчо фронтом на юг (Périni, 1900: 14). Раздосадованному Великому приору ничего не оставалось, как также перейти реку у Понтовико и «окопаться совсем рядом с неприятелем»11, после чего на театре установилось недолгое затишье.

Рисунок 1 – Боевые действия в Ломбардии в июне 1705 г.1

Figure 1 – The Fighting in Lombardy in June 1705

Заключение . Первый этап военной кампании 1705 г. в Ломбардии завершился в пользу Евгения Савойского. Его армия вырвалась из горных дефиле на оперативный простор. Трудная естественная преграда, р. Ольо, была позади, причем переправа прошла сравнительно легко и бескровно. Хотя между ним и его целью, Турином, было еще немало таких рек, но это был заметный тактический успех Евгения Савойского, который значительно поднял моральный дух его небольшой армии.

В отличие от современных военачальников, полагавшихся на выжидательность и осторожность, Евгений Савойский придерживался наступательной стратегии. Он отличался подвижностью и активностью, изобретательностью и находчивостью. Вместе с тем его дерзкие быстрые движения чередовались с длительными этапами затишья: «Принц Евгений... действовал с удивительными с его стороны медлительностью и нерешительностью – и потому всегда и во всем был предупреждаем Вандомом» (Голицын, 1873: 109; 1875: 154). Успехи Евгения Савойского во многом объяснялись его относительной независимостью от коммуникаций. Например, он смело жертвовал тыловыми связями с Тиролем, когда этого требовала оперативная необходимость.

Французы придерживались классической для той эпохи пассивной оборонительной стратегии, тон которой задавал сам король: «Людовик не ставил задачи вышвырнуть австрийцев из Италии, а лишь пытался препятствовать их объединению с Герцогом Савойским и освобождению Турина» (Henderson, 1965: 118). Действуя в соответствии с предпочтениями монарха, Великий приор ограничивался обороной, полагаясь на водные преграды или труднопроходимые горнолесистые районы. Его сильно укрепленные позиции у Говардо Евгений обошел окружным маневром. Попытка Великого приора остановить решительного противника занятием сильной фланговой позиции потерпела фиаско. Имперцы просто проигнорировали ее, практически на виду французов спокойно форсировали Ольо и устремились вглубь Ломбардии.

1 L'Etat de Milan divisé en ses principales parties, avec partie des Etats de Venise et des duchés de Modene, Mantoue et Parme. Dédié au Roy par son tres humble et tres obeissant serviteur et fidel sujet Jean-Baptiste Nolin, geographe ordinaire de sa Majesté [Электронный ресурс] // Gallica. URL: (дата обращения 31.08.2024) ; Pele J.J.G. Atlas des mèmoires militaires relatifs a la succession d’Espagne sous Louis XIV. P., 1836. Р. 70.

Вместе с тем это была типичная кампания эпохи доминирования маневренной тактики (Lynn, 1999: 301). Противники пытались добиться успеха исключительно изменением своих позиций. Один из панегиристов Вандома впоследствии напишет: «Это было соперничество маршей и контрмаршей, финтов и ложных выпадов»1. Военный историк XIX в. А.З. Пузыревский описывал военное дело этой эпохи как «войну маневров, где употреблялись все утонченности искусства, распространение ложных слухов, нечаянные нападения, скрытые обходы, чтоб достигнуть предположительной цели без вступления в бой с противником» (Пузыревский, 1889: 196).

Военная кампания в Ломбардии дала новый импульс развитию полевой фортификации. Оба противника широко применяли инженерные сооружения. Полевые лагеря, места стоянок и речных переправ выбирались тщательно с учетом местности и обязательно укреплялись. Военные действия показывали возросшую роль понтонно-мостовой службы. Уже на этом этапе Евгений жаловался на недостаток понтонных средств, что сказалось на его последующих неудачах в летне-осенний период кампании2.

Список литературы Военная кампания 1705 г. в Ломбардии. Наступление Евгения Савойского и форсирование р. Ольо

- Голицын Н.С. Великие полководцы истории: в 2 ч. СПб., 1875. Ч. 2. 195 с.

- Голицын Н.С. Всеобщая военная история новых времен: в 2 ч. СПб., 1873. Ч. 2. 280 с.

- Кутищев А.В. Людовик XIV против Виктора Амадея Савойского. Военная кампания 1704 года в Савойе // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2025. Т. 24, № 1. С. 40-52. DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-1-40-52 EDN: XOEGCJ

- Кутищев А.В. Перелом в войне за испанское наследство (1701-1714 гг.). Военная кампания 1704 года // Манускрипт. 2024. Т. 17, № 3. С. 151-160. DOI: 10.30853/mns20240022 EDN: HMENKE

- Кутищев А.В. Покорение Пьемонта. Война за испанское наследство 1701-1714 гг. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2023. Т. 15, № 2. С. 182-195. https://. DOI: 10.22363/2312-8127-2023-15-2-182-195 EDN: AEGBID

- Пузыревский А.З. Развитие постоянных регулярных армий и состояние военного искусства в век Людовика XIV и Петра Великого. СПб., 1889. 348 с.

- Arneth A. R. Prinz Eugen von Savoyen. Wien, 1864. Band 1. 542 s. (на нем. яз.).

- Henderson N. Prince Eugen of Savoy. N. Y.; Washington, 1965. 324 р.

- Lynn J. A. The Wars of Louis XIV 1667-1714. L.; N. Y., 1999. 421 p.

- Périni H. de. Batailles françaises. Ernest Flammarion. P., 1900. Vol. IV. 496 p. (на фр. яз.).