Военно-полевой хирург Н.И. Пирогов

Автор: Самохвалов И.М., Рева В.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Юбилейный выпуск

Статья в выпуске: 3-1 т.15, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изложены заслуги и вклад Н.И. Пирогова в формирование самостоятельного направления клинической медицины - военно-полевой хирургии.

Н.и. пирогов, военно-полевая хирургия, иммобилизация, обезболивание, раневая инфекция

Короткий адрес: https://sciup.org/140260015

IDR: 140260015 | DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.22.19.004

Текст научной статьи Военно-полевой хирург Н.И. Пирогов

… Как хирург военно-полевой Пирогов не имел себе равного во все века, в любой стране, у всех народов.

С.С. Юдин, 1968

Среди всех отраслей медицины, вклад в которые внес Пирогов, ключевым является его вклад в совершенствование системы оказания помощи на войне и развитие военно-полевой хирургии. Тысячи жизней спасены лично им; десятки и сотни тысяч раненых спасены благодаря идеям, концепциям и новым операциям, разработанным им и его многочисленными последователями.

С ранних лет волей-неволей молодому Пирогову приходилось много слышать о войне и видеть ее печальные последствия. Войны начала XIX века способствовали созданию военно-полевой хирургии в России, что не могло не сказаться на появлении крупных ученых того времени, оказавших немалое влияние на мысли и убеждения Пирогова. Будущему великому хирургу весьма повезло с учителями. Его главные наставники — врач М.Я. Мудров (Москва) и хирург И.Ф. Мойер (Дерпт), участвовавшие в лечении раненых в Отечественной войне 1812 года, безусловно, воздействовали на формирование личности молодого хирурга и ученого [1]. Много позже, во время поездки Пирогова в Париж, ему самому довелось познакомиться с великим Ж.-Д. Ларреем 1 .

После избрания профессором Императорской Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, Пирогов стал интересоваться воззрениями на военную медицину. Источников подобных знаний, изданных одними только русскими авторами, в то время было уже немало: «Краткое наставление о важнейших хирургических операциях» Я.В. Виллие (1806), «Слово о пользе и предметах военной гигиены или науки сохранять здоровье военнослужащих» М.Я. Мудрова (1809), «Военно-поход- ная медицина» А.А. Чаруковского (1836). Известны были и произведения авторитетных зарубежных хирургов: «La Methode de traiter les playes faites par les arquebuses et aultres bastons a feu» Амбруаза Паре (1545), «Memoires de chirurgie militaire et campagnes» (1812–1817) Ж.-Д. Ларрея и многие другие.

Имея за плечами опыт предшественников и обладая теоретическими представлениями о лечении раненых на войне, летом 1847 года Пирогов отправляется на Кавказскую войну для испытания эффективности эфирного наркоза. Именно тогда состоялся первый опыт применения Пироговым в полевых условиях эфирного обезболивания, сортировки раненых, сберегательного лечения огнестрельных переломов. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. Пирогов дважды выезжал на театр военных действий, был участником обороны Севастополя, лично прооперировал под наркозом более тысячи

Рис. 1. Панорама «Оборона Севастополя», перевязочный пункт в землянке у Малахова кургана. Н.И. Пирогов (в темно-синем сюртуке) дает указания санитарам.

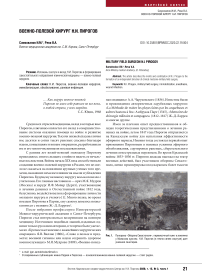

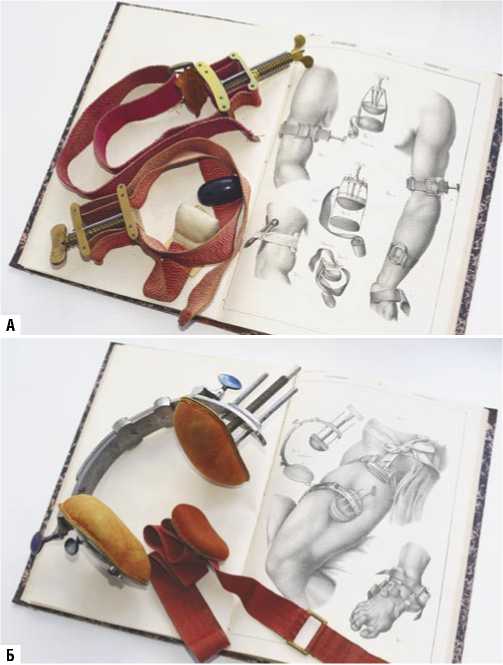

Рис. 2. Компрессории Ж.Л. Пти (а) и Г. Дюпюитрена (б). Такие устройства применялись Н.И. Пироговым для временной остановки наружного кровотечения у раненых (фото проф. Н.Ф.Фомина).

раненых. Обобщив опыт Кавказской кампании и Крымской войны, он издает сначала в 1864 году в Германии, а спустя год — в России, «Начала общей военно-полевой хирургии» — азбуку военной медицины, фундаментальный труд, надолго ставший настольной книгой военных хирургов всего мира и сохранивший актуальность до нашего времени.

Впоследствии, по приглашению Международного комитета Красного креста (МККК), Пирогов осуществлял инспекцию военных госпиталей в ходе Франко-Прусской войны 1870 г. и Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг. В ходе этих поездок Пирогов отмечал, что многие ранее высказанные им положения, касающиеся организации помощи и лечения раненых, были воплощены в жизнь. Итогом инспекций стало издание еще двух крупных трудов, посвященных вопросам военно-полевой хирургии: «Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 году» (1871) и «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877–1878 годах» (1879). По поводу этих сочинений выдающийся хирург Эрнст фон Бергманн, работавший в университетах России и Германии, писал: «Мы никогда не забудем, что наша немецкая хирургия… покоится на работах русского Николая Ивановича Пирогова» [2].

Таким образом, лично участвуя в четырех войнах и изучив опыт многих других конфликтов, Пирогов выявил особенности и отличия военно-полевой хирургии от хирургии мирного времени, сформулировав их в знаменитых 20 положениях — «началах».

Пирогов подчеркивал, что хирургическая тактика на войне определяется не только характером повреждения и состоянием пострадавшего, но и конкретно сложившейся оперативно-тактической и военно-медицинской обстановкой. «Война — это травматическая эпидемия. Как при больших эпидемиях всегда недостает врачей, так и во время больших войн всегда в них недостаток», — писал Пирогов [3]. Другим ключевым моментом военной хирургии является организация помощи: «Не медицина, а администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны» [4]. Успех лечения раненых на войне зависит от организации медицинского обеспечения и умелого руководства системой оказания помощи с одной стороны, и достижений медицины — с другой. «Поэтому врач, получая на свое попечение раненых, должен прежде всего действовать административно, а потом — врачеб-но», — писал он. Пирогов не только определил значение организации в лечении раненых на войне, он разработал конкретные организационные методы при массовом их поступлении. В качестве главного метода решения проблемы «травматической эпидемии» Пирогов предложил медицинскую сортировку. «Я первый ввел сортировку раненых на севастопольских перевязочных пунктах… Я горжусь этой заслугой», — писал он [5]. Пироговская сортировка — это ключ к достижению максимальной производительности и эффективности работы военного врача, средство предупреждения сумятицы и неразберихи в условиях массовых санитарных потерь. Вопросы сортировки Пирогов разработал до мелочей, начиная от раскладки раненых при поступлении (так называемые «пироговские ряды»), осмотра и обследования каждого раненого с установлением предварительного диагноза, до определения очередности, места оказания помощи и последующей эвакуации. По его рекомендациям военные хирурги работают и сегодня. Так, Пирогов при сортировке на севастопольских перевязочных пунктах выделял четыре главные категории раненых: «1) безнадежных (смертельно раненых); 2) требующих безотлагательной или предохранительной помощи; 3) назначаемых в транспорт, и 4) легкораненых» (5). Данные сортировочные группы всецело соответствуют сегодняшним категориям Expectant (Deceased), Immediate, Delayed, Minimal (or Minor), выделяемым указаниями по военной хирургии многих стран, в том числе рекомендациями МККК [6].

Пирогов настаивал на соблюдении принципа непрерывности оказания помощи от поля боя до госпиталя, осознавая при этом, что этапное лечение на войне в разных госпиталях — вынужденная мера и что сокращение числа этапов эвакуации гораздо более рационально: «Всего хуже, когда раненым приходится проходить через несколько врачебных инстанций» [3].

Рис. 3. Хирургические инструменты времен Н.И. Пирогова (Национальный музей медицины Украины).

Пирогов с первых дней своего пребывания на театре Крымской войны погрузился в обстановку творящегося беспорядка и хаоса. «Вся дорога … на протяжении 32 км… была загромождена транспортами с ранеными, орудиями и фуражом. Дождь лил как из ведра. Больные и между ними ампутированные лежали по двое и по трое на подводе. И люди, и животные едва двигались в грязи по колено». Основываясь на полученном опыте, Пирогов впервые с предельной четкостью представил обоснование системы этапного лечения раненых на войне, которая была в 1917 году заключена его последователем В.А. Оп-пелем в формулу «раненый получает такое хирургическое пособие, тогда и там, где и когда в таковом пособии обнаружена надобность», и внедрена в практику советскими хирургами на полях Великой Отечественной войны [7]. Уже в XXI веке, на новом витке развития военной хирургии, эта концепция обрела современную международную формулу: «Правильному пациенту правильная помощь в правильном месте в правильное время» («Right patient, Right care, Right place, Right time») [8]. Сокращение этапов эвакуации было реализовано отечественными военными хирургами в концепциях «неотложной» [9], «ранней» [10] и «оптимальной» [11] специализированной помощи.

Велики заслуги Пирогова в исследовании патологии боевых повреждений, особенно огнестрельных ран, их клинических особенностей, осложнений и лечения. В его рассуждениях о местных и общих патологических процессах при огнестрельных ранениях заложены основы современного учения об огнестрельной ране. Пирогов сформулировал стройную теорию повреждения тканей при огнестрельных ранениях с образованием зоны вторичного некроза. Когда появились технические средства научного исследования полета пули и механизма ее действия на живые ткани (скоростная киносъемка и рентгенокиносъемка), основные положения пироговской теории блестяще подтвердились. Пирогов писал, что воздействие огнестрельного снаряда не ограничивается грубыми анатомическими изменениями по ходу раневого канала: «Что особливо отличает в моих глазах действие огнестрельного снаряда на ткани, это есть именно молекулярное сотрясение, которое оно им сообщает; его границы и степень мы никогда не в состоянии определить точно» [3].

Исходя из научных представлениях о патогенезе огнестрельных ранений, Пирогов настаивал на дифференцированном подходе к выбору методов и определенных схем лечения. Он категорически возражал против первичного ушивания ран: «Я поставил себе теперь правилом, и оно оправдалось множеством случаев… после всех значительных операций не стягивать тотчас краев раны» [12]. Вместо этого он предлагал дренирование, постоянную аспирацию раневого секрета. При ранениях с небольшой зоной повреждения тканей по ходу раневого канала (простых огнестрельных ранах) Пирогов рекомендовал выжидательный метод лечения, зато при ранениях большими огнестрельными снарядами (с кровотечением, переломами костей и пр.) консервативный способ лечения он считал нецелесообразным, склонявшись к активной тактике. Пирогов также советовал обязательно производить широкую подкожную фасциотомию: «... я советую эти ранки расширять под кожею, так предотвратишь напряжение» [3].

Пирогов резко возражал против расширения показаний к ненужным хирургическим вмешательствам у раненых, особенно к первичным ампутациям конечностей. Плохие результаты, полученные Пироговым от первичных ампутаций, подтолкнули его к идее сберегательного лечения. «Не операции, спешно произведенные, а правильно организованный уход за ранеными и сберегательное (консервативное) лечение в самом широком размере должно быть главной целью хирургической и административной деятельности на театре войны» [4]. Когда Пирогова пригласили для консультации героя итальянского освободительного движения генерала Джузеппе Гарибальди, который был ранен пулей в голень (г. Специя, 1862), в отличие от других приглашенных знаменитостей он дал рекомендации по консервативному лечению, которые помогли спасти ногу. Благодарственное письмо Пирогову от Гарибальди и сегодня хранится в музее Военно-медицинской академии.

Для сберегательного лечения огнестрельных переломов костей конечностей Пирогов предложил гипсовую повязку, разработал методику гипсования во всех деталях, предложил различные ее виды в зависимости от локализации и характера повреждений, в том числе глухие, оконные, съемные повязки. Как известно, приоритет открытия гипсовой иммобилизации принадлежит голландскому хирургу А. Матисену, который в 1852 году опубликовал свой способ укрепления повязки гипсом, нашедший тогда незначительное число сторонников. Пирогов был знаком с его работой и отмечал, что наложение повязки таким способом «мешкатно, непрочно, а изготовление и сохранение еще более неудобны, нежели

в крахмальной» [13]. Заслуга Пирогова состоит в том, что он впервые применил гипсование у раненых с огнестрельными переломами и создал на его основе стройную систему сберегательного лечения. Это было выдающееся достижение в военно-полевой хирургии, позволившее во многих случаях отказаться от калечащей первичной ампутации.

В своих трудах Пирогов уделял много внимания проблеме остановки кровотечения как при боевых повреждениях, так и при оперативных вмешательствах. Он указывал на трудности в диагностике характера кровотечения: «Различие артериального кровотечения от венозного тогда только ясно, когда кровь течет в присутствии хирурга или когда она остановилась недавно и больной еще не сильно ослаб» [3]. Можно сказать, что Пирогов предвидел создание приборов, позволяющих определять скорость и направление кровотока в артериях — ультразвуковых допплеровских аппаратов, без которых немыслима современная сосудистая хирургия: «Может быть, в будущем суждено сфигмографиону открыть в биениях поврежденной артерии другие курвы 2 », а также, будучи разочарованным в часто неудовлетворительных результатах перевязок крупных артерий, он предвидел возможность остановки кровотечения не только снаружи, но и изнутри — т.е. предсказал появление рентге-нэндоваскулярной хирургии: «Для хирургии настала бы новая эра, если бы удалось скоро и верно останавливать кровообращение в большой артерии, не обнажая и не перевязывая ее» [3]. Он же одним из первых успешно применил для остановки артериальных кровотечений местные гемостатические средства, которые активно разрабатываются и применяются в современных условиях. При оказании первой помощи Пирогов отводил важное место пальцевому прижатию артерий. «Непосредственное прижатие пальцем в ране, — писал он, — всегда останется самым надежным и самым удобным временным (провизорным) пособием как на поле сражения, так и во время транспортов на перевязочные места» [3]. Учитывая особенности боевой обстановки и длительную эвакуацию, Пирогов предостерегал от использования кровоостанавливающего жгута в порядке само- взаимопомощи, указывая на возможные неблагоприятные последствия его использования необученными бойцами: «Раздача полевых турникетов ... по рукам солдатам, чтобы они сами в случае нужды могли помочь себе, вряд ли принесет пользу» [14]. В этой связи Пирогов акцентировал внимание на базовой медицинской подготовке военнослужащих: «Если его учат стрелять и драться, то его должны также учить и помогать себе. Умение прижать самому себе и раненому товарищу артерию вовсе не мудреное дело; ему можно научиться в несколько дней» [5].

С именем Пирогова связана организация медицинской помощи раненым на войне медицинскими сестрами. Впервые в мире сестры милосердия Крестовоздви-

GHUNDZtGE

ALLCEMEINEK

KRIEGSCHIRURGIE

Ю1ПЫН IWb UA1UK ДКШЛ №>IHHVl\MШПАЛЬНОЙ ПГАкТИХИ И ЬОСПОМНПАШЙ О DKMCKOfl м-йнт

И КАИКДХ-Киб экспклшин xa<« uipwimA

All DO КХ1Е6ЖХ IX DKM MUX L>b IN XAUKAM'l CXD Ml til MNU-IIAU-MaXM

И. Пегегеи.

М. Р1ЯОООГГ

Рис. 4. Титульные листы: а) первого немецкого (1864) и б) русского (1865) издания книги «Начала общей военно-полевой хирургии» Н.И. Пирогова.

женской общины, созданной под патронажем Великой княгини Елены Павловны, участвовали в оказании помощи раненым в Крымской войне. «Я горжусь тем, что руководил их благословенной деятельностью» — писал Пирогов [15]. Первый отряд русских сестер милосердия во главе с Александрой Стахович приехал в Севастополь в ноябре 1854 года, и в это же время знаменитая Флоренс Найтингейл с английскими сестрами милосердия и монахинями прибыла в военный госпиталь в г. Скутари (Турция). Отличие состояло в том, что русские сестры милосердия оказывали помощь раненым в ближайших к полю боя перевязочных пунктах и также страдали от обстрелов и болезней (из 80 женщин, работавших в Крыму, 17 умерли), а английские сестры работали в госпитале на другой стороне Черного моря.

Пирогов разработал учение о раневой инфекции, профилактике и лечению инфекционных осложнений у раненых. Восхищаясь работами Джозефа Листера, тем не менее, в своих представлениях о «миазмах» гениальный ученый Пирогов вплотную подошел к разгадке причины нагноений в ранах. Он писал: «Я был один из первых… восставших против господствовавшей в то время доктрины о травматической пиемии; доктрина эта объясняла происхождение пиемии механической теорией засорения сосудов кусками размягченных тромбов; я же утверждал, … что пиемия… есть процесс брожения, развивающийся из вошедших в кровь или образовавшихся в крови ферментов» [16]. На приоритет Пирогова в этом вопросе указывает тот факт, что его предположения о «миазмах» как одной из причин гнойных раневых осложнений были высказаны ранее, чем сообщения И. Земмельвейса (1847), Д. Листера (1867) и Л. Пастера (1878). Пирогов еще в

Рис. 5. Усыпальница Н.И. Пирогова, Украина, Винница (фото проф.

Н.Ф. Фомина).

1841 году организовал в своей госпитальной хирургической клинике Медико-хирургической академии изоляционное отделение для пиемиков. Появившиеся позже в печати фундаментальные работы по микробиологии ран справедливо позволили Пирогову заявить в одном из писем: «Блестящие успехи антисептического лечения ран и листеровой повязки подтвердили как нельзя лучше мое учение» [16].

Неоценим вклад Пирогова в общие и частные разделы военно-полевой хирургии. Он дал классическое непревзойденное описание клинической картины травматического шока, изучил и подробно описал боевую патологию повреждений всех анатомических областей тела человека, был первым в России, выполнившим резекцию участка кишки по поводу ее ранения. Так описывал операцию сам Пирогов: «Осматривая раненых после первого штурма, я нашел между ними одного унтер-офицера, лежащего на земле и умолявшего меня, чтобы я скорее осмотрел его, потому что он чувствует приближение смерти. Он был бледен и без пульса. Большая петля кишки, величиной в 18 см, висела наружу из раны передней брюшной стенки, произведенной пулей. Эта петля принадлежала подвздошной кишке и была пробита насквозь пулей в двух местах (следовательно, имела 4 отверстия)… Видя больного в таком отчаянном положении, я решился испытать одно средство. Я вырезал ему всю пробитую пулей петлю кишки, скрутил и перевязал тщательно все перерезанные ветви брыжеечной артерии (числом около 15) и сшил верхний конец кишки с нижним ламбердским швом, захватив иглой одну только серозную оболочку кишки, потом, расширив брюшную рану ножом, я вправил сшитую кишку. Через несколько часов после этой операции больного нельзя было узнать» [12].

Имя Пирогова неразрывно связано с зарождением и развитием обезболивания в хирургии. После выполнения в 1846 году Д. Уорреном и У. Мортоном первой операции под эфирным наркозом, Пирогов приступил к глубокому научному исследованию этого вида обезболивания, прежде всего, поставив множество экспериментов на различных животных. Кроме того, Николай Иванович дважды проверил действие эфирного наркоза на самом себе и своих помощниках, затем на здоровых людях-до-бровольцах и только потом начал выполнение операций под наркозом на больных в академии. В 1847 году он впервые в мире применил наркоз при осаде аула Салты на Кавказе. Успешное использование наркоза в военнополевых условиях открыло новую страницу в истории медицины. Он писал: «Россия… показывает всему просвещенному миру не только возможность в приложении, но неоспоримо благодетельное действие эфирования над ранеными на поле самой битвы» [17].

Таким образом, разносторонние интересы и гениальность натуры Николая Пирогова, помноженные на трудолюбие, честность и объективность в работе, позволили великому ученому совершить чрезвычайно плодотворную работу по созданию научной военно-полевой хирургии. «Военная медицина обязана Н.И. Пирогову разработкой научных основ военно-полевой хирургии» [18]. Непреходящая актуальность его трудов позволила Н.И. Пирогову стать не только знаменитым на весь мир военно-полевым хирургом, но и одним из величайших людей на все времена.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Военно-полевой хирург Н.И. Пирогов

- Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача. В кн.: Пирогов Н.И. Собрание сочинений. Т. 8. — М.: Медгиз; 1962. [Pirogov NI. Vopro-syzhizni. Dnevnikstarogo vracha. In: Pirogov NI. Sobranie sochinenii. Vol. 8. Moscow: Medgiz; 1962. (In Russ).]

- Buchholtz A. Ernst von Bergmann. Berlin; 1913. (In German).

- Пирогов Н.И. Начала общей военно-полевой хирургии, ч. 1. В кн.: Пирогов Н.И. Собрание сочинений. Т. 5. — М.: Медгиз; 1961. [Pirogov NI. Nachala obshchei voenno-polevoikhirurgii, part 1. In: Pirogov NI. Sobranie sochinenii. Vol. 5. Moscow: Medgiz; 1961. (In Russ).]

- Пирогов Н.И. Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877-1878 гг. В кн.: Пирогов Н.И. Собрание сочинений. Т. 7. — М.: Медгиз; 1960. [Pirogov NI. Voenno-vrachebnoe delo i chastnaya pomoshch' na teatre voiny v Bolgarii

- i v tylu deistvuyushchei armii v 1877-1878 gg. In: Pirogov NI. Sobranie sochinenii. Vol. 7. Moscow: Medgiz; 1960. (In Russ).]

- Пирогов Н.И. Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 году. В кн.: Пирогов Н.И. Собрание сочинений. Т. 7. — М.: Медгиз; 1960. [Pirogov NI. Otchet o poseshchenii voenno-sanitarnykh uchrezhdenii v Germanii, Lotaringii i El'zase v 1870 godu. In: Pirogov NI. Sobranie sochinenii. Vol. 7. Moscow: Medgiz; 1960. (In Russ).]

- Szul AC, editor. Emergency war surgery. 3rd ed. Washington: US Government Printing Off; 2004.

- Оппель В.А. Организационные вопросы передового хирургического пояса действующей армии. Петроград: Государственная типография; 1917. — 130 с. [Oppel' VA. Organizatsionnye voprosyperedovogo khirur-gicheskogo poyasa deistvuyushchei armii. Petrograd: Gosudarstvennaya tipografiya; 1917. 130 p. (In Russ).]

- Eastridge BJ, Jenkins D, Flaherty S, et al. Trauma system development in a theater of war: experiences from Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom. J Trauma. 2006;61(6):1366-1373.

- Нечаев Э.А., Брюсов П.Г., Ерюхин И.А. Квалифицированная и специализированная хирургическая помощь в современной системе лечебно-эвакуационного обеспечения раненых // Военно-медицинский журнал. — 1993. — № 1. — С. 17-21. [Nechaev EA, Bryusov PG, Eryukhin .A. Kvalifitsirovannaya i spetsializirovannaya khirurgicheskaya pomoshch' v sovremennoi sisteme lechebno-evakuatsionnogo obespecheniya ranenykh. Voenno-meditsinskii zhurnal. 1993;(1):17-21. (In Russ).]

- Гуманенко Е.К., Самохвалов И.М., Ефименко Н.А., Трусов А.А. Хирургическая помощь раненым в вооруженном конфликте: организация и содержание специализированной хирургической помощи // Военно-медицинский журнал. — 1999. — № 10. — С. 30-36. [Gumanenko EK, Samokhvalov IM, Efimenko NA, Trusov AA. Khirurgicheskaya pomoshch' ranenym v vooruzhennom konflikte: organizatsiya i soderzhanie spetsi-alizirovannoi khirurgicheskoi pomoshchi. Voenno-meditsinskii zhurnal. 1999;(10):30-36. (In Russ).]

- Самохвалов И.М. Проблемы оказания хирургической помощи раненым в современной войне: хирургическая помощь на этапах медицинской эвакуации // Военно-медицинский журнал. — 2012. — №12. — С. 4-11. [Samokhvalov IM. Problemy okazaniya khirurgicheskoi pomoshchi ranenym v sovremennoi voine: khirurgicheskaya pomoshch' na etapakh meditsinskoi evakuatsii. Voenno-meditsinskii zhurnal. 2012;(12):4-11. (In Russ).]

- Пирогов Н.И. Отчет о путешествии по Кавказу. В кн.: Пирогов Н.И. Собрание сочинений. Т. 3. — М.: Медгиз; 1959. [Pirogov NI. Otchet o puteshestviipo Kavkazu. In: Pirogov NI. Sobranie sochinenii. Vol. 3. Moscow: Medgiz; 1959. (In Russ).]

- Пирогов Н.И. Налепная алебастровая повязка в лечении простых и сложных переломов и для транспорта раненых на поле сражения. В кн.: Пирогов Н.И. Собрание сочинений. Т. 3. — М.: Медгиз; 1959. [Pirogov NI. Nalepnaya alebastrovaya povyazka vlecheniiprostykh islozh-nykh perelomovi dlya transporta ranenykh na pole srazheniya. In: Pirogov NI. Sobranie sochinenii. Vol. 3. Moscow: Medgiz; 1959. (In Russ).]

- Пирогов Н.И. Начала общей военно-полевой хирургии, ч. 2. В кн.: Пирогов Н.И. Собрание сочинений. Т. 6. — М.: Медгиз; 1961. [Pirogov NI. Nachala obshchei voenno-polevoikhirurgii, part 2. In: Pirogov NI. Sobranie sochinenii. Vol. 6. Moscow: Medgiz; 1961. (In Russ).]

- Пирогов Н.И. Письмо кК.К. Зейдлицу. В кн.: Пирогов Н.И. Собрание сочинений. Т. 6. — M.: Медгиз; 1961. [Pirogov NI. Pis'mo kK.K. Zeidlit-su. In: Pirogov NI. Sobranie sochinenii. Vol. 6. Moscow: Medgiz; 1961. (In Russ).]

- Пирогов Н.И. Письмо кИ.В. Бертенсону. В кн.: Пирогов Н.И. Собрание сочинений Т. 8. — M.: Медгиз; 1962. [Pirogov NI. Pis'mo kIVBerten-sonu. In: Pirogov NI. Sobranie sochinenii. Vol. 8. Moscow: Medgiz; 1962. (In Russ).]

- Пирогов Н.И. Отчет о хирургических пособиях, оказанных раненым во время осады и занятия укрепления Салты // Военно-медицинский журнал. — 1847. — Т. 50. — № 1. [Pirogov NI. Otchet o khirurgicheskikh posobiyakh, okazannykh ranenym vo vremya osady i zanyatiya ukrepleniya Salty. Voenno-meditsinskii zhurnal. 1847;50(1). (In Russ).]

- Геселевич А.М., Смирнов Е.И. Николай Иванович Пирогов. — M.: Медгиз; 1960. — 177 с. [Geselevich AM, Smirnov EI. Nikolai Ivanovich Pirogov. Moscow: Medgiz; 1960. 177 p. (In Russ).]