Военно-политическая ситуация на Нижнем Дону в IV в. до н. э

Автор: Лукьяшко С.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 231, 2013 года.

Бесплатный доступ

В этой статье дата, когда скифы начали прикреплять восточный берег Дона, установлена в середине IV века до н.э. на основе нового археологического материала. Раньше эта территория принадлежала одному из савроматских племен - иксаматам.

Великая скифия, восточная политика, аннексия территории, иксаматы, савроматы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328579

IDR: 14328579

Текст научной статьи Военно-политическая ситуация на Нижнем Дону в IV в. до н. э

В 1970-е гг. границу Великой Скифии на востоке уверенно проводили по Танаису, а левобережные донские земли относили к владениям савроматов. При этом исторические события, согласно представлениям ведущих специалистов по археологии савроматов, развивались в направлении усиления давления на Скифию и открывали последовательную и все нарастающую агрессию саврома- тов в западном направлении, закончившуюся, как считают некоторые исследователи, разгромом Великой Скифии (Максименко, 1983. С. 14–16). В то же время, в скифологии существует аргументированное мнение о том, что IV в. до н. э. – это время расцвета Великой Скифии (Алексеев, 2003; Ильинская, Тереножкин, 1983), время небывалой политической консолидации во главе с легендарным царем Атеем. Скифское государство в это время ведет активную политику в Подунавье, завоевывает Добруджу (Андрух, 1995; Виноградов, 1989), вступает в конфликт с Македонией. Иными словами, активизируется западная политика Скифии. Эти активные действия никак не согласуются с невозможностью или нежеланием противостоять савроматской агрессии. Выявившееся противоречие требует разрешения, тем более что письменные источники свидетельствуют об активном участии скифов в боспорском династическом конфликте 307 г. до н. э. и даже причастности скифского контингента к походу на Азиатский Боспор. Но археологических подтверждений эта версия не имела.

И вот в 1977 г. Приморской археологической экспедицией Ростовского государственного пединститута и Азовского краеведческого музея были раскопаны 3 скифских кургана на Доно-Кагальницком водоразделе. Это были первые скифские курганы на донском левобережье. Курганные насыпи были окружены рвами, в центре подкурганного пространства – катакомбные погребальные сооружения. Под насыпью и во рвах обнаружено большое количество гераклейских и херсонесских амфор, на некоторых из них были клейма, позволяющие датировать погребения концом IV – началом III в. до н. э. Необычная и не ожидаемая на левом берегу Дона находка была тогда высоко оценена нами, и была выдвинута версия о появлении скифских погребений на землях савроматов как эпизоде экономических контактов скифов и их соседей ( Головкова, Лукьяш ко , 1980). Позже количество скифских курганов в этом регионе значительно увеличилось. Сделав их хронологический анализ, мы пришли к выводу о том, что появление скифского контингента на донском левобережье произошло в последнем десятилетии IV и самом начале III в. до н. э., а синхронизировав этот факт с событиями борьбы за боспорский престол, мы сделали вывод о том, что появление скифов в регионе связано с событиями боспорского династического конфликта, в котором, как известно, приняли участие скифские контингенты и потерпели первое поражение от сарматов ( Лукьяшко , 2000. С. 167–185).

Со временем количество скифских погребений на донском левобережье увеличивалось, сегодня нам известны здесь 14 курганов, содержавших в большинстве ограбленные погребения в катакомбах, окруженных ровиками. Рядом с ними продолжают встречаться и характерные для VI в. до н. э. погребения в ямах с подбоями, которые мы соотносим с савроматским племенем – иксамата-ми ( Лукьяшко , 2010а; 2010б). Иксаматы – мощное и воинственное племя, которое, судя по легенде Полиэна, в состоянии было поколебать устои Боспорского царства. Иксамато-боспорский конфликт подтверждается надписью Левкона на постаменте статуи Аполлона, счастливо обнаруженном на Семибратнем городище. Представить себе, что скифы с легкостью потеснили в Подонье иксаматов, невозможно. Как же развивались события в регионе? Завесу таинственности в этом вопросе позволяет приоткрыть любопытное погребение, обнаруженное Приморским отрядом экспедиции Азовского краеведческого музея во главе с

Е.И. Беспалым. В этой статье хотелось, прежде всего, представить погребение 11 кургана 10 группы Новоалександровка, которое вскрывает ряд любопытных обстоятельств, имевших отношение к описываемым событиям.

Курган 10 (рис. 1) находился на краю водораздела. К началу работ насыпь не распахивалась, имела высоту 3,75 м при диаметре 50 м, раскапывалась с оставлением 5 бровок (С–Ю). Зачистка фасов показала, что первая насыпь была возведена в скифское время на месте естественного всхолмления, которое в эпоху поздней бронзы использовалось для совершения погребений. Грунт для возведения насыпи брался в прилегающей к кургану местности, при этом была снята насыпь соседнего кургана 5.

На первой насыпи в западном и северном секторах встречались остатки тризны, представленные, в частности, фрагментами крупной красноглиняной гераклейской амфоры с частью клейма на горле (рис. 1, 11 ); размеры амфоры не восстанавливаются, ручка овальная в сечении (2,8 × 4,6 см), высотой 22,5 см, на нижнем прилепе небольшое вдавление, в тесте примесь песка и пироксена. Редкое клеймо магистрата Эвфрония, известное в единственном экземпляре в Ели-заветовском комплексе ( Брашинский , 1980. № 374), датируется, по В.И. Кацу, концом 60-х – 50-ми гг. IV в. до н. э. ( Кац , 2007. С. 429). Кроме того, в остатках тризны в западном и северном секторах встречены:

– фрагменты светлоглиняной амфоры с примесью мелких блесток пирита в тесте;

-

– мелкие фрагменты лепной керамики с примесью шамота в тесте (в западном секторе);

-

– мелкие обломки рваного ракушечника, а также кости коровы и лошади;

-

– фрагменты розовоглиняной амфоры с примесью мелких блесток пирита и известковых включений (встречались преимущественно в северном секторе), венчик с валиком диаметром 12,5 см;

– в заполнении СЗ сектора рва встречены фрагменты бронзовых пластинчатых накладок на кожу (рис. 1, 12 ), длина заклепок до 0,5 см. Помимо остатков тризны в насыпи был найден обломок блока из ракушечника кубической формы со сквозным коническим отверстием. Встречен в 9 м к ВЮВ от репера на глубине 1,75 м.

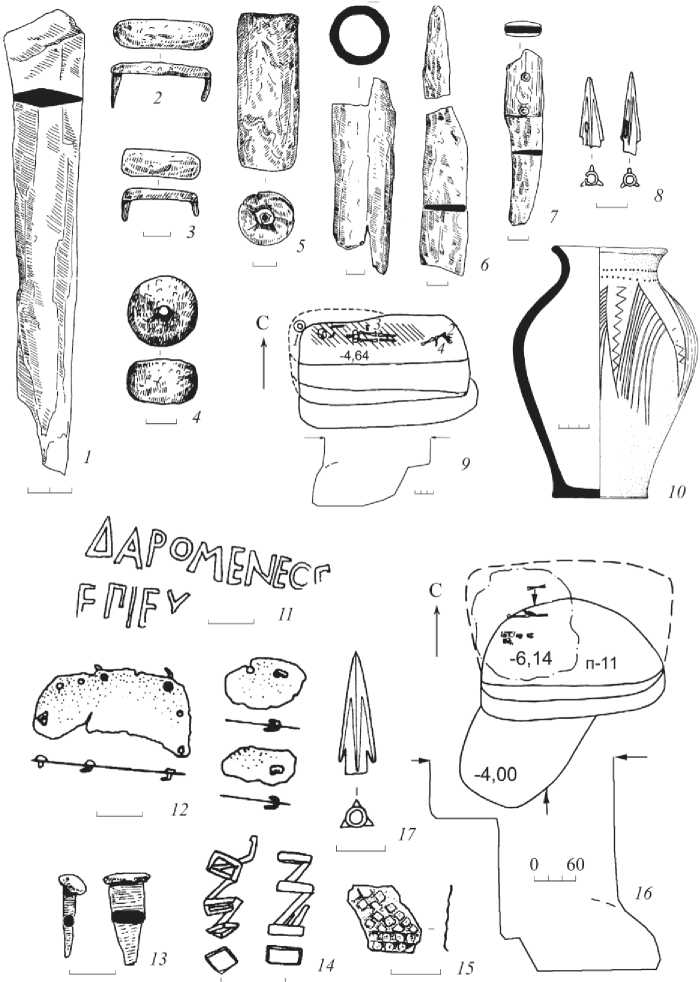

Погребение 10 (рис. 1, 9 ) впущено в первую насыпь вскоре после совершения основного погребения 11. Расположено в 7 м к югу от репера на глубине 4,64 м, могильная яма подбойной конструкции, входной колодец прослежен частично, длина 2,9 м, ориентирован по линии З–В. Под южной стенкой проходит ступенька шириной 0,35 м, которая круто понижается к северу, затем переходит в пологое понижение, плавно переходящее в дно подбоя. Подбой устроен в северной стенке, в плане овальный (0,9 × 2,85 м), вход и свод просели в древности. Заполнение входного колодца – пестрое, глинистое. На дне подбоя лежал скелет ребенка (10–12 лет) вытянуто на спине, черепом к западу, сохранность костей очень плохая. Под погребенным по дну подбоя прослежен древесный тлен.

Инвентарь:

-

1) в 20 см к западу от черепа, в СЗ углу подбоя, стоял лепной сосуд вытянутых пропорций (рис. 1, 10 ), тулово плавно расширяется к верхней трети, через округлые плечи переходит в невысокое вертикальное горло, венчик раструбный.

Рис. 1. Группа Высочино V, курган 10

1 – фрагмент железного кинжала; 2, 3 – железные скобы; 4 – железная ворворка; 5 – железный подток; 6, 7 – железный нож; 8 – бронзовые наконечники стрел; 9 – план погребения 10 (1 – сосуд, 2 – железный нож, 3 – наконечники стрел, 4 – кости животных); 10 – сосуд; 11 – амфорное клеймо; 12 – бронзовые накладки, погребение 11; 13 – железные гвозди; 14 – золотые спирали; 15 – золотая фольга, погребение 11; 16 – планы погребений 8 и 11

По горлу проходят два горизонтальных ряда наколов, от которых опускаются прочерченные треугольники, заполненные косыми линиями, между треугольниками вертикальный ломаный зигзаг. Внешняя поверхность заглажена, цвет от охристого до черного, в примеси песок, следы органики и известковые включения. Внутри сосуда на стенках и дне остатки органики грязно-желтого цвета. Высота 23 см, диаметры: венчика – 11 см, наибольший – 17 см, дна – 8,7 см;

-

2) в 40 см к В от стоп залегали in situ лопатка и кости передней ноги барана до пястных костей;

-

3) под лопаткой барана лежал железный нож со сточенным лезвием и костяной рукоятью (рис. 1, 7 ), рукоять крепилась посредством двух железных заклепок, концы лезвия и рукояти не сохранились. Длина 8 см, ширина лезвия у рукояти 1,8 см;

-

4) у левой бедренной кости находились втульчатые наконечники стрел (рис. 1, 8 ):

-

– два бронзовых трехлопастных, один с внутренней втулкой, у второго втулка чуть выступала, грани прямо срезаны, длина 2,8 см;

-

– четыре миниатюрных железных трехгранных с длинной втулкой, общая длина 2,2–2,6 см, длина втулки 1 см.

Погребение 11 (рис. 1, 16 ). Основное для первой насыпи, скифского времени. Расположено в 1 м к ЮВ от репера на глубине 6,14 м. Могильная яма подбойной конструкции, входной колодец из-за разрушений, произведенных при ограблении, прослежен частично, длина 2,7 м, ориентирован по линии З–В, под южной стенкой проходит горизонтальная ступенька шириной 0,35 м, которая круто обрывается в подбой, перепад высот 0,5 м. Вход и свод разрушены при ограблении, которое было совершено в скифское время до сооружения погребения 8. Подбой в плане прямоугольный (1,9 × 2,8 м), ориентирован параллельно колодцу, на дне сохранились in situ кости рук; судя по ним, погребенный, взрослый мужчина, лежал вытянуто на спине головой к З. Погребенный при жизни был тяжело ранен стрелой с бронзовым трехлопастным наконечником с чуть выступающей втулкой. Наконечник пробил левую височную кость чуть выше слухового отверстия, при ударе от наконечника разошлись три трещины длиной до 2 см, после ранения человек продолжал жить, т. к. трещины и наконечник стали затягиваться костью (по заключению медиков, после ранения умерший прожил 3–4 недели).

В западной части подбоя на дне прослеживался камышовый и коричневый тлен. К югу от правой руки на дне сохранились остатки инвентаря. На древесном тлене встречены:

-

1) остатки деревянного стержня, обвитого бронзовой спиралью из узкой полоски шириной 0,15 см;

-

2) обрывки золотой фольги, орнаментированные пуансоном и прочерченными линиями, фольга крепилась на деревянную основу гвоздиками из скрученной золотой фольги (рис. 1, 15 );

-

3) обрывки золотой спирали из узкой полоски (рис. 1, 10 ), спираль была навита на квадратную и прямоугольную деревянную основу, сечение 0,5 см и 0,25 × 0,6 см (рис. 1, 14 );

-

4) железная дисковидная ворворка высотой 1,2 см, диаметром 1,8 см (рис. 1, 4 );

-

5) обломки железных пластинчатых скобок и накладок на дерево, длиной 2,5–6 см, шириной 1 см (рис. 1, 2–3 ).

Остальной погребальный инвентарь встречался в заполнении:

-

6) кости лошади: левая лопатка, плечевая, лучевая и ребра;

-

7) остатки железных гвоздей, уплощенных в сечении, длиной 1,5–2 см (рис. 1, 13 );

-

8) обломок лезвия обоюдоострого кинжала длиной 20 см, шириной 4 см (рис. 1, 1 );

-

9) спекшиеся железные втульчатые трехгранные наконечники стрел, длина головки 1,5 см, длина втулки 1 см;

-

10) фрагмент стенки лепного сосуда с кварцевым песком в тесте;

-

11) обломок лезвия железного ножа, длина 8 см, ширина 2,2 см (рис. 1, 6 );

-

12) бронзовый трехгранный наконечник стрелы с чуть выступающей втулкой и опущенными гранями (рис. 1, 17 );

-

13) обломок втулки железного копья (рис. 1, 5 );

-

14) железный цилиндрический подток (рис. 1, 5 ), в подток с обратной стороны воткнут острием вперед бронзовый трехлопастной наконечник стрелы с внутренней втулкой.

Хронологический анализ позволяет утверждать, что основное погребение насыпи кургана скифского времени было совершено в середине IV в. до н. э. Погребения в могильных ямах с подбоями мы связывали с группой савромат-ского населения донского левобережья, которая была известна античным авторам под именем иксаматы. Иксаматский воин был ранен стрелой, что и стало причиной его смерти. Время этого драматического события определяется гераклейской амфорой с клеймом Эвфрония 50–60-х гг. IV в. до н. э. После этого времени ни одного погребения в ямах с подбоями в этом регионе не обнаружено. На смену им пришли погребения скифов в катакомбах с прерывистыми ровиками. Построив хронологическую последовательность событий, можно утверждать, что скифы появляются на левом берегу Дона в середине IV в. до н. э. и присутствуют в регионе до начала III в. до н. э. Это само по себе отрицает выдвинутую ранее версию о причине агрессии скифов на Восток как о результате втягивания их в боспорский династический конфликт. Немирный характер освоения скифами левобережья вполне предполагаем. К тому же он находит подтверждение в сюжете, переданном Лукианом Самосатским в диалоге «Токсарис, или Дружба», из которого мы узнаем о скифских притязаниях на левобережные районы и о противодействии этим притязаниям враждебных савроматов.

По-видимому, активизация скифской восточной политики начинается еще в середине IV в. до н. э., а завершается в начале III в. до н. э. поражением скифской военной экспедиции в Прикубанье, первыми победами сарматов и началом крушения Великой Скифии.

Список литературы Военно-политическая ситуация на Нижнем Дону в IV в. до н. э

- Алексеев А.Ю., 2003. Хронография Европейской Скифии VII-V вв. до н. э. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 416 с.

- Андрух С.И., 1995. Нижнедунайская Скифия в VI -начале I в. до н. э. Запорожье: Запорожский гос. ун-т. 206 c.

- Брашинский И.Б., 1980. Греческий керамический импорт на Нижнем Дону. Л.: Наука. 268 с.

- Виноградов Ю.Г., 1989. Политическая история Ольвийского полиса в VII-I вв. до н. э. М.: Наука. 284 с.

- Головкова Н.Н., Лукьяшко С.И., 1980. Новые данные о херсонесском импорте на Нижнем Дону//Очерки древней этнической и экономической истории Нижнего Дона: Межвуз. сб. науч. тр./Отв. ред. К.Ф. Смирнов. Ростов-н/Д: Ростовский-на-Дону гос. пед. ин-т. С. 15-34.

- Ильинская В.А., Тереножкин А.И., 1983. Скифия VII-V вв. до н. э. Киев: Наукова думка. 379 с.

- Кац В.И., 2007. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма (опыт комплексного изучения)//Боспорские исследования. Вып. 18. Симферополь; Керчь. 480 с.

- Лукьяшко С.И., 2000. К реконструкции событий конца IV -начала III в. до н. э. на Нижнем Дону//Скифы и сарматы в VII-II вв. до н. э.: палеоэкология, антропология и археология/Отв. ред. В.И. Гуляев, В.С. Ольховский. М.: Наука. С. 167-180.

- Лукьяшко С.И., 2010. Донское левобережье и Восточное Приазовье в раннескифское время//Вестник Южного научного центра РАН. Т. 6. № 3. С. 103-110.

- Лукьяшко С.И., 2010. К истории расселения иксаматов//Научная мысль Кавказа. № 4. С. 90-92.

- Максименко В.Е., 1983. Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ 224 с.