Военные корреспонденты Российской империи: преемственность и традиции (к 110-летию начала Первой мировой войны)

Автор: Поткина И.В.

Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 3 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье рассматривается история становления военной журналистики и институализация специального корреспондента в Российской империи в XIX - начале XX в., который в результате приобрел особый статус в действующей армии. Путем сравнительного анализа работ Н.В. Берга, В.И. Немировича-Данченко, В.А. Табурина, И.А. Владимирова определяются подходы военных репортеров к освещению событий войны, раскрывается понимание их миссии на фронте. Автор выявил общие для разных возрастных групп российских корреспондентов профессиональные качества: исключительная наблюдательность, максимальная достоверность, добросовестность при отборе материала, способность к объективному анализу и обобщению, умение сопереживать. В статье показано, что в военной журналистике Российской империи XIX - начала XX в. не только обозначилась преемственность между поколениями, но и сформировались традиции, которые сохранились вплоть до наших дней. © Поткина И.В. «ИСОМ». 2024 Методы . Источники. Литература. В исследовании использованы традиционные методы исторического исследования: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический. Автор следует принципам историзма и достоверности, проводит смысловой анализ корреспонденций для определения близости формулировок и значений. Предметом изучения послужили военная проза и публицистические очерки наиболее выдающихся российских военных корреспондентов. Статья опирается на солидный массив зарубежной и отечественной научной литературы конца XX - начала XXI в., в которой изучалась проблема становления военной журналистики в Российской империи.

Военная журналистика, специальный корреспондент, цензура, публицистический очерк, репортажная графика, документальная фотография, преемственность, традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/149146308

IDR: 149146308 | УДК: 94(47).07. | DOI: 10.17748/2219-6048-2024-16-3-49-73

Текст научной статьи Военные корреспонденты Российской империи: преемственность и традиции (к 110-летию начала Первой мировой войны)

Введение.

Период Великой Отечественной войны – вершина развития советской военной журналистики. В реальных современных условиях отсутствуют какие бы то ни было сомнения в том, что деятельность российских военных корреспондентов в зоне СВО станет очередной поворотной вехой в истории современных СМИ. Достижения обозревателей XX–XXI вв., как нам представляется, во многом были подготовлены в предшествующую историческую эпоху. Для того чтобы убедиться в этом, была предпринята попытка сравнительного изучения воззрений русских беллетристов, художников и фотографов XIX – начала XX в., находившихся в зоне боевых действий в качестве репортеров, на те вызовы, которые предъявило всему обществу военное время.

Обсуждение.

Тема «военные корреспонденты и военная журналистика» Российской империи совсем недавно привлекла внимание отечественных историков и филологов. Она стала активно прорабатываться только в XXI в. [ 1; 2; 3; 4; 5, с. 445—578; 6; 7; 8 ] , тогда как зарубежные специалисты занялись изучением проблемы полвека назад. Классическим трудом на Западе стало исследование австралийского журналиста Ф. Найтли с символическим названием «Первая жертва. От Крыма до Вьетнама: военный корреспондент как герой, пропагандист и мифотворец» [ 9, 10, 11 ] , которое впоследствии не раз переиздавалось. Крымская война, по мнению автора, стала поворотной вехой в истории журналистики, поскольку именно в то время был создан такой общественный институт, как «специальный корреспондент», возникший в результате организационных усилий периодических изданий, направивших гражданских репортеров на театр военных действий для освещения дел на фронте [ 9, с. 4 ] . Британские корреспонденты середины 1850–1870-х годов, как считают западные историки, завели традицию «смелой, авантюрной журналистики, способной привлечь читателей и, иногда, говорить правду», явив миру «модель героического независимого репортажа» [ 11 ] . Такие принципы работы с материалом и подачи информации просуществовали до Великой войны 1914–1918 гг., когда благодаря введению цензурных ограничений условия работы военных корреспондентов существенно изменились.

Что касается отечественных специалистов, то благодаря их усилиям в XXI в. заново были открыты имена российских деятелей культуры – писателей, художников, фотографов рубежа XIX–XX вв., посвятивших себя опасной работе репортера, свидетеля боевых действий. Современные отечественные авторы повышенное внимание, естественно, уделили проблеме военной цензуры, всестороннему анализу законодательной базы [ 12, 13, 14, 15 ] , которая определяла не только статус и механизм аккредитации журналистов, но и ограничения при подаче информации.

Отметим только, что правовые нормы в этой сфере стали разрабатываться лишь в 1912 г., а сам закон был принят только в связи с началом Первой мировой войны. Однако еще в период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. были выработаны общие правила, которым обязаны были следовать военные корреспонденты. Не вдаваясь в детали и некоторые противоречивые положения нормативно-правовой базы, поскольку это глубоко проанализировано специалистами, обратимся к тому, как само общество понимало термин «военная цензура» и кого считали «военным корреспондентом». Эти дефиниции представлены в дореволюционном справочнике в одном из томов, вышедшем в 1913 г. и опиравшемся на нормы, применявшиеся в годы Русско-турецкой войны.

В Военной энциклопедии издательства И.Д. Сытина приведено следующее определение: «военные корреспонденты – лица, состоящие при войсках во время военных действий и крупных войсковых маневрах мирного времени для осведомления общества о ходе их через посредство печати» [16, с. 198].

Все последующие дефиниции являются в некоторой степени вариациями «сытинской» формулировки. А допускались репортеры на театр военных действий при определенных условиях:

-

1) не сообщать никаких сведений о расположении и численности войск, а равно никаких предположений относительно предстоящих действий под угрозой высылки из армии;

-

2) доставлять лицу, на которое возложена обязанность следить за содержанием корреспонденций, все номера газет, в которых они будут напечатаны;

-

3) о каждой перемене своего местопребывания сообщать в штаб армии;

-

4) иметь всегда при себе особый наружный знак (повязка на рукаве), удостоверение за печатью полевой комендатуры управления армии и свою фотографическую карточку с удостоверением личности [ 16, с. 199 ] .

Впоследствии правила допуска журналистов на театр военных действий усложнялись и ужесточались.

Институт военных корреспондентов в России стал складываться, по сути дела, в Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. Однако из содержания обстоятельной статьи в энциклопедии И.Д. Сытина можно сделать вывод, что был так называемый подготовительный период. И он связан ни много ни мало с именем А.С. Пушкина. Речь идет о его работе, резко отличающейся от жанра путевых заметок своей документальностью, «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года».

Примечательно и предисловие к названной работе, возникшее как ответ А.С. Пушкина на сочинение французского дипломатического агента на Востоке и писателя Виктора Фонтанье «Путешествия на Восток, предпринятые по поручению французского правительства». В своем произведении дипломат высказался по поводу А.С. Пушкина следующим образом: поэт якобы покинул столицу, «чтобы воспеть подвиги своих соотечественников» [ 17, с. 241 ] .

Для нас же представляет интерес и ответ А.С. Пушкина, поскольку в нем обозначены цели и причины, побудившие его отправиться на театр военных действий. И это дает возможность определить его миссию как литератора. В частности, он писал: «Приехать на войну с тем, чтобы воспевать будущие подвиги, было бы для меня с одной стороны слишком самолюбиво, а с другой слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело» [ 18, с. 443 ] . Надо отметить, что «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина подробно изучено современными исследователями, как военными историками, так и литературоведами, которые определили характерные особенности произведения: жанровую принадлежность, документальную основу и достоверность в отображении военных действий [ 19, 20 ] .

Возвращаясь к миссии А.С. Пушкина, подчеркнем, что поэт отправился на фронт отнюдь не для прославления героизма русских солдат и военного таланта полководца И.Ф. Паскевича, а с тем чтобы стать сторонним наблюдателем драматических событий. Говоря современным языком, он не был ни репортером, ни пропагандистом. Именно об этом уведомлял А.С. Пушкин А.X. Бенкендорфа в письме от 10 ноября 1829 г. сразу после возвращения из похода. Поэт четко обозначил свою роль очевидца, сопричастного к событиям на Кавказском фронте в мае–июне 1829 г.: «Оказавшись там, мне стало неловко уклоняться от участия в делах, которые должны были состояться, и именно так я стал свидетелем кампании наполовину солдатом, наполовину путешественником» [ 21, с. 51, пер. с фр. ] . Нет ничего удивительного в том, что в военной энциклопедии И.Д. Сытина «Путешествие в Арзрум» характеризуется как «первое произведение в смысле современных военных корреспонденций» [ 16, с. 199 ] , которое относится к жанру документалистики, а именно документальной военной публицистике.

Следующим шагом в зарождении института военных корреспондентов стала работа переводчика, литератора и рисовальщика Н.В. Берга, который, вдохновившись примером А.С. Пушкина, добровольно отправился на Крымскую войну 1853–1856 гг., нередко именуемую ныне Нулевой мировой. Корреспонденции с фронта он посылал в «учено-литературный журнал “Москвитянин”» М.П. Погодина. Письма Н.В. Берга от первого лица были объединены в циклы «Севастопольские письма», «Письма из Севастополя и

Бахчисарая», «Крымские письма».

Н.В. Берг (1823–1884)

N.V. Berg (1823–1884)

В целом эти послания, как отмечают исследователи, представляют собой материалы, формирующие панорамный взгляд не только на события на фронте, положение армий, военный быт, но и на жизнь полуострова в виде социальнокультурных этнологических зарисовок народов Крыма [ 22, с. 98 ] .

Помимо этого, Н.В. Берг вел дневник о ежедневных событиях, случаях и встречах, однако рукопись сгорела на фрегате «Коварна» 26 августа 1855 г. Он восстановил по памяти утраченные заметки, использовал письма, опубликованные в «Москвитянине», и таким образом возникли «Записки об осаде Севастополя» 1858 г., названные автором

«мемуарами частного лица» [ 23, с. 1 ] .

Одновременно с ними Н.В. Берг издал альбом с 37 литографиями с собственных рисунков, сделанных с натуры. Таким образом, он стал своего рода предтечей, подготовив появление специфичного жанра репортажной графики, особо востребованного в России в годы Первой мировой войны.

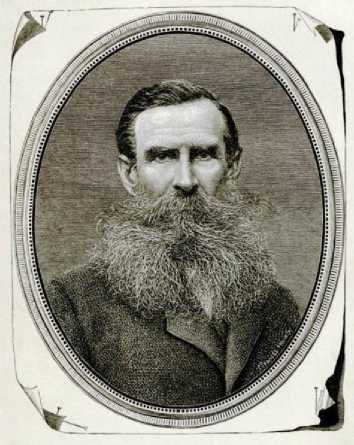

Константиновская батарея. Севастопольский альбом. М., 1858

The Konstantinovskaya battery. Sevastopol album. M., 1858

Особенности человеческой природы Н.В. Берга, помимо главного – таланта рисовальщика и беллетриста, объясняют, почему ему удалось так достоверно передать происходившее. С точки зрения известного писателя П.Д. Боборыкина, Н.В. Бергу были присущи отличительные черты: «В его характере сидела всегда наклонность к поездкам, к впечатлениям войны, ко всему чрезвычайному, живописному и тревожному» [ 24, с. 294 ] .

Что же касается его миссии на фронте, то Н.В. Берг видел ее следующим образом: «Я старался уяснить для незнакомых с военным делом и не видавшим бомб, батарей и осады все, что издали кажется не таким понятным. <...> для составления в будущем полной и верной истории настоящих событий, необходимы “наши” отрывочные труды, “наше” слово. <...> И потому должно записывать все, что знаешь, откинув всякую робость и не боясь, что напишешь мало» [ 23, с. 2, 3 ] .

Иными словами, он отвел себе роль не столько ретранслятора мнений военачальников о событиях на фронте, сколько независимого информатора и просветителя читающей публики, далекой от понимания повседневных проблем масштабного вооруженного противостояния. Согласно Военной энциклопедии

И.Д. Сытина, Н.В. Берг «был едва ли не единственный корреспондент в прямом смысле этого слова от русской печати в ту эпоху, поставивший себе прямою и единственною целью пребывания на театре войны – осведомление русского общества о событиях ее» [ 16, с. 199 ] .

Н.В. Берг сыграл важную роль в становлении жанра «военной журналистики», проявив незаурядный талант и оригинальность. Как считают современные исследователи его творчества, избранный им эпистолярнопублицистический формат соединил в себе опыт существовавших ранее литературных стилей – пейзажный этюд, путевой очерк, зарисовка – и новаторство в разработке собственно журналистских информационных и художественно-публицистических жанров: репортаж, статистический отчет, бюллетень, «письмо в редакцию» и др. [ 22, с. 103-104 ] .

Л.Н. Толстой, с легкой руки писателя В.А. Мясникова, в начале XXI в. был объявлен первым военным корреспондентом России благодаря публикации в 1855–1856 гг. в журнале «Современник» трех очерков под общим названием «Севастопольские рассказы» [ 25, 26 ] . Эту точку зрения разделяет Государственный музей Л.Н. Толстого, организовавший в 2023 г. выставку, которая рассказывала о пребывании писателя в Крыму в качестве офицера-артиллериста1. С нашей точки зрения, такого рода утверждение далеко не бесспорно.

В Российской империи того времени, в отличие от стран Западной Европы, еще не сложилась процедура официального признания полномочий того или иного лица или печатного органа в освещении событий на театре военных действий с выдачей соответствующего удостоверения, т.е. всего того, что именуется сейчас аккредитацией. Ни у Н.В. Берга, ни у Л.Н. Толстого такого рода официальных документов не было. В этих условиях первостепенное значение приобретают не формальные признаки – факт публикации и оперативность появления материалов, а качественные характеристики, т.е. стимулы, цели, сподвигнувшие автора отправиться в зону боевых действий, но самое главное – формат текстовых материалов, в смысле их внешних и внутренних особенностей.

Прежде всего следует ознакомиться с мотивацией Л.Н. Толстого, побудившей его отправиться с Дунайского фронта на полуостров, – это патриотические чувства: «…я просился в Крым, отчасти для того, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из Штаба Сержпутовскаго, который мне не нравился, а больше всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно нашел на меня» [ 27, с. 321 ] 2.

Очевидно, что высказанное писателем стремление отличается от тех целей, которые наметил себе Н.В. Берг. Если же внимательно проанализировать характер и качество опубликованных в «Современнике» текстов, то произведение Л.Н. Толстого, на наш взгляд, стоило бы все-таки отнести к особому жанру документальной военной прозы, вышедшей из-под пера непосредственного участника сражений и очевидца событий.

В «Севастопольских рассказах» превалирует литературное начало, отнюдь не информационная составляющая. Прочувствованный автором и тонко переданный эмоционально-психологический климат обороняющегося города становится неотъемлемой частью общего повествования. Журналистский репортаж как публицистический жанр опирается на совокупность фактов и актуальных событий, ему не свойственен ни художественный вымысел, ни художественный домысел. А именно такого рода размышления, основанные на авторских умозаключениях и интуиции, присущи «Севастопольским рассказам» Л.Н. Толстого [ 28, 29 ] .

С момента Крымской войны в России обозначились два литературных течения в освещении событий на фронте : военная журналистика в виде репортажа и отчета и высокохудожественная документальная военная проза. Эти два вектора были представлены Н.В. Бергом и Л.Н. Толстым, которые наравне с А.С. Пушкиным помимо прочего явили собою пример образцовой культуры слова. Более того, впоследствии в лице военного репортера нередко соединялись две ипостаси: корреспондента и беллетриста.

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. – это первая кампания, в которой отечественная периодическая печать имела собственных корреспондентов на театре военных действий, официально допущенных Главным штабом. По данным В.И. Немировича-Данченко, военного обозревателя от газеты «Новое время», всего на фронте насчитывалось 26 русских репортеров, из которых 11 являлись «корреспондентами по специальности», т.е. от частных газет [ 30, с. 110 ] .

Официальным представителем «Правительственного вестника» стал широко известный в то время писатель В.В. Крестовский, получивший за боевые заслуги и храбрость три ордена Российской империи и три иностранные награды: Сербии, Румынии и Черногории. Он также был удостоен офицерского чина штаб-ротмистра. Помимо В.В. Крестовского еще четверых военное командование отметило боевыми наградами, и среди них Василий Иванович Немирович-Данченко.

Впоследствии восемь человек, а это видные литераторы, журналисты и общественные деятели России, выпустили свои корреспонденции отдельными книгами, тем самым в обобщенном виде документально запечатлев исторические факты, бытовую сторону войны и ее психологию [ 16, с. 200 ] 1 .

В этой плеяде выделяется В.И. Немирович-Данченко, прошедший в общей сложности пять вооруженных конфликтов, причем события Русско-турецкой и Русско-японской войн легли в основу произведений, которые всецело относятся к жанру документальной военной прозы.

Современники, занимавшиеся изучением его творчества, так отзывались о В.И. Немировиче-Данченко: «чуткий беллетрист – вечный странник»

В.И. Немирович-Данченко (1845–1836)

V.I. Nemerovitch-Danchenko (1845–1934)

[31, с. 801-805]. В работе «Год войны» он определил миссию военного корреспондента, представлявшего

Россию, которая заключалась в

объективном отображении наблюдаемых событий и развенчании «легенд о стране льдов и варварства», а в конечном счете и воссоздании «полного самопожертвования подвига русского народа, ополчившегося на брань за чужое благо» [30, с. 109].

Отличительной чертой отечественных военных корреспондентов, по мнению В.И. Немировича-Данченко, была правдивость и добросовестность в отличие от репортеров стран Западной Европы, которых охватило «эпидемическое вранье». Придуманное писателем еще в позапрошлом веке образное выражение оказалось живучим и вновь стало актуальным в современных условиях.

О принципиальной разнице в подходах при освещении событий на фронте между русскими и иностранными журналистами В.И. Немирович-Данченко очень подробно написал в главе «Военные корреспонденты в первое время» [ 30, с. 105128 ] , которая позволяет оценивать его как вдумчивого и непредвзятого аналитика. В том, что ложь и дезинформация стали непременной составляющей в работе многих зарубежных представителей периодической печати, он еще раз убедился

1 Это Г.К. Градовский, В.В. Крестовский, А.Н. Маслов, Н.В. Максимов, В.С. Немирович-Данченко, Л.В. Шаховской, А.В. Щербак, Е.И. Утин.

во время Русско-японской войны на примере истории с генералом А.Н. Куропаткиным. Речь шла о тревожных высказываниях командующего, которые причудливым образом в репортаже корреспондента газеты Le Matin приобрели прямо противоположный смысл. Как писал В.И. Немирович-Данченко, отправляясь на Дальний Восток, генерал всегда обращал внимание на то, что война для России будет трудной, и всем советовал запастись терпением. В интерпретации французского журналиста А.Н. Куропаткин якобы утверждал, что русская армия уже через два месяца окажется в Токио [ 32, с. 13 ] .

В конечном счете В.И. Немирович-Данченко вывел свое собственное понимание сути журналистской работы на фронте, которое, на наш взгляд, не потеряло актуальности и в наши дни. Его формулировка звучит следующим образом: «Корреспондент есть фотограф и сценограф действительности, освещать произвольно он не имеет права, иначе он неправдив и недобросовестен» [ 30, с. 111 ] .

В лице В.И. Немировича-Данченко соединились два века русской военной журналистики. В начале XX в. он отправился на фронт в качестве специального корреспондента газеты «Русское слово» сначала на Русско-японскую, а потом Первую Балканскую и на Первую мировую войны. По приглашению правительства Великобритании в 1916 г. он вместе с К.И. Чуковским, Е.А. Егоровым и В.Д. Набоковым поехал на Западный фронт. Во Франции и Англии известные у себя на Родине писатели и публицисты стали представителями русской периодической печати за рубежом – журнала «Нива», газет «Русское слово», «Новое время» и «Речь» [ 33, с. 254 ] .

В начале XX в. возможности военных корреспондентов в передаче событий существенно расширились за счет распространения нового типа визуального изображения, основанного на технике репродуцирования. Во второй половине XIX – начале XX в. в России активно развивается фотографическое дело, в рамках которого складываются свои жанры. В России появились фотографы, чье мастерство было признано не только на родине, но и за рубежом. Например, Максим Петрович Дмитриев, родоначальник фотожурналистики в нашей стране. Или Сергей Михайлович Прокудин-Горский – русский ученый, фотограф и изобретатель цветной фотографии в России. Он, в частности, говорил: «Фотография все-таки, надо признаться, искусство протокольного характера». Более того, в годы Первой мировой войны он обучал русских военных летчиков основам аэросъемки [ 34, с. 13, 51 ] .

По подсчетам О.С. Головиной, в России с 1858 по 1918 г. в общей сложности в разные годы выходило не менее 33 периодических изданий, посвященных проблемам фотосъемки. Институализация этого вида искусства была связана как с появлением специализированных журналов, так и с учреждением профессиональных общественных организаций. Так, например, в 1894 г. было основано Русское фотографическое общество в Москве, которое объединяло не только жителей первопрестольной. В начале XX в. среди его членов числилось 1171 человек, в том числе М.П. Дмитриев и С.М. Прокудин-Горский [35, 36]. И, наконец, сначала в Петербурге (1900 г.), а затем и в Москве (1903 г.) появились официальные торговые представительства акционерного общества «Кодак» [37, стб. 297; 38, с. 1261], благодаря чему русские фотографы, любители и профессионалы могли пользоваться самыми совершенными на тот момент компактными камерами, что особенно важно было для военных корреспондентов.

В войнах начала XX в., которые вела Российская империя или славянские государства, приняло участие более молодое поколение специальных корреспондентов, которые также оставили заметный след в истории отечественной военной журналистики. Это были фотографы, художники, публицисты и писатели, помимо ранее упомянутых: В.К. Булла, И.А. Владимиров, М.В. Доманский, С.Ф. Колесников, С.А. Корсаков, Н.С. Самокиш, К.М. Соломонов (Шумский), В.А. Табурин и др.

В результате их деятельности отложился огромный пласт особого рода документов в виде письменных и изобразительных источников, которые несли в себе информацию определенной категории и освещали те или иные стороны войны. В этом смысле выделяются визуальные материалы. Изобразительные источники, проще говоря, «рассказы в картинках»1. К ним, как правило, относят предметы, которые позволяют получить информацию наглядным и художественным образом: рисунки, плакаты, иконы, картины, фотографии. Издание открыток в России, над которыми работали известные в то время художники, во время Первой мировой войны было делом благотворительным. Доход от их продажи предназначался на содержание инвалидов войны, вдов, сирот, в помощь семьям мобилизованных. Сбор от устраиваемых Академией художеств выставок также шел в пользу раненых и больных, пострадавших в результате войны.

Продолжая тему оформившихся еще в XIX в. в военной журналистике традиций и преемственности в подходах к освещаемым событиям и понимании сути репортерской работы на театре боевых действий, следует прежде всего вспомнить о В.А. Табурине. На данный момент его деятельность как военного корреспондента не только практически не изучена в научном плане, да и сама личность, как нам представляется, недооценена. На Русско-японской войне он был вместе с В.К. Буллой специальным корреспондентом «Нивы» в составе Сибирской стрелковой дивизии.

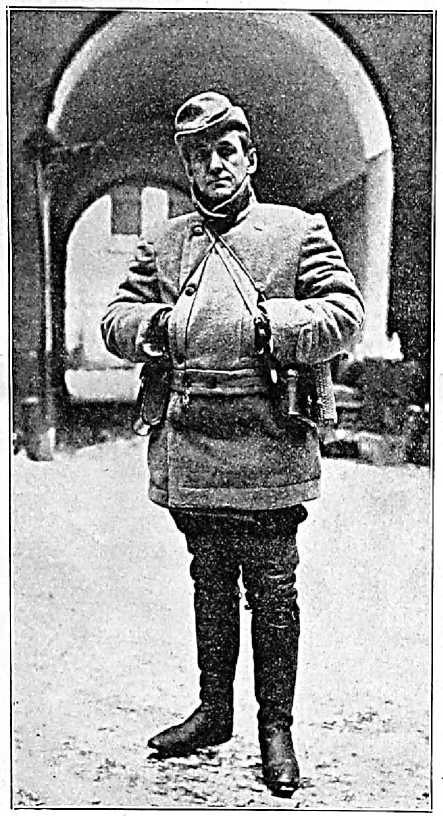

В.А. Табурин (1864–1919). В амуниции военного корреспондента V.A. Taburin (1864–1919). In the ammunition of a war correspondent.

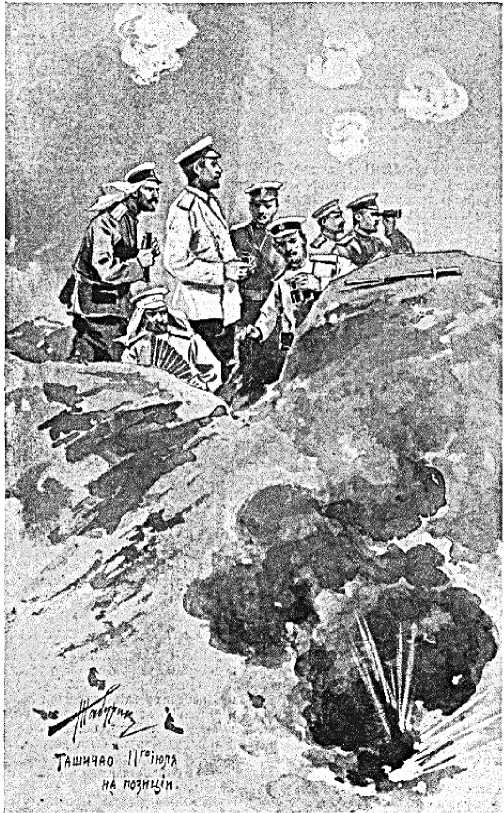

Генерал Г.К. Штакельберг наблюдает за боем под Дашицяо. Рис. В.А. Табурина General G.K. Stackelberg watches the battle near Dashiqiao. Drawing by V.A. Taburin

В.А. Табурин соединил в одном лице фотографа, художника-графика и очеркиста. За полтора года его пребывания на театре военных действий на страницах журнала было опубликовано более 60 рисунков и свыше 120 фотографий, 37 художественно-публицистических очерков под общим названием «На войне», три эссе «Мир» и два – «Презренная китайщина»1. Корреспонденции В.А. Табурина позволяют определить географию его фронтовых странствий: он писал из Харбина, Ляоляна, Дашицяо, Фушуня, Мукдена, Гунчжулина, Куанчензы.

Иными словами, специальный корреспондент «Нивы» стал очевидцем важнейших сражений Русско-японской войны и, по сути дела, запечатлел историю этого вооруженного противостояния при помощи слова и изображения в качестве беспристрастного наблюдателя. Особое внимание автор уделил Мукденскому сражению, посвятив ему с десяток репортажей. Даже поверхностное знакомство с очерками, дополненными репортажной графикой и документальной фотографией, говорит о том, что В.А. Табурин предпринял попытку осмыслить происходящее по мере развития событий. С этой точки зрения он является достойным преемником военных корреспондентов XIX в.

Более того, В.А. Табурин также размышлял и о предназначении репортера на театре войны, о его непременных качествах в профессиональном отношении. В 1906 г. он опубликовал небольшой рассказ «Ванька-Каин», обыграв аббревиатуру «ВК», которая наносилась на повязку, обязательную к ношению военными корреспондентами.

Перевязь, установленная для ношен)я на лЪвой руке) воен-* ными корреспондентами въ действующей арм!и.

Рис. В. Табуринъ.

Повязка военного корреспондента для ношения на левой руке во время Русско-японской войны

War correspondent's armband worn on the left arm during the Russo-Japanese War. Drawing by V.A. Taburin

По сюжету в поезде случайно встречаются военнослужащий и журналист, которые оказались участниками одного и того же события. Во время их беседы выяснилось, что репортер в отличие от своего визави, занятого в те дни организационными проблемами, не просто запомнил все частности, но сумел их собрать воедино, обобщить и докопаться до первопричин происшедшего.

В итоге драматический эпизод из истории войны получил неоднозначную смысловую оценку, что привело собеседников к взаимной неприязни. В завершение рассказа В.А. Табурин дает понять читателю, что особенность военного корреспондента заключается в способности наблюдать и замечать детали. Он отмечал: «Дело в том, что надо уметь видеть <...> это искусство». Многие на фронте не любили военных корреспондентов, считая, что они «врут». Но, по мнению В.А. Табурина, журналистов не любили «за то именно и в тех случаях, когда» они говорили правду, которую имели «возможность видеть своими глазами» [39, с. 41-43]. И в этом вопросе он оказался верен принципам

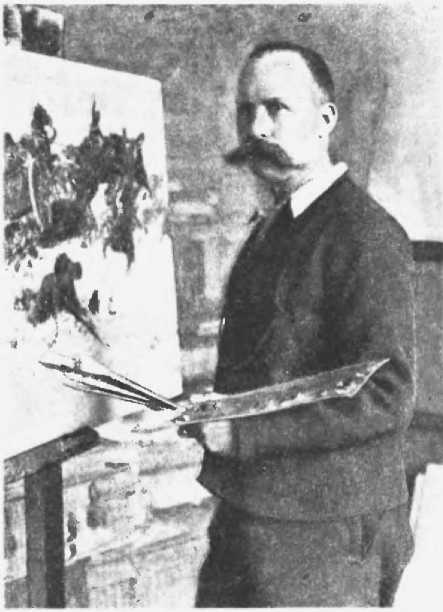

И.А. Владимиров (1869–1947).

За работой

I.A. Vladimirov (1869–1947). At work

своих предшественников.

В конечном счете В.А. Табурин, как участник и очевидец, находившийся на передовой, создал оригинальный, комплексный, многогранный исторический источник по истории Русско-японской войны. В годы Первой мировой войны он работал в жанре художественной открытки, создав целую серию.

Надо отметить, что этот вид графики в исполнении В.А. Табурина менее всего носил агитационно-пропагандистский характер, скорее это были картины фронтовых будней простого солдата, сопровождавшиеся русскими народными пословицами и афоризмами.

Деятельность известного в России баталиста И.А. Владимирова в качестве художника-корреспондента, за плечами которого было семь вооруженных конфликтов, соединила и примирила Российскую империю и Советский Союз. В начале XX в., получив аккредитацию от Академии художеств, он отправился на Русско-японскую, затем на Первую Балканскую и Первую мировую войны. В 1904 г. он находился в действующей армии и стал свидетелем боев при р. Шахэ и у Путиловской сопки, а уже в преклонном возрасте И.А. Владимиров пережил блокаду Ленинграда.

В 1912 г., будучи корреспондентом «Нивы» и английского журнала The Graphic, художник отправился на Болгаротурецкую войну. Репродукции с его рисунков, этюдов, акварелей, картин в большом количестве публиковал журнал «Нива», особенно в 1914–1917 гг.: в общей сложности это составило 127 работ. Работы русского художника с английскими корнями в этот период охотно брали зарубежные периодические издания. Они появлялись в каждом номере The Graphic, в знаменитом французском еженедельнике L’Illustration и в целом ряде американских журналов. Осенью 1914 г. И.А. Владимиров принял участие в боевых действиях на Северо-Западном фронте, весной 1915 г. – на Юго-Западном фронте в Галиции.

В одном из сражений он был ранен и впоследствии награжден медалью «За храбрость». Картины, созданные им в годы Первой мировой (а это 125 работ), были представлены на персональной выставке в залах Императорского общества поощрения художеств в августе–сентябре 1915 г. Сбор с выставки поступил в пользу лазарета деятелей искусств в Петрограде [ 40, с. 841 - 849; 41, с. 125-145 ] . По сложившейся традиции тех лет И.А. Владимиров работал в жанре художественной открытки и рекламного военного плаката.

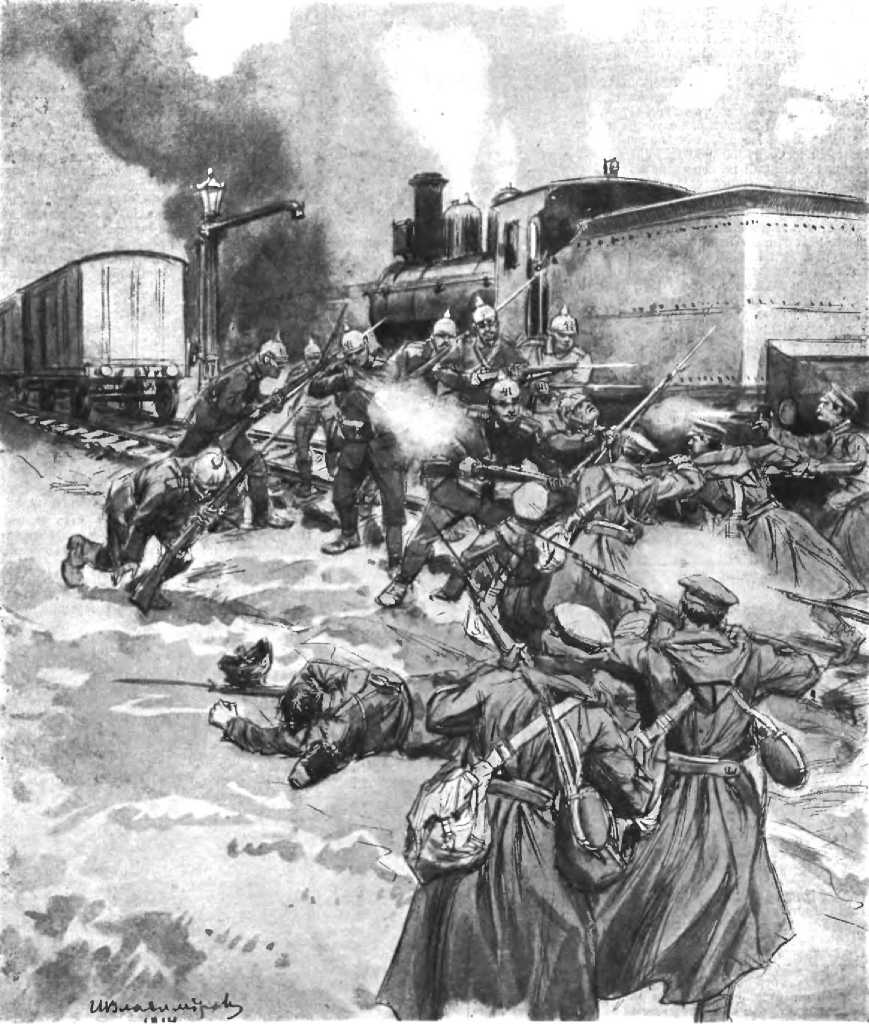

На восточно-прусском фронте. Бой на ж/д станции.

Рис. И.А Владимирова

On the East Prussian front. The battle at the railway station.

Drawing by I.A. Vladimirov

Впервые И.А. Владимиров попробовал себя в жанре эссе, когда обобщил личный творческий труд баталиста на фронтах Русско-японской войны, опубликовав в журнале «Новый мир» собственные впечатления, названные «С карандашом и кистью среди штыков и пушек». В этом сочинении он прямо пишет о своем предназначении, целях и причинах отправки на фронт: «чтобы лично видеть и испытать ужасы кровавой трагедии и, по возможности, зарисовать главнейшие ее эпизоды, которые пройдут перед моими глазами, занести в альбом главнейшие военные типы в их боевой обстановке» [ 42, с. 190 ] .

Спустя много лет на последней своей войне, в блокадном Ленинграде, И.А. Владимиров вел дневник, записывая все, что видел в городе, и продолжал работать как художник, создавая пронзительные по своему эмоциональному воздействию рисунки. Он тоже оставил потомкам своеобразный комплексный источник, визуализировав текст: блокадные заметки и графику И.А. Владимирова, на наш взгляд, лучше всего изучать в их неразрывном единстве.

В дневнике он определил свое творческое кредо, которое во многом оказалось созвучно размышлениям его коллег: «Во всех моих художественных работах основная идея была выразить устремление наших бравых бойцов к отражению и уничтожению ненавистных, но сильных и злобных врагов Родины. Эту идею я всячески старался воплотить во всех своих произведениях, начиная с картин Русско-японской войны 1904 г. и в последующих войнах» [ 43, с. 77 ] . Если суммировать высказывания И.А. Владимирова о предназначении художника-корреспондента на фронте, то он был близок к пониманию, высказанному другими, а именно: наблюдать и видеть все стороны военных действий и правдиво рассказать об этом простым людям.

Как показали современные отечественные исследователи, массовые еженедельные иллюстрированные общественно-политические и литературнохудожественные журналы Российской империи («Искры», «Огонек», иллюстрированное приложение к газете «Новое время», «Солнце России» и др.) публиковали фотографии, рисунки и репортажи, рассказывавшие о ходе боевых действий. Однако ни одно из названных изданий не смогло превзойти еженедельник «Нива» по популярности. Вплоть до своего закрытия в 1918 г. он оставался самым тиражным изданием Российской империи. В годы Первой мировой войны содержание выпусков стало резко отличаться от такового в мирное время, несмотря на то что многие традиционные рубрики сохранились. Военная проблематика явно доминировала, хотя с точки зрения подачи информации и ее полноты репортеры были сильно ограничены цензурой. К числу главных можно отнести следующие разделы: официальная хроника (деятельность правительства и отдельных представителей власти), Россия и союзные державы, положение дел у союзников, на полях сражений, фронтовой быт, военные преступления противника, беженцы, пленные, госпитали и сестры милосердия, армия и Церковь. На протяжении 1914–1916 гг. по несколько раз в год одна страница отводилась портретам погибших офицеров, рубрике «Вечная память – вечная слава», реже – «Георгиевские кавалеры».

Особенность журнала «Нива» заключалась в том, что «картинка» – фотография или графика – всегда сопровождалась текстом, рассказывавшем о запечатленных событиях, в таком подходе и выражались характерные черты редакционной политики популярного еженедельника. В годы Первой мировой войны практически в каждом номере публиковались очерки военного корреспондента, так сказать, «первого призыва» К.М. Соломонова, печатавшегося под псевдонимом К. Шумский, «Дневник военных действий». Он был обозревателем газет «Биржевые новости», «Утро России» и журнала «Нива». В 1915 г. К. Шумский выпустил аналитического плана книгу, посвященную событиям на фронтах, в которой представил свое видение общих проблем Великой войны, количественных и качественных характеристик воюющих армий, вооружения, военной техники и военного планирования [ 44 ] . Таким образом, традиция глубокого постижения текущих событий сохранилась и в работах военных корреспондентов предреволюционного периода.

Однако такого рода преемственность и глубинная связь с отдаленным прошлым прослеживается и в настоящее время в деятельности военных журналистов, освещающих события СВО. Современные военкоры являются в прямом смысле слова носителями лучших традиций, выработанных предшественниками, работавшими во второй половине XIX – начале XX в. и создававшими военную журналистику. В первую очередь это подход к освещению событий и способность аналитически мыслить, стремление к максимальной объективности, к обобщению фактического материала, а не просто фиксация происходящего, то есть все то, что В.И. Немирович-Данченко называл «правдивостью и добросовестностью», а В.А. Табурин «умением наблюдать и видеть». Современные военкоры подошли и к осознанию необходимости осмыслить все виденное и услышанное и представить это в одном произведении. Совсем недавно вышли в свет первые сочинения, написанные в жанре документальной публицистики от лица непосредственного участника и очевидца [ 45, 46 ] . С этой точки зрения, современные военные журналисты идут вслед за Н.В. Бергом, В.И. Немировичем-Данченко и др.

Однако существует и более прочная духовная связь с историческим прошлым, а конкретно с Первой мировой войной. Дело в том, что в 1914 г. во время Первой Августовской операции на Северо-Западном фронте случилось одно событие, которое впоследствии широко освещалось в периодической печати, - явление Божией Матери русским воинам [ 47, с. 115-155 ] . Один из первых списков иконы, созданный художником И.С. Ижакевичем по следам истории, был опубликован в журнале «Нива».

До 1917 г. в войсках появились и другие изображения. Но только в XXI в. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II был определен день почитания иконы Августовской Божией Матери, а ныне действующий Патриарх Кирилл в 2022 г. передал этот образ главному храму Росгвардии в честь равноапостольного великого князя Владимира. И нет ничего удивительного в том, что именно она оказалась в блиндажах воинов СВО, как это можно увидеть из репортажей военкоров.

Результаты.

Впервые в отечественной историографии показаны взгляды военных корреспондентов Российской империи разных поколений на миссию репортера в зоне боевых действий. В итоге проведенного сравнительно-исторического исследования автор приходит к заключению, что в Российской империи сложились сходные для всех корреспондентов принципы работы, свидетельствующие о формировании традиций и преемственности в изучаемой сфере деятельности.

Список литературы Военные корреспонденты Российской империи: преемственность и традиции (к 110-летию начала Первой мировой войны)

- Блохин В.С. Военные корреспонденты минского военного округа в годы Первой мировой войны: к истории вопроса – Вестник Брянского гос. ун-та. 2017. № 3 (33).

- Богомолов И.К. Стэнли Уошберн, американский журналист на русском фронте Первой мировой войны – Вестник Моск. ун-та. — Серия 8. История. 2020. № 3.

- Гужва Д.Г. Военная периодическая печать русской армии в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. — Новосибирск: Новосибирское. высш. командное училище, 2009.

- Лютов С.Н. Развитие военной журналистики в России в первой четверти XIX века – Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Т. — 11. Вып. — 11.

- Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика. Исследования и материалы. — М.: ИМЛИ РАН, 2013.

- Смородина В.Г. Документальная фотография в российских иллюстриро-ванных изданиях Периода первой мировой войны (1914–1917 гг.). Авто-реф. дис. … канд. филолог. наук. — СПб., 2000.

- Третьякова С.Н. День за днем: британские корреспонденты на русском фронте Первой мировой войны // Британия: история, культура, образование. Сб. ст. по мат-лам международной научной конференции. Вып. 4. Ярославль: Яросл. гос. пед. университет, 2018.

- Эйдук Д.В. Война и печать: к истории военного репортажа в русской газетной периодике, 1914–1915 гг. – Известия Российского гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2008. № 70-1.

- Knightly, Ph. G. The First Casualty. From the Crimea to Vietnam: The War Correspondent as Hero, Propagandist, and Myth Maker. – London: Deutsch, 1975.

- Farish, M. Modern Witnesses: Foreign Correspondents, Geopolitical Vision, and the First World War – Transactions of the Institute of British Geogra-phers. 2001. Vol. 26. № 3.

- Luckhurst, T. War Correspondents, in: 1914–1918-online. International Ency-clopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell et al. Freie Universität Berlin, — Berlin 2014-10-08. DOI: http://dx.doi.org/10.15463/ie1418

- Богомолов И.К. Государственная дума и цензурная политика в годы Первой мировой войны – Российская история. 2022. № 4.

- Волковский Н.Л. Цензура на театре русско-японской войны1904–1905 годов – Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки». 2018. № 1.

- Гужва Д.Г. Военная цензура русской периодической печати в годы Первой мировой войны – Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика. Исследования и материалы. — М., 2013.

- Иванов Д.В. Русская военная цензура в эпоху реформ Александра II – Проблемы отечественной истории. — Вып. 6. — М., 2000.

- Военная энциклопедия. Т. 13: Кобленц – Круз фон А.И. — СПб.: Т-во И.Д. Сытина, 1913.

- Fontanier V. Voyages en Orient, entrepris par ordre du Gouvernement Fran-çais de 1830 à 1833. — Paris: Librairie de Dumont, 1834.

- Пушкин А.С. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года – Пуш-кин А.С. Полное собрание сочинений в 17 т. — Т. 8, кн. 1. — М.: Вос-кресенье, 1995.

- Антонов Г.Н. «Я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то пу-тешественника…». Критика энциклопедической статьи о работе А.С. Пушкина «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» – Военно-исторический журнал. 2022. № 1.

- Константинова Н.В. «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина в истории развития документального травелога XIX века—Пушкинские чтения–2023. Художественные стратегии классической и новой словесности: жанр, автор, текст. Материалы XXVIII Между-нар. науч. конф.—СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2023.

- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 14. Переписка 1828–1831.—М.: Воскресенье, 1996.

- Первых Д.К., Первых В.В. Военные корреспонденции Н.В. Берга в журнале «Москвитянин» (1855 г.) – Ученые записки Крымского феде-рального ун-та им. В.И. Вернадского Филолог. науки. 2015. — Том 1 (67). № 1.

- Берг Н.В. Записки об осаде Севастополя. Т. 1. М.: тип. Каткова и Ко, 1858.

- Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. — М.–Л.: Земля и фабрика, 1929.

- Бородкина И. Лев Толстой — первый русский фронтовой корреспон-дент – Тульская журналистика. Ежегодный научно-информационный вестник. — Вып. 2. 2013.

- Мясников В. Лев Николаевич – самый первый русский фронтовой кор-респондент. https://nvo.ng.ru/history/2010-12-10/12_tolstoy.html?insidedoc&ysclid=lwrulmepoj554108298

- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Репринтное воспр. изд. 1928 – 1958 гг. Т. 59. — М.: Изд. центр "Терра", 1992.

- Курьянова В.В. Роль художественного домысла в военной корреспонденции Л.Н. Толстого. – Ученые зап. Крымского фед. ун-та им. В.И. Вернадского. Филолог. науки. — Том 2 (68). № 4. 2016.

- Масолова Е.А. Становление эпического в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого – Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2016. — Т. 158, кн. 1.

- Немирович-Данченко В.И. Год войны (дневник русского корреспондента). 1877–1878. — В 3-х т. Т. 3. — СПб.: изд. книжн. маг. «Нового времени», 1879.

- Быков П.В. Чуткий беллетрист – вечный странник. Творчество Вас. Ив. Немирович-Данченко – Природа и люди. 1915. № 51.

- Немирович-Данченко В.И. На войну. (От Петербурга до Порт-Артура). Из писем с дороги. — М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1904.

- Нива. 1916. № 14.

- Российская империя в цветных фотографиях С.М. Прокудина-Горского 1906–1916. — М.: Красивая книга, 2015.

- Головина О.С. Русская фотографическая периодика (1858–1918) – Фотография. Изображение. Документ. 2010. № 1.

- Личный состав Русского фотографического общества в Москве. Осно-вано 1 окт. 1894 г. (Проверен по 1 янв. 1902 г.) — М.: тип.-лит. «Русского т-ва печатн. и издательск. дела», 1901.

- Москва торговая – Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1903 год. — М.: т-во А.С. Суворина «Новое время», 1903.

- Промышленные и торговые предприятия г. Санкт-Петербурга – Весь Петербург. Адресная и справочная книга на 1900 год. — СПб.: т-во А.С. Суворина «Новое время», 1900.

- Табурин В.А. Ванька-Каин – Нива, 1906. №. 3.

- Баталист И.А. Владимиров — Нива, 1915. № 46.

- Баторевич Н.И. Всю жизнь я служил России… жизнь и творчество И.А. Владимирова. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2013.

- Владимиров И.А. С карандашом и кистью среди штыков и пушек. Впечатления из пребывания в Маньчжурской армии худ. И.А. Владимирова – Новый мир. 1905. № 17.

- Владимиров И.А. Памятка о Великой Отечественной войне. Блокадные заметки 1941–1944 гг. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2009.

- Шумский К. Очерк мировой войны на суше и на море. Обзор военных действий на главных театрах. — Пг.: т-во А.Ф. Маркс, 1915.

- Коц А.И. 500 дней поражений и побед. Хроника СВО глазами военкора. — М.: ИД «Комсомольская правда», 2023.

- Стешин Д.А. Священная Военная Операция: от Мариуполя до Соледа-ра. — М.: ИД «Комсомольская правда», 2023.

- Фарберов А.И. Заступничество Богородицы в Великую войну 1914 года. Августовская икона Божией Матери. — М.: «Ковчег», 2010.

- Борхес Х.Л. Собр. соч. в 4-х т. Т. 1. — СПб.: Амфора, 2000.