Вохтозеро - водоем садкового рыбоводства

Автор: Онищенко Илья Никитич, Рыжков Леонид Павлович, Онищенко Никита Александрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2 (131), 2013 года.

Бесплатный доступ

Приведены сведения о гидролого-гидрохимическом режиме озера Вохтозера и о его биоресурсах (водной растительности. зоопланктоне. зообентосе и ихтиофауне). Озеро относится к холодноводным водоемам с выраженной температурной стратификацией в летний период. Средние месячные температуры воды с мая по октябрь колеблются в пределах 10,9-18,7 °С. газовый режим благоприятный. В 2007 году было создано форелевое садковое хозяйство. так как акватория водоема благоприятная. В составе ихтиофауны водоема обнаружены ряпушка. сиг. пелядь. форель. щука. налим. ерш, окунь. плотва. язь. Летом местные рыбы интенсивно питаются остатками гранулированных кормов в зоне размещения садков. Осенью они мигрируют от садков в другие районы водоема и остатки гранулированного корма концентрируются в придонных слоях воды. увеличивая количество взвешенных веществ и азотисто-фосфорных соединений. Существенных различий в химическом составе вод в районе садков. в 100 м от них и в контрольной зоне (4.5 км от садков) не отмечено. Низкие количественные показатели водной среды были выявлены и в 1970-е годы. При соблюдении всех требований садковое хозяйство на данном водоеме может функционировать очень долго.

Гидрология, уровневый режим, гидрохимия. гидробионты, зоопланктон, зообентос, ихтиофауна, форель, биоресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/14750375

IDR: 14750375 | УДК: 639

Текст научной статьи Вохтозеро - водоем садкового рыбоводства

В 2012 году в садковых хозяйствах Карелии выращено 17,5 тыс. тонн рыбной продукции. Экологическая емкость внутренних водоемов республики позволяет выращивать до 25-30 тыс. т. При дальнейшем развитии садкового рыбоводства потребуется иметь сведения не только о состоянии водоемов, но и о воздействии на них существующих садковых хозяйств.

В качестве объекта исследования было выбрано озеро Вохтозеро, которое в 60-70-е годы прошлого века использовалось для озерного товарного рыбоводства. В озеро вселяли пелядь для выращивания и формирования маточного стада, а 6 лет назад было создано садковое хозяйство для выращивания радужной форели. В статье использованы как литературные, так и собственные материалы. Гидрохимический анализ вод выполнен в лаборатории гидрохимии Института водных проблем Севера КарНЦ РАН.

Озеро Вохтозеро принадлежит к бассейну Ладожского озера. Акватория озера 8,78 км2. Наибольшая длина водоема 7,8 км, ширина -

2,0 км. Максимальная глубина (35 м) - в северозападной части водоема. Восточная часть водоема относительно мелководна с глубинами 6-8 м. Средняя глубина - 11,1 м. Общий объем водной массы озера - 98,1 млн м3, площадь водосбора - 43 км2. Коэффициент условного водообмена (КУВ), определяемый отношением среднегодового объема водных масс, поступающих в озеро с его водосбора, к объему водных масс самого озера, равен 0,2. Озеро Вохтозеро вытянуто с юго-востока на северо-запад, имеет четыре ярко выраженных залива, на его акватории располагаются десять небольших островов общей площадью 0,02 км2. С западной стороны к основной части озера примыкает широкий плес, а его восточная часть вытянута в широтном направлении. В озеро впадают пять небольших ручьев. Сток осуществляется через реку Вохту (Вухтанъеки), вытекающую из южной части водоема и впадающую в северо-восточную часть озера Ведлозера (рис. 1). Длина береговой линии 34,2 км. Берега на севере возвышенные, каменистые, покрытые большей частью сосновым лесом, с южной стороны преобладают низкие заболоченные берега, покрытые смешанным лесом [3].

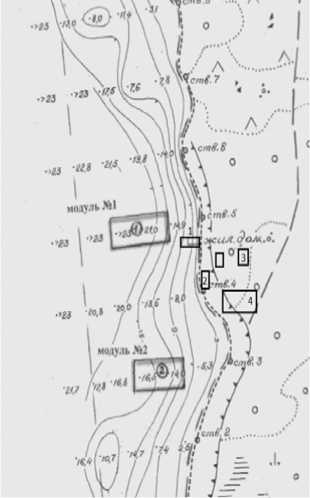

Рис. 1. Озеро Вохтозеро: станция 1 – садки; 2 – в 100 метрах от садков; 3 – станция «Карьер» в 4500 м от садков

Дно водоема очень неровное, встречается ряд глубоких впадин (ям), подводных возвышений и луд, которые в основном регулируют направления внутренних течений. В прибрежных районах дно выстлано каменистыми или каменистопесчаными россыпями. Местами встречаются песчаные отмели. Центральная часть дна озера покрыта мощными иловыми отложениями светло-бурого цвета [3].

Вохтозеро относится к холодноводным водоемам с хорошо выраженной температурной стратификацией в летний период. В конце первой декады мая озеро освобождается от ледяного покрова. В это время температура воды в поверхностном слое переходит рубеж 4 ºС. К концу мая она уже превышает 10 ºС. Максимальный прогрев воды обычно наблюдается в середине июля. К этому времени поверхностные слои воды нагреваются до 23–25 ºС. В отдельные годы температура воды достигает 27–28 ºС. Продолжительность такого периода может достигать 10–15 суток, как это наблюдалось в 2010 году. Обычно высокие температуры наблюдаются в течение 2–3 суток. При прогреве воды различия в температуре между придонными и поверхностными водами достигают 5–7 ºС. Слой температурного скачка располагается на глубине 4–5 метров. Наличие летней температурной стратификации следует использовать при размещении садковых модулей. В начале сентября начинается процесс охлаждения поверхностных вод и уже к концу месяца температура воды опускается ниже 10 ºС. В конце октября поверхностные слои воды охлаждаются до 4 ºС, начинается процесс льдообразования, а в конце ноября озеро полностью покрывается льдом. Средняя толщина льда около 50 см, максимальная – до 80 см. В середине апреля начинается таяние льда, к концу первой декады мая озеро полностью освобождается от ледяного покрова.

Как правило, образование ледяного покрова и освобождение озера ото льда происходят спокойно, без его подвижек и ледоходов. Этому спо- собствуют относительно незначительные размеры акватории озера, его конфигурация и высокие залесенные берега, лед постепенно вытаивает на месте, что очень важно для функционирования садкового хозяйства.

Средние месячные температуры воды за многолетний период составляют: в мае – 10,9 °С, в июне – 15,6 °С, в июле – 18,7 °С, в августе – 16,9 °С, в сентябре – 11,4 °С.

Внутригодовая динамика температурного режима в бассейне Вохтозера определяет в нем сезонные изменения уровневого режима. Весенний подъем уровня воды в озере начинается во второй декаде апреля в период интенсивного таяния снежного покрова, с максимумом в конце первой декады мая. Его величина не превышает 0,7–0,8 м. Во второй половине мая, после паводка, начинается медленное снижение уровня, которое завершается в конце августа. Минимальные летние уровни обычно устанавливаются во второй декаде августа. В конце сентября – начале октября уровень воды в озере вновь повышаются от длительных осенних дождей, но не более чем на 0,3 м. С декабря по март происходит зимний спад уровня с минимумом в конце марта. Как правило, минимальные летние и зимние уровни по своим значениям приблизительно равны.

Воды Вохтозера зеленовато-желтого цвета с низким уровнем цветности (50–60 градусов) отличаются высокой прозрачностью (до 5 м). Газовый режим благоприятный, на протяжении всего года содержание кислорода колеблется около 10 мг/л. Активная реакция воды слабо кислая (рН – 5,9–6,1), очень малое количество взвешенных веществ (4,7–6,8 мг/л), что способствует функционированию садкового хозяйства (см. таблицу). Только в одном случае, осенью, было отмечено значительное содержание взвесей в придонных слоях воды (25,1 мг/л).

Содержание бикарбонатов в Вохтозере, как и в большинстве водоемов этого района, в основном не превышает 10 мг/л. Воды озера бедны органическими соединениями, в частности легко окисляемыми органическими веществами. Величина ПО колеблется в пределах 5–6 мгО/л (ПДК – 10 мгО/л). Азотистые соединения в основном представлены органической формой (0,4–0,7 мгN/л), а в составе минерального азота превалируют нитраты (0,01–0,09 мгN/л), причем их содержание возрастает от поверхности ко дну. Летом в зоне садков на глубине 16 м содержание нитратов достигало величины 0,21 мгN/л (см. таблицу). В это время интенсивно развивался фитопланктон, наблюдалось «цветение» воды. Минеральный фосфор также содержится в незначительных количествах (0,001–0,06 мгР/л). Количество общего фосфора в основном не превышает 0,01 мгР/л. Содержание обеих форм фосфора в исследованные сезоны года в максимальных количествах отмечено у дна на глубине 16 м. Вертикальные распределения азотистых и фосфорных соединений хорошо согласуются друг с другом, а осенью – и с распределением взвешенных веществ. Возможна также некоторая связь между вертикальным распределением органических компонентов (остатков пищи, экскрементов) с распределением местных видов рыб. Наши наблюдения показали, что летом Химический состав

|

Компонент |

Июль |

|||

|

Садки, глубина, м |

Карьер, глубина 2 м |

|||

|

1 |

4 |

16 |

||

|

рН |

6,04 |

5,91 |

5,94 |

5,88 |

|

О2, мг/л |

10,3 |

– |

10,8 |

11,0 |

|

Взв. в-ва, мг/л |

6,8 |

6,6 |

6,3 |

6,1 |

|

НСО3, мг/л |

9,58 |

8,84 |

8,11 |

9,58 |

|

ПО, мгО/л |

5,28 |

5,81 |

– |

4,81 |

|

NH4, мг/л |

0,06 |

0,04 |

0,03 |

0,05 |

|

NO3, мг/л |

0,01 |

0,07 |

0,21 |

0,01 |

|

NO2, мг/л |

<0,001 |

0,001 |

0,002 |

0,001 |

|

Nорг, мг/л |

0,66 |

0,49 |

0,42 |

0,48 |

|

Nобщ., мг/л |

0,73 |

0,60 |

0,66 |

0,54 |

|

Рмин., мг/л |

0,004 |

0,003 |

0,006 |

0,003 |

|

Робщ., мг/л |

0,01 |

0,01 |

0,012 |

0,012 |

местные рыбы интенсивно питаются остатками гранулированных кормов в зоне размещения садков. Осенью они мигрируют от садков в другие районы водоема и остатки гранулированного корма концентрируются в придонных слоях воды, увеличивая количество взвешенных веществ и азотисто-фосфорных соединений.

воды озера Вохтозера

Октябрь

|

Садки, глубина, м |

100 м от садков, глубина 2 м |

Карьер, глубина 2 м |

||

|

1 |

4 |

16 |

||

|

6,05 |

5,92 |

6,11 |

5,96 |

6,01 |

|

10,0 |

– |

9,9 |

10,6 |

10,8 |

|

4,0 |

4,6 |

25,1 |

8,2 |

7,8 |

|

8,84 |

9,09 |

8,6 |

8,84 |

13,76 |

|

5,81 |

6,14 |

– |

6,11 |

6,38 |

|

0,04 |

0,05 |

0,03 |

0,04 |

0,04 |

|

0,09 |

0,09 |

0,09 |

0,09 |

0,03 |

|

0,001 |

0,001 |

0,002 |

0,001 |

0,002 |

|

0,47 |

0,48 |

0,59 |

0,43 |

0,70 |

|

0,60 |

0,61 |

0,71 |

0,56 |

0,77 |

|

0,001 |

0,001 |

0,014 |

0,002 |

0,010 |

|

0,010 |

0,011 |

0,046 |

0,010 |

0,046 |

Примечание. Анализ воды выполнен в лаборатории гидрохимии Института водных проблем Севера КарНЦ РАН (2011 год).

Особо следует отметить, что существенных различий в химическом составе вод в районе садков, в 100 м от них и в контрольной зоне «Карьер» (4,5 км от садков) нами не отмечено. Не менее интересен и тот факт, что низкие количественные показатели в воде Вохтозера были отмечены в 1970-е годы (ПО – 5–7 мгО/л, НСО3 – 10–11 мг/л). Прозрачность вод в то время была 5–6 м. Кислородный режим также был благоприятный, содержание кислорода превышало 10 мг/л [1]. Высшая водная растительность хорошо развита и широко распространена на многих участках водоема. Большие заросли водных растений размещены в заливах водоема и в прибрежных участках с песчаным и песчано-каменным дном. Преобладают заросли тростника. Также часто встречаются рдесты, хвощи, осока.

Кормовые ресурсы рыб Вохтозера, зоопланктон и зообентос находятся в удовлетворительном состоянии. В составе зоопланктона преобладают: по численности – циклопиды (29 %), по биомассе – кладоцеры (48 %). Средняя численность зоопланктона – 20,6 тыс. экз./м3, средняя биомасса – 0,62 г/м3. Донная фауна весьма разнообразна. Литораль населена хирономидами, ручейниками, поденками, веснянками. В поверхностных слоях иловых отложений встречаются хирономиды, олигохеты, ручейники, поденки. В глубоких слоях иловых отложений обнаружены хирономиды, олигохеты, пизидиумы и др. Средняя численность зообентоса – 2,4 тыс. экз./м2, биомасса – 3,9 г/м2 [1].

В составе ихтиофауны водоема обнаружены 10 видов рыб: ряпушка, сиг, пелядь, форель, щука, налим, ерш, окунь, плотва, язь. Наиболее многочисленны плотва (39 % от величины общего улова), ряпушка (35 %) и окунь (21 %). Пелядь и сиг появились в результате проведения рыбоводно-мелиоративных работ в 70-е годы прошлого века. В то время предпринимались попытки создания в Вохтозере маточного стада пеляди и сига, но они оказались безуспешными из-за большой глубины водоема. Форель – результат садкового рыбоводства.

Рис. 2. Карта глубин и расположения садковых модулей ООО «Радужная форель»

На северо-восточном берегу северо-западного плеса Вохтозера в 2007 году было создано форелевое садковое хозяйство ООО «Радужная форель». Акватория водоема в этом районе благоприятна для функционирования хозяйства: 10-метровая изобата проходит в 50 м от берега, далее глубины увеличиваются до 15–20 м и более (рис. 2). С ближайшим населенным пунктом Савиново хозяйство связано проселочной автодорогой (расстояние 6 км). В настоящее время рыбоводно-биологическим обоснованием (РБО) определена мощность хозяйства в 300 т товарной продукции. В 2008–2011 годах в хозяйстве ежегодно выращивалось до 160 т товарной форели.

В дальнейшем мощность хозяйства будет доведена до биологически обоснованных объемов (300 т). Вохтозеро по своим физическим, гидрологическим, гидрохимическим и гидробиологическим показателям является типичным водоемом для организации садковой аквакультуры. Оно холодно- и глубоководно, бедно органическими компонентами, имеет слабо кислую, почти нейтральную, активную реакцию воды. Если соблюдать все биотехнические нормативы [4], своевременно осуществлять профилактические мероприятия [5] и не допускать загрязнения водоема, то садковое хозяйство мощностью до 300 т может функционировать очень продолжительное время.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

VOKHTOZERO – WATER RESERVOIR OF CAGE CULTURE FISHERY

Список литературы Вохтозеро - водоем садкового рыбоводства

- Отчет «Святозерско-щекильская группа озер»//Архив СеврыбНИИпроекта/Б. М. Александров, З. А. Горбунова, Л. И. Гордеева-Перцева, А. А. Заболоцкий и др. Петрозаводск, 1973. 456 с.

- Отчет Лаборатории экологических проблем Севера ПетрГУ//Архив лаборатории. Петрозаводск, 2002. 34 с.

- Рыбоводно-биологическое обоснование на организацию форелевого садкового хозяйства на озере Вохтозеро Пряжинского района. Петрозаводск: ООО «Аквакультура», 2008. 84 с.

- Рыжков Л. П., Нечаева Т. А., Евсеева Н. В. Садковое рыбоводство -проблемы здоровья рыб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. 120 с.

- Рыжков Л. П., Ку чко Т. Ю. Садковое рыбоводство. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 163 с.