Воинское погребение эпохи Великого переселения народов из комплекса Карбан I (Северный Алтай)

Автор: Серегин Н. Н., Демин М. А., Матренин С. С.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты анализа материалов погребения воина, раскопанного в составе некрополя эпохи Великого переселения народов Карбан I (Северный Алтай). Основные признаки захоронения (небольшая каменная наземная конструкция овальной формы; одиночная ингумация без лошади; ориентировка человека головой в западный сектор горизонта с отклонением на север; неглубокая могильная яма) позволяют отнести данный объект к памятникам карбанской традиции обрядовой практики населения булан-кобинской археологической культуры. Морфологический анализ различных категорий сопроводительного инвентаря и их сопоставление с вещественными материалами из комплексов Центральной Азии стали основанием для определения датировки комплекса в рамках II-III вв. н. э. Установлен довольно высокий прижизненный статус умершего человека, который, судя по составу предметного комплекса, являлся профессиональным воином, относившимся к социально привилегированной группе населения сяньбийского периода, хоронившей в устье р. Карбан.

Алтай, булан-кобинская культура, погребение, воин, эпоха великого переселения народов, предметный комплекс, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147238464

IDR: 147238464 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-7-118-133

Текст научной статьи Воинское погребение эпохи Великого переселения народов из комплекса Карбан I (Северный Алтай)

На протяжении нескольких последних тысячелетий война была одной из важных сторон истории человечества, выступая при этом эффективным способом быстрого обогащения и изменения социального статуса людей. В отдельных обществах с производящей экономикой участие в военной деятельности являлось прерогативой профессиональных воинов.

Различные аспекты развития военной сферы у населения Алтая в эпоху Великого переселения народов получили отражение в материалах погребальных комплексов булан-кобин-ской археологической культуры. Судя по многочисленным зафиксированным фактам наличия оружия в захоронениях, большая часть мужского населения региона в обозначенный период была вовлечена в военную деятельность. Разница качественного и количественного состава боевых средств, обнаруживаемых в погребениях, демонстрирует сложение иерархии среди воинов, которая в значительной мере определяла социальную дифференциацию и влияла на уровень материального достатка мужчин [Горбунов, 2006, c. 89–90; Серегин,

Матренин, 2020, c. 116]. Высокий уровень милитаризации кочевников Алтая, особенно во II– V вв. н. э., подтверждает достаточно большое число случаев вооруженного насилия с применением стрелкового и клинкового оружия, зафиксированного в виде скелетных травм, сопутствующих смерти мужчин [Тур и др., 2018].

Формирование группы профессиональных воинов у населения Алтая эпохи Великого переселения народов наглядно демонстрируют материалы отдельных некрополей, в составе которых выделяются неординарные захоронения с представительным составом предметов вооружения. В настоящей статье представлен один из таких объектов, раскопанный на памятнике Карбан I в Северном Алтае.

Характеристика источников

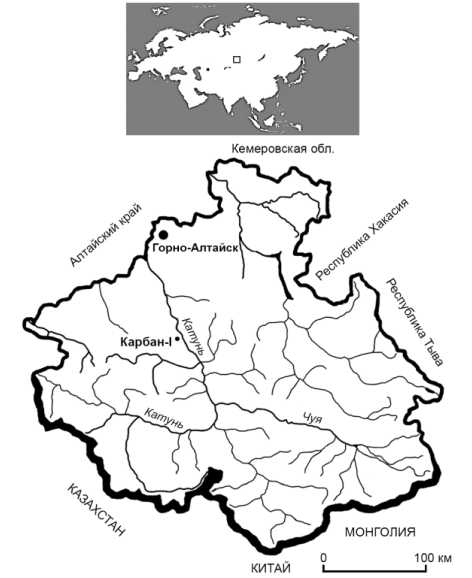

Погребально-поминальный комплекс Карбан I расположен в Чемальском районе Республики Алтай, на левом берегу р. Катунь, в 1,7 км к северо-западу от с. Куюс (рис. 1). Памятник был открыт в 1983 г. М. Т. Абдулганеевым в ходе проведения разведочных работ в зоне затопления проектируемой Катунской ГЭС. В 1989–1990 гг. данный комплекс частично раскопан археологической экспедицией Барнаульского государственного педагогического института (ныне Алтайский государственный педагогический университет) под руководством М. А. Демина. В результате раскопок было установлено, что на территории данного памятника располагались погребальные сооружения, относящиеся к разным периодам эпохи поздней Древности и Средневековья (раннесакское, скифское, сяньбийское, тюркское время), компактно локализованные на участке площадью примерно один гектар. Самой многочисленной группой среди них оказались курганы булан-кобинской культуры, представленные 22 объектами (см. [Серегин и др., 2021] и др.). Они образовывали несколько рядов из примыкавших друг к другу насыпей, выстроенных в широтном направлении. Одно из таких скоплений, локализованное на северной оконечности некрополя, включало непотревоженное захоронение воина, выделявшееся отдельными характеристиками обрядовой практики и разнообразным сопроводительным инвентарем.

Рис. 1. Расположение памятника Карбан I Fig. 1. Location of the Karban I site

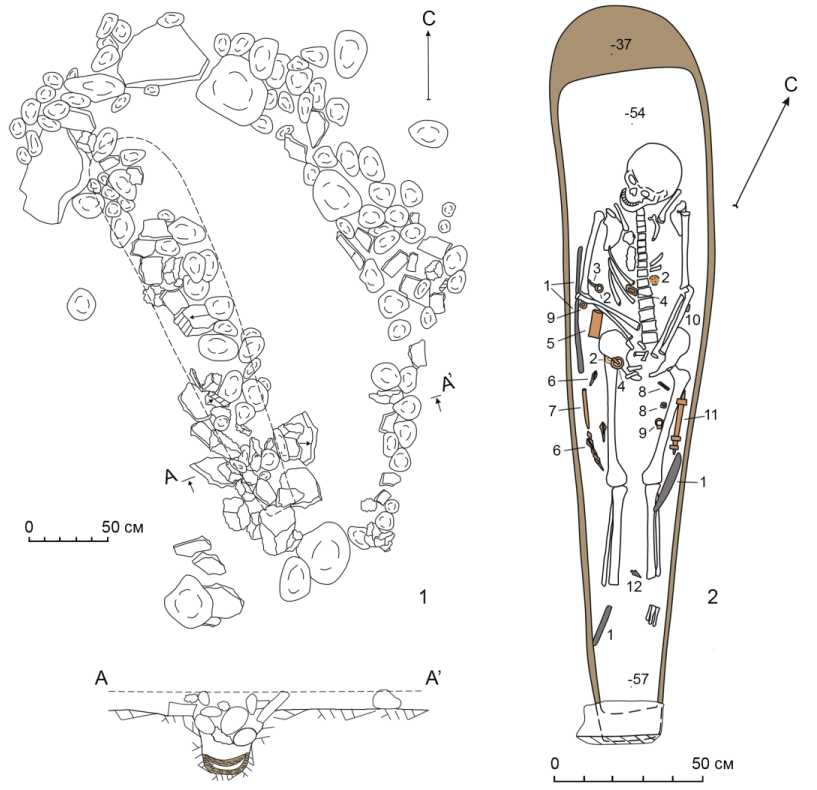

Рис. 2. Курган № 39 некрополя Карбан I: 1 – план и разрез насыпи кургана; 2 – план могилы ( 1 – роговые накладки на лук; 2 – железный кольцевой «блок»; 3 – костяной предмет; 4 – железная пряжка; 5 – железное тесло; 6 – железный наконечник стрелы; 7 – железный нож; 8 – железная бляха-накладка; 9 – железная бляха с подвижным кольцом; 10 – железная бляха с неподвижным кольцом; 11 – железный боевой нож в ножнах; 12 – костяной наконечник стрелы)

Fig. 2. Mound no. 39 of the Karban I necropolis: 1 – plan and section of the burial mound; 2 – plan of the grave ( 1 – horn lining on the bow; 2 – an iron ring “block”; 3 – bone object; 4 – iron buckle; 5 – iron adze; 6 – iron arrowhead; 7 – iron knife; 8 – iron plate-overlay; 9 – iron plate with a movable ring; 10 – iron plate with a fixed ring; 11 – iron combat knife in a scabbard; 12 – bone arrowhead)

Курган № 39 являлся средним в вытянутом с северо-запада на юго-восток ряду из трех объектов. Юго-восточным краем он примыкал к кургану № 40, а северо-западным – к расположенной за пределами раскопа насыпи без номера, у которого был расчищен лишь небольшой участок вдоль юго-восточной полы. Установлено, что валуны, имеющие отношение к конструкции кургана № 39, в местах соприкосновения с соседними объектами перекрывали крайние плиты их каменных конструкций. Учитывая данное стратиграфическое наблюдение, логичным будет сделать вывод о том, что курган № 39 возведен несколько позднее. Сохранившееся надмогильное сооружение представляло собой овальную выкладку из средних и небольших камней длиной 3,7 м и шириной 2,5–3 м, вытянутую по линии северо-запад – юго-восток (рис. 2, 1). Внутри выкладки расчищена гряда камней, лежавших в два-три слоя мощностью около 0,25 м. Ниже, в песчаном горизонте ярко-коричневого оттенка зафик- сирован тлен верхней части деревянной колоды. Данная конструкция (ее параметры – 2,6 × 0,55 × 0,2 м) имела трапециевидную форму и ориентировку продольной оси с северо-запада на юго-восток. Толщина торцевых стенок у юго-восточного края составляла 0,1 м, у северо-западного края – 0,2–0,23 м, толщина боковых стенок – 0,02–0,03 м. На юговосточной оконечности колоды с наклоном в 45º лежала каменная плитка размером 28 × 16 × 4 см. На дне данной камеры на отметке 0,37 м от поверхности древнего горизонта обнаружен скелет взрослого мужчины в анатомическом порядке, в положении вытянуто на спине, черепом ориентированный на северо-запад (рис. 2, 2). Руки покойного были немного согнуты в локтях, запястья лежали в области живота.

С умершим зафиксирован достаточно многочисленный сопроводительный инвентарь. От лука сохранились семь роговых накладок (рис. 3): пара длинных концевых у правой руки, пара более коротких концевых накладок в районе правой стопы, две срединные боковые и тыльная накладки в сочленении около левого колена. Вдоль правого бедра человека расчищены восемь железных трехлопастных наконечников стрел, обращенных остриями вверх (рис. 4, 1–8 ). Под этим скоплением найдены плохо сохранившиеся бронзовые бляхи округлой формы (рис. 5, 12–14 ). Вдоль левого бедра лежал железный длиннолезвийный нож в деревянных ножнах с тремя железными оковками (рис. 4, 10–13 ). Еще один железный нож меньшего размера (рис. 5, 16 ) обнаружен у правого бедра рядом с железными наконечниками. Между правым предплечьем и правым крылом таза умершего человека найдено железное тесло (рис. 5, 17 ). Единственный костяной наконечник стрелы (рис. 4, 9 ) обнаружен между ног, в нижней части голеней.

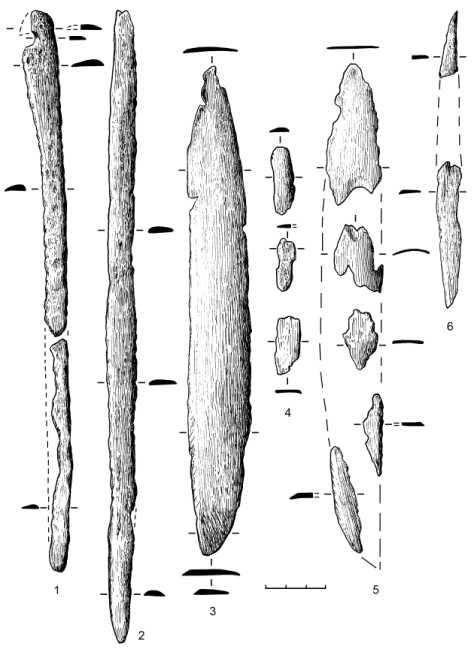

Рис. 3. Роговые накладки сложносоставного лука из погребения кургана № 39 некрополя Карбан I Fig. 3. Horn onlays of a composite bow from burial mound no. 39 of the Karban I necropolis

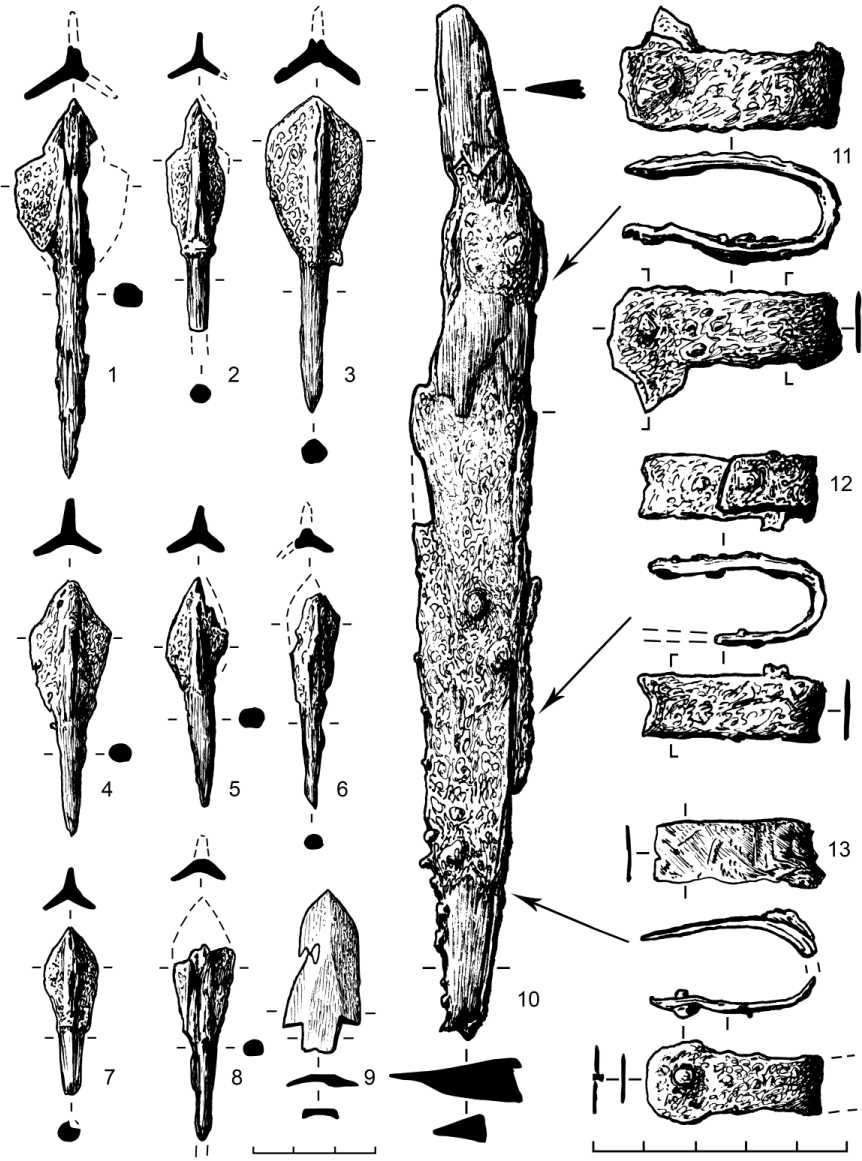

Рис. 4. Наконечники стрел и боевой нож с деталями ножен из погребения кургана № 39 некрополя Карбан I: 1–8, 10–13 – железо; 9 – кость

Fig. 4. Arrowheads and a combat knife with details of the scabbard from the burial of mound no. 39 of the Karban I necropolis. 1–8, 10–13 – iron; 9 – bone

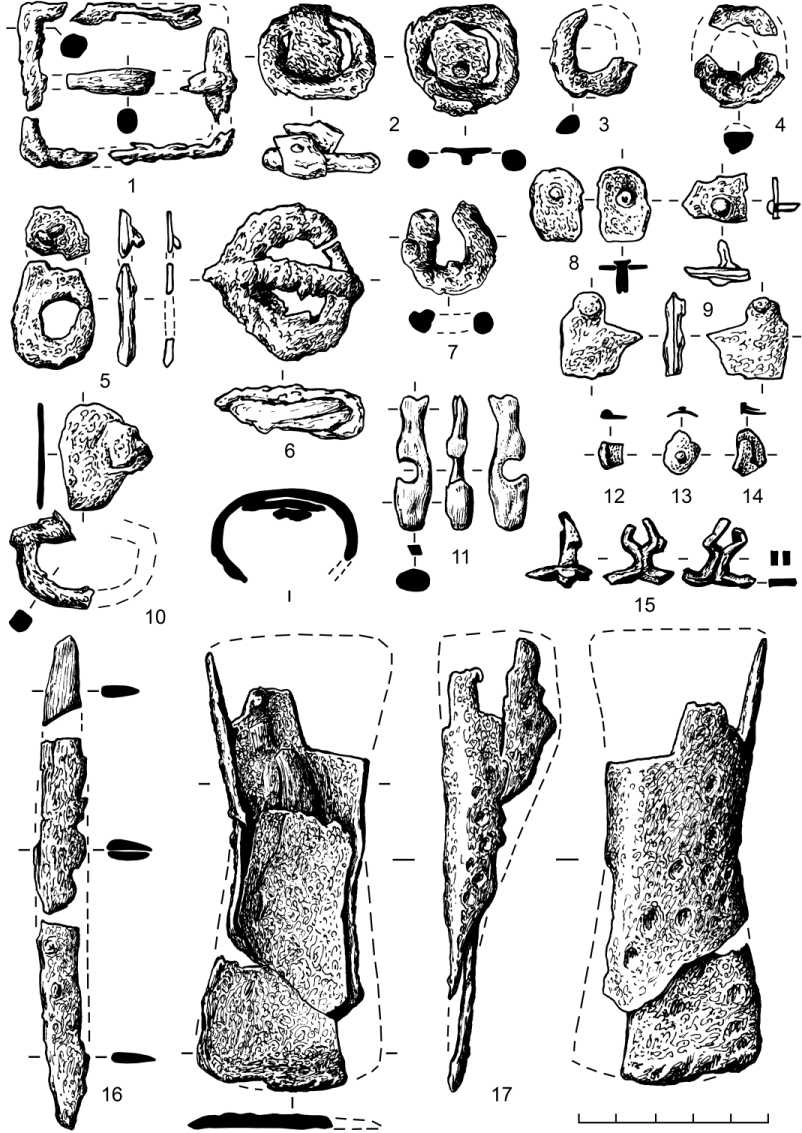

Рис. 5. Предметы снаряжения и орудия труда из погребения кургана № 39 некрополя Карбан I: 1–10 , 15–17 – железо; 11 – кость; 12–14 – цветной металл

Fig. 5. Equipment and tools from the burial of mound no. 39 of the Karban I necropolis: 1–10 , 15–17 – iron; 11 – bone; 12–14 – non-ferrous metal

Значительная часть выявленных железных предметов связана со снаряжением. На ребрах правой половины грудной клетки ближе к позвоночнику обнаружена прямоугольная поясная пряжка (рис. 5, 1 ). Около правого локтя лежала бляха-полуобойма с подвижным кольцом (рис. 5, 2 ), рядом с которой зафиксирован костяной предмет, являвшийся, по-видимому, застежкой (рис. 5, 11 ). В восьми сантиметрах от бляхи обнаружен кольцевой «блок» (рис. 5, 3 ). Похожий экземпляр расчищен под скелетом точно по центру спины (рис. 5, 4 ). Под левым предплечьем расположена бляха с неподвижным кольцом (рис. 5, 5 ), а на правом крыле таза – овальная пряжка (рис. 5, 6 ). Рядом с последней найден кольцевой «блок» (рис. 5, 7 ). С внутренней стороны левого бедра встречены обломки двух блях в виде прямых пластин-накладок разного размера со шпеньковым креплением (рис. 5, 8–9 ), а также бляха-полуобойма с подвижным кольцом (рис. 5, 10 ). При разборке скелета под костями таза найдено железное крепление-пробой (рис. 5, 15 ).

Анализ материалов

Зафиксированные характеристики погребального обряда (локализация в цепочке тесно сгруппированных насыпей; слабо выделявшееся на поверхности каменное наземное сооружение с каменной выкладкой в основании; неглубокая могильная яма с отвесными стенками; одиночное трупоположение вытянуто на спине, головой в северо-западный сектор горизонта) демонстрируют принадлежность кургана № 39 к памятникам булан-кобинской археологической культуры. Изучение полученных материалов позволяет сделать ряд заключений относительно особенных признаков исследованного захоронения в сравнении с другими известными погребальными объектами обозначенной общности. Прежде всего необходимо отметить, что наземная конструкция кургана № 39 представляла собой многорядное каменное кольцо из мелкого галечника без каменного заполнения внутреннего пространства. В материалах некрополей Алтая последней четверти I тыс. до н. э. – первой половины I тыс. н. э. факты отсутствия насыпи являются большой редкостью [Серегин, Матренин, 2016, с. 29–30]. Для большинства таких случаев можно предполагать, что каменные кольца первоначально обрамляли невысокий земляной холмик, который со временем провалился в могильную яму [Соенов и др., 2018, с. 29; Тишкин и др., 2018, с. 166]. Вопрос о причинах возведения таких «незаконченных» курганов остается пока открытым. Показательно, что у публикуемого объекта кольцо отличалось от крепид из крупных булыжников и плит, выявленных практически у всех других курганах булан-кобинской культуры, исследованных на могильнике Ка-рабан I.

Своеобразной чертой публикуемого комплекса является погребальная камера в виде деревянной колоды. Такая разновидность внутримогильных конструкций фиксируется довольно редко (менее 5 %) в обрядовой практике населения Алтая на разных этапах развития булан-кобинской культуры [Серегин, Матренин, 2016, с. 38]. Колоды зафиксированы в ходе раскопок ряда комплексов (см. [Сорокин, 1977, рис. 3–4; Бобров и др., 2003, рис. 19; Мамадаков, 1990, с. 58] и др.). При этом они количественно преобладали в материалах некрополей южной и юго-восточной частей региона, датирующихся II – 1-й половиной IV в. н. э., и весьма редки на территории Северного Алтая.

В захоронении кургана № 39 обнаружен довольно многочисленный сопроводительный инвентарь, представленный предметами вооружения, снаряжения и орудиями труда. Морфологический анализ изделий и их сопоставление с известными вещественными материалами из других некрополей Алтая II в. до н. э. – V в. н. э., а также синхронных памятников Центральной и Северной Азии позволяют установить время сооружения объекта.

Комплекс вооружения включал средства ведения дальнего (лук и стрелы с железными наконечниками) и ближнего (длиннолезвийный нож) боя.

Составной лук лежал на покойном и, судя по найденным роговым накладкам, был с длинной (не менее 140 см) кибитью, усиленной семью пластинами: двумя верхними и двумя ниж- ними концевыми боковыми, тремя срединными (пара боковых и одна тыльная). Луки такой конструкции появились на Алтае во II в. до н. э. под влиянием хуннуской военной традиции и активно применялись до V в. н. э. включительно [Горбунов, 2006, с. 23]. Концевые длинные накладки из тонких и достаточно узких (до 1,5 см) плавно изогнутых по дуге пластин (см. рис. 3, 1, 2, 6) воспроизводят хуннуские образцы и не имеют признаков, значимых для их более точной хронологической атрибуции. Большая длина (28,7 и 32,2 см) роговых пластин на верхнее плечо свидетельствует об асимметричности кибити.

Показательными являются срединные боковые накладки с сегментовидным абрисом (см. рис. 3, 3 , 5 ), имеющие длину 25 см и максимальную ширину 3 см. В Центральной Азии такое оформление рукоятей луков получило широкое распространение у хунну Монголии и Забайкалья во II в. до н. э. – I в. н. э., а также у кочевников Тувы в конце I в. до н. э. – начале III в. н. э. (см. [Коновалов, 1976, табл. III–V; Худяков, 1986, рис. 3, 1–7 ; Николаев, 2001, с. 81–82, табл. 77, 1 ; 94, 2 ; 95, 1–2 ; 114, 3 ; 118, 10 ; 120, 6 ; Хүннүгийн Өв, 2011, зур. 234, 235] и др.). В булан-кобинской культуре срединные боковые накладки сегментовидной формы удлиненных пропорций происходят из комплексов, датируемых преимущественно в рамках II в. до н. э. – I в. н. э. и реже II – 1-й половины IV в. н. э. (см. [Сорокин, 1977, рис. 10, 6 ; Ма-мадаков, 1990, рис. 80–81; Соенов, Эбель, 1992, рис. 22] и др.). Срединная тыльная накладка сохранилась в обломках (см. рис. 3, 4 ), судя по которым ее длина была существенно меньше, чем у срединных боковых пластин.

Железные наконечники стрел представлены восьмью экземплярами. Принимая во внимание их компактную локализацию у правого бедра умершего человека, можно полагать, что предметы находились в колчане, горловина которого была украшена тремя бронзовыми бляхами округлой формы со шпеньковым креплением (см. рис. 5, 12–14 ). Все наконечники имеют черешковый насад и трехлопастное перо с различным абрисом. Хронологически показательными являются ярусные изделия хуннуской традиции с малой верхней частью пятиугольной или треугольной формы, переходящей в нижний ярус с асимметрично-ромбическим контуром (см. рис. 4, 1 , 2 , 4 ). Выступая одним из «этнографических» элементов материальной культуры хунну, они получили распространение у населения Алтае-Саянского региона не ранее II в. н. э. [Николаев, 2001, с. 78; Горбунов, 2006, с. 38]. «Ярусники» из кургана № 39 некрополя Карбан I, по-видимому, генетически связаны с подобными находками из памятников хунну Монголии и Забайкалья [Коновалов, 1976, табл. II, 17–23 ; Худяков, 1986, рис. 5, 7 , 15 , 24 ; Төрбат et al., 2003, t. 204, зур. 2; Хүүннүгийн Өв, 2011, зур. 238, 256 ; 239, 360 ]. Более поздние аналогии им известны в комплексах вооружения сяньби Внутренней Монголии (конец I – начало III в. н. э.), «кокэльцев» Тувы (2-я половина III – IV в. н. э.) и населения юга Западной Сибири (2-я половина III – V в. н. э.) [Худяков, 1986, c. 70–71, рис. 26, 1–8 ; Ширин, 2003, табл. LXXXVIII, 14–15 ; Могильник Дундацзин, 2004, рис. 19, 4 ]. На Алтае такие ярусные наконечники без упора преобладают в погребениях булан-кобинской культуры, относящихся ко II – 1-й половине IV в. н. э., и крайне редко фиксируются в объектах, датируемых 2-й половиной IV – 1-й половиной V в. н. э. [Соенов, Эбель, 1992, рис. 4, 7 ; 39, 7 ; Бобров и др., 2003, рис. 26, 3 , 4 ; Горбунов, 2006, с. 29, 38, рис. 23, 4 , 24 ; Тишкин и др., 2018, рис. 6, 1 ; 8, 13 ; Серегин и др., 2020, рис. 2, 8 ]. Трехлопастные изделия с ромбическим и асимметрично-ромбическим пером без упора (см. рис. 4, 3 , 5 , 6–8 ) известны на территории Алтая со II в. н. э. и представляли собой широко распространенную модификацию наконечников стрел на протяжении сяньбийского и жужанского периодов [Горбунов, 2006, с. 29–30, 38–39; Тишкин и др., 2018, с. 49, 54; Серегин и др., 2020, с. 107–108].

Боевой нож располагался вдоль левого бедра мужчины. Данный образец режуще-колющего оружия имеет однолезвийный треугольный в сечении клинок длиной 16,3 см, максимальной шириной 2,5 см, с острым окончанием и слегка выгнутой спинкой, переходящий в наклонную рукоять без перекрестия и навершия (см. рис. 4, 10). Подобные боевые ножи получили распространение на Алтае в начале I тыс. н. э. и отражали влияние позднехунну-ской или раннесяньбийской военных традиций. У «булан-кобинцев» они выступали эффек- тивным средством ведения ближнего боя во II–V вв. н. э. [Тишкин и др., 2018, с. 58–59]. Публикуемый предмет был помещен в деревянные ножны, скрепленные в разных местах тремя железными оковками в виде согнутых в полуобойму пластин (см. рис. 4, 11–13). Судя по особенностям расположения, нож носился в них вертикально. Конструктивно близкие футляры известны на Алтае со II в. н. э. Наиболее часто они встречаются в снаряжении воинов во 2-й четверти I тыс. н. э., но при этом снабжены железными цепочками и другими деталями крепления [Матренин, 2017, с. 17–25].

Снаряжение человека 1 . В погребальном инвентаре мужчины из кургана № 39 зафиксированы железные ременные гарнитуры, расположение которых свидетельствует об их принадлежности к двум наборным поясам. «Верхний» пояс лежал в области живота и состоял из прямоугольной пряжки с подвижным язычком (см. рис. 5, 1 ), блях-накладок в виде полуобоймы с подвижным кольцом (см. рис. 5, 2 ) и прямой пластины с неподвижным кольцом (см. рис. 5, 5 ), а также пары кольцевых «блоков» (см. рис. 5, 3 , 4 ). «Нижний» пояс находился в области тазовых костей и левого бедра человека. В могилу он, по-видимому, был помещен в расстегнутом виде. Данный комплект включал подвижноязычковую пряжку с овальной рамкой (см. рис. 5, 6 ), кольцевой «блок» (см. рис. 5, 7 ), две бляхи-накладки четырехугольной формы со шпеньковым креплением (см. рис. 5, 8 , 9 ) и одну бляху-накладку в виде полуобоймы с подвижным кольцом (см. рис. 5, 10 ). Судя по имеющимся многочисленным аналогиям из погребальных комплексов булан-кобинской культуры, зафиксированные наборные пояса относятся ко II–V вв. н. э. [Матренин, 2017, с. 31, 43, 64, 66, 75, 94–95, 111; Тишкин и др., 2018, с. 98–99].

Орудия труда представлены единичными вещами, предназначенными для осуществления производственной деятельности и решения бытовых задач.

Костяной наконечник стрелы входил в состав охотничьего инвентаря. В погребении он находился отдельно от помещенных в колчан железных наконечников. Рассматриваемое изделие имеет черешковый насад и линзовидное (дуговидное) в сечении заостренное перо (размеры 3,4 × 1,8 см) пятиугольной формы c вогнутыми плечиками-шипами (см. рис. 4, 9 ). Данный экземпляр, по-видимому, является производным от похожих по абрису ромбовидных в сечении наконечников, известных на Алтае уже в хуннуское время (II в. до н. э. – I в. н. э.), а также встречающихся в сяньбийский период (II – 1-я половина IV в. н. э.) [Мамадаков, 1990, рис. 15, 4 ; 26, 5 , 6 ; 66, 6 ].

Железный нож располагался вдоль правого бедра человека. Это фрагментированное изделие с черешковой рукоятью и коротким (около 10 см) однолезвийным клинком, имеющим треугольное поперечное сечение и слегка выгнутую спинку (см. рис. 5, 16 ). В Центральной Азии железные бытовые ножи такой конструкции впервые появились у хунну [Коновалов, 1976, табл. XVI, 3 , 8 , 9 ; Төрбат et al., 2003, t. 209, зур. 7; t. 235, зур. 2]. У населения Алтая подобные полифункциональные изделия характеризуют предметный комплекс кочевников II– V вв. н. э. (см. [Соенов, Константинова, 2015, с. 20–21, рис. 5; Тишкин и др., 2018, с. 126, табл. 36, 37] и др.).

Железное тесло найдено у правого предплечья умершего человека, рядом с костями таза. Общая длина орудия составляет 9,7 см, из которых почти половина приходится на не сомкнутую втулку (внутренние размеры 3,8 × 2,6 см) для деревянной рукояти. Втулка плавно переходит в лезвие длиной 4 см, шириной 5 см с расширяющимся дуговидным краем (см. рис. 5, 17). Тесла традиционно рассматриваются как специализированные инструменты плотницкого дела, хотя вполне понятно, что возможности их использования несколько ши- ре [Нестеров, 1981, с. 171–172]. На территории Сибири наиболее ранние образцы подобных предметов обнаружены в Среднем Приобье в памятниках рубежа эр [Чиндина, 1984, с. 28, рис. 26, 8]. В эволюционном отношении такие изделия пришли на смену железным кельтам-топорам с замкнутой широкой втулкой и коротким лезвием, а также тесловидным орудиям III в. до н. э. – I в. н. э. [Троицкая, 1979, с. 11–12]. Вероятно, начальную дату появления таких предметов в рассматриваемом регионе маркируют датированные находки аналогичных по конструкции и форме изделий из археологических памятников Верхнего Приобья, предгорий Кузнецкого Алатау и Алтая, относящиеся к периоду не ранее II в. н. э. [Грязнов, 1956, табл. LII, 17; Ширин, 2003, табл. XLIX, 3; LI, 2; LXII, 26; XCV, 19; Кунгурова, Абдулганеев, 2019, рис. 70, 1]. Известные в объектах булан-кобинской культуры тесла происходят из комплексов конца III – V в. н. э. (см. [Мамадаков, 1990, рис. 52, 4; Тишкин и др., 2018, с. 151, 153, табл. 38, 1, 2] и др.). Публикуемая находка свидетельствует о более раннем распространении таких орудий у племен Алтая, по-видимому, во II – начале III в. н. э.

Обсуждение результатов

В результате сравнительного исследования удалось установить общие и особенные черты погребального обряда воина из кургана № 39 могильника Карбан I. К последним относятся отсутствие полноценной каменной насыпи с крепидой и внутримогильная конструкция в виде деревянной колоды. Зафиксированные признаки комплекса (захоронение человека в положении вытянуто на спине; отсутствие лошади; ориентировка умершего головой в западный сектор горизонта с отклонением на север; неглубокая могильная яма), а также характеристики изученных рядом сооружений дают основание считать, что данный объект принадлежит к памятникам карбанской традиции обрядовой практики кочевников булан-кобинской культуры [Серегин, Матренин, 2016, с. 159–160]. Судя по имеющимся археологическим материалам, генезис ее носителей связан со смешением разных групп населения во II–I вв. до н. э. в результате экспансии державы Хунну в северные области Центральной Азии. В этом процессе принимали участие местные племена скифо-сакского времени, среди которых, вероятно, были потомки кочевников раннескифского времени, вытесненного из ареала своего основного проживания «пазырыкцами», а также скотоводы из периферийных с Алтаем районов Восточного Казахстана и Тувы, В сяньбийское время (II – 1-я половина IV в. н. э.) «карбанцы» составляли одну из многочисленных групп скотоводов Северного Алтая [Там же]. При этом в социальной стратификации носителей булан-кобинской культуры они занимали наиболее низкое положение [Серегин, Матренин, 2020, с. 125, 128].

Проанализированные категории сопроводительного инвентаря оказались информативными для осуществления хронологической интерпретации рассматриваемого закрытого комплекса.

Сложносоставной лук с семью роговыми накладками, судя по оформлению срединных боковых пластин, продолжал линию развития ручного метательного оружия хунну. Датировка данного элемента вооружения может быть определена в рамках II в. до н. э. – III в. н. э. Ярусные наконечники стрел (3 экз.) относятся к числу ранних образцов хуннуской военной традиции, появившихся на Алтае не ранее II в. н. э. Остальные пять наконечников с геометрическим пером (ромбические и асимметрично-ромбические) и боевой нож с ножнами типичны для воинского арсенала населения булан-кобинской культуры во II–V вв. н. э. Довольно показательным является «ранний» способ ношения ножен вдоль левого бедра, напоминающий собой вариант крепления акинаков у «пазырыкцев» скифо-сакского времени и кинжалов у «булан-кобинцев» хуннуского периода. Определенно можно утверждать, что комплект наступательного вооружения воина из кургана № 39 был рассчитан на эффективное использование против слабо защищенного противника и по уровню своего развития соответствовал легкой коннице и пехоте.

Изучение сведений о местонахождении железных ременных гарнитур позволило установить, что с умершим было помещено два наборных пояса, оснащенных разнообразными функциональными и декоративными изделиями. Сравнительный анализ морфологических признаков двух пряжек, блях-накладок из прямых пластин без колец (2 экз.) и с неподвижным кольцом (1 экз.), в виде полуобойм с подвижным кольцом (2 экз.), а также кольцевых «блоков» (3 экз.) выступает основой для заключения о том, что они являются местной переработкой элементов снаряжения хуннуской и сяньбийской традиций. Похожие по комплектации пояса зафиксированы в погребениях булан-кобинской культуры, датируемых II – 1-й половиной IV в. н. э. (Айрыдаш I, Булан-Кобы IV Степушка) и 2-й половиной IV – 1-й половиной V в. н. э. (Верх-Уймон, Дялян, Яломан II) [Матренин, 2017, с. 111; Тишкин и др., 2018, с. 98–99].

К числу достаточно редких специализированных орудий труда относится железное тесло, которое не имеет прототипов в местном орудийном наборе скотоводов скифо-сакской эпохи. Карбанский экземпляр является, по-видимому, одним из самых ранних (I – начало III в. н. э.) известных нам деревообрабатывающих инструментов данного типа, найденных в памятниках булан-кобинской культуры. Наличие тесел в погребениях демонстрирует развитые профессиональные навыки плотницкого дела у отдельных индивидов, занимавших достаточно высокое социальное положение [Серегин, Матренин, 2020, с. 115–116]. Остальные категории предметов (костяной наконечник стрелы, железный нож, костяная застежка, железное крепление-пробой) характеризуют довольно стандартный комплекс материальной культуры скотоводов Алтая II–V вв. н. э.

С учетом сделанных наблюдений воинское погребение из кургана № 39 некрополя Кар-бан I датируется сяньбийским периодом, наиболее вероятно в рамках II–III вв. н. э.

Достаточно представительный для населения Северного Алтая эпохи Великого переселения народов инвентарь, включающий оружие дальнего и ближнего боя, два наборных пояса, орудия труда и предметы снаряжения, позволяет сделать ряд наблюдений относительно прижизненного положения погребенного. Основой для выводов в этом плане являются полученные результаты определения социальной значимости конкретных категорий предметов в мужских захоронениях Алтая II в. до н. э. – V в. н. э. [Там же, с. 108–111]. Представляется возможным утверждать, что умерший мужчина имел довольно высокий статус среди носителей карбанской традиции обрядовой практики. Данный человек, судя по всему, являлся профессиональным воином (дружинником?), а в мирное время целенаправленно занимался деревообработкой (косвенно об этом свидетельствует присутствие тесла и захоронение в колоде, весьма редкое для погребальной традиции кочевников данной группы).

Заключение

Захоронение воина из кургана № 39 могильника Карбан I относится к карбанской погребальной традиции, носители которой составляли одну из наиболее многочисленных групп населения булан-кобинской культуры в Северном Алтае. Специфическими чертами исследованного объекта являются отсутствие полноценной каменной насыпи с кольцевой крепидой и внутримогильная конструкция в виде деревянной колоды. Проведенный анализ различных категорий сопроводительного инвентаря позволил датировать данный комплекс в рамках II– III вв. н. э. Сравнительное изучение качественного и количественного состава вещей продемонстрировало, что умерший мужчина являлся профессиональным воином. Кроме того, имеются некоторые основания для предположения о владении им навыками плотницкого дела. Вероятно, данный человек относился к зажиточной прослойке рядовых скотоводов, оставивших некрополь Карбан I.

Дальнейшее детальное исследование результатов раскопок комплекса Карбан I, а также других базовых памятников булан-кобинской археологической культуры позволит на новом уровне рассматривать сложные процессы, происходившие на Алтае в эпоху Великого пере- селения народов. Значительные перспективы в этом плане связаны с публикацией не введенных в научный оборот материалов и их комплексной интерпретацией в контексте современных представлений об этнокультурной и социальной истории кочевников региона в обозначенный период.

Список литературы Воинское погребение эпохи Великого переселения народов из комплекса Карбан I (Северный Алтай)

- Бобров В. В., Васютин А. С., Васютин С. А. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (ПКУП века). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2003. 224 с.

- Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в Ш-ХГУ вв. Часть II. Наступательное вооружение (оружие). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. 232 с.

- Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 162 с.

- Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. 221 с.

- Кунгурова Н. Ю., Абдулганеев М. Т. Майминская культура. По материалам поселений Салаира и Предалтайской равнины 1-й пол. I тыс. н. э. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2019. 214 с.

- МамадаковЮ. Т. Культура населения Центрального Алтая в первой половине !тыс. н. э.: Дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 1990. 317 с.

- Матренин С. С. Снаряжение кочевников Алтая (II в. до н. э. - V в. н. э.). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2017. 142 с.

- Могильник Дундацзин // Открытие и исследование сяньбийских могильников во Внутренней Монголии. Пекин: Кэсюэ яизбаньшэ, 2004. Вып. 18. С. 55-102. (на кит. яз).

- Нестеров С. П. Тесла древнетюркского времени в Южной Сибири // Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1981. С. 168-172.

- Николаев Н. Н. Культура населения Тувы 1-й пол. I тыс. н. э.: Дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2001. 262 с.

- Серегин Н. Н., Демин М. А., Матренин С. С. Общие и особенные характеристики детской погребальной обрядности населения Северного Алтая сяньбийского времени (по материалам комплекса Карбан I) // Народы и религии Евразии. 2021. № 4. С. 32-45.

- Серегин Н. Н., Матренин С. С. Погребальный обряд кочевников Алтая во II в. до н. э. - XI в. н. э. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. 272 с.

- Серегин Н. Н., Матренин С. С. Социальная история населения Алтая в эпоху кочевых империй (II в. до н. э. - XIV в. н. э.): по материалам археологических комплексов. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2020. 268 с.

- Серегин Н. Н., Тишкин А. А., Матренин С. С., Паршикова Т. С. Новые материалы для изучения оружия дальнего боя у населения Северного Алтая в жужанское время // Теория и практика археологических исследований. 2020. № 3 (31). С. 99-118.

- Соенов В. И., Константинова Е. А., Трифанова С. В. Могильник Степушка-2 в Центральном Алтае. Горно-Алтайск, 2018. 242 с.

- Соенов В. И., Константинова Е. А. Ремесленные производства населения Алтая (II в. до н. э. - V в. н. э.). Горно-Алтайск: ГАГУ, 2015. 248 с.

- Соенов В. И., Эбель А. В. Курганы гунно-сарматской эпохи на Верхней Катуни. Горно-Алтайск: ГАГПИ, 1992. 116 с.

- Сорокин С. С. Погребения эпохи великого переселения народов в районе Пазырыка // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.: Аврора, 1977. Вып. 18. С. 57-67.

- Тишкин А. А., Матренин С. С., Шмидт А. В. Алтай в сяньбийско-жужанское время (по материалам памятника Степушка). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2018. 368 с.

- Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Наука, 1979. 124 с.

- Тур С. С., Матренин С. С., Соенов В. И. Вооруженное насилие у скотоводов Горного Алтая гунно-сарматского времени // Археология, этнография и антропология Евразии. 2018. № 4. С. 132-139.

- Худяков Ю. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 268 с.

- Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Кулайская культура. Томск: Изд-во ТГУ, 1984. 256 с.

- Ширин Ю. В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале I тыс. н. э. (погребальные памятники фоминской культуры). Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2003. 288 с.

- Тербат Ц., АмартYвшин Ч., Эрдэнэбат У. Эгийн голын сав археологийн дурсгалууд (хYр-лийн Yеэс моголын Yе). Улаанбаатар: Улсын багшийн их сургууль Монголын туухийн тэнхим, 2003. 295 т. (на монг. яз.)

- ХYYннYгийн 0в. Нуудэлчдийн анхны тер - ХYннY ГYрний соёл. Улаанбаатар: ШУА-ийн Археологийн ХYрээлэн, 2011. 296 т. (на монг. яз.)