Война за испанское наследство 1701-1714 гг. Рейнская кампания 1703 г

Автор: Кутищев Александр Васильевич

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: История

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель статьи - на примере отдельной кампании войны за испанское наследство (1701-1714 гг.) выявить особенности западноевропейского военного искусства начала XVIII в. В центре исследования - боевые действия на Рейне в 1703 г. и их отражение в корреспонденции Людовика XIV, императора Иосифа, отчетах командования и другой документации, показывающей события театра военных действий. В работе исследован до сих пор не отраженный в отечественной историографии эпизод западноевропейской военной истории, представлены типичные черты военного искусства начала XVIII в., а именно - механизм так называемого «кабинетного» управления войсками, ограниченность оперативных целей, позиционный характер стратегии, приверженность маневренной тактике. Показана возрастающая роль военной логистики: системы тылового обеспечения, путей сообщения и коммуникации, снабжения за счет ресурсов противника. Особенностью рейнской кампании 1703 г. стали решительные действия французских войск на фоне типичной для эпохи пассивности и чрезмерной осторожности их противника.

Война за испанское наследство 1701-1714 гг, людовик xiv, маршал вильяр, маркграф людвиг баденский, штольхоффенские линии, осада брейзаха, ландау

Короткий адрес: https://sciup.org/149142496

IDR: 149142496 | УДК: 94(4)“1703” | DOI: 10.24158/fik.2023.4.17

Текст научной статьи Война за испанское наследство 1701-1714 гг. Рейнская кампания 1703 г

Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург, Россия, ,

тиворечивой культурно-цивилизационной ойкумены, в которой Запад и Восток обречены на сосуществование, а узкий военно-профессиональный срез – только предтеча глубокого историософского анализа смыслов, размышлений о добре и зле, правде и лжи, любви и ненависти между Нами и Ими.

Интерес к войне за испанское наследство вызван не только тем, что она является крупнейшим военно-политическим событием эпохи. Для любой войны характерно крайнее напряжение культурно-исторического потенциала, духовно-нравственных сил общества. То, что в мирное время смутно и неопределенно, в суровых условиях войны обнажается со всеми достоинствами и недостатками, проявляется открыто и беспристрастно. Эта война не стала исключением из правил. Она демонстрирует сущностные черты европейской культуры с ее ценностно-нравственными, властно-политическими, сословно-общественными императивами. Исследование этой войны позволяет глубже понять европейскую цивилизацию накануне судьбоносного для нее Нового времени.

О войне за испанское наследство 1701–1714 гг. в последнее время издано немало публикаций. Спектр внимания чрезвычайно широк: от общего политического анализа и участия в войне отдельных стран до исследования важных военных событий и биографий видных военачальников (Великанов, 2005; Ивонина, 2010, 2012; Кутищев, 2012; Морозов, 2021). Вместе с тем эта общеевропейская война до сих пор не нашла систематизированного военно-профессионального отражения в отечественной историографии. Последние посвященные ей работы вышли в свет во второй половине XIX – начале XX в. и только выборочно освещали отдельные, наиболее значительные боевые эпизоды (Голицын, 1875: 158–181; Михневич, 1896: 292–300; Пузыревский, 1889: 181–297).

В настоящей статье представлен анализ конкретной военной кампании с освещением отдельных вопросов военного искусства начала XVIII в.: выбор цели, выработка замысла операции, собственно боевые действия, их всестороннее обеспечение. Работа подготовлена на основе переписки Людовика XIV, императора Иосифа II с военным командованием французской и имперской армий. В статье применен обширный эпистолярный и мемуарный материал, а также официальные донесения с фронта, которые могут быть использованы для компаративных исследований российско-европейской военной истории начала XVIII в.

Разработка замысла кампании . Рейнский театр военных действий в войне за испанское наследство 1701–1714 гг. играл вспомогательную роль в оперативных планах Версаля. Операции на этом направлении разрабатывались, как правило, в интересах боевых действий или в Германии, или в Нидерландах, которым Версаль придавал большую значимость. Так и в 1703 г. главной задачей кампании на Рейне был переход французской армии через горный массив Шварцвальда в долину Дуная, на помощь Баварии. Максимилиан-Эммануил Виттельсбах, курфюрст Баварии, являлся главным и чуть ли не единственным союзником Бурбонов в Германии, и Людовик XIV связывал с ним надежды на решительный успех и победоносное завершение войны.

В 1703 г. на Рейне формировались две французские армии. Первая, под командованием маршала Вильяра, в составе 40 батальонов и 50 эскадронов, должна была с боями прорываться на соединение с баварцами и далее действовать во взаимодействии с ними. Вторая, под командованием маршала Тальяра, в составе 50 батальонов и 60 эскадронов, должна была прикрывать ее марш и отражать все попытки противника воспрепятствовать переходу. После оставления армией Вильяра рейнского театра вторая армия должна была вести боевые действия, исходя из оперативной обстановки1. При дворе Людовика XIV нарастало опасение, что окруженный со всех сторон врагами курфюрст, не дождавшись помощи, может заключить мир с Веной. Тем более, стало известно, что маркграф Баденский, главнокомандующий имперскими силами на Рейне, собирается отправить значительные силы на Дунай, против Баварии. Это обстоятельство заставило Людовика XIV торопить своих маршалов с реализацией намеченного замысла. Уже 13 января по его указу маршал Вильяр отправился в Эльзас, к армии.

Маршал осознавал, что зимний поход будет проводиться в первую очередь в интересах баварского союзника: «Все это – лишь отвлекающий маневр, который Его Величество решил предпринять по просьбе курфюрста Баварии»2. Как бы то ни было, он серьезно подошел к предстоящей операции. Было решено застать противника на зимних квартирах, не дав ему времени сосредоточиться для отпора. Действительно, имперские войска на зиму беспечно разместились на обширных территориях: «…совершенно очевидно, что в это время у Баденского не будет под рукой значительных сил»1. Неожиданность достигалась и зимним временем проведения операции, что представляло собой большую редкость для войн рубежа XVII–XVIII вв. Однако это обещало большие трудности и французским военным: «…войска, непривычные к зиме, будут утомлены… но они должны привыкнуть к лишениям, это абсолютно необходимо, и я объясню, какими средствами мы постараемся сделать их выносливыми»2. Значительные трудности ожидались и со снабжением войск в условиях зимнего бездорожья. Эту проблему Вильяр собирался разрешать за счет противника: «Когда я перейду через Саар, я наложу контрибуцию и реквизирую скот, который достанется нам бесплатно. То же самое я сделаю за Рейном… Я надеюсь собрать достаточно провизии между Шварцвальдом и Рейном, от Генгенбаха до Келя»3. Уже к концу января французы заняли исходные рубежи для наступления. Полки, располагавшиеся в Эльзасе, концентрировались у Мюлуза, зимовавшие во Франш-Конте – под Хюнингеном, а в Лотарингском герцогстве – у Страсбурга4.

Боевые действия на Рейне с февраля по май 1703 г . Тревожные вести из Баварии вынудили Вильяра ускориться с началом операции. Не теряя времени, он отдал первые приказы и привел войска в движение. Уже к середине февраля в Версаль стали прибывать вести одна лучше другой. Двор ликовал, узнав, что «…маршал де Вильяр, переправив свою армию через Рейн по мостам в Нейбурге и Хюнингене, взяв в последнем месте несколько пушек, прошел весь Брейзгау5 вдоль Рейна и форсировал Квейх <название реки ошибочно> между Фрейбургом и Брейзахом у самого подножия гор, что застигнутые врасплох враги, совершенно не ожидавшие этого марша, обратились в бегство и оставили свои укрепления, бросив большие запасы провизии и фуража… что они оставили более тридцати фортов, которые они построили вдоль Рейна и Квейха, в большинстве из которых были найдены пушки… что мы стали хозяевами всего Брейз-гау»6. Сбивая по пути слабые заслоны, сея вокруг панику и хаос, Вильяр быстро продвигался к Альтенхайму. Здесь 18 февраля к нему присоединились французские батальоны из Лотарингии, за счет которых армия усилилась до 49 батальонов и 73 эскадронов. 19 февраля французы вышли к р. Кинциг, на которой имперцы попытался оказать им организованное сопротивление. Здесь, на линии Вилльштедт – Оффенбург – Генгенбах, маркграф Баденский собрал около 4 000 солдат, которых, конечно, было недостаточно, чтобы остановить превосходящего противника7. Сам Вильяр, «разведав брод, первым бросился в воды Кинцига. Он увидел несколько неприятельских эскадронов, приближавшихся к берегу, атаковал их и обратил в бегство»8. Тем временем противник медленно приходил в себя. Людвиг Баденский со всех направлений стягивал войска к укрепленным линиям Штольхоффен – Бюль, где он намерен был остановить вторжение.

Подойдя к линиям, Вильяр оценил их неприступность, но их штурм не входил в его планы. Французы по-хозяйски обосновывались на завоеванной территории, реквизируя у населения продовольствие, фураж и скот. Все селения вдоль Рейна и Кинцига были обложены контрибуцией. Для надежного закрепления на плацдарме Вильяру нужен был опорный пункт на правом берегу Рейна. Этим требованиям вполне отвечал форт Кель, «четырехугольная крепость бастионного типа, усиленная равелином9, с выдвинутыми на север и восток кронверками и люнетами10… расположенная в углу, образованном реками Эхейном, Кинцигом и Шюттером, и прикрытая этими реками»11. По расчетам Вильяра, обладание этим фортом даст ему «возможность вернуться в Германию, как только появится трава, и беспокоить врага за Келем и Брейзахом, когда это будет необходимо, и даже провести часть кампании за Рейном»12. Крепость располагала значительным гарнизоном в 2 177 человек под командованием полковника Энценберга, но в артиллерии и запасах ощущался недостаток.

Несмотря на зимний холод, снегопады и дожди, Вильяр действовал энергично. Уже 25 февраля была заложена первая параллель перед Келем. Осаждающие продвигались к укреплениям траншеями и сапами, разрушали бастионы огнем артиллерии, подводили под стены минные галереи. Гарнизон упорно держался в ожидании помощи извне. Однако маркграф Баденский предпочитал находиться за штольхоффенскими укреплениями, посылая коменданту категоричные приказы держаться до последнего. В ночь с 8 на 9 марта французы пошли на штурм, и «9-го числа Спилберг <ошибка Сюше, имеется в виду Энценберг>, губернатор форта Кель, увидев, что два его демилюна1 и бастион пали… подписал капитуляцию и открыл ворота… и он был доставлен в Филипсбург с двумя тысячами пятьюстами человек, потеряв четыреста или пятьсот человек во время осады, в то время как маршал де Вильяр – только пятьдесят человек убитыми и восемьдесят ранеными»2.

Обладание Келем предоставляло французам не только важный плацдарм, но и контроль над обширной территорией вдоль Кинцига, по которому планировался марш через Шварцвальдские горы. Этот поход откладывался Вильяром на начало мая, когда сойдет снег в горах, станут доступными горные дороги и появится трава, подножный корм для кавалерии. Кроме того, после насыщенной боями операции войскам требовался отдых, а также серьезная подготовка к трудному походу. 14 – 18 марта маршал перевел армию на левый берег Рейна и распустил на квартиры по нижнему и верхнему Эльзасу. Сам Вильяр вернулся в Страсбург.

Там он вынужден был оправдываться перед разгневанным Людовиком XIV, для которого возвращение армии на левый берег стало полной неожиданностью. 19 марта он писал обескураженному Вильяру: «Я был безмерно удивлен, узнав… о принятом Вами решении переправить все мои войска через Рейн и разместить кавалерию на квартирах, часть во Франш-Конте, другую – на реках Лаутер и Саар. Этот безответственный шаг полностью противоречит нашим планам в отношении Баварии и приказам, которые я отдавал Вам»3. Далее король безапелляционно потребовал «по всем направлениям разослать приказы остановить войска, которые уже маршируют к назначенным районам размещения»4, а самому маршалу – «без промедления вновь пересечь Рейн и либо атаковать принца Баденского, либо двинуться на соединение… с войсками курфюрста Баварского»5.

Все это время противник вел себя пассивно, ограничиваясь укреплением штольхоффенских линий и стягивая к ним войска со всех возможных направлений. Депеши Людвига Баденского в Вену этого периода передают настроения растерянности и безнадежности, царящие в его окружении: «Везде не хватает пороха, свинца, ружей для рекрутов и другого снаряжения, в гарнизонах острый некомплект артиллерийской прислуги, минеров и саперов, а те, кто еще служит, от великой нужды все такие сварливые и не расположены честно выполнять свой долг. Все это я не в силах контролировать и не могу найти никого, на кого можно положиться»6. В своих неудачах он обвинял всех, кроме себя, и требовал от Гофскригсрата всевозможной помощи, больше денег и резервов.

После отповеди короля Вильяр чувствовал себя уязвленным. После череды громких побед он пребывал в предвкушении поздравлений, но никак не ожидал гневных осуждений. Тем не менее как человек военный он не дал воли уязвленному самолюбию и немедленно приступил к выполнению королевских указов. 13 апреля он вновь перешел Рейн у Каппеля. В лагере у Хербольцхайма к нему присоединился корпус Розеля, шедший из Хьюнингена, а 16 апреля у Келя – маршал Тальяр с обозами и артиллерией. Объединенная армия форсировала Кинциг и 19 апреля атаковала линии Штольхоффен – Бюль. Из доклада Людвига Баденского императору: «19го числа Вильяр подошел очень близко к… линиям и своей артиллерией, установленной за несколько сотен шагов от наших незавершенных редутов, открыл плотный огонь по голландской пехоте – но без особенного эффекта, тем более, что мы продолжали окапываться в этих и других местах, несмотря на огонь пушек и мушкетов, так что противник не решался атаковать, и 20-го числа с 20 батальонами он попытался обойти мой левый фланг через высокие горы и так называемую долину Бюлер»7. Главным препятствием для наступающих стали заболоченная местность и разлившиеся от паводка ручьи перед линией редутов, земляных валов и глубоких рвов, за которыми укрывался противник. Маршал Тальяр, подойдя к Штольхоффену с другой стороны, вынужден был признать, «что их невозможно атаковать из-за наводнений и болот шириной около шестисот шагов»1. Когда Вильяру доложили, что «враги открыли один из своих шлюзов и затопили речной водой все окрестные луга»2, он решил отступить к Оффенбургу. Маршал тяжело переживал эту неудачу и оправдывался перед королем саботажем завистников-генералов: «Когда все бригадиры пехоты проголосовали за атаку, генералитет вдруг высказался против»3. Но времени на обиды и разбирательства не оставалось. Весна окончательно вступила в права, по-летнему припекало солнце, склоны Шварцвальда покрылись зеленым покрывалом, зажурчали горные ручьи. Выжидать дальше с походом на Дунай было нельзя. 27 апреля авангард под командованием Блонвиля, а 3 дня спустя главные силы армии выступили из района Оффенбурга и двинулись вдоль Кинцига туда, где на горизонте виднелись вершины гор. Маршевые колонны медленно втягивались в горные распадки, постепенно исчезая за склонами и ущельями, и наконец как будто растворились среди первозданных лесов и величественных гор Шварцвальда.

Боевые действия на Рейне с мая по декабрь 1703 г . До 5 мая маршал Тальяр стоял у Оффенбурга, прикрывая удаляющуюся армию Вильяра, после чего переместился в район Виль-штетта. Его небольшая армия в этот момент была уязвима: изрядная часть мушкетов и боеприпасов, повозок и обозных лошадей были переданы Вильяру. Кроме того, она почти полностью состояла из рекрутов, так как опытные ветераны пошли на укомплектование батальонов Виль-яра. На его же попечение были оставлены 2 500 больных и выздоравливающих4. В лагере маршал с головой погрузился в обустройство и боевую подготовку войск. К этому времени при дворе уже стало известно о благополучном соединении Вильяра с курфюрстом Максом-Эммануилом и король пребывал в приподнятом настроении. Тальяру он благосклонно предложил на выбор атаковать Брейзах или Ландау, причем «…Брейзах, по его мнению, заслуживал всяческого предпо-чтения»5. Маршал в целом разделял мнение Людовика XIV: взятие Брейзаха должно было облегчить сообщения с армией Вильяра, предотвратить набеги неприятеля на Верхний Эльзас и обеспечить тылы армии в случае похода на Ландау.

Тем не менее Тальяр просил отложить осаду до августа. Задержка объяснялась необходимостью увеличить армию «на 12–15 батальонов за счет итальянской армии или Лангедока»6 и сильным паводком на Рейне и горных реках Брейзгау. Король благосклонно воспринял все доводы маршала: «Все Ваши мысли я считаю достаточно мудрыми, а размышления – разумными… лучше отложить это предприятие до месяца августа»7. «В это время его стратегия <Тальяра> сводилась к снабжению армии за счет местных средств, принадлежащих империи, прикрытию Эльзаса от набегов и подготовке к осаде Брейзаха»8. Все это время Людвиг фон Баден с 20 000 войска безучастно наблюдал за ним из-за линий Штолхофен – Бюль, расположенных всего в полуторадневных маршах (28 км) от французских войск9.

Наконец, 17 июня маршал доложил королю о готовности к походу: «Артиллерия, порох, провизия, словом, все необходимое для операции, уже готово; через пять или шесть дней все будет сосредоточено под Брейзахом»10. В крепости же, по имеющимся сведениям, наоборот, ощущался недостаток в оружии, боеприпасах и провизии. Прикованные к линиям Штольхофен – Бюль имперцы никак не пытались противодействовать французам. Все, что они смогли сделать, это отправить во Фрейбург подкрепление в 1 000 человек и тем самым довести его гарнизон до 3 08011.

10 июля французская армия покинула лагерь у Вильштедта и двинулась вдоль Рейна на юг. Впереди следовал авангард под командованием генерала Марсеня. Обозы с боеприпасами и артиллерийский парк под охраной пехотной бригады двигались из Страсбурга левым берегом Рейна. К 14 июля в Старом Брейзахе для осадных работ были собраны 10 000 крестьян. Тут же были установлены два понтонных моста, обеспечивших доставку войск и грузов через Рейн. Обложение крепости было завершено к 15 июля. Траншеи к бастионам повели с двух направлений, с северной стороны, выше по Рейну, и с южной. Земляным работам препятствовала дождливая погода и высокие грунтовые воды. Вся низменность была залита водой, кругом стояли лужи и небольшие озера. В Версале были хорошо информированы, «что траншея перед крепостью была открыта 21 или 22 числа <августа>, что пушки начнут стрелять 25 числа; что туда прибыл маршал Вобан, что двенадцать тысяч рабочих трудятся над циркумвалационными линиями, что было привлечено более ста орудий, пятьдесят мортир, два миллиона фунтов пороха и огромное количество бомб и ядер»1. В ночь с 26 на 27 осажденные попытались провести вылазку, которая без труда была отбита благодаря бдительности передовых постов. Огонь по укреплениям оказался достаточно эффективным, так что к 31 августа крепостная артиллерия была практически подавлена. К этому времени апроши достигли гласиса, а кое-где – даже приблизились к крытому пути.

Удовлетворенный успешным ходом осады, король писал Тальяру: «Благодаря Вашей распорядительности и опыту Вы так умело повели осаду Брейзаха, что у меня есть все основания надеяться, что не пройдет и несколько дней, как это место станет частью наших владений»2. В действительности Брейзах продержался чуть более недели, что стало приятной неожиданностью для всех. Уже в ночь со 2 на 3 были захвачены два редута, находившиеся у основания гласиса, а на следующую ночь двумя ротами гренадеров был атакован угол крытого пути бастиона, выходящего к Рейну. Противник оказал слабое сопротивление и отступил внутрь крепости3. Однако огонь из этого бастиона наносил осаждающим большие потери. Чтобы подавить его, маршал Вобан сосредоточил стрельбу в этом секторе. 4–5 сентября на крытом пути бастиона французы приступили к устройству брешь-батареи, когда осажденные неожиданно выкинули белый флаг4. Капитуляция была подписана утром 7 сентября, а гарнизон в количестве 3 500 был с военными почестями отпущен в Рейнфельд. Его потери составили 500 человек убитыми и раненными, в то время как французы потеряли около 800 человек.

Еще в ходе осады при дворе Людовика XIV обсуждались дальнейшие действия. При выборе новой цели взгляды разделились между Ландау или Фрейбургом. Сам король склонялся к мнению Тальяра, выступавшего за осаду Ландау, имперской крепости, контролирующей нижний Рейн и южные подступы к Пфальцу.

После трудной осады Брейзаха французской армии был предоставлен отдых, в ходе которого она приводила себя в порядок, одновременно готовясь к выполнению новых задач. Тальяр «занялся восстановлением своей кавалерии, обеспечивая ее овсом за счет вражеской страны и экономя королевские запасы. Маршал Вобан, со своей стороны, сделал все, чтобы сохранить материалы, использованные при осаде Бризаха, и что могло быть необходимо для осады Ландау, с таким же усердием он отремонтировал бреши и поврежденные укрепления Бризаха, срывал циркумвалационные линии и засыпал траншеи»5.

Осада Ландау некоторое время стояла под вопросом из-за тяжелой ситуации в Баварии, король даже думал о переговорах с императором о беспрепятственном выводе армии Вильяра обратно, к Рейну. Однако победа при Гохштедте 6 коренным образом изменила обстановку на дунайском театре. 26 сентября в штаб-квартиру прибыл курьер, через которого Тальяру стало известно, «что Его Величество не только дал согласие на осаду Ландау, но и считает захват этого места очень важным»7.

Армия в составе 54 батальонов и 73 эскадронов стояла на р. Сульц и давно ждала приказа о выступлении. К осадной операции все было готово, в том числе тонны осадного снаряжения, боеприпасов и продовольствия, тяжелая артиллерия, а также «почти 4 000 повозок для транспортировки и 20 000 землекопов для работы в траншеях»8. Тальяр энергично принялся за новое дело. К 12 октября крепость Ландау была отрезана от внешнего мира. После предварительной разведки в ночь с 17 на 18 октября была заложена первая параллель. Под плотным огнем осажденных от параллели к крепости повели три зигзагообразных апроши. Одновременно оборудовались позиции для осадной артиллерии, и уже 22 октября 80 тяжелых орудий открыли огонь по крепостным веркам9. Гарнизон под командованием графа Фризена сопротивлялся мужественно и умело. О деталях осады можно судить по докладам в Вену маркграфа Баденского: «генерал Фризен защищается очень стойко, разумно, проявляя свойственное его натуре мужество. Все подходы к крепости надежно прикрыты редутами и ограждены палисадом, так что каждый шаг французов будет стоить им большой крови. Так, новый редут, заложенный в саду Де Мельяка, им пришлось штурмовать дважды. Его в конце концов захватили с потерей 14 офицеров и 300 рядовых… и сами французы признаются, что оборона Ландау гораздо искуснее и упорнее по сравнению с другими крепостями»1. Судьба крепости уже висела на волоске, когда была предпринята попытка ее деблокады. С этой целью на Рейне у Шпейера сосредоточился ударный кулак. Собранный с миру по нитке корпус состоял из пфальцских, гессенских, а также голландских войск, прибывших из Нидерландов, всего 27 батальонов и 53 эскадрона. Общее командование возглавил принц Фридрих Гессен-Кассель. Союзники переправились на левый берег Рейна и встали лагерем, собираясь с силами перед последним броском к Ландау. Здесь 12 ноября они были внезапно атакованы всей армией Тальяра. Немцы попытались отразить этот удар, но не выдержали дружного натиска французской конницы и в итоге отступили в беспорядке за Рейн.

Разгром при Шпейербахе предрешил участь Ландау – французы к этому времени уже закрепились на бастионах крепости, в куртине зияла огромная брешь, все было готово к решительному штурму. Когда рухнула последняя надежда на спасение, у Фризена не оставалось другого выбора, кроме как сдать крепость. 15 ноября 1703 г. капитуляция Ландау была подписана и оставшиеся в живых защитники с военными почестями были отпущены в Филиппсбург.

На этом кампания 1703 г. завершилась. 28–30 ноября маршал Тальяр распустил войска на зимние квартиры, заняв обширные территории вдоль левого берега Рейна. Противник зимовал на противоположном берегу.

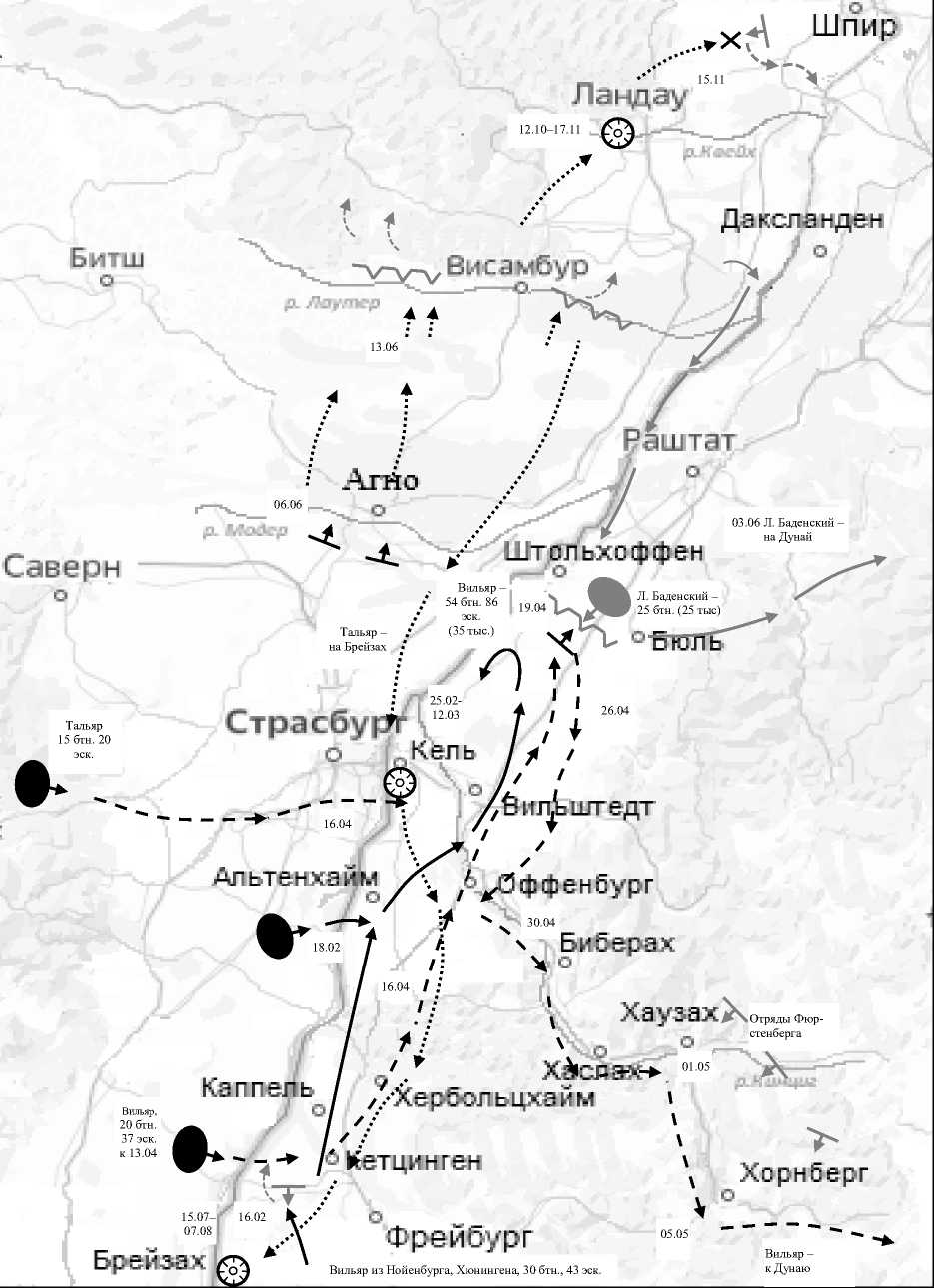

Выводы . Кампания 1703 г. на Рейне завершилась с явным превосходством французов. Главная задача – переход армии Вильяра через Шварцвальдские горы на помощь союзной Баварии – была ими успешно решена. Кроме того, в их руках оказались важные твердыни противника, Кель, Брейзах и Ландау, в результате чего стратегическое положение французов на данном театре войны значительно улучшилось (рисунок 1). Успехам французов способствовали полная пассивность и нерешительность противника.

В тактическом отношении кампания 1703 г. разыгрывалась по канонам маневренной стратегии. Главной целью оставались линии коммуникаций неприятеля. Противники старались овладеть ключевыми пунктами, контролирующими сообщения неприятеля. Значение Брейзаха, Фрейбурга, Вильштедта оценивалось французами в интересах обеспечения коммуникаций с группировкой Вильяра в Баварии.

Типичной чертой военной кампании стал позиционный характер. Заметным фактором боевых действий выступили штольхоффенские, висамбургские и другие укрепленные линии, вокруг которых разворачивались главные события на рейнском театре войны в 1703–1707 гг. В основном этой тактикой увлекались имперцы, что определяло в целом их чрезмерную осторожность и бездеятельность. В полной мере это продемонстрировала кампания 1703 г., которая маркграфом Баденским была сведена к пассивной обороне штольхоффенских линий, даже когда он обладал численным превосходством над противником. В отличие от тактики имперцев действия маршалов Вильяра и Тальяра были более решительными и смелыми. Они совершали стремительные броски и марши, умело пользовались ошибками неприятеля и пытались овладеть стратегически важными крепостями.

Значимым фактором, влияющим на стратегию, оставалась логистика. Вытеснение противника или лишение доступа к богатым плодородным районам считалось верхом военного искусства. Оккупация вражеской территории преследовала не столько оперативную цель, сколько логистическую, так как военачальники стремились содержать армию за счет противника, собирая контрибуции и занимаясь поборами с населения. Места расположения войск выбирались поблизости от зажиточных районов и обильных заливных лугов. Темп продвижения зачастую диктовался не тактической целесообразностью, а необходимостью покинуть уже порядком истощенную местность.

Таким образом, военная кампания 1703 г. на Рейне является типичной для военного искусства начала XVIII в. Боевые действия показали возрастающую роль в войне маневрирования как основной тактической формы борьбы, коммуникационных линий сообщений, логистики, осадного искусства и полевой фортификации. Ее особенными чертами стали стремление к полевому бою в целях разгрома противника, стремительные и решительные действия, что было несвойственно западноевропейскому военному искусству начала XVIII в.

13.06

Раштат

06.06

Штсльхо^фан

19.04

Тальяр

26.04

16.04

16.04

01.05

Кэппаль

Катцинган

Хорнберг

05.05

Вильяр

Вильяр, 20 бтн. 37 эск. к 13.04

Л. Баденский – 25 бтн. (25 тыс)

Тальяр 15 бтн. 20

эск.

к Дунаю на Брейзах

03.06 Л. Баденский на Дунай

Вильяр 54 бтн. 86

эск.

(35 тыс.)

^Л т ф а н бур г

30.04

Хаузах Отряды Фюрстенберга

2152..0023- о Каль

Фрейбург

Вильяр из Нойенбурга, Хюнингена, 30 бтн., 43 эск.

15.07– 16.02

07.08

Брайзах хъ '

15.11

Ланд агу

12.10–17.11

Рисунок 1 – Кампания 1703 г. на Рейне 1

1 Atlas des mèmoires militaires relatifs a la succession d’Espagne sous Louis XIV / par le lieutenant-général J.J.G. Pelet. Paris, 1836. P. 9, 17, 18 ; Feldzuge des Prinzen Eugen von Savoyen … P. 286–379 ; Mémoires militaires relatifs à la succession d'Espagne sous Louis XIV … P. 370–560.

Условные обозначения: ----------------► – походы и позиции французских войск в феврале-марте 1703 г.

-------► – походы французских войск апреле-мае 1703 г.

•► – походы Тальяра к Брейзаху и Ландау

– бои, сражения

– осады крепостей

– действия и позиции имперских войск

Список литературы Война за испанское наследство 1701-1714 гг. Рейнская кампания 1703 г

- Великанов В.С. Савойское герцогство в войне за Испанское наследство // Воин. 2005. № 2. С. 20-25.

- Голицын Н.С. Великие полководцы истории. Т. 2. СПб., 1875. 222 с.

- Ивонина Л.И. Маршал Виллар // Преподавание истории в школе. 2012. № 6. С. 32-39.

- Ивонина Л.И. Битва при Мальплаке 11 сентября 1709 г. // Новая и новейшая история. 2010. № 1. С. 216-222.

- Кутищев А.В. Военная кампания 1703 г. в Нидерландах по корреспонденции и воспоминаниям ее участников // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: История, филология. 2022. Т. 21, № 1. С. 9-21. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2022-21 -1 -9-21.

- Кутищев А.В. Итальянская кампания 1703 г. Борьба за контроль над бассейном р. По // Манускрипт. 2021. Т. 14, № 7. С. 1360-1366. https://doi.org/10.30853/mns210237.

- Кутищев А.В. Компаративный анализ Северной войны (1700-1721 гг.) и войны за испанское наследство (17011714 гг.): культурно-цивилизационный и военно-профессиональный аспекты // Манускрипт. 2019. Т. 12, № 11. С. 81-90. https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.11.16.

- Кутищев А.В. Герцог Мальборо и его время. М., 2012. 544 с.

- Михневич Н.П. История военного искусства с древнейших времен до начала XIX столетия. СПб., 1896. 539 с.

- Морозов Е.В. Захват Англией Гибралтара и его последствия // Исторический бюллетень. 2021. Т. 4, № 1. С. 97-99.

- Пузыревский А.З. Развитие постоянных регулярных армий и состояние военного искусства в век Людовика XIV и Петра Великого. СПб., 1889. 348 с.