Вольфганг Гете и его эпонимы

Автор: Петрова И.А., Гончаров Н.И.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Обзорные статьи

Статья в выпуске: 3 (23), 2009 года.

Бесплатный доступ

В специальной (анатомической литературе) нередко встречаются эпонимы, связанные с именем выдающегося немецкого поэта и в то же время крупного естествоиспытателя. Цель работы пояснить читателю историю появления ниже упомянутых морфологических терминов.

Гете - поэт, естествоиспытатель, эпонимы

Короткий адрес: https://sciup.org/142148773

IDR: 142148773 | УДК: 611.(09)

Текст обзорной статьи Вольфганг Гете и его эпонимы

Ч Гете в 1828 г.

Художник Иосиф Штилер (Josef Stieler).

Музей Гете, Веймар

Гете (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749—1832) — великий немецкий поэт и в то же время крупный естествоиспытатель. Родился во Франкфурте-на-Майне

(20.08.1749—22.03.1832), образование получил в Лейпцигском и Страсбургском университетах. Занимался изучением остеологии и сравнительной анатомии. Развивал идею общего морфологического типа, рассматривая скелет как основу формы тела животных. Ставил вопросы о взаимоотношении организма со средой и взаимоотношении органов внутри организма.

ГЕТЕ ЗАКОН КОРРЕЛЯЦИИ

Взаимозависимость строения и (или) функции отдельных клеток, тканей, органов и систем организма, проявляющаяся в процессе его развития и жизнедеятельности.

По выражению Гете: « Природа для того, чтобы расщедриться в одном направлении, должна скупиться в другом ».

Гете кость (1) (син.: Келликера кость, резцовая кость, os incisivum ), или Вик-д’Азира кость.

Гете кость (2) (син.: межтеменная кость, os interparietale ) — добавочная кость черепа, представляющая собой обособленный верхний отдел затылочной чешуи.

ГЕТЕ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА

Позвоночная теория строения черепа, согласно которой в процессе эволюции череп сформировался из соответствующих позвонков шейного отдела параллельно развитию головного мозга.

В 1808 г. Наполеон был в Эрфурте. В числе представлявшихся ему лиц находился и Гете — в то время почти 60-летний старик, стройный, красивый, с высоким, открытым лбом, одухотворенным орлиным взором. Наполеон стремительно подошел к нему, окинул быстрым взглядом с головы до ног и, обращаясь к присутствующим, сказал: «Вот это человек!» («Voila un homme!»)

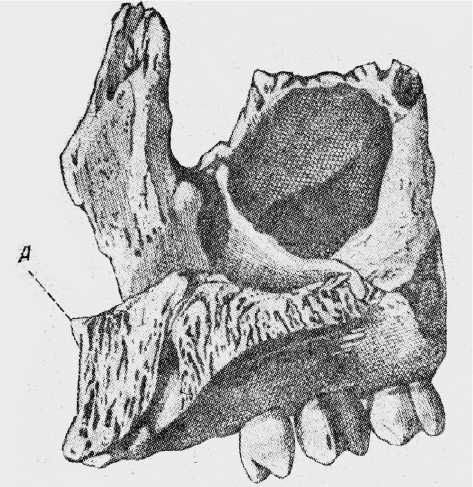

Рис. Верхняя челюсть человека в изображении Гете

Э. Жоффруа Сент-Илер, знаменитый французский натуралист, современник Гете и идейный соперник Кювье, расценивая научные взгляды немецкого поэта, говорил, что единственный промах Гете заключался в том, что он родился на 50 лет раньше, чем ему следовало родиться.

А Александр Гумбольдт, автор классического труда «Космос», в котором имеется несколько блестящих страниц, посвященных Гете, между прочим, писал: «Разве не он связал вновь прочными узами философию, науку и поэзию?»

Таков суд современников о человеке, отметившем собою новую эру в истории духовной культуры человечества.

И то, что говорит о Гете энциклопедист Гумбольдт, полно глубокого смысла: Гете действительно один из тех немногих поэтов, которые имеют неоспоримые права на звание поэта-мыслителя. Его поэзия, исполненная чеканной художественной красоты, почти всегда залита ярким светом мысли, не уступающей величию ее у первоклассных мыслителей; и в то же время его научно-философские идеи озарены лучами творческого вдохновения, поднимающего их порой на высоту истинно поэтических созданий.

Когда непосредственно знакомишься с веймарским изданием сочинений Гете, 12 томов которого всецело посвящены его научным работам, начинаешь отлично понимать его призыв, обращенный к ученым, — призыв «остерегаться всеми силами двух вещей: окостенения в узкой спе- циальности и дилетантизма, когда уходишь далеко за пределы ее».

И замечательно, что, как бы предвидя возможность упрека в дилетантизме, сам Гете писал про себя: «Итак, не вследствие из ряда вон выходящего дарования, не путем мгновенного наития не внезапно и сразу, а посредством последовательных усилий дошел я до успешных результатов...»

Отметим несколько биографических дат. С 1765 по 1768 г. Гете — студент права в Лейпцигском университете, но уже проявляет некоторый интерес к медицине и вообще к естествознанию: живой ум даровитого юноши увлекается алхимией, пробудившей в нем тягу к подлинной химии, которой он стал заниматься в течение 1770 и 1771 гг. одновременно с ботаникой. В полосу «бури и натиска» природоведение отступает на задний план: душа поэта горит творческим огнем и дарит человечеству такие шедевры, как «Гец фон-Бер-лихинген» и «Вертер». В это же время Гете увлекается физиогномистикой Лафатера1 , в связи с этим он изучает (довольно поверхностно) и рисует черепа людей и животных; но, как всегда, такой спецификой его синтетически направленная мысль удовлетвориться не может, и интерес к черепам перерастает в интерес к остеологии вообще.

Наступает важный в судьбе Гете 1775-й год. Он поселяется в Веймаре в качестве друга, а потом и министра герцога Карла-Августа, где продолжает занятия естественными науками — геологией, минералогией и ботаникой в первую очередь. С этой целью он предпринимает путешествие в Гарц и Швейцарию и, вернувшись в Веймар, устанавливает связь с Иенским университетом с целью поднять уровень своих знаний по физике, химии и анатомии, пробуждая в то же время интерес к естествознанию и в окружающем его обществе.

В 1784 г. уже готова работа о межчелюстной кости, напечатанная много позже. Восьмидесятые и девяностые годы проходят исключительно продуктивно для Гете. Он создает «Ифигению», «Эгмонта», «Тассо», часть «Фауста»; в то же время, продолжая изучать анатомию человека, а также и классические формы человеческого тела (по живописи и скульптуре эпохи итальянского Возрождения), он выпускает в свет свой знаменитый «Опыт о метаморфозе растений» и в том же 1790 г. набрасывает «фрагмент», посвященный строению животных.

Первое десятилетие XIX в. ознаменовано двумя серьезными работами: одна посвящена остеологии и, в частности, учению о позвоночном строении черепа (1807 г.), а другая состоит из очерков по общей ботанике (1806 г.). Эти годы интересны еще в одном отношении: увлекаясь сам различными проблемами естествознания, вплоть до проблем физики и астрономии, Гете увлекал ими и своих слушателей (по преимуществу слушательниц!), которым читал общедоступные лекции, сопровождавшиеся демонстрациями и экспериментами.

Великий поэт-натуралист до конца жизни донес свой глубокий интерес к проблемам мертвой и живой природы, удовлетворяя его своими собственными работами. Вот почему его естественно-исторические статьи печатались в течение и десятых, и двадцатых годов XIX в. Добрых 60 лет работал Гете в различных областях природоведения, и последней, предсмертной, статьей его была статья о Кювье и Жоффруа Сент-Илере, напечатанная в 1832 г. Этот вечно деятельный ум, по-видимому, чрезвычайно редко пребывал вне работы, и только в ней, идущей параллельно с художественным творчеством, черпал он удовлетворение всем своим, никогда не смолкавшим запросам. В этой двуединой работе — подлинное содержание и великий смысл насыщенной духовными интересами, прекрасной, полной интеллектуальных и чувственных радостей жизни Гете.

Поэт-мыслитель, умевший созерцать природу, воспринимать и живописать ее в образах и красках, знал хорошо, как надо изучать ее, чтобы постичь движущие силы вселенной и понять закономерный ход ее.

Изучайте, исследуйте отдельные явления;

Тайна природы откроется вам...

Так говорит Гете. Он требует свободного, непредубежденного подхода к изучаемому предмету, всестороннего освещения проблемы, умения объективно прислушиваться к взглядам инакомыслящих: это, по его мнению, обязательная предпосылка для научного исследования, которую он подкрепляет, между прочим, следующим двустишием из Плутарха в переводе на французский язык:

Без свободомыслия в литературной работе нет ни литературы, ни наук, ни ума, ничего.

Именно Гете впервые ввел в науку термин « морфология », понимая под ним не только вообще учение о форме, но и учение об образовании и преобразовании организмов.

К числу морфологических обобщений, выдвинутых Гете, относится в первую очередь закон корреляции, или соотношения в развитии отдельных частей организма. Его он формулировал словами: « Природа для того, чтобы расщедриться в одном направлении, должна скупиться в другом ».

Или « Ни одна часть тела не может ничего приобрести без того, чтобы другая взамен не потеряла, — и наоборот ».

Организм, по мнению Гете, уподобляется разумно налаженному государству, отдельные статьи бюджета в котором распределяются эко- номно. Организму предоставляется известная свобода в тратах. Захочет он увеличить какую-нибудь статью расходов, — пусть делает: особых, непреодолимых препятствий ему не ставится; но он вынужден тотчас скинуть что-нибудь с другой статьи. Это гарантирует его от долгов и тем более от банкротства. Змея растянута в длину, но лишена конечностей. У ящерицы короткие ноги и лапы: за их счет несколько укоротилось ее тело. Туловище лягушки должно было еще больше сжаться во имя чрезмерно длинных задних ног, а «бесформенная жаба, по этому же закону, расплылась вширь». Если у животного с избытком выражено какое-нибудь украшение или орудие борьбы, то надо искать, нет ли у него какого-либо недочета в других направлениях:

Ибо нет зверя на свете, который бы в челюсти верхней

Зубы имел в совершенном числе — и снабжен был рогами, Так же точно и льву не могла бы вечная матерь

Дать оленьи рога, хотя бы того и хотела.

Обращая внимание на другие стороны в организации форм живой природы, Гете открывает в них еще две характерные особенности: «Каждое живое существо не есть нечто единичное: оно — множество». Если оно и является особью, то все же остается совокупностью более или менее самостоятельных и, главное, равноценных частей, то сходных, то несходных. Это во-первых. А во-вторых, — и это типично только для организмов и связано с законом корреляции в широком понимании данного термина! — целое и части, например животного, пребывают в строгой взаимной субординации: части взаимно поддерживают жизнь друг друга и целого, целое в свою очередь обусловливает нормальное бытие частей. «Таким образом, — заключает Гете, — мы представляем себе замкнутое животное как маленький мирок, существующий сам по себе и для себя. Любое создание есть самоцель».

Нужно, наконец, отметить, что Гете указал на лежащий в основе организации живых существ принцип физиологического разделения труда, являющийся в то же время «критерием совершенства» и изложенный у Гете столь же определенно, как и закон корреляции: «Чем несовершеннее существо,— говорит он, — тем более части его сходны меж собой и тем более они подобны целому. Чем совершеннее организм, тем несходнее его части... Чем более части сходны меж собой, тем менее они подчинены друг другу: субординация частей является признаком более совершенного существа».

Хорошо известно, что вышеизложенные идеи были частью высказаны уже Аристотелем и Леонардо да-Винчи и прочно обоснованы Жоффруа Сент-

Илером, Кювье и Мильн-Эдвардсом. Но Аристотель в эпоху Гете пребывал в забвении, о научных достижениях Винчи ничего еще не знали; что же касается Сент-Илера, Кювье и Мильн-Эдвардса, то они высказывались по данному вопросу позже Гете, а в лучшем случае одновременно с ним. Не следует при этом упускать из виду, что большая часть морфологических статей и фрагментов Гете была написана им много раньше, чем появилась в свет.

Среди работ Гете, посвященных морфологии растений и животных, особого внимания заслуживают три исследования, связанные ближайшим образом с его общебиологическим мировоззрением; в них полностью сказалась эта разносторонне одаренная натура — реалистически настроенный ум, умеющий добираться до корней и нитей исследуемой им проблемы, широкий размах мысли, охватывающей единой идеей пеструю нить фактов, и богатейшая творческая фантазия, вскрывающая стройную картину там, где другим рисуется всего лишь «нестройный жизни ход».

Еще до написания «Опыта» Гете изучает скелет различных позвоночных животных, в частности кости черепа. Замечательно открытие им межчелюстной кости ( os intermaxillare ), которую он нашел в некоторых человеческих черепах и отсутствие которой у человека считали в его время одним из важнейших отличий человека от обезьяны и других животных.

Да, он нашел ее, эту сакраментальную для генеалогии человека кость, которая, говоря его же словами, «стыдливо прячется, как бы из боязни обнаружить животную прожорливость человека». Но, увы! — светила тогдашней науки не одобрили открытия Гете, и рукопись о межчелюстной кости, обставленная документальными данными, здравыми суждениями и хорошими рисунками, осталась ненапечатанной, увидев свет лишь 36 лет спустя, в 1820 г. А между тем, почти одновременно с Гете, но совершенно независимо от него, то же открытие сделал французский анатом Вик д’Азир.

Продолжая работать в том же направлении и в свете тех же теоретических предпосылок, Гете пришел к другому, не менее интересному выводу: он утверждал, что череп млекопитающих, и, в частности, человека, является комбинацией нескольких сильно видоизмененных позвонков. Однако занятый другими работами, мысль эту, пришедшую ему в голову еще в 1790 г., он не развил и вернулся к ней лишь много лет спустя, когда к тому же выводу о генезисе черепа пришли английский анатом Ричард Оуэн и немецкий натурфилософ Окен, поднявший целый скандал по поводу своих прав на первенство в этом открытии.

В статье, напечатанной в 1820 г., Гете признается, что «уже тридцать лет убежден в скрытом родстве» между черепом и позвонками и постоянно продолжал работать над этой соблазни- тельной и ответственной темой. И вот как он резюмирует свое «многие годы лелеянное убеждение»:

«Череп млекопитающего нужно выводить из шести позвонков. Три принадлежат затылочной части, как замыкающие сокровища мозга и рассылающие по всему организму и в то же время наружу нежные, тонко разветвленные нити жизни; три других образуют лицевую часть черепа, раскрываясь навстречу внешнему, воспринимая, схватывая, постигая его».

С затылочной частью черепа Гете справился сравнительно легко. Значительно труднее было найти позвонковую базу для лицевой части. Тут, как это часто бывает с людьми, наделенными способностью «предметного мышления», на помощь Гете пришел... случай. В Венеции на еврейском кладбище он набрел на разбитый бараний череп. Рассматривая его, он довольно быстро пришел к заключению, что и лицевые кости черепа млекопитающих нужно выводить из позвонков.

Что же считать в черепе «шестью позвонками»?

«Три первых признаны», заявляет он: «затылочная кость, задняя клиновидная и передняя клиновидная кости; три последних еще ждут своего признания: небная кость, верхняя челюсть, межчелюстная кость...».

Менее удачно было его «ученье о цветах», в котором он расходился с оптикой Ньютона; однако, и здесь он дал ценное изложение физиологии чувства света и цветов, и учение о цветных тенях и цветной слепоте получило у него прочный физиологический фундамент.

Итак, что же дали науке о жизни многочисленные работы Гете? Очень многое. Гете освежил затхлую атмосферу, которой дышали тогда многие выдающиеся натуралисты, либо уносившиеся мыслью в дебри теологической или телеологической метафизики, либо сводившие науку к сухому, всемертвящему перечню разрозненных или, в лучшем случае, внешне систематизированных фактов; затем, благодаря ему, в науку вторглись новые методы трактовки живой природы — сравнительно-анатомический и генетический; и, наконец, Гете обогатил естествознание несколькими выводами высокой научно-философской ценности, с которыми мы уж познакомились.