Волны и колебания в атмосфере солнечных пятен: обзор

Автор: Сыч Р.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Сделан обзор проведенных в последнее время экспериментальных и теоретических исследований источников колебаний и волн в атмосфере солнечных пятен. Представлены результаты наблюдений на наземных и космических инструментах. Показана важная роль механизма частотного обрезания в формировании пространственного распределения узкополосных источников колебаний в атмосфере пятен. Обсуждаются альтернативные методы исследования структуры магнитного поля с использованием полученных гелиосейсмологических результатов. Исследована динамика распространяющихся волновых фронтов с использованием метода попиксельной вейвлет-фильтрации. Проведен анализ параметров колебаний с высотой. Рассмотрена возможность инициации вспышечного энерговыделения МГД-волнами, проникающими из области пятен в область вспышки вдоль магнитных волноводов. Уделено внимание процессам усиления волновой активности в пятнах перед началом вспышки. Дано краткое описание теоретической модели на основе подфотосферного низкочастотного резонатора.

Мгд-волны, солнечные пятна, колебания, вспышки

Короткий адрес: https://sciup.org/142103560

IDR: 142103560 | УДК: 523.74, | DOI: 10.12737/7487

Текст научной статьи Волны и колебания в атмосфере солнечных пятен: обзор

Изучение магнитогидродинамических (МГД) волн и колебаний в солнечной атмосфере является одной из наиболее быстро развивающихся областей солнечной физики и лежит в основном русле использования данных солнечных инструментов. Волновые процессы привлекают наше внимание из-за их возможной роли в разогреве короны, подготовке условий для возникновения вспышек и корональных выбросов массы, ускорения солнечного ветра. Волны являются природными зондами, поскольку наблюдаемые свойства волн содержат информацию о среде распространения.

Наблюдаемая периодичность излучения в активных областях определяется следующими факторами: глобальными подфотосферными турбулентными процессами, генерирующими широкополосные пульсации в виде звуковых волн, условиями среды распространения волн и параметрами частотных резонаторов (фотосферных, хромосферных), которые определяют частоту обрезания излучения. Существование этих факторов приводит к появлению в наблю- дательных данных следующих периодов волн: a) высокочастотных в диапазоне от 2 до 4 мин (средний период около 3 мин), регистрируемых в солнечных пятнах и связанных с распространением медленных магнитоакустических волн; б) 5-минутных колебаний с максимумом мощности в нижних слоях атмосферы; в) длиннопериодных колебаний с периодами десятки– сотни минут [Goldvarg et al., 2005; Gelfreikh et al., 2006; Efremov et al., 2007]; г) ультрадлиннопериодных колебаний с периодами порядка нескольких дней, связанных с предполагаемыми крутильными колебаниями групп пятен [Гопасюк, 2004].

Особое место в исследовании волновых процессов занимает анализ квазипериодических пульсаций (КПП) излучения над пятнами, впервые обнаруженных Beckers, Tallant [1969] и названных «вспышки в тени». Несмотря на то, что 3-минутные колебания в солнечных пятнах наблюдаются на протяжении нескольких десятилетий [Bogdan, Judge, 2006; Thomas, Weiss, 2008], мы все еще далеки от понимания многих вопросов, касающихся физики волновых процессов в пятнах. Например, до сих пор не ясна связь между 3-минутными волнами в тени и 5-минутными бегущими волнами в полутени. Исследователи приходят к взаимоисключающим выводам: одни говорят о существовании предпосылок того, что волны в полутени возникают из колебаний в тени пятна [Christopoulou et al., 2001], другие рассматривают их как независимые феномены [Christopoulou et al., 2000; Kobanov, Makarchik, 2004]. Недавние исследования [Tziotziou et al., 2006, 2007; Thomas, Weiss, 2008] показали, что вспышки в тени и бегущие волны в полутени — проявления общего волнового процесса с волновыми фронтами, распространяющимися через тень и полутень пятна.

Общепринято, что магнитоакустические волны двигаются с локальной звуковой скоростью вдоль магнитных силовых линий из фотосферных слоев через хромосферу в корону. Однако до сих пор неясно, как высоко они распространяются в корону. Что определяет их свойства? Как изменяется частота обрезания волн в пятнах? Как пространственно распределены параметры осцилляций в зависимости от периода колебаний? Связаны ли они напрямую с распространяющимися долготными волнами, обычно наблюдаемыми в ультрафиолетовом диапазоне в корональных магнитных структурах типа EUV-вееров (fans) [De Moortel еt al., 2012]? Какова природа недавно открытой связи 3-минутных колебаний в пятнах и колебаний с подобной периодичностью во вспышках [Sych et al., 2009]? Понимание этих вопросов даст нам возможность диагностики плазмы на различных уровнях солнечной атмосферы, так как эти волны несут информацию о природе их возникновения и свойствах среды, в которой они распространяются.

Обзор построен следующим образом: в разделе 2 рассматривается пространственно-частотная морфология источников колебаний и волн в пятнах, включая их локализацию, размеры, периоды колебаний, высотное структурирование, а также приводится описание механизма частотного обрезания, формирующего наблюдаемую переменность излучения. Обзор динамических характеристик волновых процессов в пятнах представлен в разделе 3. Приведена информация о структуре волновых фронтов и их изменениях со временем, исследована частотная трансформация колебаний в зависимости от мощности энергии волн. В разделе 4 рассматриваются вопросы инициализации солнечных вспышек, вызванных триггерами в виде магнитоакустических волн, пучков ускоренных частиц и ударных волн. Особое внимание уделено связи между периодической инициализацией пересоединения во вспышках и динамикой медленных магнитоакустических волн в пятнах. Краткий обзор теоретических моделей пятенных колебаний представлен в разделе 5, раздел 6 является заключением.

2. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ КОЛЕБАНИЙ НАД ПЯТНАМИ

Магнитоакустические гравитационные (МАГ) волны в атмосфере над пятном испытывают сильную дисперсию при распространении из подфото-сферных слоев в корону. Их свойства сильно зави- сят от частоты обрезания, которая, в свою очередь, зависит от плазменных параметров среды распространения. Волны с частотой ниже частоты обрезания испытывают сильное затухание и не достигают верхних слоев солнечной атмосферы. Вследствие этого происходит фильтрация распространяющихся широкополосных импульсов по частоте и высоте [Suematsu et al., 1982; Botha et al., 2011; Yuan et al., 2013]. Частота обрезания в стратифицированной изотермической атмосфере с магнитным полем была аналитически получена в работах [Bel, Leroy, 1977; Zhugzhda, Dzhalilov, 1984]. Частота обрезания в общем случае зависит от локального плазменного β и угла наклона магнитного поля φ. В областях с высоким плазменным β (фотосфера и хромосфера спокойного Солнца) эта частота сводится к обыкновенной частоте акустического обрезания ~5.2 мГц. Для низких плазменных β (солнечные пятна, корона) частота обрезания модифицирована косинусами углов наклона силовых магнитных линий, вдоль которых распространяются волны. Это объясняет существование низкочастотных волн сжатия в короне [De Moortel, Nakariakov, 2012], которые, как полагают [Fontenla et al., 1993; Jefferies et al., 2006], по сравнению с высокочастотными волнами, выносят большую часть энергии. Полученная из экспериментальных данных частота обрезания может использоваться как сейсмологический инструмент для исследования локальной магнитной топологии в пятнах.

Силовые трубки магнитного поля, заякоренные в порах и солнечных пятнах, являются природными волноводами для этих волн. Показано, что возникновение пятиминутных волн в хромосферных спикулах [De Pontieu et al., 2004] и корональных петлях в активных областях [De Moortel et al., 2002; De Pontieu et al., 2005] может объясняться модификацией наклона магнитных силовых линий. Наблюдается проникновение солнечной глобальной p-моды в хромосферу через наклонные магнитные поля на периферии факельных площадок [de Wijn et al., 2009]. Наблюдения длиннопериодных колебаний в короне также были объяснены существованием наклонных магнитных каналов, вдоль которых распространяются волны [Marsh et al., 2009; Yuan et al., 2011].

Прямые наблюдения магнитоакустичеcкого обрезания в пятнах с использованием результатов спек-трополяриметрии впервые были описаны в работе [Bloomfield et al., 2007]. Авторы выявили, что частота обрезания зависит от изменения магнитного поля в приближении слабого плазменного β [Bel, Leroy, 1977], однако не было исследовано, каким образом эта частота связана с наклоном силовых линий поля. В дальнейшем выяснилось, что наблюдаемые разности фаз и корреляции во временных сериях колебаний интенсивности, полученные на разных высотах в солнечной атмосфере, выглядят более реалистично при учете пространственного распределения магнитного поля и его кривизны [Bloomfield et al., 2007].

Обнаружена высотная инверсия колебаний мощности [Kobanov et al., 2008] над пятном. На уровне хромосферы максимум мощности 3-минутных колебаний обычно локализован над тенью пятна. На уровне

Волны и колебания в атмосфере солнечных пятен: обзор фотосферы эти колебания испытывают резкое затухание. Полученная закономерность хорошо совпадает с результатами предыдущих исследований. В частности, в работе [Balthasar et al., 1987] не было зарегистрировано никаких компонент с 3-минутной периодичностью. В работе [Lites, Thomas, 1985] отмечается очень низкий, на уровне шума, уровень 3-минутных осцилляций. С использованием гелиосейсмологиче-ских методов [Braun, Duvall, 1990; Nicholas et al., 2004] было зарегистрировано подавление фото-сферных колебаний в активных областях. Результаты анализа флуктуаций яркости, наблюдаемых в G-диапазоне (4305 Å) Hinode/SOT, указывают на уменьшение широкополосных колебаний яркости в центральных частях пятен [Nagashima et al., 2007].

В работе [McIntosh, Jefferies, 2006] исследовано время распространения узкополосных сигналов в пятне и получено хорошее соответствие с работой [Bel, Leroy, 1977] как в областях спокойного Солнца (β>>1), так и в пятнах (β<<1). В работе [Tziotziou et al., 2006] использовалась эмпирическая формула V peak (φ)≈1.25 V max (φ) [Bogdan, Judge, 2006] в хромосфере пятна для получения величины наклона магнитного поля, где V peak — пиковая частота в спектре мощности и V max — локальная частота обрезания, измененная наклонным магнитным полем.

В работе [Reznikova et al., 2012] исследовалась спектральная и фазовая переменность интенсивности излучения с высотой в ультрафиолетовом диапазоне. Обнаружены задержки между температурными каналами SDO/AIA, свидетельствующие о наличии распространяющихся вверх возмущений яркости. Показано, что вариации частоты обрезания с высотой согласуются с выводами, представленными в [Bel, Leroy, 1977]. В работе [Reznikova, Shibasaki, 2012] получено хорошее соответствие частоты обрезания наблюдаемых магнитоакустических волн на длине волны 304 Å (SDO/AIA) вычисленному значению экстраполированного поля [Sakurai, 1982].

Прямые измерения фазовых задержек между колебаниями скорости вещества над пятнами и факелами [Kobanov et al., 2013a] показали, что различные магнитные структуры характеризуются различными задержками, связанными со скоростью распространения волн в выделенной области. Полученные скорости значительно превышают общепринятые значения скорости звука в фотосфере. В связи с этим возникает вопрос о происхождении этих колебаний и волн, регистрируемых при наблюдениях.

В работе [Abramov-Maximov et al., 2011] сравниваются моды колебаний лучевой скорости на уровне фотосферы–хромосферы и колебаний радиоизлучения (NoRH, 17 ГГц) в переходной зоне. Вейвлет-спектры оптических и радионаблюдений показали временную задержку сигналов около 50 с. Это указывает на распространение МГД-волн снизу вверх в магнитной трубке пятна. Пятиминутные колебания имеют одинаковые спектры на разных высотах только вблизи области тени.

Анализ колебаний в пятнах с использованием данных SDO/AIA и наземных оптических наблюдений [Kobanov et al., 2013b] показал, что низкочастотные колебания формируют источники на грани-

Waves and oscillations in sunspot atmosphere: А review це полутени пятна. Их форма совпадает с границами полутени. На уровне короны колебания связаны с внешними границами магнитных структур типа вееров (fans). Пятиминутные колебания локализованы на границе тень/полутень. Основная 3-минутная компонента находится внутри границы тени. Более высокочастотная компонента ~8 мГц сосредоточена в отдельных зернах тени пятна. Скорости распространения волн, вычисленные для пар линий SiI 10827 – HeI 10830, 1700 – HeII 304 и HeII 304 – FeIX 171 Å, составляют 28±15, 26±15 и 55±10 км/с соответственно.

Наблюдения колебаний фотосферного магнитного поля [Balthasar et al., 1998; Norton et al., 1999; Bellot Rubio et al., 2000] выявили тонкую фрагментацию поля в областях с максимальным значением мощности колебаний, совпадающих с пятнами. Оптические наблюдения показывают, что 5-минутные колебания магнитного поля локализованы как в изолированных трубках магнитного поля (порах), так и на границе тень/полутень в пятнах [Zhugzhda et al., 2000]. В пятнах также наблюдаются короткоживущие вспышечные события типа blinkers с похожей периодичностью от 400 до 1600 с [Harrison et al., 1999; Brkovic et al., 2000].

В работе [Kobanov, Chelpanov, 2014] исследовалась эффективность проникновения моды колебаний из подфотосферных уровней в корону в факельных областях вблизи пятен. Использовались как наземные данные в линиях SiI 10827 и HeI 10830 Å, так и данные космического аппарата SDO/AIA в линиях FeI 1700, HeII 304 и FeIX 171 Å. Анализ пространственного распределения мощности колебаний на различных высотах показал, что на уровне короны (171 Å) наблюдается максимум осцилляций излучения в частотном диапазоне 1–1.5 мГц. Это означает, что колебания с периодами 10–15 мин доминируют в корональных петлях над факельными площадками. Пятиминутные колебания, которые повсеместно превалируют в измерениях лучевых скоростей в нижних слоях атмосферы факелов, заметны только в выделенных компактных частях коро-нальных петель. В дальнейшем [Kolobov et al., 2006] было выявлено пространственное распределение колебаний лучевой скорости в пятне в виде шевронов. Эти структуры отражают существование распространяющихся волн с фазовой скоростью порядка 50–80 км/с. Сравнение характеристик 3-минутных волн в тени и бегущих волн в полутени на уровне хромосферы не выявило связи между ними. Было предложено объяснение зависимости частоты колебаний и скорости распространения волн от расстояния от центра тени пятна взаимодействием и трансформацией различных колебательных мод. Показано, что для 5-минутной моды бегущих волн в полутени скорость незначительно меняется с расстоянием от тени.

Пространственное распределение частоты и мощности 3-минутных колебаний в пятне [Bogdan, Judge, 2006] интенсивно исследовалось с использованием данных, полученных c помощью как наземных, так и космических инструментов (SOHO, TRACE, Hinode). Эти исследования, в частности наблюдения на SOHO/MDI, показали, что на уровне фотосферы происходит увеличение доплеровской скорости и уширение линий, но интенсивность континуума не возрастает [Jain, Haber, 2002]. Усиление спектральной мощности колебаний было обнаружено в активных областях с достаточно сильным магнитным полем. По мере дальнейшего усиления поля наблюдается значимое уменьшение амплитуды колебаний, например, в центре пятна. Наблюдения в линии Hα показали, что в области тени и внутренней части полутени пятна преобладают устойчивые колебания с частотой порядка 6.5 мГц, наряду с которыми в полутени присутствуют бегущие волны в диапазоне частот 3 мГц. Однако эти волны не были зарегистрированы на фотосферных высотах [Chris-topoulou et al., 2000, 2001]. Было высказано предположение [Bloomfield et al., 2007], что 3-минутные колебания в тени пятна и 5-минутные бегущие волны в полутени являются отражением динамики одних и тех же волн, генерируемых в фотосфере и распространяющихся вдоль магнитных силовых линий с различным наклоном. В то же время в работе [Kolobov, Kobanov, 2009] не выявлено связи на уровне хромосферы между 3-минутными колебаниями в тени пятна и 5-минутными бегущими волнами в полутени. Получены следующие параметры 5-минутных колебаний: длина распространяющихся волн — ~12–30″, или 9–20 Мм, фазовая скорость — от 28 до 65 км/с.

Согласно работе [Christopoulou et al., 2003], колебания с разными частотами в диапазоне периодов ~3 мин локализованы в различных частях тени пятна на уровне хромосферы. В спектральном диапазоне 5–8 мГц выделяются три гармоники: наибольшая с частотой порядка 5.5 мГц, вторая — порядка 6.3 мГц и третья, присутствующая ограниченное время, с частотой около 7.5 мГц. В рамках существующих теорий колебания с частотой 5.5 мГц рассматриваются как обусловленные фотосферным резонатором, две другие моды — как обусловленные хромосферным резонатором.

Согласно [Tziotziou et al., 2006], в хромосфере частота 3-минутных колебаний резко изменяется на границе тень/полутень при движении от центра пятна. Были обнаружены также маленькие яркие узелки в центре пятна, где колебания с частотой выше 4 мГц имели тенденцию к затуханию [Nagashima et al., 2007]. Подобный эффект был найден на картах доплеровской скорости в линии CaII 8542 Å [Tziotziou et al., 2007]. Природа этих «темных пятен» в пространственном распределении трехминутных колебаний на уровне хромосферы до сих пор не ясна.

В работе [Jess, Reznikova et al., 2013] исследовалась роль углов наклона магнитного поля в формировании физических характеристик бегущих волн в полутени на уровне хромосферы. Обнаружено увеличение периода колебаний в зависимости от расстояния от центра тени пятна. На основе механизма частотного обрезания показана возможность получения структуры магнитного поля над пятном из пространственного распределения доминирующих волновых периодов. Сделан вывод о связи между геометрией магнитного поля, связывающего фото- сферу и хромосферу, и характеристиками бегущих волн в полутени в верхней хромосфере. Этот вывод напрямую поддерживает утверждение, что феномен бегущих волн в полутени является хромосферным откликом на распространяющиеся вверх магнитоакустические волны, генерируемые в фотосфере.

Первые наблюдения в переходной зоне [Занда-нов, Уралов, 1983; Zandanov, Uralov, 1984] на радиоинтерферометре с малой базой показали существование источников колебаний с периодами 3, 5 и 7 мин, разнесенных по пространству. В дальнейшем с использованием одномерных наблюдений на Сибирском солнечном радиотелескопе (ССРТ, 5.7 ГГц) [Занданов, Сыч, 1989; Меркуленко и др., 1992], а также двумерных изображений радиогелиографа Нобеяма (NoRH, 17 ГГц) [Gelfreikh et al., 1999] были выявлены колебания радиояркости, приводящие не только к уярчению наиболее яркой части источника, совпадающего с тенью солнечных пятен, но и к ее периодическим сдвигам по пространству. Это указывает на существование тонкой пространственной структуры внутри активной области в виде осциллирующих источников малого углового размера, пространственно не разрешаемых радиотелескопом.

Исследование [Shibasaki, 2001] с использованием корреляционных кривых и двумерных изображений радиоисточников NoRH показало, что 3-минутные колебания устойчиво существуют в пятнах на длительных промежутках времени. Параметры гирорезонансного излучения, вычисленные по значениям температуры и плотности, полученным SOHO/SUMMER, хорошо согласуются с параметрами детектированного NoRH радиоизлучения. Был сделан вывод, что колебания яркости радиоисточников могут быть вызваны осцилляциями плотности и температуры при прохождении вверх акустических волн через третий гирорезонансный уровень с соответствующим средним значением магнитного поля ~2000 Гс. В этой работе использовались интегральные радиоизображения источников, что не позволило получить их тонкую пространственно-частотную структуру.

Выдвинуто предположение [Gelfreikh et al., 2004], что периодичность может объясняться существованием резонансных структур для некоторых видов плазменных волн. Положение резонаторов, так же как и их размер, может меняться в достаточно широких пределах, и, соответственно, будут генерироваться колебания с различными периодами. Предложено три основных типа резонаторов: резонатор, совпадающий с областью излучения, резонатор вне области излучения, но достаточно близко к радиоисточнику и резонатор глобальной солнечной природы, характеризующейся 5-минутными колебаниями.

В работе [Nindos et al., 2002] проведено исследование разностных радиокарт, полученных с высоким пространственным разрешением на радиотелескопе VLA для частот 8.5 и 5 ГГц. Показано, что колебания излучения от пятна характеризуются скачкообразными изменениями яркости с быстрым подъемом и медленным спадом. Несмотря на такие изменения, они отличаются пространственной, амплитудной и фазовой стабильностью. Пространственное распре-

Волны и колебания в атмосфере солнечных пятен: обзор деление вариаций интенсивности представлено в виде тонкоструктурных пятенных деталей малого углового размера на границе тени, имеющих круговое распределение, излучение которых приходит со второго уровня гирочастоты.

Исследование пространственных, временных и фазовых особенностей колебаний пятен в микроволновом диапазоне (NoRH, 17 ГГц) было выполнено в работе [Sych, Nakariakov, 2008]. Так как разрешение радиогелиографа недостаточно для прямого пространственного разрешения тонкоструктурных источников колебаний, был разработан метод попиксельной вейвлет-фильтрации (PWF-анализ). Этот численный метод основан на разложении вариации сигнала для каждого пикселя куба изображений на отдельные спектральные составляющие с использованием вей-влет-преобразования. Это позволило получить не только пространственное распределение мощности колебаний для отдельных гармоник в спектре колебаний (узкополосные источники), но и отследить их временную динамику. Показано, что источники 3-минутных колебаний в пятнах локализованы в центре микроволновых источников, связанных с тенью пятен, тогда как 5-минутная компонента в основном локализована в малоразмерных симметричных деталях на границе тень/полутень. Это расположение подобно тому, что наблюдалось на VLA [Nindos et al., 2002], с учетом разницы в пространственном разрешении инструментов. Существуют фазовые отличия сигналов в зависимости от степени локализации деталей.

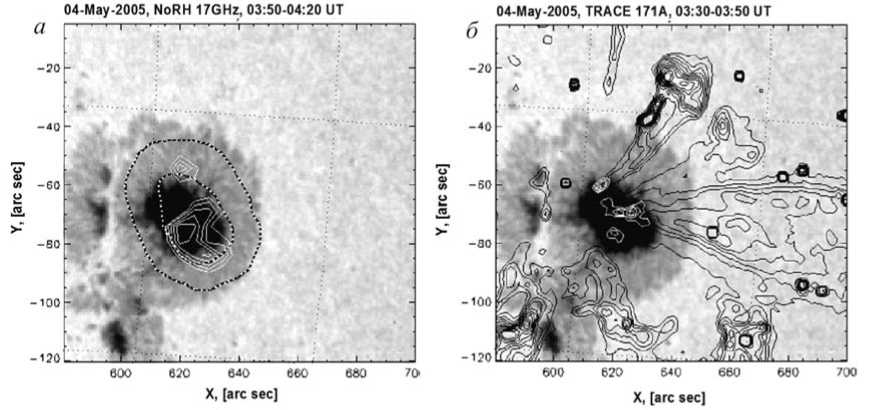

Найдено [Sych et al., 2010], что распределение мощности 3-минутных колебаний в радиодиапазоне 17 ГГц (NoRH) в виде кольцеобразного или подковообразного сосредоточения точечных источников совпадает с основаниями открытых магнитных петель в ультрафиолетовом диапазоне 171 Å (TRACE), рис. 1. Одновременное усиление возмущений на уровне хромосферы (NoRH) и короны (TRACE) с совпадением направления движения указывает на единый источник волн. Для 3-минутных колебаний существует прямая зависимость между усилением амплитуды волн и усилением горизонтальной фазовой скорости. Возникновение этих пространственных деталей на узкополосных картах колебаний излучения связано как с существованием стоячих волн относительно луча зрения наблюдателя (симметричные пятенные детали), так и с периодическими (10–30 мин) усилениями волн на уровне хромосфера — переходная зона с возникновением V-образных структур. Эти структуры являются результатом появления волновых следов позади распространяющихся вдоль магнитного поля возмущений в стратифицированной атмосфере, колеблющихся на частоте акустического обрезания [Fleck, Schmitz, 1991; Kalkofen et al., 1994]. Выходящие магнитные силовые линии, заякоренные в тени пятна, по мере роста высоты уширяются в двумерной плоскости, формируя видимые V-образные волноводы. Их проекционная длина зависит от частоты фильтра, с помощью которого формируются узкополосные изображения источников колебаний.

Для высокочастотных колебаний источники с периодом менее 3 мин локализуются в тени пятна и уменьшаются в размере с уменьшением периода

[Sych et al., 2008, Yuan et al., 2014; Jess et al., 2012]. С ростом периода источники увеличиваются, достигая максимального размера на уровне хромосферы (период колебаний ~20 мин), располагаясь на границе тень/полутень. Для симметричных пятен источники низкочастотных колебаний с периодом больше ~3 мин имеют вид расширяющихся колец, напоминающих по форме границу тени. Мелкие яркие пятна источников 5-минутных колебаний в радиодиапазоне (17 ГГц, NoRH [Sych et al., 2008] и 8.5 ГГц, VLA [Nindos et al., 2002]) могут сливаться, образуя окружности [Zhugzhda et al., 2000; Kobanov et al., 2013; Yuan et al., 2014]. Локализация источников на границе тень/полутень является указанием на сильное взаимодействие между акустическими волнами и магнитным полем в области, где локальные условия благоприятствуют поглощению глобальной солнечной p-моды [Cally et al., 2003; Schunker, Cally, 2006].

В диапазоне 5–9 мГц высокочастотные колебания ультрафиолетового излучения по данным SDO/AIA наиболее ярко выражены вблизи центра тени пятна, в то время как низкочастотная компонента в виде осциллирующих колец концентрируется на периферийных участках полутени [Reznikova et al., 2012]. Область колебаний слегка расширяется с высотой. Диаметр осциллирующего кольца увеличивается примерно на 1 угл. сек с каждым следующим температурным каналом SDO/AIA, выходя за пределы границы полутени на длине волны 304 Å. В корональных каналах 171–211 Å колебания с высоким уровнем мощности локализованы в коро-нальных веерных структурах. Источники с более высокими частотами 8–9 мГц концентрируются ближе к центру с уменьшением мощности колебаний. Полученные результаты интерпретируются как проявление вариации наклона магнитных силовых линий, выходящих из пятна. Следовательно, подтверждается предположение, что сильные магнитные поля в пятнах играют роль волноводов для акустических волн, распространяющихся вверх с подфото-сферных уровней в корону.

Продолжением этой работы стали вычисление магнитного поля в потенциальном приближении по данным SDO/HMI [Reznikova, Shibasaki, 2012] и сравнение распределения мощности колебаний в атмосфере солнечных пятен по данным SDO/AIA. Получено, что размер источников 3-минутных колебаний, локализованных в области тени пятна, растет с высотой по мере расхождения линий магнитного поля. Вариация углов наклона магнитного поля вдоль области пятна приводит к изменению частоты наблюдаемых пульсаций. Показано, что трансформацию периода колебаний от 3 мин в тени до 5 мин (периода бегущих волн) в полутени можно объяснить вариацией частоты обрезания в области пятна.

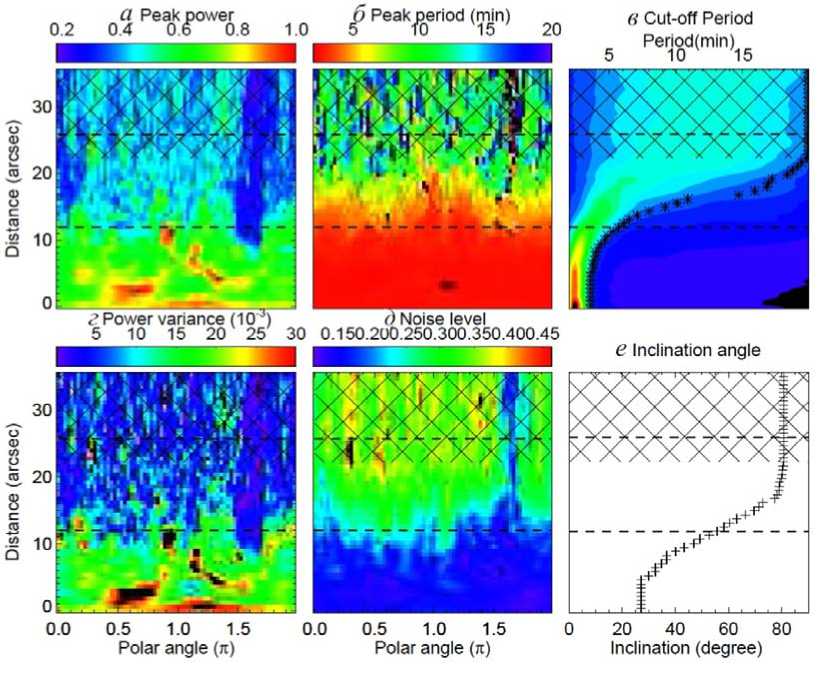

Влияние частоты обрезания на распределение формы источников колебаний в полярной системе координат исследовалось также в работе [Yuan et al., 2014]. Были изучены низкочастотные колебания с периодами вплоть до 20 мин (рис. 2). Показано, что короткопериодные колебания сосредоточены в границах тени пятна. Длиннопериодные источники колебаний расположены в области полутени в виде расширяющихся колец. Существует зависимость между

Рис. 1. Левая панель : V-образные волновые следы (белые контуры) от распространяющихся 3-минутных волн в радиодиапазоне 17 ГГц (NoRH). Правая панель: EUV узкополосные 3-минутные волновые следы в короне (белые контуры, TRACE, 171 Å). Черными контурами обозначены радиоисточник и корональные петли в широкополосном излучении. Основанием является изображение пятна в белом свете

Рис. 2. Пространственное распределение колебаний в пятне (SDO/AIA, 304 Å, 8 декабря 2010 г.) в полярной системе координат: a — распределение пиковой мощности колебаний; б — распределение пикового периода; в — одномерное спектральное распределение мощности колебаний как функция расстояния до центра пятна и периода; звездочками показана граница частотного обрезания; г — распределение вариации мощности колебаний; д — распределение шума; е — одномерная реконструкция угла наклона магнитного поля; горизонтальными штриховыми линиями показаны границы тени и полутени пятна; штриховкой отмечена область низкой достоверности. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

пиком мощности колебаний в фурье-спектре и расстоянием границ источника от центра пятна. Наиболее низкочастотные колебания концентрируются на границе полутени. Была сделана реконструкция магнитного поля на основе МАГ волновой теории и пространственного распределения частоты обрезания в одномерном случае. Получено хорошее соответствие с параметрами экстраполированного маг- нитного поля в потенциальном приближении. Значения наклона силовых линий, полученные гелиосей-смологическим методом, в основном больше, чем при экстраполяции поля в потенциальном приближении. Это несоответствие заставляет предположить, что на распространение волн влияют и другие физические процессы, такие, например, как лучистое охлаждение [Centeno et al., 2006, 2009; Felipe et al., 2010] и преобразование МГД-мод [Parchevsky, Kosovichev, 2009; Cally, Hansen, 2011; Khomenko, Cally, 2012]. Разработанный метод реконструкции поля может быть применен для задания граничных и/или начальных условий при использовании обычных методов экстраполяции магнитного поля.

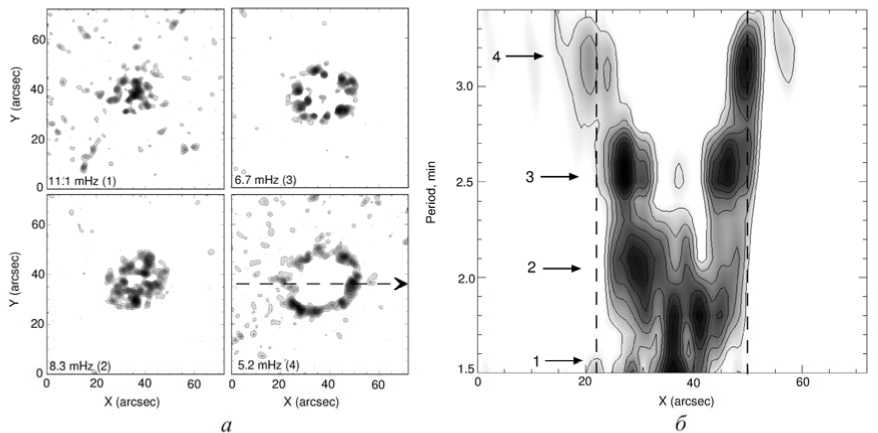

Исходя из распределения частоты обрезания по пятну, можно предположить, что узкополосные источники с периодом меньше 3 мин тоже будут иметь кольцеобразную структуру, как и низкочастотные составляющие. В тени пятна с вертикальной компонентой магнитного поля имеет место медленное изменение наклона поля по пространству относительно солнечной нормали. Частота обрезания, так же как и косинус угла наклона силовых линий, медленно меняется. В соответствии с этими изменениями будут происходить медленные изменения диаметра кольцеобразных источников диапазоне периодов ~3 мин с непрерывной заливкой тени. Для полутени с быстрым изменением наклона поля скорость изменения диаметра источника возрастает и, соответственно, наблюдаются выделенные кольца, без их наложения друг на друга. В работе [Sych, Nakariakov, 2014] были получены первые доказательства такой тонкой пространственной структуры источников колебаний в диапазоне периодов 1.5–3.5 мин и сделано их сопоставление с гармониками в фурье-спектре. Пространственное спектральное разложение колебаний в тени пятна в полосе вблизи 3-минутного периода было сделано с использованием PWF-анализа [Sych, Nakariakov, 2008]. Длительность наблюдений составляла один час. Результаты представлены на рис. 3 в виде узкополосных разностных карт для выделенных узкополосных гармоник (рис. 3, a ) и их пространственно-спектрального распределения на диаграмме координата–время (рис. 3, б ). Сканирование изменения яркости узкополосных источников происходило через центр тени пятна. Показано, что высокочастотные колебания c периодом ~1.5 мин (начало полосы периодов ~3 мин) в основном сосредоточены в центре. По мере роста периодов формируются кольца, изменения диаметра которых образуют V-образные расходящиеся ветви (рис. 3, б ). Минимальное заполнение тени (точечный высокочастотный источник) будет наблюдаться в начале полосы периодов ~3 мин, максимальное заполнение тени — в конце полосы.

Непрерывное изменение размера узкополосных источников приводит к возникновению эффекта вложенности друг в друга частотных колец и непрерывному заполнению тени, что и наблюдается для узкополосных источников колебаний в полосе периодов ~3 мин [Reznikova et al., 2012]. Неоднородности изменения мощности колебаний вдоль ветвей совпадают с тонкоструктурным рас- пределением спектральных гармоник интегрального фурье-спектра. В полутени наклон магнитных силовых линий резко возрастает, что приводит к более быстрому увеличению диаметра узкополосных колец для низкочастотных компонент и возможности их разделения по пространству.

Анализ 5-минутных колебаний в области светлых мостов в тени пятна с использованием инструмента Hinode/SOT был проведен в работе [Yuan et al., 2014]. Показано, что эта компонента не меняется вдоль моста, что указывает на возникновение осцилляций под ним. Найденные характеристики колебаний сходны с характеристиками 5-минутных бегущих волн в полутени. Показано, что 3-минутные колебания локализованы во всех узлах тени пятна, разделенных светлыми мостами. Противоположные стороны мостов колеблются в фазе, что указывает на единый источник 3-минутных колебаний для различных узлов. Найдено, что вспышки в тени (umbral flashes) являются продолжением колебаний в тени, с большей амплитудой и отсутствием влияния на фазу основных осцилляций. Период возникновения вспышек составляет около 3 мин.

Выводы . Обнаружена зависимость между пространственно-высотным распределением частоты обрезания в атмосфере солнечных пятен и тонкой структурой источников колебаний на узкополосных изображениях. Показано, что источники колебаний с периодами меньше 3 мин находятся в тени пятна, уменьшаясь в размере с увеличением частоты. Источники 5-минутных колебаний расположены по периметру границы тень/полутень. С ростом периода размер источников увеличивается, достигая границ полутени. Полученная закономерность отражает динамику широкополосных импульсов, генерируемых на подфотосферном уровне и распространяющихся в расходящихся магнитных силовых линиях с различным наклоном к солнечной нормали и, соответственно, различной частотой обрезания. В верхних слоях пятенной атмосферы формируются волновые следы, видимые как V-образные уярчения в основаниях корональных петель. Обнаруженные зависимости показывают, что сильные магнитные поля в пятнах играют роль волноводов для распространяющихся в корону акустических волн. Наблюдательные значения частот для различных слоев солнечной атмосферы позволяют получить как одномерное (в плоскости источника), так и двумерное (по высоте) распределение углов наклона силовых линий и, соответственно, реконструировать магнитное поле с использованием метода гелиосейсмологии.

3. ДИНАМИКА ВОЛН В АТМОСФЕРЕСОЛНЕЧНЫХ ПЯТЕН

Переходная зона хромосфера–корона является очень изменчивой областью, которая не фиксирована в своем высотном положении и размере и в которой наблюдаются движения вещества как вверх, так и вниз. Наряду с изменениями тонкой пространственной локализации источников, обнаружены [Rendtel et al., 2003] знакопеременные изменения в виде частотных

Рис. 3 . Двумерные узкополосные разностные карты распределения колебаний в тени пятна, полученные в линии 304 Å, для интервала 02:30–03:30 UT на спектральных частотах 11.11 мГц (1.5 мин), 8.3 мГц (2.0 мин), 6.7 мГц (2.5 мин) и 5.2 мГц (3.2 мин) ( a ). Пространственная зависимость мощности колебаний в горизонтальном направлении через тень пятна (см. стрелку на карте 5.2 мГц) в диапазоне периодов ~3 мин ( б ); вертикальные штриховые линии показывают границы тени пятна, цифрами указаны пики в фурье-спектре

дрейфов волн в деталях пятен (плюмах0000000) в линиях CIV, NeVIII (SOHO/SUMMER) и ультрафиолетовом излучении (EIT, 171 Å). Колебания доплеровской скорости по лучу зрения и интенсивности возникают в одном и том же частотном интервале 3–7 мГц с выраженным дрейфом в сторону высоких частот. Большинство колебаний в переходной зоне и нижней короне сосредоточены вблизи частоты 6.2 мГц с амплитудной модуляцией в виде цуга волн длительностью от 10–20 мин до 40 мин. Появление дрейфов объяснено кривизной магнитных трубок над пятном, что приводит к различному направлению распространения МГД-волн в них относительно наблюдателя и, соответственно, к периодическим изменениям как доплеровской скорости, так и знака частотного дрейфа.

В работе [Fludra, 2001] по данным SOHO/CDS обнаружены также значительные дрейфы частоты 5.8 мГц колебаний над пятнами в линиях переходной зоны. Типичная длительность цуга составляет около 15 мин. Различным частотам в спектре соответствуют разные пространственно-разнесенные источники. Отмечаются редкие случаи существования деталей с колебаниями на нескольких частотах одновременно.

В работах [Centeno et al., 2006, 2009] с использованием линейных волновых уравнений, учитывающих лучистое охлаждение, продемонстрировано хорошее соответствие наблюдаемых фазовых задержек и вариаций амплитуды волн с высотой как для пятен, так и для пор. Детальное исследование большего количества эмиссионных линий, возникающих на различных высотах, представлено в работе [Felipe et al., 2010]. Показано, что фазовые различия распространяющихся волн и усиление их мощности взаимосвязаны. Это позволяет на основе знания частоты обрезания волн получить информацию о плазменных параметрах, связанных с излучательными потерями.

В работе [Christopoulou et al., 2003] с использованием вейвлет-спектров обнаружено существование динамики 3-минутных колебаний. Наблюдаются частотные дрейфы, моды колебаний имеют тенденцию меняться — затухать или усиливаться на коротких интервалах времени. Такое поведение может обусловливаться как связью между близко расположенными по частоте модами колебаний, так и вариациями физических параметров резонаторов.

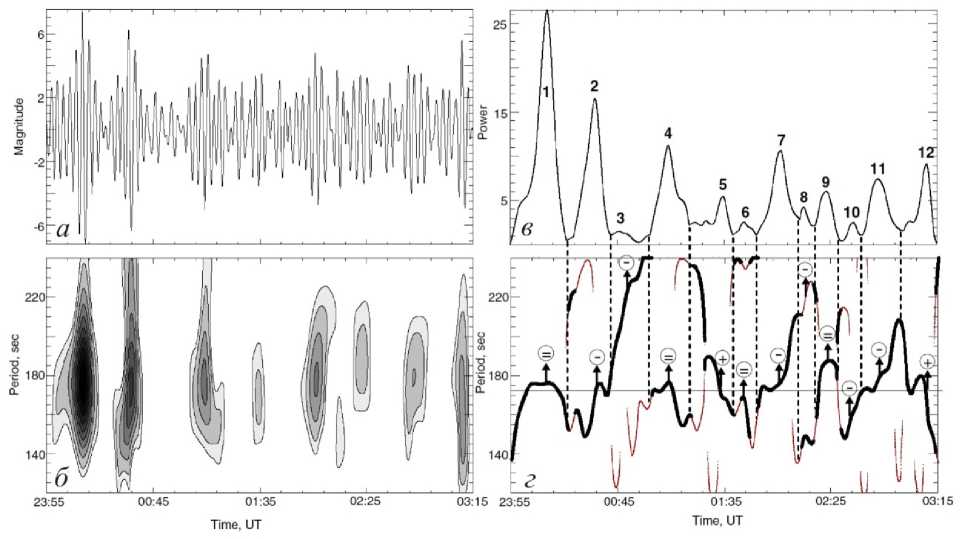

Детальное исследование дрейфов частоты колебаний в микроволновом диапазоне проведено в работе [Sych et al., 2012]. Показано, что 3-минутные колебания в радиоисточниках (NoRH, 17 ГГц), связанных с пятнами, имеют немонотонный характер. Существуют низкочастотные цуги колебаний с периодом ~8–20 мин (среднее значение периода ~13 мин). Интервал между цугами составляет ~13–60 мин. Цуги колебаний изменяются как по мощности, так и по частоте. Относительная амплитуда вариаций сигнала ~3–8 %. Наблюдаются выраженные частотные дрейфы сигнала на протяжении развития отдельных цугов колебаний. Начало и конец дрейфов совпадают с началом и концом амплитудной модуляции. Период изменяется в диапазоне от 90 до 240 с. Вейвлет-анализ показал существование как позитивных, так и негативных дрейфов частоты. Скорость частотного дрейфа основной 3-минутной гармоники на протяжении низкочастотной модуляции имеет тенденцию увеличиваться с высотой, достигая 4–5 мГц/ч в фотосфере, 5–8 мГц/ч в хромосфере и 11–13 мГц/ч в короне. На рис. 4 показан пример частотных дрейфов 3-минутных колебаний в радиодиапазоне.

Существуют значимые пространственные изменения узкополосных 3-минутных источников на протяжении дрейфа частоты. Новые цуги колебаний и дрейфы частоты в переходной зоне связаны с возникновением новых источников осцилляций в виде

V-образных структур. Данные изменения отмечаются на всех высотах пятенной атмосферы. При пространственном сравнении источников осцилляций с наблюдениями в линии 171 Å (SDO/AIA) получено их совпадение с основаниями корональных арок. Эти структуры можно интерпретировать как возникновение новых волноводов, вдоль которых волны распространяются вверх. Динамические свойства наблюдаемых волн могут объяснятся влиянием двух факторов — дисперсионной эволюции распространяющихся вверх волновых импульсов и неоднородности распределения мощности колебаний над тенью пятна. Эволюция начальных широкополосных импульсов приводит к формированию колебательных следов [Rae, Roberts, 1982]. Поскольку период обрезания в пятне около 3 мин, наблюдаемые вытянутые источники колебаний можно интерпретировать как следы позади импульсов, распространяющихся вдоль магнитного поля [Fleck, Schmitz, 1991; Kalkofen et al., 1994; Sutmann, Ulmschneider, 1995; Kuridze et al., 2009]. Магнитные волноводы имеют разные физические (температура, плотность) и геометрические (наклон, длина, ширина) параметры. С изменением мощности колебаний и возникновением цугов волны распространяются по различным магнитным волноводам с уникальной частотой обрезания. Превалирование максимума мощности в выделенной трубке определяет мгновенную частоту. Изменение мощности и, соответственно, частоты колебаний связано с распространением вдоль разных магнитных трубок. Последовательность подобных изменений формирует частотные дрейфы.

Существуют разные взгляды на взаимосвязь волновых процессов в факелах (plumes) и корональных веерных структурах с 3-минутными колебаниями. Brynildsen et al. [2004] показали, что колебания в тени пятна ограничены небольшими областями, связанными с основаниями корональных петель. Было сделано предположение об отсутствии связи колебаний с факелами. Однако Jess et al. [2012] нашли прямое соответствие 3-минутных колебаний корональным веерным структурам, заякоренным в тени пятна. Их основаниями являются фотосферные umbral dots, в которых наблюдается усиление мощности колебаний. Wang et al. [2009] зарегистрировали 12- и 25-минутные колебания интенсивности и лучевой скорости в веерных корональных структурах над активными областями по данным Hinode/EIS. Эти колебания были идентифицированы как распространяющиеся медленные магнитоакустические волны.

В настоящее время нет достаточной информации о динамике волновых фронтов на разных уровнях солнечной атмосферы и их стабильности на длительных интервалах времени. При наблюдении с умеренным пространственным разрешением в радиодиапазоне на частоте 17 ГГц [Gelfreikh et al., 1999] было отмечено, что 3-минутные колебания в основном локализованы в центре радиоисточника и выглядят как периодически повторяющиеся уярчения. Последовательности изображений с лучшим временным и пространственным разрешением (TRACE, SDO/AIA) и полученные по ним диаграммы координата–время ясно показывают различие вол- новых фронтов в нижних и верхних слоях солнечной атмосферы. Так, на нижних уровнях солнечной атмосферы существует квазисферическое распространение волновых фронтов с центром в тени пятен [Sych et al., 2010]. На уровне короны, наряду с радиальным распространением вдоль низких магнитных петель, наблюдаются отдельные выделенные направления распространения волновых фронтов, совпадающие с распространением волн вдоль открытых силовых линий магнитного поля. Их исследование, проведенное с использованием одномерных спектрографических данных [Kobanov et al., 2006], позволило выявить на диаграммах координата–время одномерные симметричные волновые фронты в виде шевронов. Структура фронтов показывает пространственные изменения со временем, что указывает на изменение скорости распространения волн вдоль пятна.

В работе [Nagovitsyna, Nagovitsyn, 1999] впервые получены наблюдательные свидетельства нелинейной трансформации тороидального магнитного поля в локальные магнитные конфигурации в виде спиральных структур в пятнах и околопятенных областях. Эти изменения можно представить в виде последовательных бифуркационных движений в зоне конвекционной супергрануляции. Движения приводят к самоорганизации горизонтального магнитного поля с последующим образованием кольцеобразных источников вблизи вертикального поля в тени и ветвей спирали в полутени. Можно предположить, что при распространении волн в пятне вдоль расходящихся силовых линий станет возможным наблюдение квазиспиральности поля в виде соответствующей структуры волновых фронтов.

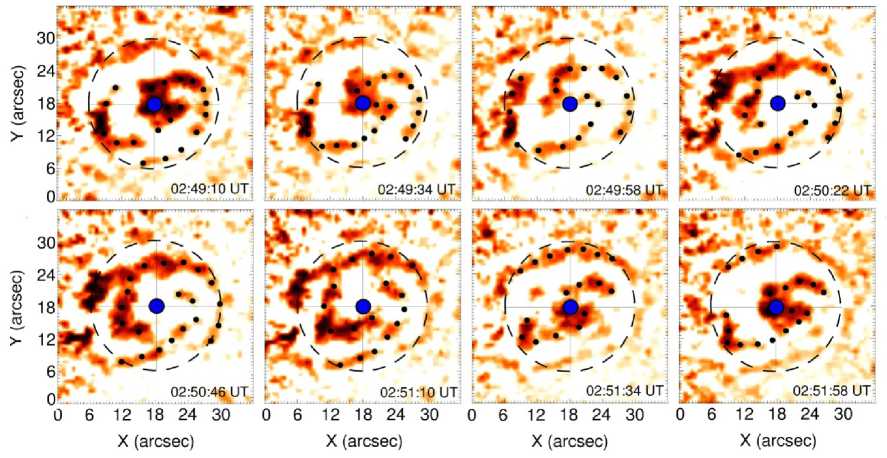

В работе [Sych et al., 2015] анализируется пространственно-временная динамика одномерных и двумерных волновых фронтов. Показано, что на одномерных диаграммах координата–время отмечаются моменты времени, в которые наблюдается значительное отклонение от параллельности между распространяющимися волновыми фронтами. Существует прямая корреляция между формой одномерной волны и уровнем осциллирующего сигнала. В максимуме колебаний волны имеют симметричную сферическую форму по обе стороны от центра пятна. При понижении уровня сигнала происходит уменьшение симметричности, наблюдаются изломы и смещения по пространству с распадом формы фронтов. Двумерный анализ цугов волновых фронтов в диапазоне периодов ~3 мин показал, что для максимальных по мощности цугов колебаний характерно распространение волн в виде спирали с двумя ветвями, закрепленными в пульсирующем точечном источнике в центре тени пятна. Наблюдается вращение спирали против часовой стрелки с последующим расширением ветвей вплоть до границы тени (рис. 5). При уменьшении мощности имеет место частичный распад ветвей на отдельные составляющие. Происходит образование квазисферических волн. Подобная двумерная динамика подтверждается хорошей корреляцией с изменениями по времени на диаграмме координата–время. Следует заметить, что в области 3-минутного пика имеется определенная спектральная полоса. С учетом ее тонкой струк-

Рис. 4. Вейвлет-анализ временного профиля колебаний с 23:55 по 03:15 UT 03 мая 2005 г. в радиодиапазоне (NoRH, 17 ГГц): а — амплитудный профиль колебаний; б — распределение мощности пакетов волн в вейвлет-спектре; в –– временной интегральный профиль мощности; цифрами указаны номера пакетов; г — вейвлет-скелетон с отрисовкой линий глобальных (жирные линии) и локальных (тонкие линии) экстремумов. В кружках указан знак дрейфа периодов — положительный (+), отрицательный (–) или без дрейфа (=)

туры и наличия субгармоник можно ожидать различий как в форме узкополосных источников колебаний, так и в их динамике. Анализ тонкой частотной структуры источника волн в диапазоне периодов ~3 мин в тени пятна показал, что наблюдаемая квазиспиральность является совокупностью узкополосных деталей, осциллирующих с разной частотой, пространственно-разнесенных по тени пятна. В центральной части тени наблюдается высокочастотный пульсирующий точечный источник с периодом ~1.8 мин, соединенный с более низкочастотными дугообразными расширяющимися деталями, колеблющимися в диапазоне периодов 2.6–3.1 мин.

Наблюдаемые глобальные горизонтальные колебания можно интерпретировать в рамках модели, основанной на частотном обрезании распространяющихся волн. В соответствии с этой моделью [Zhugzhda, 2008; Botha et al., 2011; Sych et al., 2012] частота колебаний уменьшается с уменьшением угла наклона магнитного волновода относительно солнечной нормали. В центре пятна, где поле вертикальное, источники колебаний должны иметь симметричную форму и максимальное значение частоты обрезания [Yuan et al., 2014], что и наблюдается в действительности. Можно предположить, что магнитные силовые линии, заякоренные в одном месте, имеют выделенные пространственные сектора, где углы наклона будут разные в полярной системе координат. В этом случае круговая симметрия волновых фронтов будет нарушена с образованием отдельных сегментов в виде дугообразных источников узкополосных колебаний в диапазоне периодов ~3 мин. Последовательное расположение этих источников относительно центра пятна формирует наблюдаемую квазиспиральность.

Выводы . Излучение от солнечных пятен в широком диапазоне частот характеризуется выраженной низкочастотной модуляцией 3-минутных колебаний в виде цугов. Модуляция нестационарна как по мощности, так и по частоте. Существуют частотные дрейфы на протяжении цугов. Начало и конец дрейфов совпадают с началом и концом амплитудной модуляции. Обнаружено, что скорости дрейфов трехминутных колебаний растут с высотой. Начало дрейфов совпадает с появлением тонкоструктурных осциллирующих деталей с максимальной мощностью в основаниях коро-нальных арок. Наблюдаемые пространственно-частотно-временные особенности колебаний можно интерпретировать в рамках двух работающих одновременно механизмов. Первый из них связан с дисперсионной эволюцией распространяющихся вверх вдоль магнитного поля пятна подфотосферных импульсов. Второй механизм связан с пространственным расщеплением распространяющихся импульсов по нескольким индивидуальным магнитным трубкам с различными физическими и геометрическими параметрами. Для низких высот характерно квазисферическое распространение волновых фронтов близ центра тени. По мере увеличения высоты происходит уширение источников колебаний и возникновение квазиспирального распространения волн. Предполагается, что основным фактором появления спиралевидной формы волновых фронтов является зависимость частоты обрезания от распределения магнитного поля по пространству (полярному углу), вдоль которого происходит распространение волн, и высоты генерации излучения.

Рис. 5. Временная динамика узкополосных волновых фронтов на протяжении одного цикла 3-минутных колебаний в тени пятна на уровне переходной зоны (SDO/AIA 304 Å). Черными точками указаны гребни фронтов. Прерывистой окружностью показана граница тени. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

4. СВЯЗЬ МЕЖДУ ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ В ПЯТНАХ И ВСПЫШКАМИ

Впервые инициализация вспышек в активных областях была описана в работе [Norman, Smith, 1978]. В ней приводились аргументы, что процесс энерговыделения не может начаться во всем объеме вспышки одновременно. Вначале вспышка локализована в малом объеме плазмы активной области. Затем процесс высвобождения и диссипации энергии начинает захватывать все новые и новые площади активной области. Такой диссипативный процесс может вызываться агентами, по крайней мере, двух типов: электронными пучками и ударными волнами. Эти агенты могут приводить к возникновению вспышек на большом расстоянии от начального положения их источника, вызывая одновременные (симпатические) вспышки в разных активных областях [Liu et al., 2009; Zuccarello et al., 2009].

Триггерные процессы впервые были численно промоделированы в работах [Odstrcil, Karlický, 1997; Karlický, Jungwirth, 1989]. В работе [Karlický, Jungwirth, 1989] предполагалось, что электронные пучки, проходя через токовые слои в области магнитного пересоединения, генерируют ленгмюровские волны. Используя численную модель, авторы изучили воздействие этих электростатических волн на плазменную систему. Найдено также, что достаточно сильные ленгмюровские волны могут генерировать ионно-звуковые волны [Bárta, Karlický, 2000]. Эти волны увеличивают электрическое сопротивление в токовой системе , что приводит к началу диссипативного процесса. Тем самым электронные пучки могут вызывать вынужденное магнитное пересоединение. В работе [Odstrcil, Karlický, 1997] была изучена инициализация вспышек ударными волнами. Использовалась двумерная МГД-модель с ударными волнами, распространяющимися через токовый слой. Часть волн проходила через слой, часть отражалась. Обнаружено возникновение течений плазмы, вызванных волнами, возле токового слоя. Эти течения привели к возникновению магнитного пересоединения. Можно заключить, что важной причиной, приводящей к пере-соединению в плазме, является не только увеличение электрического сопротивления, но и появление потоков плазмы.

В работе [Dudík et al., 2014] было показано влияние периодических движений магнитных петель на возникновение так называемого скользящего пере-соединения между петлями. Анализировались осцилляции затухающего микроволнового излучения вспышки с периодом около 12.5 мин. Аналогичные пульсации наблюдались в EUV в высокотемпературном канале SDO/AIA 335 Å [Kim et al., 2012]. Показано, что источником пульсаций в виде периодических доплеровских сдвигов являются горячие петли, наблюдавшиеся аппаратом SOHO/SUMMER. Впервые показана связь между медленными магнитозвуковыми волнами в микроволновом излучении вспышки и колебаниями горячих петель, вызванными стоячими волнами.

Длительная вспышка 22 августа 2005 г., наблюдавшаяся в радиодиапазоне (NoRH, 17 ГГц) и рентгеновском излучении (RHESSI, 25–50 кэВ), исследовалась в работе [Reznikova, Shibasaki, 2011]. Найдено увеличение периода осцилляций сигнала во время вспышки с 2.5 до 5 мин. Анализ квазипе-риодических изменений длины петли и плазменной температуры во время вспышки позволил интерпретировать их как возникновение второй гармоники медленных магнитоакустических волн. Эта мода может быть интерпретирована как отклик петли на начальный импульс. Возникновение моды послужило триггером периодического энерговыделения.

Обнаружена связь между периодической инициализацией пересоединения и медленными магнитоакустическими волнами [Chen, Priest, 2006]. В этом случае наблюдаются периодические возмущения плотности плазмы в области пересоединения. Аналогичная связь между 3-минутными колебаниями в пя-тенной атмосфере, интерпретируемыми как медленные магнитоакустические волны, и вспышечными короткопериодными 3-минутными пульсациями была исследована в работе [Sych et al., 2009]. Обнаружена феноменологическая связь между колебаниями в пятнах и квазипериодическими пульсациями (QPP) выделения вспышечной энергии в активной области над пятном. Анализ микроволнового излучения, зарегистрированного NoRH на частоте 17 ГГц, показал значительное усиление мощности цугов 3-минутных колебаний в пятне в активной области перед вспышкой. Вспышечная кривая также показала модуляцию радиопотока с периодом 3 мин. Пространственный анализ распределения 3-минутных колебаний выявил образование новых V-образных источников, связанных с основанием корональных петель в линии 171 Å (SDO/AIA). Видимые колебания в микроволновом диапазоне являются волнами, распространяющимися вдоль корональных петель, заякоренных в пятне, в направлении источника вспышки. Выдвинуто предположение, что волновые колебания в пятне могут выступать как триггер вспышечного радиоизлучения. Вследствие кривизны магнитных силовых линий возникающие за счет движения волн центробежные силы могут приводить к образованию поперечных колебаний [Zaitsev, Stepanov, 1989]. Эти колебания, в свою очередь, выступают как триггер вспышки за счет возникновения пересоединения вблизи локальных магнитных нуль-точек [Nakaria-kov et al., 2006]. Такой механизм позволяет объяснить как появление коротких одиночных всплесков (одиночные пересоединения), так и периодическую трехминутную модуляцию (вынужденные каскадные пересоединения за счет подвода волновой энергии) во время развития вспышек.

Статистический анализ усиления 3-минутных колебаний в пятнах перед началом солнечных вспышек был проведен в работе [Abramov-Maximov, et al., 2011]. Исследовались параметры колебаний радиоизлучения (NoRH, 17 ГГц) в активных областях и их влияние на вспышечную активность. На большом количестве событий показано, что усиление мощности 3-минутных колебаний характерно для многих слабых вспышек, что подтверждает выводы, сделанные в работе [Sych et al., 2009]. Выявлено различие колебаний в пятнах перед вспышкой и после основного пика энерговыделения. Обнаружена взаимосвязь между изменениями в спектре колебаний и вероятностью возникновения вспышки. Полученные результаты интерпретируются в рамках модели влияния распространяющихся из пятна волн на вспышечную область.

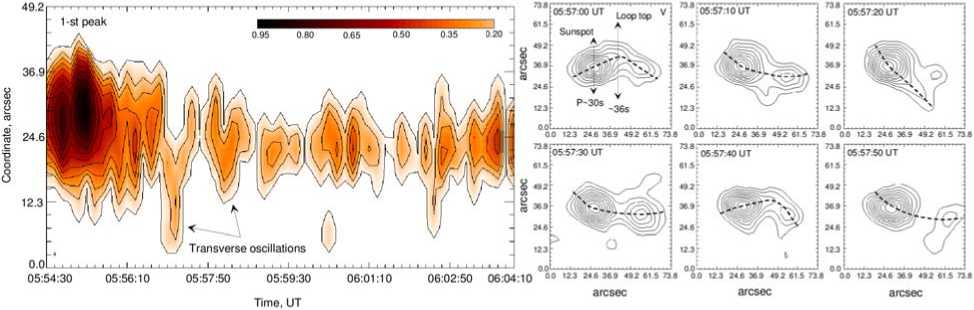

Исследование взаимодействия пятенных волн и вспышек продолжено в работе [Sych et al., 2015], в которой выполнен детальный пространственный анализ возникновения магнитных волноводов и эволюции распространяющихся волн. Показано, что 3-минутные пульсации в радиодиапазоне (NoRH, 17 ГГц) с периодом огибающей цуга ~12–20 мин имеют ярко выраженные дрейфы периода колебаний в диапазоне

2–4 мин. Дрейф уменьшается по мере приближения начала вспышки. Это указывает на формирование магнитного жгута (канала), вдоль которого начинают распространяться медленные магнитоакустические волны. Источник радиопульсаций представляет собой петельный источник, одно основание которого заякорено в тени пятна. Волны распространяются из пятна в сторону области вспышки. Впервые по наблюдательным данным подтверждено существование процесса трансформации продольных низкочастотных 3-минутных волн, распространяющихся из пятна, в поперечные высокочастотные колебания петли с периодом ~30–40 с (рис. 6). В области короны (SDO/AIA, 171 Å) источник 3-минутных колебаний EUV-излучения совпадает с радиопетлей и образует тонкоструктурный жгут магнитных петель (волноводов), соединяющий пятно с областью вспышки. Показано, что разогрев вспышечной петли может осуществляться взаимодействием (пересоеди-нением) инициированных поперечных колебаний верхней трубки с нижележащими скрученными петлями. По мере увеличения области пересоединения конфигурация магнитного поля упрощается с исчезновением первичной закрутки петель. На профиле потока в мягком рентгене обнаружен плоский участок после основного пика вспышечного излучения. По всей видимости, его появление связано с поддержанием дополнительного энерговыделения за счет механизма вынужденных квазипериодических пересо-единений с нижележащими петлями, инициированных поперечными колебаниями вспышечной петли.

Выводы . Обнаружена связь между усилением волновой активности в пятнах и возникновением вспышек. Выявлено существование различных фаз волновой активности в пятенной атмосфере. В cпо-койной фазе имеет место непрерывное распространение из подфотосферных слоев в корону медленных магнитоакустических волн вдоль магнитных силовых трубок (часто с открытой конфигурацией). Источники колебаний совпадают с основаниями корональных арок, заякоренных в тени пятна. В активной фазе обнаружено значительное нарастание мощности осцилляций с периодами ~2–4 мин в микроволновом и ультрафиолетовом излучении. Обнаружено возникновение пиковых по мощности колебаний за ~20–30 мин до начала вспышечного энерговыделения. Для этой фазы характерно появление V-образных источников колебаний (волновых следов) в тени пятна. Направление распространения волн совпадает с положением источника вспышки. Установлено, что медленные низкочастотные МГД-волны, распространяющиеся из пятен, могут трансформироваться в поперечные высокочастотные колебания и инициировать начало вынужденного пересоединения в магнитных структурах. Показано, что волны могут быть как триггером вспышек, так и, по мере движения усилившегося волнового потока по магнитному волноводу в область источника вспышки, модулятором излучения. Выявлен дополнительный нагрев плазмы с образованием плоских участков на профиле потока в мягком рентгене на стадии спада рентгеновских вспышек за счет продолжения пересоединения, вызванного пятенной волновой активностью.

Рис. 6. Вынужденные поперечные колебания вспышечной петли в микроволновом диапазоне (NoRH, 17 ГГц). Левая панель: диаграмма пространство–время, полученная сканированием поперечного сечения вспышечной петли. Правая панель: изменения двумерной структуры радиопетли на протяжении поперечных колебаний (05:57:00–05:57:50 UT). Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

5. МОДЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ В ПЯТНАХ

Для спокойной солнечной атмосферы характерны колебания с периодом 5 мин, тогда как в пятнах период колебаний оказался равным 3 мин [Beckers, Tallant, 1969]. Однако вскоре выяснилось, что колебания как в спокойной фотосфере, так и в солнечных пятнах не являются колебаниями только на одной частоте. Спектр этих колебаний состоит из многих спектральных линий. Изучение спектра 5-минутных колебаний привело к возникновению нового раздела солнечной физики — сейсмологии Солнца. Это произошло благодаря созданию теории р-мод колебаний и быстрому прогрессу методов наблюдений. Гелиосейсмология и астросейсмология, подобно классической спектроскопии атомов и молекул, позволяют по спектру колебаний Солнца и звезд определять многие свойства этих объектов.

Важным свойством колебаний в пятнах является то, что они не являются глобальными колебаниями всего пятна как целого. Признаки этого обнаруживались и раньше, но современные наблюдения с высоким разрешением не оставили никаких сомнений в том, что колебания в пятнах являются локальными, т. е. представляют совокупность множества колеблющихся элементов. Их спектры отличаются друг от друга. Теория колебаний в пятнах должна объяснить прежде всего спектральный состав колебаний и их локальность. В настоящее время сейсмологией солнечных пятен называют не классическую гелиосейсмологию, которая позволяет по спектру колебаний определять строение атмосферы пятна, а исследование подфотосферных слоев пятна посредством локальной гелиосейсмологии с помощью р-мод колебаний. Локальная гелиосейсмология солнечных пятен направлена на построение модели под-фотосферных слоев пятна [Moradi et al., 2010]. В принципе, сочетание методов локальной гелиосейсмологии с анализом спектра колебаний в пятне должно помочь исследованию строения солнечных пятен.

К сожалению, не удалось создать модель колебаний в пятне, которая объясняла бы весь спектр колебаний, а не только колебания с периодом 3 мин.

На протяжении ряда лет предпринимались попытки интерпретации спектра 3-минутных колебаний [Settеle et al., 2001; Zhugzhda, 2007, 2008] в рамках модели хромосферного резонатора, предложенной [Zhugzhda, Locans, 1981]. В этой модели возмущения среды, вызванные нерегулярными движениями плазмы в подфотосферных слоях, могут генерировать волны, которые проникают в верхние слои атмосферы только на определенных частотах. Хромосфера пятна рассматривается в роли фильтра Фабри–Перо для распространяющихся медленных магнитоакустических волн в сильных магнитных полях [Zhugzhda et al., 1983]. Недавние численные расчеты [Botha et al., 2011] показали, что различные профили плазменной температуры и плотности в среде распространения волн приводят к разным частоте колебаний и эффективности проникновения волн в корону. Поэтому горизонтальная неоднородность пятенной атмосферы приводит к возникновению тонкой спектральной структуры колебаний и распределения мощности колебаний по пятну [Zhugzhda, 2008; Sych et al., 2015]. Кроме того, это структурирование может быть различным на разных высотах.

Актуальность сейсмологии хромосферы пятен связана с тем, что построение эмпирической модели хромосферы классическими методами наталкивается на серьезные трудности: модели, разработанные разными авторами [Staude, 1981; Maltby et al., 1986], существенно отличаются друг от друга [Zhugzhda, 2007, 2008]. Однако сейсмология хромосферы в рамках модели хромосферного резонатора также столкнулась с проблемами, поскольку не удавалось объяснить весь сложный спектр колебаний в пятнах. Более того, эти исследования базировались на наблюдениях колебаний в пятнах [Bogdan, Judge, 2006] с относительно низким спектральным разрешением, что, как оказалось впоследствии, не позволяло получить детальный спектр колебаний. Только с запуском космической обсерватории SDO/AIA стало возможным получение спектров с существенно большим спектральным разрешением. Оказалось, что спектр 3-минутных колебаний содержит гораздо больше спектральных линий, чем считалось ранее [Reznikova et al., 2012; Yuan et al., 2014].

В работе [Zhugzhda, Sych, 2014] проведен спектральный анализ данных с высоким временным и пространственным разрешением по колебаниям ультрафиолетового излучения на уровне переходной зоны (SDO/AIA, 304 Å). Полученный спектр 3-минутных колебаний содержит большое число узкополосных линий. Не существует выделенного 3-минутного пика. Колебания концентрируются в пространственных ячейках размером ~1500 км с почти одинаковыми частотами, без глобальных колебаний всего пятна. Ячейки колебаний возникают в тех местах, где движущая плазма, раздвигая магнитное поле, достигает нижней границы фотосферы пятна. В этих областях плазмы возникает повышенный градиент температуры и ослабленное магнитное поле. Существуют потоки горячей плазмы со слабым магнитным полем, окруженные относительно сильным магнитным полем. Возможно, ячейки колебаний связаны с яркими точками в тени пятна.

Показано, что хромосферный резонатор не может быть ответственным за спектр 3-минутных колебаний, поскольку не может обеспечить такое количество спектральных линий в диапазоне частот 6–10 мГц. Расчеты показывают [Settele et al., 2001], что хромосферный резонатор приводит к возникновению в этом диапазоне частот всего нескольких спектральных линий, а не десятков линий, наблюдающихся в диапазоне периодов ~3 мин. Существование подфо-тосферных резонаторов может привести к возникновению спектра с большим количеством спектральных линий. В этом случае можно предположить, что существует достаточно протяженный по глубине резонатор с низкой основной резонансной частотой. Наблюдаемые многочисленные спектральные линии могут быть результатом возбуждения высоких гармоник в низкочастотном подфотосферном резонаторе, представляющем собой систему из двух связанных резонаторов. Можно также ожидать существования связи между трехминутными и более длин-нопериодными колебаниями, которые наблюдаются в солнечных пятнах [Bakunina et al., 2013].

Разнообразие спектров колебаний в различных частях пятна, их пространственная нелокальность находят естественное объяснение в рамках модели пятна Паркера, согласно которой магнитное поле пятна разбивается на отдельные магнитные трубки в подфотосферных слоях. Эти магнитные трубки не могут быть одинаковыми. Различия между трубками должны касаться величины магнитного поля, градиентов температуры и плотности. Именно эти параметры определяют свойства подфотосферного резонатора и от этих параметров зависят частота обрезания и фазовая скорость медленных магнитоакустических волн, распространяющихся вдоль поля. Иными словами, картина распределения колебаний в пятне является отражением структуры магнитного поля под пятном.

Выводы. Исследования 3-минутных колебаний в солнечных пятнах с высоким пространственным и временным разрешением (SDO/AIA) показали, что модель хромосферного резонатора [Zhugzhda, Locans, 1981] не может объяснить наблюдения. Исследование спектра колебаний не подтверждает суще- ствования выделенного пика вблизи периода 3 мин. Имеет место набор узкополосных спектральных гармоник в диапазоне от 2 до 4 мин. Пятно как единое целое не имеет глобальных колебаний. Для каждой гармоники можно найти соответствие с площадкой малого углового размера в тени пятна, колеблющейся на данной частоте. Локальность 3-минутных колебаний может объясняться существованием резонанса на медленных волнах, который возникает в подфото-сферных магнитных трубках (модель Паркера) и охватывает все слои атмосферы пятна. В этом случае наблюдаемые многочисленные спектральные линии могут быть результатом возбуждения высоких гармоник в низкочастотном подфотосферном резонаторе.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлен обзор экспериментальных данных по колебаниям и МГД-волнам в солнечных пятнах, зарегистрированных с использованием наземных и космических инструментов. Сделан вывод о существенном влиянии механизма частотного обрезания на медленные магнитоакустические волны, распространяющиеся вдоль магнитного поля из подфото-сферных слоев в корону. Рассмотрены результаты исследований формирования пространственной структуры источников колебаний в зависимости от периода и высоты генерации излучения. Подробно представлены исследования тонкой временной и частотной динамики 3-минутных колебаний в тени пятен. Показано их соответствие наблюдаемым изменениям в пространственной структуре волновых фронтов. Рассмотрены работы, посвященные связи между усилением трехминутных колебаний в тонкоструктурных деталях солнечных пятен и вспышечной активностью. Показано, что усиление волновой активности в пятнах может служить как триггером, так и модулятором вспышечного энерговыделения. Рассмотрены работы, связанные с интерпретацией тонкой спектральной структуры колебаний в диапазоне периодов ~3 мин.

Исследования были поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований (гранты № 14-0291157, 13-02-00044a, 13-02-90472a, 13-02-10009).

Список литературы Волны и колебания в атмосфере солнечных пятен: обзор

- Гопасюк С. Торсионные колебания пятен//Кинематика и физика небесных тел. 2004. Т. 20, № 5. С. 387-395.

- Меркуленко В., Смольков Г.Я., Сыч Р.А. Длиннопериодные колебания солнечного радиоизлучения//Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1992. Вып. 98. С. 114-118.

- Зайцев В.В., Степанов А.В. Элементарные вспышечные события и диагностика эруптивной плазмы//Письма в Астрон. журн. 1989. Вып. 15. С. 154-160.

- Занданов В.Г., Сыч Р.А. Пространственные флуктуации микроволнового излучения в активных областях//Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1989. Т. 87. С. 113-116.

- Занданов В.Г., Уралов А.М. Стабильные квазипериодические компоненты в флуктуациях солнечного микроволнового излучения//Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1983. Вып. 65. С. 97-100.

- Abramov-Maximov V.E., Gelfreikh G.B., Shibasaki K. Quasi-periodic оscillations of solar active regions in connection with their flare activity -NoRH Observations//Solar Phys. 2011. V. 273. P. 403-412.

- Bakunina I.A., Abramov-Maximov V.E., Nakariakov V.M., et al. Long-period oscillations of sunspots by NoRH and SSRT observations//Publ. Astronom. Soc. Japan. 2013. V. 65 P. 13.

- Balthasar H., Küveler E., Wiehr G. A comparison of the oscillations in sunspot umbrae, penumbrae, and the surrounding photosphere//Solar Phys. 1987. V. 112. P. 37-48.

- Balthasar H., Martınez V., Pillet H., et al. Velocity oscillations in active sunspot groups//Solar Phys. 1998. V. 182. P. 65-72.

- Barta M., Karlicky M. Energy mode distribution at the very beginning of parametric instabilities of monochromatic Langmuir waves//Astron. Astrophys. 1999. V. 353. P. 757-770.

- Beckers J.M., Tallant P.E. Chromospheric inhomogeneities in sunspot umbrae//Solar Phys. 1969. V. 7. P. 351-365.

- Bel N., Leroy B. Analytical study of magnetoacoustic gravity waves//Astron. Astrophys. 1977. V. 55. P. 239.

- Bellot Rubio L.R., Collados M., Ruiz Cobo B., et al. Oscillations in the photosphere of a sunspot umbra from the inversion of infrared stokes profiles//Astrophys. J. 2000. V. 534. P. 989-996.

- Bloomfield D.S., Lagg A., Solanki S.K. The nature of running penumbral waves revealed//Astrophys. J. 2007. V. 671. P. 1005-1012.

- Bogdan T.J., Judge P.G. Observational aspects of sunspot oscillations//Roy. Soc. London Philosoph. Trans. Ser. A. 2006. V. 364. P. 313-331.

- Botha G.J.J., Arber T.D., Nakariakov V.M., et al. Chromospheric resonances above sunspot umbrae//Astrophys. J. 2011. V. 728. P. 84.

- Braun D.C., Duvall T.L. P-mode absorption in the giant active region of 10 March, 1989//Solar Phys. 1990. V. 129. P. 83-94.

- Brkovic A., Ruedi I., Solanki S.K., et al. EUV brightness variations in the quiet Sun//Astron. Astrophys. 2000. V. 353. P. 1083-1093.

- Brynildsen N., Maltby P., Foley C.R., et al. Oscillations in the umbral atmosphere//Solar Phys. 2004. V. 221. P. 237-260.

- Cally P.S., Hansen S.C. Benchmarking fast-to-Alfven mode conversion in a cold magnetohydrodynamic plasma//Astrophys. J. 2011. V. 738. P. 119.

- Cally P.S., Crouch A.D., Braun D.C. Probing sunspot magnetic fields with p-mode absorption and phase shift data//Mon. Not. R. Astron. Soc. 2003. V. 346. P. 381-389.

- Centeno R., Collados M., Trujillo Bueno J. Oscillations and wave propagation in different solar magnetic features//Astron. Soc. Pacific Conf. Ser. V. 2006. 358. P. 465.

- Centeno R., Collados M., Trujillo Bueno J. Wave propagation and shock formation in different magnetic structures//Astrophys. J. 2009. V. 692. P. 1211-1220.

- Chandra R., Gupta G.R., Mulay S., Tripathi D. Sunspot waves and triggering of homologous active region jets//Mon. Not. R. Astron. Soc. 2015. V. 446. P. 3741-3748.

- Chen P.F., Priest E.R. Transition-region explosive events: Reconnection modulated by p-mode waves//Solar Phys. 2006. V. 238. P. 313-327.

- Christopoulou E.B., Georgakilas A.A., Koutchmy S. Oscillations and running waves observed in sunspots//Astron. Astrophys. 2000. V. 354. P. 305-314.

- Christopoulou E.B., Georgakilas A.A., Koutchmy S. Oscillations and running waves observed in sunspots. III. Multilayer study//Astron. Astrophys. 2001. V. 375. P. 617-628.

- Christopoulou E.B., Skodras A., Georgakilas A.A., et al. Wavelet analysis of umbral oscillations//Astrophys. J. 2003. V. 591. P. 416-431.

- De Moortel I., Nakariakov V.M. Magnetohydrodynamic waves and coronal seismology: An overview of recent results//Roy. Soc. London Philos. Trans. Ser. A. 2012. V. 370. P. 3193-3216.

- De Pontieu B., Erdelyi R., James S.P. Solar chromospheric spicules from the leakage of photospheric oscillations and flows//Nature. 2004. V. 430. P. 536-539.

- De Pontieu B., Erdelyi R., De Moortel I. How to channel photospheric oscillations into the corona//Astrophys. J. 2005. V. 624. P. L61-L64.

- De Wijn A.G., McIntosh S.W., De Pontieu B. On the propagation of p-modes into the solar chromosphere//Astrophys. J. 2009. V. 702. Р. L168-L171.

- Dudik J., Janvier M., Aulanier G., et al. Slipping magnetic reconnection during an X-class solar flare observed by SDO/AIA//Astrophys. J. 2014. V. 784. P. 144.

- Efremov V.I., Parfinenko L.D., Solov'ev A.A. Long-period oscillations of the line-of-sight velocities in and near sunspots at various levels in the photosphere//Astron. Rep. 2007. V. 51. P. 401-410.

- Felipe T., Khomenko E., Collados M., et al. Multi-layer study of wave propagation in sunspots//Astrophys. J. 2010. V. 722. P. 131-144.

- Fleck B., Schmitz F. The 3-min oscillations of the solar chromosphere -a basic physical effect?//Astron. Astrophys. 1991. V. 250. P. 235-244.

- Fludra A. Transition region oscillations above sunspots//Astron. Astrophys. 2001. V. 368. P. 639-651.

- Fontenla J.M., Rabin D., Hathaway D.H., et al. Measurement of p-mode energy propagation in the quiet solar photosphere//Astrophys. J. 1993. V. 405. P. 787-797.

- Gelfreikh G.B., Grechnev V., Kosugi T., et al. Detection of periodic oscillations in sunspot-associated radio sources//Solar. Phys. 1999. V. 185. P. 177-191.

- Gelfreikh G.B., Tsap Y.T., Kopylova Y.G., et al. Variations of microwave emission from solar active regions//Astron. Lett. 2004. V. 30. P. 489-495.

- Gelfreikh G.B., Nagovitsyn Y.A., Nagovitsyna E.Yu. Quasi-periodic oscillations of microwave emission in solar active regions//Publ. Astron. Soc. Japan. 2006. V. 58. P. 29-35.

- Goldvarg T.B., Nagovitsyn Yu.A., Solov'ev A.A. On the periodicity of energy release in solar active regions//Astron. Lett. 2005. V. 31. P. 414-421.

- Harrison R.A., Lang J., Brooks D.H., et al. A study of extreme ultraviolet blinker activity//Astron. Astrophys. 1999. V. 351. P. 1115-1132.

- Jain R., Haber D. Solar p-modes and surface magnetic fields: Is there an acoustic emission? MDI/SOHO observations//Astron. Astrophys. 2002. V. 387. P. 1092-1099.

- Jefferies S.M., McIntosh S.W., Armstrong J.D., et al. Magnetoacoustic portals and the basal heating of the solar chromosphere//Astrophys. J. 2006. V. 648. P. L151-L155.

- Jess D.B., De Moortel I., Mathioudakis M., et al. The Source of 3-minute magnetoacoustic oscillations in coronal fans//Astrophys. J. 2012. V. 757. P. 160.

- Jess D.B., Reznikova V.E., Van Doorsselaere T., et al. The influence of the magnetic field on running penumbral waves in the solar chromosphere//Astrophys. J. 2013. V. 779. P. 168.

- Kalkofen W., Rossi P., Bodo G., et al. Propagation of acoustic waves in a stratified atmosphere//Astron. Astrophys. 1994. V. 284. P. 976-984.

- Karlicky M., Jungwirth K. Solar flares and the dynamics of Langmuir waves in current-carrying plasmas//Solar. Phys. 1989. V. 124. P. 319-338

- Khomenko E., Cally P.S. Numerical simulations of conversion to Alfven waves in sunspots//Astrophys. J. 2012. V. 746. P. 68.

- Kim S., Nakariakov V.M., Shibasaki K. Slow magnetoacoustic oscillations in the microwave emission of solar flares//Astrophys. J. 2012. V. 756. L36 DOI: 10.1088/2041-8205/756/2/L36

- Kobanov N.I., Chelpanov A.A. The relationship between coronal fan structures and oscillations above faculae regions//Astron. Rep. 2014. V. 58. P. 272-279.

- Kobanov N.I., Makarchik D.V. Propagating waves in the sunspot umbra chromosphere//Astron. Astrophys. 2004. V. 424. P. 671-675.

- Kobanov N.I., Kolobov D.Y., Makarchik D.V. Umbral three-minute oscillations and running penumbral waves//Solar Phys. 2006. V. 238. P. 231-244.

- Kobanov N.I., Kolobov D.Y., Sklyar A.A., et al. Oscillation features within solar regions of different magnetic field topology//European Solar Physics Meeting. 2008. V. 12. P. 2.

- Kobanov N., Kolobov D., Kustov A., et al. Direct measurement results of the time lag of los-velocity oscillations between two heights in solar faculae and sunspots//Solar Phys. 2013a. V. 284. P. 379-396.

- Kobanov N.I., Chelpanov A.A., Kolobov D.Y. Oscillations above sunspots from the temperature minimum to the corona//Astron. Astrophys. 2013b. V. 554. A146.

- Kolobov D.Y., Kobanov N.I. Running waves in the sunspot chromosphere//Geomagnetism and Aeronomy 2009. V. 49. P. 935-939.

- Kuridze D., Zaqarashvili T.V., Shergelashvili B.M., et al. Acoustic oscillations in the field-free, gravitationally stratified cavities under solar bipolar magnetic canopies//Astron. Astrophys. 2009. V. 505. P. 763-770.

- Lites B.W., Thomas J.H. Sunspot umbral oscillations in the photosphere and low chromosphere//Astrophys. J. 1985. V. 294. P. 682-688.

- Liu W., Petrosian V., Mariska J.T. Combined modeling of acceleration, transport, and hydrodynamic response in solar flares. I. The numerical model//Astrophys. J. 2009. V. 702. P. 1553-1566.

- Maltby P., Avrett E.H., Carlsson M., et al. A new sunspot umbral model and its variation with the solar cycle//Astrophys. J. 1986. V. 306. P. 284-303.

- Marsh M.S., Walsh R.W., Plunkett S. Three-dimensional coronal slow modes: Toward three-dimensional seismology//Astrophys. J. 2009. V. 697. P. 1674-1680.

- McIntosh S.W., Jefferies S.M. Observing the modification of the acoustic cutoff frequency by field inclination angle//Astrophys. J. 2006. V. 647. L77-L81.

- Moradi H., Baldner C., Birch A.C., et al. Modeling the subsurface structure of sunspots//Solar Phys. 2010. V. 267. P. 1-62.

- Nagashima K., Sekii T., Kosovichev A.G., et al. Observations of sunspot oscillations in G band and CaII H line with Solar Optical Telescope on Hinode//Publ. Astron. Soc. Japan. 2007. V. 59. P. 631.

- Nagovitsyna E.Yu., Nagovitsyn Y.A. Observations of peculiarities of sunspot fragment patterns//Solar Phys. 1999. V. 186, N 1/2. P. 193-205.

- Nakariakov V.M., Foullon C., Verwichte E., et al. Quasi-periodic modulation of solar and stellar flaring emission by magnetohydrodynamic oscillations in a nearby loop//Astron. Astrophys. 2006. V. 452. P. 343-346.

- Nicholas C.J., Thompson M.J., Rajaguru S.P. Local modulation of solar oscillations by magnetic fields//Solar Phys. 2004. V. 225. P. 213-226.

- Nindos A., Alissandrakis C.E., Gelfreikh G.B., et al. Spatially resolved microwave oscillations above a sunspot//Astron. Astrophys. 2002. V. 386. P. 658-673.

- Norman C.A., Smith R.A. Kinetic processes in solar flares//Astron. Astrophys. 1978. V. 68. P. 145-155.

- Norton A. A., Ulrich R.K., Bush R.I., et al. Characteristics of MHD oscillations observed with MDI//Third Advances in Solar Physics Euroconference: Magnetic Fields and Oscillations. 1999. P. 136-140. (Astron. Soc. Pacific Conf. Ser. V. 184).

- Odstrcil D., Karlicky M. Triggering of magnetic reconnection in the current sheet by shock waves//Astron. Astrophys. 1997. V. 326. P. 1252-1258.

- Parchevsky K.V., Kosovichev A.G. Numerical simulation of excitation and propagation of helioseismic MHD waves: Effects of inclined magnetic field//Astrophys. J. 2009. V. 694. P. 573-581.

- Rae I.C., Roberts B. Pulse propagation in a magnetic flux tube//Astrophys. J. 1982. V. 256. P. 761-767.

- Rendtel J., Staude J., Curdt W. Observations of oscillations in the transition region above sunspots//Astron. Astrophys. 2003. V. 410. P. 315-321.

- Reznikova V.E., Shibasaki K. Flare quasi-periodic pulsations with growing periodicity//Astron. Astrophys. 2011. V. 525. A112.

- Reznikova V.E., Shibasaki K. Spatial structure of sunspot oscillations observed with SDO/AIA//Astrophys. J. 2012. V. 756. P. 35.

- Reznikova V.E., Shibasaki K., Sych R.A., et al. Three-minute oscillations above sunspot umbra observed with the Solar Dynamics Observatory/Atmospheric Imaging Assembly and Nobeyama Radioheliograph//Astrophys. J. 2012. V. 746. P. 119.