Вологда и Самара (Куйбышев) как запасные (дипломатические) столицы России: политико-географический анализ

Автор: Окунев Игорь Юрьевич, Остапенко Герман Игоревич

Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu

Рубрика: Социологические и гуманитарные науки

Статья в выпуске: 5-1 т.9, 2017 года.

Бесплатный доступ

Столица представляется ключевым элементом политико-территориальной структуры государства, формирующим, воспроизводящим и транслирующим государственность, в том числе и вовне. Номинация столицы - это процесс познания нацией самой себя, эссенция представлений народа о своем прошлом, геополитическом позиционировании, образе желаемого завтра и представительства государства. Вынужденность номинации столицы в периоды больших исторических потрясений позволяют увидеть политикогеографический контекст любого «смутного» времени. Выбор Вологды и Самары во время революции и войны соответственно предрасполагает к новым выводам о политико-территориальной структуре России, связности и фрагментирован-ности ее территории, к осмыслению понятия «столичность» и его роли в территориальной идентичности. Актуальность исследования заключается в эмпирическом сравнительном исследовании роли конструктивистских «воображаемых» столиц в системе центр-периферийных отношений. Децентрализация образа столицы может стать инструментом регионального брендирования и конструирования локальной идентичности. Посредством пространственного анализа по методу С.В. Рогачева проанализирована географическая составляющая выбора Вологды и Самары в качестве места размещения дипломатического корпуса. Метод подразумевает создание схем пространственных конфигураций - ментальных карт, являющихся результатом обобщения территориальных образов и позволяющих коллективно «концептуализировать» реальность. Методология проекта подразумевала включенное наблюдение, проведение глубинных интервью, сбор письменных, устных и аудиовизуальных материалов. Проведенный анализ позволил выявить некоторые общие черты политикогеографического положения города, необходимые для размещения в нем столицы. Так, столица должна быть размещена в точке максимальной актуализации собственного политического давления в «ядре» потенциала государства.

Вологда, самара, столица, дипломатическая столица, запасная столица, пространственный анализ, пространственные конфигурации

Короткий адрес: https://sciup.org/14951807

IDR: 14951807 | УДК: 321 | DOI: 10.17748/2075-9908-2017-9-5/1-159-172

Текст научной статьи Вологда и Самара (Куйбышев) как запасные (дипломатические) столицы России: политико-географический анализ

Acknowledgement. The article was prepared within the framework of the grant of the MGIMO University for the implementation of researches by scientific groups under the leadership of young scientists

Столица представляется одним из ключевых элементов политикотерриториальной структуры государства. Это не только место размещения центральных органов власти [1, c. 35], центр управления суверенитетом страны, но и важнейший элемент, формирующий, воспроизводящий и трансформирующий ее государственность, в первую очередь оказывающий влияние на административно-территориальное устройство, систему взаимоотношений «центр - регионы» и региональную политику государства [2, c. 90-91]. Номинация столицы - это процесс познания нацией самой себя, эссенция представлений народа о его прошлом, геополитическом позиционировании и образе желаемого завтра [3, c. 83-109].

Хорошо известен факт переноса части органов исполнительной власти СССР и дипломатических представительств в ходе войны в Куйбышев, благодаря чему Самара сегодня называет себя запасной столицей страны периода Великой Отечественной войны. Однако одним из полузабытых последствий событий революции 1917 года является переезд основных дипломатических представительств в Вологду в 1918 г. Американская, британская, французская, японская, китайская, сиамская, сербская, итальянская, бельгийская, бразильская миссии собрались в Вологде и пребывали в городе более полугода. Среди американцев были также члены петроградского отделения City Bank и миссии Американского Красного Креста. Во время пребывания дипломатов в Вологде в России происходили важные политические события: был подписан Брестский мир, в Москве произошло убийство посла Германии Мирбаха.

Данные события позволяют увидеть международно-дипломатический контекст русской революции и Великой Отечественной войны. Также выбор Вологды и Самары в экстремальных условиях революции и войны позволяет сделать новые выводы о политико-территориальной структуре России, связности и фрагментированности ее территории. Случаи Вологды как дипломатической столицы и ее единственный аналог - Куйбышев времен Великой Отечественной войны - могут также дать важный материал для осмысления понятия «столичность» и его роли в территориальной идентичности и центр-периферических отношений государства [4, c. 1-6].

Актуальность исследования связана с возрастающей ролью регионов в политическом процессе России и необходимостью эмпирического сравнительного изучения роли «воображаемых» столиц в системе центр-периферийных отношений [5, c. 155-186]. Это позволит лучше понять политико-территориальную структуру страны и динамику региональных политических процессов в России. Децентрализация образа столицы может стать инструментом регионального брендирования и конструирования локальной идентичности [6, c. 23-28]. Научная актуальность проекта определяется развивающимися в последнее время в политической географии постпозитивистскими направлениями (в первую очередь критическая геополитика), позволяющими по-новому взглянуть на традиционные вопросы и уйти от пространственного детерминизма. Предлагаемый в качестве методологической базы исследования социальный конструктивизм может считаться метатеорией, позволяющей снять некоторые противоречия между дискурсивным и институциональным подходами в исследовании политических процессов. Интерес к изучению пространственной идентичности наблюдается у представителей самых разных социально-гуманитарных дисциплин с 1980-х годов и по сей день. Наибольшее развитие исследования данного явления получили в новой исторической школе анналов, работы которой обозначают данную проблему как проблему «исторической памяти», а также в критической геополитике, социологической и лингвистической науках, в сфере которых феномен получил название «пространственной идентичности».

В данной работе с помощью пространственного анализа (по методу С.В. Рогачева) будет проанализирован выбор Вологды и Самары в качестве места размещения дипломатического корпуса [7, c. 1-60], [8, c. 1-56]. Метод, разработанный Сергеем Вячеславовичем Рогачевым, подразумевает создание схем пространственных конфигураций - описание упрощенного географического представления о конкретном пространстве. Б.Б. Родоман использует для характеристики подобных, лишь частично соответствующих требованиям географов к карте, схем термин «картоид». С точки зрения географии ментальные карты географического (политико-географического) пространства можно отнести к категории картоидов [9, c. 88-92]. Как замечает К. Глазков, «ментальная карта является результатом обобщения индивидуальных территориальных образов». Он же дополняет, что ментальная карта позволяет обнаружить социальный аспект образа пространства в противовес сюжетам, требующим отсутствия погрешности восприятия [10, c. 107-108].

Ментальное картирование как метод, опирающийся не только на географию, включает как минимум рассмотрение особенностей исторического, политического и экономического развития территории, подлежащей картированию, для складывания символического образа пространства с максимальной точностью, которую нам гарантируют качественные методы исследования [11, c. 14].

Особенностью пространственных данных является факт возможности восприятия некоторых видов данных только в комплексном совместном отображении на карте пространственных объектов. Некоторые данные могут стать «видимыми» и явными только в совокупности с набором других пространственных объектов, при этом они не должны содержать точное воспроизведение реального пространства, но должны включать необходимые для конкретной задачи элементы¸ позволяющие коллективно концептуализировать реальность [12, c. 149-153].

Для выполнения данной задачи исследовательский коллектив совершил в 2017 г. научные экспедиции в исследуемые города. Методология проекта подразумевала включенное наблюдение, проведение глубинных интервью с местными краеведами, музейными работниками, преподавателями вузов и школ, работниками сферы туризма, представителями средств массовой информации и некоммерческих организаций, а также сбор письменных, устных и аудиовизуальных материалов.

В Вологде работа велась в Вологодском государственном университете, Институте социально-экономического развития территорий РАН, Вологодской областной универсальной научной библиотеке им. И.В. Бабушкина, Централизованной библиотечной системе г. Вологды, Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, выставочном комплексе «Вологда на рубеже XIX-XX веков», музее «Вологодская ссылка», центре туристической информации «Visit Vologda», Молодежном парламенте Вологодской области и Управлении культуры и историкокультурного наследия администрации г. Вологды. Негосударственный сектор был представлен сотрудниками средств массовой информации из государственной телерадиокомпании (ГТРК) «Вологда» и газеты «Красный Север» и сотрудниками таких некоммерческих организаций, как Вологодское отделение военно-исторического общества, Центр поддержки образования науки и искусства, Вологодский «Российский фонд мира», Молодежный центр «Гор. Ком. 35», областной центр «Содружество», а также работниками издательства «Древности Севера».

В Самаре сбор материалов велся в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, Музее истории города Самары им. М.Д. Челышова, Самарском военно-историческом музее Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа, Доме-музее М.В. Фрунзе, Музее «Бункер Сталина», Музее «Бункер Жукова», Музейновыставочном центре «Самара космическая», Музее модерна (в здании посольства Швеции в годы Великой Отечественной войны), Музее «Куйбышев - запасная столица» в школе № 178 и Музее «Парад 7 ноября 1941 г. в г. Куйбышеве» в Техническом лицее г. Самары.

Среди респондентов были представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного экономического университета, Самарского государственного института культуры, Самарской областной универсальной научной библиотеки, Историко-эко-культурной ассоциации «Поволжье», Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Самарской областной писательской организации. Негосударственный сектор был представлен сотрудниками средств массовой информации из сетевого издания «Волга Ньюс», газет «Волжская Коммуна» и «Самарское обозрение» и специалистами туристической компании «Профцентр», туристического агентства «Водолей» и Центра туризма и отдыха «уРА».

Пространственный анализ положения Вологды

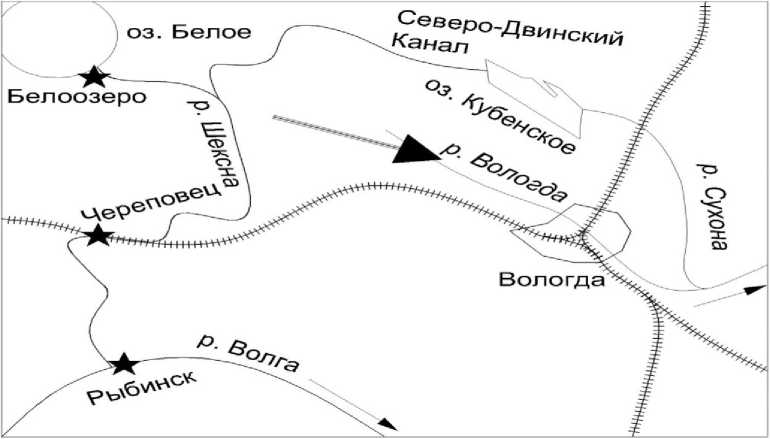

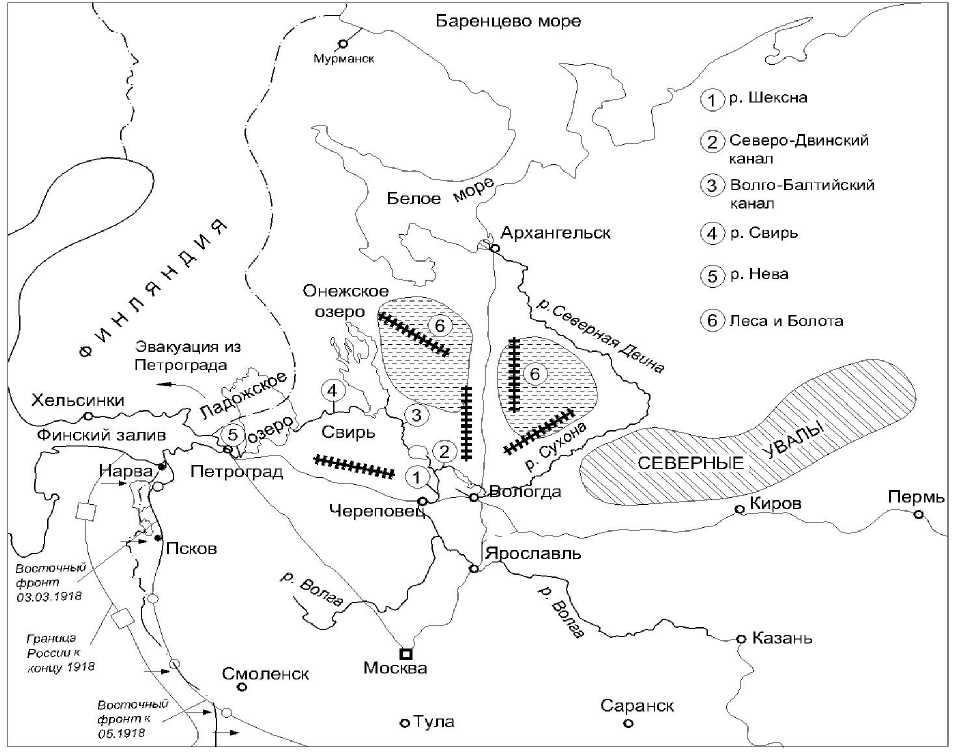

Рис. 1. Двухъядерная система Вологодской области (Россия). Перенос ядра

Fig. 1. Dual-core system in Vologda Region (Russia). Shifting of the сore

Источник: составлено соавторами научной статьи.

Source: compiled by the co-authors of the scientific paper.

На территории современной Вологодской области находится один из наиболее древних исторически важных центров догосударственной истории России - Белоозеро, ныне Белозерск. Белоозеро наряду со Старой Ладогой и Изборском в 860-х годах первого тысячелетия нашей эры было местом взаимопроникновения разных культур: варяжской, финно-угорской и славянской. В этих локалитетах, где были расположены пункты товарообмена, зарождались кросс-культурные связи. Через Белоозеро проходил торговый путь «из варяг в арабы».

С течением времени торговый потенциал Белоозера сокращался с появлением государственных образований на Волге (например, Волжская Булгария), которые контролировали ключевые участки торгового пути. В 1147 г. на северо-востоке уже на тот момент раздробленной Руси появляется Вологда, ориентированная на северо-запад и север. Она находилась в наиболее дальней от замерзающего Белого моря позиции на судоходной реке Вологда, впадающей в Сухону - приток Северной Двины. Вологда также является одним из ближайших древних городов Русского Севера.

Перенос узловой точки из Белоозера в Вологду со временем обнаружил необходимость «города-спутника» на более проводящем магистральном канале проницаемости (Волга), коим является Череповец. Река Шексна связывает Череповец с Вологдой и другими городами на Волге. Превращение Череповца в промышленный центр изменило баланс в отношениях данных городов. Однако ни Вологда, ни Череповец поодиночке не являются самостоятельными центрами. Их следует рассматривать в совокупности. Череповец незначительно превышает население Вологды (разница порядка 20 тыс. чел.). Череповец славится развитым промышленным производством. Вологда громогласно провозглашается «душой русского Севера».

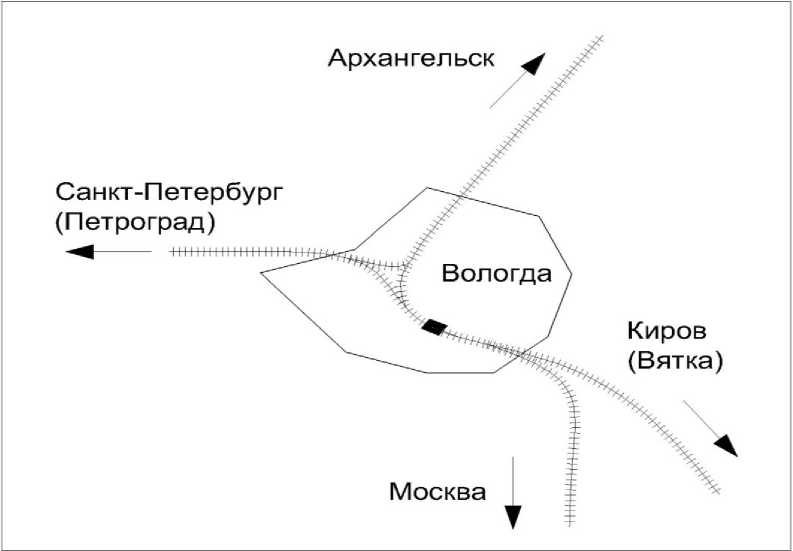

Рис. 2. X-образные конфигурации

Fig. 2. X-shaped spatial pattern

Источник: составлено соавторами научной статьи.

Source: compiled by the co-authors of the scientific paper.

Вологда представляется крупным торгово-промышленным и транспортным хабом. Железные дороги, проложенные через Вологду, в настоящее время соединяют ее со всеми крупными городами Европейской части Русского Севера. Таким образом, Москва была соединена уже в конце XIX в. с Архангельском (1898 г.). Линия сообщения с Мурманском, строительство которой началось в предвоенный период - 1939 г. - была введена в эксплуатацию в 1941 г. Воркута и Сыктывкар стали доступны для пассажиров только во второй половине XX в. (в 1950 и 1962 гг. соответственно).

Особенностью путевого развития Вологды как железнодорожного узла является тот факт, что поезда из Санкт-Петербурга в Архангельск, Сыктывкар и Воркуту по большому счету минуют станции в пределах Вологды как города, останавливаясь только в пригородах Вологды (Кипелово (в направлении Петербурга) и Сухона (на архангельском направлении, станция города Сокол)).

В то же время Вологда соединяет Санкт-Петербург с Уралом транзитом через Киров.

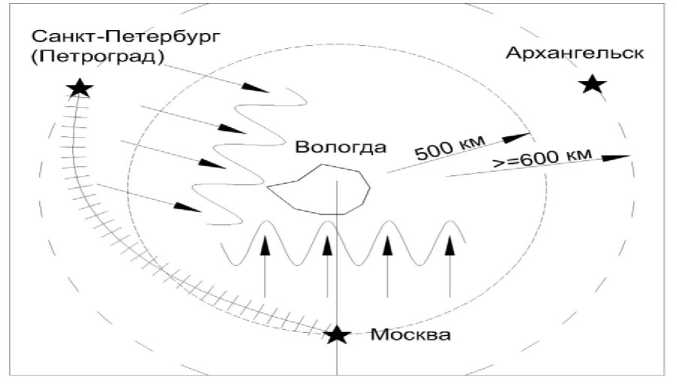

Рис. 3. Пересечение пространственных фронтов

Fig. 3.Overlap of spatial fronts

Источник: составлено соавторами научной статьи. Source: compiled by the co-authors of the scientific paper.

Вологда подвержена влиянию, в силу своего расположения, как из Петербурга, так и из Москвы: локация Вологды - в стыке окончаний встречно направленных пространственных связей - фронтов. Еще одним важным полюсом является Архангельск. Вологда в данном случае рассматриваться как «эвакуационный» перевалочный пункт, соединенный с замерзающим, но деятельным портом Архангельска.

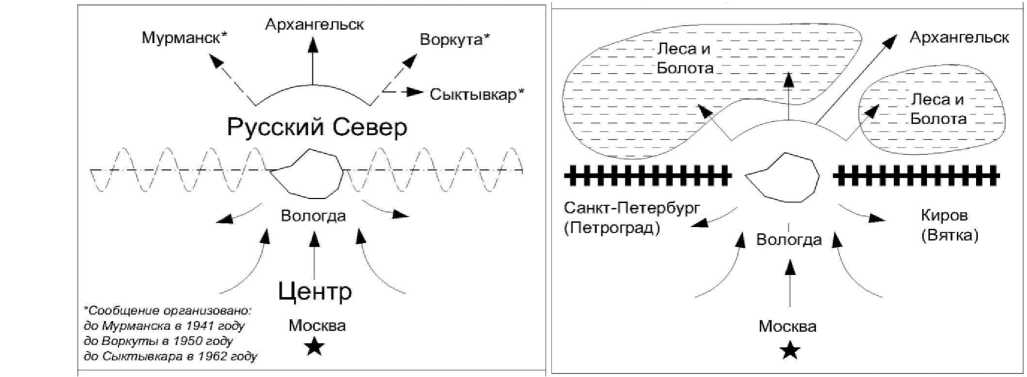

Рис. 4. Конфигурация Самарской области и Поволжья (Россия)

Fig. 4. Spatial Pattern of European Russia’s «Russian North»

Источник: составлено соавторами научной статьи. Source: compiled by the co-authors of the scientific paper.

Вологда - южный край, южная граница Русского Севера. Особенностью этих территорий будет являться тот факт, что по большому счету линия, отделяющая Русский Север от центра, - одновременно и фронт, и граница, и барьер. Фронт: сочленения Севера и центра России. Граница: очаговое заселение, северный климат, тундра и тайга. Барьер: болота и леса. Также это означает наличие сильно ограниченного количества каналов проницаемости, устоявшихся путепроводов.

Рис. 5. T-образная конфигурация Вологды

Fig. 5. T-shaped Spatial Pattern of Vologda

Источник: составлено соавторами научной статьи. Source: compiled by the co-authors of the scientific paper.

Вологда является элементом Т-образной конфигурации относительно Архангельска. Вологду и Москву следует рассматривать как очаговые поселения, предвосхитившие появление Архангельска на несколько веков. В момент основания Архангельска это наиболее близкий к Москве морской берег по территории Русского государства. С приобретением территорий на побережье Финского залива в 1700-х годах он теряет свое значение в связи с появлением Петербурга, на несколько сотен километров более близкого к Москве центра с удобным перемещением по Северной Европе.

Пространственный анализ положения Самары

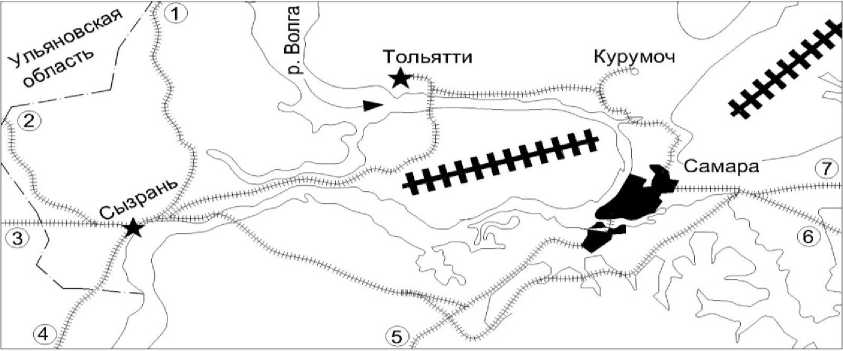

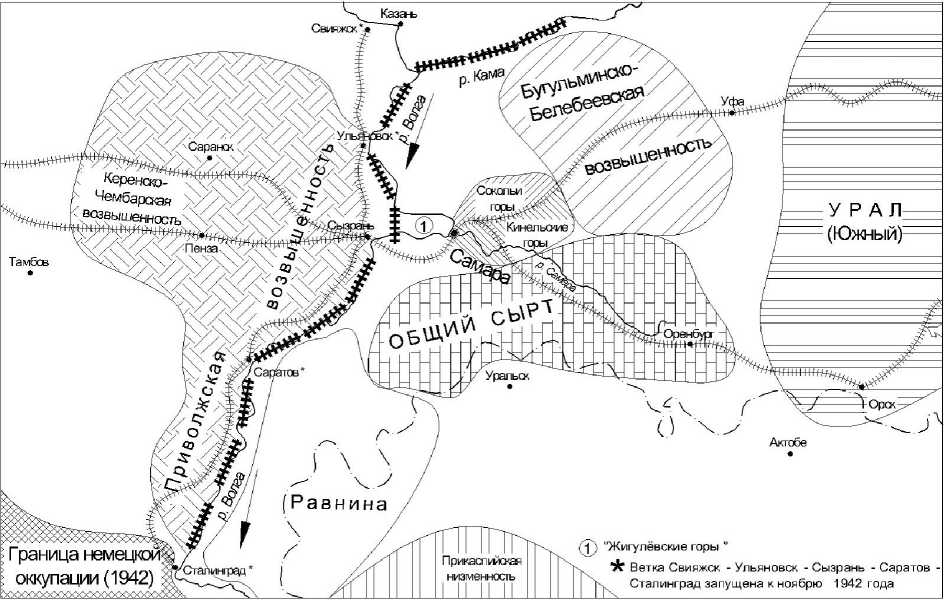

Рис. 6. Трехчастная транспортная система Самарской области (Россия)

Fig. 6. Triangular Transportation System in Samara Region (Russia)

Источник: составлено соавторами научной статьи. Source: compiled by the co-authors of the scientific paper.

Данная конфигурация в полной мере раскрылась уже намного позже окончания Второй мировой войны, однако она демонстрирует возможный потенциал повторения опыта Самары как запасной столицы. Несмотря на то, что сейчас Самара не отстоит на тысячи километров от внешних границ государства, как это было во время Второй мировой войны в СССР, и что Самарская область в настоящее время граничит с Казахстаном, она обладает обширным количеством пространственных связей, оставленных в наследство императорской и советской Россией. Однако нельзя их рассматривать в отрыве друг от друга. В нашем случае это трехъядерная система, ни больше, ни меньше. Но элементы этой системы неравноценны.

В совокупности Самарская агломерация насчитывает более 2 млн человек, большая часть (свыше 1,1 млн чел.) из которых проживает в Самаре. Самара, как это ни странно, центром, отдельным ядром быть не может. Невзирая на четыре направления железных дорог, одно из которых сообщает Самару с Тольятти и Жигулевском и разгружает пассажиропоток и грузопоток основного направления (в Уфу или Оренбург), а другое - неэлек-трофицированная ветка в сторону Волгограда и Астрахани, Самара уступает в своем транспортном положении Сызрани («город шести направлений», в том числе в Саратов и Ульяновск), который (город) и является главным транспортным хабом области, через который идет наибольший поток транспорта.

Автомобильная промышленность сделала некогда скромный Ставрополь-на-Волге, а ныне Тольятти, самым крупным городом, не являющимся центром субъекта федерации. Но по большому счету это тупиковое направление с отсутствием транзита, пусть даже связанное и с Сызранью, и с Самарой.

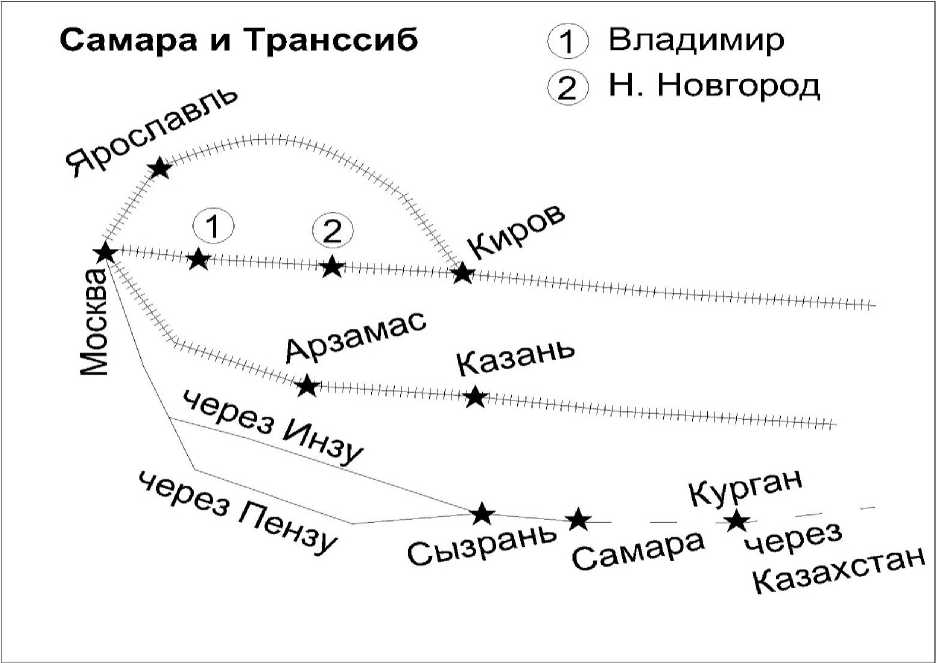

Рис. 7. Концептуальная карта «Самара и Транссибирская магистраль»

Fig. 7. Conceptual map (mind-map) «Samara and Transsiberian Railway»

Источник: составлено соавторами научной статьи. Source: compiled by the co-authors of the scientific paper.

Самара в настоящий момент времени не принадлежит ни одному из актуальных вариантов прямого железнодорожного сообщения с Дальним Востоком исключительно по территории России (Транссиб). В зависимости от маршрута можно выделить «северный» вариант - через Ярославль-Киров-Пермь, не используемую для этой цели ветку Москва-Владимир-Н.Новгород-Киров-Пермь, по которой нет беспересадочного трафика до пункта назначения на востоке страны, и продолжении ветки Казанского направления Московской железной дороги, проходящую через Арзамас и Казань.

Самара же находится на продолжении ветки Рязанского направления Московской железной дороги. Самару с Москвой после Рязани соединяют два параллельных участка: Рязань-Рузаевка-Инза-Сызрань и Рязань-Ряжск-Пенза-Сызрань. Путь на восток через Самару, возможный во времена как СССР, так и постсоветской России не перестал быть актуальным и в настоящий момент, несмотря на необходимость пересечения российско-казахстанской и казахстано-российской границы на перегоне Кур-ган-Петропавловск-Омск. Нельзя сказать, что через Петропавловск не проходят составы РЖД, но большинство составов курсируют между сибирскими городами и курортами Кубани и другими городами юга России.

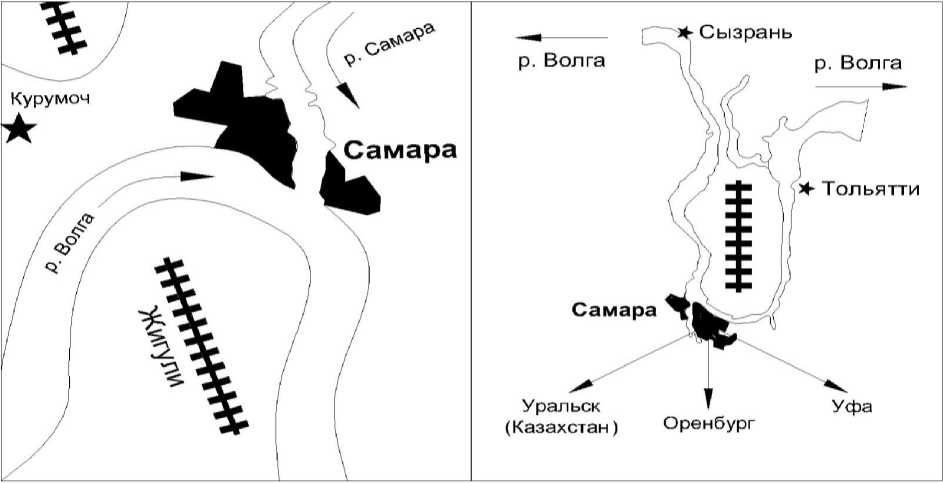

Рис. 8. U-, Y-образные конфигурации. Конфигурация диафрагмы

Fig. 8. U-shaped and Y-shaped spatial pattern. «Diaphragm» spatial pattern

Источник: составлено соавторами научной статьи. Source: compiled by the co-authors of the scientific paper.

В самарском случае данные конфигурации следует рассматривать в совокупности, так как Самара расположена в зоне одновременного существования нескольких типов пространственных конфигураций.

Расположение Самары в большой излучине реки Волга (Самарская лука) предусматривает наличие U-образной конфигурации, дающей основание предполагать существование в зоне точки выпуклости сектора, направленного на Восток, городов, для которых эта точка ближайшая на магистральном канале проницаемости. Такими городами, находящимися в поле притяжения (тяготеющими) к каналу проницаемости, коим для них являлась судоходная река Волга до появления железных дорог в Поволжье, будут Уральск (территория Казахстана), расположенный на берегах реки Урал Оренбург и размещенный на реке Белая город Уфа, который имеет опосредованный выход в Волгу (Белая, судоходная от Уфы-Кама-Волга). Недостатком этой схемы передвижения могут выступать большие протяженность маршрута и время в пути.

Волга для Самары - транзитный поток, на котором Самара - узловой центр. Самара, Саратов, Волгоград появились примерно в одно и то же время и служили в качестве форпостов на пространстве между Казанью и Астраханью. Саратов и Волгоград, в свою очередь, тоже являлись транспортными узлами. Однако положение Самары на берегу двух рек выгодно выделяет ее среди других речных портов. Центральная часть Самары формировалась в соответствии с предсказанным Y-образной конфигурацией развитием центра между двумя «расходящимися» лучами Y.

Внутренний радиус Самарской луки представляет собой гряду «Жигули», что напоминает I-образную конфигурацию. Однако положение Сокольих Гор, условного продолжения «Жигулей», на левом берегу Волги в районе Самары подразумевает, что в районе Самары Волга проходит через так называемые Жигулевские ворота. Данная географическая особенность представляет Самару как доминирующий «пропускной пункт» в среднем течении реки Волга, что предусматривается развитием конфигурации диафрагмы.

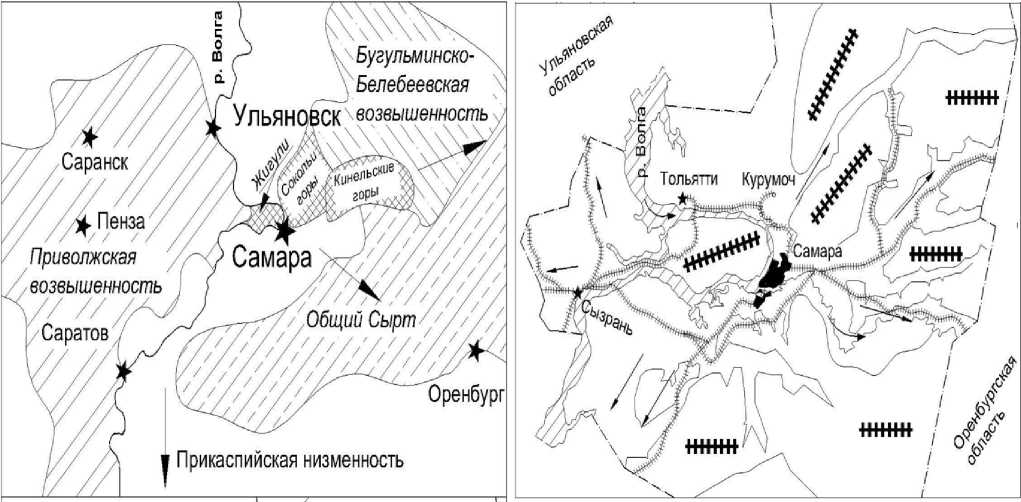

Рис. 9. Конфигурация Самарской области и Поволжья (Россия)

Fig. 9. Spatial Pattern of Samara Region and Volga Region (Povolzhye, Russia)

Источник: составлено соавторами научной статьи.

Source: compiled by the co-authors of the scientific paper.

Главными каналами проницаемости в Самарской области являются железные дороги, соединяющие все три ядра трехъядерной системы: Сызрань, Тольятти, Самара. Железнодорожными путями Самара также связана, помимо Москвы, с Уфой, Оренбургом и по наличию технической возможности (путей) - с Астраханью. Территория области на правом берегу Волги - Жигулевские горы и земли западнее Сызрани - являются продолжением рельефа Приволжской возвышенности. Транспортное сообщение организовано по естественным доступным путям проницаемости между природными препятствиями (массивами). Среди подобных можно указать начинающиеся вблизи Самары Сокольи и Кинельские горы. Отсутствие доступных каналов не способствует освоению местности и возникновению селитебных территорий, что обусловливает наличие достаточно больших слабозаселенных лакун в данных локациях.

Самару также окружают с северо-востока Бугульминско-Белебеевская возвышенность и с юго-востока - гряда Общий Сырт.

Вологда и Самара как запасные (дипломатические) столицы: сравнительный политико-географический анализ

Рис. 10. Комбинированная концептуальная карта (1918)

Fig. 10. Combined Conceptual Map (mind-map)(1918)

Источник: составлено соавторами научной статьи.

Source: compiled by the co-authors of the scientific paper.

Ключевым фактором пространственного положения Вологды в 1918 г. является немецкая оккупация обширных территорий Российского государства, включая Польшу, Прибалтику, Западную Украину и Западную Белоруссию, приближение немецких сил к Петрограду (позиции в районе Нарвы и Пскова), побудившие послов искать более безопасную дислокацию, захват немцами территории современной Украины и частично России летом 1918 г. уже после подписания Брестского мира. Утраченную возможность эвакуации из Советской России через Финляндию заменяет поиск безопасного укрытия на территории России.

К настоящему моменту в районе Вологды уже существуют речные транспортные системы, соединяющие Вологду с северными морями. Так, из Вологды посредством Северо-Двинского канала можно перебраться в акваторию Волги, а из Череповца по ВолгоБалтийскому каналу сначала в Онежское озеро, затем по течению реки Свирь в Ладожское озеро и в Неву. Наиболее выгодное положение из городов современной Вологодской области с точки зрения судоходства занимает Череповец, имеющий выход как к Балтийскому, так и к Белому морям.

Рис. 11. Комбинированная концептуальная карта (1941 - 1945)

Fig. 11. Combined conceptual map (mind-map)(1941 - 1945)

Источник: составлено соавторами научной статьи.

Source: compiled by the co-authors of the scientific paper.

Следует обозначить несколько особенностей географического положения Самары во время исполнения ею функции столицы в (1941-1943-1945 гг.). В момент максимального продвижения фашистских войск при осаде Сталинграда противник находился критически близко к «запасной» столице. Для нужд фронта в течение нескольких месяцев к октябрю-ноябрю 1942 г. был построен почти тысячекилометровый маршрут Сви-яжск-Ульяновск-Сызрань-Саратов-Сталинград (пригороды).

Падение Сталинграда, как и успешное форсирование Волги в районе да - главного барьера Поволжья, левый берег которой практически до Самары представлял собой равнинные слабозаселенные территории, могло означать быстрое передвижение сил вермахта маршем к Куйбышеву (Самаре).

Проведенный анализ позволяет выявить некоторые общие черты политикогеографического положения города, необходимые для размещения в нем столицы. Отметим, что экстремальные условия революции или войны отбрасывали возможность учета идеологических или культурных факторов при таком выборе, заставляя делать выбор максимально рационально, исходя исключительно из географических факторов.

Во-первых, столица должна располагаться в узле ключевых транспортных потоков страны, причем таких, которые обеспечивают связанность города во всех географических направлениях: север, юг, запад и восток.

Во-вторых, пространственные барьеры должны надежно защищать город, по крайней мере по вектору наибольшей внешней угрозы.

Наконец, в-третьих, столица должна быть смещена из геометрического центра страны в регион потенциального максимального геополитического давления, то есть место, служащее ядром пространства перспективного развития государства.

Список литературы Вологда и Самара (Куйбышев) как запасные (дипломатические) столицы России: политико-географический анализ

- Россман В. Столицы: их многообразие, закономерности развития и перемещения. -М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. -336 с.

- Treivish A.I., Zotova M.V., Savchuk I.G. Types of cities in Russia and across the globe//Regional research of Russia. -Moscow, 2014. -Vol. 4. -№ 2. -Pp. 90-94 DOI: 10.1134/S2079970514020129

- Окунев И.Ю. Столицы в зеркале критической геополитики. -М.: Аспект Пресс, 2017. -208 с.

- Овсянников А.А. Социология столичности: смыслы и стратегии//Вестник МГИМО-Университета. -М., 2009. -№ 5. -С. 1-6.

- Окунев И.Ю., Остапенко Г.И. Символический капитал столичности: опыт концептуального картирования столиц без актуальной государственности//Символическая политика: Сборник научных трудов/РАН. ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований; Отдел политической науки. Вып. 4: Социальное конструирование пространства. -М., 2016. -С. 155-186.

- Замятин Д.Н. Феномен/ноумен столицы: Историческая география и онтологические модели воображения//Перенос столицы: исторический опыт геополитического проектирования. Материалы конференции 28-29 октября 2013 г./Отв. ред. И.Г. Коновалова. -М.: Институт всеобщей истории РАН: Аквилон, 2013. -С. 23-28.

- Рогачев С.В. Материалы курса «Уроки понимания карты (основы пространственного анализа)»: Лекции 1-4. -М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2006. -60 с.

- Рогачев С.В. Материалы курса «Уроки понимания карты (основы пространственного анализа)»: Лекции 5-8. -М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2006. -56 с.

- Родоман Б.Б. Научные географические картоиды//Географический ник. -2010. -№ 2. -С. 88-92.

- Глазков К. Ментальные карты: ограничение метода и образ «чужого» в малом городе//Laboratorium. -2015. -Т. 7. -№ 3. -С. 106-117.

- Manney D. Visual, Narrative and Creative Research methods. Application, reflection, and ics. -Abingdon: Routledge, 2016. -163 p.

- Peuquet D.J. A Conceptual Framework and Comparison of Spatial Data Models. M. Dodge (ed.). Classics of Cartography: Reflections on Influential Articles from Cartographica. -Oxford: John Wiley & Sons, 2011. -Pp. 147-196 DOI: 10.1002/9780470669488.ch12