Вопросы диагностики изменений гемостаза у рожениц с аномалиями прикрепления плаценты

Автор: Алексеев А.Л., Легалова Т.В., Марченко Р.Н., Таусенева К.С.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 2 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведено ретроспективное исследование всех родоразрешений рожениц с приращением плаценты, произошедших с 2014 по 2017 гг. в Перинатальном центре г. Тюмень. Эмболизация маточных артерий, выполненная при родоразрешении рожениц с истинным приращением плаценты, является органосохраняющей и здоровьесберегающей технологией, поскольку достоверно позволяет снизить объем кровопотери. Изменения, возникающие в системе гемостаза, выявляемые тромбоэластограммой при родоразрешении пациенток без эмболизации маточных артерий протекают по типу гипокоагуляции и напрямую зависят от большего объема кровопотери.

Кровопотеря, приращение плаценты, тромбоэластометрия, эмболизация маточных артерий

Короткий адрес: https://sciup.org/147249724

IDR: 147249724 | УДК: 618.36-007.274

Текст научной статьи Вопросы диагностики изменений гемостаза у рожениц с аномалиями прикрепления плаценты

Введение. Постоянно растущее число абдоминальных родоразрешающих операций наблюдается почти во всех странах мира, Российская Федерация – не исключение [1]. Данное обстоятельство связано с рядом факторов. Постоянно увеличивается число женщин, чьи первые роды происходят в возрасте более 35 лет [2]. Все больше количество экстрагенитальной патологии и различных вариантов их сочетаний, в том числе и патологии органа зрения, часто служащей показанием к данному виду родоразрешения [3]. Высока распространенность анемий [4], увеличивающих количество кесаревых сечений опосредованно через плацентарную недостаточность и задержку роста плода, острую его гипоксию. Высока доля кесаревых сечений и при преждевременных родах, при этом, чем меньше срок, тем большее их число отмечается [5]. Но кесарево сечение, несмотря на свою частоту и рутинность имеет ряд часто встречающихся осложнений, как ближайших: ранение соседних органов, массивная акушерская кровопотеря, гнойные осложнения со стороны послеоперационного шва [6], так и отдаленных. Среди отдаленных осложнений самыми грозными являются аномалии прикрепления плаценты. Показана прямая взаимосвязь между имеющимся в анамнезе кесаревым сечением и возникновением данного осложнения.

Известно, что родоразрешение пациенток с приращением плаценты сопровождается большим объемом кровопотерь [7]. В процессе оказания помощи этим роженицам требуется слаженная работа команды профессионалов анестезиологов и акушеров, адекватной инфузионной терапии и правильной акушерской тактики.

Известно, что кровотечения находят свое отражение в изменениях системы гемостаза [8]. Важна диагностика изменений всех компонентов системы гемостаза, причем как сосудисто-тромбоцитарного, так и коагуляционного, фибринолитического и антифибринолитического звеньев [9; 10]. Описаны методы диагностики отдельных звеньев системы, к примеру, сосудисто-тромбоцитарного [11]. Часть из них носит больше экспериментальный характер и не получила активного внедрения в повседневную работу. Но в клинике при оказании экстренной помощи женщине с кровопотерей решающее значение приобретает быстрота выполнения методики (требуется незамедлительное принятие решений) и высокая информативность (важна информация о состоянии всех компонентов гемостаза), легкость интерпретации. Благодаря этому широкое распространение и востребованность в родильных домах приобретает тромбоэластометрия [12].

Цель исследования : проанализировать вопросы диагностики изменений гемостаза в случаях родоразрешений женщин с приращением плаценты.

Материалы и методы исследования . Ретроспективно проведено исследование всех родоразрешений рожениц с приращением плаценты, произошедших с 2014 по 2017 гг. в Перинатальном центре (ПЦ) г. Тюмень. 38 историй родов, а также их индивидуальные карты послужили материалом для исследования. Критерий включения: диагностированная аномалия прикрепления плаценты. Изучение гемостаза проводилось тромбоэластометрическим методом. Проанализировано 70 тромбоэластограмм, включающих тесты Extem, Intem, Fibtem (тромбоэластометр Rotem). Статистически материал обработан с помощью программы STATISTICA 12.0. Рассчитывали среднее (М) и стандартное отклонение (SD), достоверность отличий определяли с помощью критерия Манна Уитни, достоверным отличие считалось при р<0,05.

Результаты исследования . В Тюменской области (ТО) организован следующий порядок оказания акушерской помощи беременным и роженицам с приращением плаценты. При поступлении пациентки в экстренном порядке в стационар ПЦ (по поводу кровотечения, вызванного предлежанием плаценты с кровотечением или преждевременной отслойкой плаценты) родоразрешение при истинном приращении плаценты, независимо от того, диагностировано оно в более раннем сроке гестации, чем при поступлении в ПЦ, или при выполнении операции кесарева сечения, завершается выполнением экстирпации матки.

Родоразрешение у женщин в истинным приращением плаценты, диагностированным во время беременности, позволяет в плановом порядке совершенно другой объем оперативного вмешательства. Так, для выполнения возможного варианта органосохраняющей операции родоразрешение проводится бригадой акушеров-гинекологов совместно не только с анестезиологами, но и с сосудистым хирургом. В ТО это осуществляется на базе ОКБ №2. Этапность выполнения операции заключается в катетеризации сосудистым хирургом маточных артерий (требуется рентген-операционная), далее нижнесрединная лапаротомия, при визуальном подтверждении и выявлении признаков приращения плаценты (маточной грыжи) следует донное кесарево сечение, извлечение плода, пуповина с материнской стороны перевязывается лигатурой и оставляется в матке, производится ушивание разреза на матке. Далее сосудистый хирург вводит эмболизат в маточные артерии и начинается этап метропластики: иссекается маточная грыжа, производится пластика данного участка матки, ушивание разреза передней брюшной стенки при отсутствующем наружном кровотечении.

Все роженицы были разделены на 2 группы: I группа – 27 (71,1%) женщин, которым было выполнено родоразрешение путем операции кесарева сечения в плановом порядке с применением метода эмболизации маточных артерий на базе ОКБ№2 г. Тюмени и II группа – 11 (28,9%) женщин, которым родоразрешение выполнено в экстренном порядке путем операции кесарева сечения с экстирпацией матки. По возрастному признаку группы женщин были однородны и достоверно не отличались между собою: в I группе средний возраст составил 33,5±4,2 года, во II –34,4±5,6 года.

Отягощенный акушерский анамнез (ОАА) имелся у абсолютно всех пациенток. Все женщины имели рубцы на матке после перенесенного кесарева сечения. Почти в равном числе случаев по обеим группам рубец на матке сочетался с выскабливанием полости матки, выполненным с уже имеющимся рубцом, что отмечено в 48,1% случаев (I) и 50% (II группа).

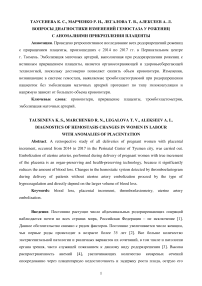

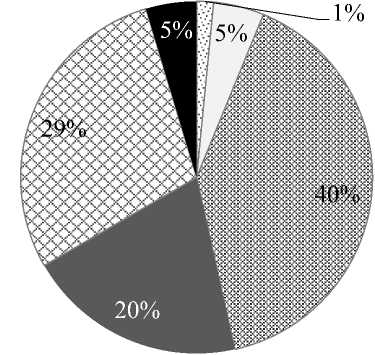

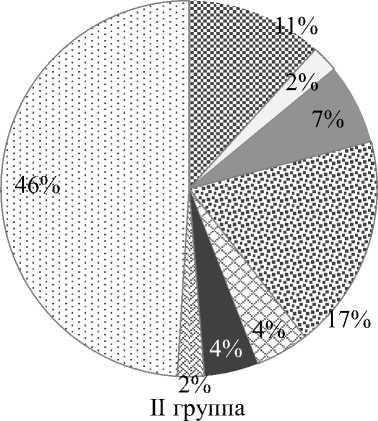

На рисунке 1 отражена структура акушерского анамнеза женщин с истинным приращением плаценты. Структура осложнений беременности представлена на рисунке 2.

I группа

-

□ Трубная беременность

-

□ Естественные роды

н Кесарево сечение

-

■ Аборты

0 Регрессы

-

■ Выкидыши

II группа

с истинным приращением плаценты.

Рис. 1. Структура акушерского анамнеза у женщин

16%

21%

4%

9%

5%

□ ложные схватки

■ кольпит

■ рвота беременных

0 гестоз

ж ГСД

□ анемия

■ ИЦН

и дисфункция плаценты

ББУ

21%

2%

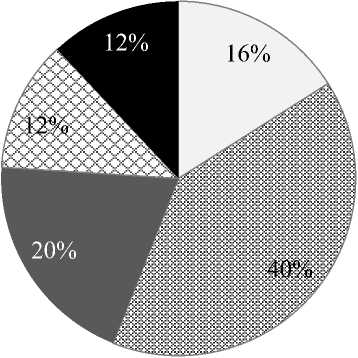

I группа

-

□ ожирение

-

□ другие

Рис. 2. Структура осложнений беременности у женщин с истинным приращением плаценты. Примечания: ГСД – гестационный сахарный диабет, ИЦН – истмико-цервикальная недостаточность, ББУ – бессимптомная бактериурия.

-

Среди других осложнений беременности наиболее часто встречались плацентарная недостаточность (74% и 80%) и угрозы прерывания беременности в различные сроки (33,3% и 60%).

Истинное приращение плаценты диагностировано у всех пациенток. Причем в 48,1% и 60% в I и II группах соответственно уже в I триместре беременности выявлялись признаки, позволяющие заподозрить аномалию прикрепления (нетипичная локализация хориона (низкое прикрепление/перекрывает внутренний зев), особенно при его локализация в области рубца на матке. Во II триместре к указанному признаку присоединилось отсутствие миграции плаценты, что выявлено в 96,2% случаев в первой группе ив 100% во второй. У 10% женщин в обеих группах диагностирована плацентарная грыжа. В III триместре плацентарная грыжа обнаружена уже в 48,1% и 20% случаев, сочетавшиеся с аномальной локализацией плаценты (92,6% и 60%), причем центральное предлежание плаценты, наблюдавшееся с первого триместра, осталось у 80 и 83,3% женщин.

Соматическая патология в обеих группах отмечалась часто, причем наиболее распространенной патологией стала анемия (55,5% и 50%) различных степеней тяжести, хронический вирусный гепатит С в 40% и ВИЧ-инфекция в 20%. Другие виды экстрагенитальной патологии встречались реже.

Родоразрешение происходило в разные сроки беременности, так выявлены достоверные в нем различия: 37,2±1,08 (I) и 32,4±4,6 (II) недель по группам. По объему кровопотери выявлены также достоверные отличия: 1362,9±289,8 мл у женщин I группы и 5633,3±3320 мл у женщин II группы.

При анализе изменений, выявляемых по тромбоэластограмме в тестах Extem, Intem у всех женщин I группы зарегистрировано состояние нормокоагуляции, а во II группе состояние гипокоагуляции у 90% женщин, у 10% – нормокоагуляция. Активации фибринолитической системы не выявлено ни у одной пациентки. Изменения, выявленные в тесте Extem, отражены в таблице 1.

Таблица 1

Изменения системы гемостаза, выявляемые в тесте Extem

|

I группа |

II группа |

|

|

CT, с |

71,64±16,47* |

46,67±6,27 |

|

CFT, с |

307,91±180,56* |

124,59±225,58 |

|

α, ° |

56,91±24,93 |

73,04±11,01 |

|

MCF, мм |

43,64±19,14* |

61,30±8,24 |

|

A10, мм |

33,36±18,14* |

52,56±9,61 |

|

A20, мм |

40,18±17,17* |

59,26±9,21 |

|

ML, % |

1,38±2,10 |

4,37±3,24 |

Примечания: CT, с – время коагуляции; CFT, с – время образования сгустка; α, ° – начальная скорость образования сгустка; MCF, мм – максимальная эластичность сгустка; A10, мм – амплитуда 10 мин после времени коагуляции; A20, мм – амплитуда 20 мин после времени коагуляции; ML, % – максимум лизиса, * – достоверные отличия между группами.

В таблице 1 отмечены достоверные отличия показателей: время коагуляции, время образования сгустка, максимальная эластичность сгустка амплитуда 10 и 20 мин после времени коагуляции и начальной скорости образования сгустка.

Изменения, выявленные в тесте Intem, отражены в таблице 2.

Таблица 2

Изменения системы гемостаза, выявляемые в тесте Intem

|

I группа |

II группа |

|

|

CT, с |

222,1 ± 88,74 |

182,21 ± 57,19 |

|

CFT,с |

366,73 ± 166,70* |

123,75 ± 53,50 |

|

α, ° |

55,91 ± 15,49* |

71,89 ± 11,77 |

|

MCF, мм |

47,18 ± 16,55* |

62,50 ± 9,30 |

|

A10, мм |

35,91 ± 16,16* |

51,28 ± 9,98 |

|

A20, мм |

43, 45 ± 16,85* |

59,64 ± 9,48 |

|

ML,% |

1,17 ± 1,93 |

0,81 ± 1,32 |

По результатам, отраженным в таблице 2, видно, что выявлены достоверные отличия показателей времени образования сгустка (CFT), начальной скорости образования сгустка, максимальной эластичности сгустка, амплитуды 10 и 20 минут после времени коагуляции. Показатель максимума лизиса достоверно не различается между группами.

Заключение . Эмболизация маточных артерий, выполненная при родоразрешении рожениц с истинным приращением плаценты, помимо главного, особенно важного для женщины достоинства, а именно сохранения репродуктивного органа, является органосохраняющей и здоровьесберегающей технологией, поскольку позволяет с достоверностью снизить объем кровопотери. Изменения, возникающие в системе гемостаза, выявляемые тромбоэластограммой при родоразрешении пациенток без эмболизации маточных артерий, протекают по типу гипокоагуляции и напрямую зависят от большего объема кровопотери.