Вопросы развития городской агломерации

Автор: Губанова Елена Сергеевна, Селякова Светлана Александровна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика региона: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 2 (46), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрыты предпосылки и особенности формирования городской агломерации в Вологодской области, рассмотрены территориальная и функциональная структура городской агломерации, выявлено влияние агломерационного эффекта на экономический рост региона, обозначены приоритеты и пути развития агломерации Вологда-Череповец.

Пространственное развитие, предпосылки к агломерированию территории, делимитация, городская агломерация, агломерационный эффект, приоритеты развития

Короткий адрес: https://sciup.org/147111636

IDR: 147111636 | УДК: 332.15(470.12)

Текст научной статьи Вопросы развития городской агломерации

В статье раскрыты предпосылки и особенности формирования городской агломерации в Вологодской области, рассмотрены территориальная и функциональная структура городской агломерации, выявлено влияние агломерационного эффекта на экономический рост региона, обозначены приоритеты и пути развития агломерации Вологда-Череповец.

Пространственное развитие, предпосылки к агломерированию территории, делимитация, городская агломерация, агломерационный эффект, приоритеты развития.

В процессе формирования новых производственно-экономических отношений возрастает потребность в целенаправленном региональном пространственном планировании и развитии. Наибольшую актуальность проблема пространственного развития регионов приобретает в связи с увеличением различий в уровнях и условиях жизни между региональными центрами и региональной периферией. Важную роль в обеспечении более высокого уровня развития всех территорий региона играют такие «групповые» формы высококонцентрированного расселения, какими являются городские агломерации.

Развитие городской агломерации позволяет обеспечить рассредоточение промышленных производств, рационально разместить их по отношению к жилым районам, что улучшает как экологические условия, так и условия жизнедеятельности населения в крупных городах. Кроме того, городская агломе рация, имеющая значительно более широкие возможности развития, - это среда, обладающая благоприятными для интеграционных процессов свойствами.

К настоящему моменту в Вологодской области сложились все предпосылки к агломерированию территории, находящейся в зоне влияния крупнейших городов области - Вологды и Череповца. Процесс формирования и развития агломерации обусловлен рядом факторов, к которым, по мнению многих исследователей, относятся экономико-географическое положение, демографическая ситуация, ресурсный потенциал, территориальная организация хозяйства и научно-технический прогресс. Рассмотрим, как проявляется действие указанных факторов в обозначенной выше зоне влияния.

Выгодное экономико-географическое расположение Вологды и Череповца на пересечениях важнейших транс-

ГУБАНОВА Елена Сергеевна д.э.н., доцент, зав. кафедрой Вологодского государственного технического университета

СЕЛЯКОВА Светлана Александровна н.с. ВНКЦ ЦЭМИ РАН

портных магистралей (север - юг, запад -восток) имело первостепенное значение для развития и становления их в качестве центров будущей агломерации. Первоначально Вологда приобрела статус стратегического и торгового, а затем промышленного и административного центра, сосредоточив финансовые потоки, трудовые и иные ресурсы региона. Определяющее воздействие на экономику региона и его пространственную структуру оказало решение о строительстве в Череповце крупного металлургического комбината. Череповец стал промышленным узлом, сконцентрировавшим большой объем материальных, трудовых и финансовых ресурсов, и центром формирования научно-технического прогресса в сфере материального производства.

Влияние демографического фактора в изучаемом процессе выразилось в следующем. Низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью обострила демографическую ситуацию в центрах агломерации, а еще в большей степени - в остальных муниципальных образованиях области, что ускорило процесс концентрации населения и поселений вокруг Вологды и Череповца, способствуя формированию интегрированной системы расселения. В 1990-е гг. ярко проявилась тенденция миграции населения (особенно молодых возрастов) из депрессивных сельских районов Вологодской области в центральные города, как более благополучные территории. Кроме того, характерным для последнего десятилетия явлением стала миграция населения с северных территорий (Архангельской области, Республики Коми) в южном направлении, в том числе и в Вологодскую область. Центрами притяжения для мигрантов выступают не только города Вологда и Череповец, но и близлежащие к ним населенные пункты.

Главное природное богатство региона - лес. Его заготовкой и переработкой занимаются во многих населенных пунктах области, само возникновение которых непосредственно связано с этим ресурсом (г. Сокол, поселки Шексна и Бохтога и др.). Технологическая цепочка переработки древесины в значительной степени замыкается производством готовой продукции в Вологде и Череповце.

Тесная связь научно-технического прогресса и территориальной организации хозяйства определяет их взаимообусловленное влияние на процесс формирования агломерации. Под воздействием НТР усиливается диверсификация производства, развиваются прогрессивные формы его организации (комбинирование, кооперирование), что, в свою очередь, оказывает влияние и на процесс размещения хозяйств по территории региона, на формирование устойчивых связей между производствами и населенными пунктами. Так, развитие в Череповце черной металлургии полного цикла стимулировало формирование здесь промышленного комплекса и, в определенной степени, машиностроения в Вологде.

Следует отметить также, что развитие промышленных предприятий в современных условиях требует тесного сотрудничества с учебными заведениями и научными учреждениями. Формированию промышленного потенциала Вологды и Череповца способствовало возникновение и развитие системы высших и средних учебных заведений (ВоГТУ, ЧТУ, ВГМХА и др.), которые обеспечивают решение кадровой проблемы для предприятий и осуществляют научные разработки, позволяющие повысить эффективность производства.

Итак, действие рассмотренных факторов привело к формированию такой формы расселения, в которой выделились города-лидеры и сложилась система взаимосвязей разного характера между ними и населенными пунктами, входящими в зону их влияния. Учитывая это, сделаем предположение о том, что данная группа поселений может быть отнесена к разряду агломерации. Это подтверждается двумя важнейшими признаками городской агломерации, определяющими ее сущность: территориальной сближенностью городских поселений, группирующихся вокруг главного центра (центров), и их взаимодополняемостью. Однако необходимо выяснить, удовлетворяет ли данное образование требованиям, предъявляемым к агломерациям.

Во-первых, способность формировать зону спутников большие города приобретают при достаточно высоком уровне развития и значительной численности населения, равной примерно 250 - 300 тыс. жителей. В объединенную агломерацию включаются города-ядра, если расстояние между ними преодолевается не более чем за два часа.

Во-вторых, необходимо регламентировать количество спутников в составе агломерации. Его пороговые значения, предлагаемые разными исследователями, сильно варьируются - от 3 до 10. За основу принято пороговое значение, установленное В.Г. Давидовичем, - не менее 8 спутников. При этом минимальная людность спутниковой зоны должна составлять 50 тыс. человек [1].

Для верификации гипотезы осуществлена делимитация (установление границ) агломерационного ареала методом изохрон, заключающимся в определении границ агломерации исходя из затрат времени, необходимого для поездки в центр (ядро агломерации; табл. 1). В качестве границы агломерации принята 1,5-часовая изохрона. Затем в пределах рассматриваемой территории были идентифицированы городские поселения.

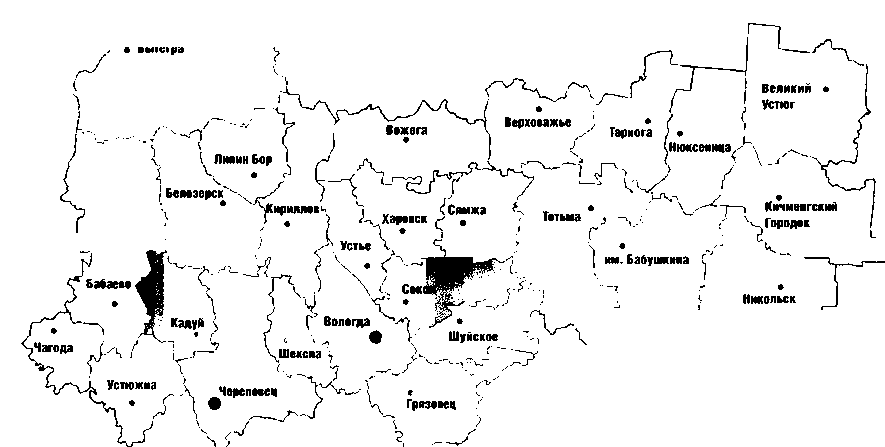

На основании времени транспортной доступности и с учетом вышеназванных критериев выявлена структура агломерационной зоны региона (рис. 1). Рассмотрим ее подробнее.

Ядро выделяемой агломерации формируют города Вологда и Череповец с численностью населения, соответственно, 293,7 и 308 тыс. чел. Исходя из вышеуказанных требований агломерация является объединенной или полицентрической.

Территория, находящаяся за пределами городов-ядер и связанная с ними транспортом, формирует спутниковую зону, которую по характеру и интенсивности взаимодействия, плотности населения, а также густоте сети дорог и населенных пунктов можно разделить на пояса.

Так, первый пояс спутников образуют территории, находящиеся в пределах районов городов-ядер (Вологодский и Череповецкий) и центров районов (Шекснинский, Кадуйский, Сокольский и Грязовецкий). Эти районы, характеризующиеся самой высокой в регионе плотностью населения, связаны с городами-ядрами тесными производственными связями и удобным транспортным сообщением. Кроме того, следует отметить активное участие указанных территорий во внутриагломерацион-ном обмене населением (занятыми и учащимися).

Второй пояс спутников формируют районы с более низкой плотностью населения и густотой дорожной сети, меньшей долей загородного населения среди работающих. Открытые пространства этих районов (сельскохозяйственные и лесные угодья) значительно превосходят по площади застроенные территории, расстояние до центров районов можно преодолеть в пределах 1,5 часа и менее. К данным районам относятся: Кирилловский, Усть-Кубинс-кий и Междуреченский.

Таблица 1. Расчет времени транспортной доступности от Вологды и Череповца*

|

Муниципалитет |

Расстояние от центра по автомобильной дороге, км |

Средняя скорость, км/час. |

Время в пути от районного центра, час. мин. |

||

|

до Вологды |

до Череповца |

до Вологды |

до Череповца |

||

|

Бабаевский |

292 |

161 |

60 |

4.52 |

2.41 |

|

Бабушкинский |

249 |

380 |

60 |

4.09 |

6.19 |

|

Белозерский |

214 |

111 |

60 |

3.34 |

1.51 |

|

Вашкинский |

172 |

161 |

60 |

2.52 |

2.41 |

|

Великоустюгский |

445 |

586 |

60 |

7.25 |

9.46 |

|

Верховажский |

226 |

453 |

60 |

3.46 |

7.33 |

|

Вожегодский |

175 |

306 |

60 |

2.55 |

5.06 |

|

Вологодский |

0 |

131 |

60 |

0 |

2.10 |

|

Вытегорский |

334 |

337 |

60 |

5.34 |

5.37 |

|

Грязовецкий |

44 |

172 |

60 |

0.44 |

2.52 |

|

Кадуйский |

171 |

56 |

60 |

2.51 |

0.56 |

|

Кирилловский |

127 |

92 |

60 |

2.07 |

1.32 |

|

Кичм.-Городецкий |

477 |

608 |

60 |

7.57 |

10.08 |

|

Междуреченский |

92 |

223 |

60 |

1.32 |

3.43 |

|

Никольский |

416 |

533 |

60 |

6.56 |

8.53 |

|

Нюксенский |

316 |

518 |

60 |

5.16 |

8.38 |

|

Сокольский |

35 |

159 |

60 |

0.35 |

2.39 |

|

Сямженский |

121 |

242 |

60 |

2.00 |

4.02 |

|

Тарногский |

339 |

470 |

60 |

5.39 |

7.50 |

|

Тотемский |

210 |

329 |

60 |

3.30 |

5.29 |

|

Усть-Кубинский |

70 |

201 |

60 |

1.10 |

3.21 |

|

Устюженский |

243 |

130 |

60 |

4.00 |

2.10 |

|

Харовский |

105 |

237 |

60 |

1.45 |

3.57 |

|

Чагодощенский |

319 |

188 |

60 |

5.20 |

3.08 |

|

Череповецкий |

131 |

0 |

60 |

2.10 |

0 |

|

Шекснинский |

83 |

48 |

60 |

1.23 |

0.48 |

* Расчеты приведены по автомобильным дорогам, поскольку в ряде районов железнодорожное сообщение отсутствует.

|

J • Вытегра ^ / •I 1 Липин Бор 1 / / । Белозерск Y Бабаево \ \шексиа Vxl Устюжна 1 Череповец “ |

i Великий • 1 ? Устюг 1 Верховажье J , • ? ) 5 . Вожега \ тарнога ) • ' / ) (нюксеница/ \ < X Ч V ССямжа t, \^т~< Ки'чмеигский ) ^Харовск e j Тотьма Городок / < Устье \ ^ ? \ • V' 1 X • им. Бабушкина L—_j—• \ с. Сокоа" т ,J • 1 « ,. ^ -г г J, ^ Никольск Вологда г Г „ • V Шуйское —Ц _ ( —’ -- *1 Первый пояс спутников Vy Грязовец 7 Второй пояс спутников 2^ Периферийная зона

|

Рисунок 1. Структура агломерационной зоны Вологодской области

Остальные районы Вологодской области образуют так называемую периферийную зону, откуда поездки в города-центры осуществляются эпизодически. В периферийной зоне расположены турбазы, санатории, детские лагеря, охотничьи хозяйства и т. п.

Поскольку выделяемая агломерация является полицентрической, то условно можно определить зону влияния каждого ядра (по времени транспортной доступности). Так, в зону влияния г. Вологды попадают Вологодский, Грязо-вецкий, Сокольский, Междуреченский, Усть-Кубинский районы, а в зону влияния г. Череповца - Череповецкий, Шек-снинский, Кадуйский, Кирилловский.

Таким образом, в результате делимитации агломерационного ареала охвачена территория площадью 38,6 тыс. км2, в том числе 234,4 км2 - площадь ядра. Население агломерации насчитывает 871,2 тыс. чел., из них 601,6 тыс. чел. -численность ядра, 235,5 тыс. чел. - численность первой спутниковой зоны и 34,1 тыс. чел. - численность второй спутниковой зоны (табл. 2).

Несомненно то, что ядра агломерации и спутниковые зоны различаются по своей функциональной структуре. Об этом свидетельствует структура численности занятых по основным видам экономической деятельности (табл. 3).

Поскольку ядра агломерации (Вологда и Череповец) полифункциональны, то у них отмечается ряд сходных функций (при этом Вологде в силу ее административного статуса присуща функция столичности):

-

1. Промышленная функция городов реализуется в концентрированной форме: в каждом из них функционирует большое количество промышленных объектов, размещенных компактно в пределах населенного пункта. Череповец специализируется на черной металлургии полного цикла и химической промышленности; Вологда является крупнейшим центром машиностроения, деревообрабатывающей и пищевой промышленности области.

-

2. Исторически сложилась транспортная функция. Через данные города

Таблица 2. Характеристика агломерационной зоны Вологодской области, 2007 г.

Состав агломерации

Численность, ед.

Площадь, тыс. км2

Численность населения, тыс. чел.

Плотность, чел./км2

городов

п.г.т.

всего

городского

сельского

Ядро агломерации

г. Вологда

1

-

113,5*

293,6

286,1

7,5

2587

г. Череповец

1

-

120,9*

308,0

308,0

-

2548

Всего

2

-

234,4*

601,6

594,1

7,5

2567

Первая спутниковая зона

Вологодский

-

-

4,5

50,1

-

50,1

11

Грязовецкий

1

1

5,0

38,9

22,3

16,6

8

Кадуйский

-

2

3,3

17,8

13,9

3,9

5

Сокольский

2

-

4,1

54,2

45,7

8,4

13

Череповецкий

-

1

7,6

39,2

-

39,2

5

Шекснинский

-

2

2,5

35,3

23,3

12,0

14

Всего

3

5

27,0

235,5

105,2

130,2

9

Вторая спутниковая зона

Кирилловский

1

-

5,4

17,9

8,0

9,8

3

Междуреченский

-

-

3,6

7,2

-

7,2

2

Усть-Кубинский

-

1

2,4

9,0

-

9,0

4

Всего

1

1

11,4

34,1

8,0

26,0

3

ИТОГО

6

7

385

8712

7072

163,7

23

* Единица измерения - км2.

Таблица 3. Численность занятых основными видами экономической деятельности в агломерации «Вологда-Череповец»в 2007 г. (в % от общей численности занятых в муниципальном образовании)

Основные виды экономической деятельности

Муниципальные образования, входящие в состав городской агломерации

g

о.

га

* г

1

^

О.

3

3

О.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

39,4

19,7

8,2

16,6

25,3

6,5

22,1

29,9

15,1

1,5

0,1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

4,1

6,5

19,2

7,1

5,6

7,2

7,5

6,8

4,0

3,1

3,0

Гостиницы и рестораны

0,8

1,5

1,0

2,5

0,3

0,9

0,4

0,9

1,2

1,9

2,3

Обрабатывающие производства

4,5

14

14,5

4,5

3,2

38

4,2

8,6

24,2

18,4

45,5

Строительство

2,8

4,4

8,1

3,5

0,6

1,9

3,5

4,2

3,8

6,7

8,6

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

5,7

6,9

5,2

8,5

7,4

4,3

7,8

8,6

5,7

10,7

5,9

Транспорт и связь

5,5

14

2,9

7,8

4,1

4,1

4,5

4,2

9,6

12,2

4,9

Финансовая деятельность

0

0,6

3,2

0,2

0,4

1,4

0,4

0

0,1

2,5

1,4

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

4,7

2,0

2,0

2,3

4,8

2,1

1,7

3,9

4,0

7,7

5,9

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

3,2

7,2

7,2

8,9

13,9

6,7

12,5

2,9

9,4

10,5

3,7

Образование

12,1

14,2

12,7

13,8

15,9

13,0

16,1

15,9

9,8

11,5

8,4

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

13,7

5,3

7,1

14,8

13,2

10,7

14,3

8,2

9,2

9,8

7,5

Прочие виды деятельности

3,5

3,7

8,7

9,5

5,3

3,2

5

5,9

3,9

3,5

2,8

-

3. Научная функция находит отражение в действии научных и высших учебных заведений, тесно взаимодействующих не только с предприятиями городов, но и друг с другом.

-

4. Селитебная функция проявляется в концентрации значительного количества (приблизительно 50%) населения региона в Вологде и Череповце и обеспечении жителей коммунально-бытовыми, транспортными услугами.

-

5. Выполнение экологической функции необходимо для обоих городов в связи с высокой степенью развития про

-

6. Рекреационная функция реализуется посредством формирования вокруг городов-лидеров зон отдыха и туризма.

перемещаются крупные грузовые и пассажирские потоки, поскольку они расположены на пересечении автомобильных, железнодорожных и водных (Череповец) транспортных путей, соединяющих направления север - юг, запад - восток.

мышленности и транспорта, которые сильно загрязняют окружающую природную среду.

Вологда и Череповец выполняют наряду с вышеперечисленными культурные, организационно-хозяйственные, торгово-распределительные и другие функции. По отношению к спутниковой зоне города-ядра являются центрами разнообразных связей - производственных, трудовых, культурных, рекреационных. Что касается функциональных особенностей спутниковой зоны, то они в значительной мере обусловлены отраслевой структурой хозяйства районов.

Для оценки уровня развития агломерации следует рассчитать коэффициент сложности агломерации [1], который зависит от людности, числа городов и поселков городского типа и их доли в суммарной людности агломерации, по формуле:

Кс = Р(М хт + Nxn), где Р-людность агломерации, млн. чел.;

М и N - соответственно число городов и поселков городского типа в агломерациях;

т и п - их доля в суммарной людности агломерации.

Людность агломерации (Р) равна 0,871 млн. чел., число городов - 6, число поселков городского типа - 7, доля населения в городах и поселках городского типа составляет 81,2% в общей численности населения агломерации.

В результате расчетов получаем К =5, т. е. выделенная агломерация относится ко II классу сложности и характеризуется как слабо развитая (табл. 4).

Таким образом, исследуемое территориальное сочетание может быть признано городской агломерацией, находящейся на начальном этапе своего становления. Однако низкий уровень ее развития обусловлен главным образом слабым использованием возможностей городов-ядер, особенно в отношении территории спутниковой зоны, и отсутствием механизмов, позволяющих оказывать позитивное влияние на эту зону.

Несмотря на это, формирование городской агломерации может оказать огромное воздействие на воспроизводственные процессы в регионе, поскольку это процесс реализации потенциала больших городов, расширения возможностей их развития, более полного использования возможностей всего агломерационного ареала: его ресурсов, географического положения, инфраструктуры. Функционирование агломераций дает значительную выгоду, или так называемый агломерационный эффект, который представляет собой экономическую и социальную выгоду от территориальной концентрации производств и других экономических объектов.

Агломерационный эффект имеет сложный состав, обусловленный как проявлением свойств высокоурбанизи-

Таблица 4. Градации агломераций по сложности

|

Градации агломераций |

Кс |

Класс сложности |

Градации агломераций |

Кс |

Класс сложности |

|

Перспективные |

1 |

0 |

Развитые |

7-14 |

III |

|

Развивающиеся |

1-3 |

Сильно развитые |

14-50 |

IV |

|

|

Слабо развитые |

3-7 |

II |

Наиболее развитые |

Более 50 |

V |

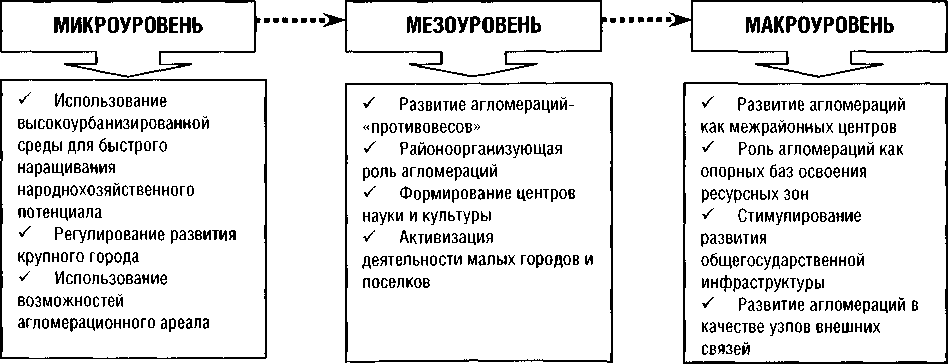

Рисунок 2. Проявление агломерационного эффекта

рованной среды, так и вкладом агломерации в совершенствование территориальной организации производства и населения на разных территориальных уровнях (выгодные связи). Причем следует отметить, что эффект проявляется на микро-, мезо- и макроуровне (рис. 2).

На локальном уровне (уровне выделенной агломерации), благодаря формированию зоны спутников, обеспечивается более широкое использование народнохозяйственного потенциала крупного города, регулирование его роста, использование преимуществ крупногородской среды. Так, например, первая спутниковая зона обеспечивает города-ядра (Вологду, Череповец) продукцией сельского хозяйства, произведенной животноводческими комплексами (поселки Надеево, Ботово, Васильевское), птицефабриками (поселки Шексна, Ермакове, Малечкино), садоводческими и овощеводческими хозяйствами (пос. Майский).

На региональном уровне районоорганизующая и районоформирующая роль городской агломерации проявляется в совершенствовании территориальной организации хозяйства и расселения региона: активизации малых и средних городов, усилении процессов территориально-хозяйственной интеграции, формировании систем инфраструктуры. Развитие городской агломерации Вологда - Череповец позволит ускорить и развитие других территорий региона, в результате чего могут возникнуть «узлы-противовесы».

На макроуровне (государственном) данная агломерация выполняет роль «узла» межрегионального взаимодействия и внешних контактов с мировым хозяйством, способствует интеграции функций, формируясь на территории с наиболее благоприятными предпосылками экономического развития.

Таким образом, городская агломерация является рациональной формой территориальной организации хозяйства, поскольку ее развитие и функционирование дает значительный народнохозяйственный эффект, проявляющийся в разных сферах и на разных территориальных уровнях.

Для того чтобы полнее реализовать преимущества агломерации с точки зрения ее влияния на прилегающие территории и в целом на регион, необходимо определить перспективы ее развития. В этих целях был использован SWOT-анализ, результаты которого представлены в таблице 5.

Таблица 5. SWOT-анализ агломерации Вологда - Череповец

|

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ |

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ |

|

v Благоприятное географическое положение ^ Развитая транспортная инфраструктура

|

ж Политика выравнивания муниципальных образований на уровень центра агломерации, отставание муниципальных образований в решении проблем ж Несовершенное и нестабильное законодательство |

|

ВОЗМОЖНОСТИ |

УГРОЗЫ |

|

V Близость к Москве и Санкт-Петербургу - рынкам сбыта, транспортным узлам и т. д. ж Развитие малого, среднего и крупного бизнеса ✓ Благоприятные условия для зарождения и становления новых отраслей (собственное сырье) v Высокое качество обучения, интеграция всех уровней образования |

ж Моноструктурность экономики ж Потеря конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности на фоне успешно развивающихся соседей ж Возможное ухудшение экологической безопасности |

Основными задачами формирующейся городской агломерации Вологда -Череповец на краткосрочную перспективу должны стать:

-

> повышение эффективности реализации таких основных функций городской агломерации, как стабилизация и последующий рост промышленного производства, закрепление за агломерацией статуса крупного торговопромышленного центра Северо-Запада;

-

> формирование единого рынка труда;

-

> повышение уровня жизни населения.

Для развития общего потенциала агломерации необходимо как можно полнее использовать возможности городов-ядер, скоординировать взаимоотношения между городами-центрами и окружающей их территорией. В перспективе данная агломерация будет расширяться.

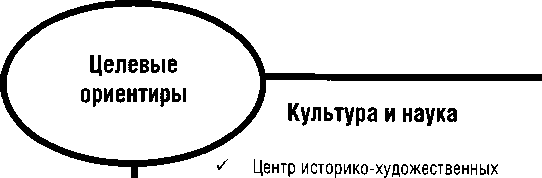

Отмеченные выше задачи и целевые ориентиры, сформированные с учетом особенностей городов-ядер и периферийной зоны, позволяют обозначить главные направления развития агломерации Вологда - Череповец на перспективу (рис. 3).

Территория. Выгодное транспортногеографическое положение дает дополнительные импульсы роста благодаря увеличению грузопотоков, распространению инноваций, развитию коммуникаций. Соседство с такими центрами, как Москва и Санкт-Петербург, обеспечивает доступ на рынки этих городов и дополнительные возможности для развития отраслей экономики.

Экономика и производство. В этом секторе ориентиров основой выступают имеющиеся ресурсы, и в перспективе агломерация должна стать центром деловой активности, инноваций и передовых технологий.

Для устойчивого роста производственного сектора агломерации необходимым является:

о упрочнение интеграционных связей между предприятиями металлургии Череповца и машиностроительными заводами Вологды;

з эффективное использование лесных ресурсов спутниковой зоны агломерации;

Рисунок 3. Основные целевые ориентиры развития агломерации

Экономика и производство

Территория

Центр деловой активности

Центр инноваций и передовых технологий

✓ Крупный транспортный узел v Большой природно-ресурсный потенциал v Экологически чистая среда

Население

Повышение уровня жизни

достопримечательностей

Центр научно-инновационного потенциала

Сохранение и повышение уровня трудового потенциала з развитие пищевой промышленности, работающей на собственной сырьевой базе;

з более полное использование потенциала агропромышленного комплекса.

Население. За последние годы обострились проблемы естественной убыли населения, его имущественного расслоения, дефицита квалифицированных кадров. Поэтому на первый план выходит воспроизводство социальной жизни.

Культура и наука. Наличие большого количества историко-художественных достопримечательностей является серьезным преимуществом не только в сфере развития культуры, но и в сфере туристических услуг. Среди основных центров концентрации туристических потоков выделяются г. Вологда, г. Череповец, Кирилловский и Усть-Кубинский районы.

Научно-образовательная инфраструктура представлена как высшими учебными заведениями в городах-ядрах, так и учреждениями начального профессионального образования в периферийных районах агломерации. В центре (г. Вологда) действует учреждение Российской академии наук - Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН с филиалом в г. Череповце. Для качественного и устойчивого развития сформировавшейся научно-образовательной базы необходимо полнее использовать научно-технический потенциал.

Выявление сильных сторон и возможностей агломерации позволяет определить следующие приоритеты развития:

-

1. Выполнение разнообразных контактных функций в отношениях с субъектами Северо-Запада (транспортно-транзитные, внешнеэкономические и внешнеполитические и т. д.).

-

2. Развитие высокоэффективных в рыночных условиях видов хозяйственной деятельности (пищевая, легкая промышленность, строительных материалов).

-

3. Формирование благоприятной среды для предпринимательства, способствующей постоянному притоку инвестиций.

-

4. Увеличение количества научнообразовательных учреждений и повышение качества образования, науки.

-

5. Развитие системы различных видов туризма, его инфраструктуры.

-

6. Широкое развитие жилищного строительства.

Как видится, именно эти приоритетные направления нацелены не только на экономический рост, но и на развитие и реализацию имеющегося потенциала. Фундаментом для решения проблем служит экономика, ее устойчивое развитие, и поэтому экономический аспект является ключевым.

Результаты выделенных направлений во многом будут определяться выбором пути развития формирующейся агломерации.

При экстенсивном (инерционном) пути развития, ведущем к дальнейшей концентрации производства и населения в городах-ядрах, может происходить стагнация не только периферийных, но и спутниковых зон агломерации. Экономическая слабость периферийных поселений, неразвитость их социальной сферы усилят социальную напряженность. Из этих окраинных поселений будет происходить отток населения. В результате агломерация выйдет на новый виток экстенсивного развития, обострятся существующие социальные и экологические проблемы, возникнут новые.

Интенсивный путь развития, предполагающий приостановку экстенсивного роста ядра, приведет к чрезмерной централизации агломерации, необходимости формирования и развития средних и малых городов и поселков городского типа.

Вариантом такого пути развития может стать проект свободной экономической зоны, создание которого планируется Правительством Вологодской области. Предполагается, что так называемая особая экономическая зона объединит Вологду, Шексну и Череповец.

Для реализации проекта свободной экономической зоны выбрана первая площадка в 200 гектаров вблизи районного центра Шексна, равноудаленного от городов-ядер агломерации - Вологды и Череповца. На территории поселка планируется построить несколько пред приятий по производству бытовой техники, электротехнической продукции, металлообработке. Удачное расположение на пересечении железнодорожного, автомобильного и водного путей создает все предпосылки для того, чтобы поселок стал территорией активного инвестирования. Целью проекта является формирование благоприятных условий для развития бизнеса и предпринимательства и привлечения инвестиций в экономику [2].

Для успешного развития агломерации должна быть создана максимально комфортная, конкурентная бизнес-среда, обеспечивающая высокую эффективность инвестирования и разнообразные проявления эффектов агломерации.