Вопросы реформирования среднего духовного образования по материалам Предсоборного присутствия 1906 г.

Автор: В.П. Пашков

Журнал: Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии @herald-historical-society

Рубрика: Духовное образование и богословская наука

Статья в выпуске: 1 (13), 2023 года.

Бесплатный доступ

В данной статье дан реферативно-аналитический обзор содержания протоколов заседаний V отдела Предсоборного присутствия 1906 г., посвященных реформированию системы среднего духовного образования в России. Внимание сосредоточено на духовных семинариях. Ключевые проблемы в системе среднего духовного образования, требовавшие внесения конструктивных изменений, к началу ХХ в. сводились к следующим: преобладание сословности, низкий уровень образованности будущих пастырей Церкви, девальвация духовных ценностей и представлений о благодати священного сана по причине частых случаев вступления на этот путь по принуждению. В ходе обсуждений на заседаниях Предсоборного присутствия были предложены меры по преодолению перечисленных и иных недостатков семинарского образования, которые могли стать конструктивными в случае их реализации. Прежде всего предлагалось впредь разделять общеобразовательный и профессиональный уровни, унифицируя содержание первого с целью предоставления возможности продолжения представителям духовенства обучаться в дальнейшем по программам светских учебных заведений. Результаты этих обсуждений актуальны и в настоящее время, так как духовные семинарии — самый многочисленный тип духовных учебных заведений РПЦ и процессы реформирования в них носят регулярный характер. Предреволюционный опыт в данном отношении может послужить аналоговой базой для принятия некоторых решений, а его анализ расширяет предметное поле церковно-исторической науки.

Предсоборное присутствие, V отдел Предсоборного присутствия, проблемы и способы реформирования системы среднего духовного образования, духовное воспитание, духовная школа, епископ Арсений (Стадницкий), религиозное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/140304631

IDR: 140304631 | УДК: 271.2-754-9 | DOI: 10.47132/2587-8425_2023_1_49

Текст научной статьи Вопросы реформирования среднего духовного образования по материалам Предсоборного присутствия 1906 г.

* Photos are taken from open sources and provided by the author.

Начало XX в. в Российской империи было ознаменовано обострением революционных настроений в обществе и ожиданием готовящихся реформ во всех важнейших сферах его функционирования. Именно на этом государственнополитическом фоне попыток смягчения степени социальной напряженности путем законодательного внедрения необходимых изменений в истории Русской Церкви завершался сложный период, который принято называть синодальным.

Необходимость реализации уже давно активно дискутировавшейся идеи созыва Священного Собора Православной Российской Церкви (Поместного Cобора) стала очевидной. Неотъемлемым этапом подготовки к нему стала деятельность Предсоборного присутствия — органа, которому вменялась в обязанность разработка проектных документов, отражающих ключевые вопросы, планируемые к обсуждению. В числе таковых V отделом под председательством епископа Арсения (Стадницкого) в 1906 г. рассматривались реформы в системе духовного образования.

Актуальность документов, закрепляющих положения, направленные на достижение оптимальных условий качественного обучения и нравственного воспитания будущих священнослужителей, усугублялась возрастающими проявлениями протестных настроений в духовных семинариях и академиях Российской империи1. В условиях современности их значимость сохраняется2, так как общественные трансформации постоянно проникают и в стены образовательных учреждений Русской Православной Церкви, требуя новых преобразований.

Упомянув создавшиеся в Российской империи к концу XIX — началу ХХ в. предпосылки для реформирования системы среднего духовного образования, стоит отметить, что подобного рода вопросы были актуальны и для других христианских конфессий, хотя приоритетные проблемы там могли выглядеть по-другому3.

Проведение реферативно-аналитического обзора реформенных проектов системы среднего духовного образования, опубликованных в журналах и протоколах Предсоборного присутствия, имеет ценность не только для освещения данного церковно-исторического вопроса. Результаты этого обзора можно рассматривать и как обращение к опыту предыдущих периодов, необходимое для принятия административных решений на современном этапе, пусть и с учетом изменившихся общественных реалий.

Избирая материалы, фиксирующие результаты работы Предсоборного присутствия 1906 г., в качестве эмпирической базы научного труда4, а вопросы, связанные с реформированием системы духовного образования, — его предметной областью, исследователи чаще всего останавливались на рассмотрении конкретных узких тем. Среди публикаций, содержание которых затрагивает обозначенную проблематику, следует выделить статьи К. Н. Недоседкина5, Н. Н. Емельянова6 и Н. Ю. Суховой7.

Большей частью авторы касались подготовки реформирования высшего духовного образования, хотя имеются публикации, где данная тематика представлена более широко8. Но предметных исследований, в которых предсоборные рекомендации изменений структуры среднего звена системы духовного образования в Российской империи были бы отражены с высокой степенью детализации, в отечественной историко-богословской научной литературе не представлено. Между тем, духовные семинарии были почти во всех губернских центрах страны, а количество их к началу XX в. достигло 579. Помимо этого, к учреждениям среднего духовного образования относились около 70 женских епархиальных училищ, предназначенных для обучения дочерей духовенства10, но им в процессе подготовки Поместного Собора должного внимания не уделялось.

Председатель V отдела Предсоборного присутствия епископ Псковский и Порхов-ский Арсений (Стадницкий) имел личный опыт обучения, преподавания, администрирования в Кишиневской и Новгородской семинариях, а также — в Московской Академии. Назначенные для работы под его началом лица являлись представителями ученого духовенства и профессорского состава духовных учебных заведений. Они тоже имели возможность изнутри наблюдать недостатки в организации учебновоспитательного процесса. Так, протоиерей Павел Светлов в свое время преподавал в Тифлисской семинарии, профессор Н. Н. Глубоковский — в Воронежской, А. И. Бриллиантов — в Тульской.

Уже в первой речи-обращении епископа Арсения к членам V отдела Предсоборно-го присутствия ситуация в среднем звене системы духовного образования была охарактеризована как катастрофическая и требующая коренных преобразований — вплоть до выбора и внедрения альтернативных форм11. Владыка изначально призывал рассматривать данный вопрос с учетом общественных изменений, готовящихся в рамках церковно-государственных отношений, а также склонности молодых представителей семей духовенства к отказу от духовного поприща в пользу светской службы.

Интересно, что одновременно с этим именно существующие политические нестроения и волнения в социуме выдвигалась одним из членов Предсоборного присутствия Ф. Д. Самариным как аргумент в пользу несвоевременности реформирования, которое не даст плодов в существующих условиях12. Но такого рода взгляды встречались крайне редко.

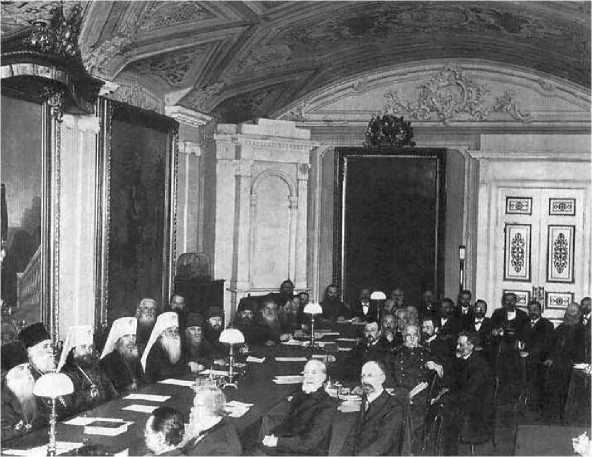

Заседание Предсоборного присутствия

Далее епископ Арсений последовательно фиксирует конкретные недостатки семинарского образования, которые в его докладе сводятся к следующим: ограничения в свободе выбора служения (хотя формально сословный принцип обучения в семинарии действовал лишь в 1900–1901 г.13); отсутствие возможности для представителей духовного звания получить общее образование, минуя детальное изучение богословских предметов, а шире — отсутствие межпредметных связей между двумя блоками дисциплин, что мешало формированию «единого миросозерцания»14; подмена формирования нравственных христианских ориентиров в деле воспитания будущих пастырей Церкви жесткими дисциплинарными требованиями.

Начало непосредственным обсуждениям реформ было положено рассмотрением принципиального вопроса о выборе самой структуры семинарского образования. Ключевым направлением для нововведений считалось «отделение богословского курса от общеобразовательного»15. Необходимой становилась разработка конкретных системных трансформаций, о которых не имелось развитых и однозначных представлений.

В собранных по епархиям архиерейских отзывах предложения нововведений сводились к двум направлениям. Сторонники первого выдвигали идею возвращения к уставу 1867 г., когда на изучение цикла богословских наук в семинариях отводились два последних года обучения16. Мнения более радикально настроенных респондентов сводились к отделению общего образования от богословского. Практическая реализация в последнем случае предполагала, что лица духовного сословия должны сначала проходить обучение в общеобразовательной школе сроком от 5 до 8 лет, а затем — в специальной, ориентированной на непосредственную подготовку будущего священнослужителя.

Данный вопрос сразу вызвал активную дискуссию в V отделе Предсоборного присутствия. Часть его представителей (Н. П. Аксаков, Н. Н. Глубоковский, В. З. За-витневич) активно поддержали возможность выделения общеобразовательной школы. Авторские уточнения и поправки сводились к необходимости акцентировать гуманитарно-патриотическую составляющую в содержании общего образования. Среди мер, направленных на решение практической проблемы не просто обеспечения Церкви кадрами, но воспитания мотивированного на служение Богу и заботу о пастве духовенства, предлагалось позиционирование новой школы как всесословной, доступной выходцам из простонародья. При этом за духовенством должны были сохраняться преимущества, в том числе — в виде стипендиального обеспечения. Приоритетным направлением в духовной средней школе нового типа должно быть избрано просвещение, которым создавался фундамент для восприятия на следующей ступени сложных доктринально-богословских знаний и формировалась личность православного христианина. С этой целью в программе предполагалось сохранить обязательным преподавание Нового Завета и церковной истории. Должна была быть пересмотрена методика подачи материала с разработкой и использованием средств обучения, направленных на стимулирование познавательного интереса обучающихся17.

В высказываниях по этому поводу протоиерея Павла Светлова прозвучала мысль о том, что одна из задач семинарии — религиозное образование. В конце XIX — начале ХХ вв. приходилось констатировать, что на всех уровнях — от школьного до университетского — оно действительно оставляло желать лучшего и для изменений в лучшую сторону требовалось повышение уровня богословских знаний, общей эрудиции и специальной методической подготовки будущих преподавателей Закона Божия18. Формированию компетенций среди учащихся семинарий для соответствия этим требованиям, как представлялось многим, лучше всего отвечал устав 1867 г., хотя и его положения предстояло адаптировать к новым реалиям.

Важным предметным ориентиром к обсуждению системы среднего духовного образования послужил авторский проект ее реформирования, представленный V отделу ревизором Учебного комитета при Св. Синоде Д. И. Тихомировым. Целеполагание в нем основывалось на нуждах Церкви, а суть нововведений сводилась к 5-летнему курсу обучения детей духовенства в духовных училищах, эквивалентному уровню гимназического образования, с правом продолжить его в светских учебных заведениях. Открывались также эквивалентные возможности для желающих присоединиться к получению дальнейшего, также 5-летнего специального образования, уже направленного на подготовку будущего священнослужителя. Перечень дисциплин в семинариях должен был состоять из светских и богословских предметов, а их выпускники — иметь равные возможности продолжить обучение как в университете, так и в духовной академии19. Данный проект, по мнению его автора, удовлетворял условиям, обеспечивавшим решение ключевых из обозначенных в самом начале обсуждения проблем. Условия эти заключались в наличии возможности свободного двухстороннего перехода из богословской системы образования в светскую на разных этапах и формировании на базе семинарии специализированного учебного заведения, осуществляющего целенаправленную профессиональную подготовку православных пастырей. Также в данном проекте удалось избежать недостатков, сопровождавших другие предлагавшиеся варианты реформ — наличия одновременного обучения групп, преследующих различные цели, а также риска не осуществить набор достаточного количества желающих проходить 3-летний курс пастырской школы20. Предложенная Д. И. Тихомировым схема реформенных преобразований вызывала возражения частного характера, которые сводились к требованию увеличения продолжительности первого этапа обучения до 8 лет, аргументировавшемуся тем, что в старшем возрасте профессиональный выбор осуществляется на более сознательном уровне, что и требуется от будущего пастыря.

Правда, профессор С. Т. Голубев указывал на то, что при внесении обозначенных изменений в систему среднего духовного образования преимущественно удовлетворяются нужды и желания части представителей духовного сословия, ориентированной в дальнейшем не на служение Церкви, а на профессиональную реализацию на светских поприщах, причем — за счет выделенных церковных средств21.

Реализация реформ среднего духовного образования после выбора основной траектории в пользу разделения его на общее и специальное богословское требовала решить вопросы частного практического характера. Среди них был выбор форм сосуществования общеобразовательной и пастырской духовных школ, которые связаны между собой генетически. Обозначалась и необходимость согласования в реформировании средней и высшей ступеней духовного образования22.

Вопросом, требовавшим отдельного коллегиального решения, была существующая в духовных семинариях режимная дисциплинарная система. Многие открыто признавали, что именно злоупотребления в рамках данной системы по отношению к воспитанникам и их личной свободе привели к атеистическим настроениям и проявлениям бунтарского характера23. Хотя имели место и высказывания членов V отдела (например, протоиерея П. Ф. Певницкого), считавших степень «монастырской строгости» преувеличенной24.

Активные дискуссии привели в начале третьего заседания Предсоборного присутствия к заключению о различии потребностей сельской и городской паствы, а следовательно — различии требований к уровню подготовки священнослужителей25. Такой опыт к началу ХХ в. уже успешно накапливался в странах Европы, в том числе, в Румынии26, что давало дополнительные обоснования для этой идеи. Но развития в российских условиях она не получила27. Не вызвали сочувствия и другие зарубежные модели реализации процесса среднего духовного образования28. Было признано, что условия жизни в России требуют и своеобразного подхода к воспитанию и обучению будущих пастырей ее народа.

Итак, важным промежуточно-результативным итогом работы V отдела Предсо-борного присутствия по обсуждению реформ среднего духовного образования стало выделение трех основных альтернатив:

-

1) общеобразовательная средняя христианско-гуманитарная школа с 2–3-летним курсом,

-

2) единая духовная школа по семинарскому уставу 1867 г.,

-

3) временная миссионерско-пастырская школа29.

Эти альтернативы активно обсуждались на пятом и шестом заседаниях отдела. В итоге были составлены документы, подробно и аргументированно отражавшие взгляды членов Предсоборного присутствия на систему среднего духовного образования, в том числе — высказанные ими ранее30.

Основные результаты сводились к следующим. В первую очередь, признавалась несостоятельность существующей системы обучения и воспитания в православных духовных семинариях. Исходными причинами создавшегося положения назывались сословность и замкнутость, а также неудачная контаминация общего и профессионального образования. Соответственно, однозначным путем решения проблемы виделось их разделение. Далее, когда речь заходит о формулировке конкретных преобразований, фиксируется существенное разделение во мнениях членов Пред-соборного присутствия: «одни стоят за необходимость разделения духовной школы на общеобразовательную и пастырскую, различны по своим задачам и общему строю школы и территориально разъединенные, другие — за единую десятилетнею школу, применительно к уставу 1867 г., включая сюда и два специальные курса»31. По итогам проведенного голосования с небольшим перевесом в виде решающего голоса председательствовавшего на заседаниях епископа Арсения (Стадницкого), вопрос был решен в пользу первого из указанных вариантов.

Итак, опираясь на материалы работы V отдела Предсоборного присутствия, можно констатировать следующее. Во-первых, судя по характеру высказываний и проявленной активности по ходу обсуждений, все члены отдела проявили заинтересованность и неравнодушие к делу воспитания и образования в духовных школах. Приоритетными в процессе внесения конкретных предложений по реформированию декларировались интересы Русской Церкви и вверенной попечению ее священнослужителей пастве. Обращает на себя внимание высокий уровень научной компетенции представителей духовенства и профессорско-преподавательского состава, которые для выработки объективных суждений и конструктивных решений в области реформирования среднего звена системы духовного образования обращались даже к зарубежному опыту.

Принятое большинством голосов решение о разделении общеобразовательной и пастырской школ должно было быть направлено на нивелирование и устранение выявленных недостатков. Новая система среднего духовного образования предполагала содействие отказу от сословности путем притока кадров из разных социальных слоев; создание условий для сокращения случаев принятия духовного сана лицами, не имевшими призвания к священническому служению; повышение общего уровня образованности духовенства. Идеи и предложения, высказанные на Предсоборном присутствии, не были реализованы из-за революционных событий 1917 г., вылившихся в непоправимые последствия для всей Русской Церкви.

Список литературы Вопросы реформирования среднего духовного образования по материалам Предсоборного присутствия 1906 г.

- Журналы и протоколы заседаний высочайше учрежденного Предсоборного присутствия (1906). Т. 2. Журналы заседаний Пятого и Шестого отделов и общего собрания Присутствия. М.: Общество любителей церковной истории, Изд-во Новоспасского монастыря, 2014. 1088 с.

- Балабейкина О. А. Развитие методики преподавания Закона Божия в Российской империи начала ХХ в. как направление деятельности православного духовенства: протоиерей Аполлоний Темномеров // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. № 1(6). С. 31–40. DOI 10.47132/2587–8425_2021_1_31.

- Горбунов И. Г. Ранняя административная деятельность архимандрита Сергия (Тихомирова) в Санкт-Петербургской духовной семинарии (1899–1905 гг.) // Христианское чтение. 2020. № 2. С. 220–226.

- Горячева А. А. Вопросы воспитания в уставах духовных семинарий 1814 и 1867 гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2010. № 1 (16). С. 50–62.

- Емельянов Н. Н. Богословие в системе научного знания (по материалам дискуссии о высшем духовном образовании в 1905–1906 гг.) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2012. № 45. С. 7–19.

- Кремнев Д., диак. Женские епархиальные училища Российской империи в начале XX века: к вопросу о проблемах и перспективах развития // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 1 (4). С. 95–111. DOI 10.24411/2587–8425–2020–10007.

- Леонтьева Т. Г. Учебный процесс в духовных семинариях России XIX века по воспоминаниям выпускников // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2016. № 3. С. 4–16.

- Недосекин К. Н. Обсуждение реформы духовного образования на Предсоборном Присутствии 1906 года // Праксис. 2019. Т. 1. № 1. С. 216–226.

- Силуан (Никитин), еп., Митрофанов Г., прот., Хулап В., прот., Костромин К., прот., Юревич Д., прот., Лушников Д., свящ., Гундяева Е. М. Перспективы духовного образования в Санкт-Петербургской Духовной Академии Материалы круглого стола, посвященного перспективам духовного образования в Санкт-Петербургской духовной академии // Христианское чтение. 2021. № 3. С. 22–32.

- Попова О. Д. Протестное движение воспитанников Пермской семинарии // Уральский исторический вестник. 2019. № 1 (62). С. 87–95. DOI 10.30759/1728–9718–2019–1(62)-87–95.

- Симора В., свящ. Реформы в системе среднего духовного образования по подготовке просвещенных пастырей русской православной церкви на рубеже XIX–XX веков в период действия устава духовных семинарий 1884 г. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). С. 83–100. DOI 10.24411/2224–5391–2019–10304.

- Сухова Н. Ю. Проблемы научной аттестации в православных духовных академиях (по материалам 1905–1906 гг.) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2010. Т. 9. № 1. С. 128–133.

- Kool A. M., Penner P. F. Theological education in Eastern and Central Europe Major developments and challenges since 1910 // The Handbook of Theological Education in World Christianity. Theological Perspectives — Regional Surveys — Ecumenical Trends. Oxford: Regnum Books International, 2010. P. 531–548.

- Sochin D’elia M. The Institut St. Elisabeth a Place of Conservation and Encouragement of a Catholic Identity for the Female Youth of Liechtenstein // Religious Institutes and Catholic Culture in 19th and 20th Century Europe. 2014. V. 13. P. 75–84.