Вопросы управления инновационной деятельностью на региональном уровне

Бесплатный доступ

Переход на инновационный путь развития включает в себя комплекс задач, которые предстоит решить на уровне предприятий, отраслей, регионов. Особую роль играет региональная инновационная политика, так как она включает отраслевые и территориальные особенности. Развитость инновационной инфраструктуры и эффективное использование ресурсов определяет спрос на инновационную продукцию и уровень конкурентоспособности товаров и производственных мощностей региона.

Региональная инновационная политика, стратегия инновационного развития, инновационная инфраструктура

Короткий адрес: https://sciup.org/140105677

IDR: 140105677

Текст научной статьи Вопросы управления инновационной деятельностью на региональном уровне

В современном развитии экономики можно выделить два основных направления: процесс глобализации, который можно наблюдать во всех областях общественной жизни – политика, экономика, образование, наука и т.д. и ускоренные темпы развития науки и высоких технологий. Происходят перемены в структуре потребления и запросах потребителей, количестве и качестве потребляемых товаров и услуг, технологии производства материальных благ, способах получения и распространения знаний и информации. Современное состояние рынка показывает, что инновации и развитие бизнес-технологий являются главной составляющей стратегического планирования развитых стран. Непрерывная, целенаправленная разработка и внедрение инноваций позволит организациям и стране в целом повысить эффективность функционирования производства и открывает возможности для диверсификации товаров и услуг, выхода на новые рынки и как результат на новый этап развития. Значимость инноваций в повышении эффективности производственно процесса очевидна.

В современных условиях реализация целей по развитию Российской экономики предполагает решение комплекса задач, связанных с инновационным типом развития. Приоритетной задачей является переход от сырьевой модели экономики к инновационному типу развития и развитию научно-технической деятельности

Благодаря изменениям в сфере инноваций и высоких технологий создается среда для нового качественного роста и решения социально-экономических проблем.

Однако сложившаяся ситуация показывает, что те механизмы и методы, которые применяются для поддержки инновационного развития компаний и страны, являются недостаточно эффективными и требуют дальнейшей доработки. В этой связи необходимо создание новых последовательных подходов и системы мер для реализации стратегического плана по инновационному развитию. Переход к национальной инновационной системе развития предполагает создание новых механизмов взаимодействия элементов этой системы, таких как частных предприятий и общественных организаций, в среде которых осуществляется создание, хранении и распределений результатов научной деятельности.

Совершенствования инновационной политики и научно-исследовательской деятельности в свою очередь способствует развитию отсталых регионов. Региональная научно-техническая и инновационная политика - официально выраженное в целях, направлениях и формах участия отношение органов государственной власти субъектов РФ к научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Целью региональной инновационной политик является расширение и результативное использование научного и инновационного потенциала, в связи с тем, что обновление и совершенствование народнохозяйственных комплексов и укрепление финансовой базы регионов недостижимо без внедрения новшеств и высокотехнологичной продукции мирового уровня в различных сегментах рынка.

Развитие регионов происходит неравномерно, так как они различны по уровню инновационного потенциала, наличию трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также климатических и географических особенностей. Присутствуют различия в подходах и методах достижения поставленных целей, организации процесса государственного управления в социально-экономических сферах и в том числе науки и образования.

К основным принципам или закономерностям успешной организации региональной инновационной политики можно отнести следующие:

-

- единое направление с общей государственной инновационной политикой и действующим законодательством;

-

- максимальная самостоятельная деятельность хозяйствующих субъектов без государственного вмешательства;

-

- целостность нормативно-правовой базы и методов государственного

регулирования на территории всех регионов;

-

- обеспечение доступности к научной информации и свободы творчества;

-

- обеспечение ресурсами наиболее приоритетные направления развития науки и технологий;

-

- обеспечение поддержки конкуренции и предпринимательства в инновационной сфере;

-

- обеспечение государственной поддержки инновационных проектов по средствам конкурсного распределения;

-

- способствование развитию международного и межрегионального научного-технического сотрудничества.

Основные задачи региональной инновационной политики:

-

1. Создание нормативно-правовой базы инновационной деятельности в современных рыночных условиях содержит элементы включающие защиту прав интеллектуальной собственности и субъектов этой деятельности, закрепление в собственности субъекта РФ инновационной продукции, создаваемой за счет средств бюджета региона, установление порядка ее введения в рыночные отношения. Базовые нормативно-правовые документы: Федеральный закон от 23.08.1996 r. N2 127 -ФЗ (ред. от 04.12.2006) «О науке и государственной научно-технической политике», Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», Федеральный закон «Об авторском праве и смежных правах», Патентный закон РФ, налоговое законодательство и др.

В соответствии с указанным выше Законом NQ 127-ФЗ (ст. 12) к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ относят: - право принятия законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ об осуществлении деятельности указанных органов в научной и (или) научно-технической сферах;

-

- право создания государственных научных организаций субъектов РФ, реорганизация и ликвидация указанных организаций;

-

- принятие и реализация научных, научно-технических и инновационных программ и проектов субъектов РФ.

-

2. Для стимулирования развития инновационной деятельности используются различные государственные механизмы. Законодательно установлен порядок финансирования программ и проектов из средств регионального и федерального бюджета, а также привлечение средств из внебюджетных источников, развитие региональной инновационной инфраструктуры. Составляющие инфраструктуры являются патентно-лицензионные центры, технопарки, кластеры, фонды поддержки, центры по сертификации инновационной продукции, бизнес-планированию, защите интересов авторов и патентообладателей.

-

3. Формирование спроса на инновационную продукцию для решения проблем в различных направлениях социально-экономического развития

-

4. Разработка программ по привлечению молодых и квалифицированных кадров в научно-исследовательскую деятельность, притока новых научнотехнических знаний, а также экспорту наукоемкой продукции.

-

5. Формирование нормативно-методической базы для регулирования региональной политики в научной сфере. К таким документам можно отнести положение по государственной аккредитации научных организаций,

-

6. Создание информационной базы, которая включает в себя базу данных и

- систему мониторинга научной деятельности региона, координации и

- сопровождения выполнения программ и проектов, издание рекламных материалов, организацию проведения конференций и выставок.

-

7. Необходимо создавать стимулы для увеличения квалифицированных научных кадров. Экспансия рынков будет способствовать притоку научных

региона; поддержка принципа конкурсности при размещении заказов и распределении бюджетных средств на реализацию инновационных проектов; целевое и рациональное использование ресурсов находящихся в собственности региона.

о целевых конкурсах по размещению территориального заказа, грантах губернатора и премиях в сфере науки и техники, формы договоров и других конкурсных материалов.

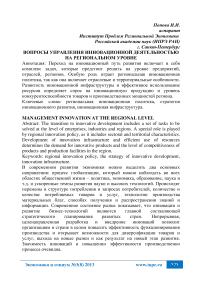

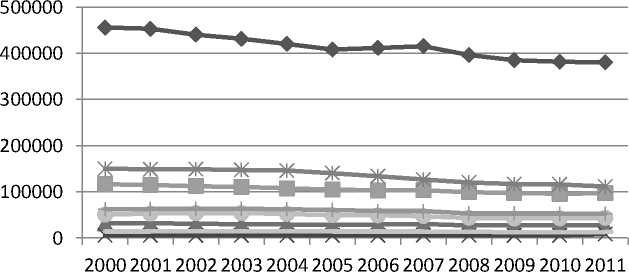

кадров из-за границы и как следствие новых знаний, подходов и методов в организации инновационного процесса. Диаграммы, представленные на рис.1 и 2 говорят о стагнации количества кадрового потенциала и как следствие численности организаций, выполнявших научные исследования и разработки.

Центральный ФО

- ■ -Северо-Западный ФО

-

—*— Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

-

—•—Уральский ФО

Сибирский ФО

Рис. 1. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками. (Диаграмма построена на основе данных Федеральной службы государственной статистики)

— ♦ —Центральный ФО

- ■ -Северо-Западный ФО

—*—Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

—•-Уральский ФО

Сибирский ФО

^^^^^еДальневосточный ФО

Рис. 2. Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки. (Диаграмма построена на основе данных Федеральной службы государственной статистики)

Изучив мнения различных российских экспертов, можно обобщить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются разработчики региональных инновационных программ в Российской Федерации (что с полным основанием можно считать присущим и другим странам СНГ):

-

- недостаток реальных индикаторов, по которым можно было бы оценить эффективность реализации региональных инновационных программ;

-

- недоработка правовой базы инновационной деятельности;

-

- отсутствие четких разграничений федеральных и региональных функций в сфере инноваций;

-

- отсутствие адаптированной к российским условиям модели региональной инновационной системы;

Инновационная среда представляется не как единая организационная структура, но как сфера, включающая в себя целый комплекс, состоящий из подразделений создающих и внедряющих результаты научной деятельности на предприятиях, отдельные малые инновационные компании и научноисследовательские организации, системы образования, самостоятельных ученых. Стратегия инновационного развития является составляющей в общем социально-экономическом плане развития страны и регионов.

На сегодняшний день формирование и развитие инновационной стратегии остается приоритетной задачей на региональном и федеральном уровнях управления.

Геополитические и экономические изменения привели к существенной трансформации роли Северо-Западного федерального округа в экономике Российской Федерации. Сформировалась главная функция округа - обеспечение внешнеэкономических связей России с Европейским союзом и рядом других регионов мира. Это обусловило быстрое развитие транспортной инфраструктуры и трансграничного сотрудничества, а также ориентацию значительной части бизнеса на обслуживание внешнеэкономических связей. [1]

Северо-Западный федеральный округ, и в первую очередь г. Санкт-Петербург, является значимым центром создания инновационного потенциала России, остается важной базой производства наукоемкой продукции и создания высоких технологий.

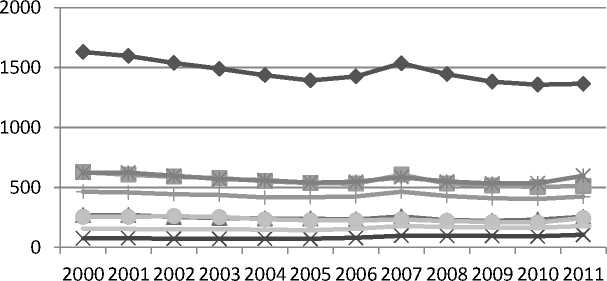

По данным рисунков 3 и 4 можно сделать вывод о значительном вкладе Северо-Западного федерального округа и г. Санкт-Петербурга в суммарный экономический потенциал Российской Федерации. На их долю приходится 10 процентов общего объема валового внутреннего продукта страны, 12 процентов промышленного производства и 10 процентов общей численности занятых в народном хозяйстве России.

Однако производственные мощности, значительная часть фондов морально устарела, что является ограничивающим фактором инновационного развития и дальнейшей модернизации экономики. Необходимо применение мер по обновлению производственного потенциала на базе внедрения новшеств и результатов научно-технической деятельности.

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

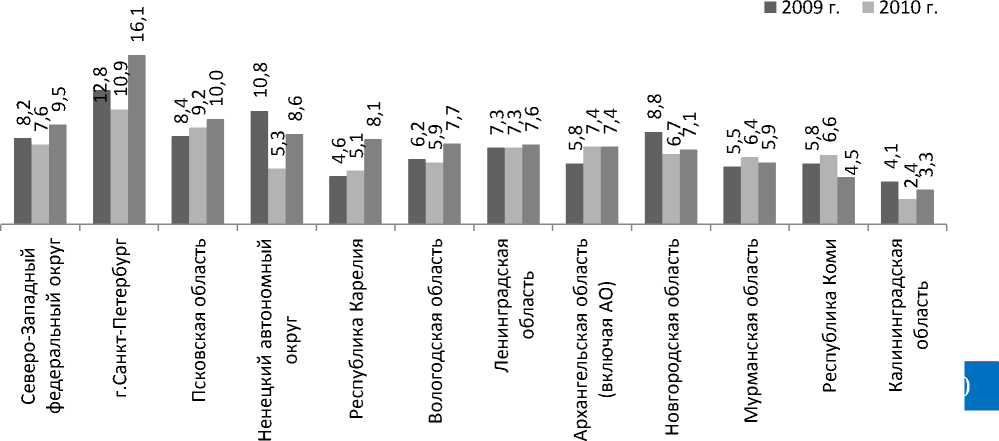

Рис. 3. Удельный вес организаций (%), осуществлявших технологические инновации. (Диаграмма построена на основе данных Федеральной службы государственной статистики)

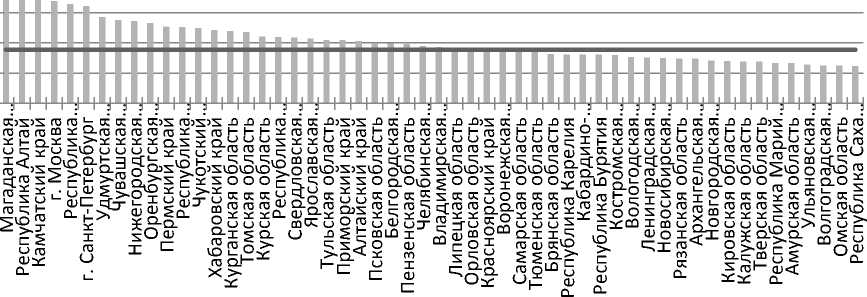

Рис. 4. Удельный вес организаций (%), осуществлявших технологические инновации. Северо-Западный Федеральный округ: 2009, 2010, 2011.

(Диаграмма построена на основе данных Федеральной службы государственной статистики)

Ввиду географического положения округа научно-инновационная сфера, развитие инновационной инфраструктуры и укреплении связей между субъектами инновационного процесса играет особую роль в социальноэкономическом, научно-образовательном и культурном взаимодействии России со странами Европейского союза. Округ занимает особое место в адаптации международных стандартов в области образования, в развитии отраслей и модернизации производства, которые является конкурентоспособными и ориентированы преимущественно на экспорт, а также участвует в решении международной энергетической и экологической проблем.[1]

Объем затрат на научные исследования и разработки по отношению к региональному валовому продукту в Северо-Западном федеральном округе в 1,4 раза выше, чем в среднем по России.

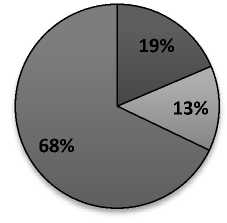

Научно-инновационный комплекс включает более 500 организаций, выполняющих исследования и разработки (13% организаций, занятых в научной сфере Российской Федерации в целом). В составе научных организаций только в г. Санкт-Петербурге насчитывает 46 организаций Российской академии наук и других академий. Кроме того, научные центры Российской академии наук имеются в Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской и Мурманской областях и в г. Вологде. На базе указанных учреждений формируется целый ряд инновационно -технологических центров, в том числе по нанотехнологиям в области электроники (г. Гатчина, Ленинградская область). В структуре затрат на исследования и разработки в Северо-Западном федеральном округе 18,6 процента приходится на фундаментальные исследования, 13,5 процента - на прикладные исследования и 67,9 процента - на разработки.[2]

Санкт-Петербург занимает 2 место, среди всех субъектов Российской Федерации, по количеству студентов обучающихся в высших учебных заведениях. Это говорит о формировании значительного кадрового потенциала. Однако как целостный научно-инновационный комплекс система образовательных учреждений Северо-Запада, научных центров, малых инновационных предприятий и крупных производственных компаний еще не сформирован. Существуют несоответствия необходимой и фактической подготовкой кадров, тематикой ведущихся научных разработок и реальной потребностью производства в инновационных разработках. Этим обусловлена необходимость создания механизмов эффективного взаимодействия всех субъектов инновационной среды, в том числе развитие конкуренции в научной и инновационной деятельности.

□ Фундаментальные исследования

□ Прикладные исследования

□ Разработки

Рис. 5. Структура затрат на исследования и разработки в СевероЗападном федеральном округе

Факторами развития научно-инновационного комплекса Северо-Западного федерального округа являются: [3]

-

- развитие научных школ, которые сформировались, прежде всего, в г. Санкт-Петербурге - историческом центре российской науки и образования;

-

- развивающаяся инфраструктура крупных производственных мощностей, деятельность которых соответствуют определенным на региональном уровне приоритетным направлениям развития науки и техники;

-

- создание новых научно-исследовательских центров, которые ориентированы на фундаментальные исследования и прикладные разработки;

-

- сохраняющийся и развивающийся интеллектуальный потенциал, посредствам увеличения численности занятого персонала в образовательном процессе;

-

- налаживание внешнеэкономических связей в сфере инноваций, организация совместных разработок, создание системы обмена учеными и специалистами, организация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов с ведущими университетами центральной и восточной Европы, Америки, скандинавских стран;

Проведя анализ каждой области и округа можно увидеть, что есть определенные положительные результаты и движение вперед. Практически во всех областях округа приоритетной задачей является реализация инновационной политики и развитие инновационного потенциала. Создается и развивается инновационная инфраструктура. Однако есть ряд трудностей, которые еще предстоит преодолеть.

На сегодняшний день наука, образование, малые инновационные предприятия, крупный бизнес развиваются каждый в своем направлении, которые в большинстве случаев не связанные друг с другом. Одной из главных задач сейчас является объединение данных систем в один целостный механизм для рационального использования ресурсов и достижения максимальной результативности.

Необходимо уделить внимание вопросам, связанным с: созданием методов оценки инновационного потенциала; созданием эффективных методов распределение ресурсов для инновационной деятельности; улучшением инвестиционного климата; доработкой законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности; нацеленностью на расширение малого и среднего предпринимательства как основного источника формирования научного потенциала; увеличением доли высокотехнологичных наукоемких производств в валовом региональном продукте. Это означает, что началось формирование экономики лидерства и инноваций.