Вопросы возможности применения медитативных практик буддизма в духовно-ориентированной психотерапии и психокоррекции

Автор: Фахрудинова Э.Р., Журкин К.И.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 3 (7), 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140278050

IDR: 140278050

Текст статьи Вопросы возможности применения медитативных практик буддизма в духовно-ориентированной психотерапии и психокоррекции

В современном обществе всё более активно прогрессирует дисгармония, увеличивается число деструктивных явлений, виной чему считается системный кризис конца XX – начала XXI века, в частности кризис культуры [1]. Этот термин был введён Ф. Ницше для обозначения оскуднения духовного потенциала западной культуры, отсутствия тяги к подлинной красоте. По мнению философа «болезнь» культуры – души общества – свидетельствует о нездоровье всего организма [2].

Теория кризиса культуры стала одной из самых обсуждаемых и злободневных в философии и культурологии, этой проблеме посвящено огромное количество художественных произведений. Одним из них является книга-антиутопия Ч. Паланика «Бойцовский клуб», в которой в сатирической форме поднимается проблема общества потребления: «Кто мы такие? Мы просто потребители, одержимые внешней атрибутикой преуспевания. Война, голод, насилие — все это не волнует. А волнует меня: знаменитости и скандалы, телевизор, где 500 каналов и чье имя на бирке моих трусов».

Технократическая цивилизация на данный момент и перманентно не в состоянии удовлетворить духовные потребности личности. Человек становится деталью механизма индустрии, которая навязывает ему ненужные потребности и в то же время создаёт видимость зоны комфорта [1]. К. Маркс назвал этот процесс отчуждением [3].

В России и в мире на данный момент наблюдается широко распространенный рост числа случаев девиантного поведения: актуальными социальными проблемами XXI века являются суицид [4] и наркотическая зависимость [5]; различные психические расстройства стали одними из главных причин инвалидизации и преждевременной смерти [6].

Несмотря на возможность удовлетворения всех гедонистических потребностей, которые являются естественными, по мнению австрийского психоаналитика и мыслителя З. Фрейда, другой психиатр – В. Франкл – считает потребность самоопределения такой же вытекающей из природы человека [7].

К. Юнг в своих работах сделал вывод о том, что смыслоутрата является причиной многих неврозов и других психических заболеваний [8]. Именно В. Франкл и К. Ясперс независимо друг от друга описали ноогенные депрессии и неврозы, вызванные экзистенциальной фрустрацией [9].

Очевидно, что выходом из данной неблагоприятной ситуации, сложившейся на смене эпох, может стать обращение к мировому духовному наследию, в том числе к различным философско-религиозным течениям. Стоит и здесь отметить работы В. Франкла, который считает веру в наличие сверхсмысла одной из эффективных психотерапевтических основ [9]. Именно В. Франкл является основателем логотерапии [10], т.е. экзистенциального метода психотерапии, основанного на поиске смысла жизни.

Многие российские ученые считают, что

психологи

и

психотерапевты должны обращать внимание на вопросы религии при работе со своими пациентами [10].

В европейской культуре на сегодняшний день особенно актуально обращение к философии и эзотерике Востока [11]. Практики буддизма оказывают влияние на духовную сферу жизни общества, в частности огромный вклад этих направлений ощутим в психологи и психотерапии [12].

Буддизм относится к индийским философским школам и является неортодоксальным направлением, т.е. не признает главенства Упанишад, а имеет более выраженную этико-практическую направленность. Главный вопрос, который интересует буддизм – это бытие человека [13]. В основе буддизма лежат «четыре благородные истины», которые кратко можно сформулировать следующим образом: 1) существует страдание – «дукха»; 2) причиной страдания является желание; 3) существует отсутствие страдания – нирвана; 4) путь к прекращению страдания – достижения нирваны – Восьмеричный путь. Прекратить страдания можно только путем выхода из сансары (концепция Мокши), поэтому буддисты стремятся «угасить» все желания и страсти, перейти от всего земного в небытие (нирвану). Причем перевод термина «дукха» как «страдание» не совсем точен. Понятие «дукха» несколько шире – переживания, заключенные в нем могут быть и приятными, однако они непостоянны, а потому приносят страдание. Центральным в буддистской философии является понятие дхармы [14], которое имеет множество истолкований, одно из которых – составной элемент сознательной жизни. Дхармы составляют человеческое «Я». Группы дхарм, составляющие личность называются скандхами, их пять: тело, чувство, восприятие, волевой и деятельностный аспекты психики, сознание [15].

Популярность буддистских психотехник в настоящее время обусловлена двумя основными причинами: 1) позволяют изменить свои психические качества, способствуют решению личных психологических повседневных проблем; 2) сразу дают практические «плоды» в виде возможности управления собственной психикой. Кроме того, в условиях возрастающей значимости научного знания, буддизм не обязывает принимать что-либо на веру – буддисты утверждают, что даже если доказанное наукой противоречит сказанному в священных текстах, они будут вынуждены принять этот факт истинным [16]. Буддизм как религиозная вера основывается на устойчивой системе философского знания – последователи Будды принимают Учение Будды только после тщательной проверки [17].

Таким образом, буддизм – это спасение. Спасение путем изменения психики, избавления от чувства неудовлетворенности жизнью и, как следствие, напряженности, тревоги. Достигается эта цель четырьмя путями: 1) Познание; 2) Практическое деяние, аскетизм; 3) Созерцание и медитация; 4) Вера в спасительную силу Будды [18].

Для психологии и психотерапии, большей частью, представляет интерес третий пункт. Сейчас буддизм известен нам в двух формах: «хинаяна» ̶ отказ от всех связей с мирской жизнью, путь доступный лишь монахам, и «махаяна» ̶ путь доступный любому мирянину, важной частью которого является покровительство бодисаттв (небожителей). Первые методики по психическому самосовершенствованию встречаются в трактате «Паривара» [18], в котором описана буддистская система медитации, позволяющая избавить тело от беспокойств для достижения свободы духа.

Такая медитация включает две ступени. Первая делает психику устойчивой к негативным воздействиям, снижает невротические реакции.

Вторая – это наступление душевного покоя и ощущения единства с миром. Именно эти две ступени применяются в современной психологической практике, поскольку не меняют естественный уклад жизни и способны решать насущные проблемы душевного состояния. Существует еще три ступени, направленные на достижение нирваны и доступные лишь тем, кто встал на путь Будды [18].

Буддистские медитативные практики направлены на достижение полноты сознания, что и применяется в когнитивно-поведенческой психологии. Полнота сознания (английский термин – mindfulness), понятие, заимствованное из философии Востока, в психотерапии означает способность не вовлекаться в собственные мысли и чувства, проявление к ним созерцательного отношения, восприятие происходящего без оценки, а также концентрация на своей деятельности [12].

По мнению одного из ведущих специалистов в области применения медитации для борьбы со стрессом и болью Й. Кабат-Зинна, терапевтический результат наблюдается за счет, в основном, эффекта разделения себя с «негативным» состоянием и перехода в позицию наблюдателя и, как следствие, обретения большей целостности, нахождения в себе «островков спокойствия» [19].

Однако по данным исследований европейцы часто встречаются с трудностями при медитациях. Главным образом, проблемы связаны с выбором в пользу действия, нежели бездействия для преодоления негативного переживания, что не позволяет занять позицию наблюдателя. Кроме того, европейцам трудно принять, что какие-либо негативные факторы содержат источник преодоления себя, т.е. являются «союзниками». Обратно, иногда запущенное негативное состояние (например, заболевание) может привести не только к серьезным последствиям, но и даже к смерти [20].

Буддистские психопрактики находят все большее применение и новые различные формы в современной психотерапии и психокоррекции. По многочисленным данным исследований применение медитативных методик дает положительные результаты у пациентов с различными видами неврозов, в том числе и ноогенных, стрессом, а также у людей больных алкоголизмом [12].

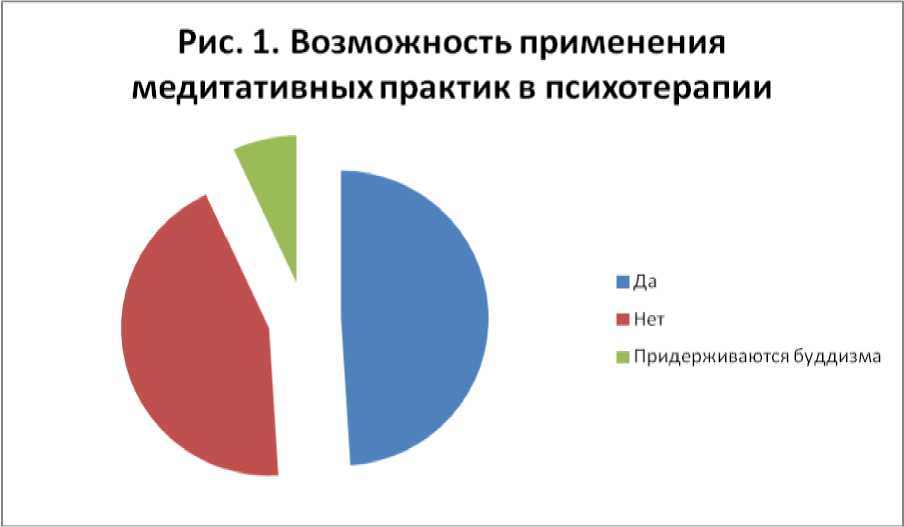

Стоит отметить, что обязательным спутником учебного процесса является эмоциональное перенапряжение, связанное с зачетами и экзаменами, большим объёмом информации и относительно малым количеством времени для его освоения [21]. Именно поэтому студенты высших учебных заведения очной формы обучения составляют особую группу риска развития стресса. С целью выявления солидарности студенческого общества с буддистскими психопрактиками был проведен социологический опрос, участниками которого стали 100 студентов 1-6 курсов лечебного, педиатрического, стоматологического, медикопрофилактического, фармацевтического факультетов, а также факультета клинической психологии и института сестринского образования ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского. Респондентам предлагалось ответить на вопрос – «Считаете ли Вы допустимым применение буддистских медитативных практик в современной психотерапии и психокоррекции (психологии)?». Предлагались следующие варианты ответов: «да», «нет», «я лично придерживаюсь духовных практик буддизма». Были получены следующие результаты: 49% опрошенных ответили «да», 44% ̶ «нет», а 7% студентов выбрали третий вариант ответа (рис. 1)

Приблизительно равное распределение голосов в пользу обеих противоположных сторон, вероятно, говорит о том, что эффективность буддистских методик получила известность среди российских студентов. Об этом свидетельствует также значительное количество ответов о применении данных психопрактик в жизни. Однако многие считают недопустимым их использование, возможно, в силу большого различия менталитета России, Запада и Востока; убежденности в ином философско-религиозном мировоззрении; несоответствии требований современной жизни мегаполиса принципам буддистских методик; неосведомленностью об аспектах применения данного учения в психотерапии.

Таким образом, доказана не только возможность, но и большая эффективность применения буддистских духовных практик в психотерапии и психокоррекции. Однако эти методы нуждаются в более активном внедрении в современную психологию и медицину, поскольку быстро и плодотворно решают множество психологических проблем, связанных с жизнью в современном обществе.

Список литературы Вопросы возможности применения медитативных практик буддизма в духовно-ориентированной психотерапии и психокоррекции

- Малохова Ю.В. Кризис смены эпох и духовное наследие как предпосылка гармонии бытия личности и общества//Вестник Омского университета. №3(73). 2014. С. 76-77.

- Ирицян Г.Э. Основы осмысления кризиса культуры: Ф. Ницше и постмодернизм//Вестник Адыгейского государственного университета. №2. 2010. С. 1-6.

- Экономическо-философские рукописи 1844 года//К. Маркс, Ф. Энгельс. М.: Политиздат, 1974. Т. 42. С. 41-174.

- Евсеев А.А. Статистический анализ тенденций и факторов суицидального поведения//Статистика и экономика. №6-2. 2012. С. 86 -90.

- Валькова У.В. Оценка накрологической ситуации в России на основе статистических данных//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. №115. 2009. С. 306-309

- Оценка уровня смертности от психических заболеваний и болезней системы кровообращения: проблемы кодирования и статистического учета случаев смерти/И.И. Самородская, М.А. Ватолина, В.Б. Белов, С.А. Бойцов//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. №5. 2014. С. 8-12.

- Стрелец Ю.М. Жизненный смысл вопроса о смысле жизни человека//Вестник Оренбургского государственного университета. №7(143). 2012. С. 233-242.

- Collected works of C.G. Yung: the practice of psychotherapy/Yung C. N.Y.: Princeton. University Press, 1966. 384 p.

- Зенцова Н.И., Каклюгин Н.В. Динамика смысложизненных ориентаций у лиц с опийной зависимостью, участвующих в реабилитационных программах религиозного и нерелигиозного типа//Вестник Московского университета. 2012. №3. С. 49-59.

- Зайченко А.А. Христиански-ориентированная психотерапия//Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. № 3. 2005. С. 105-107.

- Фахрудинова Э.Р. Проблема мудрости и морали в философии Конфуция. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук/Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. -Саратов, 2012.

- Тукаев Р.Д., Кузнецов В.Е. Универсальная гипнотерапия и психотерапия на основе полноты осознания: сходства, различия, терапевтические перспективы. Часть 2.//Социальная и клиническая психиатрия. Т. 23. №2. 2013. С. 67-72.

- Ерошина Т.А. Личность человека в философии Древнего Востока//Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. №1(4). 2014.

- Зарубко Е.Ю., Левкин В.Е. Ранний буддизм и когнитивная психология//Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. №3. 2006. С. 252-258.

- Буддизм: карманный словарь/Е.А. Торчинов. СПб: Амфора, 2002. 187 с.

- Уланов М.С. О причинах распространения буддизма на Западе в эпоху глобализации//Вестник Волгоградского государственного университета. №2. 2008. С. 68-72.

- Урбанаева И.С. Специфика буддизма как философии и религии//Вестник Бурятского государственного университета. №8. 2009. С. 61-69.

- Деринг В.В. Особенность практической психической деятельности в буддизме//Вестник Забайкальского государственного университета. №2. 2007. С. 159-163.

- Самоучитель по исцелению/Кабат-Зинн Й. Мн.: Поппури, 2002.

- Хайкин А.В. К методологии медитативных и процессуальных практик саморегуляции//Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2011. Т.1. №7. С. 16-19.

- Адаптация студентов к учебному стрессу/А.В. Арефьева, Н.М. Фатеева, Т.А. Глухих, А.А. Турышева//Здоровье и образование в XXI веке. Т. 14. №1. 2012. С. 89.