Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь - памятник культуры нового времени: вклад 2014 года

Автор: Беляев Л. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Новое время

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

В 2014 г. Ново-Иерусалимский монастырь дал новые данные для суждения о технологии и иконографии эпохи патриарха Никона. Это система горнов для обжига рельефных изразцов (до 1690 г.), произведенные изделия и печной припас. Особо интересен кусок колокола со сценой «Сошествие во Ад» (1658-1660 гг.).

Вестернизация России, историческая археология, новый иерусалим, изразцы, керамическое производство, литье колоколов, иконография

Короткий адрес: https://sciup.org/14328087

IDR: 14328087

Текст научной статьи Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь - памятник культуры нового времени: вклад 2014 года

Проект исследований Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в последние годы стал одним из эталонных в становлении археологии позднего периода (от конца Средних веков до ранней Российской империи). Исследования в разгаре, и ежегодно пополняют проект новыми материалами, надежно датированными и обеспеченными возможностью сопоставления с письменными источниками. Найдены десятки ранее неизвестных объектов, собраны тысячи индивидуальных находок эпохи строительства монастыря 1650–1690-х гг.

На их основе мы реконструируем технологии и процесс знакомства России с европейским «культурным кодом», новшества иконографии и многое другое (см.: Беляев, 2013. С. 30–42; Он же , 2014а. С. 48–61; Он же , 2014б. С. 2–5). Идея Никона раскрывается как попытка (возможно, не полностью осознанная самим патриархом) создать новый центр духовного тяготения, соединив новый потенциал России с достижениями европейской технической мысли, искусства, традиций почитания Святой Земли. Новый Иерусалим – своего рода церковный прото-Петербург, от закладки которого монастырь отделяет всего полстолетия.

На Запад уходят сами корни никоновской модели «переноса евангельской топографии»: она окончательно сложилась на Западе в период контрреформации в практике монашеских орденов (францисканцев, иезуитов), в форме «сакро монте» и «кальварий», трехмерных моделей Крестного пути, связанных с особой формой литургии, в которой использовались все художественные средства эпохи Барокко. Эта форма не характерна для Московии, но стала известна благодаря переселению сюда православного монашества и появлению в 1650-х гг. мастеров из Центральной Европы, знакомых с практикой строительства кальварий в Польше и Литве первой половины XVII века.

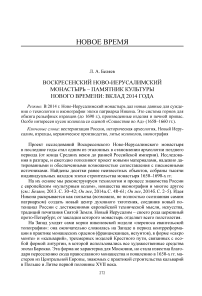

10 см

Рис. 1. Фрагмент верхней части колокола со сценой «Сошествие во Ад» (Воскресение). 1658–1660 гг. (?)

Обнаруженный фундамент базового элемента храма Гроба Господня, Капеллы франков, подтвердил точность воспроизведения плана иерусалимского прообраза, построение которого выдает руку европейского инженера. Уникальные керамические иконы (Пантократор, Распятие) соотносимы с художественным стилем Волыни и Подолья. На европейские прототипы указывают конструкции нескольких горнов для отливки колоколов и обжига изразцов, а также их продукция (например, фляжки в виде книги, распространенные в Европе – прямой прообраз «шутейных» предметов Петровской эпохи).

В 2014 г. набор производственных сооружений и изделий с европейскими прототипами пополнился массой новых элементов: раскрыт трехчастный керамический горн, последний обжиг в котором совершен в 1690 г.; найдены чудом сохранившаяся часть бронзового колокола и единственный пока изразец, соотносимый с фаянсами в традициях французского Ренессанса и раннего Барокко.

Случайно найденный фрагмент бронзового колокола (рис. 1) принадлежит его верхней части и несет иконную композицию «Сошествие во Ад» (православная иконографическая версия композиции «Воскресение»), выполненную в довольно высоком рельефе. По фрагменту проходит линия заусениц, оставшихся не срубленными; сама поверхность не заполирована – возможно, это часть неудавшейся отливки, по каким-то причинам отрубленная от колокола и сохраненная. Судя по месту находки в засыпке Больничных палат, недалеко от раскрытой в 2010 г. «колоколенной ямы», и по тому, что две стороны срублены под прямым углом, можно думать, что фрагмент отрезали и спрятали сознательно.

До нас дошел правый нижний угол сцены с изображением святых жен (мироносицы?). Сохранилась также часть фигуры стоявшего за ними Иоанна Предтечи (в традиционном рубище пустынника) и Иисуса Христа, попирающего врата Ада.

Известно, что, по замыслу патриарха Никона, первым из набора колоколов монастыря заложили большой Воскресенский колокол (весил около 500 пудов; «зачат» 1 сентября 1658 г., см.: Леонид (Кавелин) , 1876. С. 90 и далее). Вероятно, найденный фрагмент связан именно с ним: иконография главного колокола, действительно, включала сцену Воскресение/Сошествие во Ад; фрагмент почти плоский, а, следовательно, принадлежал колоколу большого диаметра (вес, при небольшой площади, около 22 кг).

Воскресенский колокол в 1726 г. пострадал во время пожара и позже (25.02.1786) был перелит с сохранением программы декора, но и в таком виде он до нас не дошел. В монастыре от XVII в. уцелели колокола «Трехсвятский», «Средний» и «Малый». Все колокола Нового Иерусалима имели поверхность, почти сплошь покрытую рельефами с пространными надписями, иконными и даже портретными изображениями – о чем можно судить и по описям, и по сохранившимся образцам. Это не типично для средневековой традиции. Тулово колокола обычно оставляли гладким, чтобы достичь лучшего звучания, а надписи использовали в очень ограниченном количестве.

Сложностью и декоративным характером композиции наш фрагмент сопоставим с оформлением «Трехсвятительского» колокола. Но иконографически они совершенно различны: композиция Сошествия во Ад выполнена в реалистической и экспрессивной манере европейского Барокко и заключена не только в простой картуш, но и в сочно вылитый лавровый венок-медальон. Считается, что большой Воскресенский колокол, в отличие от остального монастырского звона, слитого Степаном Турчаниновым, изготовил европейский мастер (П. И. Заборский?). Иконография это подтверждает.

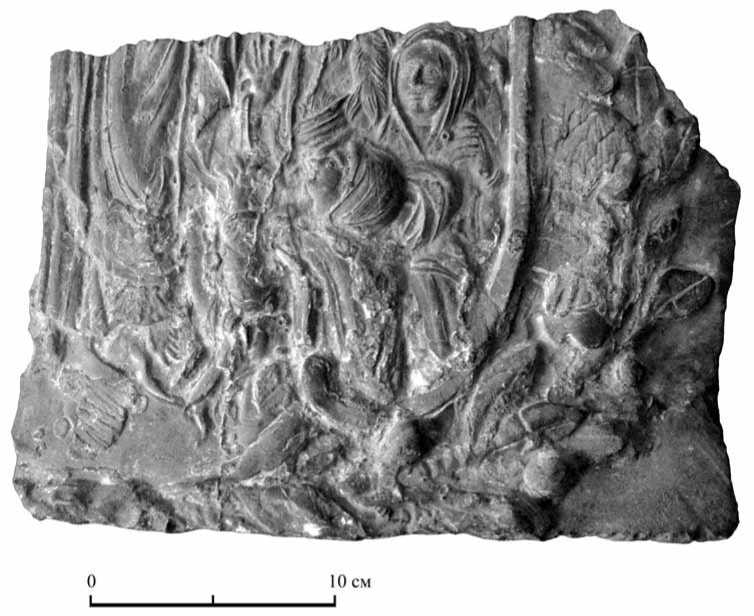

Не менее важны находки, связанные с системой из трех горнов для обжига изразцов, врезанных в склон монастырского холма (рис. 2). Это целый производственный комплекс из двух больших горнов, имеющих общую стенку (общий размер 385×347 см), и пристроенного к ним позже меньшего (150×176 см). Сохранились топочные камеры (103/110×136/140 см и 126/127×156 см), их перекрытие с продухами для горячего воздуха и низ обжигательных камер.

В одной из обжигательных камер осталась продукция: стоящие на ребре изразцы и обрушенный с борта штабель готовых изделий, а под ними – аккуратно установленные рядом друг с другом, рельефом вниз, обожженные экземпляры. В верхней части горна отложились и более поздние керамические изделия, позволяющие говорить о последнем десятилетии XVII в. как о моменте полной заброшенности. Внимание привлекают огромные архитектурные изразцы классических форм: базы и пилоны с рельефным декором «гирлянды плодов

Рис. 2. Керамические горны. 1660‑е – 1690 г. Вид с севера. Рисунок А. Ульяновой и фруктов», полуколонны, обвитые гроздьями винограда; венчающие их коронообразные капители; на некоторых есть дата производства – 1690 год. Эти изразцы прошли только первичный обжиг и не имеют следов поливы, но о вторичных обжигах напоминает толстый слой потеков поливы зелено-бирюзового цвета на поду обжигательных камер.

Среди отходов производства впервые встречен «печной припас» – набор подставок и креплений, которыми разделяли изразцы при обжиге: трехрогие столбики трех размеров на круглых плоских подставках и треугольные клинья, керамические «рассекатели жара» в виде крупных мисок с большими круглыми отверстиями по всей поверхности.

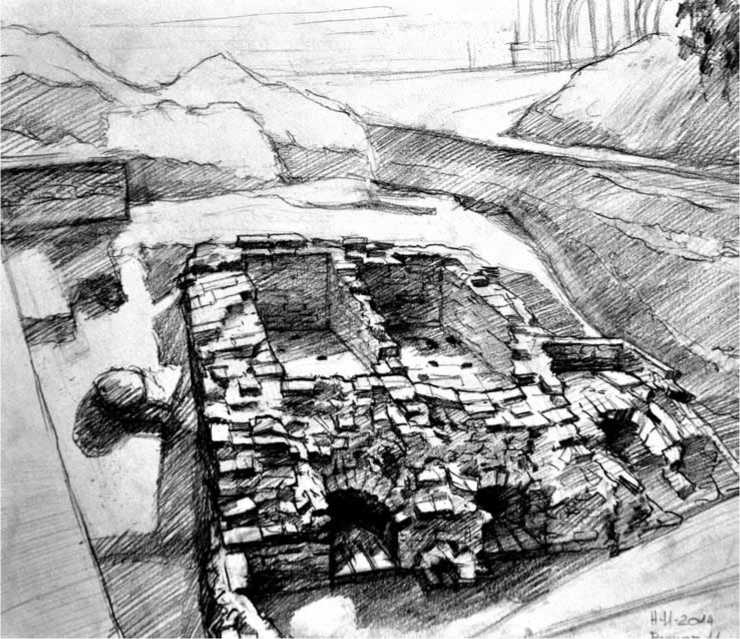

Не менее интересной, чем часть огромного колокола и система горнов для обжига керамики, оказалась находка небольшого архитектурного (судя по прямой румпе) рельефного полихромного изразца с уникальным для русского бестиария сюжетом (рис. 3, на вклейке, с. 392). В узкой рамке изображен рак, вылезающий на зеленый лист кувшинки, плавающей в синей воде. Как известно, в пространстве средневековых символов рак может выступать как образ перерождения, воскресения, Иисуса Христа. Однако это далеко не самый популярный его символ, и, возможно, требуется иное толкование. Реалистичность образа, техника полихромного полуфаянса, общая стилистика и само обращение к существу земноводного мира указывают, возможно, на знакомство мастера с традицией «сельских» блюд, восходящей к мастерской Бернара Палисси – в таком случае раскрыть семантику образа можно и через сюжет «Сотворение мира», характерный для последователей французского керамиста. Так или иначе, западное происхождение ново-иерусалимского мастера, его знакомство с барочной системой художественных образов очевидно, и дальнейший поиск аналогов должен проводиться в этом направлении.

Список литературы Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь - памятник культуры нового времени: вклад 2014 года

- Беляев Л.А., 2013. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь как памятник археологии начала Нового Времени//РА. № 1. С. 30-42.

- Беляев Л.А., 2014а. Керамические иконы Христа в Ново-Иерусалимском монастыре. Предварительная публикация находок 2014 года//В созвездии Льва: сб. ст. по древнерусскому искусству в честь Льва Исааковича Лифшица/. М.: Гос. ин-т искусствознания. С. 48-61.

- Беляев Л.А., 2014б. Фляга патриарха Никона и ее европейские аналоги//Живая старина. № 4. С. 2-5.

- Леонид (Кавелин), 1876. Историческое описание Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря, составленное по монастырским актам настоятелем оного архимандритом Леонидом. М.: Унив. тип. 780 с