Воспитание молодежи и новое качество педагогических работников

Автор: Михайлов Сергей Григорьевич

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Ценностные ориентации молодежи и новое качество педагогических работников

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются процессы воспитания молодежи, определяются рефлекторные социальные и социально-профессиональные действия, осуществляемые для достижения поставленных целей, фиксации жизненной позиции приоритетов в общественных контактах. Эмпирически определяются признаки социального здоровья молодежи и его зависимость от организации учебного процесса, а также роли педагогов в процессах социализации и социально-профессиональной ориентации в общественном развитии и общественных контактах.

Молодежь, воспитание, педагог, деятельность, социальное действие, мотивация, социальное здоровье, социально-профессиональная ориентация, самооценка, знания, умения, навыки, компетенция, образовательная услуга, социализация, институты социализации

Короткий адрес: https://sciup.org/142229388

IDR: 142229388 | УДК: 364.64 | DOI: 10.51692/1994-3776_2021_1_53

Текст научной статьи Воспитание молодежи и новое качество педагогических работников

В современных условиях социально-экономического развития проблеме воспитания молодежи и формирования новых технологий педагогической деятельности придается все большее значение. В широком смысле, воспитание представляет собой процесс и результат усвоения и активного воспроизводства социальными субъектами накопленного общественного опыта, который охватывает образовательную, экономико-организационную, социально-психологическую и предметно-деятельную среду. В процессе воспитания индивидов или групп молодежи формируется система рефлекторных социальных и социально-профессиональных действий, осуществляемых человеком для достижения определений цели, фиксации жизненной позиции, приоритетов в профессиональной и общественной работе.

1 Михайлов Сергей Григорьевич, доктор социологических наук, профессор. Профессор кафедры Социологии и управления персоналом Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

S. Mikhailov, Doctor of Sociological Sciences, Professor. Professor of the Department of Sociology and Human Resource Management, St. Petersburg State University of Economics.

В последние годы, особенно в период смены общественной формации, преобладания общественных отношений рыночного типа, воспитание становится важнейшим условием качественно нового системного мировоззрения, которые конкретизирует в модельном мышлении как совокупности способностей, умений, навыков, опыта и, в конечном счете, компетенции наиболее востребованных в современных социальных и социальнопрофессиональных практиках.

Важным в организации процесса воспитания молодежи становится наиболее привлекательная, творческая, созидательная деятельность, в которой проявляются направленность, сосредоточенность и актуализация социально-профессиональной деятельности каждого из субъектов общественных отношений.

В процессе воспитания наиболее полно проявляют такие признаки социальнопрофессиональной деятельности как:

-

- объективная обусловленность творческого технологического процесса;

-

- единство мотивационных, эмоционально-волевых, интеллектуальных, физических, биоэнергетических, и практических компонентов в творческой профессиональной деятельности;

-

- обусловленность профессионального творчества проблемной ситуацией;

-

- использование нестандартных, оригинальных, оптимальных, рациональных приемов, средств и т.п. и их сочетание;

-

- направленность, нацеленность, сосредоточенность субъекта профессиональной деятельности на поиск нового способа, приема решения возникающих творческих специальных задач и их реализацию в профессиональной деятельности.;

-

- совокупность способов, приемов, методов и, несомненно, способностей, обеспечивающих конкретные действия по достижению поставленных целей;

-

- формирование профессиональной позиции индивидов и групп, основанной на компетенциях, методах саморазвития, общения и самосознания;

-

- конкретизация предметно-деятельных знаний, необходимых для опережающего профессионального развития;

Процесс воспитания предполагает и формирование нового экономического мышления, организационной культуры.

А.А. Бодалев, анализируя данную проблему, отмечает, что взаимозависимости человека существуют и с социально-экономическими условиями общества, и с конкретным временем, в котором он живет, и с социальной принадлежностью, и с конкретной ситуацией, которая существует в данный момент, и с собственной реальностью. [1]

В воспитании молодежи, видимо, целесообразно обратить внимание на установки в формировании их жизненной позиции, также, как: способность к творческой деятельности, активность, предприимчивость, адаптивность к изменениям в сфере приложения труда, предметная социализация, культура поведения и т.п.

При рассмотрении воспитания как постоянно возобновляемого процесса, оно выполняет и целый ряд функций:

-

- познавательно-гносеологических;

-

- экологических;

-

- регулятивных; инвариантных и интегративных, обеспечивающих активизацию человека в системе общественных отношений и практик, формирование современного типа образованности человека.

Таким образом, можно утверждать, что цель воспитания молодежи в современных условиях состоит в создании материальных, духовных, организационных условий для формирования у каждого гражданина целостного комплекса социально-ценностных качеств, взглядов, убеждений, обеспечивающих его успешное развитие, что позволяет в системе общественных отношений и практик решать задачи по формированию научного мировоззрения у персонала, основу которого составляет патриотизм, профессионализм, нравственность и приверженность закону; развитию положительной мотивации в труде, творческому отношению в выполнении своих обязанностей, добросовестности и активности в решении практических задач; гармоничному целостно-ориентированному развитию каждого работника на единой основе его возможностей и требований производства; овладению общечеловеческими ценностями, историческим опытом и патриотическими традициями Отечества; обеспечению высокой культуры общения и взаимоотношений в трудовом коллективе на основе уважения к закону, сложившихся социально-значимых внутриколлективных норм; активизации роли воспитания в едином и целостном укладе повседневного труда и жизни. [8]

Конкретизация социально-ценностной направленности процессов воспитания молодежи реализуется посредством систематизации воспитательных функций: статусно-позиционных, определяющих социальное положение индивида и групп, роли и место в системе общественных отношений и практик, обязанностей и ответственности за результаты своего труда и общественной жизни; формирующее-развивающих процессов саморазвития, самооценки, самоучастия в трудовой деятельности и общественной работе; информационнокоммуникативной, предполагающей развитие профессиональных и межпрофессиональных коммуникаций и социально-значимых взаимоотношений в коллективах различного типа; мотивационно-мобилизующих индивидов и групп к приобретению знаний , умений, навыков и опыта работы при переходе от простого к более сложному труду, инновационному труду; профилактической, составляющей основу прогнозирования поведения, преодоления возможного отклоняющегося от общественных норм поведения.

Алгоритм воспитательной деятельности указывает на строгую ее последовательность: анализ фактического положения, выявление противоречий в целостном деятельновоспитательном процессе и определение путей их разрешения; планирование эффективных воспитательных мер и организациях их исполнения для достижения требуемого воспитательного воздействия; создание условий для эффективного воспитания в учреждении; оценка результатов воспитательной деятельности и коррекция всего деятельновоспитательного процесса.

Воспитание молодежи способствует формированию социально-профессиональной среды, адекватной современным вызовам общественного развития, в том числе и обусловленных Четвертой промышленной революцией, активным сектором контрой является и Россия [12], а также необходимостью опережающего профессионального развития, предполагающего активизацию включения молодежи в процессе труда [9].

При всей определенности структуры, содержания и направленности процесса воспитания молодежи, можно отметить его недостатки и основные меры по его эффективности и качеству. Во многом, по нашему мнению, процесс воспитания молодежи воздействует на настроение и чувство своего места в будущей трудовой деятельности (см.табл.1).

С уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее респонденты, которым свойственно вполне оптимистичное настроение - 69,8%. В группе молодых людей с озабоченным, подавленным настроением всего 4,8% респондентов, которые смотрят в будущее оптимистично. С чувством беспокойства и страха оказалось больше участников опроса, которые время от времени испытывают разочарование, горечь - 48,2%.

Таблица 1.Настроение и чувство по отношению к будущему (в%)

|

Суждения |

Да |

Нет |

|

1. Я подвержен влиянию внешних обстоятельств |

62,7 |

37,3 |

|

2. Я подвержен влиянию других людей |

33,2 |

66,8 |

|

3. У меня бывают проблемыво взаимоотношениях с другими людьми |

62,1 |

37,9 |

|

4. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач |

79,8 |

20,2 |

|

5. Я умею превращать недостатки в достоинства |

65,4 |

34,6 |

|

6. Мне свойственно искать радостьв жизни |

83 |

17 |

|

7. Меня часто одолевают чувства тревоги и страха |

27,5 |

72,5 |

|

8. Я склонен к психологическим переживаниям |

55,8 |

44,2 |

|

9. Я часто чувствую свою беспомощность |

19,1 |

80,9 |

|

10. Испытываю чувство одиночества |

30,6 |

69,4 |

|

11. Полагаю, что сейчас в обществе преобладает чувство оптимизма |

52,5 |

47,5 |

|

12. Живу мирной и спокойной жизнью |

70,5 |

29,5 |

|

13. Считаю, что сейчас в обществе преобладает чувство пессимизма |

39,8 |

60,2 |

|

14. При своем индивидуализме я иногда склонен жертвовать личными интересами ради других людей |

70,8 |

29,2 |

|

15. Мне свойственен самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) |

75,7 |

24,3 |

|

16. Мне свойственна склонностьк саморазрушению (употребляю алкоголь, наркотики и т.п.) |

19,6 |

80,4 |

|

17. Я чувствую общественное признание (уважение окружающих) |

76 |

24 |

|

18. Мне свойственна терпимость к взглядам и мнениям других, умение прощать их ошибки и т.п. |

87,9 |

12,1 |

|

19. Мне присуще чувство ответственности (чувство долга, умение держать слово) |

91,8 |

8,2 |

|

20. У меня сформировались высокие запросы (притязания) |

52,3 |

47,7 |

|

21. Я осознаю эффективность, продуктивность своих дел (учебы, работы и т.п.) |

79,4 |

20,6 |

Данные социальные показатели формируются посредством самооценивания и могут отражать различные аспекты жизнедеятельности с позиции их влияния на социальное здоровье молодежи (см.табл.2).

Таблица 2.Состояние социального здоровья молодежи в зависимости от самооценки(в % по строке)

|

Настроение |

Чувство по отношению к будущему |

||

|

С уверенностью и оптимизмом |

Спокойно, но без особого оптимизма |

С беспокойством и страхом |

|

|

В общем, вполне оптимистично настроен |

69,8 |

47,0 |

26,8 |

|

Время от времени испытываю разочарование, горечь |

25,4 |

41,4 |

48,2 |

|

Часто бываю озабочен, подавлен |

4,8 |

11,6 |

25,0 |

|

Итого: |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

Результаты самооценки показывают, что она имеет определенное значение для диагностики нравственных мотивов, социальных потребностей, сформированных индивидуальных мнений и умонастроений. Все перечисленные факторы являются коррелятами социального здоровья. Адекватная самооценка формирует чувство благополучия человека, которые позитивно отражается на его личном и социальном здоровье. [12]

Таблица 3. Результаты самооценки молодежью своего социальногоздоровьяпо группесоциальных показателей, в %

|

Результаты самооценки Суждение |

Состояние социального здоровья молодежи |

|||||

|

Положительное |

Проблемное |

Неудовлетворительное |

||||

|

да |

нет |

да |

нет |

да |

нет |

|

|

Меня часто одолевают чувства тревоги и страха |

26,3 |

73,7 |

48,7 |

51,3 |

56,5 |

43,5 |

|

Полагаю, что сейчас в обществе преобладает чувство оптимизма |

63,4 |

36,6 |

52,0 |

48,0 |

45,7 |

54,3 |

|

Считаю, что сейчас в обществе преобладает чувство пессимизма |

21,0 |

79,0 |

40,7 |

59,3 |

46,0 |

54,0 |

|

Я осознаю эффективность, продуктивность своих дел (учебы, работы и т.п.) |

80,6 |

19,4 |

45,4 |

54,6 |

31,3 |

68,7 |

|

У меня бывают проблемы во взаимоотношениях с другими людьми |

38,0 |

2,0 |

48,3 |

51,7 |

61,5 |

38,5 |

|

Я чувствую общественное признание (уважение окружающих) |

82,2 |

17,8 |

36,0 |

64,0 |

44,6 |

55,4 |

При всем позитивизме социальных показателей, отражающих социальное здоровье молодежи, необходимо отметить и признаки отклоняющегося от действующих норм поведения. Так, Ф.Э. Шереги приводит следующие данные:

По мнению учителей средних школ, учащимся 9-11 классов, в которых происходит, в основном, формирование гражданской позиции, присущи следующие отрицательные качества: эгоизм - 28,3%, неряшливость и неаккуратность - 9,5%, склонность к обману -23,0%, неуважение старших по возрасту -24,8%, лень и нежелание учиться - 36,3%, грубость и хамство - 21,0%, черствость и нежелание помочь другим - 15,3%, жестокость - 13,0%, дурные привычки (курение, потребление спиртных напитков, наркотиков) - 61,8% [13].

Признаки отклоняющегося поведения у учащихся средних школ отмечает и педагогический персонал. В частности, у учащихся по мере взросления (5-6 - 9-11 классы) такие человеческие качества, как: доброта и отзывчивость; искренность и правдивость; уважение старших и желание помочь другим; отсутствие дурных привычек, в значительной степени утрачивают свое значение. В большей степени проявляются такие качества как: неуважение старших; лень и нежелание учиться; грубость и хамство; дурные привычки.

Заметим, известным фактом является то, что духовно-нравственное воспитание молодежи становится первопричиной формирования у молодежи профессионально-трудовой мотивации, активизации в трудовой и общественной жизни. По мнению М. Чернявской, ценностные ориентации молодежи связаны, в первую очередь, с любовью, благополучием семьи, внутренней гармонией, счастьем [10], а А.Ю. Бубнов отдает приоритет в этом вопросе героико-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию [2].

Отношение к видам воспитания молодежи высказали и учителя средних школ [7]. (см.табл.4):

Таблица 4.Отношение учителей к различным направлениям воспитания учащихся, %

|

ВИДЫ ВОСПИТАНИЯ |

Это сегодня Самое актуальное |

Это сегодня В школе реализуется успешно |

Это сегодня в школе реализуется слабо |

Это не входит в задачу общеобразовате льной школы |

Затруднил ись ответить |

|

Трудовое воспитание |

39,8 |

37,8 |

37,3 |

1,8 |

23,3 |

|

Эстетическое, художественное воспитание |

28,8 |

33,3 |

36,0 |

2,5 |

28,3 |

|

Нравственное воспитание |

71,8 |

32,5 |

53,8 |

2,0 |

11,8 |

|

Формирование правовой культуры |

30,0 |

15,8 |

45,5 |

6,8 |

32,0 |

|

Формирование политической культуры |

11,5 |

8,8 |

37,8 |

14,8 |

38,8 |

|

Формирование чувства гражданственности, патриотизма |

46,0 |

34,5 |

37,0 |

4,8 |

23,8 |

|

Формирование культуры физического совершенства |

25,8 |

33,0 |

34,3 |

2,3 |

30,5 |

|

Подготовка к семейной жизни |

28,0 |

3,5 |

48,8 |

16,5 |

31,3 |

|

Формирование этнической (национальной) толерантности |

21,8 |

10,5 |

34,3 |

20,5 |

34,8 |

|

Формирование религиозной (конфессиональной) Толерантности |

14,0 |

5,5 |

25,3 |

36,8 |

32,5 |

|

Формирование чувства уважения к истории страны (исторического сознания) |

36,0 |

35,5 |

33,3 |

3,8 |

27,5 |

|

Формирование экономического мышления (принципов рыночных отношений, уважения к собственности) |

24,3 |

16,5 |

37,8 |

12,8 |

33,0 |

Из перечисленных направлений воспитания сегодня в школе реализуется на среднем уровне: трудовое воспитание, формирование чувства патриотизма, чувства уважения к истории страны, культуры физического совершенства, нравственное воспитание, эстетическое воспитание. Слабо реализуется в школе подготовка к семейной жизни, формирование экономического мышления, политической культуры, правовой культуры, этнической (национальной) толерантности [5].

Что касается конфессиональной толерантности, то 37% учителей уверены, это направление не входит в задачу общеобразовательной школы, и только 20% указали, что в школе такая работа , с той или иной интенсивностью, ведется.

Наряду с перечисленными направлениями воспитания учащихся, 76%учителей и 72% руководителей школ считают целесообразным углубление экологического воспитания. Это воспитание, прежде всего, в рамках социальной экологии, должно быть реализовано по следующим направлениям: экология природы; этика семейных отношений (экология семьи); правовая культура (экология гражданского общества); этика социальных отношений (нравственная экология); межэтническая толерантность (экология межэтнических отношений).

С точки зрения 51% учителей и 68% руководителей школ, необходимо расширить самоуправление учащихся , что явно будет способствовать улучшению воспитательного процесса в школе, однако, 47% учителей и 32% руководителей школ полагают, что в расширении самоуправления учащихся нет необходимости (см. рис. 9).

Таким образом, налицо раскол в общественном мнении педагогов по вопросу о расширении самоуправления учащихся. Такую идею поддерживают, прежде всего, представители старшего поколения учителей.

По мнению 37% учителей, самоуправление учащихся могло быть реализовано в форме ученических общественных организаций (старосты, учкомы, комитеты самоуправления); по мнению 29% - в форме совета старшеклассников, совета школы.

Предложения руководителей школ сводятся к следующему: создание совета старшеклассников, совета школы.

Предложения руководителей школ сводятся к следующему: создание совета старшеклассников, совета школьного самоуправления учащихся, детских и молодежных организаций, общешкольного старостата, школьного «парламента», совместных с учащимися педагогических советов; совета младших школьников и старшеклассников, объединенных в «совет дела». Заметим, что речи о трудовом воспитании школьников, их начальный профессиональной ориентации речи нет. В то же время беседы со старшеклассниками школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области (N-78) показывают, что большинство учащихся предъявляют к организации труда требования, отличающиеся, с одной стороны, достаточно выраженной ориентацией на общественно значимые цели, принесение ощутимой пользы обществу, а с другой - установкой на самореализацию, на раскрытие собственных возможностей и способностей.

Стоит отметить, что свои желания многие учащиеся реализовать возможности не имеют, так как реальная действительность существенно отличается от той картины, обозначенной как предоставление услуги в приобретении знаний.

В целом ряде школ в время каникул, особенно каникул летних, организуется взаимодействие с конкретными предприятиями и организациями по приобщению школьников к трудовой деятельности. Распределение оценок, результирующих включенность школьников в процесс труда, представлено в таблице 5.

Таблица 5. Мнение учащихся и их родителей о различных сторонахорганизации обучения рабочим профессиям, (в % к числу опрошенных) *

|

Стороны организации обучения рабочим профессиям |

Мнение учащихся № - 104 |

Мнение родителей № - 65 |

||

|

Да |

Нет** |

Да |

Нет |

|

|

Учителя част интересуются успехами школьника я овладении рабочей профессией |

20 |

64 |

31 |

34 |

|

Была возможность выбрать для обучении ту рабочую профессию, которую хотелось |

31 |

59 |

29 |

68 |

|

Администрации предприятий предоставляет школьникам серьёзную, ответственную роботу |

30 |

55 |

23 |

44 |

|

Обучение построено так. что чувствуется связь теоретических занятий и практики |

33 |

51 |

42 |

31 |

|

Времени на практическое освоение профессии отводится достаточно |

46 |

48 |

46 |

37 |

|

Практика по профессии организована так. что школьник видит результаты своего труда, ощущает пользу от своей работы |

40 |

46 |

39 |

34 |

|

Есть возможность почувствовать самостоятельность, попробовать силы в настоящей работе |

43 |

46 |

41 |

40 |

|

Подсобные работы не составляют главную часть практики |

40 |

45 |

34 |

39 |

|

Чувствуется. что администрации предприятия, где школьники проходят практику, заинтересована в из труде |

39 |

43 |

32 |

37 |

|

Можно приобрести полезные трудовые навыки |

48 |

40 |

56 |

23 |

|

Времени на теоретическое знакомство с рабочей профессией отводится достаточно |

55 |

З8 |

52 |

30 |

|

Можно получить хорошую подготовку по рабочей профессии, довольно глубоко овладеть ею |

З8 |

47 |

42 |

33 |

-

* В анкете для учащихся использовались 7-балльные биполярные шкалы, в анкете для родителей - 5-балльные. В таблице представлены суммарные оценки положительного и отрицательного полюсов шкал.

-

* * «Нет» означает, что респондент выразил согласие с противоположным суждением.

Эффективность деятельности школьной системы трудового и профессионального обучения во многом определяется тем, насколько она одобряется и поддерживается в семье. Первым шагом, который должен быть сделан для того, чтобы обеспечить однонаправленность влияний таких важных институтов социализации, как семья и школа, чтобы действие одного из них не сводилось к нулю противодействием другого, чтобы цели и средства их деятельности были едины, чтобы противоречия между ними и взаимные обвинения не усложняли и без того чрезвычайно сложный процесс самоопределения подростка и выбора профессии, должно стать выявление позиций по самому широкому спектру вопросов, связанных с трудовым и профессиональным обучением, которые доминируют во взглядах представителей вышеназванных институтов. Чтобы школа смогла вступить в конструктивный диалог с семьей и надеяться на сотрудничество, к конкретным предприятиям или организациям. В чем же здесь может возникнуть проблема. Во первых, более 80% опрошенных родителей считают желательным для своих детей получение высшего образования и 95% в старших классах используют свободное время для репетиторства. Меньшая часть родителей полагает, что взаимодействие школы с предприятиями и организациями создают предпосылки получения детям представления о настоящей трудовой деятельности взрослых (67%); приобрести полезные трудовые навыки (62%); выработать привычку к длительной напряженной работе, физическому труду (59%). Половина опрошенных считает, что подростки должны получить хорошую подготовку по одной рабочей профессии. 39% родителей полагают, что важно попробовать свои силы в работе по нескольким рабочим профессиям, и, наконец, 29% опрошенных считают важным, чтобы школьники ознакомились с вопросами экономики и организации производства.

Родители, пожелавшие, чтобы их дети поступили в высшие учебные заведения, но не прошедшие по конкурсу, считают, что возможна работа по рабочей специальности (27,0%), а 24% полагают, что нужно заняться дополнительной подготовкой для поступления в ВУЗ в следующем году.

Приведенный теоретический и эмпирический материал свидетельствует о несовместимости мнений школьников, родителей, представителей работодателей относительно направлений и условий привлечения детей к труду, трудовому воспитанию, приобщению к реализации целей общественного развития.

Предметную несовместимость принципов и методов процессов воспитания молодежи и ее результатов отметил и Е.Г. Слуцкий, который типологизировал модель по следующим признакам: поколение надежд -29,2%, потерянное поколение - 13,2%, равнодушное поколение - 22,0%, циничное поколение - 8,8%, растерянное поколение - 16,0%, скептическое поколение - 7,7%, другое - 3,3%.[14].

Подобные социальные оценки обуславливают необходимость привлечения внимания исследователей и практиков к проблеме социализации молодежи - сложному и противоречивому процессу «вхождения» молодого поколения в мир «взрослых», освоения всего многообразия общественных отношений, духовной и материальной культуры, созданной старшим поколением. И здесь необходимо вспомнить, что человек есть раздвоенная реальность (Homoduplex), в которой индивидуальное и социальное существуют, фактически не смешиваясь. Одновременно социум есть совокупность индивидов, каждый из которых обладает потребностями, мотивами, влечениями, устремлениями, что определяет уровень притязаний каждого из них, мотивы аффиляции и мотивы просоциальные, направленные на общественное взаимодействие и благополучие. Эти положения одинаково относятся и к учащимся и к педагогу - представителю, уже сложившейся, по крайней мере, контурно, социальной среды. А это предполагает углубление степени сформированности профессионально-педагогических умений, определяющих результативность труда педагога. По составу мнений каждого педагога можно отнести к одному или нескольким уровням познавательно-предметной деятельности, среди которых:

-

1) репродуктивный - умеет пересказать другим то, что знает сам;

-

2) адаптивный - умеет приспособить свое сообщение к аудитории слушателей;

-

3) локально-моделирующий - владеет стратегиями формирования у учащихся системы знаний, умений, отношений по отдельным разделам курса, программы;

-

4) системно-моделирующий знания - владеет стратегиями формирования системы знаний, навыков, умений по курсу в целом;

-

5) системно-модулирующее творчество - владеет стратегиями превращения своего предмета в средство формирования творческой личности, способности к саморазвитию в новых условиях [3].

Самоотнесение педагога к одному из умений педагогического мастерства, несомненно, развивает его самосознание, которое рассматривается нами как постоянно возобновляющийся процесс познания самого себя, отношения к самому себе, отношения к мнению окружающих о деятельности педагога.

Можно согласиться с мнением И.И.Чесноковой о том, что фиксируя умения педагога по определенным показателям, мы не только способствуем развитию его личности, но и вводим в оборот предметно-деятельную направленность самосознания [11]. Самосознание педагога может стать своеобразным аккумулятором новых знаний, соответствующих требованиям развития всего спектра общественных отношений, включая:

-

- знания о тех общих чертах и характеристиках, которые объединяют субъекта с другими людьми, - «присоединяющая» образующая;

-

- знания, выделяющие «Я» субъекта в сравнении с другими людьми, -«диффиренцирующая» образующая.

Необходимо заметить, что феномен новых знаний состоит в появлении и проецировали на педагогическую деятельность восьми актантов:

-

- лидерство, властность; 2 - уверенность в себе, самоуверенность; 3 - требовательность, непримиримость; 4 - скептицизм, упрямство; 5 - уступчивость, кроткость; 6 - доверчивость, послушность; 7 - добросердечность, несамостоятельность; 8 - отзывчивость, бескорыстие.

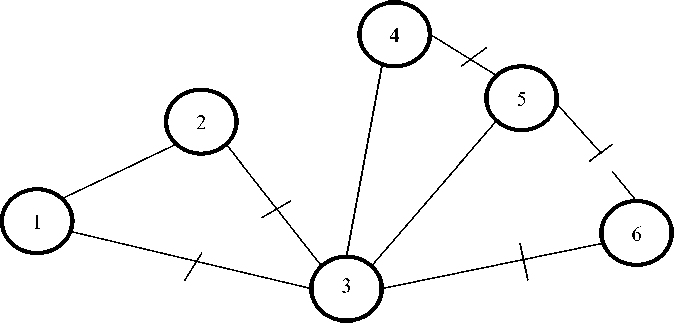

Рисунок 1. Связь абсолютного (модуль) отклонения самооценки педагога от идеала по параметру «лидерство» с некоторыми особенностями его личности

(корреляционные связи): 1 - оптимальность мотивационного комплекса; 2 - тенденция к лидерству, властности; 3 - абсолютное отклонение самооценки от идеала по «лидерству»; 4 -то же по параметру «уступчивость»; 5 - отклонение (со знаком) самооценки от идеала по параметру «лидерство»; 6 - то же по параметру «уступчивость»; + - связь отрицательная.

Для выявления структуры связей самооценки педагога с указанными параметрами, характеризующими личность, целесообразно применить процедуру корреляционного

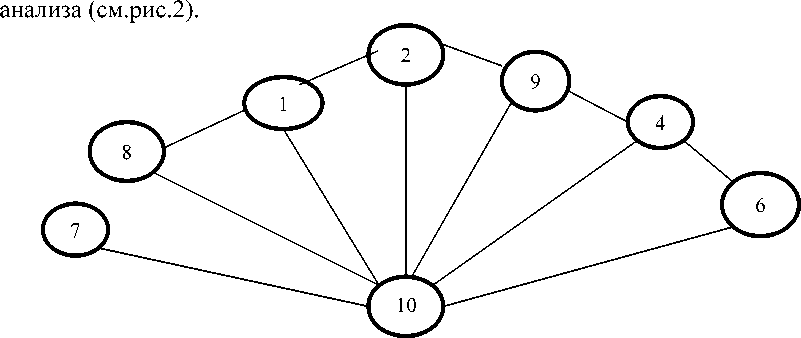

Рисунок 2. Связь отклонения (с учетом знака) самооценки педагога от идеала по параметру «лидерство» с некоторыми особенностями его личности

(корреляционные связи): 7 - внутренняя мотивация; 8 - внешняя положительная мотивация; 9 - тенденция к уступчивости; 10 - отклонение (с учетом знака) самооценки от идеала по параметру «лидерство» + -

Приведенный теоретический и эмпирический материал о направленности ценностных ориентаций молодежи и педагогического персонала свидетельствует о разнонаправленности действий по приобретению новых знаний, их фиксации в сознании, накоплению и обмену.

Известно, что деятельность человека имеет сложное иерархическое строение, обусловленное приобретенными знаниями, опытом, навыками, составом компетенций, а также социальных действий, направленных на реализацию поставленной цели в определении жизненной позиции людей. Можно полагать, что основными характеристиками понятие «действие» являются: сознание индивида в виде постановки, визуального сопровождения и поддержания цели в различных условиях жизнедеятельности и жизнеспособности; поведение индивида, связанное с уровнем притязаний в системе общественных отношений; аффиляцией (стремлением к общению); отвержение или боязнью быть непринятым и непонятным в окружающей социальной среде; формирование просоциального мотива взаимодействия индивида в социальной среде. Одновременно отметим, что А.Н. Леонтьев считает, что понятие «действие» выводит деятельность человека в предметный и социальный мир [4]. Видимо, данные поведенческие конструкты и соответствующие им социальные действия молодежи должны быть предметом внимания в образовательном процессе.

В начале XX века существовала и развивалась комплексная наука о детях, их обучении и воспитании - педология. В рамках данной науки успешно сотрудничали педагоги, психологи, медики, физиологи и другие ученые. Имелись научные центры, где готовили педологов, научные лаборатории, в которых специалистами различных направлений разрабатывались проблемы детства. Основная идея педологии состояла в понимании того, что у разных людей имеются значительные различия в способностях и их проявлениях в учебном процессе. Как следствие, и педагогический процесс желательно строить с учетом индивидуальных способностей учеников, что является одним из значимых факторов гармоничного развития личности, фацилитации (положительное стимулирующее влияние поведения одних людей на деятельность других), поддержание, внушение, конформность и следование общественно признанным нормам.

К настоящему времени в общественных практиках сложилась ситуация, при которой педагог не рассматривается как ключевая фигура учебного процесса, является «посредником» в предоставлении образовательных услуг. Данное посредничество, по нашему мнению, становится первопричиной того, что воспитание как общественно значимое явление носит в образовательной услуге не обязательный характер. Как следствие, можно утверждать, что отсутствие предметно-деятельной позиции педагога в процессе воспитания молодежи сказывается на состоянии ее социализации - процесса и результата активного усвоения молодежью норм, ценностей, идеалов, установок и правил поведения, значимых в решении общественно значимых задач.

Состояние социализации молодежи приводит к социальной аномии, то есть к отношениям в морально-ценностных и поведенческих установках. При этом, как известно, личность лишается всякого чувства преемственности, традиционно освобождает себя от всяческих обязательств перед обществом, что ставит ее в неопределенное социальное положение, лишает связей и способствует дальнейшему росту отклоняющегося и саморазрушительного поведения.

Отклонение в морально-ценностных и поведенческих установках молодежи ведет к увеличению индивидуализации и одновременно к подрыву коллективного надзора в обществе, где нормативные стандарты поведения либо серьезно ослаблены, либо отсутствуют, что создает дополнительные условия криминализации общества, а социальная система оказывается не в состоянии справиться с ростом преступности. Это же становится причиной отчуждения молодежи от сферы труда, приобщенности к быстрому и без затратному зарабатыванию денежных средств.

Социализация молодежи не должна нести в себе спонтанности, а иметь институциализированный характер.

Институты социализации представляют собой систему специально созданных или естественно сложившихся учреждений и органов, функционирование которых направлено на развитие как индивидов, так и различных групп молодежи, прежде всего, путем героика-патриотического и духовно-нравственного воспитания. В этих институтах социализации молодежи может происходить освоение духовно-нравственных идеалов, принципов и норм, выработка предоставлений о патриотизме, гражданском долге, справедливости, добре, зле, что осуществляется через духовно-нравственное воспитание, которые органично вплетено в повседневную деятельность.

В свою очередь, духовно-нравственное воспитание молодежи становится первопричиной формирования у молодежи профессионально-трудовой мотивации, активизации в трудовой и общественной жизни [6].

Список литературы Воспитание молодежи и новое качество педагогических работников

- Бодалев А.А. Личность и общение. - М.; 1995, с.37

- Бубнов Ю.А. Противоречивость секуляризационных процессов в ценностных установках установках российской молодежи. - М., МГУ, 1992.

- Кузьмина Л.К. Способности, одаренность, талант учителя. - Л., 1985.

- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - 2-е изд. - М.: Политиздат,1997.

- Потемкин В.К. Диссеминация семейных отношений как фактор активизации молодежи в профессиональной деятельности. - Научный журнал «Социолония и право» №1(43), 2019, с. 11-17

- Потемкин В.К., Михайлов С.Г. Героико-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи: от постановки проблемы к её разрешению. - СПб.; Инфо-да, 2010. - 36с.

- Потемкин В.К., Михайлов С.Г. Молодежь. Общественная среда. Православие. Информационно-аналитический обзор. - СПб.; Инфо-да, 2011, с.34-36

- Психология и педагогика. Учебное пособие / Под ред. К.А. Абульхановой, Н.В. Васиной, Л.Г.Лаптева, В.А.Сластенина, - М.: Изд-во «Совершенство», 1998, с. 197-198.

- Стиглиц Дж. Цена неравенства Чем расслоение общества грозит нашему будущему: [перевод с англ.]/ Д.Е.Стиглиц. - М.: Изд-во «Э», 2017, с.512

- Чернявская М. Ценности и социально-патриотические установки глазами российского и польского студенчества. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007, с.106

- Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. - М.: 1977.

- Шваб К. Четвертая промышленная революция: перевод с англ./ Клаус Шваб7 - Москва: Эксмо, 2019. -209 с.

- Шереги Ф.Э. Социология девиации. Прикладные исследования. - М.: ЦСП, 2004, с.304

- Ювенология и ювенальная политика в XXI веке: опыт комплексного междисциплинарного исследования./ Под ред. Е.Г. Слуцкого. - СПб.; Знание, ИВЭСЭП, 2004. - 734 с.