Восприятие проблем бедности в общественном сознании

Автор: Теодорович Михаил Леонидович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы, суждения, мнения

Статья в выпуске: 2 (44), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается бедность как социальная проблема. В нем обсуждается ряд концепций восприятия бедности. Общественное восприятие нищеты оказывает существенное влияние на формирование социально-экономического механизма борьбы с нищетой. В статье рассматривается роль различных институтов, особенно НПО, в этом процессе. Сегодня третий сектор не может поддерживать создание социальной сети, которая могла бы помочь в сокращении бедности. Однако потенциальные НПО играют более значительную роль в социально-экономическом механизме сокращения масштабов нищеты, чем правительственные программы.

Короткий адрес: https://sciup.org/14347713

IDR: 14347713

Текст научной статьи Восприятие проблем бедности в общественном сознании

Восприятие проблем бедности В обшестВенном сознании

едность как социальная проБ блема. Бедность как явление напрямую связано с понятием социальной нормы. Бедность как социальная проблема опосредована существующими эталонами благополучия, устанавливаемыми государством и мировым сообществом. В определении бедности как отклонения от социальной нормы заложено некоторое противоречие. В отечественной социологии социальные явления, проявляющиеся в относительно массовых и устойчивых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям, принято называть девиантностью, или девиантным поведением [1. С. 12, 2]. Традиционно к таковым относят преступность, алкоголизацию и наркотизацию населения, суициды, проституцию [2]. Вместе с тем, бедность в отечественном дискурсе никогда, даже в постсоветский период, не рассматривалась исследователями как форма девиантного поведения личности и как девиантное явление в целом. Сегодня это представляется странным, поскольку бедность является одним из определяющих факторов и источников выше перечисленных социальных проблем, что объяснимо при рассмотрении вопроса с более широких позиций, включающих культурный контекст. Понятие девиации как термина для обозначения не одобряемых обществом социальных явлений заимствовано и традиционно несет негативную смысловую составляющую. Одновременно, в российской культурной традиции, как это можно видеть из трактовки данного понятия, например, В.И.Далем, бедность – явление естественное и обычное. Данные социологических исследований также свидетельствуют о том, что бедность как явление воспринимается российскими гражданами иначе, чем гражданами государств Западной Европы. По данным сравнительного анализа результатов исследовательских проектов «Богатые и бедные в современной России» и общеевропейского исследования «Евробарометр - 40: бедность и социальная эксклюзия», проведённых в конце 1990-х годов, восприятие бедности в этих пространствах имеет принципиально различный характер. В Европе быть бедным или вращаться в среде бедных стыдно, и не случайно всего 10,4% респондентов (n = 15 079) оценили своё материальное положение скорее как «плохое» или «очень плохое» [3. С. 72]. В России же бедность воспринимается скорее как несчастье, которое должно вызывать (и, как правило, вызывает) у окружающих сочувствие и желание помочь. Бедность не является социально не-одобряемым состоянием. Поэтому для большинства россиян нет ничего зазорного в том, чтобы признать своё материальное положение плохим или иметь бедных среди своих знакомых.

Образ бедности в России конца 1990-х был позитивно окрашен – не случайно бедным приписывались преимущественно позитивные качества: доброта (49,4%), терпение (44,8%), совестливость (36,8%), законопослу-шание (36,1%), трудолюбие (31,4%). Среди причин бедности доминировали макроэкономические факторы, в то время как лишь на 5-м месте с показателем в 35,1% стояли алкоголизм и наркомания (n = 2106).

В данный момент социальная (формальная) норма практически не стремится к конфликту с нормой социокультурной (неформальной), поскольку бедность, хотя и декларирована как социальная проблема, не определяется исследователями и политиками как девиация, как патология, оказывающая разрушительное влияние на человека и общество. Нереалистично утверждать, что необходимо стремится к тому, чтобы социальные группы бедных ощущали себя отверженными, а общество относилось к ним исключительно с позиции неприятия. Вместе с тем, для преодоления бедности необходимо, чтобы она активно позиционировалась как явление, унижающее человеческое достоинство, повышающее зависимость личности от других, препятствующее реализации, порождающее целый комплекс социальных болезней. Преимущественно это связано с личным травматическим опытом переживания бедности, в частности, на пике экономических реформ в 1990-е годы. Однако для адекватной поддержки обществом национальных инициатив рассмотрения России как современного, процветающего, социально ориентированного государства необходимо, чтобы понимание опасности нужды для социального здоровья так же, как и для безопасности и стабильности общества, должно быть основным стержнем общественного сознания.

В связи с тем, что российская бедность во многом представляет собой систему прочных, приобретенных в течение длительного времени, сегментированных в культуре предрасположенностей, организующих социальные практики индивидов, формирование альтернативных исходных установок следует рассматривать как задачу во многом более сложную и широкую, чем закрепление в федеральном законодательстве и в федеральных административных практиках инновационных механизмов преодоления бедности. Решение данной задачи бесспорно потребует определённого времени и активных управленческих воздействий, поскольку речь идёт о необходимости конструирования новой традиции, изменения отношения российских граждан к феномену бедности в сторону неприятия и отрицания, изменения знака «+» на знак «–» при оценке этого явления.

Бедность должна перестать быть нормой культуры и мышления, нормой поведения, нормой жизни, социальным стандартом. Сама по себе являясь девиацией, бедность порождает целый спектр других социальных и жизненных проблем. В контексте декларированной национальной стратегии социально-экономического развития не является нормальным равнодушное отношение к бедности. Для того, чтобы ситуация изменилась, необходимы активные управленческие действия, инновационные социальные практики, ориентированные на изменение источников воспроизводства и распространения бедности как явления. Эти действия должны носить системный характер и быть представленными в рамках единой государственной стратегии преодоления данной проблемы. Лишь в этом случае бедность перестанет быть привычной частью повседневности, непременным элементом общественного сознания и закономерной частью социального ландшафта, добровольно конструируемой и позитивно воспринимаемой групповой, личной реальностью.

Известно, что целостность и самостоятельность личности проявляется в её способности к самоопределению, в умении формулировать собственные духовные и материальные приоритеты. Реформирование общественного мнения может протекать в условиях наличия у человека выбора и мотивации к оценке личной позиции, личной стратегии. Общество не должно навязывать однозначное и избыточно конкретное понимание бедности, а именно это и происходит, когда отбрасываются все другие смыслы и контексты, кроме сугубо материальных. Имея возможность выбора, человек сам в состоянии определять, что является для него нравственной нормой, определяющей мировоззрение и социальную активность. Одной из важнейших задач разработки стратегии преодоления бедности является создание условий для формирования пространства мотивирования социальной активности как семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, так и социального окружения, имеющего возможности оказания помощи нуждающимся, влияние на их мировосприятие и поведение. Существенно, чтобы в этом пространстве присутствовали не только материальные, но и ценностные, этические, нравственные ориентиры. Общественное мнение, благожелательно толерантное по отношению к стремлению и попыткам преодоления бедности, одобряющее коммуникации между слоями с различными материальными доходами и социальными установками, способствует формированию саморазвивающегося социально-экономического механизма преодоления бедности. Подобная система социального партнерства способна более гибко реагировать как на внутренние посылы к совершенствованию (в частности, на стратегические установки федерального уровня), так и на внешние социально-экономические вызовы, особенно в условиях нестабильности современных экономических систем.

Оценки масштабов бедности и ее актуальности. Нижегородская область по многим показателям является средним российским регионом, тенденции развития которого в значительной степени отражают общероссийские практики в целом. В 2009 г. в продолжение проекта «Мониторинг бедности», запущенного при поддержке коллектива ИСЭПН РАН,

Очень острая проблема ;56%

Важная для страны проблема ;

43%

Скорее не проблема ;1%

Рис. 1. Оценка актуальности проблемы бедности в России

был проведен анализ общественного мнения нижегородцев по поводу бедности. Данное исследование позволило выявить состояние общественного сознания и исследовать подходы к разработке стратегии преодоления бедности на основе создания самораз-вивающегося социально-экономического механизма.

Согласно результатам исследования, даже накануне мирового финансового кризиса 99% нижегородцев признавали наличие данной проблемы в стране, и 56% из них рассматривали ее как предельно острую (рис. 1).

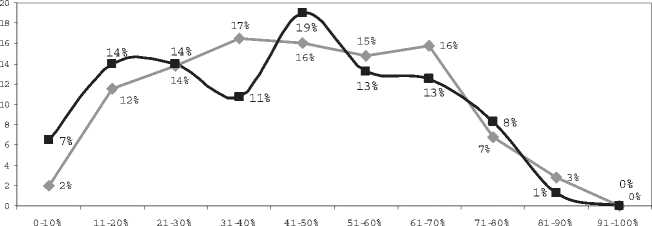

Признание бедности как социальной реальности обыденной жизни, тем не менее, не сопровождается наличием в общественном сознании четких критериев разграничения семей по признаку материального положения на «бедные» и «небедные». Достаточно широкий разброс мнений наблюдается в восприятии населением количества проживающих за чертой бедности (рис. 2). Фактически в общественном сознании не закреплена какая-либо определенная цифра показателя уровня бедности, которая была бы связана с предъявляемым и провозглашаемым органами власти в качестве официальной характеристики черты бедности.

Восприятие нижегородцами доли бедных относительно населения Ниже-

• Оценка количества бедных в России в целом

■ Оценка количества бедных в Нижегородской области

Рис. 2. Доля населения, проживающего за чертой бедности, по оценкам жителей Нижегородской области, %

городской области практически сопоставимо с показателями, полученными при оценивании ситуации по России в целом. Нижегородская область, таким образом, в отношении материального положения представляется среднестатистическим регионом – не хуже, но и не лучше остальных.

Представления нижегородцев о масштабах бедности в стране и области в значительной мере формируются под влиянием средств массовой информации. Наиболее востребованным среди них закономерно выступает телевидение, которым чуть более 80% населения пользуется практически ежедневно, а еще 12% — не реже 1 раза в неделю (табл. 1). Соответственно, именно телевидение является основным информатором населения относительно уровня и качества жизни. В течение второй половины 2008 г. 26% нижегородцев практически ежедневно сталкивались с материалами о бедности, транслируемыми по телевизионным каналам; 20% встречали такого рода информацию не реже 1 раза в неделю, 26% — раз в месяц (табл. 2).

На втором месте по охвату аудитории находится радио, которое слушают около 80% населения, из них треть (32%) пользуется этим информационным источником практически ежедневно, 23% — не реже 1 раза в неделю, а 13% — не реже 1 раза в месяц. В то же время, несмотря на относительно высокую востребованность, радио в качестве регулярного источника материалов о бедности называется населением относительно редко.

Местные газеты востребованы в качестве информационного источника 75% нижегородцев, большинство из которых пользуются ими либо не реже 1 раза в неделю (32%), либо не реже 1 раза в месяц (22%). Около 10% населения читает местную прессу практически ежедневно. Фактически местные газеты занимают 2-е после телевидения место в качестве источника об уровне и качестве жизни, в том числе и о бедности. Из 75% читающих местную прессу жителей области 67% сталкивались в течение последнего полугодия с материалами о бедности, причем 14% видели их не реже одного раза в неделю, 27% — не реже 1 раза в месяц, 23% — раз в 2–3 месяца.

Центральные газеты по охвату аудитории занимают 4-е место после телевидения, радио и местных газет. Этот информационный источник использует 68% населения области. Из них 7% прибегает к нему практически ежедневно, 23% — не реже раза в неделю, а 21% — не реже раза в месяц. По частоте встречаемости материалов о бедности центральные газеты находятся практически на одном уровне с местной прессой, лишь незначитель-

Таблица 1

Частота обращения к источникам информации, 2008 г., %

|

Частота обращения |

ТВ |

Центральные газеты |

Местные газеты |

Радио |

Интернет |

|

Не пользуются |

3 |

32 |

25 |

22 |

40 |

|

Пользуются раз в 2-3 месяца |

1 |

17 |

12 |

10 |

5 |

|

Пользуются раз в месяц |

3 |

21 |

22 |

13 |

8 |

|

Пользуются не реже 1 раза в неделю |

12 |

23 |

32 |

23 |

19 |

|

Пользуются практически ежедневно |

81 |

7 |

9 |

32 |

27 |

Таблица 2

|

Частота встречаемости материалов о бедности |

По ТВ |

В центральных газетах |

В местных газетах |

По радио |

По Интернету |

|

Не видели вообще |

12 |

42 |

33 |

47 |

63 |

|

Видели раз в 2-3 месяца |

16 |

20 |

23 |

19 |

10 |

|

Видели раз в месяц |

26 |

20 |

27 |

17 |

9 |

|

Видели не реже 1 раза в неделю |

20 |

15 |

14 |

10 |

10 |

|

Видели практически ежедневно |

26 |

3 |

3 |

7 |

9 |

Насколько часто видели материалы о бедности в течение последнего полугодия 2008 г., %

но уступая ей. Так, 15% нижегородцев в течение последнего полугодия встречали материалы о бедности хотя бы раз в неделю; 20% — не реже раза в месяц и такая же доля — раз в 2–3 месяца.

Особую роль среди информационных источников занимает Интернет. С одной стороны, он все еще уступает по охвату населения таким традиционным информационным каналам, как телевидение, радио или периодические печатные издания – на данный момент им пользуется, с той или иной степенью периодичности, 60% городского населения области. В то же время специфика Интернета состоит в заметно большей регулярности и периодичности его использования по сравнению с читательской аудиторией газет и слушателями радио. Так, из 60% пользователей Интернетом 27% прибегают к нему практически ежедневно, 19% — не реже 1 раза в неделю. Как следствие, 9% Интернет-ау-дитории сталкивались с материалами о бедности в Интернете практически ежедневно (по данному показателю Интернет занимает 2-е место после телевидения), еще 10% встречали информацию такого содержания не реже 1 раза в неделю.

Совокупный анализ оценок постоянных аудиторий каждого из ин- формационных источников позволяет сделать вывод о том, что с наибольшей интенсивностью материалы о бедности транслируют телевидение и Интернет. Телевидение за счет визуализации картин бедности имеет возможность соединять показ материалов, затрагивающих проблему жизни людей в трудной жизненной ситуации, с горячими новостями: криминальностью, наркотиками, алкоголизмом. Интернет, напротив, в противовес эмоциональной подаче сведений о бедности по телевидению, пытается формировать аналитическое информационное пространство.

Причины возникновения бедности.

В представлении значительной части населения России бедность — это социальная проблема, вызванная в первую очередь просчетами в сфере государственной политики (табл. 4). Низкий уровень заработных плат на большинстве предприятий (60%), отстающий от роста цен на товары первой необходимости (61%), небольшие размеры социальных выплат, прежде всего пенсий (49%), а также иных социальных льгот и пособий (29%), неразвитость рынка труда (28%) — таковы основополагающие, по мнению нижегородцев, причины возникно-

Таблица 3

Интенсивность трансляции материалов о бедности в различных информационных источниках, %

Таблица 4

Причины существования бедности в России, 2008 г., %

|

Причины существования бедности |

% |

Государственная политика64

Рост цен на товары первой необходимости, опережающий рост уровня заработных плат61

Низкая оплата труда на многих предприятиях60

Маленькие пенсии49

Высокий уровень алкоголизма40

Маленький размер социальных льгот и пособий29

Неразвитость рынка труда и недостаточное количество достойных рабочих мест28

Плохая работа органов соцзащиты населения23

Жизненные обстоятельства конкретных семей21

Высокие цены на детские товары20

Маленькие выплаты матерям в отпусках по уходу за ребенком20

Сами бедные семьи, не желающие работать16

Отсутствие общественных организаций, способных помогать людям в трудных ситуациях14

Слабость воздействия общественных организаций на государство с целью усиления борьбы с бедностью13

Проблемы со здоровьем у части населения12

Недоступность хорошего образования12

Неравенство доступа к медицинскому обслуживанию8

Низкая адаптированность части населения к новым условиям жизни6

Богатства на всех не хватает3

Не всем везет3

Плохо развитая система родственной взаимопомощи2

Никто не виноват - в России всегда было так1

Никто не виноват – бедности в России нет0

блемы – в особенности, если бы в его рамках материальное измерение было сбалансировано с социокультурным.

Помимо специфики государственной политики, к числу весомых факторов, провоцирующих появление бедных семей, относится высокий уровень бытового алкоголизма – так полагает 40% населения (табл. 4).

В группу причин второго эшелона, обусловливающих, в представлении нижегородцев, возникновение бедности, входят плохая работа органов соцзащиты (23%), а также жизненные обстоятельства конкретных семей (21%). Пятая часть (20%) полагает, что факторами резкого падения уровня материального благосостояния, способными привести к бедности семьи с детьми, является высокий уровень цен на детские товары вкупе с низкими размерами выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Лишь 16% нижегородцев возлагают вину за бедственное материальное положение непосредственно на сами семьи, упрощая при этом причину их бедности до элементарного нежелания работать. Еще 12% считают, что причиной бедности могут стать проблемы со здоровьем, ограничивающие трудоспособность граждан. Такая же доля – 12% – полагает, что причиной может стать проблема хорошего образования, отсутствие которого не позволяет впоследствии получить доступ к высокооплачиваемым должностям и сферам деятельности.

Роль общественных организаций оценивается нижегородскими семь-

Таблица 5

|

Тезисы |

1 |

2 |

3 |

|

Бедность может быть преодолена только в масштабах всей России – это всероссий- |

68 |

22 |

9 |

|

ская задача |

|||

|

Наличие в обществе бедных – результат неправильной государственной политики |

60 |

32 |

8 |

|

Наличие значительного неравенства в доходах опасно для развития общества |

58 |

35 |

7 |

|

Есть бедные регионы и богатые, многое зависит от региональных ресурсов |

49 |

31 |

21 |

|

Бедность была и будет всегда, это нормальное состояние рыночной экономики |

32 |

20 |

48 |

|

От региональных властей в плане преодоления бедности мало что зависит |

26 |

31 |

43 |

|

Бедность в России ниже, чем в развитых странах |

14 |

21 |

65 |

Примечания. 1 – согласны, 2 – затруднились ответить, 3 – не согласны.

Оценка тезисов по проблемам бедности, 2008 г., %

ями их возможностями оказания помощи в преодолении бедности тем, кто уже находится в этом состоянии. По мнению 14% нижегородцев, таких организаций нет или их недостаточно. Одновременно 13% полагают, что эффективность их деятельности невысока, их способность повлиять на государство в целях усиления борьбы с этой социальной проблемой оценивается как низкая, воздействие на ситуацию в целом слишком слабо, чтобы положение дел начало изменяться в позитивную сторону.

Концентрируя внимание на просчетах государственной политики, почти 70% жителей области полагают, что эта проблема может быть решена только в масштабах всей России. Наличие значительного неравенства в доходах как опасность для развития общества воспринимают 58% населения. Треть нижегородцев (32%) готова рассматривать бедность как нормальное и неизбежное состояние рыночной экономики.

Околополовины(49%)нижегород-цев признают, что ситуация с уровнем материального благосостояния может заметно разниться в зависимости от региона. Объемы региональных ре- сурсов выступают объективным фактором, определяющим уровень материальной обеспеченности отдельных территорий и их населения. Однако это не оправдывает, в восприятии нижегородцев, существование бедности и бедных, поскольку правильно избранная государственная политика в состоянии нивелировать подобные различия. Особая роль в этом процессе отводится региональным властям, которые, по мнению 43% нижегородцев, способны многое сделать в плане преодоления бедности. В то же время 26% нижегородских семей считают, что региональные власти не в состоянии повлиять на решение данной социальной проблемы.

Институциональные акторы в борьбе с бедностью. Жизненные стратегии нижегородцев по выходу из трудных ситуаций крайне редко предполагают использование тех инструментов, которые имеют в своем распоряжении институциональные акторы — представители органов власти всех уровней, партийно-политические организации, общественные организации, благотворительные фонды. Население сомневается в эффективности помо- щи со стороны этих органов либо плохо знает о механизмах использования располагаемых ими ресурсов. Все это находит свое отражение в оценках, даваемых нижегородцами работе властных структур и общественных организаций по преодолению бедности. Фактически большинство из включенных в анкетный перечень институциональных акторов (16 из 22) набирают негативных оценок существенно больше, нежели положительных (т.е. баланс их оценок находится в области отрицательных значений). Одновременно высок процент затруднившихся оценить их деятельность в силу слабой информированности о ней (табл. 6).

Международные структуры и организации. Достаточно высоким авторитетом среди нижегородцев пользуется международная организация «Красный крест», деятельность которой по преодолению бедности положительно оценили 35% нижегородских семей, тогда как количество негативных оценок не превышает показателя в 15%. Итоговый баланс, таким образом, находится в области положительных значений.

Отношение жителей области к ООН и Мировому банку лишено однозначности. С одной стороны, больше половины населения — от 53 до 59% — практически не располагают информацией, позволяющей им судить о качестве и направлениях работы этих структур в отношении преодоления бедности и помощи неимущим. Одновременно количество даваемых ООН и Мировому банку негативных оценок превышает число позитивных определений. Таким образом, их итоговый баланс находится в области отрицательных значений.

Федеральный уровень власти. В конце 2008 г. с наибольшей долей пози- тивизма нижегородцами оценивалась эффективность работы по преодолению бедности высшего руководства страны — президента РФ Д.Медведева и премьер-министра В.Путина, баланс оценок которых находился в области положительных значений. Так, работу В.Путина в целях преодоления бедности положительно оценили 52% нижегородцев против 19% негативных оценок. Деятельность Д.Медведева одобрили 34% жителей области при количестве отрицательных оценок в 24%.

Баланс оценок работы по преодолению бедности, даваемых остальным властным структурам федерального уровня, смещен в область отрицательных значений. Это касается, в частности, деятельности Государственной Думы, а также работы депутатов Госдумы от округов, в которых проживают участвовавшие в опросе жители области.

Региональный и местный уровень власти. На региональном, городском и местном уровнях власти население практически не видит структур, эффективно работающих в направлении преодоления бедности. Относительное исключение составляет мэр Нижнего Новгорода, баланс оценок работы которого является нулевым. Остальные структуры, в том числе и напрямую отвечающие за работу с неимущими семьями в силу своих функциональных обязанностей, чаще получают негативные, нежели положительные оценки, их итоговый баланс находится в области отрицательных значений. Это касается, в частности, Законодательного собрания Нижегородской области (40% негативных оценок против 12% положительных), областного Департамента труда и социальной защиты населения (41% отрицательных оценок, 19% –

Таблица 6

Оценка деятельности основных органов власти и организаций по преодолению бедности, 2008 г., %

Общественные организации и благотворительные фонды. Баланс оценок деятельности Общественной палаты РФ и Нижегородской общественной палаты уверенно находится в области отрицательных значений. Почти 1/3

нижегородцев дали работе этих структур в направлении преодоления бедности негативные оценки, тогда как количество позитивных определений не превышает в среднем 10–11%. В то же время следует отметить, что около 60% нижегородских семей затруднились оценить работу этих органов.

Общественные организации и благотворительные фонды оцениваются населением с большей долей позитивизма: здесь доля положительных оценок варьируется в диапазоне от 19% до

26%, однако и в этом случае итоговый баланс отрицателен, поскольку количество нижегородцев, недовольных работой этих структур, составляет около 28–30%.

В зоне положительных значений находится деятельность по преодолению бедности директората предприятий, на которых работают представители нижегородских семей. Немногим более трети (35%) дали ей позитивные определения, тогда как уровень негативного оценивания не превышает показателя в 28%.

Партийно-политические организации. Большинство партийно-политических организаций из включенных в анкетный перечень — КПРФ, ЛДПР, партия «Справедливая Россия» — не воспринимается населением как организации, способные защитить интересы неимущих, эффективно помогающие им справиться с тяжелым материальным положением. Баланс оценок деятельности всех этих партий находится в области отрицательных значений, причем количество негативных определений их работы по борьбе с бедностью в среднем почти в 3 раза превышает количество позитивных оценок.

Исключение в этом ряду составляет партия «Единая Россия». Деятельность этой партии по преодолению бедности положительно оценили 39% нижегородцев при количестве негативных оценок в 22%. Таким образом, итоговый баланс оценки партии «Единая Россия» уверенно находится в области положительных значений.

Оценка эффективности мер по преодолению бедности. Максимально эффективными мероприятиями, способными справиться с бедностью в России, в общественном сознании являются меры, направленные на не- посредственное перераспределение средств: увеличение размера пенсий и социальных пособий льготным категориям граждан, а также ужесточение госконтроля над выплатами и размерами минимальных заработных плат (табл. 7). Около 75% полагают, что действенной будет мера по усилению госконтроля над деятельностью монополий в плане регулирования цен; 72% отмечают необходимость повышения адресности оказываемой материальной помощи и предоставлении ее только реально нуждающимся.

Во вторую группу по значимости для регулирования бедности входят мероприятия, улучшающие социальную инфраструктуру. Несмотря на то, что отсутствие доступа для малоимущих к качественному образованию не было указано как наиболее актуальная причина возникновения бедности, среди мер по преодолению этой социальной проблемы образовательная тематика была отмечена 67% нижегородцев. Преодолению бедности, по мнению 61–63% населения, будут способствовать создание национального проекта по борьбе с бедностью (63%), региональных государственных программ и увеличение бюджетов на поддержку малоимущих (61%).

Высоким уровнем общественной поддержки пользуются мероприятия, направленные на создание общественных организаций, оказывающих помощь людям в сложных жизненных ситуациях (61%), и проведение общественного контроля за государственной политикой, направленной на преодоление бедности (59%). Несмотря на то, что этот сектор в России развит слабо, и современные общественные организации не способны решать проблемы преодоления бедности, в общественном мнении растет осоз-

Таблица 7

Оценка эффективности мер по преодолению бедности в России, 2008 г., %

|

Меры |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Повышение размера пенсий |

2 |

7 |

8 |

26 |

57 |

|

Ужесточение госконтроля над выплатами и размерами минимальных заработных плат |

2 |

6 |

13 |

36 |

43 |

|

Увеличение социальных пособий для всех льготных категорий граждан |

2 |

6 |

12 |

39 |

42 |

|

Ужесточение госконтроля над деятельностью монополий в плане 3 регулирования цен |

8 |

14 |

36 |

39 |

|

|

Создание национального проекта по борьбе с бедностью |

4 |

13 |

20 |

35 |

28 |

|

Повышение адресности оказания материальной помощи только реально нуждающимся |

2 |

9 |

18 |

45 |

27 |

|

Повышение доступности хорошего образования для малоимущих 3 |

13 |

18 |

41 |

26 |

|

|

Создание региональных государственных программ преодоления бедности |

5 |

11 |

21 |

39 |

24 |

|

Увеличение бюджетов на поддержку малоимущих |

4 |

13 |

21 |

38 |

23 |

|

Создание общественных организаций, оказывающих помощь людям в трудной жизненной ситуации |

8 |

12 |

19 |

40 |

21 |

|

Организация помощи бедным со стороны богатых |

19 |

16 |

18 |

26 |

21 |

|

Создание общественного контроля за госполитикой, направлен ной на преодоление бедности |

- 6 |

14 |

22 |

40 |

19 |

|

Создание специализированных частных благотворительных фондов |

7 |

16 |

28 |

33 |

17 |

|

Открытие социальных магазинов |

8 |

23 |

19 |

33 |

16 |

|

Повышение социальной ответственности бизнеса |

5 |

14 |

30 |

35 |

16 |

|

Создание специализированных государственных благотворительных фондов |

6 |

19 |

24 |

34 |

16 |

|

Активизация общественного воздействия на предприятия потенциальных меценатов |

7 |

15 |

36 |

28 |

14 |

|

Введение карточек на продукты для бедных |

24 |

26 |

17 |

23 |

10 |

|

Организация программ взаимопомощи бедных друг другу |

33 |

22 |

22 |

16 |

8 |

Примечания. 1 – не эффективна, 2 – скорее не эффективна, 3 – затруднились ответить, 4 – скорее эфек-тивна, 5 – высоко эффективна.

нание его важности как стимула к совершенствованию государственной политики в этой сфере.

В эффективную деятельность социально-активного бизнеса население верит меньше, но также отмечает необходимость повышения его ответственности, создания специализированных частных и государственных благотворительных фондов и открытия социальных магазинов.

Идея прямого социального партнерства – организация помощи бедным со стороны богатых – встречает одобрение гораздо реже. С одной стороны, 47% нижегородцев оценивают ее как эффективную; с другой — 35% серьезно сомневаются в ее действенности. Широко дискутируемый в Госдуме вопрос о введении карточек на продукты для бедных не находит поддержки у населения, вспоминающего свой про-

Таблица 8

Оценка эффективности реализации национальных проектов, 2008 г., %

Нижегородцы достаточно хорошо информированы о существовании и реализации инициированных федеральной исполнительной властью крупных национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, обеспечения доступным жильем, в сфере агропромышленного комплекса и направленных, в конечном счете, на повышение уровня и качества жизни. О данных национальных проектах ничего не знают в среднем лишь около 14% нижегородцев. Относительное исключение составляет национальный проект по развитию АПК, о котором не имеют информации 36% (табл. 8).

В то же время, эффективность реализации обозначенных национальных проектов вызывает у нижегородцев определенные сомнения. Большую критику в конце 2008 г. вызывала реализация проектов «Жилье» и «Образование». Действующие национальные проекты не полностью достигают поставленных целей, но других, более эффективных путей решения проблемы, население пока не видит. При этом возможный национальный проект «Преодоление бедности» рассматривается как эффективный инструмент государственной политики более чем половиной населения.

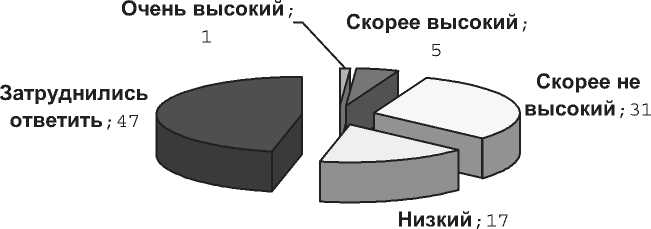

Участие третьего сектора в общественном контроле над эффективностью государственного регулирования бедности. Население имеет пока довольно расплывчатые представления как о действующих в стране и области общественных организациях, ведущих борьбу с бедностью, так и об их потенциале воздействия на госорганы в целях преодоления данной социальной проблемы (рис. 3).

Около половины (47%) населения не смогли оценить способность третьего сектора повлиять на государственные структуры. Одновременно 48% склонны определять этот потенциал скорее как не высокий (31%) или даже низкий (17%). О функционирующих на территории страны и региона общественных организациях, призванных бороться с бедностью, подавляющее большинство нижегородцев не знает. С наибольшей частотой назывались ООН, Красный крест, «Право на жизнь» и Совет ветеранов.

Население не только невысоко оценивает работу третьего сектора сегодня, но и в основной массе не готово принимать активное личное участие в его организациях, несмотря на понимание того, что потенциально такие организации могут быть достаточно эффективными. Лишь около 20% хотели бы вступить и участвовать

Рис. 3. Оценка потенциала общественных организаций по воздействию на госорганы с целью преодоления проблемы бедности, 2008 г., %

в деятельности общественных организаций, помогающих бедным; не более 15% смогли бы бесплатно работать волонтерами (причем для 44% нижегородцев такое личное поведение категорически не приемлемо) (табл. 9). Жертвовать доступные денежные суммы на борьбу с бедностью согласились не более 23%. Фактически можно говорить о довольно высоком уровне гражданской пассивности основной массы населения, препятствующей активизации использования тех инструментов помощи неимущим, которыми располагает третий сектор.

К числу наиболее активно поддерживаемых нижегородцами форм личного участия в деятельности, направленной на преодоление бедности, называются передача в соответству-

Таблица 9

Степень готовности участвовать в деятельности, направленной на преодолении бедности, 2008 г., %

|

Тезисы |

1 |

2 |

3 |

|

Передавать в соответствующие общественные организации ненужные вещи, игрушки |

68 |

25 |

7 |

|

Поддерживать на выборах кандидатов, программы которых ориентированы на борьбу |

48 |

37 |

15 |

|

с бедностью |

|||

|

Высказываться в поддержку проектов против бедности |

40 |

52 |

8 |

|

Помогать советом, связями |

39 |

51 |

9 |

|

Способствовать привлечению внимания к проблемам бедности |

33 |

58 |

9 |

|

Участвовать в мероприятиях, средства от которых направляются на борьбу с бедностью |

29 |

53 |

18 |

|

Принимать участие в обсуждении проблем развития своего города, региона, страны |

29 |

57 |

14 |

|

Принимать участие в мероприятиях, направленных на органы госвласти с целью повы- |

26 |

60 |

14 |

|

сить их активность в борьбе с бедностью |

|||

|

Жертвовать доступные для вас суммы на борьбу с бедностью |

23 |

50 |

27 |

|

Вступать в общественные организации, помогающие бедным |

19 |

57 |

24 |

|

Работать бесплатно (волонтерами), оказывая помощь бедным |

15 |

41 |

44 |

Примечания. 1 – готовы принять участие, 2 – поддерживают морально, 3 – категорически не хотят принимать участие.

ющие общественные организации ненужных вещей и игрушек (68%), поддержка на выборах кандидатов, программы которых ориентированы на борьбу с бедностью (48%). 40% готовы высказаться в поддержку проектов против бедности, 39% могли бы помочь советом или связями. Все эти формы встречают относительно небольшой процент категорического отторжения при одновременно высоком уровне моральной поддержки.

Около 30% нижегородцев готовы способствовать привлечению внимания к проблемам бедности (33%), участвовать в мероприятиях, средства от которых направляются на борьбу с бедностью (29%), принимать участие в обсуждении проблем развития своего города, региона и страны (29%). Немногим более четверти (26%) выразили готовность участвовать в мероприятиях, направленных на стимулирование государственной власти в борьбе с бедностью. Одновременно больше половины нижегородцев (от 53 до 60%) оказывают моральную поддержку всем этим формам борьбы с бедностью.

Таким образом, современное общественное мнение поддерживает необходимость развития социальноэкономического механизма преодоления бедности, включающего в себя государство, третий сектор, социально ответственный бизнес и личную активность представителей самих малоимущих групп. Однако первым толчком к созданию такого социального партнерства, как это можно заключить по результатам анализа, все же должна стать государственная инициатива в форме нового национального проекта, в рамках которого будет создана специализированная инфраструктура для реализации стратегии преодоления бедности на новых социальных основаниях.