Восприятие вспомогательных репродуктивных технологий российской студенческой молодёжью

Автор: Исупова О. Г., Русанова Н. Е.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 4 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — область медицины, обладающая потенциалом позитивного инновационного влияния на рождаемость. Однако этот потенциал ограничен, среди прочих факторов, ценностно-этическими барьерами к их использованию у возможных пациентов. Решения о том, применять их или нет, в случае наличия нарушений репродуктивного здоровья, могут быть связаны не только с высокой стоимостью такого вмешательства и/или усложнённой географической доступностью, но и с представлениями об их недостаточной «естественности» или моральной стороной отдельных методов, например, суррогатного материнства. В условиях низкой рождаемости и роста среднего возраста матери при рождении первенца в России вопрос о репродуктивных ценностях молодёжи в этой области становится более актуальным. Статья основана на исследовании методом анкетирования студентов мужского и женского пола в Москве и Новосибирске по вопросам, связанным с представлениями об этичности отдельных методов ВРТ и готовностью их применять в случае возникновения нарушений репродуктивного здоровья. В результате исследования выяснилось, что студенты относятся к использованию достаточно распространённых и известных им методов скорее положительно, хотя в отношении суррогатного материнства, как метода, этичность которого наиболее широко освещается в медийных дискуссиях, наблюдается поляризация взглядов. Однако тех, кто относится позитивно и к этому методу, все же больше, чем придерживающихся негативной точки зрения. Таким образом, основными барьерами к использованию репродуктивных технологий молодыми россиянами продолжают оставаться экономические и географические обстоятельства, влияние которых в настоящее время снижено в связи с политикой государства по предоставлению бесплатного доступа к программам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) тем, кому они показаны.

Вспомогательные репродуктивные технологии, барьеры к использованию, биоэтика, репродуктивные ценности молодёжи

Короткий адрес: https://sciup.org/143177666

IDR: 143177666 | DOI: 10.19181/population.2021.24.4.3

Текст научной статьи Восприятие вспомогательных репродуктивных технологий российской студенческой молодёжью

ннотация.

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — область медицины, обладающая потенциалом позитивного инновационного влияния на рождаемость. Однако этот потенциал ограничен, среди прочих факторов, ценностно-этическими барьерами к их использованию у возможных пациентов. Решения о том, применять их или нет, в случае наличия нарушений репродуктивного здоровья, могут быть связаны не только с высокой стоимостью такого вмешательства и/или усложнённой географической доступностью, но и с представлениями об их недостаточной «естественности» или моральной стороной отдельных методов, например, суррогатного материнства. В условиях низкой рождаемости и роста среднего возраста матери при рождении первенца в России вопрос о репродуктивных ценностях молодёжи в этой области становится более актуальным. Статья основана на исследовании методом анкетирования студентов мужского и женского пола в Москве и Новосибирске по вопросам, связанным с представлениями об этичности отдельных методов ВРТ и готовностью их применять в случае возникновения нарушений репродуктивного здоровья. В результате исследования выяснилось, что студенты относятся к использованию достаточно распространённых и известных им методов скорее положительно, хотя в отношении суррогатного материнства, как метода, этичность которого наиболее широко освещается в медийных дискуссиях, наблюдается поляризация взглядов. Однако тех, кто относится позитивно и к этому методу, все же больше, чем придерживающихся негативной точки зрения. Таким образом, основными барьерами к использованию репродуктивных технологий молодыми россиянами продолжают оставаться экономические и географические обстоятельства, влияние которых в настоящее время снижено в связи с политикой государства по предоставлению бесплатного доступа к программам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) тем, кому они показаны.

лючевые слова:

вспомогательные репродуктивные технологии, барьеры к использованию, биоэтика, репродуктивные ценности молодёжи.

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) являются областью медицины, обладающей потенциалом инновационного позитивного влияния на рождаемость как демографический процесс. С момента их возникновения опубликовано много статей, рассматривающих различные аспекты использования ВРТ населением, в том числе, подробно рассматриваются мотивы и барьеры их применения в случае репродуктивных проблем. Основным мотиватором использования технологий было и остаётся стремление иметь желаемое число детей в желаемые сроки, в случае, когда возникают естественные барьеры на пути осуществления личных репродуктивных планов. Кроме «естественных» барьеров, чаще всего связанных с бесплодием или отсутствием ин т им ного парт нёра противоположного пола, в литературе отмечены экономические преграды, связанные с высокой стоимостью данного типа медицинского вмешательства при нарастающем в мире неравенстве доходов, а также широкий круг социальных препятствий, связанных с географически неравномерным распределением репродуктивных клиник, особенностями национальных законодательств в этой области, ценностями и этическими представлениями людей, принимающих личные репродуктивные решения.

В этой связи интересно мнение молодых людей, чьи репродуктивные решения принимаются в настоящий момент времени или являются делом ближайшего будущего. Многие из них пока не осведомлены о своём фертильном статусе, однако он может оказаться таким, что ВРТ им понадобятся. Готовы ли они к применению этих технологий в случае необходимости, или к другим барьерам в их случае могут добавиться ещё и этические препятствия, связанные с личными взглядами? Эти вопросы являются главными в рамках данной статьи, основанной на исследовании студентов в Москве и Новосибирске, проведённом в апреле-мае 2021 года.

Исследования в области барьеров к применению ВРТ

В России, как и во всем мире, усиливается количественное и, ещё больше, качественное, влияние ВРТ на рождаемость. В 2018 г. в стране работало 230 репродуктивных центров ВРТ, которые провели 158815 циклов ЭКО (в 2017 г.— 139779 цикл; годовой прирост составил +13,6%), то есть 1082 цикла на один миллион населения (в 2017 г.— 951 цикл; +13,8%) 1 . Это примерно на треть меньше среднеевропейского показателя в 1500 циклов и почти втрое ниже, чем в Дании, Бельгии, Словении, где около 3000 циклов в расчёте на миллион человек дают до 6% всех рождений. В России после ВРТ, по официальным данным, рождается пока не более 2% детей, но общая динамика позитивна: за 1995-2018 гг. проведено 1067514 циклов ВРТ, в результате которых на свет появилось около 300 тыс. новорождённых. По абсолютному числу циклов Россия занимает третье место в мире после США и Японии2.

Несмотря на то, что первое в мире ЭКОрождение датируется 1978 г., до начала 2000-х гг. почти все они попадали в поле зрения только медицинского сообщества. Это было связано с проблемами внедрения методов ВРТ в практику общественного здравоохранения, которое сначала позиционировало их как способы лечения бесплодия, но затем стало рассматривать и в качестве инструментов регулирования рождаемости. Возможности выбора времени рождения ребёнка, его пола, генетических и фенотипических показателей постепенно расширили область применения ВРТ от «медицинской помощи» до «медицинской услуги», что сразу привлекло внимание исследователей социально-экономических, демографических и этико-психологических аспектов «зачатия в пробирке». Тем самым увеличилось число тематических публикаций в отечественной и зарубежной литературе, среди которых выделяется несколько основных направлений: 1) история и динамика развития ВРТ; 2) факторы применения ВРТ; 3) ВРТ в демографической политике; 4) экономические проблемы ВРТ; 5) психологические проблемы ВРТ; 6) морально-этические проблемы ВРТ; 7) исследования предпочтений пациентов ВРТ; 8) математическое моделирование использования ВРТ.

Хронологически первыми «немедицинскими» публикациями о ВРТ были исследования, посвящённые истории и динамике развития новых репродуктивных технологий [1–3], и почти одновременно появились работы, в которых изучались факторы применения ВРТ: биологические, экологические, информационные, социально-экономические, культурные. После внедрения основных программ вспомогательной репродукции в общественную практику тематика публикаций расширилась за счёт вопросов оценки влияния ВРТ на рождаемость и репродуктивное поведение, а также способов их финансирования с разным общественным эффектом [4]. Рост популярности ВРТ актуализировал исследования психологических проблем, возникающих не только у пациентов, но и у других участников программ вспомогательной репродукции (врачей, суррогатных матерей, ЭКО-детей) [5– 7]. Самостоятельным направлением публикаций стали морально-этические аспекты ВРТ, особенно в контексте двух «полюсов» репродуктивного выбора — вынужденного бесплодия и добровольной бездетности [8], новых прокреативных норм [9] и ценностных установок, манифестирующих позитивную направленность человека в будущее [7]. По мере расширения клинического использования ВРТ, с одной стороны, и развития методов прогнозирования, с другой, росла популярность математического моделирования ВРТ. Одними из первых были модели, дающие ответы на вопросы о том, могут ли ВРТ как элемент демографической политики, повысить рождаемость [10] и целесообразно ли государственное финанси- рование ЭКО [11]. Поскольку положительные результаты подтвердились на практике, появились расчёты применения конкретных программ ВРТ и вариантов их финансирования, в частности, с помощью систем страхования [4].

Многие авторы (например, [12]) отмечают, что уровень осведомлённости обычных людей о ВРТ сейчас уже высок, причём выше у более образованных респондентов среднего и молодого возраста, состоящих в браке. Согласно их исследованию, наиболее известны, и чаще всего применяются россиянами, такие методы, как ЭКО, интрацито-плазматическая инъекция сперматозоида, и суррогатное материнство. Как показывают работы О.Г. Исуповой [3] и Н.Е. Русановой [2], выполненные с учётом последних доступных мировых, европейских и российских статистических данных, репродуктивные технологии обладают потенциалом влияния на демографическое развитие населения, поскольку могут в некоторой степени увеличивать число рождений. О. Г. Исупова в своей работе обращает внимание на то, что интенсивность использования ВРТ населением различных стран зависит от исторических традиций и связанного с ними этического контекста. При этом в мировом масштабе многие показатели эффективности технологий вышли на некое «плато», рост приостановился, произошла стабилизация. В странах, где доступность ВРТ населению особенно высока, перестали расти и показатели доступности. В таких странах пропорция ВРТ-детей в ежегодной рождаемости превышает 4%, иногда доходя до 7%, а это уже заметная доля. При этом в рамках борьбы с многоплодием все шире распространяется практика переноса 1-2 эмбрионов в одном цикле, это несколько снижает процент наступления беременностей, но зато улучшает состояние здоровья появляющихся детей. По мнению О. Г. Исуповой, рост демографического значения ВРТ может произойти, если они будут становиться доступными экономически и географически все большему количеству людей в относительно молодом репродуктивном возрасте (до 34-40 лет), будут раз-

Есть и другая точка зрения (представленная, например, в [13]), заключающаяся в том, что к репродуктивным технологиям надо относиться с осторожностью, и не пытаться полностью преодолеть связанные с ценностными позициями барьеры к их использованию населением, поскольку с ВРТ действительно связаны разнообразные этические проблемы, которые на нынешнем уровне технологического и социально-экономического развития однозначно разрешить невозможно. Е. С. Бого-мягкова и М.В. Ломоносова [14] подчёркивают различные формы именно социального по своей природе неравенства в области вспомогательной репродукции. Появление возможности «зачатия в чашке Петри» изначально было предназначено для сглаживания биологического неравенства, позволяя людям с различными заболеваниями иметь здоровых генетически своих детей. Однако практики использования ВРТ привели к возникновению новых форм неравенства — между группами мужчин и женщин с различной степенью доступа к ВРТ по географическим и экономическим причинам, между суррогатными мамами, репродуктивными донорами и родителями, использующими их биологическую помощь для обретения детей. Возможности использования ВРТ определяются социально-экономическим и финансовым статусом человека, гендером, этничностью, религиозностью. ВРТ способствуют новому биологическому неравенству — генетической дискриминации, поскольку можно выбрать эмбрион без наследственных заболеваний на стадии преимплантационной диагностики. В результате ещё более стигматизированными начинают чувствовать себя люди с ограниченными по генетическим причинам возможностями и их семьи в настоящем. Появляется репродуктивная био- экономика, основанная на репродуктивном труде суррогатных матерей и рыночном обмене генетическими материалами в ситуации донорства спермы, яйцеклеток, и эмбрионов. При этом потребители репродуктивного рынка чаще всего являются представителями экономически развитых стран, а поставщики и исполнители происходят из менее развитых. Это подтверждает и метаанализ статей и других публикаций по темам ВРТ за несколько десятилетий, начиная с 1994 г., проведённый Оховати и соавторами [15]: подавляющая часть публика -ций относится к результатам, полученным в «богатых» странах, и выполнена авторами из этих стран.

Таким образом, анализ литературы показывает многообразие социально-экономических барьеров, среди которых этические соображения занимают не последнее место. И если убрать часть экономических препятствий на государственном уровне можно путём субсидирования как самого применения ВРТ для населения, так и связанных с ним транспортных и организационных вопросов, то этические убеждения могут оказаться гораздо сложнее преодолимыми. Поэтому мы поставили перед собой задачу выяснить, насколько распространены негативные и позитивные представления о ВРТ в среде российской молодёжи и провели пилотажное исследование методом анкетирования среди студентов и аспирантов ВУЗов Москвы и Новосибирска об отношении к ЭКО и другим методам вспомогательной репродукции и готовности применять эти методы в случае проблем со здоровьем.

Методология

Статья основана на исследовании, проведённом авторами в конце апреля-нача-ле мая 2021 г. в Российском научно-исследовательский медицинском университете имени Н. И. Пирогова и Новосибирском государственном техническом университете среди студентов и аспирантов. Это был опрос, размещённый на интернет-ресурсе по составленной авторами анкете, участни- ки набирались методом «снежного кома»3. Большинству участников исследования 18 и 19 лет (29 и 32% соответственно). Всего опрошено 106 человек (22 — в Москве и 84—в Новосибирске), из них 44—мужского пола, 62 — женского. Выборка не является репрезентативной ни по стране в целом, ни по Москве или Новосибирску, однако даёт представление о взглядах и ценностях студенческой молодёжи в мегаполисах, и может быть использована для получения предварительных выводов как пилотажное исследование. Важно то, что в исследовании представлены студенты разных специальностей (за исключением гуманитарных), с чем могут быть связаны различия в мировоззрении и жизненных ценностях.

Вопросы анкеты включали социальнодемографические показатели (пол, возраст, уровень образования, занятость, состояние в браке, наличие детей) и вопросы о ценностных взглядах и представлениях— как в области отношения к репродуктивным технологиям, так и в целом о репродуктивных ценностях. Наиболее важны для нас были вопросы о желании иметь (определённое количество) детей и оценка собственного репродуктивного здоровья. И то, и другое для большинства студентов исследуемого возраста — проективные вопросы, так как они пока не состоят в браке и не планируют детей в текущий момент. Соответственно, о состоянии своего репродуктивного здоровья они тоже имеют, в большинстве случаев, лишь приблизительное представление, так как узнать об этом можно только в процессе планирования беременности. Однако репродуктивные ценности людей именно такого молодого возраста имеют большое значение для демографической ситуации, так как модальный возраст рождения первого ребенка в России сейчас, по данным Росстата за 2020-й год4, 25 лет, многие другие рожают первенца также в 24 и в 26 лет. Соответ- ственно, от теории к практике опрошенные перейдут, в основном, в ближайшие 3–5 лет. Таким образом, важно узнать, насколько позитивно или негативно представители этого поколения оценивают возможность применения ВРТ, не присутствует ли у них серьёзный этический барьер, который может помешать широкому использованию создаваемых государством возможностей в этой области. Также были заданы вопросы об этической допустимости отдельных репродуктивных технологий, их приближённости к естественному процессу беременности и родов, и готовности лично их применять в случае репродуктивных проблем.

Результаты

Поскольку наша выборка является небольшой, методы линейной регрессии, по нашему мнению, применять нецелесообразно. Попытки построить регрессию с зависимой переменной об этической допустимости ВРТ и независимыми переменными, являющимися социально-демографическими индикаторами, показали, что ни одна из последних не является значимо определяющей вариацию зависимой переменной, а R2 составляет не более 10%. Поэтому мы решили ограничиться описательными статистиками — распределениями и перекрёстными таблицами.

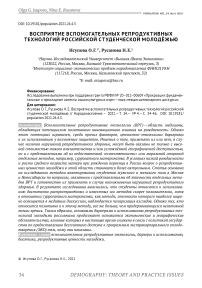

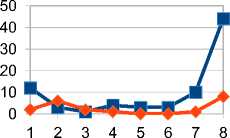

Начнём с метода, наиболее часто рассматриваемого в медийных, научных и повседневных этических дискуссиях — суррогатного материнства (табл. 1–2; рис. 1–2). Можем видеть артикулированные крайние позиции (совсем недопустимо—и наиболее допустимо) — как у тех, кто хочет иметь детей, так и у тех, кто не хочет. Возможно, это связано именно с тем, что споры об этом методе постоянно поднимаются в медийных материалах, о нем высказываются учёные и религиозные лидеры. Отчасти это также может быть связано и с тем, что для нашего общества сейчас и в целом характерно отсутствие морального единства, в социальных сетях часто возникает стремление отстаивать крайние точки зрения по многим вопросам. В любом случае, распре- деления ответов у не желающих иметь детей и у желающих похожи по форме и характеризуются малой наполненностью средних позиций шкалы.

Если посмотреть на распределение мнений о допустимости этого метода в целом

(рис. 1), видим ту же картину—больше всего тех, кто выбирает самые крайние позиции, при этом позиции, близкие к мнению о полной неэтичности метода, всё-таки как-то наполнены, а вот мнение о его абсолютной допустимости характеризуется

Таблица 1

Допустимость суррогатного материнства и желание иметь детей

Table 1

Permissibility of surrogacy and desire to have children

|

Насколько допустимо суррогатное материнство |

Хотите ли иметь детей? (количество, человек / удельный вес,%) |

Всего |

|||||

|

Определённо, да |

Пожалуй, да |

Пожалуй, нет |

Определённо, нет |

Есть дети |

Не знаю |

||

|

1 —совсем недопустимо |

11 / 55,00 |

6 / 30,00 |

3 / 15,00 |

0 / 0,00 |

0 / 0,00 |

0 / 0,00 |

20 / 100 |

|

2 |

5 / 33,33 |

1 / 6,67 |

5 / 33,33 |

1 / 6,67 |

2 / 13,33 |

1 / 6/67 |

15 / 100 |

|

3 |

3 / 42,86 |

2 / 28,57 |

2 / 28,57 |

0 / 0,00 |

0 / 0,00 |

0 / 0/00 |

7 / 100 |

|

4 |

1 / 33,33 |

0 / 0,00 |

1 / 33,33 |

1 / 33,33 |

0 / 0,00 |

0 / 0,00 |

3 / 100 |

|

5 |

5 / 45,45 |

4 / 36,36 |

0 / 0,00 |

0 / 0,00 |

2 / 18,18 |

0 0,00 |

11 / 100 |

|

6 |

6 / 60,00 |

3 / 30,00 |

1 / 10,00 |

0 / 0,00 |

0 / 0,00 |

0 / 0,00 |

10 / 100 |

|

7 |

1 / 20,00 |

4 / 80,00 |

0 / 0,00 |

0 / 0,00 |

0 / 0,00 |

0 / 0,00 |

5 / 100 |

|

8 — наиболее допустимо |

13 / 37,14 |

16 / 45,71 |

4 / 11,43 |

2 / 5,71 |

0 / 0,00 |

0 / 0,00 |

35 / 100 |

|

Всего |

45 / 42,45 |

36 / 33,96 |

16 / 15,09 |

4 / 3,77 |

4 / 3,77 |

1 / 0,94 |

106 / 100 |

Источник: расчёты авторов по данным исследования репродуктивных ценностей студентов.

крайней категоричностью — респонденты гораздо чаще выбирают балл 8, а не 7.

Зависимость от самооценки репродуктивного здоровья в данном вопросе выявить трудно, так как считает своё здоровье в этом отношении недостаточным ма- лая часть респондентов (11 человек, табл. 2). Для тех, кто уверен в своей способности иметь детей, распределение ответов подчиняется все той же выявленной ранее закономерности—предпочтению крайних позиций, особенно в случае позитивной оцен-

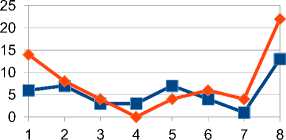

Допустимость суррогатного материнства и пол

Рис. 1. Допустимость суррогатного материнства и естественность ЭКО (баллы от 1 до 8, абсолютные числа)

■ муж

Ф жен

-

Fig. 1. Permissibility of surrogacy and IVF naturalness

Источник: расчёты авторов по данным исследования репродуктивных ценностей студентов-2020.

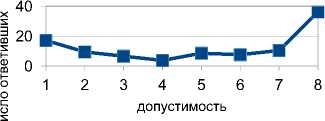

ки метода. Из рис. 2 можем видеть, что женщины в среднем чуть более высоко оценивают допустимость суррогатного материнства, чем мужчины (средняя оценка 4,95 балла против 4,91), но наиболее яркие различия в данном случае состоят в том, что обе крайние позиции заметно чаще выбирают именно женщины, в то время как мужчины сравнительно чаще предпочитают средние. Видимо, близость всех аспектов репродуктивного выбора именно к женской жизни, и абстрактность некоторых решений, связанных с женским телом, для муж- чин, обуславливает более острое размежевание между девушками в этом вопросе, по сравнению с юношами.

Что касается приближённости к естественному процессу беременности и родов, то из рис. 1 видно, что большинство склоняется к тому, чтобы считать ЭКО достаточно естественным методом — в данном случае негативные баллы выбирает мало людей, самый позитивный балл выбирает 35 человек, средняя оценка 5,43 балла. Это может говорить о том, что зачатие «в пробирке» уже прочно вошло в жизнь людей, и молодое по-

Таблица 2

Table 2

Допустимость суррогатного материнства и оценка своего репродуктивного здоровья количество (человек) и удельный вес (%)

Permissibility of surrogacy and reproductive health self-evaluation.

|

Насколько допустимо суррогатное материнство |

Можете ли иметь желаемое число детей? (количество, человек / удельный вес, %) |

||

|

Да |

Нет |

Всего |

|

|

1 — совсем недопустимо |

18 / 90,00 |

2 / 10,00 |

20 / 100 |

|

2 |

11 / 73,33 |

4 / 13,33 |

15 / 100 |

|

3 |

5 / 71,43 |

2 28,57 |

7 / 100 |

|

4 |

3 / 100,00 |

0 / 0,00 |

3 / 100 |

|

5 |

10 / 90,91 |

1 9,09 |

11 / 100 |

|

6 |

10 / 100,00 |

0 / 0,00 |

10 / 100 |

|

7 |

5 / 100,00 |

0 / 0,00 |

5 / 100 |

|

8 — наиболее допустимо |

31 / 88,57 |

4 / 11,43 |

35 / 100 |

|

Всего |

93 / 87,74 |

11 / 10,38 |

106 / 100 |

Источник: расчёты авторов по данным исследования репродуктивных ценностей студентов.

Допустимость суррогатного материнства и пол

Рис. 2. Допустимость суррогатного материнства для женщин и мужчин (баллы от 1 до 8, абсолютные числа)

-

Fig. 2. Permissibility of surrogacy for men and women (absolute numbers, scores)

Источник: расчёты авторов по данным исследования репродуктивных ценностей студентов.

коление видит мало оснований для признания этого процесса неестественным. В любом случае, если оценивать процесс зачатия, беременности и родов в целом, данный метод н орр ек тиы ол ь к о в а ало п р цесса, а беременность и роды происходят как обычно —возможно, в данном случае позитивное восприятие респондентов о ъясня ет с я ещё и этим обстоятельством.

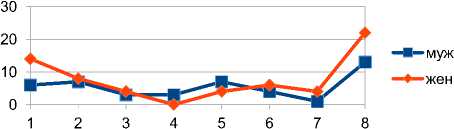

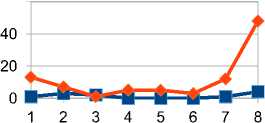

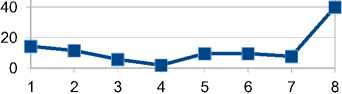

Рис. 3 показывает, что наличие репродуктивного желания и ощущение, что реп ук ное дроье в поряд , в целом усиливают позитивную этическую оценку ЭКО. Возможно, это связано с тем, что собственное желание иметь детей помогает лучше понять тех кому приходится для деторождения прибегать к специальным медицинским манипуляциям. И, нако нец, рис. 4 позволяет нам оценить отношение целевой группы к последнему важному виду репродуктивных технологий — использованию донорских материалов. Можно видеть, что здесь значительно слабее (по сравнению с оценкой суррогатного материнства) проявляется «усиление» в левой части графика, особенно это касается донорской спермы Большинство считает эти методы вполне допустимыми, причём неопределённая позиция (середина шкалы) мало для ког х ера Неколь о ме метён перевес одобряющих в вопросе отношения к использованию донорских яйцеклеток — что может объясняться сложностями процесса их извлечения из тела женщины (или же с непониманием этого процесса).

Допустимость ЭКО и оценка репродуктивного здоровья

Допустимо ли ЭКО и репродуктивные планы

■ нет

♦ могу

■ хотят детей

♦ не хотят детей

Рис. 3. Допустимость ЭКО, оценка репродуктивного здоровья (могу ли иметь детей) и репродуктивные п аны (баллы от 1 до 8 абсолютные числа)

Fig. 3. Permissibility of IVF, evaluation of reproductive health (can have children) and reproductive plans (absolute numbers, scores).

Источник: расчёты авторов по да ны и следова ия репр дуктивных ценностей студентов-2020

Допустимость донорских яйцеклеток

Допустимость донорской спермы

Рис. 4. Допустимость донорской спермы и донорских яйцеклеток (баллы от 1 до 8, абсолютные числа)

Fig. 4. Permissibility of donor sperm and donor oocytes (scores, absolute numbers) Источник: расчёты авторов по данным исследования репродуктивных ценностей студентов.

Заключение

Исследование показало, что изученная нами студенческая молодёжь не имеет существенных этических/ценностных барьеров для использования методов вспомогательной репродукции. Таким образом, представления ряда авторов в этой связи ([13; 8-9]) не вполне подтверждаются. Конечно, мы не можем сказать, насколько такие взгляды распространены среди всех представителей поколения в России в целом, для этого надо проводить репрезентативное исследование. Однако некоторые предварительные выводы можно сделать. Во-первых, чем больше происходит дискуссий о том или ином методе в медийном пространстве, тем более поляризованными становятся мнения о нем. Мы увидели это на примере отношения к суррогатному материнству. Во-вторых, в случае, когда метод не является широко освещаемым в СМИ, превалирование положительных оценок над отрицательными и средними ещё более заметно. Это каса- ется и экстракорпорального оплодотворения, и использования донорской спермы и яйцеклеток. Средняя оценка всех этих методов располагается в верхней половине шкалы, студенты готовы в будущем их использовать. Таким образом, этические барьеры в данном случае, видимо, не будут главным препятствием к применению ВРТ, важнее помочь преодолеть экономические и географические, что помещает нашу работу в число тех исследований, с точки зрения которых основными барьерами к применению ЭКО является социально-экономическое неравенство ([1–4; 10-12; 14-15]). С осторожностью мы можем предположить, что наибольшей ценностью в изучаемой области для целевой группы (молодёжи, которая будет принимать репродуктивные решения в ближайшие 5 лет) является приоритет индивидуального желания иметь детей. Для достижения этой цели, с точки зрения участников нашего исследования, можно использовать любые имеющиеся медицинские средства.

Список литературы Восприятие вспомогательных репродуктивных технологий российской студенческой молодёжью

- Русанова, Н. Е. Репродуктивные возможности демографического развития / Н. Е. Русанова. — Москва: Спутник, 2008. — 338 с.

- Русанова, Н. Е. Вспомогательные репродуктивные технологии в России: медицинские прорывы и общественные проблемы / Н. Е. Русанова // Population and Economics. — 2020. — T. 4. — № 4. — С. 5–18. DOI: 10.3897/popecon.4.e58271.

- Исупова, О. Г. Вспомогательные репродуктивные технологии: новые возможности / О. Г. Исупова // Демографическое обозрение. — 2017. — № 4. — С. 35–64. DOI: 10.17323/demreview.v4i1.6987.

- Москалёва, А. А. Эффект от включения вспомогательных репродуктивных технологий в программу государственного медицинского страхования в России / А. А. Москалёва // Population and Economics. — 2020. — Т. 4. — № 4. — С. 19–42. DOI:10.3897/popecon.4.e59062.

- Филиппова, Г. Г. Репродуктивная психология: психологическая помощь бесплодным парам при использовании вспомогательных репродуктивных технологий // Центр перинатальной психологии и психологии родительства Марины Ланцбург: [сайт]. — URL: https://www.psymama.ru/biblioteka/stati/reproduktivnaya-psihologiya/ (дата обращения: 30.06.2021).

- Исупова, О. Г. Конструирование «силы» из «бессилия»: анализ интернет-сообщества пациенток клиник репродуктивного здоровья / О. Г. Исупова // Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы. Вып. 3. Гл. 5. — Санкт-Петербург : Европейский Университет в Санкт-Петербурге. — С. 129–153. ISBN 978–5–94380–124–2.

- Исупова, О. Г. Делегирование родительства и язык репродукции: эксперты и пациенты о рождении ВРТ-детей / О. Г. Исупова // Population and Economics. — 2020. — Т. 4. — № 4. — С. 43–56. DOI:10.3897/popecon.4.e57400.

- Бронфман, С. А. Новая нормативность и репродуктивный выбор: попытка осмысления / С. А. Бронфман // Population and Economics. — 2020. — Т. 4. — № 4. — С. 74–83. DOI:10.3897/popecon.4.e58814.

- Сидорова, Т. А. Философский анализ прокреации в ценностном измерении / Т. А. Сидорова // Population and Economics. — 2020. — Т. 4. — № 4. — С. 57–66. DOI:10.3897/popecon.4.e57249.

- Grant, J. Should ART be part of a population policy mix? Assessing of the demographic impact of Assisted Reproductive Technologies / J. Grant, S. Hoorens., F. Gallo, J. Cave // RAND publications: [сайт]. — URL: http://www.rand.org//pubs/research_briefs/2007/RAND_RB9200.pdf (дата обращения: 30.06.2021).

- Connolly, M. Assessing long-run economic benefits attributed to an IVF-conceived singleton based on projected lifetime net tax contributions in the UK / M. Connolly, F. Gallo, S. Hoorens, W. Ledger // Human Reproduction. — 2009. — Vol. 24. — No. 3. — P. 626–632.

- Дадаева, Т. М. Вспомогательные репродуктивные технологии в репродуктивном поведении городской молодёжи (опыт пилотажного исследования) / Т. М. Дадаева, В. В. Баранова // Регионология. — 2019. — Т. 27. — № 1. — С. 138–155.

- Коржавина, А. И. Отношение населения к этико-правовым проблемам новых репродуктивных технологий (результаты социологических исследований) / А. И. Коржавина, А. В. Чернышев, В. В. Лебедев, Л. М. Чернышева // Вестник ТГУ. — 2010. — Т. 15. — Вып. 5. — С. 1524–1526.

- Богомягкова, Е. С. Вспомогательные репродуктивные технологии: к вопросу о новых формах социального неравенства / Е. С. Богомягкова, М. В. Ломоносва // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2017. — Т. 20. — № 3. — С. 180–198.

- Okhovati M., Zare M., Zare F., Bazrafshan M. S., Bazrafshan A. Trends in Global Assisted reproductive Technologies Research: a Scientometrics study / M. Okhovati, M. Zare, F. Zare, M. S. Bazrafshan, A. Bazrafshan // Electronic Physician. — 2015. — Vol. 7. — Is. 8. — P. 1597–1601.