Восприятие жанра лекции представителями поколения Z (по данным ассоциативного эксперимента)

Автор: Старикова Д.Д., Войцех К.Д., Ложкина Д.Д., Селина Л.А.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Материалы и сообщения

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу восприятия жанра лекции с позиций когнитивной лингвистики и психолингвистики с целью описания особенностей рецепции данного жанра в различных группах представителей поколения Z. Речевой жанр в рамках проведенного исследования рассматривается как особый вид ментальной схемы – фрейм, который регулирует речевое поведение и стратегии понимания коммуникантов в однотипных ситуациях общения. Ведущим методом исследования является ассоциативный эксперимент, направленный на установление специфики восприятия жанра лекции двумя группами респондентов: абитуриентов и студентов. В качестве стимулов опрошенным были предложены «лекция» (для студентов) и «идеальная лекция» (для студентов и абитуриентов). На основе полученных реакций выделены и ранжированы по степени яркости когнитивные классификаторы фреймов Лекция и Идеальная лекция. В результате интерпретации экспериментальных данных определено, что представители поколения Z в большинстве своем имеют негативный опыт прослушивания лекционных курсов либо негативные ожидания, связанные с лекционными занятиями; отвергают пассивную коммуникативную позицию слушателя и отдают предпочтение диалогу с преподавателем, значимыми для них являются актуальность репрезентируемой в лекции информации, четкость ее изложения и визуализация. Основной классификатор фрейма Идеальная лекция изменяется в зависимости от группы опрошенных: для абитуриентов таким классификатором оказывается информативность, для студентов – контакт с преподавателем и одногруппниками. Результаты исследования могут быть использованы преподавателями вузов для модернизации существующих и создания новых лекционных курсов, найти применение в методических рекомендациях и программах повышения квалификации. Вклад авторов. Д.Д. Стариковой разработана концепция исследования и проведен анализ данных анкетирования абитуриентов. К.Д. Войцех проведен анализ результатов опросов студентов. Д.Д. Ложкиной представлено комплексное описание речевого жанра лекции. Л.А. Селиной адаптирована методика ассоциативного эксперимента.

Речевой жанр, фрейм, лекция, ассоциативный эксперимент, психолингвистика, когнитивная лингвистика, поколение Z

Короткий адрес: https://sciup.org/149148573

IDR: 149148573 | УДК: 81’23:378.147.31 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2025.2.10

Текст научной статьи Восприятие жанра лекции представителями поколения Z (по данным ассоциативного эксперимента)

DOI:

В настоящее время все чаще возникают ситуации недопонимания между преподавателями высшей школы и студентами. Как правило, педагоги университетов и институтов отмечают значительный спад способностей обучающихся к усвоению больших объемов материала и длительной концентрации, а студенты в числе недостатков обучения отмечают устаревшие, не имеющие практической ценности теоретические сведения, которые транслируются преподавателем. Особенно остро такое недопонимание ощущается во время лекционных занятий, формат которых предопределяет изложение информации сугубо теорети- ческого характера, а взаимодействие преподавателя с аудиторией сводится к минимуму. Усвоение теоретических знаний критически важно для формирования будущих научных кадров, но если студент не заинтересован в получении такого рода знаний, то в ближайшем будущем количество научных сотрудников может существенно сократиться.

Лекционные занятия были и остаются одной из основных форм организации обучения в высшей школе. Выявлению особенностей лекции как одного из жанров академического дискурса, равно как и анализу трансформации лекции в контексте цифровизации образования посвящено немало научных работ. В большинстве научных работ рассматрива- ются риторические особенности лекции и речевая организация отдельных ее разновидностей [Викторова, 2019; Дечева, Аристова, 2022; Емельянова, 2009; Сухомлинова, 2021].

Как недостаток лингвистического (в противовес прагматическому, коммуникативному) подхода к изучению речевого жанра (далее – РЖ) В.В. Дементьев называет «моно-логизацию идеи РЖ, неизбежную при абсолютизации интенции говорящего» [Дементьев, 2002, с. 22]. При этом необходимо отметить, что тенденция к «монологизации» сохраняется и в современных исследованиях, посвященных коммуникативным и прагматическим аспектам РЖ лекции: преимущественно с акцентом на фигуре лектора рассматриваются тактики речевого поведения участников и анализируются прагмастилистические отношения тактик речевого поведения участников [Зубкова, 2012; Носова, Медведева, 2018], и анализ прагматистилистических отношений [Сухомлинова, 2018]. Особенно сложен анализ лекции с акцентом на адресате, так как специфика этого РЖ даже в современном интерактивном изводе такова, что между говорящим и слушающим существует значительный дисбаланс, при котором последний оказывается «закрыт» для ученых, не использующих эмпирические методы.

Недостаточно изученными остаются психолингвистические и когнитивные особенности рецепции данного РЖ на основе эмпирических исследований различных целевых аудиторий с учетом, во-первых, когнитивноконструктивного аспекта, позволяющего, по К.А. Долинину, связать понятия РЖ и фрейма как особого вида концепта: «Жанровые каноны, писанные или неписаные правила построения дискурсов в стереотипных КС (коммуникативных ситуациях. – Примеч. авт. ), известные большинству членов социума, суть особый вид ментальных схем» [Долинин, 1999, с. 8], во-вторых, социокультурного аспекта лекции, актуального в контексте изучения культурно-обусловленных особенностей речевого поведения.

Подход к трактованию понятия РЖ в значительной мере обусловливается целями исследования. Классическое определение РЖ как «вербального оформления типичной ситуации социального взаимодействия людей»

[Седов, 1998, с. 11] остается актуальным и сегодня, однако целям данной работы в большей степени соответствует концепция К.А. Долинина, согласно которой РЖ можно рассматривать как фрейм, то есть своего рода ситуационную модель, как функцию от типовых значений семи аргументов: адресант; адресат; наблюдатель; референтная ситуация; канал связи; общий контекст; взаимодействия адресанта и адресата; время; место и окружающая обстановка [Долинин, 1999, с. 7].

Восприятие лекции для адресата включает в себя понимание звучащей речи, что также может вызывать трудности. Важно отметить, что для успешной коммуникации необходимо и распознавание РЖ, и активация верной ситуационной модели [Дейк, Кинч, 1988], фрейма – представления о типической ситуации, которое регулирует горизонт ожиданий адресата. Фрейм «конкретизирует, что в данной культуре характерно и типично, а что – нет» [Краткий словарь..., 1996, с. 188], следовательно, влияет на оценку говорящего и информации в целом. Особого внимания заслуживает связь фрейма с речевой культурой. Успешная реализация такого универсального жанра академического дискурса, как лекция в значительной степени зависит от речевой культуры, этнокультурных особенностей, общности коммуникативных целей говорящего и слушающего. В.В. Дементьев и В.В. Фенина отмечают, что коммуникативные ценности делятся на национально специфичные и универсальные, а за одним РЖ и в рамках одной речевой культуры могут стоять как одинаковые, так и разные коммуникативные ценности [Дементьев, Фенина, 2005, с. 9]. Жанр лекции в этом контексте особенно интересен, поскольку, во-первых, в настоящий момент под влиянием фактора адресата происходит трансформация этого РЖ: специфика студентов поколения Z обусловила, например, отказ от монологичности, считающейся до недавнего времени одной из важнейших жанровых черт лекции; во-вторых, лекция не является национально специфичным жанром, его универсальность позволяет описать различия в структуре ситуационных моделей, которые не могут быть мотивированы ничем другим, кроме как различными факторами адресата и адресанта.

Согласно теории поколений Штрауса – Хау, к поколению Z можно отнести студентов, рожденных в период 2001–2020 гг. [Strauss, Howe, 1997]. Особенности этого поколения связаны со следующими факторами: экономическая неопределенность и сложность прогнозирования базовых финансовых и экономических процессов [Богатырева и др., 2023]; цифровизация и переход большинства функций жизнедеятельности в иной формат [Скляр, Кудрявцева, 2019]; геймификация, связанная с воспитанием детей посредством гаджетов и приучение их к взаимодействию с миром через игровую форму.

Исходя из тенденций развития общества XXI в., ученые выделяют такие особенности этого поколения, как:

-

– клиповое мышление – кратковременная концентрация на получаемой информации;

-

– развитая профессиональная ориентация в малом возрасте – наличие дополнительной помощи в освоении знаний до университета;

-

– тяга к социальным группам – желание состоять в одном или более сообществе единомышленников в онлайн- и офлайн-форматах [Кулакова, 2018];

-

– подверженность влиянию цифровизации в глобальном переосмыслении ценностей и стереотипов;

-

– нетерпимость и негативное отношение к тем, чьи жизненные приоритеты и поведение отличаются от их собственных [Зинурова, Никитина, Фатхуллина, 2022, с. 151–156].

Особенности поколения Z детерминированы прежде всего возможностью моментального доступа к безграничной информации. Поколение руководствуется принципом минимальных физических затрат с наибольшей эффективностью. Однако все это может сформировать пренебрежительное отношение к учебному процессу в непривычном для представителей поколения Z виде.

Актуальной задачей представляется изучение в психолингвистическом и лингвокогнитивном аспектах восприятия современными обучающимися такого РЖ, как лекция в условиях поколенческого перехода. Наилучшим образом решению этой задачи способствует междисциплинарный подход, обусловливающий применение методик из таких об- ластей науки, как лингвистика, социология и психология.

Материал и методы

Среди перспективных методов изучения жанров в когнитивном аспекте И.А. Тарасова отмечает «проведение экспериментальных исследований феноменологической направленности (жанровая форма в сознании читателей)» [Тарасова, 2018, c. 93]. Для выявления особенностей восприятия ситуационной модели среди разных групп адресатов наиболее эффективным нам представляется ассоциативный эксперимент – методика, пришедшая в лингвистику из психологии и адаптированная под комплексное описание когнитивных признаков определенного концепта или фрейма, и представляющая собой один из способов характеризации ментальной репрезентации рассматриваемых понятий в создании индивида или целой группы. Существует множество методик, позволяющих исследовать структуру фрейма. Однако если цель научной работы – рассмотреть концептуализацию фрейма в сознании группы, его живые, актуальные когнитивные признаки, одной из самых действенных методик становится ассоциативный эксперимент.

Согласно Н.И. Жинкину целью ассоциативного эксперимента (далее – АЭ) является исследование смысловой структуры слова. В основе такой методики лежит предположение, что при восприятии слова осуществляется его перекодирование с естественного языка на смысловой [Жинкин, 1970, с. 83]. В данном методе Н.В. Уфимцева видит надежный способ изучения языкового сознания [Уфимцева, 1998, с. 142]. Методика АЭ состоит из нескольких этапов: 1) респонденты получают набор слов-стимулов, на которые должны отреагировать первым пришедшим в голову словом или словосочетанием; 2) далее проводится количественный анализ полученных ассоциатов; 3) затем осуществляется когнитивная интерпретация, без которой исследование останется в рамках лингвистической семантики [Стернин, 2007]. Когнитивная интерпретация результатов эксперимента в данной работе состоит из следующих шагов:

-

1) полученные ассоциаты, схожие по семантическому содержанию, объединяются в

один когнитивный признак, которому исследователь присваивает вербальную формулировку (обычно это стилистически нейтральное слово или словосочетание);

-

2) далее когнитивные признаки могут быть определены в большие группы – когнитивные классификаторы, которые ранжируются по степени их когнитивной яркости: чем больше когнитивных признаков содержит классификатор, тем большей яркостью он обладает (подробно о шагах интерпретации экспериментальных результатов см.: [Старикова, 2023, с. 156–163]).

Эмпирический материал для исследования собран посредством серии свободных ассоциативных экспериментов с использованием онлайн-форм. Создание анкеты-опросника обусловлено сложностью взаимодействия языка и мышления. Через призму восприятия окружающего мира и получения информации происходит формирование языковых структур, что в свою очередь влияет на восприятие реальности.

При составлении анкеты-опросника решались две задачи: формулирование вопросов, отражающих мысли и чувства, и создание блоков для оценки восприятия подачи языковой информации через объект, обеспечивающий данную трансляцию (см. таблицу).

Ответы на вопросы информационного блока позволяют выявить возрастные особенности респондентов в ходе сравнения результатов выборки.

Ответы на вопросы организационновспомогательного блока помогают исследовать формат подачи лекционного материала.

Ответы на вопросы ассоциативного блока представляют из себя основной показатель удовлетворенности студентов, усвояемости информационного материала, а также позволяют сравнить «идеальное» и «реальное» с целью понимания закрепившихся когнитивных установок у поколения Z.

Структура анкеты-опросника для участников эксперимента

The structure of the survey for respondents

|

Блок опросника |

Текст вопроса и варианты ответов |

Цель |

|

Информационный блок |

|

Сбор основных персональных данных для статистической обработки |

|

Организационновспомогательный блок |

|

Сбор информации, касающейся подачи лекционного материала |

|

Ассоциативный блок |

|

Возможность описать образы «реального» и «идеального» лекционного занятия в понимании респондентов |

|

Психологический блок |

|

Отслеживание уровня эмоционального и психологического комфорта |

|

Роль преподавателя |

|

Выявление роли преподавателя в образовательном процессе |

|

Шкала лжи |

13) Насколько честными Вы были в этом опросе? |

Контроль достоверности результатов |

Ответы на вопросы психологического блока позволяют охарактеризовать чувства и эмоции, определить уровень эмоционального и психологического комфорта студентов.

Ответы на вопросы блока оценки роли преподавателя позволяют оценить важность и степень влияния объекта трансляции информации для формирования когнитивных установок и языковых структур, последнее особенно актуально для иностранных студентов.

Ответ на вопрос блока шкалы лжи является средством оценки общей откровенности испытуемых в ответах на вопросы в данном опроснике.

В данной статье систематизированы ответы респондентов двух групп: 1) абитуриенты; 2) студенты. Участниками опроса стали 145 респондентов: 89 абитуриентов и 56 студентов Института гуманитарных и социальных наук Уфимского университета науки и технологий, среди которых посредством интернета была распространена анкета-опросник. Основным критерием отбора респондентов послужил их возраст, так как задача исследования – охарактеризовать восприятие жанра лекции представителями поколения Z. Участие респондентов в эксперименте было добровольным. Ответы на вопросы анкеты обрабатывались вручную. Анкеты были идентичными и содержали все пункты из опросника, различаясь лишь вопросами ассоциативного блока, что было мотивировано спецификой изучаемых фреймов и особенностями групп респондентов.

Результаты и обсуждение

Анализ опроса абитуриентов

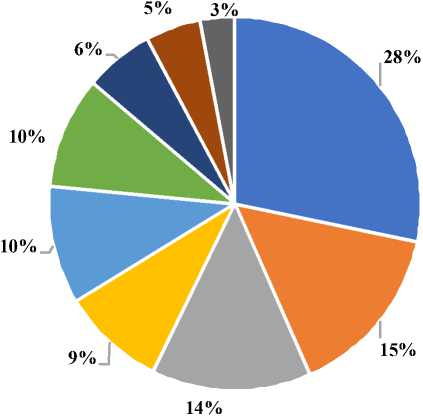

Результаты опроса абитуриентов позволили определить составляющие фрейма Идеальная лекция. При проведении эксперимента в ассоциативный блок анкеты-опросника был включен стимул «идеальная лекция», поскольку он позволяет выявить основные признаки фрейма среди респондентов, которые не обладают полноценным представлением о лекции как о РЖ, поскольку в большинстве своем не имеют релевантного опыта. По итогам ассоциативного эксперимента на стимул «идеальная лекция» было получено 166 ас- социатов, которые в соответствии с репрезентированными когнитивными признаками объединены в группы – когнитивные классификаторы. Когнитивные классификаторы ранжированы по степени их яркости на основе частотности ассоциатов. Рисунок 1 демонстрирует выделенные когнитивные классификаторы и соотношение яркости того или иного классификатора относительно других.

Самым ярким классификатором фрейма Идеальная лекция является увлекательность лекции (28 %). Современному абитуриенту крайне важно, чтобы процесс обучения не был скучным, о чем говорят такие ассоциаты, как интересная , яркая , увлекательная и др. Неотъемлемой частью данного классификатора является такой когнитивный признак, как эмоциональная (с ассоциатами страсть , море эмоций , эмоционально ).

Менее яркими классификаторами оказались информативность лекции (15 %) и общение со студентами (14 %). Первый, включая в себя такие когнитивные признаки, как познавательная , без лишней информации , актуальная и практическая ценность , отражает потребность современного абитуриента в получении только той информации, которая может ему пригодиться в дальнейшем. Будущим студентам важен интерактив и хорошие отношения с преподавателем , а также заинтересованность последнего.

В ответах респондентов находят выражение классификаторы комфортная атмосфера (10 %) и подача лекции (10 %). Первый классификатор включает такие признаки, как комфорт и спокойствие . Хорошая подача лекции ассоциируется с интересной подачей материала и темпом речи преподавателя . Данный классификатор тесно связан с классификатором личность преподавателя (5 %). Помимо лектора, который хорошо подает материал, абитуриенты также хотят видеть преподавателя доброго , справедливого , лояльного , и только в последнюю очередь компетентного . Все эти классификаторы сигнализируют о том, что абитуриенты поколения Z высоко ценят собственный комфорт. Им важно чувствовать себя на занятиях свободно, не беспокоиться о том, насколько трудно им будет усвоить материал, и иметь доброжелательного преподавателя.

-

■ Увлекательность лекции

Структура лекции

-

■ Образность лекции

-

■ Информативность лекции

-

■ Комфортная атмосфера

-

■ Личность преподавателя

-

■ Общение со студентами

-

■ Подача лекции

-

■ Отношения с одногруппниками

-

Рис. 1. Когнитивные классификаторы фрейма Идеальная лекция для абитуриента

Fig. 1. Cognitive classifiers of the Ideal Lecture frame for enrollees

Структура лекции (9 %) как классификатор, содержащий когнитивные признаки доступность и четкость , также верифицирует предыдущий вывод. Студенту важно, чтобы лекция была воспроизводимая , ясная и запоминающаяся , а занятие характеризовалось четкой организацией .

Классификатор образность лекции (6 %) оказался так же важен для респондентов, так как 6 из 10 ассоциатов подтверждают необходимость использования цифровых технологий. В данный классификатор также вошел признак примеры из жизни , что подтверждает потребность поколения Z в получении актуальной, практически применимой информации. Несмотря на то, что количество ассоциатов в данном классификаторе может показаться незначительным, согласно И.А. Стерину, исследователь должен учитывать и включать в смысловую структуру фрейма даже единичные ассоциаты [Стернин, 2007].

Наименее яркий из всех выделенных классификаторов – отношения с одногруппниками (3 %), что одновременно верифицирует как значимость собственного комфорта для абитуриентов поколения Z, так и их стремление к социальному взаимодействию.

Таким образом, самым важным компонентом ИДЕАЛЬНОЙ ЛЕКЦИИ для совре- менного абитуриента является ее увлекательность и информативность, хотя такие признаки, как комфорт и возможность социальных интеракций, также актуальны для представителей поколения Z.

Анализ опроса студентов

Для студентов 2-го курса в ассоциативный блок опросника было включено два слова-стимула: « лекция » и « идеальная лекция ».

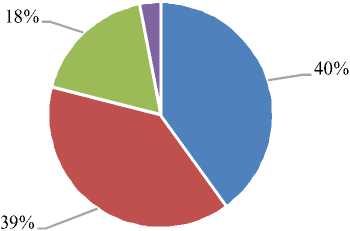

На слово-стимул « лекция » было получено 100 реакций. Выявленные ассоциаты были разбиты на группы в соответствии с когнитивными признаками фрейма Лекция. Объединение полученных когнитивных признаков в когнитивные классификаторы видится нерелевантным ввиду малого количества полученных признаков (4) (см. рис. 2).

Установлено, что наиболее яркий когнитивный признак (40 %) – признак внешние характеристики лекции , отражающий специфику формы проведения занятий. Он выражен следующими ассоциатами: конспект / писать , слушать / монолог , запоминать , преподаватель .

Наравне с внешними признаками лекции можно считать значимым когнитивный признак негативные характеристики лекции (39 %): студенты отмечали негативные

3%

-

■ Внешние признаки лекции Информативность лекции

-

■ Негативные характеристики лекции

-

■ Положительные характеристики лекции

Рис. 2. Когнитивные признаки фрейма Лекция в сознании современного студента

Fig. 2. Cognitive attributes of the frame Lecture for modern students эмоции и чувства, которые вызывают у них лекции: скучно, долго, страдания и др. На признак информативность лекции пришлось 18 % интерпретируемых ассоциатов: знания, информация, наука, факты. Признак, на который приходится наименьшее количество ответов респондентов (3 %) – положительные характеристики лекций – включает в себя ассоциаты интересно, полезно. Такая яркая проявленность признака негативные характеристики лекции свидетельствует о негативном опыте студентов от уже прослушанных лекций, а также заставляет задуматься о том, насколько современный студент готов воспринимать информацию, представленную в виде лекций, и какие изме- нения необходимо внести, чтобы облегчить процесс усвоения информации.

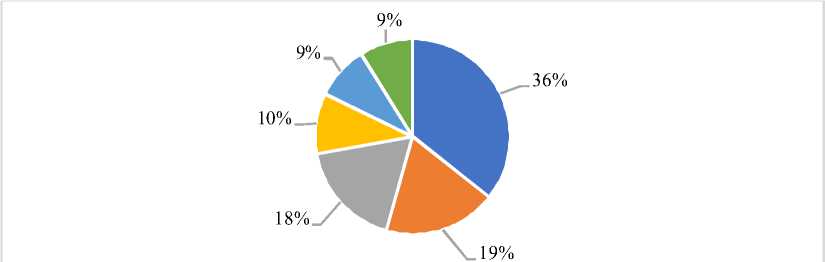

На слово-стимул « идеальная лекция » получено 180 ассоциаций. Рисунок 3 демонстрирует степень яркости когнитивных классификаторов конструируемого фрейма.

Наиболее ярким классификатором фрейма Идеальная лекция является классификатор общение со студентами (36 %), на который приходится больше трети полученных ассоциатов. Признак вовлеченность студентов в совокупности с признаком обратная связь отражают желание студентов быть активными участниками образовательного процесса.

Следующий по яркости классификатор – подача лекции (19 %) – представлен призна-

■ Общение со студентами ■ Подача лекции

Структура лекции ■ Практическая ценность информации

■ Комфортная атмосфера ■ Личность преподавателя

Рис. 3. Когнитивные классификаторы фрейма Идеальная лекция

Fig. 3. Cognitive classifiers for the frame of the Ideal Lecture

ками интересная и понятная , что можно рассматривать как сигнал того, что у студентов уже был негативный опыт, когда прослушанные лекции оказывались скучными, неинтересными и сложными к восприятию.

Классификатор структура лекции (18 %), в который вошли признаки наглядность и четкость изложения подтверждает необходимость использования визуальных средств представления информации в ходе изложения лекционного материала, так как обработка воспринимаемой на слух информации может вызывать трудности у студентов поколения Z.

Классификатор практическая ценность информации (10 %) представлен признаками практическое применение и актуальность информации . То, что студенты сочли нужным отметить, казалось бы, неотъемлемые характеристики лекционного материала, говорит о том, что зачастую лекторы его не обновляют в соответствии с требованиями современности. С другой стороны, тот факт, что на столь значимый классификатор приходится лишь 10 % ответов респондентов, может свидетельствовать о низкой заинтересованности студентов в получении новых знаний.

На последние по значимости классификаторы – комфортная атмосфера и личность преподавателя приходится по 9 % ассоциатов. Первый классификатор объединяет признаки комфорт и организация хода лекции . Студенты хотят заниматься в малых группах в неспешном темпе и ждут наличия конспектов и отсутствия домашнего задания, что может также служить маркером сравнительно низкой заинтересованности части студентов в активном изучении материала. Классификатор личность преподавателя объединяет признаки личные качества лектора (студенты хотят видеть в преподавателе профессионала своего дела , любящего работу и студентов, человека с четкой речью и хорошим чувством юмора ), и взаимоотношения с лектором (оно сводится к уважению преподавателя к своим студентам).

Таким образом, ключевым компонентом фрейма Идеальная лекция для современного студента является взаимодействие с преподавателем, хотя и такие признаки, как структурированность материала, его практическая ценность также можно считать немаловажными.

Заключение

Результаты ассоциативного эксперимента позволили описать фреймы Лекция и Идеальная лекция, которые во многом определяют характер этого речевого жанра в его современном состоянии. На основе яркости выделенных классификаторов и когнитивных признаков можно сделать следующие выводы.

-

1. Большинство студентов имели негативный опыт знакомства с лекционными курсами, так как для почти 40 % полученных ассоциатов характерна отрицательная коннотация, свидетельствующая о скуке и отсутствии интереса со стороны обучающихся. Абитуриенты «опасаются» того, что лекции могут быть монотонными и даже нудными.

-

2. Наиболее важным для современного студента является полноправное участие в образовательном процессе, диалог с преподавателем. Респонденты не хотят занимать пассивную коммуникативную позицию, свойственную адресату «классической» лекции, и стремятся к диалогической модели интеракции с преподавателем. Анализ данных опроса абитуриентов позволяет считать информативность основным когнитивным классификатором Идеальной лекции, в то время как в рецепции студентов основным классификатором стал контакт с преподавателем и одногруппниками .

-

3. По итогам исследования актуальными когнитивными признаками фрейма Лекция можно считать информативность , четкость изложения и актуальность информации . Для респондентов также важна способность лектора увлечь их с помощью интересной подачи или визуальных средств представления информации.

-

4. Для абитуриентов и студентов поколения Z Идеальная лекция характеризуется такими признаками, как комфорт и взаимодействие с одногруппниками и лектором . Дружественная атмосфера на занятии и личность преподавателя играют важную роль в усвоении информации современными.

Результаты исследования могут быть использованы преподавателями вузов для модернизации существующих и создания новых лекционных курсов, найти применение в методических рекомендация и программах повышения квалификации.