Воспроизводство запасов природного газа в российской арктике: экономический аспект

Автор: Щеголькова Ася Александровна, Ульченко Михаил Васильевич

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей

Статья в выпуске: 5 (113), 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена решению научной задачи, состоящей в определении рациональной структуры воспроизводства запасов природного газа в Российской Арктике в условиях модернизации арктического газопромышленного комплекса. Авторы подчеркивают особое значение Арктики, которая обладает уникальным стратегическим углеводородным ресурсным потенциалом, разведанные запасы углеводородов в Арктике составляют: 50 трлн куб. м газа и 100 млрд тонн нефти. При этом в структуре доказанных запасов России преобладает природный газ, доля которого составляет около 85% от суммарных арктических запасов. В статье исследован значительный массив нормативных документов, статистических данных и фактологического материала по запасам, добыче и транспортировке арктического природного газа. Исследование и анализ процесса освоения арктических углеводородов проводились с применением статистических методов экономического анализа: расчета средних величин, индексов; построения рядов динамики; сводки, группировки экономических показателей; использовались также графические методы исследования. В статье авторы анализируют современное состояние арктической газотранспортной системы, а также стремятся определить основные направления модернизации этой системы. Проведенный анализ подтвердил, что Россия остается главным экспортером природного газа в мире.

Российская арктика, запасы и ресурсы природного газа, структура запасов и потенциальных ресурсов газа: сеноманский, валажинский, ачимовский и туронский газ, арктические месторождения природного газа, воспроизводство газовых запасов, сжиженный природный газ (спг), перспективы производства спг

Короткий адрес: https://sciup.org/148320028

IDR: 148320028

Текст научной статьи Воспроизводство запасов природного газа в российской арктике: экономический аспект

Анализ подтверждает, что Россия остается главным экспортером природного газа в мире. Тем не менее, несмотря на постоянный рост газодобычи в стране, ее доля в мировом газовом экспорте сократилась с 22,9% в 2001 г. до 18,5% в 2017 г. Одной из причин снижения мировой доли российского трубопроводного газового эксперта явилось опережающее (в 2,5 раза) увеличение мирового производства сжиженного природного газа (СПГ) в период с 2000 по 2017 гг., при этом мировое потребление природного газа за этот период выросло только в 1,5 раза. Позиции России на рынке СПГ, по сравнению с экспортом трубопроводного газа, гораздо скромнее, в 2017 г. – по разным оценкам – на долю нашей страны приходилось от 4,0 до 4,5% мирового рынка. Увеличение российского экспорта СПГ предопределяется реализацией крупных арктических проектов «Ямал–СПГ» (отгрузка СПГ по этому проекту началась с декабря 2017 г.) и «Арктик СПГ-2» так, что через 7-8 лет (к 2025 г.) доля России на рынке СПГ достигнет 10-15%.

Первичной задачей поддержания конкурентных позиций России на мировом газовом рынке является обеспечение стабильного воспроизводства запасов и потенциальных ресурсов арктического природного газа, поскольку именно в этом регионе локализованы основные доказанные газовые запасы (порядка 85-90%) России. Это порядка 43 трлн м3 [3, с. 59-60]. Всего доказанные запасы природного газа (АВС 1) в России на 01.01.2018 г. составили 50,8 трлн м3, что составляет 24% мировых. На арктическом континентальном шельфе сосредоточены уникальные неразведанные ресурсы, которые являются базой воспроизводства газовых запасов и потенциальных ресурсов России в XXI веке.

Меняющиеся под действием глобального изменения климата природные условия, а также совершенствование технологического процесса увеличивают возможность реализации стратегических задач экономического освоения энергетических ресурсов Российской Арктики и повышают эффективность этого процесса. Поэтому обеспечение рациональной организации добычи и транспортировки природного газа относится к ведущим региональным приоритетам экономического развития России в Арктике [4, с. 41-45] и одному из основных направлений повышения эффективности хозяйственной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации [5, с. 209-216]. При этом, основная проблема экономического освоения арктических ресурсов углеводородов состоит в том, что большинство запасов в Арктике относится к категории трудноизвлекаемых.

В последние годы определена общая геологическая структура изученных шельфовых зон, раскрыты основные параметры нефтегазоносности, установлены структурные элементы и тенденции изменения мощностей осадочного чехла. Выявлена средняя плотность извлекаемых начальных суммарных ресурсов углеводородов, которая составляет 20-25 тыс. т/км2. В частности, в Западной Арктике (в акватории Баренцево-Карского континентального шельфа), закартировано большое (свыше 50) количество локальных объектов и выявлено 22 месторождения. На шельфе Баренцева (включая Печорское) моря открыты: Приразломное, Долгинское, Варандей-море и Медынское-море нефтяные, Мурманское, Лудловское и Северо-Кильдинское газовые, Северо-Гуляевское нефтегазоконденсатное, Штокманское, Поморское и Ледовое газоконденсатные месторождения.

В Обско-Тазовской губе и на шельфе Карского моря открыты месторождения: газовые (Антипаю-тинское, Гугорьяхинское, Каменомысское-море, Обское, Северо-Каменомысское, Семаковское, Тота-Яхинское); газоконденсатные (Ленинградское, Русановское); нефтегазоконденсатные (Салекаптское, Юрхаровское). Около 180 месторождений расположено в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе, так называемые фонтанные месторождения, дающие до 1 тыс. тонн нефти в сутки. Богатые запасы углеводородного сырья также отмечены в Ненецком автономном округе. Ключе- выми регионами, где осуществляет геологоразведочные работы ПАО «Газпром», являются Ямальская, Надым-Пурская и Пур-Тазовская нефтегазоносные области.

По данным на 01.01.2017 г., в России разрабатывается 453 месторождений природного газа, из них 404 расположены в зоне Единой системы газоснабжения. Объем добычи природного газа в 2017 году оценивается на уровне 690 млрд м3, против 641 и 634 млрд м3 в 2016 и 2015 гг., соответственно [6]. Обращает внимание рост добычи нефтяного попутного газа (НПГ), его удельный вес в общем объёме добычи в 2016 году составил 13,1% (в 2000 году – 4,9%). Уровень утилизации НПГ отражает степень эффективности нефтегазового комплекса в стране, рациональности комплексного освоения недр и адекватного использования добываемого углеводородного сырья, квалифицированной утилизации НПГ. Рост добычи НПГ косвенно свидетельствует о повышении уровня природоохранной деятельности в нефтегазовом комплексе, повышении ответственности бизнеса. Превышение темпов роста добычи НПГ над темпами роста добычи нефти связано с усилением газового фактора на зрелых и новых месторождениях нефти. Увеличение добычи НПГ происходит за счет разработки новых проектов нефтедобычи на востоке России, атакже на севере Западной Сибири крупными вертикально-интегрированными компаниями, прежде всего государственными («Газпром нефть», «Роснефть») [7, с. 8-15].

Практически весь, порядка 90%, российский природный газ добывается в пределах пяти арктических нефтегазоносных областей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП), на долю природного газа приходится порядка 90% всего извлекаемого ископаемого топлива. Добычу природного газа в этом регионе осуществляют более 250 добывающих компаний, в том числе 81 предприятие, входящее в структуру нефтяных ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний), например, ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл» и др.; 16 предприятий группы ПАО «Газпром»; 4 предприятия ПАО «НОВАТЭК»; 153 предприятия, относящихся к независимым добывающим компаниям; 3 предприятия – операторы соглашений о разделе продукции (СРП) [8, с. 202-216].

Практически 40% добычи обеспечивается четырьмя месторождениями: Уренгойским, Ямбург-ским, Заполярным и Медвежьим. При этом, следует отметить рост добычи с 4,9 в 2012 г. до порядка 70 млрд м3 в 2017 г. природного газа на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении в связи с реализацией проекта «Ямал-Европа». Ожидается, что данное месторождение в ближайшие годы по объёмам добычи станет крупнейшим в стране. Проектный уровень добычи природного газа оценивается экспертами в 140 млрд м3 в год.

Следует особо подчеркнуть, что Западно-Сибирская НГП имеет стратегическое значение для развития минерально-сырьевой базы России. Перспективной задачей является сохранение паритета между добычей и воспроизводством углеводородов, посредством проведения геологоразведочных работ, подготовки сырьевой базы в перспективных регионах, а также введения инновационных технологий в области восполнения запасов углеводородного сырья. В таблице 1 представлена оценка воспроизводства запасов природного газа в РФ. Коэффициент воспроизводства (таблица 1) позволяет сохранить паритет между добычей углеводородов и приростом разведанных запасов, что обеспечивает расширенное воспроизводство запасов в перспективе.

Таблица 1

Оценка воспроизводства запасов природного газа в РФ [6]

|

Год |

Добыча, 3 млрд м |

Годовой прирост разведанных 3 запасов природного газа, млрд м |

Паритет между добычей 3 и воспроизводством, млрд м |

Коэффициент воспроизводства |

|

2008 |

666 |

650 |

-16 |

0,98 |

|

2009 |

584 |

580 |

- 4 |

0,99 |

|

2010 |

651 |

810 |

+159 |

1,24 |

|

2011 |

671 |

900 |

+229 |

1,34 |

|

2012 |

655 |

816 |

+161 |

1,25 |

|

2013 |

668 |

1000 |

+332 |

1,5 |

|

2014 |

642 |

900 |

+258 |

1,4 |

|

2015 |

634 |

1095 |

+461 |

1,73 |

|

2016 |

641 |

702 |

+61 |

1,1 |

|

2017 |

690 |

890 |

+200 |

1,29 |

|

Средний коэффициент воспроизводства с 2008 по 2017 |

1,264 |

|||

В настоящее время важным звеном в структуре российской промышленной газоносности является сеноманская продуктивная толща, которая содержит уникальные газовые залежи (Уренгойское, Медвежье, Заполярное, Ямбургское), являющиеся объектами геологоразведочных работ ПАО «Газпром». Газ сеноманских отложений содержит 98-99% метана и рассматривается как энергетическое сырье [9]. Сеноманские газовые залежи являются основным объектом эксплуатации ПАО «Газпром», уровень добычи достигает 85% от общего объёма извлекаемого обществом газа. Добычу газа и создание систем трубопроводов существенно облегчает тот факт, что крупные залежи сосредоточены на небольших глубинах (глубина залегания 1000-1700 м, продуктивный горизонт залегает на глубине 670-790 м). Состав газа сеноманской залежи характеризуется как метановый с весьма малым (около 0,1%) содержанием гомологов метана, температура сеноманских пластов не превышает 31°С [10].

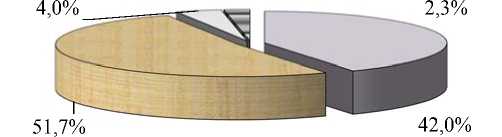

Природный газ, состоящий практически из одного метана, называют «сухим» или энергетическим, такой газ пригоден к использованию для получения энергии и транспортировки без предварительной переработки. Последним крупным ресурсом сеноманского газа является месторождение Заполярное. В разведанных запасах российского газа такой газ составляет порядка 42%. Остальные 58% приходятся на технологический или так называемый «жирный» газ, содержащий в виде примесей тяжелые углеводороды, в первую очередь – этан, являющийся сырьем для химической промышленности. Технологический газ нуждается в попутных производствах, например, по добыче газового конденсата или гелия, достаточно редкого, обладающего уникальными свойствами химического элемента. По запасам гелия Россия занимает второе место в мире после США.

Разработку месторождений «жирного» газа усложняет необходимость предварительного извлечения гелия, т.к. требуется строительство установок по его извлечению и хранению, а также специальных транспортных систем. При этом освоение месторождений газа без предварительного извлечения из него стратегически важного компонента (гелия) нерационально. В России инфраструктура переработки природного газа не развита, в основном ведется добыча энергетического газа. Коэффициент утилизации этана достаточно низкий и составляет порядка 5%. Под уникальными сеноманскими месторождениями на глубине свыше 2000 м локализованы месторождения валанжинского («жирного») газа, часть из которых находится в разработке. Валанжинский газ, состоящий из метана, этана, пропана, бутана и более тяжёлых фракций (газового конденсата), требует переработки с выделением тяжелых фракций, что повышает себестоимость его добычи.

В отдельных, давно разрабатываемых месторождениях, где запасы сеноманского газа близятся к истощению, резервом для добычи рассматривается ачимовский газ. Ачимовский газ характеризуется более сложным геологическим строением, аномально высоким пластовым давлением и значительным содержанием тяжелых парафинов, глубина залегания ачимовского газа составляет порядка 4000 м. Разведанные запасы ачимовского газа на данный момент составляют порядка 4% от общих ресурсов. Себестоимость добычи ачимовского газа значительно (в 10-15 раз) превышает себестоимость сеноманского. Основная часть разведанных запасов ачимовского газа приурочена к Уренгойскому месторождению, поскольку это месторождение является обустроенным (под энергетический газ) добыча ачимовского газа в общей инфраструктуре считается рентабельной.

В 2011 году в России началась добыча туронского газа, который считается «самым молодым» не только с точки зрения начала добычи, но и по возрасту залегания. Туронский ярус залегает на глубине порядка 800 м, сложность при его освоении связана с работой при низких температурах. Оценка запасов туронского газа дает результат, что его около 2,3% от разведанных запасов. Состав газов этой залежи аналогичен составу газов, выявленных в сеноманских отложениях. При этом, этот газ локализован в крупных месторождениях, например, на Харампурское приходится свыше 800 млрд куб. м, на Южно-Русское – 300 млрд куб. м. Структура разведанных запасов природного газа в России по видам залежей представлена на рисунке.

Основные запасы природного газа приурочены к Ямальской, Надым-Пурской, Пур-Тазовской, Гыданской и Фроловской арктическим нефтегазоносным областям, на долю которых приходится 76,2% доказанных запасов «сухого» и 58,6% «жирного» природного газа. Сегодня основная добыча приходится на сеноманские залежи Надым-Пурской и Пур-Тазовской нефтегазовых областей. Это порядка 80% всей российской добычи.

-

□ Сено м анский газ

-

□ Валан ж инский газ

-

□ Ачим о вский газ

вТурон с кий газ

Рис. Разведан н ые запасы п риродного газа в России по видам за л ежей

Практика извлечения приро д ного газа в отечественной систем е газодобы чи , как прав и ло, ведётся в режиме истощения пластовой э н ергии. По мере вступления мест о рождений неглубоки х залежей, характеризующихся невысоким э н ергетичес к им потенциалом, в з а вершающ ую стадию э ксплуатации увеличивается доля низконапор н ого газа. В этом слу ч ае для его извлечения и транспо р тировки требуются дополнительные затрат ы , при этом ч асть газа извлечь нев о зможно. Б о льшинство разведанных месторо ж дений сеноманского г а за уже вст у пило в стадию падающей добыч и , при это м новых крупных мест о рождений со значите л ьными зап а сами «сухого» газа в освоенных районах п р актически не осталось. Так, например, в месторождени я х Надым- П ур-Тазовс к ого район а «сухой» газ выработан уже на 55%. При этом из-за уме н ьшения на п ора газа н е более дву х третей ос та вшегося э н ергетического газа м о жет быть извлечено без снижения уровня ре н табельност и .

Даль н ейшая добыча энерге т ического п р иродного газа будет о существл я ться во вн о вь открытых газоносных областях (Ямальско й и Гыданс к ой), что п о требует зн а чительны х инвестици й , так как порядка 70% затрат на освоении н овых мест о рождений приходитс я на создан и е газотра н спортной системы. П р и этом на новых мес т орождения х в 1,5-2,0 р аза возрас т ёт себесто и мость доб ы чи «сухого» сеноманского газа. Себестоимо с ть добычи «жирного» газа из в а ланжински х и ачимов с ких залежей возрастёт в разы.

В эти х условиях привлечен и е в топлив н ый баланс РФ допол н ительных о бъёмов пр и родного газа возможно посредством увеличе н ия газоотд а чи уже освоенных се н оманских з а лежей, ис п ользуя инновационн ы е технологии для роста добычи низконапорного прир о дного газ а . Рост себ е стоимости, в этом слу ч ае, будет нивелироват ь ся за счет у же сущест в ующей, в р азвитых м е сторожден и ях, промышленной инфраструктуры и нал и чия устой ч ивых потр е бителей п р иродного г аза. Рассм а триваются и другие, альтернативные, источн и ки природ н ого газа – р азведанные, но не ос в оенные ма л ые и средние месторо ж дения, а также законсе р вированн ы е малодеб и тные газов ы е скважин ы .

Огра н иченный объём вовле ч ения в хоз я йственную деятельно с ть малых и средних п о запасам месторождений углеводородов н е гативно с к азывается н а эффект и вной орга н изации эк о номического простран с тва, приводит к сниж е нию темпов воспроиз в одства зап а сов. Прив л ечение в п р оцесс освоения углеводородных ресурсов п о ниженног о качества с высоким у р овнем сод е ржания пр и месей требует введен и я инновационных технологий в о бласти восполнения з а пасов угле в одородног о сырья и эффективно г о их освоения. Отсут с твие нараб о танных те х нологий и о пыта осво е ния малых и средних по запасам м есторождений, рост д о ли осваива е мых углеводородных ресурсов, н аходящихс я в труднодоступных м естностях ведут к рез к ому сниже н ию рентаб е льности д о бычи, рост у себестои м ости.

Освоение нетрадиционных и трудноизв л екаемых углеводород н ых ресурс о в требует в недрения инновацион н ых технологий и нов ы х эффект и вных подходов. Данн ы й сегмент г азовой отрасли в современных у словиях получает раз в итие; пре д полагается разработк а программ ы , в которой определен комплекс поисково-оценочных р абот, нап р авленных на расшире н ие минера л ьно-сырье в ой базы. Актуальнос т ь данной программы с вязана с н е обходимостью решен и я проблем ы регионов с низким потенциало м природного газа ил и с падающ е й добычей, но имею щ их локаль н ый рынок потребления. Рост инн о вационного потенциа л а посредс т вом разработки прогр а ммы, нап р авленной н а увеличение ресурсной базы, позволил нарас т ить прогн о зные показатели запас о в газа.

Дальнейшее социально-экон о мическое р азвитие России во мно г ом будет з а висеть от о своения подготовленных к разработке место р ождений в З ападно-Сибирской НГ П . По состо я нию на 01 я нваря 2018 г. на полуо с трове Ямал открыто 2 6 месторож д ений углев о дородного сырья, на п олуостров е Гыданский в пределах Я НАО – 12, в акватори и Карского м оря – 3, в Обской губ е – 4. Начал ь ные сумма р ные ресурсы региона в пределах двух сухо п утных обл а стей (Гыд а нская и Я м альская н е фтегазоно с ной области)

и трех морских (Южно-Карская, Предновоземельская, Свердрупская) оцениваются в 103,9 млрд тонн нефтяного эквивалента при значительном преобладании ресурсов свободного газа – 87,2%.

Накопленная добыча газа в Ямальской нефтегазоносной области на конец 2017 г. составила порядка 300 млрд м3, выработанность начальных суммарных ресурсов – 1,7 %; состояние запасов по категориям А+В1+С1 – 12,8 трлн м3, разведанность – 43,1%. Состояние запасов природного газа Гыданской нефтегазоносной области по категории А+В1+С1 составляет 1,3 трлн м3, разведанность начальных суммарных ресурсов – 6,9%. Начальные суммарные ресурсы свободного газа трех акваториальных областей юга Карского моря на 01 января 2009 г. оцениваются в 35,1 трлн м3.

Уникальный ресурсный потенциал этих месторождений дает основание рассматривать регион как гарант энергетической безопасности, их освоение повысит инвестиционную привлекательность сопряженных с ними Русановского и Ленинградского супергигантов, которые расположены в Карском море на глубинах менее 100 м и удалены от берега не более, чем на 100-150 км. В этом случае капиталоемкость освоения морских месторождений при совместной разработке суши и моря будет значительно ниже, чем, например, Штокмановского. Сложность в освоении углеводородных месторождений и потребность в инвестициях определяются, помимо природно-климатических условий, глубиной залегания пластов, газовым составом углеводородов и иными факторами.

Фундаментально современные проблемы и перспективы развития арктического газопромышленного комплекса представлены в [11], а в аспекте стратегического управления в [12, с. 742-754]. Тем не менее, при равных прочих факторах, внешние природно-климатические условия и глубина моря в районе добычи газа имеют немаловажное значение при оценке потребности в инвестициях. Зависимость между расположением шельфового или морского месторождения и относительной потребностью в инвестициях представлена в таблице 2.

Таблица 2

Относительная потребность в инвестициях морских месторождений [13]

|

Расположение шельфового или морского месторождения |

Потребность в инвестициях |

|

Месторождения на мелководном шельфе теплых морей |

100% |

|

Глубоководные месторождения теплых морей |

150-200% |

|

Месторождения на мелководном шельфе замерзающих морей |

120-200% |

|

Глубоководные месторождения замерзающих морей |

200-300% |

|

Месторождения на мелководном шельфе арктических морей (южнее кромки многолетних льдов) |

150-250% |

|

Глубоководные месторождения арктических морей (южнее кромки многолетних льдов) |

300-500% |

|

Месторождения в арктических морях севернее кромки многолетних льдов |

Ориентировочно, по оценкам, в 4-7 раз; нет практических данных |

Ориентируясь на суровые арктические условия, при разработке арктического шельфа требуется внедрение новой техники и технологий, при этом необходимо учесть не только строительство месторождений на шельфе, но и выработку схем транспортного обеспечения. Полуостров Ямал, а также его прибрежные и шельфовые месторождения, по сути, являются безальтернативной ресурсной базой для дальнейшего социально-экономического развития России, обеспечивающей более трети российского производства. В определенной мере это обусловлено постоянным переносом сроков освоения шельфового Штокмановского месторождения на более поздние годы.

Федеральной правительственной комиссией по ТЭКу были одобрены программы освоения Ямала. В сложившихся обстоятельствах для обеспечения внутреннего рынка углеводородным сырьем, а также выполнения внешнеторговых обязательств по поставкам газа в Западную Европу и КНР, приоритетной задачей становится выполнение планов по своевременному освоению новых месторождений Ямала, завозу стройматериалов и других грузов снабжения. Осуществление в Ямальской НГО стратегических задач по внедрению технологии освоения месторождений и транспортировки сжиженного природного газа позволяет существующие запасы ресурсов газовых и газоконденсатных месторождений разделить на две зоны:

-

1. Зона трубопроводного транспорта, которая включает как действующие, так и строящиеся газопроводные системы. В неё входят месторождения Бованенковской группы, Южно-Ямальской группы, приямальского шельфа, Тазовской и Обской губ [14, с. 95–99].

-

2. Зона сжиженного природного газа (СПГ) выделена в соответствии с планами компании «Новатэк» по строительству заводов по производству СПГ общей мощностью до 93 млн тонн в год. Данная зона включает месторождения Гыданского полуострова и Тамбейской группы полуострова Ямал [15, с. 387-388].

В декабре 2017 года состоялся запуск первой из трёх очередей предприятий по проекту «Ямал СПГ» общей мощностью 16,5 млн т. Ресурсной базой «Ямал СПГ» явилось Южно-Тамбейское месторождение с запасами природного газа 927 млрд куб. м по классификации PRMS (по состоянию на 31.12.2013 г.). Это первый СПГ-проект в России, в котором контрольная доля в капитале изначально принадлежит российским акционерам. Оператор проекта – компания «Ямал СПГ», ее акционерами являются «Новатэк» (с долей 50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и китайский Фонд шелкового пути (9,9 %).

Стоимость «Ямал СПГ» – $26,9 млрд, из них порядка 20-25% – затраты на обустройство Южно-Тамбейского месторождения, около 60% – непосредственно строительство завода по сжижению газа. Помимо этого, для «Ямал СПГ» на верфях южнокорейской DSME было заказано 15 танкеров-газовозов класса Arc7, способных ходить по Северному морскому пути. Общая стоимость заказа в 2014 г. оценивалась в сумму около $5,5 млрд. Пилотным судном проекта стал танкер Christophe de Margerie, который 9 декабря 2017 года был отправлен из порта Сабетта с СПГ, произведенным на заводе «Ямал СПГ».

Почти 96% производства уже законтрактовано. Порядка 86% СПГ пойдет в страны АТР. Поставки будут осуществляться на условиях ФОБ (free-on-board) в пункте перевалки в Западной Европе для дальнейшей отправки на рынки стран АТР, преимущественно в Индию. Таким образом, производство и экспорт СПГ не должны привести к ослаблению позиций в экспорте сетевого газа. Причем, как морская, так и трубопроводная транспортировка природного газа являются неотъемлемой составляющей рациональной газотранспортной инфраструктуры Арктического региона [16, с. 190-194] и в целом развивающейся системы арктических коммуникаций. Вторая очередь проекта «Ямал СПГ» будет введена в 2018 году, третья в конце 2018 – начале 2019 гг., что раньше обозначенных первоначально сроков.

В основе долгосрочной стратегии развития газовой отрасли в РФ должна лежать экономическая эффективность, основанная на гармонизации и определяемая синхронным развитием не только мощностей по добыче природного газа, но и возможностей его комплексной переработки, хранения и транспортировки. Развитие системы коммуникаций на основе диверсификации направлений и средств транспортировки газа позволит укрепить не только энергетическую, но и геополитическую безопасность России и обеспечить гарантированный доступ к потенциалам рынков стран-импортеров природного газа. Стратегия, основанная на диверсификации направлений и средств транспортировки природного газа имеет фундаментальное геополитическое значение как инструмент экономического освоения регионального пространства для укрепления регионального присутствия России в Арктике.

Список литературы Воспроизводство запасов природного газа в российской арктике: экономический аспект

- Регион в новой парадигме пространственной организации России / С.А. Агарков, Р.И. Акъюлов, Е.Л. Андреева и др. М.: Экономика, 2007. 751 с.

- Козьменко С.Ю., Селин В.С., Савельев А.Н., Щеголькова А.А. Стратегия морской деятельности и экономики природопользования в Российской Арктике // Морской сборник. 2012. Т. 1988. № 11. С. 58-63.

- Геращенко Л.В., Козьменко С.Ю., Ульченко М.В. Региональные приоритеты экономического развития России в Арктике //Экономика и предпринимательство. 2013. № 12-3 (41-3). С. 41-45.

- Агарков С.А., Козлов А.В., Федосеев С.В., Тесля А.Б. Основные направления повышения эффективности хозяйственной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации // Записки Горного института. 2018. Т. 230. С. 209-216.

- Российский статистический ежегодник. 2017 / Федеральная служба государственной статистики. М., 2017.